煤成油形成环境与成烃机理

- 格式:ppt

- 大小:5.05 MB

- 文档页数:35

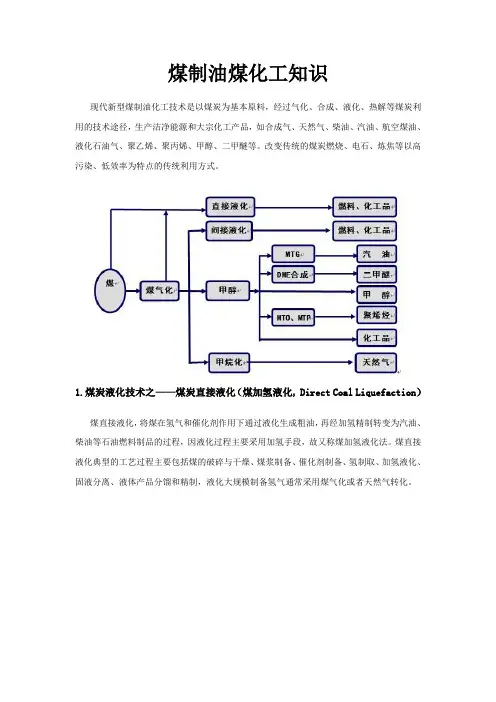

煤制油煤化工知识现代新型煤制油化工技术是以煤炭为基本原料,经过气化、合成、液化、热解等煤炭利用的技术途径,生产洁净能源和大宗化工产品,如合成气、天然气、柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、二甲醚等。

改变传统的煤炭燃烧、电石、炼焦等以高污染、低效率为特点的传统利用方式。

1.煤炭液化技术之——煤炭直接液化(煤加氢液化, Direct Coal Liquefaction)煤直接液化,将煤在氢气和催化剂作用下通过液化生成粗油,再经加氢精制转变为汽油、柴油等石油燃料制品的过程,因液化过程主要采用加氢手段,故又称煤加氢液化法。

煤直接液化典型的工艺过程主要包括煤的破碎与干燥、煤浆制备、催化剂制备、氢制取、加氢液化、固液分离、液体产品分馏和精制,液化大规模制备氢气通常采用煤气化或者天然气转化。

煤加氢液化的过程基本分为三大步骤。

(1)当温度升至300℃以上时,煤受热分解,即煤的大分子结构中较弱的桥键开始断裂,产生大量以结构单元为基体的自由基碎片,自由基的相对分子质量在数百范围;(2)在具有供氢能力的溶剂环境和较高氢气压力的条件下、自由基加氢得到稳定,成为沥青烯及液化油分子。

能与自由基结合的氢并非是分子氢(H2),而应是氢自由基,即氢原子,或者是活化氢分子,氢原子或活化氢分子的来源有:①煤分子中碳氢键断裂产生的氢自由基;②供氢溶剂碳氢键断裂产生的氢自由基;③氢气中的氢分子被催化剂活化;④化学反应放出的氢。

当外界提供的活性氢不足时,自由基碎片可发生缩聚反应和高温下的脱氢反应,最后生成固体半焦或焦炭;(3)沥青烯及液化油分子被继续加氢裂化生成更小的分子。

一般来讲,煤炭直接液化的用煤要求如下:(1)煤中的灰分要低,一般小于5%,因此原煤要进行洗选,生产出精煤进行液化;(2)煤的可磨性要好;(3)煤中的氢含量越高越好,氧的含量越低越好;(4)煤中的硫分和氮等杂原子含量越低越好,以降低油品加工提质的费用;煤直接液化技术早在19世纪即已开始研究。

形成煤成油田的制约条件

郭春清

【期刊名称】《石油勘探与开发》

【年(卷),期】2005(032)005

【摘要】煤成油田的形成受到多方面因素的制约.形成煤成油田的有利条件是:煤系沉积于湖湾沼泽相或三角洲间湾沼泽相,具备较佳的生油显微组分和较好的地球化

学综合指标,具备较低的热演化程度、较佳的孔隙结构并经受了适宜的地质营力;含

煤盆地在宏观上具备完整的湖(海)平面变化旋回层序,局部有良好的岩性组合和构造;最直接的标志是已发现的原油或油砂具备典型煤成油的地球化学特征,即族组成中

饱和烃含量异常高、饱/芳值高、非烃和沥青质含量低;具有反映高等植物生源的甾、萜烷分布特征;处于低成熟演化阶段;沉积环境偏氧化;富集重碳同位素.表2参46【总页数】5页(P69-73)

【作者】郭春清

【作者单位】中国石化胜利油田地质科学研究院

【正文语种】中文

【中图分类】P593

【相关文献】

1.鄂尔多斯盆地侏罗系煤生、排油能力实验及其形成煤成油可能性探讨 [J], 罗霞;李剑;胡国艺;伍大茂;李志生;张英;姚建军

2.吐哈盆地“煤成油”形成机制探讨 [J], 苏传国;朱建国;孟旺才;蒋兵;王天鹏

3.获1997年度国家自然科学奖二等奖项目煤成油的形成环境和成烃机理 [J],

4.关于煤成油形成演化阶段及有关问题的讨论 [J], 王春江

5.煤成油生成、运移与油气藏形成 [J], 赵长毅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

煤变油的原理煤变油,也被称为煤直接液化,是指通过一系列化学反应将固体煤转化为液体石油产品的过程。

这一技术的原理涉及煤的物理、化学和热学性质,包括煤的成分、结构以及反应条件的控制等。

煤是一种由碳、氢、氧、氮和少量硫组成的固体燃料,其主要成分是碳氢化合物,如芳香烃、脂肪烃和多环芳烃等。

煤的结构主要由环状芳香核和脂肪链组成,其中芳香核是由苯环和其他脂肪链连接而成的。

这种结构使得煤的分子中存在大量的化学键,这些键的断裂和重组是煤转化为液体石油的关键步骤。

在煤变油的过程中,煤首先经过物理破碎、研磨和预处理等步骤,将煤变为均匀的颗粒状物质。

然后,在高温高压的反应器中加入催化剂,并通过加氢反应来进行煤的氢化反应。

在这个过程中,煤中的碳氢化合物被部分裂解为小分子气体,如甲烷、乙烷等,而另一部分碳氢化合物则与氢气发生反应,生成烃类化合物。

在氢化反应中,煤中的化学键被断裂,形成自由基、碳离子和烷基自由基等中间体。

随后,这些中间体经过重组和裂解反应,在催化剂的催化下生成具有较高分子量的烃类化合物。

这些烃类化合物包括石蜡、润滑油、重整油和高芳烃等。

煤变油的反应条件对于反应的选择性和反应速率起到重要的影响。

一般来说,反应温度通常在350-450摄氏度之间,反应压力在10-30兆帕之间。

此外,催化剂的选择也非常关键。

通常使用的催化剂包括金属催化剂、酸性催化剂和碱性催化剂等,不同的催化剂可以选择不同的反应路径和产物。

煤变油的过程中还涉及到热学性质的影响。

在反应过程中,需要提供大量的热能以促进煤的分子断裂和重组。

这通常通过添加热载体和再循环产物来实现。

同时,产生的石油产品需要经过冷却和净化等步骤,以得到高质量的油品。

总结起来,煤变油的原理是通过加氢反应将煤中的碳氢化合物转化为烃类化合物,从而实现煤向石油的直接转化。

这一过程涉及煤的物理、化学和热学性质,包括煤的成分、结构、反应条件和催化剂的选择等。

通过合理控制这些因素,可以有效地将煤转化为液体石油产品,从而提高能源利用效率和减少对传统石油资源的依赖。

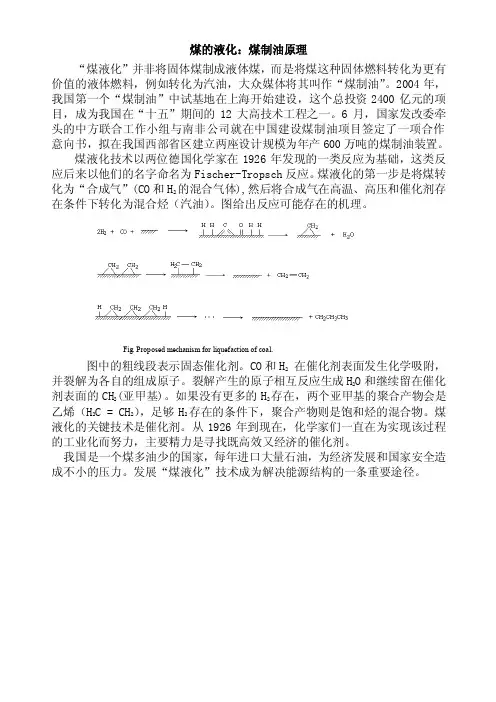

煤的液化:煤制油原理

“煤液化”并非将固体煤制成液体煤,而是将煤这种固体燃料转化为更有价值的液体燃料,例如转化为汽油,大众媒体将其叫作“煤制油”。

2004年,我国第一个“煤制油”中试基地在上海开始建设,这个总投资2400亿元的项目,成为我国在“十五”期间的12大高技术工程之一。

6月,国家发改委牵头的中方联合工作小组与南非公司就在中国建设煤制油项目签定了一项合作意向书,拟在我国西部省区建立两座设计规模为年产600万吨的煤制油装置。

煤液化技术以两位德国化学家在1926年发现的一类反应为基础,这类反应后来以他们的名字命名为Fischer-Tropsch 反应。

煤液化的第一步是将煤转化为“合成气”(CO 和H 2的混合气体),然后将合成气在高温、高压和催化剂存

在条件下转化为混合烃(汽油)。

图给出反应可能存在的机理。

图中的粗线段表示固态催化剂。

CO 和H 2 在催化剂表面发生化学吸附,

并裂解为各自的组成原子。

裂解产生的原子相互反应生成H 2O 和继续留在催化

剂表面的CH 2(亚甲基)。

如果没有更多的H 2存在,两个亚甲基的聚合产物会是

乙烯(H 2C = CH 2),足够H 2存在的条件下,聚合产物则是饱和烃的混合物。

煤

液化的关键技术是催化剂。

从1926年到现在,化学家们一直在为实现该过程的工业化而努力,主要精力是寻找既高效又经济的催化剂。

我国是一个煤多油少的国家,每年进口大量石油,为经济发展和国家安全造成不小的压力。

发展“煤液化”技术成为解决能源结构的一条重要途径。

煤是如何变成“油”的(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的学习资料,如英语资料、语文资料、数学资料、物理资料、化学资料、生物资料、地理资料、历史资料、政治资料、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of learning materials for everyone, such as English materials, language materials, mathematics materials, physical materials, chemical materials, biological materials, geographic materials, historical materials, political materials, other materials, etc. Please pay attention to the data format and writing method!煤是如何变成“油”的--> 位于北京全国科创中心怀柔科学城的中科合成油研发中心,仅从外表上看和一般的化工厂无太大差异:纵横交错的管道、鳞次栉比的厂房以及林立的烟囱。

【煤石油天然气演化过程的差异与成因联系】引言:煤、石油和天然气是我们生活中不可或缺的能源资源。

它们的形成过程是一个漫长而复杂的过程,涉及地质、化学等多个学科领域的知识。

在这篇文章中,我们将探讨煤石油天然气演化过程的差异与成因联系,希望能够更全面地理解这三种能源资源的形成过程。

一、煤的形成过程及其成因1. 煤的形成过程煤是由植物残体经过长时间的生物、地质作用形成的矿物质。

在古代的湖泊、沼泽等地方,大量的植物残体被淤泥覆盖,经过压实和生物作用,逐渐形成了煤层。

2. 煤的成因联系煤的形成与地质构造和气候条件有密切关系。

火山岩熔岩或火山灰对植物的埋藏会促进煤的形成,而富含植物的泥炭质沉积岩则是煤的主要原料。

二、石油的形成过程及其成因1. 石油的形成过程石油是在地下深层由有机质经过热解、聚合等过程形成的烃类混合物。

大量的有机质在地下深层经过高温高压作用,逐渐转化为石油。

2. 石油的成因联系石油的形成与蕴藏地质构造有直接关系。

富含有机质的古生物富集区域和适宜的沉积环境是石油形成的重要条件,同时构造运动、地层断裂等地质活动也会影响石油的富集和分布。

三、天然气的形成过程及其成因1. 天然气的形成过程天然气是地质条件下由有机质经过厌氧条件下微生物作用形成的气态烃类。

大量的有机质在地下深层经过生物和地质作用,逐渐形成了天然气。

2. 天然气的成因联系天然气的形成与沉积环境和地质构造有密切相关。

有机质丰富的海相沉积和富有机质的盆地是天然气形成的主要地质环境,同时构造运动和地层压力也影响着天然气的生成和储集。

总结与回顾:通过对煤石油天然气演化过程的差异与成因联系的探讨,我们更加全面地理解了这三种能源资源的形成过程。

煤、石油和天然气的形成都与地质条件、沉积环境、构造活动等多种因素有密切联系,这也为我们更深刻地认识能源资源的形成提供了重要依据。

在未来的能源开发和利用中,我们需要更加重视地质条件和环境因素,以实现资源的可持续利用。

地质地形知识:了解地球上的石油生成过程地球上的石油生成过程石油是一种重要的能源,被广泛应用于各种领域,例如燃料、化学工业、医疗和成膜等。

然而,人们对石油的生产过程和形成机制仍不甚了解。

本文将为读者介绍地球上的石油生成过程。

一、石油生成的基本原理石油是由有机质(生物残骸和生物化学分解产物)在高温、高压和缺氧条件下形成的。

石油的生成包括三个阶段:生物质成煤、生物质成泥和泥成石油。

二、生物质成煤生物质是煤炭和石油的原材料。

在没有氧气的条件下,植物和动物的残留物质会封存到海底或陆地,被压缩和降解成煤。

煤的质量和类型与残留物质的类型、成分和沉积环境有关。

例如,富含植物残骸的沉积物可以产生煤炭,而富含动物残骸的沉积物则可能形成石油。

三、生物质成泥生物质在地壳深层受到热和压力的作用,大规模发生化学反应,进一步分解成小分子有机化合物。

这些化合物会与水分子结合,形成泥状沉积物。

这一阶段的反应发生在深三到八千米的地下,温度为60到150摄氏度,压力为100到3000个大气压。

四、泥成石油泥在地下沉积数百万年,渐渐成为石油。

这一过程受到了多种因素的影响,例如石油区域的地质条件、沉积物来源的种类和成分、水和石油之间的互动等。

在石油形成的过程中,有几个关键因素必须存在。

首先,石油生成的环境必须缺乏氧气,以避免有机质在大气中的氧化和分解。

其次,石油产生的区域必须有足够的热和压力。

当有机质在高温、高压和缺氧的环境中长期存在时,会发生热解反应,产生一系列气态和液态烃化合物。

五、结语石油的形成过程是一个复杂的化学物质变化过程,在地球上经历了大量的时间和化学反应。

通过对石油地质知识的学习,我们可以更加深入地了解石油的特性和产生机理,对石油的开采和使用有更加深入的认识。

第28卷第1期 中国矿业大学学报 Vo l.28 N o.1 1999年1月 Jour na l o f China U niver sity of M ining&T echno lo gy Jan.1999煤成油生成、运移与油气藏形成*赵长毅(石油勘探开发科学研究院 北京100083)摘要 建立了沼泽相泥岩作为烃源岩的评价标准;指出下三角洲平原分流间湾沼泽是煤成油源岩发育的有利场所;煤成油有两个阶段,早期成烃特征明显;煤成油的排驱具有较湖相泥岩更大的地质色层效应,低成熟时期有利于煤成油的排驱和运移,烃类通过相互连通的孔隙网络和裂隙与疏导层相连,构成煤成油排驱运移的主要通道.煤成油藏的形成是特定地质条件下的产物.关键词 煤成油,源岩评价,生烃模式,排驱,油气藏中图分类号 P618.11作者简介 赵长毅,男,1962年生,高级工程师,工学博士1 含煤有机质丰度评价煤成油系指煤及含煤分散有机质(形成于沼泽相的泥岩)在热成熟作用过程中生成的液态烃类物质.煤及含煤有机质形成的地质条件与湖相生油岩存在显著的差异性.煤及含煤有机质形成于沼泽相与河流相沉积体系中,生物群落以陆源高等植物为主,伴以少量的藻类等低等水生生物,植物的木质纤维组织以富含芳香族结构为特征.植物残体氧化分解合成以腐殖型为主的Ⅲ型有机质,有机岩石学组成以镜质组和惰质组为主,富氧高碳贫氢.目前用来评价生油岩有机质丰度的常用指标主要是有机碳、氯仿沥青A、总烃和热解生烃潜力四项.考虑到生油岩质量主要是生烃潜力的差异,沼泽相泥岩中形成油气的有效有机碳含量又比较低,故对含煤有机质的评价标准只能是以生烃潜力参数为基准,参考湖相泥岩有机质丰度评价标准确定其生油评价界限[1](表1).由表1可见,相同热解潜量对沼泽相源岩有机碳分级界线较一般湖相泥岩高一个级别以上.这一规律对含煤有机质来说具有普遍意义,因为含煤有机质以陆生植物为主要来源,与水生有机质相比类脂组含量低,相对富碳贫氢,虽然有机碳含量高,但生油潜力相对较低,以有机碳来评价含煤有机质丰度必须提高相应的评价标准.表1 煤系沼泽相泥岩有机质丰度评价标准Table1 Evaluation standards of abundance of organic material in mudstone f ormed in swamp phase of coal measures 生油岩级别好生油岩中等生油岩差生油岩非生油岩w(C org)/%>3.0 3.0~1.5 1.5~0.75<0.75w(A)/%>0.060.06~0.030.03~0.015<0.015w(HC)/10-6>300300~120120~50 <50w(S1+S2)/%>0.600.60~0.200.20~0.05<0.052 富氢煤形成条件2.1 成煤沼泽氧化还原条件与成煤植物的差异煤的前身物即泥炭的形成条件与环境,决定了煤的富氢程度.泥炭化作用实质是沼泽中有微生物参与下植物残体的复杂的生物化学作用过程[2].该过程中沼泽水愈还原,厌氧细菌愈发育,并对有机质的改造愈强烈,氢的富集程度亦愈高,因此,生物化学作用过程中,沼泽水介质的还原程度决定了煤收稿日期 1998 *国家自然科学基金资助项目石油天然气总公司“石油科技中青年创新基金(科字138)的富氢性.另一方面,成煤植物的不同也可以造成煤富氢程度差异.在有水参与下的高压釜模拟实验表明,由纤维素产生的腐殖酸几倍于木质素产生的腐殖酸,而且在一定压力下,纤维素受热可形成沥青,而木质素则转变为芳香酸和酚类化合物.同时,纤维素转化为腐殖组所需的温度只需200℃,而木质素则需300℃的高温[2].不同门类的植物其纤维素与木质素含量比例不尽相同,因此便造成煤的富氢程度有异.2.2 下三角洲平原分流间湾沼泽和流水沼泽有机质高度富集的煤可以形成于各种沉积体系中.辫状河及辫状河三角洲体系发育于构造活动期中的相对宁静期,沉积环境不稳定,泥炭沼泽表面常出露于潜水面之上,泥炭层常处于氧化环境,因此煤中惰质组分含量常常很高(可达35%~40%以上),富氢组分含量相对较低,属于干燥森林沼泽相,成烃性很差;下三角洲平原由于河道显著分叉,因而分流间湾发育,如沉积物供给充分,间湾逐渐充填、变浅,充填至一定程度后,其上植物生长发育,逐渐形成泥炭沼泽,为流水沼泽相.此种类型煤层一般厚度大且层数多,分布亦较稳定,含煤性较好.成煤植物中林下蕨类植物含量较河漫沼泽中升高.一方面河流和溪流所携带的上游中未被分解的富氢组分在此堆积,另一个方面,由于此类沼泽水体相对较深,泥炭表层常在潜水面以下,沼泽水介质更加还原,厌氧细菌繁育,泥炭沼泽菌解作用强烈,因而所形成的煤氢含量较高,成烃性较好;湖泊沉积体系因常处于水下,因此聚煤作用较差,只是在湖湾处有时可发育一些碳质泥岩和薄煤层,该环境下形成的煤其成烃性最好.曲流河三角洲体系中,河流-上三角洲平原以河流作用为主,河道边缘沼泽是最重要的聚煤场所.成煤环境可分为岸后沼泽和泛滥盆地沼泽.这种环境下形成的煤层厚度较大,分布稳定,但煤层层数较少.此环境形成的煤,由于厌氧细菌改造程度和成煤植物中蕨类植物相对含量,均介于河漫沼泽和下三角洲间湾沼泽之间,因此成烃性好于河漫沼泽而差于下三角洲间湾沼泽.图1概括反映了河成沼泽与湖成沼泽环境下形成的煤之生烃性差异.图1 吐哈盆地侏罗系不同成煤沼泽的煤成烃性比较Fig.1 Co mpar iso n o f po ssibility o f coal-g enerating hydr ocarbo n fo r differ ent swa mps in Jurassic in T ur pa n-Ha mi Ba sin3 煤成油主要贡献组分与成烃模式3.1 煤成油地球化学特征1)与湖相油相比,煤成油的族组分富含饱和烃贫非烃与沥青质.煤成油族组成饱和烃质量分数一般为75%~85%,平均80%;芳烃质量分数8%~16%,平均12%;非烃与沥青质质量分数4%~12%,平均8%.2)煤成油富重碳同位素 研究表明,煤的 13C 分布范围-21.5‰~-27.6‰,平均-24.47‰.根据同位素继承效应原理,煤成油碳同位素应该小于-28‰,吐哈盆地煤成油 13C分布范围为-25.09‰~-27.8‰,平均为-26.6‰.3)煤成油具有明显的姥鲛烷优势(w(Pr)∶w(Ph)=4~6).4)煤成油贫17 ()-三降藿烷而富含C24四环萜烷,C24四环萜烷/C23三环萜烷为5~9;C29降藿烷/C30藿烷为0.50~0.85.5)煤成油具明显的C29甾烷优势.66 中国矿业大学学报 第28卷3.2 煤源岩主要生烃贡献组分与成烃模式一般地,湖相与海相烃源岩主要生烃贡献组分为富氢的腐泥组和壳质组,而对于煤油源岩,在地质历史中腐泥煤与残殖煤所占比例甚少,而以腐殖煤为主,其中组分组成以高含量的凝胶化组分和丝炭化组分为特征,因此腐殖煤中主要生烃贡献组分的确定对煤油源岩的厘定更为重要.一般而言,由高等植物木质纤维组织在正常凝胶化作用条件下形成的典型镜质体,其化学结构主要由具短脂肪链与含氧官能团联结的芳香网络结构组成,不是成油的主要母质.但吐哈盆地煤中基质镜质体由于生物化学阶段细菌等微生物的强烈改造作用,使得其先质得以“改良”,形成富氢镜质体,使其结构中具有氢化芳香结构,比较富含烃基团,有生成液态烃的能力[3],虽然单位体积的基质镜质体生成液态烃能力较壳质组低约1~2倍,但其在煤中的高含量则大大弥补了单位生烃量低的不足,而成为煤成烃贡献最主要组分.结合显微组分荧光演化性质、13C NM R 特征及Py -GC 油气演化性质,建立了煤成油演化模式(图2).从图2可以看出,煤成油具两个阶段,其成油主峰在R o =0.5%~0.8%期间,具有早期成烃特征.图2 吐哈盆地煤成烃演化模式图Fig.2 Ev olutio n mo del of co al-gener ating hy dr o car bon in T ur pa n-Ha mi Basin4 煤成油排驱的基本特征4.1 煤成油排驱的地质色层效应煤中生成烃类依次被煤中微孔—过渡孔—中孔—大孔各级孔隙所吸附,然后是溶解和游离析出.研究表明,煤中过渡孔隙体积分数从低成熟的60%下降至高成熟的40%[4],该类孔隙对于煤中烃类具有双重效应,即对于烃类中低分子量的链烷烃和环烷烃及芳烃等已不表现为微孔效应,而对于非烃和沥青质等仍然表现为微孔效应,这意味着过渡孔内烷烃和芳烃易于排驱出母体,而非烃和沥青质则不易排出.不同级别的孔隙对于不同孔径尺寸的烃类分子所表现的微孔特性是具选择性的.一定级别孔径分子与不同级别孔隙间的相互作用不同;同样,一定级别孔隙对于不同孔径烃类分子所表现的效应也存在差异,从而产生色层效应.同系物中,分子量越大,越易被吸附;极性化合物中,极性越大越易被吸附.相应吸附顺序为:极性化合物>芳烃>异构烷烃>正构烷烃.也正缘于此,煤成油常常以轻质油产出.4.2 煤成油排驱的有利时期从煤的孔隙度、孔隙分布特征及其演化规律可以看出,低中成熟阶段,煤中<2nm 的孔隙体积含量较低,大孔隙含量相应较高,孔隙度可达10%以上;而在气煤晚期至焦煤阶段,煤中<2nm 的微孔孔隙体积可达50%左右,大孔隙体积降至40%以下,孔隙度降至10%以下.具相同生烃量的煤而言,低中演化阶段生成的烃类易于满足微孔对烃类吸附所需的阈值,多余的烃类易于排出母体;而烃类主要形成于中高成熟阶段时,由于微孔增加因而消耗于孔隙吸附的烃类较低演化阶段相应要多,因67第1期 赵长毅:煤成油生成、运移与油气藏形成 此不易满足微孔对烃类吸附所需的阈值.换句话说,当达到煤孔隙吸附饱和阈值时,低煤阶煤所需的生烃量较高煤阶煤所需的生烃量要小,因此,低成熟时期R o<0.9%有利于煤成油的排驱与运移.4.3 煤成油排驱的主要通道烃类在煤中赋存方式主要有4种,其一是以游离状态贮存于煤的孔隙尤其是大孔隙和裂隙中;其二是以吸附方式与煤的各级孔隙相互作用;第3种是以置换式固溶方式存在于煤晶体的芳香层缺陷处;第4种则以渗入式固溶方式赋存于芳香碳晶体内部.4种赋存状态中以第2种即吸附状态赋存为主要形式.研究表明,第1吸附层烃类分子与煤孔壁表面作用力最强,随后逐渐减弱,直至烃类以游离状态存在[4].因此,烃类与煤孔隙相互作用导致烃类网络的形成.网络中的烃类通过相互连通的孔隙网络和裂隙与输导层如断层相连,构成排驱运移的主要通道.5 煤成油形成的地质地球化学条件煤成油藏的形成是特定地质条件下的产物.1)盆地构造演化控制了煤系生储油岩系发育;2)存在低成熟成烃母质以利于烃类排出;3)成煤沼泽氧化还原环境与成煤植物差异造成了煤原始富氢程度的不同.下三角洲平原沼泽及分流间湾沼泽是煤成烃发育的有利场所,流水沼泽相是煤成烃最有利的相带;4)适宜古地温梯度及后续盆地继承发展以保持源岩熟化,上覆湖相沉积发育以利于烃类的保存.控制烃源岩烃类生成并排出母体的重要因素之一是源岩的热演化程度.只有源岩成熟度达到大量烃类生成所需的成熟度,即生烃高峰所对应的成熟度,所生的烃类方可克服煤及含煤有机质对其吸附并运移出母体.盖层发育程度与封闭性能的优劣,是已运移聚集的油气得以保存而成藏的重要条件之一.煤的物性特征及烃类与煤孔隙相互作用机理[4],决定了煤成油以轻质油为主.与正常湖相油比较,煤成油对盖层的质量要求相应提高,因而烃源岩上覆区域湖相沉积的发育,是已运移的油气得以保存的重要条件;5)适宜的构造挤压条件以利于煤成油的排驱与运移.煤系油气田应该在符合上述几个条件的构造挤压不强不弱,能产生圈闭而又不破坏构造的完整性,油源断层发育而又不通至地表的区带上去寻找.参考文献1 胡见义,黄第藩.中国陆相石油地质理论基础.北京:石油工业出版社,1991.18~252 杨 起.煤地质学进展.北京:科学出版社,1987.121~1303 赵长毅,金奎励.吐哈盆地煤中基质镜质体生烃潜力和特征.科学通报,1994,39(21):1979~19814 赵长毅,程克明.煤成油排驱主要制约因素.科学通报,1997,42(16):1755~17575 赵长毅,赵文智,程克明等.吐哈盆地煤成油形成的地质条件.沉积学报,1997,15(增刊):16~23Generation,Expulsion and Accumulation of Oil Derived from CoalZhao Changy i(Resear ch Institut e of P etro leum Ex plo rat ion and Development,CN PC,Beijing100083)Abstract The assessment standard acted as source ro ck fo r coaly organic matter is established;it points out that low er delta plain and interdistributary bay sw am ps ar e favorable for the development of co al-de-rived hydrocar bon,and the running w ater sw am p facies is the m ost fav orable facies zone fo r hy dro carbon generation from coal.The ex pulsion of oil der iv ed from coal has gr eater geochromatog raphic effect than that from mudsto ne;the low mature stage(R o<0.9%)is adv entag eous to the coal-formed oil ex pulsion and primary mig ration.The hydrocarbo ns in its netw ork are linked w ith carrier beds,through the po re netw ork and fissure w hich are connected w ith each o ther,this constitutes the major pathway o f expul-sion.The co al-derived oil pool is considered to be form ed under a specially g eolog ical conditio n.Key words coal-form ed o il,source rock assessment,hydrocar bon gener ation model,oil ex pulsio n, petroleum reser voir68 中国矿业大学学报 第28卷。

煤炭和石油是怎样形成的中国煤炭资源和石油资源丰富,除上海以外其它各省区均有分布,但分布极不均衡。

煤炭和石油是怎样形成的?店铺在此整理了煤炭和石油的形成原理,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!煤炭的形成原理有些论述是否应当进一步加以研究和探讨。

一座大的煤矿,煤层很厚,煤质很优,但总的来说它的面积并不算很大。

如果是千百万年植物的枝叶和根茎自然堆积而成的,它的面积应当是很大的。

因为在远古时期地球上到处都是森林和草原,因此,地下也应当到处有储存煤炭的痕迹;煤层也不一定很厚,因为植物的枝叶、根茎腐烂变成腐植质,又会被植物吸收,如此反复,最终被埋入地下时也不会那么集中,土层与煤层的界限也不会划分得那么清楚。

但是,无可否认的事实和依据,煤炭千真万确是植物的残骸经过一系统的演变形成的,这是颠簸不破的真理,只要仔细观察一下煤块,就可以看到有植物的叶和根茎的痕迹;如果把煤切成薄片放到显微镜下观察,就能发现非常清楚的植物组织和构造,而且有时在煤层里还保存着像树干一类的东西,有的煤层里还包裹着完整的昆虫化石。

在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

泥炭化作用是指高等植物遗体在沼泽中堆积经生物化学变化转变成泥炭的过程。

腐泥化作用是指低等生物遗体在沼泽中经生物化学变化转变成腐泥的过程。

腐泥是一种富含水和沥青质的淤泥状物质。

冰川过程可能有助于成煤植物遗体汇集和保存。

成煤植物在沼泽中的堆积有两种基本方式﹐即原地生成和异地生成。

成煤植物在其生长繁殖的原地堆积转变成泥炭﹐为原地生成﹔经长距离搬运再堆积﹐则称异地生成。

自然界绝大部分煤层均属原地生成﹐底板中直立的植物根系化石或树干化石就是证据。

异地生成的泥炭很难形成有经济价值的煤层。

河口三角洲常有巨大漂木堆积﹐埋藏後也有可能形成异地生成的煤。

煤变油的原理

煤变油,也称为液化煤,是把煤炭加热分解,将其中的碳、硫等元素分子进行组合,从而转化为可燃性的液体状态的一种化学反应过程。

这种反应通常是在高温和压力下完成的,可以利用熔炼或热气化等技术实现。

煤变油的原理可以分为三步:分解、聚合和改性步骤。

首先,分解步骤是在煤炭加入高压和高温的条件下进行的,煤炭中的有机物质被氧化为二氧化碳、水和其他低分子量物质,并形成烃类化合物(烯烃、醇类物质、醛类物质等)。

其次,聚合步骤是将煤炭中的低分子量物质通过加氢反应形成高分子量的烷烃和芳烃,可形成液化煤的基本成分。

最后,改性步骤是将生产的液化煤通过催化剂或酸性处理进行改性,以改变液体烃的组成,增加它们的可燃性,粘度和其他特性,从而获得不同类型的液化煤产品。

煤变油技术具有减少能源消耗、改善空气污染、提高烃油利用率等优点。

由于液化煤不需要石油,可以减少能源消耗,更加经济,同时可以降低空气污染,因为液化煤中含有少量烃,它们比石油燃烧时排放的碳氢化合物更低。

此外,液化煤还可以增加烃油的利用率,有助于提高烃油的可利用性。

煤变油的应用范围越来越广泛,在石油短缺的现实情况下,它可以帮助我们解决能源问题,还能改善空气污染,提高利用率等。

然而,这一技术也有一定的局限性,因为它的技术要求比较高,需要专业的

技术人员和设备,而且许多生产厂家的环境设施改造成本较高,这可能是它发展的一大障碍。

从上面可以看出,煤变油是一种既能节省能源又能改善空气污染的新型有效的能源利用技术。

它是一项科学技术的进步,同时可以有效提高我国的能源利用率。

未来,将有更大的潜力发挥,为解决能源问题、改善环境质量和促进经济社会可持续发展做出积极贡献。

煤和石油到底是怎么形成的?传统理论认为:煤是远古时代的繁盛的植物及其堆积物在地壳变迁中被埋在地下,经过长期高温、高压的复杂碳化过程而形成的;石油和石油气是古代湖泊及海洋中的动物、微生物及其沉积物被地壳变迁埋于地下,经过长期的高温、高压地质作用而形成的。

该理论的证据是:在煤炭中发现了植物的枝、杆、叶等碳化标本。

作者认为,该理论只是表象性的理论。

问题的实质需要再认识,再探讨。

地球的地壳内,电磁场量级高,并含有丰富的碳、氢、(氧)元素及其同位素。

在一些电场增能的等离子活动层次中,丰富的碳、氢离子在高温、高压的条件下频繁进行着电化反应,不断生成气体烃(石油气),大量的石油气的堆积就形成油气藏。

在以后的电磁场变换中,因为电场减能,磁场增能,温度下降,石油气被冷却、压缩,失氢,逐渐向液态烃转化;经过漫长的失氢和液化过程,逐渐演变成粘稠的原油。

粘稠的原油在漫长的地质作用中进一步降温和失氢,逐渐转化成固态的煤炭。

在石油气、原油的生成过程中,少量的氮、氧、硫参杂反应中,使石油气、石油、煤炭中含有少量的氮、氧、硫等元素。

地球早期的电磁场量级较高,地壳内的碳、氢元素及其同位素特别丰富,在电场增能的等离子活动中,化合生成石油气的条件好、机会多,地球上的多数煤田,都是那时候的油气田转化来的;较晚时期形成的油气藏都转化成了原油藏,年代越久,失氢越多,原油越粘稠。

<o:p></o:p> 在石油气、石油、煤炭的形成过程中,经历了不止一次的地壳变迁过程(如地震及火山爆发),如果动、植物被埋在油气层、原油层及煤层中,便产生碳化现象,这便是煤层中存在动、植物标本的原因。

有的油气层、油层、煤层在地壳变迁中被分割、移位、严重变形该理论的证据有三:其一,宏观电场效应,电场增能的等离子活动层次在地面促发草原和森林天然大火,印度洋水面大火燃烧。

其二,在几十年前钻探无结果的地方,近几年却探出了丰富的石油气,说明石油气是近几十年内生成的。

煤变油的原理煤变油是指通过加热煤炭并在特定的温度和压力下,将煤转化为液态燃料油的过程。

这个过程被称为煤的热解或煤的液化。

煤是一种含碳化合物,主要由碳、氢、氮、氧和硫等元素组成。

一般来说,煤炭可以分为无烟煤、烟煤和褐煤三种类型,不同类型的煤炭含有不同的碳水化合物化学结构。

煤变油的原理是利用煤炭中的碳水化合物分子在高温高压条件下发生热解和重组反应。

当煤炭加热到一定温度时,其中的碳水化合物分子开始断裂,形成碳氢化合物和其他小分子。

这些小分子在高温下进一步重组和重排,形成液态油状化合物。

煤变油的过程可以分为三个阶段:干燥阶段、热解阶段和气化重组阶段。

在干燥阶段,煤炭中的水分被去除,以防止水分的蒸发对煤的热解过程造成影响。

这一过程通常在100C左右的低温条件下进行。

在热解阶段,煤炭在高温下热分解,产生大量的液态和气态产物。

在这个过程中,煤炭中的高分子链状结构被断裂,产生富含碳氢化合物的中间产物,如焦油和煤气。

在气化重组阶段,煤炭中的中间产物经过一系列的气化和重组反应,形成液体燃料油和气体燃料。

这个过程中,煤气中的一氧化碳可以被进一步加氢转化为氢气,这对于后续的燃料生产非常重要。

煤变油的关键是控制温度、压力、催化剂和反应时间等因素。

通常,煤变油的温度在400到500C之间,压力在10到30兆帕(MPa)之间。

此外,添加催化剂也可以促进煤变油的反应速率和选择性。

煤变油技术的主要应用是将煤炭转化为液体燃料油,从而提高能源利用效率和减少对传统石油资源的依赖。

煤变油可以生产出高质量的液体燃料,如汽油、柴油和航空燃料。

此外,煤变油还可以产生一系列的化工产品,如润滑油、溶剂和化学原料。

然而,煤变油技术也存在一些问题和挑战。

首先,煤变油过程的能源消耗较大,需要耗费大量的电能和热能。

其次,煤变油的环境影响较大,会产生大量的废水、废气和固体废弃物。

此外,煤变油的成本较高,对于经济发展较为困难的地区来说,可能不具备可行性。

总之,煤变油是一种将煤炭转化为液体燃料油的技术,通过高温高压条件下的热解和气化重组反应,煤炭中的碳水化合物分子可以转化为液体形式的燃料。