新中国60年统计资料1949-2008:河南省社会保障基本情况

- 格式:xlsx

- 大小:12.21 KB

- 文档页数:1

![河南省劳动和社会保障厅关于2008年调整企业退休人员基本养老金的通知-豫劳社养老[2008]7号](https://uimg.taocdn.com/9d02e755e418964bcf84b9d528ea81c758f52ea8.webp)

河南省劳动和社会保障厅关于2008年调整企业退休人员基本养老金的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 河南省劳动和社会保障厅关于2008年调整企业退休人员基本养老金的通知(豫劳社养老〔2008〕7号)各省辖市劳动和社会保障局、财政局,省直统筹各单位:根据劳动和社会保障部、财政部《关于2008年调整企业退休人员基本养老金的通知》(劳社部发〔2007〕43号)精神,经省人民政府同意,并报经劳动和社会保障部、财政部批准,现就2008年调整企业退休人员基本养老金有关事宜通知如下:一、调整的人员范围和时间从2008年1月1日起,为2007年12月31日前已按规定办理退休、退职手续的人员(不含建国前参加革命工作并符合原劳动人事部劳人险〔1983〕3号文件规定的退休工人,下同)增加基本养老金。

二、调整的标准和办法(一)对调整范围内的退休、退职人员,每人每月分别增加基本养老金35元和25元,在此基础上,再按缴费年限(含视同缴费年限,不含折算工龄,下同)每满一年2元的标准增加基本养老金。

缴费年限不满一年的按一年计算。

(二)按上述标准增加养老金后,对符合以下条件的退休(含退职,下同)人员再适当增加基本养老金。

1、1949年10月1日(不含)前参加革命工作、未按豫劳险〔1996〕7号文件规定平衡过待遇的退休人员,每人每月再增加基本养老金80元。

1949年10月1日至1953年12月31日参加工作的退休人员,每人每月再增加基本养老金50元。

截止2007年12月31日,年满70周岁不满80周岁的退休人员,每人每月再增加基本养老金20元;年满80周岁及以上退休人员,每人每月再增加基本养老金40元。

改革开放以来河南社会保障事业的回顾与前瞻改革开放30年以来,河南省社会保障事业飞速发展,初步形成以基本养老保险、医疗保险、失业保险和城镇居民最低生活保障为主要内容的社会保障体系,为河南省经济社会发展作出了巨大贡献。

站在历史新的起点,面对新的经济形势,回顾30年河南社会保障事业的发展历程,准确判断和把握社会保障事业发展中存在的问题,对于进一步建立健全社会保障体系、助推中原崛起有着十分重要的意义。

一改革开放30年河南社会保障事业的改革历程30年来,河南省社会保障制度的改革与中国的社会保障制度改革同步,经历了从企业保险向社会保险的转变、基本建立社会保障体系、统筹城乡保障制度的三个阶段。

(一)探索阶段(1978~1992年):社会保障改革为国有企业改革配套1978年以前的社会保障制度是建立在计划经济体制之上的“企业保险”制度:企业职工从养老到医疗,从坟墓到摇篮,均由企业包揽下来;在计划经济时代我国采取的几乎是百分之百的国有经济成分(国营与集体),职工所有福利由国家包揽下来,基本没有失业,所以就不存在失业保险。

这一时期,经济体制改革的核心是转变企业经营机制、增强企业活力,实行以承包为主的多种形式的经济责任制。

在这种改革背景下,社会保障改革的指导思想定位于服务企业改革的需要,国家把社会保障改革作为企业改革的配套措施来进行,进行了由“企业保险”向“社会保险”的探索:1984年,国家在全民和集体所有制企业开始了退休费用社会统筹的试点;1986年为了配合国营企业劳动合同制的改革,国务院颁布了《国营企业职工待业保险暂行规定》,首次在我国建立了企业职工待业保险制度;1991年,国务院发布了《关于企业职工养老保险制度改革的决定》,实行基本养老保险、企业补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险相结合的养老保险制度,基本养老保险费用由国家、企业和个人共同负担,实行社会统筹,先由市、县级统筹再逐步过渡到省级统筹。

(二)形成时期(1993~2005年):社会保障制度框架基本建立1993年,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,把建立社会保障制度作为社会主义市场经济基本框架的五个组成部分之一,明确了我国社会保障体系的基本内容。

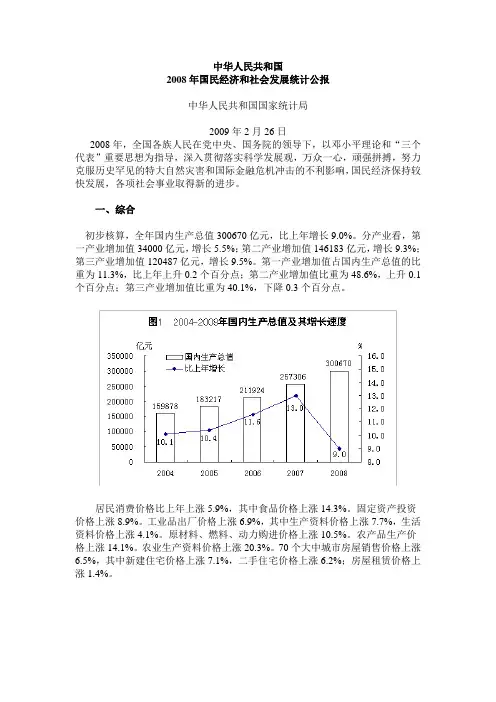

中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报中华人民共和国国家统计局2009年2月26日2008年,全国各族人民在党中央、国务院的领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,万众一心,顽强拼搏,努力克服历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机冲击的不利影响,国民经济保持较快发展,各项社会事业取得新的进步。

一、综合初步核算,全年国内生产总值300670亿元,比上年增长9.0%。

分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长5.5%;第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。

第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%,比上年上升0.2个百分点;第二产业增加值比重为48.6%,上升0.1个百分点;第三产业增加值比重为40.1%,下降0.3个百分点。

居民消费价格比上年上涨5.9%,其中食品价格上涨14.3%。

固定资产投资价格上涨8.9%。

工业品出厂价格上涨6.9%,其中生产资料价格上涨7.7%,生活资料价格上涨4.1%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。

农产品生产价格上涨14.1%。

农业生产资料价格上涨20.3%。

70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%,其中新建住宅价格上涨7.1%,二手住宅价格上涨6.2%;房屋租赁价格上涨1.4%。

表1 2008年居民消费价格比上年涨跌幅度单位:%年末全国就业人员77480万人,比上年末增加490万人。

其中城镇就业人员30210万人,净增加860万人,新增加1113万人。

年末城镇登记失业率为4.2%,比上年末上升0.2个百分点。

年末国家外汇储备19460亿美元,比上年末增加4178亿美元。

年末人民币汇率为1美元兑6.8346元人民币,比上年末升值6.9%。

全年税收收入57862亿元(不包括关税、耕地占用税和契税),比上年增加8413亿元,增长17.0%。

二、农业全年粮食种植面积10670万公顷,比上年增加106万公顷;棉花种植面积576万公顷,减少17万公顷;油料种植面积1271万公顷,增加139万公顷;糖料种植面积193万公顷,增加13万公顷。

2008年濮阳市国民经济和社会发展统计公报濮阳市统计局2008年,全市人民在市委市政府的正确领导下,积极应对复杂多变的国内外经济发展环境,深入贯彻科学发展观,认真落实国家宏观调控政策,着力解决经济运行中的突出矛盾和问题,国民经济总体上保持了平稳较快增长,各项社会事业全面进步,人民群众生活继续改善。

一、综合初步核算,全年生产总值657.3亿元,比上年增长13%,增速比上年回落1.6个百分点。

其中:第一产业增加值90.9亿元,增长5.6%;第二产业增加值437.1亿元,增长15.3%;第三产业增加值129.3亿元,增长9.8%。

人均生产总值18803元,增长13.6%。

三次产业结构为13.8:66.5:19.7,二三产业比重比上年提高1个百分点。

非公有制经济增加值占生产总值的比重由上年的51.5%提高到53.1%。

全年居民消费价格比上年上涨7.3%,其中,食品类价格上涨16.9%。

商品零售价格上涨7.0%。

工业品出厂价格上涨12.1%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨11.9%。

固定资产投资价格上涨9.0%。

农业生产资料价格总水平上涨20.9%。

表1:2008年居民消费价格指数(以上年为100)年末从业人员237.12万人。

全年城镇新增就业人员81036人;下岗失业人员实现再就业27517人,其中,“4050”人员实现再就业14975人。

新增农村劳动力转移就业95833人。

全年地方财政一般预算收入25.3亿元,比上年增长9.3%,其中:税收收入19.55亿元,增长12.3%,税收占地方财政一般预算收入的比重为77.3%,比上年提高2.1个百分点。

地方财政一般预算支出63.87亿元,增长17.3%,其中:教育支出增长18.4%,社会保障与就业支出增长7.8%,医疗卫生支出增长46.1%,一般公共服务支出下降2.6%。

全年7县区完成生产总值459亿元,比上年增长18.5%,占全市的比重为69.8%。

财政一般预算收入12.1亿元,比上年增长6.6%,占全市的比重为47.8%,有2个县(区)超3亿元。

24中国社会保障制度变迁史徐书凝( 金陵科技学院,江苏 南京 211169 )【摘 要】自1978年改革开放以来,中国历经了40年的发展。

国民经济的高速增长,综合国力的显著提升无不彰显着中国的强大。

与此同时,经过长年累月的艰难探索后,中国特色社会主义保障体系已经发展成为一套适应市场经济体制与社会发展水平,较为成熟的新型保障体系。

本篇文章,我们将会回顾中国社会保障体系的发展历程,并对19大提出的新时代社会保障体系进行浅析。

【关键词】社会保障制度;发展史;十九大回顾中国社会保障事业50多年的发展历史,可以看出我国社会保障制度走过了一条荆棘密布的曲折之路。

其发展变迁大抵可分为五个阶段。

一、1949-1956年社会保障制度创建时期新中国成立之初,面对战后严峻的社会经济形势。

党和政府为了保障人民基本生活水平,立即开展相关工作,在1951年通过《中华人民共和国劳动保险条例》,初步规定了社会保险的范围也较为完整的确立了适用于中国城镇职工的劳动保险制度。

其作为新中国第一部有关社会保障的法律文件,对我国社会保障体系的建立有着重要的意义,也为之后社会保障制度的发展奠定了坚实的基础。

1956年颁布《高级农业生产合作社示范章程》,初次提出对我国农村无劳动能力、生活保障地成员实现社会救助,构建了我国农村“五保”供养制度的雏形。

至此我国已经基本建立了以国家为主要责任承担主体,城乡各分支单位相互协作共同承担并组织实施的社会保障制度。

二、1957-1965年社会保障制度调整时期为了适应社会经济新形势,这一时期国家先是于1958年批准《关于工人,职员退职处理暂行规定》,统一规定了退职条件及待遇标准,完善了退休制度。

之后又相继颁布一系列有关公费医疗的政策措施,旨在调整医疗保险制度更适用于实际社会。

同时,我国社会保险受保范围也由部分国营事业单位扩大到全国13个产业部门,至此我国已经初步建立以国家为核心,适应于计划经济的社会保险制度。