中国古代陶瓷鉴赏

- 格式:doc

- 大小:244.50 KB

- 文档页数:3

中国古代陶瓷艺术鉴赏课学习心得

中国古代陶瓷艺术鉴赏课,给我留下了深刻的印象。

在这一学期的课程中,古瓷引起

了我很大的兴趣。

古瓷裂纹、色差、釉料、烧制等技艺的高超使我惊叹,古瓷的经典颜色

让人眼前一亮,五彩斑斓,极具特色,令人叹为观止。

首先,我学习到了古瓷对历史、艺术以及中国文化的重要性。

除了欣赏到那绚丽多彩

的外表,古瓷也包含着千古流传的中国文化故事、古代贵族朝廷的庄严气派、古代国家

的兴实威猛,以及古代社会的文明流芳,而这些都被古瓷之美逼真地反映出来。

其次,我还学习到了古瓷的制作工艺。

瓷器的制作非常繁复,从泥料的预处理、改型,到后塑、烧制、釉料的多态性变化,每一步都需要十分精准的技术处理。

此外,我还发现

古瓷也有许多未解之谜,比如:出土文物颜色如此艳丽耀眼,到底是使用了怎样的技术才

能做到呢?我想要更深入了解,共同探究未知领域。

最后,我对古瓷也有了更深入的了解。

我更能感受到古瓷藏品的隽永,感受到中国古

代陶瓷用料和工艺之高超,其实古瓷的宝贵,远不止于其华贵之外。

它包含着秦汉水陆大

运的历史沉淀,渗透着上海社会文明的味道,也折射出中国人共有的节俭价值和坚强的品。

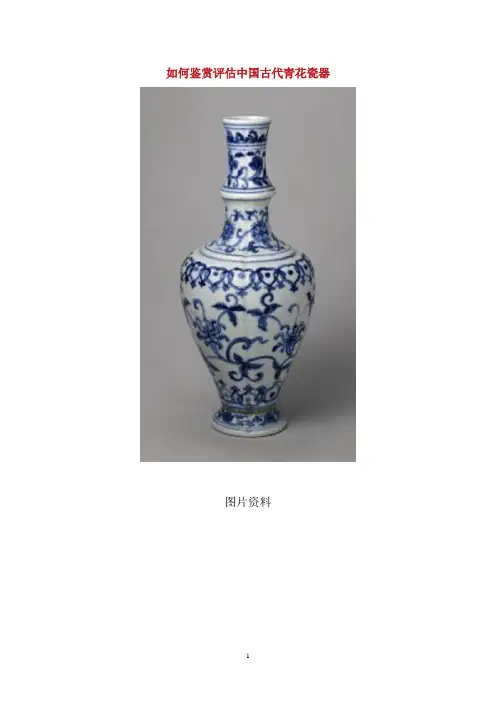

如何鉴赏评估中国古代青花瓷器图片资料图片资料图片资料【编者按】在上海博物院展出的“幽蓝神采——元代青花瓷器大展”,汇聚了全球收藏机构珍藏的90件元青花重器,展品总估价超过百亿元。

其中,英国大维德基金会藏“至正十一年”云龙纹象耳瓶以及7年前拍出2.3亿元的《鬼谷子下山》大罐等稀世珍品悉数登场。

南京市博物馆的“镇馆之宝”——号称“十亿不卖”的《萧何月下追韩信》青花梅瓶也应邀短期参展。

如何鉴赏青花瓷?我们该怎样判断一件青花瓷的价值?近日,南京博物院征集鉴定部研究员程晓中在南京大学仙林校区举办了一场《瓷之色——古代青花瓷器鉴赏》讲座,为喜爱青花瓷的人们提供了参考答案。

【名家简介】程晓中,南京博物院征集鉴定部研究员,国家文物进出境审核江苏管理处责任鉴定员(古陶瓷)。

从事古代陶瓷器的鉴定和研究工作30年。

曾先后在国内外学术刊物上发表学术论文30余篇,并独立撰写学术专著《青瓷》、《白瓷》、《青花瓷》、《明清瓷器》、《清宫瓷器》、《吴地紫砂陶艺》、《御用瓷器》等。

【鉴赏篇】●青花瓷最早出现在唐代●直至上世纪五十年代,收藏界才有了“元青花”的概念●元青花纹饰画得很“满”,南京市博物馆镇馆之宝《萧何月下追韩信》梅瓶是代表作我国在东汉出现了青瓷,南北朝后开始出现白瓷。

唐代的越窑秘色瓷和邢窑白瓷成为贡瓷,唐代湖南长沙窑的釉下彩和宋代的五大名窑等都是瓷中奇葩。

收藏界最流行的是元、明、清的瓷器,有单色釉、彩绘瓷,彩绘瓷中以青花瓷的数量最多。

元代以来,青花瓷成为瓷器中的主流。

所谓“白釉青花一火成,花从釉里透分明。

可参造化先天妙,无极由来太极生。

”青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,先在瓷胎上绘画图案,再罩以透明釉,经1300℃的高温一次烧成的蓝白相间的彩瓷,主要产地在江西景德镇。

青花瓷最早出现在唐代,在元初得到发展,而真正走向成熟是在元至正年间。

民国初年,英国的珀西瓦尔·大维德爵士从旅英华侨吴赉熙手中买下了一对“供养款”青花象耳瓶,这两只大瓶据吴赉熙所说是北京智化寺的寺藏之物,不过琉璃厂的古董商们都拒绝收购,他们认为是不值钱的明代青花。

![[鉴赏]陶瓷鉴赏](https://uimg.taocdn.com/f7d877d05ebfc77da26925c52cc58bd63186931f.webp)

中国陶瓷——泥与火的结晶陶器是用泥巴(粘土)成型晾干后,用火烧出来的,是泥与火的结晶。

他们在漫长的原始生活中,发现晒干的泥巴被火烧之干,变得更加结实、坚硬,而且可以防水,于是陶器就随之而产生了。

陶器的发明,它揭开了人类利用自然、改造自然、与自然做斗争的新的一页,具有重大的历史意义,是人类生产发展史上的一个里程碑。

陶器始终是文明初级阶段的低级产品,它本身存在的缺陷注定了它逐渐被历史淘汰的命运。

瓷器是中国古代的一项伟大发明,在漫长的历史岁月中,勤劳智慧的中国先民们点土成金,写下光辉灿烂的篇章,为人类文明作出了巨大的贡献。

亨有盛誉的中华古瓷,已成为世界各大博物馆里的明珠,也将越来越广泛地成为中国和世界各地的专家学者的研究对象,并受到广大收藏家和陶瓷爱好者的珍重。

中国是瓷器的故乡,是陶瓷文化的发源地,素有“瓷器之国”之称。

china在英文中是陶瓷之意,而CHINA则是中国。

西方人了解中国,正是从了解陶瓷、茶叶和丝绸开始的。

我国古代劳动人民在烧制白陶器和印纹硬陶器的实线中,在不断改进原料选择与处理,以及提高烧成温度和器表施釉的基础上,创制出了我国目前已经发现的时代最早的原始瓷器。

原始瓷器的出现,是我国古代劳动人民的一项重大创造,是陶瓷手工业发展史上的一次飞跃,它为我国瓷器的进一步发展奠定了基础。

原始瓷器的烧制工艺,在商代后期的基础上有了新的发展和提高,而且出产的地区也较前更为扩大了。

在这一阶段,对我国制陶手工业产生重大影响的是已开始把陶器的应用扩大到建筑方面,如板瓦、筒瓦、瓦当、瓦钉等等,砖瓦从此成为建筑中的重要材料,烧制砖瓦成了陶业中的重点业务。

秦汉是我国陶瓷发展史上的一个重要时期,各地发现的秦汉时期的陶俑,如西安的兵马俑,以完美的艺术形式,生动逼真的神态,深刻地揭示了各种人物的内心世界,体现了我国雕塑艺术现实主义传统久远和雕塑艺术的高度发展。

低温铅陶釉的发明,是汉代陶瓷工艺的又一重大成就,它的应用和推广,为后来各种不同色调低温的出现,奠定了基础。

瓷器鉴赏方法有哪些多姿多彩的瓷器是中国古代的伟大发明之一。

以下是由店铺整理关于瓷器鉴赏知识的内容,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢! 瓷器鉴赏知识——古陶瓷古陶瓷鉴定的四个基本要求鉴定古陶瓷的四个基本要求或基本任务,即:辨真伪、断时代、定窑口、评价值,这就是鉴定的内容。

即按古陶瓷研究,鉴定界若干年中相沿成习的一些规定,较为详细地介绍一此有关事项。

1、辨真伪这里我们从真、伪品的比较,伪品作假手法等方面来提高辩别真伪的能力。

要辨出真伪,只知道真的特征显然是不够的,还得知道伪品的特征、规律,才能明辨是非,正所谓要知己知彼方能百战百胜。

常见仿古陶瓷品种。

众所周知,社会上出现仿古陶瓷(即古代某些陶器瓷的假品、伪品),不外乎两种原因:一、是对某些古陶瓷的爱慕,因真品太少或不易得到而仿造,这主要是封建帝王如此。

如雍正帝酷爱宋代名窑瓷器,内府所藏尚不满足其把玩需要,便常将宫藏宋瓷真品交御窑厂仿造。

这种情况历代都有,只是仿得多少不同,仿品质量优劣有差异而已。

二、就是为了盈利。

自元明以至于近现代,许多人雅好古名窑瓷器,不惜重金刻意搜求。

真品便价值日高,且供不应求。

于是一些好利之徒,便集名匠高手作仿造,或名家自行仿造。

仿古作伪之风最为盛行时乃清末民国年间,主要是西方列强侵略我国,多次大规模掠夺我国文物包括大批陶瓷器而去,西洋人东洋人便知我国古陶瓷精美绝伦,无限爱慕,便来中国大肆购买,或托中国人代买。

这一时期古代名窑瓷器价格更是十分高昂,日本人特别偏爱之龙泉窑青瓷,英、美人喜爱之宋代均窑瓷,法国酷爱之明清官窑彩瓷,尤其价高抢手,一件往往万金难买。

于是许多古玩行人,制瓷高手投其所好,大批仿制名窑官窑瓷器向洋人们销售。

此时仿古瓷大为盛行的另一原因是军阀混战,政局不稳,北洋军阀政府变更频繁。

当一系军阀执政,便有一批新权贵产生,他们在北京及各大都会购买府弟,布置居室厅堂,都需要购买大批古玩字画以示文雅富有。

民初政权几多更迭,权贵一批又一批,造就一个久盛不衰的古玩市场,大批仿古瓷也就应运而生了。

中国古代陶瓷鉴赏与收藏

中国古代陶瓷作为世界陶瓷史上的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的文化内涵,自古以来就备受人们的喜爱与推崇。

在陶瓷鉴赏与收藏领域中,中国古代陶瓷作为重要的收藏品种类,备受收藏家和艺术爱好者的关注和追捧。

首先,中国古代陶瓷的鉴赏价值是非常高的。

中国古代陶瓷作为中国传统手工艺的杰出代表,以其精湛的工艺、独特的造型和丰富的文化内涵而闻名于世。

在鉴赏时,需要从陶瓷的造型、纹饰、釉色、胎质等方面进行综合评价。

例如,汉代的汉白玉为国之瑰宝,唐代的三彩釉厚丰满、彩色绚烂,宋代的青瓷以色白如脂、釉如镜而著称,元代的青花瓷器在纹饰上更是别开生面。

通过学习和研究中国古代陶瓷的特点和发展历程,可以更好地进行鉴赏和欣赏。

其次,中国古代陶瓷的收藏价值也是不可忽视的。

中国古代陶瓷作为历史的见证者和文化的载体,具有独特的历史意义和文化价值。

在收藏中国古代陶瓷时,需要注意保存完整的器物、了解其年代和风格、注意鉴别真伪。

另外,对于一些知名的陶瓷名家作品,更是具有很高的收藏价值和艺术品位。

例如,在明代,徐渭等大画家亦从事过青花瓷的装饰画作。

中国古代陶瓷的鉴赏与收藏对于增进对中国传统文化的了解和推广具有重要的意义。

在当代社会,随着人们对文化艺术的重视和对传统文化的回归,中国古代陶瓷的价值逐渐被重新认识和赏识。

因此,对中国古代陶瓷的鉴赏与收藏需要我们加强研究和学习,从而更好地传承和弘扬中华民族优秀的传统文化。

愿更多的人能够通过学习与欣赏,感受中国古代陶瓷所蕴含的深厚文化底蕴,让这份珍贵的文化遗产得以传承和发扬光大。

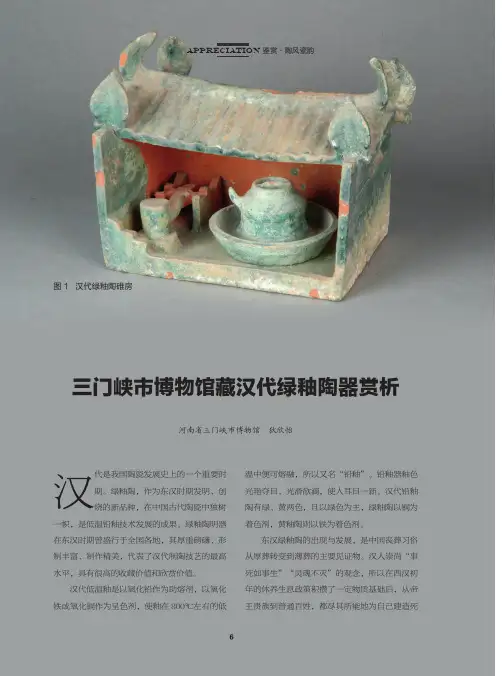

图1 汉代绿釉陶碓房三门峡市博物馆藏汉代绿釉陶器赏析河南省三门峡市博物馆 狄欣怡图2 汉代绿釉陶仓房房内有一践碓(脚踏式米臼)和一磨盘。

践碓高5.5厘米,长14厘米,宽5厘米;另一侧磨盘直径13.5厘米,磨高8厘米、直径7.5厘米,上扇磨面上有两孔,均作半月形,向下缩小呈椭圆形,粮食从孔中流入磨齿间,上扇石磨边沿有一推磨用的磨棍;一侧山墙上开有长3.2厘米、宽2.2厘米的小窗,房坡上有仿瓦棱的竖脊,每面房坡两端各有一小脊,脊末端各有一树叶形小兽;施绿釉,胎呈砖红色。

碓房中的践碓和磨盘都是粮食加工工具。

践碓为脱壳工具,最古老的脱壳用具是木为杵地为臼,纵使人们使用了石臼,仍然费力多且效率低。

东汉哲学家桓谭在《新论·离事》中说:“宓牺之制杵臼,万民以济。

及后世加巧,因延力借身重以践碓,而利十倍杵舂。

”碓将用足踏杠杆的方法代替了用手舂,大大提高了脱壳效率。

磨是将粮食磨成粉的工具,石磨这一发明一直流传至今,现在较落后的农村地区还在用这种形制的石磨磨面粉,充分体现了我国古代劳动人民的智慧。

2.汉代绿釉陶仓房(图2),通高40厘米,通长22厘米,通宽9.5厘米,三门峡灵宝市出土。

四阿式顶,顶长30.4厘米,顶宽18厘米,房坡上有仿瓦棱的竖脊;正面房檐下有三斗拱撑托,仓的下面靠上部开有两个平行的4厘米左右正方形气窗,窗扇均为一开一合;右中上部和左下角各钻有两个平行的直径1厘米左右的小孔,应为通气孔,仓房下有六腿,为立熊足式;通体施绿釉。

该器物为东汉早期的两层陶仓房,造型优美,构造严谨,工艺精湛。

“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

”在经历了战国、秦汉以来持久的兼并战争以后,百姓最关心的就是温饱问题。

汉代明器陶楼、陶院落中不仅有仓楼的布局,还有仓房和众多单独的图3 汉代绿釉陶灶陶仓,可见当时人们对粮食储备的重视。

3.汉代绿釉陶灶(图3),通高23.5厘米,通长37厘米,通宽22厘米;甑口径15.2厘米,釜1口径7厘米,釜2口径6厘米,三门峡灵宝市出土。

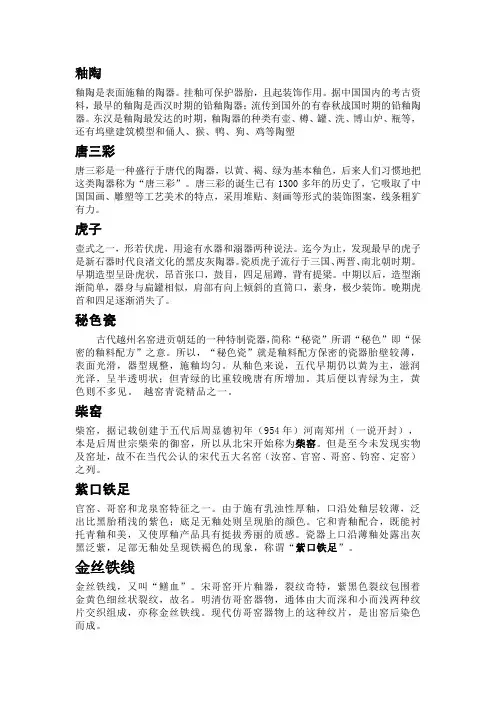

釉陶是表面施釉的陶器。

挂釉可保护器胎,且起装饰作用。

据中国国内的考古资料,最早的釉陶是西汉时期的铅釉陶器;流传到国外的有春秋战国时期的铅釉陶器。

东汉是釉陶最发达的时期,釉陶器的种类有壶、樽、罐、洗、博山炉、瓶等,还有坞壁建筑模型和俑人、猴、鸭、狗、鸡等陶塑唐三彩唐三彩是一种盛行于唐代的陶器,以黄、褐、绿为基本釉色,后来人们习惯地把这类陶器称为“唐三彩”。

唐三彩的诞生已有1300多年的历史了,它吸取了中国国画、雕塑等工艺美术的特点,采用堆贴、刻画等形式的装饰图案,线条粗犷有力。

虎子壶式之一,形若伏虎,用途有水器和溺器两种说法。

迄今为止,发现最早的虎子是新石器时代良渚文化的黑皮灰陶器。

瓷质虎子流行于三国、两晋、南北朝时期。

早期造型呈卧虎状,昂首张口,鼓目,四足屈蹲,背有提梁。

中期以后,造型渐渐简单,器身与扁罐相似,肩部有向上倾斜的直筒口,素身,极少装饰。

晚期虎首和四足逐渐消失了。

秘色瓷古代越州名窑进贡朝廷的一种特制瓷器,简称“秘瓷”所谓“秘色”即“保密的釉料配方”之意。

所以,“秘色瓷”就是釉料配方保密的瓷器胎壁较薄,表面光滑,器型规整,施釉均匀。

从釉色来说,五代早期仍以黄为主,滋润光泽,呈半透明状;但青绿的比重较晚唐有所增加。

其后便以青绿为主,黄色则不多见。

越窑青瓷精品之一。

柴窑柴窑,据记载创建于五代后周显德初年(954年)河南郑州(一说开封),本是后周世宗柴荣的御窑,所以从北宋开始称为柴窑。

但是至今未发现实物及窑址,故不在当代公认的宋代五大名窑(汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑)之列。

紫口铁足官窑、哥窑和龙泉窑特征之一。

由于施有乳浊性厚釉,口沿处釉层较薄,泛出比黑胎稍浅的紫色;底足无釉处则呈现胎的颜色。

它和青釉配合,既能衬托青釉和美,又使厚釉产品具有挺拔秀丽的质感。

瓷器上口沿薄釉处露出灰黑泛紫,足部无釉处呈现铁褐色的现象,称谓“紫口铁足”。

金丝铁线金丝铁线,又叫“鳝血”。

宋哥窑开片釉器,裂纹奇特,紫黑色裂纹包围着金黄色细丝状裂纹,故名。

中国古代陶艺鉴赏——钧瓷中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中国人对世界文明做出的伟大贡献,在英文中“瓷器”(china)一词已成为中国的代名词。

唐代是我国制瓷历史上发展的兴盛时期之一。

钧瓷的创烧是和唐代的黑花瓷的烧制与发展密切相关的。

在鲁山的段店,禹县神镇的下白峪、郏县黄道窑址中捡到的拍鼓、葫芦瓶、花边盘、执壶、小口瓶等黑花釉瓷残片上可以看出:黑花釉瓷是在黑釉、黄褐釉、黑蓝釉或者茶叶沫釉上饰以天兰或月白彩斑,有些排列规则,有的则在器型上随意加上几点。

即在黑釉上漂浮着蓝斑或灰白色斑纹,斑纹随着黑釉的流动变化莫测,呈现出“窑变”一样引人入胜的艺术魅力,后世称之为“唐钧”,这种斑彩对钧瓷铜红釉红紫相映的窑变有一定影响。

在禹州市博物馆珍藏的多件唐代壶、碗、瓶等器物上的斑彩同神西山下白峪出土的器物上的斑彩一样,其中多是常庄乡老官崖村龙佛寺水库出土,这些蓝斑彩应该说是钧瓷的前身。

由此可以说明钧瓷在唐代时是处于初级阶段,而到北宋则已昌盛发展。

《钧州志》有“钧器始贡于五代,后汉。

北汉高帝……”的记载。

一般史有:“……后崇子录钧与契丹进贡器于禹州名钧窑,色蓝为上物故名也”。

上述下白峪、赵家门、老官崖村蓝斑彩唐钧的发现和北宋以前五代后汉,北汉皇室,将钧瓷作贡品献宝表明,钧瓷就已闻名于世了,所以钧瓷应始于唐而盛于宋。

唐代花瓷的出现,为钧瓷的发展奠定了基础。

经过晚唐和五代十国的发展,陶瓷的制作有了一定的提高。

在宋代初期,钧瓷处于单色窑变分相釉,多以天蓝、天青、月白及少量带红斑纹为主。

特别是到了北宋,随着社会的发展,各项科技水平的飞速发展,我国的制瓷工艺技术也得到了进一步的发展,钧瓷工匠在早期钧釉的基础上,吸收唐花瓷的装饰手法,经过长时间的反复试验,终于成功的烧制出鲜艳夺目的钧瓷铜红釉。

钧瓷铜红釉的问世,是我国高温色釉的一个新突破,历代陶瓷专家都给予高度的评价。

《中国陶瓷史》称“宋代钧窑创用铜的氧化物作为着色剂,在还原气氛下烧制成铜红釉,为我国陶瓷工艺,陶瓷美学开辟了一个新的世界”。

五大名窑美术鉴赏报告一、五大名窑简介五大名窑分别是汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑。

这五大名窑可是咱中国陶瓷史上的璀璨明珠呢。

汝窑的瓷器那叫一个精美,它的釉色温润柔和,就像那种淡淡的天青色,传说这颜色还是宋徽宗梦中的颜色呢。

官窑的瓷器啊,透着一股皇家的威严和大气,制作工艺那是相当精湛,每一个细节都处理得极为细腻。

哥窑最特别的就是它的开片了,那些裂纹就像是瓷器自己独特的纹身,不规则却又有着别样的美感。

钧窑的色彩超级丰富,那种窑变出来的颜色,真的是鬼斧神工,仿佛每一件钧窑瓷器都有着自己的小宇宙。

定窑的白瓷洁白如雪,造型简洁大方,给人一种清新脱俗的感觉。

二、汝窑鉴赏汝窑的瓷器大多是小件,像那些小巧的瓷碗、瓷瓶之类的。

它的造型简洁却不失优雅,线条流畅得就像流水一样自然。

汝窑的釉质特别细腻,就像婴儿的肌肤一样滑嫩。

当你拿在手上的时候,那种温润的感觉就从指尖传到心里。

而且汝窑的烧制难度极大,这也使得它在当时就极为珍贵,流传到现在的汝窑瓷器更是少之又少,每一件都是稀世珍宝。

三、官窑鉴赏官窑瓷器那是专门为宫廷烧制的,所以品质那是杠杠的。

它的器型规整,一看就是经过精心设计和制作的。

官窑的釉色有青灰、粉青等,那种颜色的过渡特别自然,就像一幅天然的水墨画。

官窑瓷器的胎质也很坚硬,敲击的时候会发出清脆的声音,就像在演奏一首美妙的乐曲。

而且官窑瓷器上的装饰也很简洁,大多是一些简单的纹路或者刻花,但是却能给人一种高雅的感觉。

四、哥窑鉴赏哥窑的开片可是它最大的特色。

那些开片有大有小,形状也各不相同,有的像鱼子,有的像冰裂,真的是太神奇了。

哥窑的釉色也是比较深沉的那种,像深灰色之类的。

哥窑瓷器的造型也很丰富,有瓶、罐、炉等各种器型。

当光线照在哥窑瓷器上的时候,那些开片就像是隐藏在瓷器里的小秘密,等待着人们去发现。

而且哥窑瓷器的质感也很独特,有一种古朴的韵味。

五、钧窑鉴赏钧窑的窑变真的是让人惊叹不已。

它的颜色可以从蓝色到红色,再到紫色等等,各种颜色交织在一起,就像彩虹掉进了瓷器里。

传统陶瓷艺术鉴赏陶瓷作为中国传统艺术的重要组成部分,拥有悠久的历史和丰富的文化内涵。

在传统陶瓷艺术鉴赏中,我们可以欣赏到陶瓷器的造型、纹饰、釉色等方面的精湛工艺和独特韵味。

本文将结合几个具体的陶瓷作品,对传统陶瓷艺术进行鉴赏。

作品一:青花瓷青花瓷是中国古代陶瓷艺术中的瑰宝,其起源可追溯到唐代。

青花瓷的特点是在白色瓷胎上刷上蓝色颜料,然后进行一次高温烧制,使得蓝色颜料在瓷器表面形成浓淡不一的纹饰。

一件经典的青花瓷作品通常具有纹饰繁复、线条流畅、色彩鲜艳的特点。

例如,明代的青花瓷罐具有直立的圆柱形,纹饰主要以花卉、山水等自然景物为主题,通过细腻的笔触和层次感的运用,呈现出自然的美感。

而清代的青花瓷盘则以纹饰的形式更为抽象,但仍然能够准确表达出艺术家的意图。

无论是明代还是清代的青花瓷作品,都展现了传统陶瓷艺术的高度。

作品二:汝窑瓷器汝窑瓷器是中国宋代的一种烧制窑口,以其独特的釉色和质地而闻名于世。

汝窑瓷器的釉色多种多样,有青釉、黄釉、蓝釉等等,每一种釉色都能给人带来不同的感受。

比如,青釉汝窑瓷器通常呈现出宁静、沉稳的感觉,而黄釉汝窑瓷器则更显华美、富丽。

在造型方面,汝窑瓷器多以简约、朴实为主,追求自然和谐的美感。

例如,宋代的汝窑花瓶造型简洁大方,线条流畅,凸显了陶瓷器的纯粹和静谧。

汝窑瓷器的特点是没有过多的装饰,而是通过釉色的运用以及形制的精致来展示其独特的魅力。

作品三:景德镇瓷器景德镇瓷器是中国明代著名的窑口之一,以其精湛的工艺和纯净的白釉而著称。

景德镇瓷器在釉色上以白色为主,整体给人以纯洁、高雅的感觉。

景德镇瓷器的纹饰通常简单朴素,基本上没有过多的花鸟虫鱼等图案,主要通过线条和构图的巧妙运用表现美感。

这种简约的艺术风格正好体现了中国传统陶瓷艺术的特点。

例如,明代的景德镇白瓷壶器造型独特,釉色纯净,仅以简单的线条勾勒出曲线的美感。

而明代的景德镇白瓷碗则以其纹理细腻、光洁如玉的特点成为艺术品的代表之一。

中国陶瓷鉴赏与器物陈设1. 引言中国陶瓷在世界范围内享有盛誉,其独特的制作工艺和精美的器物设计为人们带来了丰富多样的文化体验。

作为一种重要的艺术形式,中国陶瓷不仅在鉴赏方面具有独特的魅力,而且在装饰和器物陈设方面也扮演着重要角色。

本文将介绍中国陶瓷的鉴赏技巧和有关器物陈设的一些实用建议。

2. 中国陶瓷鉴赏技巧2.1 手感鉴赏陶瓷时,首先要通过触摸器物来感受其手感。

优质的陶瓷应该光滑细腻,并且具有一定的重量感。

触摸时要留意器物表面的纹路和装饰,这些可以反映出其制作工艺和价值。

2.2 视觉除了手感,视觉也是鉴赏陶瓷的重要方面。

通过观察器物的外观,可以评估其装饰和外观设计的精美程度。

细心观察器物的色彩、图案和造型,可以深入了解其所代表的制作工艺和文化背景。

2.3 音响敲击陶瓷器物可以听出其声音的高低和音质的好坏。

一般来说,质量较好的陶瓷会发出高而清脆的声音,而低质量的陶瓷则会发出沉闷的声音。

这一技巧在辨别古代陶瓷和仿制品时尤为有用。

3. 器物陈设的实用建议3.1 选择合适的陈设空间在选择陈设陶瓷器物时,需要注意选择合适的空间。

确保空间的环境和风格与陶瓷器物相协调,使其能够充分展示器物的美感。

同时,考虑器物的尺寸和重量,避免过于拥挤或不稳定的摆放。

3.2 采用适当的陈设方式选择适当的陈设方式对于展示陶瓷器物是至关重要的。

可以将器物放置在装饰架上,或者使用展示橱柜来保护和展示它们。

此外,还可以考虑使用墙壁悬挂或展示架来展示一系列器物,以增加整体美观性。

3.3 注意照明和背景装饰良好的照明和背景装饰可以为陶瓷器物的陈设增添魅力。

灯光的选择要注意避免直射光,以免损坏陶瓷的表面。

背景装饰可以选择简单的壁画或者配以艺术品,以凸显器物的艺术价值。

3.4 定期保养和清洁陶瓷器物需要定期保养和清洁,以保持其良好的状态和外观。

应避免使用化学清洁剂,而是选择温和的清洁剂和柔软的布进行清洁。

另外,定期检查器物是否有损坏或破损,并及时修复,以保护其价值和完整性。

古陶瓷鉴定学之釉质鉴定俗话说:“胎是骨,釉是衣”、“人靠衣服马靠鞍”。

陶瓷表面通常施有一层或两层与玻璃相似的釉,使产品美观而实用,并能提高器物的强度与表面的硬度,以及抗化学腐蚀能力。

自瓷器诞生之日起,釉就不离其左右。

对釉的鉴定也是古陶瓷鉴定的重要内容。

它大致包括对釉料性质和施釉方法两个方面的鉴定。

以当代化学分析为基础的釉料研究告诉我们,釉料主要是由基料、色剂、熔剂和辅料四种化学物质组成。

基料,顾名思义就是形成釉的基础材料。

基料中首先要有的化学物质就是硅。

二氧化硅在熔融状态下可以形成无色透明的均质体——玻璃。

在绝大多数釉的组成中,二氧化硅的含量占50%以上。

它在釉中能与很多氧化物化合,特别是与盐类更易化合,形成复杂的硅酸盐。

混以适当物质,能制成带色或乳浊的过冷溶液。

三氧化二铝也是基料中的重要成分,一般采用分散性较大的黏土或高岭土。

他在釉料中主要起固熔剂作用,调节釉的熔融温度和高温黏度,增大釉面硬度和抗化学侵蚀能力,增强色剂的稳定性。

绝大部分釉都具有颜色,即便是白釉和透明釉也会多少有一点颜色,如:淡青色、牙白色等。

真正无色透明的纯玻璃釉在古陶瓷中是不存在的。

釉的颜色是由其中所含色剂决定的。

熔剂,又叫助熔剂。

俗话说:“无灰不成釉”,最原始的釉就是用草木灰做熔剂的,其中含有大量钾、钠、钙、磷等化学元素,它们都可以起到降低瓷土中石英熔点的作用。

辅料,虽然在某些釉料中只起到辅助作用,但也不可小视,它会给人带来意想不到的艺术效果。

人们通常根据釉料的原料组成、制作方法、烧成温度以及外观特征进行不同的分类:根据配料成分不同,可分为灰釉、石灰釉、长石釉、铅-硼釉等;根据制作方法的不同,可分为生料釉、熔块釉、挥发釉;根据外观特征不同,可分为透明釉、乳浊釉、颜色釉、结晶釉、纹片釉、无光釉等;根据烧成温度,可分为高温釉和低温釉。

上述四种分类方法,都不能明确反映中国古瓷制釉历史的发展脉络,也不能充分表述当代古陶瓷釉质鉴定的基本思路。