“三曹”风骨 诗歌 课件(共22张PPT)

- 格式:pptx

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:22

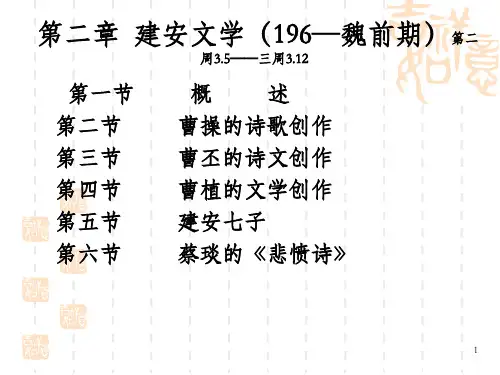

三曹与建安风骨(曹丕、曹植篇)一、曹丕的诗歌成就曹丕(187一226),字子桓,是曹操的次子,曹操在世时先后任五官中郎将、副丞相,被立为魏太子,曹操去世后于220年代汉自立,是为魏文帝,在位六年。

曹丕生活的环境相对安定,交往的对象也主要是文学之士,留守邺城时与曹植、建安七子(不含孔融)、吴质等朝夕游宴,形成邺下文人集团。

他“好文学,以著述为务”(《三国志·魏书·文帝纪》)。

今存诗四十馀首,乐府、古诗约各居其半。

曹丕诗的题材相对狭窄,这与其生活经历和个人气度是分不开的,但他在诗歌体裁上却有多方面的尝试,四言、五言、六言、七言及杂言无所不有,而尤以五言、七言成就最高、影响最大。

曹丕诗歌的题材大致可分三类:一为军事征伐之作,如写军旅之壮,《黎阳作》云:“千骑随风靡,万骑正龙骧。

金鼓震上下,干戚纷纵横。

”《至广陵于马上作》言:“观兵临江水,水流何汤汤。

戈矛成山林,玄甲耀日光。

”皆颇具声威,有追步曹操的志意,只是笔力嫌弱,难以振起全诗。

第二类是述游宴之作,如《芙蓉池作》《于玄武陂作》等,反映了他与邺下文人游山玩水的雅致生活,清丽华美,深合其“诗赋欲丽”(《典论·论文》)的主张。

第三类是代言游子思妇之情的作品,也是他写得最好的,如《于清河见挽船士新婚与妻别》写新婚之别的痛楚,哀婉动人,又如《杂诗》其二:西北有浮云,亭亭如车盖。

惜哉时不遇,适与飘风会。

吹我东南行,行行至吴会。

吴会非我乡,安得久留滞。

弃置勿复陈,客子常畏人。

这首诗不像上述模山范水的华丽之作,运语淳厚古朴,深得汉乐府及汉人古诗真谛,尤其中间几句,重言反复,与诗歌要表达的游子客居畏人而无法排解的思乡之情十分吻合。

锺嵘《诗品》说曹丕诗“惟‘西北有浮云’十馀首,殊美赡可,始见其工”,是有独到的眼光的。

其写思妇的诗可以《燕歌行》其一为代表:秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。

念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,君何淹留寄他方?贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。

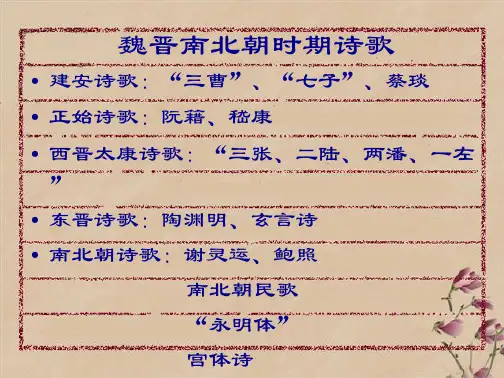

建安风骨|三曹诗基本信息建安为汉献帝年号(196-220),以曹操三父子为代表的创作反映了社会的动乱和民生的疾苦的同时,又表现了统一天下的理想和壮志,有着鲜明的时代特色。

政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩、这些特点构成了" 建安风骨 "(也叫"汉魏风骨")这一时代风格。

魏国统治者曹氏父子都爱好和奖励文学,招揽文士,在他们周围聚集了众多作家。

他们直接继承汉乐府民歌的现实主义传统,掀起一个诗歌高潮。

①含义风骨一词最早大量应用于魏、晋、南朝的人物评论,大体上"风"偏重指精神气质,"骨"偏重于指骨骼形态,二者密不可分,合二为一为风骨。

后引用到书画理论和文学评论之中。

至于文学评论,当以南北朝刘勰的《文心雕龙·风骨》最为精到:"怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。

故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。

结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风生焉。

"意思是端直的言辞结合骏爽的意气,形成格调劲健和艺术感染力强的"风骨"。

风风,就是文章的生命力,是一种内在的、能感染人的精神力量,有了风,文章才能鲜明而生动,当然,"风"始终比较虚化,它与作品的内容和情感有关,但并非指内容和情感自身。

骨骨是指文章的表现力,也就是说文章应该表现的刚健有力,"骨"是一个比较实的概念,直接体现在语言的运用上;语言准确、简练、明晰,文章就能表现得有力。

风骨这一概念很强调完整性,它们可以从不同的侧面去理解,但是不能分成两个概念来看。

②由来汉献帝最后的年号为"建安"(公元196年~220年),文学史上的建安时期,是指建安至魏初的一段时间。

这一时代的作家,逐步摆脱了儒家思想的束缚,注重作品本身的抒情性,加上当时处于战乱动荡的年代,思想感情常常表现得更为慷慨激昂,他们创作了一大批文学巨著,形成了文学作品内容充实、感情丰富的特点,即人们常说的"建安风骨"。