《微生物鉴定指导原则》解读

- 格式:pdf

- 大小:2.88 MB

- 文档页数:34

中国药典2015年版性项下的有关内容对准确度进行评价。

2.精密度微生物定量检验的精密度是指在检验范围内,对同一个均匀的样品多次重复取样测定,其检验结果的一致程度,通常采用标准偏差或相对标准偏差来表示,也可以采用其他适宜的方式。

精密度验证的方法是:制备试验菌的菌悬液,齒悬液的浓度应选择为能够准确读数的最高浓度,然后系列稀释至较低浓度(如小于l O cfu/m l)。

每个试验菌选择其中至少5个浓度的菌悬液进行检验。

每一个浓度至少应进行10次重复检验,以便能够采用统计分析方法得到标准偏差或相对标准偏差。

一般情况下,可以接受的相对标准偏差(R S D)应不大于35%。

不考虑特殊的检验结果,替代方法的相对标准偏差(R S D)应不大于药典方法。

例如,药典菌落计数平皿法其可接受的相对标准偏差(R S D)与含菌浓度的关系见表2。

表2不同含蔺浓度下预期的相对标准偏差cfu/皿预期RSD<10<35%10 〜30<25%30 〜300<15%3.专属性微生物定量检验的专属性是指通过检测适宜的试验菌,以证明检验方法与其设定目的相适应的能力。

例如,菌落计数平皿法其设定目的在于检出一定数量的微生物,则其专属性验证应证明当样品中存在一定数量的试验菌时,通过平皿法检验,能够检出试验菌,而样品的存在不会对结果造成影响。

专属性验证时,应能够设计出可能使替代方法出现假阳性的实验模型来挑战替代方法,从而确认替代方法的适用性。

当替代方法不依赖微生物生长出菌落或出现混浊就可以定量时(如不需要增菌或在1〜50cfu范围内就可直接测定菌数的定量方法),以上验证方式就显得更为重要。

4.定量限微生物定量检验的定量限是指样品中能被准确定量测定的微生物最低数量。

由于无法得到含有已知微生物数量的实验样品,因此,在定量限验证时,应选择在检验范围内至少5个菌浓度,每个浓度重复取样测定不少于5次,替代方法的定量限不得大于药典方法。

非无菌药品微生物限度检查指导原则微生物限度检查是药品质量控制中的重要环节,尤其对于非无菌药品而言更为重要。

本文将对非无菌药品微生物限度检查的指导原则进行详细介绍,旨在提高药品的质量安全性。

一、检验项目及标准非无菌药品微生物限度检查的主要检验项目包括总生菌数、大肠菌群、霉菌和酵母菌等。

每一项检验项目都有相应的标准来衡量合格与否。

以下是常用的标准:1. 总生菌数:根据药典要求,大部分非无菌药品每克不得超过1000 CFU(菌落形成单位)。

2. 大肠菌群:大肠菌群是肠道中的常见菌种,其存在可能暗示有肠源性污染。

检验结果一般要求不得检出大肠菌群。

3. 霉菌和酵母菌:霉菌和酵母菌是环境中广泛存在的微生物,在非无菌药品中的存在可能引发变质,甚至导致严重的药品质量问题。

一般情况下,每克药品中不得检出霉菌和酵母菌。

二、样品的选择和采集在进行微生物限度检查前,需选择合适的样品,并采取正确的样品采集方式。

以下是一些常用的样品选择和采集方法:1. 样品选择:根据药品的特性,选择代表性的样品进行检测。

选取多个批次的不同规格的样品进行检验更有利于全面评估该药品的微生物污染水平。

2. 样品采集:在采集样品前,先进行适当的表面消毒,以避免外源性污染。

采集时应遵循严格的无菌操作,确保样品的真实性和可靠性。

常用的样品采集方法包括划线法、切割法、稀释法等。

三、检验方法和操作流程微生物限度检查需要使用一系列严格的操作流程和检验方法,以保证结果的准确性和可比性。

以下是一般的操作流程:1. 样品预处理:根据药品的特性,选择适当的预处理方法,如溶解、稀释、震荡等,以提高微生物的检出率。

2. 培养基选择:根据不同的菌种需求,选择适宜的培养基进行菌落的培养。

常用的培养基有营养琼脂平板、大肠埃希菌选择平板、马铃薯葡萄糖琼脂平板等。

3. 培养条件:根据菌种的生长特性和检验项目的要求,设定适当的温度、时间和培养条件,以促进菌落的生长。

4. 菌落计数:通过目视或自动计数法,对培养基上的菌落进行计数。

药品微生物检验替代方法验证指导原则本指导原则是为所采用的试验方法能否替代药典规定的方法用于药品微生物的检验提供指导。

随着微生物学的迅速发展,制药领域不断引入了一些新的微生物检验技术,大体可分为三类:(1)基于微生物生长信息的检验技术,如生物发光技术、电化学技术、比浊法等;(2)直接测定被测介质中活微生物的检验技术,如固相细胞技术法、流式细胞计数法等;(3)基于微生物细胞所含有特定组成成分的分析技术,如脂肪酸测定技术、核酸扩增技术、基因指纹分析技术等。

这些方法与传统检查方法比较,或简便快速,或具有实时或近实时监控的潜力,使生产早期采取纠正措施及监控和指导优良生产成为可能,同时新技术的使用也促进了生产成本降低及检验水平的提高。

在控制药品微生物质量中,微生物实验室出于各种原因如成本、生产量、快速简便及提高药品质量等需要而采用非药典规定的检验方法(即替代方法)时,应进行替代方法的验证,确认其应用效果优于或等同于药典的方法。

微生物检验的类型及验证参数药品微生物检验方法主要分两种类型:定性试验和定量试验。

定性试验就是测定样品中是否存在活的微生物,如无菌检查及控制菌检査。

定量试验就是测定样品中存在的微生物数量,如菌落计数试验。

由于生物试验的特殊性,如微生物检验方法中的抽样误差、稀释误差、操作误差、培养误差和计数误差都会对检验结果造成影响,因此,药品质量标准分析方法验证指导原则(附录XIX A)不完全适宜于微生物替代方法的验证。

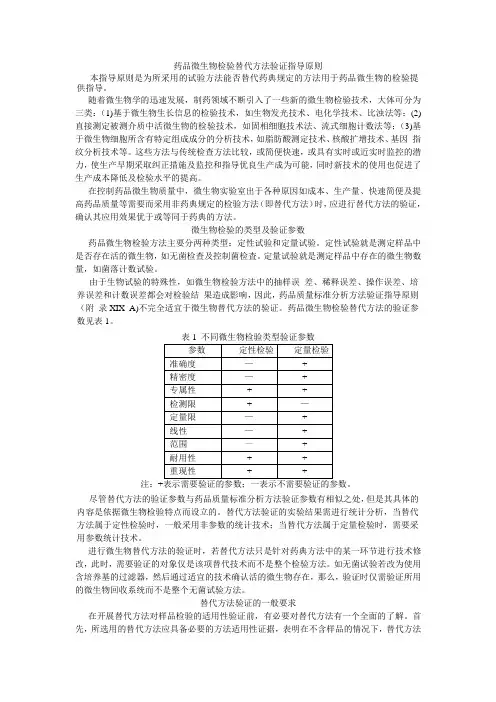

药品微生物检验替代方法的验证参数见表1。

表1 不同微生物检验类型验证参数注:尽管替代方法的验证参数与药品质量标准分析方法验证参数有相似之处,但是其具体的内容是依据微生物检验特点而设立的。

替代方法验证的实验结果需进行统计分析,当替代方法属于定性检验时,一般采用非参数的统计技术;当替代方法属于定量检验时,需要采用参数统计技术。

进行微生物替代方法的验证时,若替代方法只是针对药典方法中的某一环节进行技术修改,此时,需要验证的对象仅是该项替代技术而不是整个检验方法。

9204 微生物鉴定指导原则本指导原则为非无菌产品微生物限度控制菌检查中疑似菌的鉴定,以及药物原料、辅料、制药用水、中间体、终产品和环境中检出微生物的鉴定提供指导。

当微生物的鉴定结果有争议时,以《伯杰氏系统细菌学手册》 (《Bergey,s Manual of Systematic Bacteriology》)现行版的鉴定结果为准。

微生物鉴定是指借助现有的分类系统,通过对未知微生物的特征测定,对其进行细菌、酵母菌和霉菌大类的区分,或属、种及菌株水平确定的过程,它是药品微生物检验中的重要环节,药典附录相应章节中对检出微生物的鉴定做了明确规定,如“非无菌产品的微生物检查:控制菌检查” (通则1106)中选择培养基或指示培养基上发现的疑似菌落需进行鉴定; 对“无菌检查法”(通则1101)的阳性实验结果中分离的微生物进行鉴定,以判定试验是否重试;药品洁净实验室微生物监测和控制指导原则(通则9203)中建议对洁净室和其他受控环境分离到的微生物进行鉴定,以掌握环境微生物污染情况,有助于污染调查。

此外,在药品生产中,有时亦需对药物原料、辅料、制药用水、生产环境、中间产物和终产品中检出的微生物进行适当水平的鉴定。

微生物鉴定需达到的水平视情况而定,包括种、属鉴定和菌株分型。

大多数非无菌药品生产过程和部分无菌生产环境的风险评估中,对所检出微生物的常规特征包括菌落形态学、细胞形态学(杆状、球状、细胞群、孢子形成模式等)、革兰染色或其它染色法、及某些能够给出鉴定结论的关键生化反应(如氧化酶、过氧化氢酶和凝固酶反应)进行分析,一般即可满足需要;非无菌药品产品的控制菌检查应达到种的水平;无菌试验结果阳性和无菌生产模拟工艺(如培养基灌装)失败时,对检出的微生物鉴定一般需达到菌株水平。

一、微生物的鉴定程序微生物鉴定的基本程序包括分离纯化和鉴定,鉴定时,一般先将待检菌进行初步的分类。

鉴定的方法有表型微生物鉴定和基因型微生物鉴定,根据所需达到的鉴定水平选择鉴定方法。

药品微生物实验室规范指导原则药品微生物实验室规范指导原则用于指导药品微生物检验实验室的质量控制。

药品微生物的检验结果受很多因素的影响,如样品中微生物可能分布不均匀、微生物检验方法的误差较大等。

因此,在药品微生物检验中,为保证检验结果的可靠性,必须使用经验证的检测方法并严格按照药品微生物实验室规范要求进行试验。

药品微生物实验室规范包括以下几个方面:人员、培养基、菌种、实验室的布局和运行、设备、文件、实验记录、结果的判断等。

人员从事药品微生物试验工作的人员应具备微生物学或相近专业知识的教育背景。

实验人员应依据所在岗位和职责接受相应的培训,在确认他们可以承担某一试验前,他们不能独立从事该项微生物试验。

应保证所有人员在上岗前接受胜任工作所必需的设备操作、微生物检验技术和实验室生物安全等方面的培训,经考核合格后方可上岗,同时,实验室应制定所有级别实验人员的继续教育计划。

检验人员必须熟悉相关检测方法、程序、检测目的和结果评价。

微生物实验室的管理者其专业技能和经验水平应与他们的职责范围相符。

如:管理技能、实验室安全、试验安排、预算、实验研究、实验结果的评估和数据偏差的调查、技术报告书写等。

实验室应通过参加内部质量控制、能力验证或使用标准菌株等方法客观评估检验人员的能力,必要时对其进行再培训并重新评估。

当使用一种非经常使用的方法或技术时,有必要在检测前确认微生物检测人员的操作技能。

所有人员的培训、考核内容和结果均应记录归档。

培养基培养基是微生物试验的基础,直接影响微生物试验结果。

适宜的培养基制备方法、贮藏条件和质量控制试验是提供优质培养基的保证。

1.培养基的制备培养基可按处方配制,也可使用按处方生产的符合规定的脱水培养基。

在制备培养基时,应选择质量符合要求的脱水培养基或单独配方组分进行配制。

脱水培养基应附有处方和使用说明,配制时应按使用说明上的要求操作以确保培养基的质量符合要求,不得使用结块或颜色发生改变的脱水培养基。

附件2微生物全基因组测序技术指导原则起草说明一、制订的目的意义药品“全生命周期”质量控制的理念要求企业对药物原料、辅料、中间产品、终产品、制药用水、环境等中检测到的微生物进行鉴定和溯源分析。

《中国药典》2020年版以一代核酸测序技术(双脱氧链终止法,Sanger法)为基础,构建了药典分子生物学检测技术标准体系,其中通则1021对于细菌的鉴定可满足药典规定,能够实现大部分常见微生物的种属水平鉴定,但受限于特征核酸序列片段有限的分辨力无法实现近缘微生物鉴定以及分型溯源,仍需建立分辨力更高、覆盖范围更广的药品污染微生物鉴定溯源方法,完善药品污染微生物质量控制标准体系。

全基因组核酸测序可以获取最丰富、最全面的菌株遗传信息,在药品领域微生物近缘种属的精准鉴定、溯源调查分析和风险评估中展现出巨大优势,并且第二代、第三代高通量核酸测序技术逐渐发展成熟,已应用于检验检测、基础科学、临床诊断等各个领域,相关标准(GB/T30989-2014)和规范性文件已颁布实施。

因此,国家药典委员会微生物专业委员组织起草了《微生物全基因组测序技术指导原则》,旨在规范微生物全基因组核酸测序的方法流程和技术指标,确保测序结果的准确性。

二、起草过程《微生物全基因组测序技术指导原则》是在2018年国家药典会课题“微生物全基因组核酸测序技术用于药品质量控制指导原则的建立”(2018Y008)的支持下,由上海市食品药品检验研究院牵头,中国食品药品检定研究院、天津市药品检定研究院、辽宁省药品检验检测院、浙江现代生物技术发展中心、中国工业微生物菌种保藏中心等共同参与起草拟订的。

课题组通过广泛的文献标准规范调研分析、仪器运行参数试验验证,并邀请行业知名专家学者、仪器试剂生产厂家等多次研讨交流,拟定了全基因组核酸测序技术指导原则(草案)。

此外,为保证全基因核酸测序结果的准确性和相关参数设置的科学合理,课题组分别开展了全基因组核酸测序技术在药品微生物精准鉴定、污染微生物溯源调查及风险评估等领域的应用研究,探讨了拟订指导原则的实际应用场景和指导意义,并选择代表性试验菌株在不同类型的主流高通量测序平台开展鉴定、溯源分析研究,为药典标准中实验室要求、技术原理、主要技术指标、方法验证与应用等内容的制订提供实践和数据支撑。

微生物实验室菌型鉴定法规或指南微生物实验室菌型鉴定是微生物学研究中至关重要的一环,为了确保实验室工作的准确性和可靠性,需要遵循一系列的法规和指南。

本文将从法规和指南的重要性、相关法规和指南的概述、鉴定方法的具体步骤以及质量控制等方面进行介绍。

一、法规和指南的重要性微生物实验室菌型鉴定法规和指南的制定,是为了确保微生物实验室工作的规范化、标准化和可控性,在实验过程中提高数据的可靠性和准确性。

通过遵守相关法规和指南,可以提高实验室的工作效率和质量,保障科学研究的进展和应用的可行性。

二、相关法规和指南的概述在微生物实验室菌型鉴定方面,国际上较为常用的法规和指南包括《美国药典》(USP)、《欧洲药典》(EP)、《中国药典》(CP)等。

这些法规和指南包括了实验室的组织管理、标本的采集、保存和运输、试剂和仪器的选择和使用、鉴定方法的具体步骤以及结果分析和报告等方面的要求和规定,对实验室的工作提供了非常重要的指导。

三、鉴定方法的具体步骤微生物实验室菌型鉴定的具体步骤包括了样本的准备、培养、鉴定和结果确认等几个关键环节。

首先是样本的准备,需要根据标本的来源和特点选择合适的采样方法,并对采集的标本进行适当的处理和保存。

其次是培养,通过不同的培养基和条件,促使菌株在实验室中迅速增殖,以便进行鉴定。

然后是鉴定,通过生理生化试验、分子生物学方法和形态学观察等手段,对培养出的菌株进行鉴定和分类。

最后是结果确认,通过对鉴定结果的分析和验证,确认菌型的种属和特性。

四、质量控制在微生物实验室菌型鉴定中,质量控制是非常重要的一环。

质量控制包括实验室内部的质量管理和外部的质量评价,通过标准化的操作流程和规范化的管理机制,确保实验室工作的准确性和可靠性。

同时,实验室需要参与外部的质量评价活动,接受第三方的审核和检验,提高实验室工作的透明度和公信力。

综上所述,微生物实验室菌型鉴定法规和指南的制定和执行,对于实验室工作的规范化和标准化具有重要的意义。

9653 药包材微生物检测指导原则

1. 检测方法选择:选择合适的微生物检测方法,如常规菌落计数、膜过滤法、快速培养法、分子生物学方法等。

根据样品特点和检

测目的选择适当的方法。

2. 样品处理:对于固体药包材,首先要进行样品处理,如切割、粉碎等,以获得代表性样品。

3. 样品预处理:对于液体药包材,可根据需要进行预处理,如

稀释、搅拌、过滤等,以提高检测灵敏度和准确性。

4. 菌落计数方法:采用菌落计数方法时,要选择适当的培养基

和培养条件,使得目标微生物能够生长并形成可数的菌落。

5. 快速培养法:根据需要,可以使用快速培养法,如生物化学

方法、光学方法、色谱法等,以快速获得结果。

6. 分子生物学方法:如PCR、荧光定量PCR等,可用于特定微生物的快速检测和鉴定。

7. 防止污染:在检测过程中要注意防止样品的污染,采取适当

的操作措施,如消毒、灭菌、无菌操作等。

8. 质控要求:必须建立质量控制体系,包括合理设置对照菌株、使用质控品、定期校准仪器设备等,确保检测结果的准确性和可靠性。

9. 结果解读:根据药品相关标准和规定,对检测结果进行解读

和判定,判断药包材是否符合要求。

10. 报告编写:编写详细完整的检测报告,包括样品信息、检测

方法、结果解读等内容,以便于药品生产或监管部门参考。

〈1113〉微生物鉴定、鉴别及菌株分型指导原则前言药品原辅料,生产用水,生产环境,中间体以及终端产品等微生物检测时,需要对其特性进行确定。

需采用适当的鉴定及菌株分型(见章节末端表格)。

常规微生物特性确定包括菌落形态、细胞形态(杆菌、球菌、细胞排列方式、产胞结构),革兰氏染色或者其他染色方法,和特征生化反应(氧化酶,过氧化氢酶,凝固酶反应)。

在非无菌药品生产过程和一些无菌制剂的生产环境中,微生物鉴定到这个水平足以达到风险评估的目的。

有时,需要更精确的方法鉴定微生物到属或种水平。

另外,有些适宜的方法可以进行株水平鉴定,这有助于调查和确定微生物菌株的来源。

当某种微生物高频次出现或者超出产品使用限量时,鉴定该菌种是必须的。

另外,微生物鉴定有助于无菌过程控制,当无菌试验出现阳性反应时,需要评估可能的污染来源,如培养基倾注等环节。

微生物鉴定体系基于不同的分析方法,有时,鉴定结果受方法和数据库的限制。

微生物鉴定是通过与既定的标准或参考菌株(如模式菌株)比较,根据匹配特性(基因型和/或表型)确定其种属。

如果某种微生物在数据库中不存在,则得不到鉴定结论,制造商应根据应用需要不断扩充其数据库。

研究者应当考虑哪种鉴定系统数据库符合其需求。

根据需要鉴定的水平(属、种、株),研究者有时需要选择合适的方法进行常规微生物鉴定试验。

关于微生物鉴定试验,见USP 62章节“无菌产品的微生物检验”,该章提到通过微生物在选择培养基或者特征培养基上的形态特征鉴定微生物。

同样, USP 71章“无菌检验”提到,已经分离并鉴定的菌株,因为试验材料或者技术方法的原因不能再生长,判定试验无效。

USP 1116章“洁净室和其他受控环境的微生物评价”推荐分离微生物鉴定要达到一定比率以支持环境监测项目的需要。

菌株的分离与纯化菌种鉴定第一步是分离得到单个纯培养菌落。

一般采用平板划线法,通过四分之一区划线的方法,在适宜的固体培养基上划线,得到单个菌落。

9204 微生物鉴定指导原则本指导原则为非无菌产品微生物限度控制菌检查中疑似菌的鉴定,以及药物原料、辅料、制药用水、中间体、终产品和环境中检出微生物的鉴定提供指导。

当微生物的鉴定结果有争议时,以《伯杰氏系统细菌学手册》(《Bergey,s Manual of Systematic Bacteriology》)现行版的鉴定结果为准。

微生物鉴定是指借助现有的分类系统,通过对未知微生物的特征测定,对其进行细菌、酵母菌和霉菌大类的区分,或属、种及菌株水平确定的过程,它是药品微生物检验中的重要环节,药典通则相应章节中对检出微生物的鉴定做了明确规定,如“非无菌药品的微生物检查:控制菌检查”(通则1106)中选择培养基或指示培养基上发现的疑似菌落需进行鉴定; 对“无菌检查法”(通则1101)的阳性实验结果中分离的微生物进行鉴定,以判定试验是否重试;药品洁净实验室微生物监测和控制指导原则(通则9203)中建议对洁净室和其他受控环境分离到的微生物进行鉴定,以掌握环境微生物污染情况,有助于污染调查。

此外,在药品生产中,有时亦需对药物原料、辅料、制药用水、生产环境、中间产物和终产品中检出的微生物进行适当水平的鉴定。

微生物鉴定需达到的水平视情况而定,包括种、属鉴定和菌株分型。

大多数非无菌药品生产过程和部分无菌生产环境的风险评估中,对所检出微生物的常规特征包括菌落形态学、细胞形态学(杆状、球状、细胞群、孢子形成模式等)、革兰染色或其它染色法、及某些能够给出鉴定结论的关键生化反应(如氧化酶、过氧化氢酶和凝固酶反应)进行分析,一般即可满足需要;非无菌产品的控制菌检查一般应达到种属的水平;无菌试验结果阳性和无菌生产模拟工艺(如培养基灌装)失败时,对检出的微生物鉴定至少达到种属水平,必要时需达到菌株水平。

一、微生物的鉴定程序微生物鉴定的基本程序包括分离纯化和鉴定,鉴定时,一般先将待检菌进行初步的分类。

鉴定的方法有表型微生物鉴定和基因型微生物鉴定,根据所需达到的鉴定水平选择鉴定方法。