中医外科指导:结缔组织外痔的诊断及治疗

- 格式:doc

- 大小:0.46 KB

- 文档页数:1

中医执业医师考试《中医外科学》考点笔记:痔痔是直肠末端粘膜下和肛管皮肤下的直肠静脉丛发生扩大、曲张所形成的柔软静脉团,或肛缘皮肤结缔组织增生或肛管皮下静脉曲张破裂形成的隆起物。

男女老幼皆可为患。

故有“十人九痔”之说,其中以青壮年占大多数。

根据发病部位不同,痔分为内痔、外痔及混合痔。

中医对本病早有认识,古人说。

痔者峙也”,在古代,痔为突出之意,人于九窍中凡有小肉突出者,皆曰痔,不特生于肛门边,如鼻痔、眼痔、牙痔等。

但现在痔即指肛门痔。

内痔痔生于肛门齿线以上,直肠末端粘膜下的痔内静脉丛扩大、曲张形成的柔软静脉团,称为内痔。

内痔是肛门直肠疾病中最常见的病种。

与西医病名相同。

内痔好发于截石位3、7、11点,其主要临床表现有便血、痔核脱出、肛门不适感。

[病因病机]多因脏腑本虚,静脉壁薄弱,兼因久坐,负重远行,或长期便秘,或泻痢日久,或临厕久蹲努责,或饮食不节,过食辛辣肥甘之晶,导致脏腑功能失调,风燥湿热下迫,气血瘀滞不行,阻于魄门,结而不散,筋脉横解面生痔。

或因气血亏虚,摄纳无力,气虚下陷,则痔核脱出。

[诊断]内痔多发于成年人.初发常以无痛性便血为主要症状,血液与大便不相混,多在排便时滴血或射血。

出血呈间歇性,每因饮酒、过劳、便秘或腹泻时使便血复发和加重。

出血严重时可引起贫血。

肛查时见齿线上粘膜呈半球状隆起,色鲜红、暗红或灰白。

随着痔核增大,在排便时或咳嗽时可脱出肛外,若不及时回纳,可形成内痔嵌顿,并有分泌物溢出,肛门坠胀;根据病情轻重程度不同,可分为三期:1期:痔核较小,如黄豆或蚕豆大,色鲜红,质柔软,不脱出肛外,大便带血或滴血。

Ⅱ期:痔核较大.形似红枣,色暗红,大便时脱出肛外,便后能自行还纳,大便滴血较多或射血一线如箭。

Ⅲ期:痔核更大,如鸡蛋或更大,色灰白,大便时或行走时脱出肛外,不能自行还纳,一般不出血,一旦出血则呈喷射状,痔核脱出后如不尽快还纳,则易嵌顿而绞窄肿胀、糜烂坏死。

[鉴别诊断]一、直肠脱垂脱出物呈环状或螺旋状,长度2—100n或更长,表面光滑,色淡红或鲜红,无静脉曲张,一般无出血。

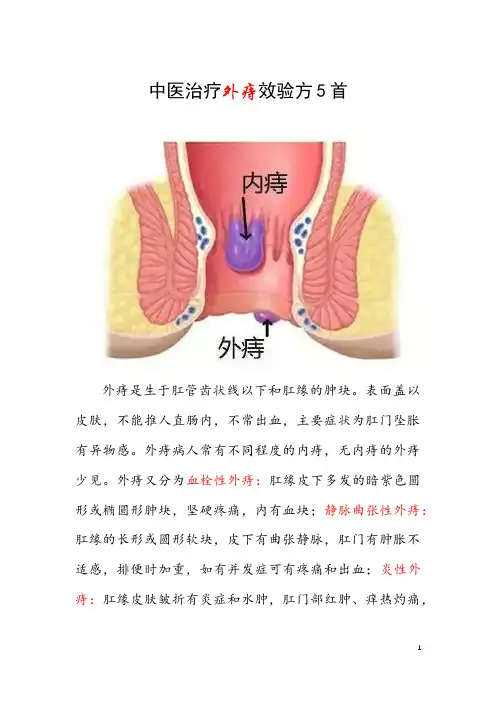

中医治疗外痔效验方5首外痔是生于肛管齿状线以下和肛缘的肿块。

表面盖以皮肤,不能推人直肠内,不常出血,主要症状为肛门坠胀有异物感。

外痔病人常有不同程度的内痔,无内痔的外痔少见。

外痔又分为血栓性外痔:肛缘皮下多发的暗紫色圆形或椭圆形肿块,坚硬疼痛,内有血块;静脉曲张性外痔:肛缘的长形或圆形软块,皮下有曲张静脉,肛门有肿胀不适感,排便时加重,如有并发症可有疼痛和出血;炎性外痔:肛缘皮肤皱折有炎症和水肿,肛门部红肿、痒热灼痛,排便时加重;结缔组织性外痔:痔块无曲张静脉,多半是结缔组织,底宽尖部长,淡红或浅黄色,突出易见,大小形状不同。

无炎症时症状轻微,有炎症时感疼痛,坐立行走均不便。

本文选介白及散、蒲参银汤等效验方共5首,供患者朋友选用。

1.白及散【处方组成】白及、莪术各200g,大黄、石膏、全蝎、冰片各10g,三棱20g。

以上诸药同碾为细粉,过100目筛,备用。

【治疗方法】嘱患者首先排空大便,清洁肛门,取侧卧位,然后根据血栓痔的大小,取适量药粉,用陈醋调成糊状,敷在患处,为避免水分蒸发过快,药的上面可盖一小块青菜叶,再加敷料。

胶布固定。

敷药时间4小时为宜,如因拉肚子可把药洗掉,再重敷1次,连敷2~3日血栓痔可全部消失。

【功效主治】消肿化瘀散结。

主治血栓外痔。

【临床运用】共观察116例,其中男98例,女18例:年龄19~56岁;病程最短3天,最长为3个月。

其中伴有混合痔者18例,伴有肛裂者9例,伴有肛瘘者4例,伴有结直肠炎者1例,孕妇2例。

结果:敷药后1~2天血栓痔痛感明显减轻,痔核明显缩小的约占本治疗组总数2/3;敷药2~3天疼痛完全解除,痔核全部消失,约占本组治疗总数的98%。

除2例孕妇敷药2天后疼痛基本消除,但由于腹压加重,痔核消失迟缓,长达半月之外,其余均获痊愈。

【经验体会】白及性涩而收,为止血良药,且可泻血热,又有消肿生肌之效,具有收敛与散热的双重作用。

配以莪术、大黄、石膏、全蝎、三棱、冰片助主药以消肿散结更为灵验。

痔(混合痔)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为混合痔,有外剥内扎术手术适应症的患者。

一、痔(混合痔)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为痔病(TCD编码:BWG000 )西医诊断:第一诊断为混合痔(ICD-10编码:I84.102)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.7-94)。

(2)西医诊断标准:参照2006年中华中医药学会肛肠病专业委员会、中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组、中国中西医结合学会结直肠肛门病专业委员会联合制定的“痔临床诊治指南”。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组痔(混合痔)诊疗方案”。

痔(混合痔)临床常见证候:风伤肠络证湿热下注证气滞血瘀证脾虚气陷证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组痔(混合痔)诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为痔(混合痔)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤14天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合痔病(TCD编码:BWG000)和混合痔(ICD-10编码:I84.102)的患者。

2.有混合痔外剥内扎术手术适应证,无手术禁忌证。

3.患者同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

4.患者同意接受手术。

5.伴有以下情况患者不进入本路径(1)肛门周围有急性脓肿。

(2)混合痔伴有痢疾或严重腹泻患者。

(3)严重心肺肝肾疾病或血液病患者。

(4)因腹腔肿瘤或门脉高压引起的混合痔。

(5)孕妇。

(6)不能配合手术的精神病患者。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次证、舌、脉特点。

注意证侯的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规+血型、尿常规、便常规+潜血。

(2)肝功能、肾功能、血脂、血糖、电解质。

痔病中医诊疗方案一、辨证施治1.阴虚火旺型:主要症状为便血,色暗,质稀,常伴有热感、干燥、小便黄赤等。

治疗原则为滋阴清热、润燥止血。

常用方剂为黄连解毒汤配合白果桑螵蛸丸。

2.气滞血瘀型:主要症状为絮状便血,色黑紫,质干结,常伴有肛门坠胀、疼痛等。

治疗原则为活血化瘀、通肠止血。

常用方剂为桃红四物汤配合玄米煮芋艾丸。

3.脾胃虚弱型:主要症状为便血色鲜红,质不稀不结,常伴有恶心、嗳气、纳差等。

治疗原则为健脾益气、消食止血。

常用方剂为香砂六君丸配合舒缓口服液。

二、饮食调理1.避免辛辣刺激食物:如辣椒、生蒜、生姜等,以免刺激直肠黏膜,引发或加重症状。

2.增加膳食纤维摄入:摄入足够的水果、蔬菜、全谷类食物等,帮助增加粪便质地,减少便秘和便血发生的机会。

3.注意饮食调理:遵循清淡、富含维生素和矿物质的饮食原则,不暴饮暴食,调整膳食结构,按照“五谷为基础,畜禽鱼肉为辅,蔬菜水果为主”的比例摄取食物。

三、中药药物治疗1.杭白菊冲洗剂:具有清热解毒、止血消肿的作用,可以用于肛门湿痒、出血等症状。

2.逍遥丸:具有活血止痛、润肠通便的作用,可以用于内痔肛门坠胀、疼痛等症状。

3.血府逐瘀汤:具有活血化瘀、消肿止痛的作用,可以用于内痔便血症状,尤其适用于气血淤滞、脾胃虚弱型。

四、中医外治法1.艾草灸法:选用艾叶,将其燃烧,然后放置在患处进行熏灸,可以活血祛湿,缓解痔疮症状。

2.熏洗法:将适量的药材如生薏芽、白物、黄连等煮熟,然后取煮汁熏洗患处,有助于消肿止痛,减轻病情。

3.中药痔疮坐浴:选用适量的药材如黄连、苍术、五倍子等,煮熟后加入坐盆中,患者坐于药水中进行浴疗,可以舒缓局部症状,促进伤口愈合。

以上仅是一种试行的中医诊疗方案,具体治疗应根据个体情况进行调整。

在接受中医治疗期间,还需注意个人卫生,保持大便通畅,避免久坐、用力排便等不利因素,有助于加速康复。

痔疮的中医辨病施治痔疮是一种常见的肛肠疾病,许多人都对其深有体会。

不仅会给患者带来明显的身体不适,还会影响日常生活和工作。

中医学认为,痔疮属于“下焦湿热”证候范畴,主要由湿浊和热气滞留在体内引起。

因此,针对痔疮的中医辨病施治,在临床实践中取得了一定的成效。

一、中医辨证施治方法1. 湿阻大肠型湿阻大肠型是指由寒湿困扰引起的肛门坠胀、灼痛、经时加重、伴有黏液血性便等症状。

中医认为,治疗这种类型的关键是祛除寒湿。

针对这一类型,可以采用诸如清化湿邪、化浊导滞等方法进行治愈。

具体方式包括服用逐水止泻之药物或通过外敷温药和口服清火助水来缓解湿气。

2. 血淤血凝型血淤血凝型是指由于长期便秘、久坐不动等原因导致肛门局部血液淤滞和络曲阻塞,进而形成痔核。

这种类型的痔疮主要表现为肛门疼痛、出血以及排便困难。

针对这一类型,可以采用活血化瘀、消肿止痛等方法进行治疗。

常用的中药有川芎、红花、大黄等,可以通过促进血液循环和调节局部免疫功能来缓解症状。

3. 脾虚气陷型脾虚气陷型是指由于脾胃虚弱,导致体内湿气滞留不散而形成的痔核。

此类型的患者主要表现为肛门沉重感、排便后持续性胀闷明显。

针对这种情况,可以采用健脾益气、化湿利水的方法进行治愈。

常用药物有山药、白术、茯苓等,可以提升脾胃功能并促进湿气的排除。

二、预防与饮食调理尽管中医施治能够帮助减轻症状,但预防痔疮的发生也至关重要。

以下是一些预防和饮食调理的方法:1. 保持良好的排便习惯:避免憋便,并保证每日规律排便。

2. 饮食上偏清淡:这包括增加膳食纤维摄入,如新鲜水果、蔬菜和全谷物等;适量的喝水,保持肛门周围皮肤的湿润;减少辛辣刺激性食物等。

3. 注意适度运动:适度运动有助于改善血液循环,缓解体内湿气滞留。

4. 保持心情愉快:长时间的紧张或焦虑情绪可能会影响消化系统功能,进而导致痔疮发生。

总结起来,在中医辨证施治方面,湿阻大肠型可以采用祛寒收湿、清火助水的方法进行治愈;血淤血凝型则需通过活血化瘀、消肿止痛等方式缓解病情;对于脾虚气陷型,则需进行健脾益气、化湿利水的治疗。

痔疮病的中西医结合治疗法在制定痔疮病的中西医结合治疗法的诊疗指南时,我们需要考虑以下几个方面:1. 疾病诊断:- 西医诊断:通过病史采集、体格检查(包括直肠指诊和肛门镜检查)以及必要的影像学检查(如超声、MRI)来确诊痔疮的类型和严重程度。

- 中医诊断:通过望闻问切等传统中医诊断方法,结合患者的体质、舌象、脉象等信息,判断痔疮的中医证型。

2. 治疗原则:- 西医治疗原则:根据痔疮的类型和严重程度,选择非手术治疗(如药物治疗、橡皮圈套扎、红外光凝固等)或手术治疗(如痔疮切除术、镜下手术等)。

- 中医治疗原则:依据中医辨证施治的原则,采用中药内服、外用或结合针灸、拔罐等方法,以调和气血、清热解毒、消肿止痛。

3. 治疗方法:- 西医治疗:- 非手术治疗:对于轻度至中度的痔疮,可以使用止痛药、抗炎药、软化大便的药物以及局部外用药膏或栓剂。

- 手术治疗:对于重度痔疮或非手术治疗无效的情况,可考虑手术治疗。

- 中医治疗:- 中药内服:根据中医证型选择相应的方剂,如湿热下注型可选用龙胆泻肝汤,血虚风燥型可选用四物汤等。

- 中药外用:使用中药煎剂坐浴或直接涂抹于患处,如使用五倍子、地榆等具有收敛止血、消炎止痛作用的中药。

- 针灸治疗:选取相应的穴位进行刺激,如长强、承山等,以调节机体的气血平衡。

- 拔罐治疗:在特定穴位进行拔罐,以促进局部血液循环和气血流通。

4. 康复与预防:- 饮食调整:建议患者增加膳食纤维的摄入,多吃水果蔬菜,避免辛辣刺激性食物,保持大便通畅。

- 生活习惯改善:避免长时间坐立,增加适当的体育活动,以促进血液循环。

- 定期复查:治疗后定期进行复查,以监测病情的变化和预防复发。

5. 患者教育:- 向患者解释痔疮的成因、病程和治疗方法,以及如何通过生活方式的调整来减少复发的风险。

6. 跨学科合作:- 鼓励中西医结合的团队合作,以发挥两种医学体系的优势,为患者提供更全面的治疗方案。

在制定诊疗指南时,应根据最新的医学研究和临床实践不断更新和完善治疗方案。

中医疗法治百病——外痔外痔外痔是指发生于齿线下,由直肠下静脉丛瘀血、扩张、屈曲或肛缘皱襞皮肤发炎、肥大、结缔组织增生或血栓瘀滞所形成的柔软静脉团或赘皮。

以异物感,肿胀,疼痛,不易出血为主要临床特征。

分为结缔组织性外痔、静脉曲张性外痔、血栓性外痔和炎性外痔。

诊断依据1、结缔组织性外痔(1)多生于肛门齿线以下,肛缘赘生皮垂,且逐渐增大,有异物感,染毒时则热肿痛。

(2)常感肛周不洁,瘙痒不适。

(3)多见于经产妇。

2、血栓性外痔(1)好发于截石位3、9点肛缘。

(2)发病前多有大便秘结,排便努责史。

(3)肿块突起,疼痛剧烈,表面光滑,色紫暗,质地较硬,压痛明显,破溃可溢血或排出血栓。

(4)多见于中青年男性。

3、静脉曲张性外痔(1)有长期下蹲用力负重,蹲厕过久,排便努责史。

(2)多无自觉症状,排便努责时,肛门有异物下坠感,肿物突起明显,便后缩小或无痕迹。

(3)肛缘可有肿物突起,呈青紫色,触之柔软有弹性,无明显压痛。

4、炎性外痔(1)有肛门皮肤损伤,感染史。

(2)肛缘肿物突起,红肿热痛明显。

鉴别要点1、结缔组织性外痔应与血栓性外痔鉴别,后者肛缘突发紫暗肿物,疼痛剧烈,质地较硬,触痛明显。

2、血栓性外痔应与炎性外痔相鉴别,后者发病急骤,肛缘肿物突起,多与内痔并存,肿物红肿热痛明显,触之疼痛加剧,质地较软。

3、静脉曲张性外痔应与血栓性外痔及结缔组织性外痔相鉴别。

a.血栓性外痔:多发生于肛缘左右两侧,突然发病,肿物紫暗,疼痛剧烈,触之质地稍硬,疼痛加剧。

b.结缔组织性外痔:肛缘赘生皮瓣,质多柔软或稍硬,多无肿痛,无出血,染毒时热肿痛。

辨证论治1、临床表现(1)结缔组织性外痔:肛缘赘生皮瓣或肿物突起,逐渐增大,按之质地较硬而光滑,多无疼痛,不出血,仅感肛门部有异物感,肛门不洁,常有少量粪便及分泌物积存,瘙痒,染毒时则热,疼痛剧烈。

视诊见肛缘皮瓣突起;触诊皮瓣柔软或较硬,无明显触痛。

染毒时热肿痛,触痛明显。

(2)血栓性外痔:肛缘肿物突起,肿胀疼痛明显,触之质地稍硬,疼痛加剧,约2到3周后血块吸收自愈,或肿块破溃溢血或排出血栓,肿消痛减而愈。

中医外科如何诊治常见的肛肠疾病肛肠疾病是一类常见的疾病,给患者带来了不少痛苦和困扰。

中医外科在诊治肛肠疾病方面有着独特的理论和方法,积累了丰富的经验。

接下来,让我们一起了解一下中医外科是如何诊治常见肛肠疾病的。

中医认为,肛肠疾病的发生与人体的整体状态密切相关。

比如,饮食不节、情志失调、劳倦过度等因素都可能导致肛肠疾病的发生。

常见的肛肠疾病包括痔疮、肛裂、肛瘘、肛周脓肿等。

痔疮是最为常见的肛肠疾病之一。

中医将痔疮分为内痔、外痔和混合痔。

对于内痔,中医外科会根据其症状的轻重采取不同的治疗方法。

如果症状较轻,可能会建议患者调整饮食结构,避免辛辣、油腻食物,保持大便通畅。

同时,会运用一些中药方剂进行内服调理,如凉血地黄汤等,以清热凉血、祛风润燥。

对于症状较重的内痔,可能会采用内痔结扎术等外治法。

外痔则多采用中药熏洗、外敷药膏等方法来消肿止痛、活血化瘀。

混合痔的治疗通常会综合内痔和外痔的治疗方法。

肛裂也是常见的肛肠疾病之一,主要表现为肛门疼痛、便血和便秘。

中医认为肛裂多由血热肠燥、阴虚津亏等导致。

在治疗上,首先会注重调理患者的大便,使其保持通畅。

会建议患者多喝水,多吃蔬菜水果,必要时服用一些润肠通便的中药。

同时,会使用中药坐浴来缓解疼痛和促进裂口愈合。

对于陈旧性肛裂,可能需要进行手术治疗。

肛瘘是肛管或直肠与肛周皮肤相通的肉芽肿性管道。

中医外科治疗肛瘘强调找准内口,清除瘘管内的腐败组织。

在手术前,会通过望闻问切等方法对患者的整体状况进行评估,制定个性化的治疗方案。

术后,会运用中药进行换药,以促进伤口愈合,防止感染。

肛周脓肿是肛管直肠周围间隙发生的急性化脓性感染。

中医外科治疗肛周脓肿注重早期消散,未成脓时采用清热解毒、消肿散结的中药内服和外敷。

一旦成脓,就需要及时切开排脓,术后同样会运用中药来促进伤口恢复。

在诊断肛肠疾病时,中医外科除了依靠症状和体征外,还会通过望诊、指诊等方法进行详细的检查。

望诊主要观察肛门周围的皮肤颜色、形态,有无红肿、溃疡等。

和增强肠道蠕动。

采用导引法,提肛运动等方法。

(二)内治法:分证论治1 •脾虚下陷型[辨证]中气下陷,脾不统血。

[立法]健脾温中,固脱止血。

[方药]补中益气汤加减党参10克白术10克陈皮10克炙草6克当归12克黄芪30克柴胡10 克升麻10克[方解]黄芪、党参健脾温中,白术、柴胡、升麻升提固脱,余药养血健脾[辨证加减](1)大便秘结,便血鲜红,舌苔黄,脉弦数属腑有实热,加大黄6克,元明粉6克(冲)。

(2)若便血鲜红,肛门下坠,舌苔黄腻为燥热兼肠中有湿,若湿重,用苍术地榆汤合板花散加减。

(3)便血量多或日久,面黄乏力,头昏神疲,少气懒言,纳少食呆,痔核脱出或不脱出,舌质胖淡,边有齿痕,苔薄白,脉弱者属血虚,加生熟地各15克,炙黄芪30克,阿胶10克(烊),或黄土汤加减。

注:痔疮便血量多须在有效止血的前提下方可服药加以巩固治疗。

2 .湿热下注型[辨证]湿热蕴聚肛门。

[立法]清热利湿,行气活血。

[方药]防风秦艽汤加减防风10克秦艽10克黄苓10克黄柏10克归尾10克金银花15克土茯苓15克陈皮10克元胡10克[方解]银花、黄苓、土茯苓清利湿热,归尾、元胡、陈皮行气活血止痛,防风、秦艽助行气消肿止痛。

[辨证加减](1)内痔脱出嵌顿,局部糜烂肿痛者属湿热下迫,加黄连10克,黄柏10克。

(2)外痔水肿为主者属湿盛,加茯苓30克,泽泻15克。

(3)局部紫暗有血栓者属血瘀,加桃仁10克,红花10克。

3 •气滞血瘀型[辨证]气血瘀阻。

[立法]行气活血、消肿止痛。

[方药]桃仁承气汤加减川芎10克桃仁10克红花10克当归15克桔梗20克枳壳15克赤勺1 0克丹参10克元胡10克[方解]当归、桃仁、红花、赤勺、丹参活血祛淤,川芎、桔梗行气,元胡止痛4.风伤肠络:[辨证]风伤肠络[立法]清热凉血祛风。

(三)外治法:1 •栓剂疗法:常用的痔疮栓有:肛泰栓、吲哚美辛栓、甲硝唑栓、马应龙痔疮栓、太宁栓等,均有消炎止痛止血之功效。

痔疮临床诊治指南中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组中华中医药学会肛肠分会中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会中华胃肠外科杂志2006年9月第9卷第5期痔概述是一种常见病、多发病;治疗方法多;易发生较严重的并发症及后遗症。

一、痔的分类内痔:是肛垫(肛管血管垫)的支持结构、血管丛及动静脉吻合支发生的病理改变和异常移位;外痔:是齿状线远侧皮下血管丛扩张、血流瘀滞、血栓形成或组织增生,根据组织的病理特点,可以分为结缔组织性、血栓性、静脉曲张性和炎性外痔;混合痔:是内痔和相应部位的外痔血管丛的相互融合。

二、痔的诊断(一)临床表现1.内痔:主要临床表现是出血与脱出,可以并发血栓、嵌顿、绞窄及排便困难。

根据内痔的症状,其严重程度分为4度。

I度:便时带血、滴血,便后出血可自行停止;无痔脱出。

II度:常有便血;排便时有痔脱出,便后可以自行还纳。

III度:可有便血;排便或久站及咳嗽、劳累、负重时有痔脱出,需用手还纳。

IV度:可有便血;痔持续脱出或还纳后易脱出。

2.外痔:主要临床表现为肛门部软组织团块,有肛门不适、潮湿瘙痒或异物感,如发生血栓及炎症可有疼痛。

3.混合痔:主要临床表现为内痔和外痔的症状,同时存在,严重时表现为环状痔脱出。

(二)检查方法1.肛门视诊:检查有无内痔脱出,肛门周围有无静脉曲张性外痔、血栓性外痔及皮赘,必要时可行蹲位检查。

观察脱出内痔的部位、大小和有无出血及痔粘膜有无充血水肿、糜烂和溃疡。

2.肛管直肠指诊:是重要的检查方法。

I、II度内痔指检时多无异常;对反复脱出的III、IV度内痔,指检时可触及齿状线上的纤维化痔组织。

肛管直肠指诊可以排除肛门直肠肿瘤和其他疾病。

3.肛门直肠镜:可以明确内痔的部位、大小、数目和内痔表面粘膜有无出血、水肿、糜烂。

4.大便隐血试验:是排除全消化道肿瘤的常用筛查手段。

5.全结肠镜检查:以便血就诊者、有消化道肿瘤家族史或本人有息肉病史者、年龄超过50岁者、大便隐血试验阳性以及缺铁性贫血的痔患者,建议行全结肠镜检查.三、痔的鉴别诊断即使有痔的存在,也应该注意与结直肠癌、肛管癌、息肉、直肠粘膜脱垂、肛周脓肿、肛瘘、肛裂、肛乳头肥大、肛门直肠的性传播疾病以及炎性肠病等疾病进行鉴别四、痔的中医辨证1.风伤肠络证:大便带血、滴血或喷射状出血,血色鲜红,大便干结,有肛门瘙痒,口干咽燥。

结缔组织性外痔病情说明指导书一、结缔组织性外痔概述结缔组织性外痔又称皮赘外痔或赘皮痔,是一种外痔,多因急、慢性炎症反应反复刺激,使肛门缘皮肤皱襞结缔组织增生、肥大所致。

常发生在肛门前后正中部的皮瓣,多伴有肛裂。

临床上常表现为肛门异物感、潮湿不洁、瘙痒、疼痛等。

经治疗,大多数患者预后良好。

英文名称:暂无资料。

其它名称:皮赘外痔、赘皮痔。

相关中医疾病:暂无资料。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:不会遗传。

发病部位:肛门。

常见症状:肛门异物感、潮湿不洁、瘙痒。

主要病因:多因炎症反复刺激,使肛门缘皮肤皱襞结缔组织增生、肥大所致。

检查项目:体格检查、肠镜和直肠镜检查。

重要提醒:本病病情较轻时可不必治疗,但若不良生活习惯持续存在,病情可加重,引起多种不适症状,影响日常生活。

临床分类:暂无资料。

二、结缔组织性外痔的发病特点三、结缔组织性外痔的病因病因总述:由于肛缘周围的急、慢性炎症反应反复刺激,组织再生修复,致使肛门缘皮肤皱襞结缔组织增生、肥大,从而导致结缔组织性外痔的发生。

基本病因:暂无资料。

危险因素:以下因素可增加本病的发生几率:1、存在排便用力、排便时间过长等不良排便行为。

2、存在长期腹泻或便秘。

3、存在不良饮食习惯,如长期油腻、辛辣刺激性饮食,膳食纤维食物摄入过少等。

4、肥胖、久坐等可能会增加本病的发生风险。

诱发因素:暂无资料。

四、结缔组织性外痔的症状症状总述:由于肛缘周围的急、慢性炎症反应反复刺激,组织再生修复,致使肛门缘皮肤皱襞结缔组织增生、肥大,从而导致结缔组织性外痔的发生。

典型症状:暂无资料。

伴随症状:暂无资料。

病情发展:暂无资料。

并发症:有时患者可能会同时存在肛裂,出现便血、肛门疼痛等症状。

五、结缔组织性外痔的检查预计检查:长期存在肛门不适、瘙痒等症状,建议及时就医诊治。

医生首先会进行体格检查,了解肛门和直肠情况,之后可能会建议行肠镜和直肠镜检查,来帮助明确诊断。

中西医结合结缔组织性外痔发表时间:2010-08-09T12:20:33.013Z 来源:《中外健康文摘》10年第21期供稿作者:王彩云(黑龙江省双城市周家镇中心卫生院150113)[导读] 又称皮赘(垂)外痔或赘皮痔,由肛缘皮肤增生或皮肤下垂而成。

中西医结合结缔组织性外痔王彩云(黑龙江省双城市周家镇中心卫生院 150113)【中图分类号】R45 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2010)21-0051-01【摘要】无明显症状时无须治疗,要保持肛门卫生,便后用温盐水洗浴,防止反复感染。

防止便秘可多吃地瓜、水果、蔬菜,必要可口服麻仁滋脾丸、通便灵。

如有炎症应局部热敷,便后、睡前用硝矾洗剂熏洗,外敷消炎软膏。

非手术治疗无效时可行手术治疗。

【关键词】结缔组织性外痔中西医结合又称皮赘(垂)外痔或赘皮痔,由肛缘皮肤增生或皮肤下垂而成。

1.病因和发病机制①常因大便干硬通过肛门;分娩过度撑大,过度牵拉肛缘皮肤,撕破肛门皱襞引起感染发炎、充血水肿,炎症消退后皱褶变大,结缔组织增生;②或因肛门不洁反复摩擦,如长时间骑马、骑车磨破肛门皱褶引起感染后结缔组织增生;③肛门直肠各种炎症如直肠炎、肛窦炎、肛裂及肛瘘的分泌物和粪便刺激使肛门皱襞肿胀和增生;④另因痔切除术、肛窦切除术等肛门手术切皮、缝合、结扎等操作不当,影响肛门淋巴液和血液回流,引起感染肿胀而后增生形成外痔(也称术后皮垂)。

这种外痔肛缘皮肤皱襞变大,有结缔组织增生,其中无曲张静脉,血管较少,管腔变小。

常是血栓性外痔机化过程中的结缔组织增生,可以说血栓炎性外痔的后果。

2.症状和体征常单发在前、后位,经产妇多在前位,底宽尖长,突出易见,呈黄色或淡红色,无痛。

偶有多发,大小形状不等,有环状的、鸡冠状的或不规则形状的皮赘,表皮皱褶增多变深,常有少量分泌物和粪便存积。

如无炎症改变,多无症状,便后手纸难以擦净而污染内裤,如有发炎则感疼痛,坐立不安,行走不便,皱褶肿大,皮肤发红,轻度渗出,有时发生湿疹而瘙痒。

肛门边缘处赘生皮瓣,逐渐增大,质地柔软,一般无疼痛,不出血,仅觉肛门有异物感,偶因染毒而肿胀,自觉疼痛,肿胀消失后,赘皮依然存在。

若发生于截石位6、12点处的外痔,常由肛裂引起,又称哨兵痔或裂痔;若发于3、7、11点处的外痔,多伴有内痔;赘皮呈环形或形如花冠状的,多见于经产妇。

一般不需治疗,当外痔染毒,肿胀发亮,坠胀疼痛者,可用熏洗法,方用苦参汤加减,或外敷消痔膏、黄连膏等。

对反复发炎或赘皮较大、影响清洁卫生者,可考虑在无炎症的情况下手术切除。