科研论文 基于冰山模型的农业推广人员素质研究

- 格式:pdf

- 大小:240.58 KB

- 文档页数:5

根底素质的要求,但它不能把表现优异者与表现平平者区别开来,这一局部也称为基准性素质。

基准性素质是容易被测量和观察的,因而也是容易被模仿的;换言之,知识和技能可以通过针对性的培训习得。

内驱力、社会动机、个性品质、自我形象、态度等属于潜藏于水下的深层局部的素质,这局部称为鉴别性素质。

它是区分绩效优异者与平平者的关键因素;职位越高,鉴别性素质的作用比例就越大。

相对于知识和技能而言,鉴别性素质不容易被观察和测量,也难于改变和评价,这局部素质很难通过后天的培训得以形成。

小启示:1、冰山模型的这两局部性质就类似于能量、能力的概念,能量是与生俱来的,而能力是后天培养的。

把能量用弹簧来比作的话,有的人可能只有几十公分,有的可能长达几公里,而且能量也有多种属性。

冰山之下的性质各有不同而且难以测量,这也就要求我们认真的把适宜的人放到适宜的位置上去,让“能量〞发挥到极致。

对于自己来讲,也要做到自知,积极寻求适合自己的方向。

23、观察力训练,努力让自己能够通过问题表象看本质。

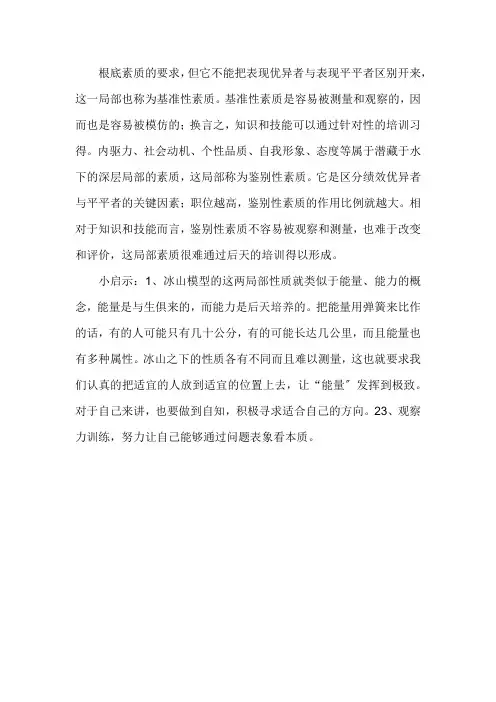

素质教育中的“冰山模型”介绍1 “冰山模型”简介:美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型:所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现方式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括:基本知识和基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括:社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

2 人的素质的六个层面:(1)知识:个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息;(2)技能:结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况;(3)社会角色:一个人基于态度和价值观的行为方式与风格;(4)自我概念:一个人的态度、价值观和自我印象;(5)特质(性格):个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应;品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态;(6)动机:在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

而第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

3 冰山模型的素质层级:考察一个人的素质或招聘人才时,不能局限于对技能和知识的考察,而应从求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

素质冰山模型对中小企业人力资源管理的启示素质冰山模型是一种人力资源管理模型,它将员工的素质分为表面素质和深层素质两个层次。

表面素质包括员工的技能、知识和经验等外在因素,而深层素质则包括员工的态度、价值观和人格特质等内在因素。

这种模型对中小企业的人力资源管理有着重要的启示。

首先,中小企业应该注重员工的深层素质。

在招聘和培训员工时,中小企业应该不仅仅关注员工的技能和经验,更要关注员工的态度和价值观。

只有拥有正确的态度和价值观的员工才能真正为企业创造价值。

因此,中小企业应该在招聘和培训员工时,注重员工的品德和人格特质,培养员工正确的价值观和工作态度。

其次,中小企业应该注重员工的表面素质。

虽然深层素质更为重要,但表面素质也是员工能否胜任工作的重要因素。

中小企业应该为员工提供必要的培训和学习机会,提高员工的技能和知识水平。

同时,中小企业应该注重员工的工作经验,为员工提供更多的实践机会,让员工在实践中不断提高自己的工作能力。

最后,中小企业应该注重员工的综合素质。

员工的综合素质包括表面素质和深层素质两个层次,是员工能否胜任工作的综合评价。

中小企业应该通过多种方式,如考核、评估等,对员工的综合素质进行评价和提高。

同时,中小企业应该为员工提供更多的发展机会,让员工在工作中不断提高自己的综合素质。

综上所述,素质冰山模型对中小企业的人力资源管理有着重要的启示。

中小企业应该注重员工的深层素质和表面素质,同时注重员工的综合素质评价和提高。

只有这样,中小企业才能拥有高素质的员工队伍,为企业的发展提供有力的支持。

胜任素质的冰山模型的应用胜任素质是指一个人在特定岗位上所需的知识、技能、能力和态度,它是一个人是否能够胜任工作的关键因素。

而冰山模型则是用来描述一个人的能力和素质的模型,它将一个人的能力和素质分为表层和深层两部分,表层是可见的、容易被观察到的,而深层则是隐藏在表层之下的、不易被察觉的。

胜任素质的冰山模型的应用,可以帮助我们更好地了解和评估一个人的能力和素质,从而更好地进行人才选拔、培养和管理。

首先,冰山模型可以帮助我们更全面地评估一个人的能力和素质。

表层的能力和素质往往是直接可见的,比如专业知识、技能技能和工作表现等,而深层的能力和素质则包括个人的价值观、情绪管理、沟通能力等,这些深层的素质往往对一个人的工作表现和职业发展有着至关重要的影响。

通过冰山模型,我们可以更全面地了解一个人的能力和素质,从而更准确地评估其在工作岗位上的胜任程度。

其次,冰山模型可以帮助我们更科学地进行人才选拔和培养。

在人才选拔过程中,我们往往只能通过面试、笔试等方式来评估一个人的能力和素质,这种评估方式往往只能观察到一个人的表层能力和素质,而深层的能力和素质往往被忽视。

而通过冰山模型,我们可以更系统地评估一个人的能力和素质,从而更科学地进行人才选拔。

在人才培养过程中,我们也可以根据冰山模型的原理,有针对性地培养一个人的深层能力和素质,从而提升其在工作岗位上的综合能力。

最后,冰山模型可以帮助我们更有效地进行人才管理。

在人才管理过程中,我们往往需要考虑一个人的表层和深层能力和素质,比如在岗位分配、绩效考核、职业发展等方面。

通过冰山模型,我们可以更全面地了解一个人的能力和素质,从而更科学地进行人才管理,使每个人都能够发挥出最大的潜力,为组织的发展做出更大的贡献。

总之,胜任素质的冰山模型的应用可以帮助我们更全面、科学、有效地评估、选拔、培养和管理人才,从而提升组织的整体竞争力和持续发展能力。

希望越来越多的组织能够重视和应用这一模型,从而更好地发挥人才的作用,实现组织和个人的共同发展。

论人力资源开发与管理中的“冰山模型”作者:贺文琴来源:《管理观察》2016年第14期摘要:冰山模型是心理学和社会学范畴内用来描述个体素质表现的模型,其特点是把个体素质分为显性(冰山以上)和隐性(冰山以下)的两种。

本文力图从概念、理论和实证的角度说明传统的冰山模型并不完整,完整的冰山模型应包含有承载冰山的―海水‖,该―海水‖被定义为人员个体周围的小环境。

论文的核心在于提出完整冰山模型的表述和作用,指出―小环境‖起大作用,它能使原本属于个体隐性的素质成为显性,使得本不易表现和测量的部分变为可表现和测量。

关键词:人力资源开发与管理冰山模型Discussion on the Iceberg Model in the Development and Management of Human Resource – An Analysis Based on Actual Example of College Staff T rainingHe Wenqin(Faculty of Architecture, Southeast University, Nanjing, jiangsu, 210018)Abstract:A model to describe an individual’s performance quality in the fields of Psychology and Sociology,Iceberg Model divides an individual’s quality into explicitness (above the sea)and implicitness (under the sea). The essay is striving to argue that the traditional Iceberg Model is not complete. A complete Iceberg Model should also account for the ―sea‖ that carries the iceberg. The ―sea‖ is defined as the microenvironment surrounding the individual. The core of the essay is the definition and application of a complete Iceberg Model,pointing out that the ―microenvironment‖ has a significant impact to make the implicit and unmeasurable qualities of the individual become explicit and measurableKey words: Human Resources Development and Management Iceberg Model美国哈佛大学心理学家McClelland,1973年在《美国心理学家》杂志上发表题为《测量胜任特征而非智力》的文章,创立胜任力理论,并得到管理领域专家、学者的广泛关注。

45㊀㊀[收稿日期]2018-05-14[基金项目]教育部人文社会科学项目 农业人力资本投资供给侧改革影响因素及模式创新研究 (16XJA790005);西北农林科技大学六次产业研究院项目 基于六次产业理念的农业职业经理人培育机制研究 (Z221021605)[作者简介]薛彩霞,女,西北农林科技大学经济管理学院副教授;研究方向:农业经济管理㊂基于六次产业理念胜任素质冰山模型的农业职业经理人培育研究薛彩霞,刘超,姚顺波(西北农林科技大学,陕西杨凌712100)[摘㊀要]推进农村一二三产业融合发展,是拓宽农民增收渠道㊁构建现代农业产业体系的重要举措㊂农业职业经理人是带动农民参与产业融合的 领头雁 ,而现有的农业职业经理人培育缺乏系统性和理论指导,以致于领头雁 心有余力不足 ㊂六次产业理念是以产业融合为核心的产业发展理念,文章在阐述六次产业理念和剖析农业职业经理人的胜任素质的基础上,构建了农业职业经理人的基于六次产业理念胜任素质冰山模型,并从基于六次产业理念胜任素质冰山模型的视角分析了现行职业经理人培训的效果,探讨了农业职业经理人的培育路径㊂[关键词]农业职业经理人;六次产业理念;胜任素质;冰山模型[中图分类号]F323.6㊀[文献标识码]A㊀[文献编号]1009-1173(2018)04-0045-07㊀㊀一㊁引言2015年国务院办公厅颁布的‘关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见“(国发办[2015]93号)明确提出: 推进农村一二三产业融合发展,是拓宽农民增收渠道㊁构建现代农业产业体系的重要举措 ,而一二三产业融合是一个集信息㊁技术㊁管理和资本于一体的农业新模式[1],其对理念㊁技术㊁思维的要求已经超越了传统农户的想象[2],必须通过熟悉农业㊁懂经营㊁善管理的农业职业经理人把生产相对分散㊁规模较小的农户有效组织起来,才能使农户参与一二三产业的融合[1]㊂以家庭农场㊁农民专业合作社为代表的新型农业经营主体是小农户规模化㊁组织化和社会化的载体[3],在推进农村产业融合发展中起着引领作用[4]㊂农业职业经理人作为新型农业经营主体的组织者和领导者,是带动农民参与产业融合的 领头雁 [5]㊂自黑龙江和安徽拉开农业职业经理人培育的帷幕开始,已有10多年的历史,但仍面临农业职业经理人素质有待提高㊁缺乏必要培训㊁培训效果有限等问题[6],以至于领头雁 心有余而力不足 ,无法满足新型农业经营主体的需求[7]㊂现有文献关于农业职业经理人培育的研究主要集中在以下两方面:一是从宏观视角研究农业职业经理人的管理㊁培训及其发展对策[6,8-10];二是以案例形式介绍农业职业经理人的培育经验[11-12],如四川崇州模式㊁安徽南陵模式㊁陕西安康模式㊁河南夏邑模式等㊂农业职业经理人作为带动农民参与产业融合的 领头雁 [5],其职业素质的高低直接关系到农村一二三产业的融合发展以及农民增收,而现有文献关于农业职业经理人培育的策略较为宽泛㊁零散,缺乏系统性和理论指导,六次产业理念是以 一二三产融合为核心 的产业发展理念[13],胜任素质冰山模型是系统表征个体胜任素质的理论模型,因此,从六次产业理念的胜任素质冰山模型视角探讨农业职业经理人的培育问题,对推进农业产业链整合㊁价值提升,农民共享产业融合发展成果具有指导意义㊂46㊀㊀㊀二㊁六次产业理念简介20世纪90年代,日本学者今村奈良臣为解决城乡二元结构,增加农民收入提出了 六次产业的概念,其目的是推动农民将其业务范围从农业生产(第一产业)向农产品加工(第二产业)㊁流通㊁服务㊁观光旅游等(第三产业)环节延伸,形成集生产㊁加工㊁销售㊁服务一体化的产业链,通过范围经济提升农业综合价值[14],因为一二三相乘或相加都等于六,所以叫 六次产业 ㊂六次产业的基础是第一产业农业,第二三产业的加工㊁销售㊁服务必须依附于第一产业,也就是说, 靠一产才能接二产和连三产 ㊂在信息化和知识化的背景下,原科技部副部长张来武在传统产业划分和六次产业化的基础上,提出了 信息产业即 互联网+ 为第四产业 文化创意产业为第五产业 第一产业向第二三产业延伸所形成的产业为第六产业 [13],形成了较为完整的六次产业理念㊂六次产业中,第四产业 互联网+ 的功能是利用信息技术和互联网平台提升农业生产㊁经营㊁管理的水平,以实现智慧农业,属于平台经济;第五产业是基于经济运行系统的创新[15],即在农产品中植入科技㊁文化等创意元素推动农产品的品牌化,以形成密集的生产者㊁消费者网络[16],属于知识密集型产业㊂因此,六次产业理念是指借助互联网+的平台和手段,赋予农产品文化创意的内涵,促进一二三产业的深度融合,以达到提升农产品附加值的目的㊂㊀㊀三㊁农业职业经理人的基于六次产业理念胜任素质冰山模型构建㊀㊀(一)农业职业经理人的职业定位农业职业经理人是伴随中国土地承包权和实际经营权相分离的新型农业经营主体而出现的[17],通常是指在新型农业经营主体中从事生产经营管理的中高层人员,他们具有一定的科学文化素质和农业生产知识㊁懂得农业经营管理,掌握现代农业生产技术,具有较高的职业素养,在为农业新型经营主体谋求经济利益的同时,自己获得佣金或红利的农业技能人才[12,18]㊂新型农业经营主体实行经理负责制,即农业职业经理人拥有较大的经营自主权[19],其工作职责包括:拟订经营管理制度㊁制定与组织实施生产经营计划与投资方案㊁聘请或解聘其他人员等,因此,农业职业经理人是农业CEO,是新型职业农民中的 白领 ㊂因为新型农业经营主体在推进产业融合中起着引领作用,所以农业职业经理人也是通过产业融合带动农民增收的 领头雁 [5]㊂(二)六次产业理念与农业职业经理人的胜任素质胜任素质是美国心理学家MoClelland1973年提出的,是指一个人在工作上产生杰出绩效的基本特质,是影响员工工作绩效甚至组织绩效的关键因素[20]㊂本文将农业职业经理人的胜任素质界定为在新型农业经营主体中从事经营管理工作的职业经理人胜任其岗位应具备的知识㊁技术㊁能力以及能够创造高绩效的心智模式和价值观㊂农业职业经理人通常服务于农业专业合作社㊁农业企业㊁家庭农场等新型农业经营主体,因此,新型农业经营主体的特质决定了农业职业经理人的胜任素质㊂新型农业经营主体通常具有较大的经营规模[21],其目标是实现利润最大化,如果以传统的农业生产为主营业务,必然会受到农业投入 成本地板 和农产品 价格天花板 的双重挤压[22],因而,新型农业经营主体不能单纯地进行农业生产,必须以农业生产为基础创新农业经营模式㊂一般来说,拓展农业功能和延伸产业链是农业经营模式创新的两种方式,农业功能由单纯的农业生产拓展至农业体验㊁观光㊁休闲等领域,产业链由第一产业的农业生产延伸至第二三产业的农产品加工㊁服务,都属于一二三产业融合的范畴,而产业融合要取得较好的效益,必须植入 特色元素 ,即进行文化创意,因此,农业职业经理人不仅需要具有产业融合的思维与能力,而且需要具有文化创意的思维与能力㊂规模化㊁集约化㊁市场化是新型农业经营主体生产经营的典型特质,规模化意味着较大的土地经营规模,集约化意味着应用新的生产技术,投入较多的生产资料和劳动,市场化意味着其生产经营必须紧盯市场,迎合消费者的需求,因此,新型农业经营主体的生产经营活动不仅要执行农产品质量安全标准,培育具有独特文化内涵的农产品品牌,而且要利用 互联网+ 平台,实现生产过程的精准化㊁流通过程的扁平化㊁管理的透明化和服务的个性化,建立一个网络化㊁智能化㊁精细化的现代农业模式㊂这就要求农业职业经理人须具有互联网+思维与能力㊁文化创意思维与能力㊂新型农业经济主体的农业生产特征决定了农47㊀业职业经理人必须掌握农业及其政策法规的相关知识,主要包括农业生产知识㊁生态农业知识㊁资源保护知识以及农业政策法规㊂农业职业经理人的职业定位决定了其必须具备职业经理人的基本职业素质(如职业道德㊁敬业精神㊁服务意识㊁良好的心理素质㊁健康的体魄㊁自我学习能力等)㊁专业能力(如基本的管理技能,懂得办公自动化,熟悉互联网和信息平台的应用等)和领导者技能(如领导能力㊁激励沟通能力㊁团结合作能力㊁组织协调能力㊁危机处理能力等)㊂综上所述,六次产业理念与农业职业经理人的胜任素质之间的关系如图1所示㊂图1㊀六次产业理念与农业职业经理人胜任素质㊀㊀(三)农业职业经理人的基于六次产业理念胜任素质冰山模型素质冰山模型也是1973年美国心理学家Mc⁃Clelland提出的,他将个体素质形象地比喻为浮在水面上的一座冰山,知识和技能属于裸露的 水面以上部分 ,是对任职者基础素质的要求,属于基准性胜任素质(ThresholdCompetence),这部分素质是比较容易观察和测量的,可以通过针对性的培训和锻炼等方法加以提高,但不能区分优秀者和平庸者;角色定位㊁价值观㊁特质和动机,属于隐蔽的 水面以下的部分 ,不容易被观察到,但对人的行为起着关键作用,是区分优秀者和平庸者的关键因素,被称为鉴别性胜任素质(DifferentiatingCompetence)㊂鉴别性素质的提升需要一个长期的过程,后天培养的难度较大㊂农业职业经理人需掌握的农业及其政策法规知识,需具备的基本职业素质和专业技能属于基准性胜任素质㊂鉴别性胜任素质分为区辨类胜任素质和转化类胜任素质两类㊂区辨类胜任素质指的是任职者的态度㊁价值观和自我认知等,主要包括角色定位和价值观㊂对农业职业经理人而言,角色定位是指对自身所任职业和所服务组织的预期,价值观是指农业职业经理人对新型农业经营主体中事务是非㊁重要性㊁必要性等的价值取向,因而,产业融合思维㊁文化创意思维以及 互联网+ 思维属于农业职业经理人的区辨类胜任素质㊂转化类胜任素质主要包括特质和动机,一旦该类胜任素质得到提高,其工作绩效将得到极大提升㊂特质是指一个人持续而稳定的行为特征,动机是指一个人内在的持续的想法和偏好,对人的行为具有驱动㊁引导和决定作用㊂农业职业经理人将产业融合㊁文化创意和互联网+由想法变成现实,则需依靠其统筹资源的能力以及高效的执行力,而这属于农业职业经理人的个人特质范畴㊂根据以上分析建立的农业职业经理人的基于六次产业理念胜任素质的冰山模型如图2㊂48㊀图2㊀农业职业经理人的基于六次产业理念胜任素质冰山模型㊀㊀四、基于六次产业理念胜任素质冰山模型的农业职业经理培育效果分析㊀㊀农业职业经理人的培育应该是从其所服务的组织特性及其职业定位出发,以基于六次产业理念的胜任素质模型为目标而开展的培训,但现在的农业职业经理人培育存在以下几方面的问题:(一)以基准性胜任素质培训为主,农业职业经理人的经营管理技能提升有限中国目前的农业职业经理人大多数是村干部㊁农村能人和复员军人等,他们具有丰富的农业生产经验,熟悉农业生产和农村事务,具有与农民合作的基础,但普遍学历不高,缺乏专业管理知识,对新型农业经营主体的管理主要依靠自身经验,无法满足农业经营信息化㊁专业化㊁知识化的要求㊂从全国各地实践来看,农业职业经理人培训主要采用理论教学和实践教学相结合的方式进行,理论教学分模块讲解,包括农业政策法规,农业生产管理㊁组织管理㊁农业合作社法㊁农产品质量管理㊁财务管理等;实践教学采取的方式是到合作社㊁农业企业去参访或是学员间的相互走访参观,这些培训虽然开阔了农业职业经理人的视野,增加了相关的知识和技能,彼此交流了经营管理经验,但存在以下问题:一是培训内容针对性较差,重理论轻实践[6],培训过程形式化,对解决实际问题能力的作用有限,不足以满足农业职业经理人职业经营管理的技能需求[12]㊂二是培训师资要么是缺乏农业实践经验的 学院派 ,要么是对现代农业认识深度不够的 草根派 ,极端化的师资无法保障农业职业经理人培育的质量[23]㊂三是农业职业经理人培训多以短期为主,缺乏长效培训机制㊂(二)区辨类胜任素质培训较为缺乏,无法使农业职业经理人产生使命感高尚的职业道德和强烈的使命感是成为一名合格农业职业经理人的前提条件[6]㊂虽然已有部分培训通过观看影片‘走遍中国 农业职业经理人“以提高农业职业经理人对其职业的认同感[24],但受传统小农经济的影响,大部分农业职业经理人对其职业认知缺乏时代内涵,无法准确认识到自身作为农业CEO的社会角色,也无法理解新型农业经营主体在现代化农业建设中的主导作用,对其职业认知缺乏为农户服务㊁为农村发展起带头作用的服务意识,甚至出现有服务业于合作社的农业职业经理人在农产品的销售㊁农资物质的供给过程中侵占社员经济利益的现象㊂尽管培训改变了农业职业经理人的生产经营理念和经营方式,但对提升农业职业经理人自我角色定位的认知贡献有限;虽然已有部分培训引入了网上农业㊁农产品品牌建设等课程,并通过参访生产远程管理和监控系统㊁供产销一体化的运作模式,让农业职业经理人感受到了 互联网+ ㊁文化创意和产业融合的魅力,但由于自我定位缺乏发展意识和大局意识,无法使大部分的农业职业经理人产生通过 互联网+ ㊁文化创意和产业融合等思维发展新型农业经营主体的动力㊂(三)转化类胜任素质培育缺乏系统性,实质性成果较为零星农业职业经理人培训只有坚持 走出去 才能引进来 的策略,通过不同地域农业职业经理人举办联谊座谈会㊁参访考察等形式的培训班进行经验交流,这些对于农业职业经理人的转化类胜任素质虽然缺乏系统性提升,但也取得了一些零星的实质性成果:一是农业职业经理人培训班为49㊀学员搭建了合作创业的平台,学员间可以 集中力量办大事 ,有助于实现产业融合㊁ 互联网+ 农业的突破,如长春农业经理人培训班的9名学员以联合众筹的形式将其所服务经济组织的产业由第一产业延伸至了第三产业,实现了产销一体化的 产业融合 ,并通过 线上订单,线下配送 的模式具有 互联网+ 的初步能力[9]㊂二是通过培训农业经理人的产业融合能力得到提升,如成都市清白江区胡洪乡的农业职业经理人通过参加培训将单一的杏种植发展到了杏花观光旅游和采摘体验活动[17]㊂㊀㊀五、基于六次产业理念胜任素质冰山模型的农业职业经理培育路径探讨㊀㊀美国企业史学家钱德勒在‘看得见的手 美国企业的革命“中阐述到: 职业经理人的培训应该越来越规范化,不同企业内从事相同工作的经理人应该阅读相同的书籍,接受相同类型的训练㊂ 马克斯㊃韦伯认为,所有的职业经理人都需通过正式考试或专业性培训获得技术资格,因而职业经理人是通过 干中学 和专业性培训成长起来的且具有技术资格的专业管理人才[25]㊂农业职业经理人的培育可以从以下五方面进行:(一)建立科学的培训体系,提高农业职业经理人的基准性胜任素质农业职业经理人不一定是农业技术专家,但一定要具备农业经济组织高层管理者需具备的基本知识和技能㊂农业职业经理人培训要以知识素质为核心构建教育平台,以管理技能素质为重点建立实训基地,全面提升农业职业经理人的基准性胜任素质㊂首先在对参加培训的农业职业经理人基本专业知识和技能进行 摸底 的基础上,以 学员点餐,教师下厨 的方式确定培训内容㊂根据培训对象的需求,采取模块化教学的方式,培训内容由农业职业经理人从业所需的必修课程和选修课程(包括品牌建设㊁农产品质量管理㊁市场营销等)组成,但均需具有实践操作性强的特点㊂农业职业经理人所服务的组织特性决定了培训师资须广泛吸纳各方力量,可以依托农林院校㊁龙头企业等培训资源的优势,聘请有实战经验和丰富教学经验的教师和农技推广专家㊁示范社的理事长㊁龙头企业的经理组成培训团队㊂其次,需要建立理论与实践的双向互动机制,不仅仅是让农业职业经理人到农业科技示范基地㊁龙头企业㊁农民专业合作社示范社参访学习㊁技术交流,而且需要给他们提供实习锻炼的机会,积累实战经验,搭建农业职业经理人与参访基地的实务经验交流㊁合作㊁分享平台,提高其专业技能㊂再次,对培训考核合格者,颁发职业经理人资格证书;获得资格证书的职业经理人,将享有优先参加技术培训㊁交流的机会,享受科技扶持㊁财政专项资金的权利㊂最后,需要建立后期继续教育 跟上来 的长效机制,获得资格证书的农业职业经理人必须定期参加在岗知识更新培训㊂(二)深度剖析典型案例,提高农业职业经理人的产业融合能力根据‘新型农业经营主体发展指数调查报告(二期)“的报告,实行三产融合的新型农业经营主体已达48.11%,产业融合显著地提高了农业职业经理人所服务经济组织的效益和农户的利润,因为通过 企业+基地+农户 和 农户+合作社 方式实现产业融合的农户,不仅享受到了企业或合作社提供的技术支持和信息服务,而且通过规范化的生产流程提高了产品的标准化和质量安全水平[26]㊂这就要求农业职业经理人不仅要具有产业融合的思维,而且要把产业融合的发展理念和组织方式引入到农业新型经营主体中,使新型农业经营主体形成全产业链[27]㊂为此,一方面要通过课堂教育㊁宣传引导等方式加强农业职业经理人价值观的引领,明确认识到自己是现代农业发展的 领头雁 ,切实了解自己的使命感,只有农业职业经理人明确自己的角色定位,才会具有推动农业发展㊁提高农民收入的进取心㊂另一方面,通过典型案例的深度剖析和参观学习,使得农业职业经理人了解农业产业融合的模式㊁农业产业一体化发展,懂得品牌培育㊁ 一村一品 ㊁产品质量认证等,提高农业职业经理人面向市场需求㊁立足资源优势实现产业融合的能力㊂(三)引入体验式学习,提高农业职业经理人发展创意农业的能力职业经理人的创新素养对其创新经营组织发展具有关键作用[28],为此,在将文化创意理念植入农业职业经理人知识技能培训体系的同时,还需要引入体验式学习,以提高其发展创意农业的能力㊂体验式学习是通过实践和反思相结合的方式获得知识㊁技能的一种学习方式,是一个从 实践(个人体验)到理论再回到实践(学习者的具体活动)的过程 ㊂Kolb(1974)提出了成年人的体验学50㊀习模型:首先,让学习者完全投入到当时当地的实际体验中;其次,让学习者从多角度观察㊁思考实际体验活动和经历;再次,学习者在观察和思考的基础上,抽象出合乎逻辑的概念或理论;最后,学习者再运用这些理论去解决实际工作中的问题㊂农业职业经理人的学习一般都聚焦于解决实际问题,因而,体验式学习可以使他们在开阔视野㊁积累经验和学习技术的基础上,促使其挖掘当地农业在地理㊁气候和人文资源的长期发展中积淀的生态价值与文化价值,发挥农业的生态功能和民族文化传承功能,为新型经营主体发展创意农业寻找 内涵 ㊂因为体验为农业职业经理人观察和思考创意农业提供了基础,如果农业职业经理人能将观察和思考的结果抽象化为概念化的理念或文化元素,再将这些元素植入到农产品的生产经营过程和产业链的延伸中,则发展了一个产业融合的新型文化消费业态[29],而融入文化创意的产品可以显著地提高农产品的市场欢迎程度和产品附加值[26],因为它实现了从初级农产品到特色农产品的转化㊂当然,农业与文化创意产业融合的至高境界是形成一个经济㊁生态㊁社会和人文相协调的以休闲农业为主的可持续发展模式㊂(四)以 互联网+ 商业模式为核心,提升农业职业经理人 互联网+ 农业的素质互联网+ 已成为农业现代化转型升级的必备法宝㊂在 互联网+ 商业模式下,互联网不仅仅是信息服务平台,为新型农业经营主体提供农业技术㊁技术咨询和农产品供产销等信息,而且是实现农业生态环境检测和农业生产精细化管理的手段㊂具有较高 互联网+ 农业素质的农业职业经理人,可以带动新型农业经营主体由生产者向服务商的转型,以达到生产者㊁消费者和市场的紧密融合㊂为此,首先需要通过典型案例讲解 互联网+ 背景下的农业产业链和商业模式,使得农业职业经理人了解 互联网+农业 的优势;其次,通过互联网+农业 示范企业或合作社参访学习,让农业职业经理人切实体验到互联网在农资采购㊁农产品生产与销售等环节的使用效果,使其意识到互联网+农业 势在必行;再次,政府需要出台补贴政策和相关配套措施,比如提供互联网和电脑操作技能的培训,建立及时有效地提供农产品供产销信息的网站等,为其实现互联网+农业提供良好的政策环境和应用环境㊂(五)整合多方资源,完善农业职业经理人培育的联动机制农业职业经理人培育是一项系统工程,需要聚合多方力量,建立 政府搭台主导,涉农企业与院校共同唱戏 的三方联动机制㊂农业职业经理人培育具有公益性,政府应该承担公共服务供给者㊁教育资源整合者㊁培育质量监督者三大角色[23],为农业职业经理人培育保驾护航㊂首先,政府应出台相关政策建立农业职业经理人培育的经费保障体系和科学的知识技能培训体系;其次,政府应打通涉农高等院校㊁涉农企业与县区联合培育职业经理人的通道,整合优质的教育资源,优化农业职业经理人培育的师资;再次,政府需要为农业职业经理人的培育质量把关,形成由理论㊁技术㊁能力等组成的多维度考评体系,并颁发相应的职业技术证书㊂农业职业经理人的职业定位决定了其培育主体既要对现代农业认知具有一定的高度和深度又要具有丰富的农业实践经验,而现行的培育主体多以高校教师和农业生产经验丰富的技师为主,亟待涉农企业的参与㊂不仅涉农企业具有较好现场教学条件,可以提供理论与实践一体化的教学条件,而且涉农企业的中高层管理者掌握着先进的生产技术和管理经验,可以为农业职业经理人带来一线的实战经验,这些对于提升农业职业经理人的鉴别性胜任素质具有重要作用㊂[参考文献][1]牟少岩,李敬锁. 六次产业 当以农民为经营主体[J].农村工作通讯,2015(13):49-51.[2]王铁军.六次产业的六大关键词[J].农经,2015(6):36-37.[3]黄祖辉,俞宁.新型农业经营主体:现状㊁约束与发展思路 以浙江省为例的分析[J].中国农村经济,2010(10):16-26.[4]国家发展改革委宏观院和农经司课题组.推进我国农村一二三产业融合发展问题研究[J].经济研究参考,2016(4):3-28.[5]鲁钊阳.新型农业经营主体发展的福利效应研究[J].数量经济技术经济研究,2016(6):23-32.[6]程波.基于农民合作社的农业职业经理人队伍的管理与创新[J].天津农业科学,2015(10):73-77.[7]杨少波,田北海.青年在新型农业经营主体培育中的领头雁作用研究 基于对湖北省农村致富带头人的调查[J].中国青年研究,2016(1):57-63.[8]耿树海,李丽芳,郭彦茹.河北省现代农业职业经理人发展对策研究[J].河南农业,2016(2):54-54.。

农业科技论文科技推广论文:中国农业科技推广人力资源情况分析摘要:人力资源是决定农业科技推广服务成效的重要因素。

本文根据人力资源管理理论,对政府推广机构、社会参与机构和农民三类农业科技推广服务参与者的人力资源情况进行深入分析。

分析表明,我国政府农业推广服务机构人力资源存在总量不足、结构不合理、管理体制不畅等问题,社会农业推广服务参与机构的人力资源的潜力未能得到充分开发与利用,而农民作为农业科技推广服务的重要参与者却基本上被忽视,从而严重地影响了我国农业科技推广服务的效率和效果。

关键词:农业科技;科技推广;人力资源人是生产力中最活跃的因素,无论经济发展,还是社会事业发展,无论立足当前,还是着眼长远,都需要智力支持和人才保障。

农业科技推广服务的过程中,农村人力资源开发、利用和管理贯穿始终,提高农业科技推广服务工作者和农业生产者的素质水平是农业科技推广服务的重要目标之一。

企业人力资源管理理论认为,人力资源是指存在于劳动人口之中的从事经济及社会活动并能创造价值的能力,是一定时间、地点范围内,人口总体所具有的劳动能力的总和。

人力资源具有广义性和狭义性,广义性是指区域内人口的总数量和质量。

狭义性则是指一个人现有的知识、阅历、技能、思维、应变的表现力和潜在力,是储存在人体内的、能按一定要求完成一定工作的体能和智能资源。

这些体能和智能由人的感知、气质、性格、兴趣、动机、态度、能力等个人素质和知识、技能而综合构成,它们通过先天遗传和环境教育过程而形成,也包括由人构成团队乃至整个组织时所产生的整体特性和效力,它们构成完成特定工作或活动所需要的基础,决定了完成工作或活动的质量和速度。

农业科技推广服务人力资源与企业人力资源具有大致相同的内涵。

从宏观层面来讲,农业科技推广服务人力资源是我国农业科技推广服务过程中所有参与者人口劳动能力的总和,其质量好坏直接关系到我国农业科技推广服务目标的实现。

从微观层面上来说,农业科技推广服务人力资源表现为相关参与者的身体素质、知识技能、劳动能力、适应能力等综合素质。

农业科技推广人员素质问题分析1.提高农业技术推广人员素质的重要性及研究的意义1.1提高农业技术推广人员素质的重要性。

农业科技成果转化为生产力的主要手段要靠技术推广,因此可以说,农业技术推广人员是联系农业科技创新与农业科技示范应用的纽带和桥梁。

农业科学技术的推广和应用,对于优化农业结构升级、加快农业产业化进程有重要的推动作用。

随着现代农业的发展,农业技术推广的概念、内容、形式不断更新,农业科技推广人员的职责也随之扩大,工作任务越来越繁重。

农业科技推广人员肩负着推动我国农业发展的历史使命,是教育农民、提高农民素质和促进农业发展的重要力量。

除此之外,农业科技推广人员还是政府制定政策和计划的参谋助手。

国家和地方政府在制定有关农业的各种方针、政策和发展规划时,需要了解、掌握农民及农业科技的实际情况,科技推广人员处于农业前沿,知悉“三农”的第一手资料、信息。

因此,要求农业推广人员必须提高自身各方面的素质。

1.2研究的意义。

党的“十八大”提出了2020年全面建成小康社会的奋斗目标,全国实现小康,关键在农村,重点是农民。

农业丰,则天下兴;农业强,则天下强。

农业科学技术推广,是农业发展的重要支柱。

但是,如果没有一支高素质的农业技术推广队伍,建设发达的、现代化的高效农业就会成为一句空话。

县(区)、乡镇农业技术推广部门作为我国最基层的农业技术推广机构和管理组织,在保证农业生产持续发展和农村社会稳定中发挥着积极的作用,农业技术推广人员素质状况如何,往往会决定农业技术推工作成效。

因此,深化农业技术推广体制、机制改革,建立健全农业技术推广网络通信,创新农业技术推广组织,探究并加快实施现代农业技术推广模式刻不容缓。

这对于最大限度地发挥农业技术的作用与效能,加快农业现代化步伐,促进农业科技成果转化,提升蒙自农业的竞争力,开创蒙自农业、农村的又好又快发展的美好未来都具有重要的现实和深远意义。

2.蒙自市农业技术推广队伍现状及存在的问题2.1农业技术推广队伍现状。

基于冰山模型的乡村产业带头人素质研究

孙悦民;荆慧;张明

【期刊名称】《当代青年研究》

【年(卷),期】2022()6

【摘要】发展乡村产业是促进乡村振兴的根本所在,乡村产业带头人是乡村产业振兴的关键和支撑。

文章梳理了乡村产业振兴带头人的素质和胜任力研究文献,提出乡村产业振兴带头人概念,基于冰山模型构建带头人素质的静态结构与动态模型,并结合典型实践案例,从知识素养、能力技能、精神品质和意识思维等四个维度形成带头人的素质指标体系,进而提出培育带头人的方向和途径。

【总页数】9页(P21-29)

【作者】孙悦民;荆慧;张明

【作者单位】广东海洋大学管理学院

【正文语种】中文

【中图分类】D422.6;F323

【相关文献】

1.基于冰山模型的农民专业合作社带头人素质研究——以重庆市为例

2.基于六次产业理念胜任素质冰山模型的农业职业经理人培育研究

3.基于冰山模型的地方高校学术带头人分类评价研究

4.基于“冰山模型”的社区康复能力素质模型研究

5.《审计法》修订背景下研究型审计人才培养探讨——基于“素质冰山模型”和STEAM理念

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一、素质冰山模型的理论阐释二、农业推广人员素质存在的问题及原因农业推广人员素质主要指那些能够影响农业推广活动的个人条件和行为特征,包括知识、技能、社会角色、自我形象、品质和动机等。

根据素质冰山模型,可以把农业推广人员素质划分为冰山水面以上的显性素质和冰山水面以下的隐性素质两个层次,其中农业推广人员的显性素质包括基本知识和技能,隐性素质包括社会角色的认知程度、自我形象、品质和个人动机等。

(一)农业推广人员显性素质存在问题及原因1.存在问题(1)专业知识欠缺目前,我国拥有一支人数众多的农业推广队伍。

但是从总体上说,农业推广人员的素质偏低,推广人员的专业结构和学历结构不合理,低学历、低职称,知识单一、陈旧,专职人员数量严重不足,已成为当前农业推广队伍的现实状况。

据统计,截至2008年,全国农业系统国有单位共有专业技术人员100万人。

其中,本科以上学历占24.1%,大专学历占37.2%,中专及以下学历占38.6%。

40%以上的农业技术人员所学专业与农技推广无关。

专业技术职称方面,高、中、初级所占比例分别为8.4%、30.9%、50.3%。

[4]另一方面,农业推广人员的知识结构不合理,表现为专业基础理论强和以粮、棉、油作物生产为主的专业理论强,有扎实过硬的实践技能,欠缺经营管理、农产品加工销售、农产品市场和贸易、农业推广学、农村社会学、心理学、教育学、公共关系学、计算机应用等能适应现代农业生产需要的相关知识。

这直接导致了农业推广活动功能缺失,推广手段落后,并且不能迅速捕捉市场信息,更不能适应市场变化,阻碍了农业推广事业的发展。

(2)推广能力不强目前大多数推广人员难以适应农业推广必须依据市场的变化和多样化的现代农业发展,工作中缺乏灵活性和创新性;欠缺现代农业的投资观念和农业推广的根本目的是要产生经济效益的意识,工作上常常表现为肓目的服从;因为知识面窄而缺乏现代知识的更新能力,面对科技成果层出不穷的今天,显得力不从心;只注重对农民的生产技术指导,忽略了对农民的生产管理指导和农产品的市场销售指导,因而,欠缺商品意识和商贸技能,难以满足广大农民希望快速增加经济收入的需要。

山西农业大学学报(社会科学版)第10卷(第7期) 001541J.Shanxi Agric.Univ.(Social Science Edition)No.7 Vol.10 2011收稿日期:2011-04-10作者简介:杜华章(1963-),男(汉),江苏兴化人,高级农艺师,主要从事农业科技管理与农业技术推广、农业农村经济方面的研究。

基于冰山模型的农业推广人员素质研究杜华章(江苏省姜堰市农业委员会,江苏姜堰225500)摘要:农业推广作为农业科技成果转化为生产力的桥梁和纽带,是现代农业发展不可缺少的重要环节。

目前农业推广人员的总体素质不高,很大程度上制约了我国农业科技成果的推广应用和农民科技素质的提高。

引入素质冰山模型并给予相应的理论阐释,从显性素质与隐性素质两方面讨论了农业推广人员素质不高的问题和原因,并根据素质冰山模型的要求提出了强化思想教育、强化素质培训、强化激励机制等提升农业推广人员素质的对策建议。

关键词:冰山模型;农业推广人员;素质中图分类号:F324.3 文献标识码:A 文章编号:1671-816X(2011)07-0738-05进入21世纪以来,我国农业发展进入了崭新的历史阶段,但我国传统的农业推广体系却存在诸多问题,满足不了当前农村发展的需要和农民的科技需求。

农业推广人员是指从事农业推广工作的专职人员,是农业推广组织的各项资源中最为重要,也是最为活跃的一部分。

农业推广组织要有效地进行农业推广活动就要有一批能够完成农业推广各类工作的高素质农业推广人员。

[1]事实上,在许多领域我国农业科技已跃居世界先进水平,每年有6000多项农业科研成果问世,但大多数仅停留在获奖或实验室阶段,没有由潜在的生产力迅速转化为现实生产力。

这与我国的农业推广体系中存在的缺陷有很大关系,其中最主要的原因之一就是目前农业推广人员的素质普遍较低。

这一状况严重制约了我国农业科技成果的推广应用和农民科技素质的提高。

[2]因此,如何提升农业推广人员素质,成为现代农业发展的重要组成部分。

一、素质冰山模型的理论阐释美国著名心理学家、哈佛大学教授麦克利兰(McClelland)于1973年提出了一个著名的素质冰山模型。

所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面上的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现的容易了解与测量的部分,与工作所要求的直接资质相关,我们能够用比较短的时间、使用一定的测试手段进行测量。

既可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

1993年,美国学者莱尔·M·斯潘塞(Lyle M·Spencer)和塞尼·M·斯潘塞(Sig-ne M·Spencer)则从特征的角度提出了“素质冰山模型”(如图1)。

[3]素质冰山模型把员工个体素质形象地描述为漂浮在海洋面上的冰山,其中知识和技能是属于裸露在水面上的表层部分,这部分知识和技能是对任职者基础素质的要求,但它不能把表现优异者与表现平平者区别开来,这一部分素质也称为基准性素质(ThresholdCompetence),也可称为显性素质。

基准性素质是容易被测量和观察的,因而也是容易被模仿的;换言之,知识和技能可以通过针对性的培训获得。

内驱力、社会动机、个性品质、自我形象、态度等属于潜藏于水下的深层部分的素质,这部分称为鉴别性素质(Differentiating Compe-tence),也可称为隐性素质。

它是区分绩效优异者与平平者的关键因素;相对于知识和技能而言,鉴别性素质不容易被观察或测量,也难于通过外界的影响而得到改变,但却对员工的行为与表现起着关键性的作用,提升这部分素质需要一个相当长的渐变的过程。

图1 素质冰山模型Fig.1 Competency iceberg model二、农业推广人员素质存在的问题及原因 农业推广人员素质主要指那些能够影响农业推广活动的个人条件和行为特征,包括知识、技能、社会角色、自我形象、品质和动机等。

根据素质冰山模型,可以把农业推广人员素质划分为冰山水面以上的显性素质和冰山水面以下的隐性素质两个层次,其中农业推广人员的显性素质包括基本知识和技能,隐性素质包括社会角色的认知程度、自我形象、品质和个人动机等。

(一)农业推广人员显性素质存在问题及原因1.存在问题(1)专业知识欠缺目前,我国拥有一支人数众多的农业推广队伍。

但是从总体上说,农业推广人员的素质偏低,推广人员的专业结构和学历结构不合理,低学历、低职称,知识单一、陈旧,专职人员数量严重不足,已成为当前农业推广队伍的现实状况。

据统计,截至2008年,全国农业系统国有单位共有专业技术人员100万人。

其中,本科以上学历占24.1%,大专学历占37.2%,中专及以下学历占38.6%。

40%以上的农业技术人员所学专业与农技推广无关。

专业技术职称方面,高、中、初级所占比例分别为8.4%、30.9%、50.3%。

[4]另一方面,农业推广人员的知识结构不合理,表现为专业基础理论强和以粮、棉、油作物生产为主的专业理论强,有扎实过硬的实践技能,欠缺经营管理、农产品加工销售、农产品市场和贸易、农业推广学、农村社会学、心理学、教育学、公共关系学、计算机应用等能适应现代农业生产需要的相关知识。

这直接导致了农业推广活动功能缺失,推广手段落后,并且不能迅速捕捉市场信息,更不能适应市场变化,阻碍了农业推广事业的发展。

(2)推广能力不强目前大多数推广人员难以适应农业推广必须依据市场的变化和多样化的现代农业发展,工作中缺乏灵活性和创新性;欠缺现代农业的投资观念和农业推广的根本目的是要产生经济效益的意识,工作上常常表现为肓目的服从;因为知识面窄而缺乏现代知识的更新能力,面对科技成果层出不穷的今天,显得力不从心;只注重对农民的生产技术指导,忽略了对农民的生产管理指导和农产品的市场销售指导,因而,欠缺商品意识和商贸技能,难以满足广大农民希望快速增加经济收入的需要。

同时,现有农业推广部门特别是基层农业推广部门办公条件差,缺乏必要的推广设施,装备较差,信息化服务能力较弱,没有精心策划高效利用现代传媒开展农业推广活动的能力。

2.显性素质不高原因农业推广人员的显性素质往往与其自身的直接资质相关,如学历、经验和接受的培训。

一是农业推广人员主体学历层次偏低,对专业知识的获取能力相对较低,致使农业推广人员缺少应有的专业知识和技能,也使其在推广活动中缺乏有力的智力支撑。

二是农业推广人员普遍年龄偏大,也是其推广能力欠缺的原因之一,据江苏如皋市2009年调查,[5]该市20个镇农技服务部门共有在职农业推广人员736人,其中40岁以上的占66.8%。

他们都是上世纪90年代前参加工作的,特别是近40%的50岁以上的人员,长期在基层工作,形成了传统的思维定势,创新意识不强,他们虽然积累了丰富的传统农业推广的工作经验,但农业推广人员应该具备的分析预测能力,沟通协调能力,获取、传播和应用信息的能力等欠缺。

三是农业推广人员接受培训的机会较937杜华章:基于冰山模型的农业推广人员素质研究少。

开展农业推广人员培训是促进农业推广人员显性素质提高和能力拓展的重要手段。

据统计,2003~2008年间,每年仅有约8.7%的县乡农业推广人员参加过培训,培训时间大多在一周左右,培训内容主要是结合农业新技术、新品种的推广进行的。

参加培训时间在3个月以上的仅为2%~3%,这些农技人员的培训内容多数又是为实施重大农业建设项目而进行的培训。

[6]多数农业推广人员有参加学习深造或再接受专业培训的意愿。

但其中98%的农业推广人员因没有经费或没有时间而难以实现,进修学习条件、培训渠道和培训经费限制了农业推广人员特别是基层农技人员科技文化素质的提高。

因此,在当前市场经济与现代农业快速发展的新形势下,农业推广由单一的生产技术指导变为产前、产中和产后的信息、销售、流通、加工等多方面综合性的服务,迫切需要加强农业推广人员特别是基层农技人员教育培训,促进其知识更新和结构改善,以适应信息时代和现代农业经济的发展步伐。

(二)农业推广人员隐性素质存在问题及原因1.存在问题(1)角色定位模糊长期以来形成的行政管理型农业推广运行机制,缺乏科学的市场激励机制,农业推广人员的工作积极性难以调动,主动服务意识较差。

[7]农业推广人员对自身职业的预期模糊,即对自己所从事的农业推广职业所需的职业道德、职业能力、职业功能、工作内容、技能要求及相关知识不了解,因而缺乏长远的眼光和自身的职业生涯规划,仅仅把农业推广这一行业当作谋取报酬的手段,而不是当成促进农业科技成果转化、提高农民科技素质、带动农村经济发展的事业来做。

(2)自我认知不够大多数农业推广人员长期在农业生产一线工作,具有较强的吃苦耐劳精神,但由于工作环境和条件的限制,自信心不够,缺乏昂扬向上的乐观精神,常常戏称自己是“远看像卖碳的,近看原来是农技站的”。

因而在农业推广活动中眼界不宽、目光短浅、缺乏物质和精神上的追求,更缺乏艰苦创业、开拓创新的雄心壮志和精神境界。

(3)职业道德不高一方面,许多农业推广人员迫于生活经济压力而从事经营活动,严重削弱了公益性农业推广职能,少数农业推广人员在经营活动中无视职业道德,坑农、害农现象时有发生。

另一方面,有些农业推广人员的科学精神和诚信意识淡薄。

许多推广工作流于形式,没有实际效果;有的缺乏工作责任心和能力提升的动力,不能有效地指导农业生产;有的发布虚假信息,给农民造成经济损失等,严重影响了农业推广人员在农民中的形象。

2.隐性素质不高的原因(1)农业推广的运行机制与市场经济不适应。

从我国现行农业技术推广体系的运行机制看,仍然受计划经济体制的影响,主要对上级负责,自上而下运行。

考核推广机构工作的主要指标是完成上级任务的情况;考核推广人员的标准是年终技术总结,并通过报奖评职称来体现优劣。

在人事管理上形成了论资排辈、终身制;在分配方式上形成了平均主义、大锅饭;在评价体制上形成了服务效果与服务对象的脱离;不能从制度上保障推广机构和人员充分履行职责,不利于调动其内在积极性、创造性。

这与快速发展的农村经济不适应。

[8](2)农业推广资金不足。

长期以来我国农业推广是国家出钱,农业科研院所和高等院校进行研究与开发,农业企业、社会、农民无偿或低偿使用和受益。

这就使得投资渠道单一、总量不足。

[9]近年来,我国一些地方、乡镇政府在机构改革中,甚至还大幅度削减推广事业经费,造成相当一部分基层农技推广组织出现“线断、网破、人散”的恶劣局面,农业推广投资减少的直接后果就是人才流失,农技人员待遇偏低,被迫从事经营性活动。