第3章激励理论与应用本章重点_1、马斯洛的需要层次理论共15页

- 格式:ppt

- 大小:3.41 MB

- 文档页数:23

一、提出马斯洛需求层次理论,亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

二、主要内容马斯洛理论把需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、和自我实现需求五类,依次由较低层次到较高层次排列。

各层次需要的基本含义如下1、生理上的需求:这是人类维持自身生存的最基本要求,包括对以下事物的需求:呼吸、水、食物、睡眠、生理平衡、分泌、性2、安全上的需求:这是人类要求对以下事物的需求:人身安全、健康保障、资源所有性、财产所有性、道德保障、工作职位保障、家庭安全3、情感和归属的需求:这一层次包括对以下事物的需求:友情、爱情、性亲密4、尊重的需求:该层次包括对以下事物的需求:自我尊重、信心、成就、对他人尊重、被他人尊重5、自我实现的需求:该层次包括对以下事物的需求:道德、创造力、自觉性、问题解决能力、公正度、接受现实能力基本观点(1)五种需要象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,但这样次序不是完全固定的,可以变化,也有种种例外情况。

(2)一般来说,某一层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展,追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。

相应的,获得基本满足的需要就不再是一股激励力量。

(3)五种需要可以分为两级,其中生理上的需要、安全上的需要和感情上的需要都属于低一级的需要,这些需要通过外部条件就可以满足;而尊重的需要和自我实现的需要是高级需要,他们是通过内部因素才能满足的,而且一个人对尊重和自我实现的需要是无止境的。

同一时期,一个人可能有几种需要,但每一时期总有一种需要占支配地位,对行为起决定作用。

任何一种需要都不会因为更高层次需要的发展而消失。

各层次的需要相互依赖和重叠,高层次的需要发展后,低层次的需要仍然存在,只是对行为影响的程度大大减小。

(4)马斯洛和其他的行为心理学家都认为,一个国家多数人的需要层次结构,是同这个国家的经济发展水平、科技发展水平、文化和人民受教育的程度直接相关的。

第一章组织行为学导论了解:组织的概念、要素、组织的分类和基本作用。

组织行为学的概念、组织行为学的性质与特点。

研究和应用组织行为学的意义。

组织行为学研究的方法。

掌握:组织行为学研究历史,产生的主要学说及代表人物、主要观点。

组织行为学的发展动向、面临的机会和挑战。

应用:思考各种人性假设在现实中的应用。

难点:组织行为学的研究方法和挑战。

重点:组织行为学概念、组织行为学理论发展过程、人类行为规律。

练习:什么是组织行为学?组织行为学的内容包括哪些方面?组织行为学的研究方法有哪些?各有什么特点?组织行为学与相关学科的关系是什么?组织行为学面临的挑战是什么?1、组织的定义:组织是具有特定目标、资源与机构,时刻与环境相互作用的开放系统。

2、类型:根据社会功能不同,分为生产组织、政治组织、整合组织和模型维持组织;根据组织成员的受益程度,可将组织分成互利组织、商业组织、服务组织和公益组织;根据控制成员的方式,可将组织分成强制型组织、功利型组织和规范型组织;根据组织人员的多少,可将组织分成小型组织(3人—30人)、中型组织(30人—1000人)、大型组织(1000人-45000人)、巨型组织(45000人以上);根据目标不同,可以把组织分为营利组织、非营利组织、公共组织;根据产权的归属,可把组织分成公有组织与私有组织。

3、行为是指人或动物的表现的,和生理、心理活动紧密相联的外显运动、动作或活动。

行为的种类:按行为主体的不同分为:个人行为、团体行为;按人类活动的不同领域可分:管理行为、政治行为、社会行为、文化行为、战争行为。

4、组织行为应当是指人们在座位组织成员(不管是普通员工还是管理人员)时表现出的行为。

组织行为包括组织成员在工作中表现出来的各种行为。

根据分析水平的不同,可把组织行为分为微观组织行为和宏观组织行为;根据与组织目标的关系,可把组织行为分成正向组织行为、反向组织行为。

5、人类行为的一般规律:目标律、动机律、强化律、遗传律、环境律、发展律、差异律、本我律。

按马斯洛的理论,个体成长发展的内在力量是动机。

而动机是由多种不同性质的需要所组成,各种需要之间,有先后顺序与高低层次之分;每一层次的需要与满足,将决定个体人格发展的境界或程度。

马斯洛认为,人类的需要是分层次的,由高到低。

它们是:自我实现尊重需求社交需求安全需求生理需求生理上的需要是人们最原始、最基本的需要,如吃饭、穿衣、住宅、医疗等等。

若不满足,则有生命危险。

这就是说,它是最强烈的不可避免的最底层需要,也是推动人们行动的强大动力。

安全的需要要求劳动安全、职业安全、生活稳定、希望免于灾难、希望未来有保障等。

安全需要比生理需要较高一级,当生理需要得到满足以后就要保障这种需要。

每一个在现实中生活的人,都会产生安全感的欲望、自由的欲望、防御的实力的欲望。

社交的需要也叫归属与爱的需要,是指个人渴望得到家庭、团体、朋友、同事的关怀爱护理解,是对友情、信任、温暖、爱情的需要。

社交的需要比生理和安全需要更细微、更难捉摸。

它与个人性格、经历、生活区域、民族、生活习惯、宗教信仰等都有关系,这种需要是难以察悟,无法度量的。

尊重的需要可分为自尊、他尊和权力欲三类,包括自我尊重、自我评价以及尊重别人。

尊重的需要很少能够得到完全的满足,但基本上的满足就可产生推动力。

自我实现的需要是最高等级的需要。

满足这种需要就要求完成与自己能力相称的工作,最充分地发挥自己的潜在能力,成为所期望的人物。

这是一种创造的需要。

有自我实现需要的人,似乎在竭尽所能,使自己趋于完美。

自我实现意味着充分地、活跃地、忘我地、集中全力全神贯注地体验生活。

马斯洛认为,人类价值体系存在两类不同的需要,一类是沿生物谱系上升方向逐渐变弱的本能或冲动,称为低级需要和生理需要。

一类是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要,称为高级需要。

人都潜藏着这五种不同层次的需要,但在不同的时期表现出来的各种需要的迫切程度是不同的。

人的最迫切的需要才是激励人行动的主要原因和动力。

人的需要是从外部得来的满足逐渐向内在得到的满足转化。

马斯洛需求层次理论在员工激励方面的应用先提出人本管理思想的确立及其内涵,然后论证激励是人本管理的核心,在这部分综合对比一下关于人性的“X”理论和“Y”理论,以及“经济人”,“社会人”,“自我实现人”和“复杂人”的假设,讨论一下它们的适用范围及相互联系,为下面讨论激励的实施做准备。

重点讨论激励的五种方式:目标激励,期望激励,责任激励,危机激励,奖励激励。

最后指出建立自己独特的企业文化是企业长期激励机制得以保持的关键。

需求层次理论是由美国著名心理学家马斯洛(Maslow)在1943年所著的《人的动机理论》一书中首先提出的。

他将人的多种需求由低到高归纳为五个层次,即生理需求、安全需求、情感需求、尊重需求和自我实现的需求,并阐明了它们的内在联系。

马斯洛认为,以上五个层次的需求就像阶梯一样,从低到高。

低层次的需求得到满足后,就会向高层次的需求发展,在高层次的需求出现之前,低层次的需求必须要得到适当的满足。

马斯洛需求层次理论第一次系统阐述人类的需求与行为之间的关系,认为人的需求是多层次的、动态的、由低级向高级发展的。

从需求层次理论我们可以得出以下几点启示:(1)需求由于受经济条件、文化环境、受教育背景等多方面因素的影响,人们对物质、文化等方面的需求存在着较大差异。

(2)最高层次的需求是精神需求,即人的终极需求。

精神需求的实现程度,直接影响着组织目标的实现。

这一理论对加强组织激励机制建设提供了指导和方向。

一、人本管理思想的形成及其内涵在农业文明时代,土地是第一生产要素,谁拥有了大片的土地,谁就占据了生产链的最高端,支配着生产过程和产品的分配。

工业革命将人类社会带入到了机器大生产时代,农业文明式微,资本成为生产的关键因素。

而随着第三次科技革命的不断深入,知识的爆炸式发展,知识技术更新的周期越来越短,人作为知识的创造者和应用者,成为现代化生产中最具创造力,最活跃,最有革命性,也是最有战略意义的资源。

可以毫不夸张的说,21世纪谁拥有了一流的人才,谁能让一流的人才产生超一流的效益,谁就会在激烈的市场竞争只胜出。

![[05]激励理论](https://uimg.taocdn.com/58d622293169a4517723a38e.webp)

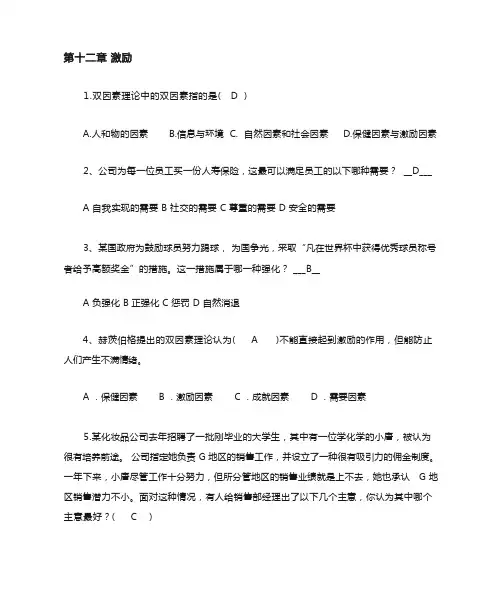

1.双因素理论中的双因素指的是( D )A.人和物的因素B.信息与环境C. 自然因素和社会因素D.保健因素与激励因素2、公司为每一位员工买一份人寿保险,这最可以满足员工的以下哪种需要? __D___A 自我实现的需要B 社交的需要C 尊重的需要D 安全的需要3、某国政府为鼓励球员努力踢球,为国争光,采取“凡在世界杯中获得优秀球员称号者给予高额奖金”的措施。

这一措施属于哪一种强化? ___B__A 负强化B 正强化C 惩罚D 自然消退4、赫茨伯格提出的双因素理论认为( A )不能直接起到激励的作用,但能防止人们产生不满情绪。

A .保健因素B .激励因素C .成就因素D .需要因素5.某化妆品公司去年招聘了一批刚毕业的大学生,其中有一位学化学的小唐,被认为很有培养前途。

公司指定她负责 G 地区的销售工作,并设立了一种很有吸引力的佣金制度。

一年下来,小唐尽管工作十分努力,但所分管地区的销售业绩就是上不去,她也承认 G 地区销售潜力不小。

面对这种情况,有人给销售部经理出了以下几个主意,你认为其中哪个主意最好?( C )A.在办公室张榜公布各地区的销售业绩,让大家都知道谁干得好,谁干得差B.郑重告诉小唐,下季度若仍达不到分配给她的销售指标,公司就要请她另谋高就C.让销售部经理带小唐去走访几家新客户,给她示范销售老手的做法D.顺其自然,啥事也不用做,反正通过实践摸索与经验积累,她会成熟起来的近年来6.麦格雷戈提出了人性假设理论中重要的 X 与 Y 理论的概念。

找出下列属于 Y 理论的假设前提: ( D )A.人天生讨厌工作B.人喜欢被命令C.人不抱有野心D. 多数人具有解决问题的想象力和创造力7. 人性假设反映人们对人的本质及其行为特征的基本认知与判断,领导人员对组织成员在人性上所做的不同假设会导致其采取不同的领导方式并影响到员工激励策略的设计和使用。

那么“对症下药”的比喻是下列哪种人性假设? ( D )A.社会人假设B.经济人假设C. 自我实现人假设D. 复杂人假设8.马斯洛的需要层次理论有两个基本出发点,它们是 ( B )A.人是有需要的动物,已获得满足的需要不再起激励作用。

《公共关系学》考试复习题二——单项选择1. 国际公共关系协会在伦敦成立的时间是1955年2。

现代公共关系传播的本质是组织与公众之间信息的双向交流。

3。

组织开展公共关系活动的基础是公共关系状态。

4。

利用新闻媒介揭露垄断企业“愚弄公众”的现象,形成了美国近代史上著名的运动是揭丑运动。

5. 被誉为公共关系学之父的是伯尼斯。

6. 1952年,卡特里普和森特出版了权威的公共关系学著作是《有效的公共关系》。

7。

1906年,艾维李发表的著名文件是《原则宣言》8. 树立交往合作的观念,提高社交能力属于公共关系的提高素质功能。

9. 分析组织的自我形象与实际形象之间的现实距离时使用形象要素差距图。

10。

企业“言必信,行必果”一诺千金,不缺斤少两,不以次充好,不欺诈,属于企业“CS战略”中的行为满意。

11. 公关谈判的第三个阶段是交锋阶段。

12。

服装的样式非常多,我们只能简将其分成西装、社交装和便装三种.13. 对组织持赞赏、支持、合作和信任态度的公众是顺意公众。

14. 策划“海斯事件”为企业进行宣传的是巴纳姆。

15. 组织形象处于最佳状态的是高知名度、高美誉度.16. 印刷精美、表现力强的传播媒介是杂志.17. 把重点事实和主要结论放在文章的最前边,然后按事实重要性排列事件的新闻公报结构是倒金字塔结构。

18. 成员之间联系少,群体气氛不一定和谐,很难产生激励效应的人际传播线路是辐射式.19. 在人际效的过程中,距离也是一种传达态度的信息,社交距离是指约0。

45~1.22米. 20。

谈判者制定价格政策的出发点是起点。

21. 在国内开展公共关系工作,一般不需要提高知名度的是政府公共关系.22。

我们通常所说的攀比心理是指同步心理.23. 公共关系的英文是Public Relations。

24。

直接影响着组织其他各方面的关系,如员工家属关系、本地顾客关系等的是社区关系。

25。

民主参与法是用来协调内部公众关系。

26. 在部门所属型的公共关系部中,把公共关系职能定位于传播功能,主要是因为将公共关系部归属于广告宣传部门。

亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow,1908年4月1日-1970年6月8日,出生于纽约市布鲁克林区),是美国人本主义心理学家主要发起者,也是美国社会心理学家、人格理论家和比较心理学家,以需求层次理论(Need-hierarchy theory)最为人熟悉,广受尊称为“人本主义心理学之父”。

马斯洛生于纽约布鲁克林,是俄国犹太移民的孩子,七个孩子中最大的一个。

他的父母未受过教育,但他们坚持让他学习法律。

起初他满足他们的愿望进入纽约市立学院,但三个学期以后他转到康乃尔大学,又回到纽约市立学院。

结婚以后,他搬到威斯康辛,在威斯康辛大学取得文学士(1930年)、文学硕士(1931年)和哲学博士(1934年)学位。

在威斯康辛,马斯洛与以研究罗猴和依恋行为知名的哈里·哈洛(Harry Harlow)一起研究。

毕业一年以后,马斯洛回到纽约,在哥伦比亚大学和爱德华·桑代克一起工作。

马斯洛开始在布鲁克林学院全职工作。

这段时间他遇到许多拔尖的欧洲心理学家,包括埃尔怫雷德·阿德勒(Alfred Adler)和弗洛姆(Erich Fromm)。

1951年,马斯洛成为布兰迪斯大学心理学系主任,开始理论研究。

他遇到Kurt Goldstein,启发他产生自我实现思想的人。

1968年,他当选为美国心理学会主席。

退休后去了加州。

1970年因心脏病于该处去世。

他死的时候只有62岁。

马斯洛的需求层次理论是研究组织激励时应用得最广泛的理论。

马斯洛理论把需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五类,依次由较低层次到较高层次。

依金字塔的最底层到最高层,需求层次如下:(为后来增加的需求)1.生理需求2.安全需求3.爱与隶属需求4.尊严需求(尊重需求、自尊需求)5.自我实现需求6.超越个人或灵性的需求(为1969年提出的Z理论)亦有七个层次的版本,由低至高分别是:1.生理需求2.安全需求3.隶属与爱的需求4.自尊需求5.求知需求6.审美需求7.自我实现需求生理需求对性、食物、水、空气和住房等需求都是生理需求,这类需求的级别最低,人们在转向较高层次的需求之前,总是尽力满足这类需求。

马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

,马思洛生平简介亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Harold Maslow,1908-1970) 出生于纽约市布鲁克林区。

美国社会心理学家、人格理论家和比较心理学家,人本主义心里学的主要发起者和理论家,心理学第三势力的领导人。

1926年入康乃尔大学,三年后转至威斯康辛大学攻读心理学,在著名心理学家哈洛的指导下,1934年获得博士学位之后,留校任教。

1935年在哥伦比亚大学任桑代克学习心理研究工作助理。

1937年任纽约布鲁克林学院副教授。

1951年被聘为布兰戴斯大学心理学教授兼系主任。

1969年离任,成为加利福尼亚劳格林慈善基金会第一任常驻评议员。

第二次世界大战后转到布兰戴斯大学任心理学教授兼系主任,开始对健康人格或自我实现者的心理特征进行研究。

曾任美国人格与社会心理学会主席和美国心理学会主席(1967),是<<人本主义心理学>>和<<超个人心理学>>两个杂志的首任编辑。

主要著作《动机和人格》(1954)《存在心理学探索》(1962)《科学心理学》(1967)《人性能达到的境界》(1970)详细内容马斯洛理论把需求分成生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我实现需求五类,依次由较低层次到较高层次排列。