第三章 地下水化学成分形成作用

- 格式:ppt

- 大小:864.00 KB

- 文档页数:3

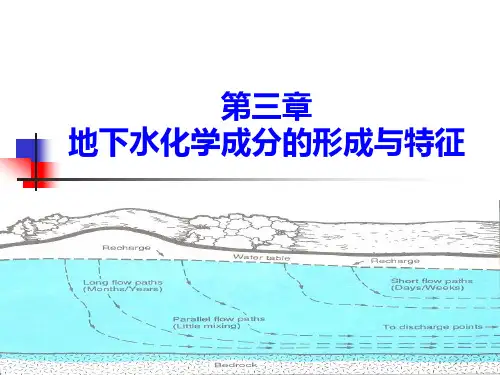

地下水化学成分的形成作用地下水是指在土壤和岩石间的孔隙中流动的水,其成分受到地质结构、气候、植被、土壤类型等多种因素的影响。

地下水化学成分的形成与这些因素密切相关,下面我们来分析一下它们的作用。

首先,地质结构是地下水化学成分形成的重要因素之一。

不同岩石和土壤中,含有的矿物质种类和含量不同,这些矿物质的溶解度、离子交换能力、化学反应速率等都会影响地下水的化学成分。

例如,含有大量硬度物质的石灰岩地区,地下水中的钙和镁离子浓度较高;而含有大量盐类的沙漠地区,地下水中的钠和氯离子浓度较高。

其次,气候也是影响地下水化学成分的重要因素之一。

气候的干湿、寒暖和降水量等都会影响地下水循环和水文化学过程。

例如,在干燥的气候条件下,地下水很容易蒸发,导致水中溶解的盐类浓度增加;而在多雨的气候条件下,地下水循环强,能更快地从地表流入地下水,从而形成的地下水高度不同,然后散布着不同的化学成分。

第三,植被的类型和密度也会影响地下水的化学成分。

根据植被的不同类型,将直接或间接地吸收更多或更少的水分,降低或增加水中化学成分的浓度。

例如,草原植被可增加碳酸盐的含量,从而影响地下水的PH值;而森林植被能够起到过滤作用,防止有害物质进入到地下水中。

最后,土壤类型也对地下水化学成分的形成起到了重要影响。

土壤的特性决定其在水文学上的特殊能力,从而影响地下水化学成分的多样性。

在不同的土壤中,溶质交换作用不同,而水的化学成分主要是由此生成的。

例如,酸性土壤中的铝和铁离子容易流入地下水中,增加水的a值,改变水的化学组分。

综上所述,地下水化学成分是由地质结构、气候、植被和土壤类型等多种因素共同影响下所形成的。

对此,我们应该注意环境保护,促进人与自然和谐共生,才能维护良好的地下水质量和可持续发展。

2.3地下水化学成分的形成作用地下水主要来源于大气降水,其次是地表水(河、湖、彻等)。

这些水在进人含水层之前,已经含有某些物质,与岩土接触后再进一步发生各种物理化学及生物作用,使地下水的化学成分发生进一步变化。

使地下水化学成分发生变化的各种作用,称为地下水化学成分的形成作用。

2.3.1溶滤作用在水与岩土相互作用下,岩土中一部分物质转入地下水中,这就是溶滤作用。

溶滤作用的结果,使岩土土失去一部分可溶物质,地下水则补充了新的组分。

实际上,当矿物岩类与水溶液接触时,同时发生两种方向相反的作用:溶解作用与结晶作用。

溶滤作用的强度,即岩土中的组分转入水中的速率,取决于一系列因素。

首先,取决于组成岩土的矿物盐类的溶解度。

显然,含岩盐沉积物中的NaCl将迅速转入地下水中,而以SiO2为主要成分的石英岩,是很难溶于水的。

其次,岩土的空隙特征是影响溶滤作用的另一因素。

缺乏裂隙的致密基岩,水难以与矿物盐类接触,溶滤作用也便无从发生。

第三,水的溶解能力决定着溶滤作用的强度。

水对某种盐类的溶解能力随该盐类浓度增加而减弱。

某一盐类的浓度达到其溶解度时,水对此盐类便失去了溶解能力。

因此,总的来说低矿化水溶解能力强而高矿化水溶解能力弱。

第四,水中CO2、O2等气体成分的含量决定着某些盐类的溶解能力。

水中CO2含量愈高,溶解碳酸盐及硅酸盐的能力愈强。

水中O2的含量愈高,溶解硫化物的能力愈强。

最后,水的流动状况是影响其溶解能力的一个关键因素。

流动停滞的地下水,随着时间的推移,水中溶解盐类增多,CO2、O2等气体耗失,最终将失去溶解能力,溶滤作用便告终止。

地下水流动迅速时,含有大量CO2和O2的低矿化度的大气降水和地表水,不断入渗更新含水层中原有的溶解能力降低了的水,地下水便经常保持强的溶解能力,岩土中的组分不断向水中转移,溶滤作用便持续地进行。

由此可知,地下水的径流与交替强度是决定溶滤作用强度的最活跃、最关键的因素。

溶滤作用是一种与一定的自然地理与地质环境相联系的历史过程。