对偶定理

- 格式:ppt

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:14

Fenchel对偶定理引言Fenchel对偶定理是数学中一个重要的理论,它在凸分析和凸优化等领域具有广泛的应用。

该定理由德国数学家Werner Fenchel在20世纪40年代提出,为我们提供了一种将凸函数的对偶问题转化为原始问题的方法。

本文将介绍Fenchel对偶定理的基本概念、证明过程以及应用。

Fenchel对偶定理的基本概念凸函数在介绍Fenchel对偶定理之前,我们首先需要了解什么是凸函数。

凸函数是指定义在实数集上的一个函数,其图像位于其任意两个点之间区域上方。

具体地说,一个函数f(x)被称为凸函数,如果对于任意两个实数x1和x2以及0 <= t <= 1,以下不等式成立:f(t*x1 + (1-t)*x2) <= t*f(x1) + (1-t)*f(x2)其中t表示权重。

对偶问题对于一个给定的原始问题(也称为原始优化问题),我们可以通过构造一个与之相关的对偶问题来求解原始问题。

这个与原始问题有着特定关系的问题被称为对偶问题。

通常情况下,对偶问题的求解比原始问题更加容易。

Fenchel对偶定理的表述Fenchel对偶定理描述了凸函数的对偶问题与原始问题之间的关系。

具体地说,设f(x)是一个凸函数,其定义域为实数集,那么其对偶函数f*(y)定义为:f*(y) = sup(x∈dom(f)) { y*x - f(x) }其中sup表示上确界,dom(f)表示函数f的定义域。

Fenchel对偶定理可以表述为:若f(x)是一个凸函数,则其对偶函数f*(y)也是一个凸函数,并且有以下关系成立:f**(x) = f(x)其中f**表示f*的对偶函数。

Fenchel对偶定理的证明过程Fenchel对偶定理的证明过程相当复杂,在此我们只给出一个简要概述。

首先,我们需要证明f*(y)是一个凸函数。

为此,我们需要证明它满足凸函数的定义。

具体来说,我们需要证明对于任意两个实数y1和y2以及0 <= t <= 1,以下不等式成立:f*(t*y1 + (1-t)*y2) <= t*f*(y1) + (1-t)*f*(y2)然后,我们使用分离超平面定理来证明上述不等式。

sylvester对偶定理理论说明1. 引言1.1 概述本文旨在对Sylvester对偶定理进行理论说明,并探讨其在实际应用领域中的价值和影响。

Sylvester对偶定理是数学领域中一个重要的定理,它建立了向量空间中两个重要概念之间的联系:维数与秩。

通过该定理,我们可以更好地理解向量空间中维数和秩的含义,并应用于不同领域的问题求解。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分,每个部分都有其特定目的:- 引言部分将介绍文章的概述、结构和目的。

- Sylvester对偶定理部分将给出该定理的定义、背景以及两个重要的理论说明。

- 应用领域分析部分将探讨Sylvester对偶定理在实际应用中的各个领域内具体作用和应用案例。

- 实例分析与证明部分将通过具体实例来解释和证明Sylvester对偶定理。

- 结论与展望部分将总结文章内容并展望未来研究方向。

1.3 目的本文旨在提供关于Sylvester对偶定理背后原理和应用领域相关信息的全面理解。

通过对该定理的深入研究,我们将揭示其在数学和实际问题中的重要性,并希望能够激发读者进一步探索和应用Sylvester对偶定理的兴趣。

2. Sylvester对偶定理:2.1 定义和背景:Sylvester对偶定理是数学中的一项重要定理,由詹姆斯·约瑟夫·西尔维斯特(James Joseph Sylvester)提出。

该定理主要涉及到二次型和矩阵的关系。

在线性代数和代数几何等领域,这个定理被广泛应用于求解问题、证明命题以及推导其他重要结论。

2.2 理论说明1:根据Sylvester对偶定理,给定一个实对称矩阵A,则存在一个实矩阵B,使得A可以表示为B的转置乘以A与B相乘的形式。

这种表示通常被称为二次型的标准形式或规范形式。

具体表达式如下:A = B^T * A * B其中,^T表示转置操作。

2.3 理论说明2:Sylvester对偶定理还指出了与矩阵的秩相关的一些性质。

第1篇一、帕斯卡定理及其背景帕斯卡定理是组合数学中的一个基本定理,它描述了二项式系数的性质。

具体来说,对于任意的非负整数n和k,有:C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)其中,C(n, k)表示从n个不同元素中取出k个元素的组合数,也称为二项式系数。

帕斯卡定理的证明有多种方法,其中一种常用的是数学归纳法。

假设当n=1时,帕斯卡定理成立,即C(1, k) = C(0, k-1),显然成立。

接下来,假设当n=m时,帕斯卡定理成立,即C(m, k) = C(m-1, k-1) + C(m-1, k)。

现在考虑n=m+1的情况,我们有:C(m+1, k) = C(m, k-1) + C(m, k)根据归纳假设,上式可转化为:C(m+1, k) = [C(m-1, k-2) + C(m-1, k-1)] + [C(m-1, k-1) + C(m-1, k)]合并同类项,得:C(m+1, k) = C(m-1, k-2) + 2C(m-1, k-1) + C(m-1, k)这正是C(m+1, k) = C(m, k-1) + C(m, k)的形式,说明帕斯卡定理在n=m+1时也成立。

由数学归纳法,帕斯卡定理对所有的非负整数n和k都成立。

二、帕斯卡定理的对偶定理帕斯卡定理的对偶定理是关于组合数之间的一种对偶关系。

具体来说,对于任意的非负整数n和k,有:C(n, k) = C(n, n-k)这个对偶定理揭示了组合数之间的对称性。

证明如下:由组合数的定义,C(n, k)表示从n个不同元素中取出k个元素的组合数。

而C(n, n-k)表示从n个不同元素中取出n-k个元素的组合数。

由于从n个元素中取出的元素个数总和为n,因此取出k个元素的同时,必然取出了n-k个元素。

因此,C(n, k)和C(n, n-k)表示的是相同的情况,即从n个元素中取出k个元素,剩下的n-k个元素也被取出。

因此,C(n, k) = C(n, n-k)。

对偶定理和反演定理

对偶定理和反演定理是组合数学中常用的两个定理。

对偶定理是指:对于一个命题,把其中的所有“∧”和“∨”互换位置,把所有的“真”和“假”互换位置,所得到的命题与原命题等价。

例如,若命题为“若一个人不是男性且不是成年人,则他是未成年女性”,则对偶命题为“若一个人不是未成年女性或不是女性,则他是成年人或男性”。

对偶定理在组合数学中有着广泛的应用,例如在计算某些图形的性质时,可以通过对偶来简化问题。

反演定理是指:在一个集合中,如果存在某种关系,我们可以通过反演来求出该集合中满足某一条件的元素个数。

具体地,如果存在一个函数$f:Srightarrow T$,其中$S$表示原集合,$T$表示目标集合,且$f$是可逆的,那么我们可以通过反演来求出集合$S$中满足某一条件的元素个数,例如:

设$S$为由$n$个元素组成的集合,$T$为由所有的01串构成的集合,$f:Srightarrow T$是一个将$S$中的元素映射为01串的函数。

如果我们需要求出$S$中满足某一条件的元素个数,可以先通过$f$将$S$中的元素映射为01串,然后对$T$中的所有元素进行计数,最后再通过$f$的逆映射得到集合$S$中满足条件的元素个数。

反演定理在组合数学中有着广泛的应用,例如在计算某些图形的性质时,可以通过反演来求解。

- 1 -。

一、实验目的1. 理解对偶定理的基本概念和原理。

2. 掌握对偶定理的证明方法。

3. 通过实验验证对偶定理的正确性。

4. 培养学生的逻辑思维能力和实际操作能力。

二、实验原理对偶定理是图论中的一个重要定理,它揭示了两个图之间的对偶关系。

对偶定理的表述如下:设G=(V,E)是一个简单无向图,V为顶点集,E为边集。

若G的对偶图G'=(V',E')满足以下条件:(1)G'的顶点集V'与G的边集E一一对应;(2)G'的边集E'与G的顶点集V一一对应;(3)若G中存在一条从顶点u到顶点v的路径,则G'中存在一条从边u到边v的路径,反之亦然。

则称G和G'为对偶图。

三、实验内容1. 选择一个简单无向图G,并画出其图形。

2. 根据对偶定理的原理,构造G的对偶图G'。

3. 证明G和G'为对偶图。

4. 分析对偶图G'的性质。

四、实验步骤1. 选择一个简单无向图G,例如K3,3(三个顶点的完全图)。

2. 画出G的图形,并标注顶点和边。

3. 根据对偶定理的原理,构造G的对偶图G'。

对于G中的每条边,在G'中找到对应的顶点,并将G'中的顶点两两相连,形成G'的边。

4. 证明G和G'为对偶图。

具体步骤如下:(1)证明G'的顶点集V'与G的边集E一一对应。

由于G中有6条边,G'中有6个顶点,且G'的顶点与G的边一一对应,因此满足条件。

(2)证明G'的边集E'与G的顶点集V一一对应。

由于G中有3个顶点,G'中有3条边,且G'的边与G的顶点一一对应,因此满足条件。

(3)证明若G中存在一条从顶点u到顶点v的路径,则G'中存在一条从边u到边v的路径,反之亦然。

对于G中的一条从顶点u到顶点v的路径,将其对应的边u 和边v在G'中相连,即可得到一条从边u到边v的路径。

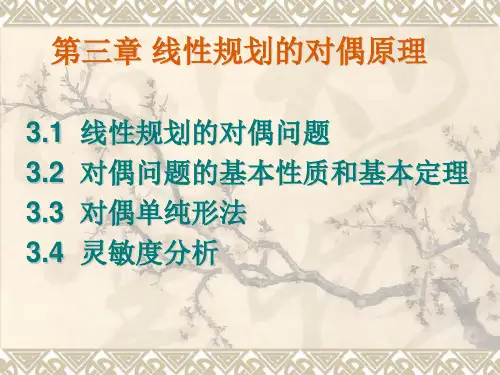

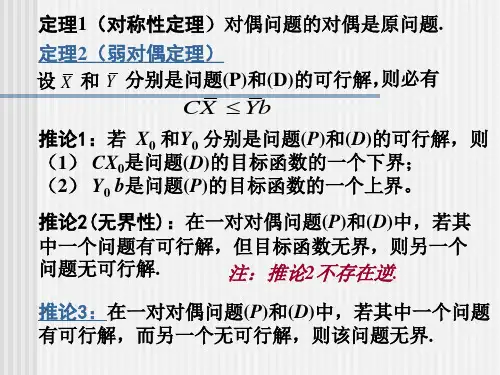

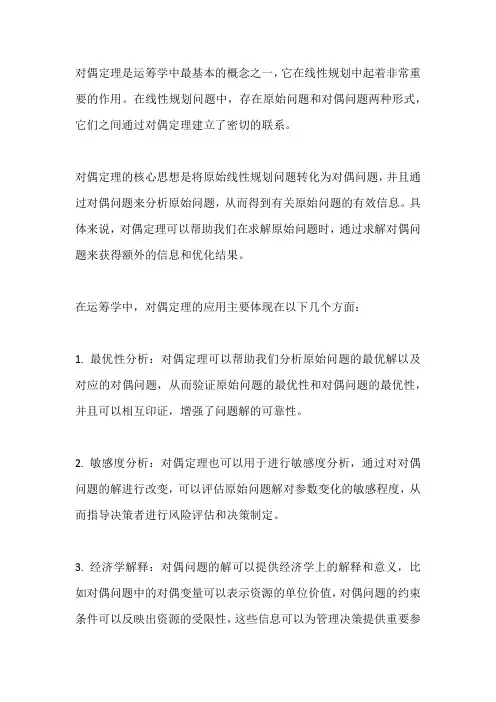

对偶定理是运筹学中最基本的概念之一,它在线性规划中起着非常重要的作用。

在线性规划问题中,存在原始问题和对偶问题两种形式,它们之间通过对偶定理建立了密切的联系。

对偶定理的核心思想是将原始线性规划问题转化为对偶问题,并且通过对偶问题来分析原始问题,从而得到有关原始问题的有效信息。

具体来说,对偶定理可以帮助我们在求解原始问题时,通过求解对偶问题来获得额外的信息和优化结果。

在运筹学中,对偶定理的应用主要体现在以下几个方面:

1. 最优性分析:对偶定理可以帮助我们分析原始问题的最优解以及对应的对偶问题,从而验证原始问题的最优性和对偶问题的最优性,并且可以相互印证,增强了问题解的可靠性。

2. 敏感度分析:对偶定理也可以用于进行敏感度分析,通过对对偶问题的解进行改变,可以评估原始问题解对参数变化的敏感程度,从而指导决策者进行风险评估和决策制定。

3. 经济学解释:对偶问题的解可以提供经济学上的解释和意义,比如对偶问题中的对偶变量可以表示资源的单位价值,对偶问题的约束条件可以反映出资源的受限性,这些信息可以为管理决策提供重要参

考。

总之,对偶定理在运筹学中具有重要的作用,通过对原始问题和对偶问题的分析,可以为决策者提供更全面的信息,帮助其做出更加合理的决策。

因此,对偶定理是线性规划理论中不可或缺的重要内容。

分布鲁棒优化对偶定理分布鲁棒优化是指在优化问题中考虑不确定性和分布偏移的情况,以确保在不同分布下仍能获得良好的优化结果。

这种方法在面对现实世界中存在的数据分布变化和不确定性时非常有用。

分布鲁棒优化的目标是设计算法和模型,使其对输入数据的分布变化具有一定的鲁棒性,即在不同分布下仍能保持良好的性能。

对偶定理是数学中的一个重要定理,通常用于优化理论中的对偶问题。

对偶定理提供了原始问题和对偶问题之间的关系,通过对原始问题进行变换得到对偶问题,并且在一定条件下,原始问题的最优解与对偶问题的最优解是相等的。

对偶定理在优化问题中有着广泛的应用,可以帮助我们更好地理解和解决优化问题。

从分布鲁棒优化和对偶定理的角度来看,我们可以探讨它们之间的关联。

在分布鲁棒优化中,我们通常需要考虑不同数据分布下的优化问题,而对偶定理可以帮助我们通过对偶问题的转换和分析,更好地理解和解决这些分布下的优化问题。

通过对偶定理,我们可以将原始的分布鲁棒优化问题转化为对偶问题,并通过对偶问题的求解来获得原始问题的最优解。

这种方法可以在一定程度上提高算法的鲁棒性,使其能够适应不同的数据分布,并且在不同分布下获得较好的优化结果。

另外,分布鲁棒优化和对偶定理在实际应用中也有着密切的联系。

在实际问题中,数据的分布通常是不确定的,而对偶定理提供了一种理论基础和方法,可以帮助我们设计更加鲁棒的优化算法来处理这种不确定性。

通过结合分布鲁棒优化和对偶定理,我们可以更好地应对现实世界中复杂多变的数据分布,从而得到更可靠和有效的优化结果。

总之,分布鲁棒优化和对偶定理是优化理论中重要的概念和方法,它们在处理不确定性和分布变化方面发挥着重要作用。

通过深入研究和理解这两个概念,我们可以更好地解决实际中的优化问题,并设计出更加鲁棒和有效的优化算法。

诺顿定理的定义

诺顿定理又称对偶定理,是由英国数学家约翰·诺顿于1834年所提出的定理,它是一个漫长的历史而又重要而深刻的数学命题,也是数理逻辑和算法的重要基础,并且在科学发展史上占据着重要地位。

诺顿定理是指:当存在一个命题组合时,如果有一条蕴含法则存在,它就可以

使已知蕴含关系等价于真值表,这条蕴含法则就是诺顿定理。

简单地讲,该定理说明,由若干条命题的真值表出发,可以通过蕴含法则,推出一系列新的命题,以达到最终的引理。

该定理使用重要的合取范式来捕获蕴含关系,传统范式“A → B”可以记为 */A -> B,其上A和B分别代表“A且非B”、“非A且B”和“A且B”,而诺顿定理则是使用这个合取范式来确定另一个蕴含关系,如"A -> B",蕴

含法则为A∨¬B → B。

总之,诺顿定理是一个重要的数学定理,深刻影响了数学、逻辑学等学科的发展。

该定理为许多重要的科学理论提供了基础,对科学的发展产生了深远的影响。

fenchel对偶定理Fenchel对偶理论是数学中的一种重要理论,它是非线性优化和凸分析领域中的基本理论之一。

Fenchel对偶理论为描述凸优化问题和非凸问题提供了一种理论框架,可以将非凸问题转化为等效的凸问题,并且为解决这些问题提供了一种有效的数值方法。

在数学中,Fenchel对偶理论是指将一个凸优化问题转化为其对应的对偶问题的方法。

这个过程可以通过寻找一个共轭函数来实现。

共轭函数是一个实值函数,它表示原函数在某个点的切线的斜率。

共轭函数是可以完全由原函数确定的,而且具有很好的凸性质。

Fenchel对偶定理是基于这个共轭函数的概念而得出的一组定理。

Fenchel对偶定理的基本思想是,定义原凸优化问题的拉格朗日函数,然后通过找到这个函数的共轭函数,将原问题转化为对偶问题。

对偶问题的解可以帮助我们理解原问题的解,并提供一种有效的优化方法。

Fenchel对偶定理包含以下几个基本定理:1. Fenchel对偶定理。

如果原问题是凸的,其拉格朗日对偶问题也是凸的,并且二者的最优解是相等的。

2. 定义投影算子。

对于一个凸集合,如果存在一个投影算子能够将点映射到该凸集里面,并保持点到集合的距离不变,那么这个算子是唯一的,并且是凹的。

3. 闭合定理。

对于一个凸集合,如果其闭包也是凸的,那么对于任意一个点,都存在一个最近的点投影到集合上。

4. 拉格朗日对偶函数的凸性。

如果原问题是凸的,其拉格朗日对偶函数也是凸的,并且在某些情况下可以减少计算量。

5. 序列定理。

定义一个序列,如果其满足一定的条件,那么这个序列必定在某个子序列上收敛到极值,并且这个极值满足李雅普诺夫条件。

总的来说,Fenchel对偶定理具有以下的优点:1. 可以将非凸问题转化为等价的凸问题,这使得问题的求解可以通过凸优化算法来实现。

2. 对偶问题的解有助于我们理解原问题的解。

3. 对偶问题的解可以提供一种有效的优化方法。

4. Fenchel对偶定理提供了一种通用的方法,适用于各种不同类型的优化问题。

对偶定理和反演定理

对偶定理和反演定理是离散数学中重要的概念。

对偶定理和反演定理

在应用中经常被用于解决图形、计算机科学、信息工程以及其他数学

分支的问题。

对偶定理是指一个问题的解决与该问题的对偶问题的解决相关。

对偶

问题通常通过交换问题的行和列来获得。

这种性质可以应用于图形学中。

例如,在一个平面问题中,如果把点替换成面,则原来的图形问

题成为对偶问题。

解决问题的难度取决于问题是否有优秀的对偶形式。

如果存在优秀的对偶形式,则可以使用对偶定理来解决问题。

反演定理是指一种技术,可以用来解决含有卷积、递归、数论运算等

的复杂问题。

反演定理是离散数学中最经典和重要的定理之一。

反演

定理可以应用于代数、分析、拓扑和众多相关分支的问题。

反演定理

可以从不同的角度来看待,但其本质是一种转化形式,通过这种形式

化的方法将原本难以处理的问题转化为更加容易处理的形式。

在离散数学中,对偶定理和反演定理是十分重要的概念。

对偶定理通

常可以用来发现新问题,而反演定理通常用来解决复杂问题。

这两个

概念的应用与发展,帮助着学者们更好地理解离散数学的本质,并在

不断拓展知识的同时,得到更广泛的应用。

fenchel对偶定理费马对偶定理(Fermat's Last Theorem)是一条数论定理,是由17世纪法国数学家费尔马(Pierre de Fermat)在1637年提出的,直到1994年才被英国数学家安德鲁·怀尔斯证明。

费马对偶定理在数学界引起了很大的轰动,因为它涉及到整数解的问题,在数论中扮演着非常重要的角色。

费马对偶定理可以表述为:当n大于2时,方程x^n + y^n =z^n没有正整数解。

费马最初提出这个定理的时候,并没有给出证明,只是说自己找到了"简洁而漂亮的证明"。

这一定理在当时成为了一项数学难题,被世人热议和争论了数百年之久。

直到怀尔斯的证明出现,费马对偶定理的谜团才得以解开。

怀尔斯的证明运用了20世纪代数几何的方法,研究了椭圆曲线上的有理点。

他证明了当n大于等于3时,方程x^n + y^n = z^n在有理数域上没有非平凡解,从而完美地证明了费马对偶定理。

怀尔斯的证明之所以被广泛接受,是因为他使用了当时最前沿的数学工具和方法,并且逻辑十分严密。

费马对偶定理的证明不仅令人印象深刻,而且对数学研究产生了重要影响。

证明过程中引入的代数几何方法,推动了代数几何理论的发展。

同时,这个定理也启发了其他数学家对于数学问题的思考。

例如,在证明费马对偶定理的过程中,怀尔斯使用了模形式的概念,这也激发了其他数学家研究模形式的兴趣,推动了数论中模形式和椭圆曲线的研究。

费马对偶定理的证明为数学界赢得了诺贝尔级的奖项,这一成果也体现了数学是一门既具有纯理论性又具有实际应用性的科学。

费马对偶定理的证明不仅仅是一项科学成果,更是人类智慧的结晶和对数学美的追求。

总结来说,费马对偶定理是一条重要的数论定理,它的证明经历了几百年的等待和探索,在20世纪通过怀尔斯的努力才最终得以解决。

这个定理引发了数学界的广泛讨论和研究,推动了代数几何和模形式的发展。

费马对偶定理的证明是数学研究的重大成果,也展示了数学的魅力和无限可能性。

数电对偶定理

在数字电路中,对偶定理是一组可以用来简化逻辑表达式的定理,它可以通过对逻辑表达式的输入和输出取反来得到新的逻辑表达式。

对偶定理包括以下几个定理:

1. 数学或门的对偶:(A+B)'=A'B'

将一个数学或门的输入和输出进行取反,得到新的逻辑表达式。

2. 数学与门的对偶:(A*B)'=A'+B'

将一个数学与门的输入和输出进行取反,得到新的逻辑表达式。

3. 数学异或门的对偶:(A⊕B)'=A⊕B

将一个数学异或门的输入和输出进行取反,得到新的逻辑表达式。

4. 数学同或门的对偶:(A⊙B)'=A⊙B'

将一个数学同或门的输入和输出进行取反,得到新的逻辑表达式。

通过使用对偶定理,可以将原始的逻辑表达式转换为其对偶形式,从而在设计数字电路时能够更加简洁和高效地表示逻辑功能。