文言文阅读4.文意理解与概括

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:27

关于文言文文意理解考点整理

文言文文意理解考点整理主要包括以下方面:

1. 实词解释和虚词辨析。

实词解释和虚词辨析是文言文阅读中的重要考点,实词解释题

要求考生根据上下文,选取恰当的解释;虚词辨析题则要求考生识别虚词在句中的正确用法。

2. 句子翻译。

句子翻译是考查文言文翻译能力的重要方式,要求考生将文言语句翻译成

准确、通顺的现代汉语。

3. 内容理解。

内容理解包括对文言文整体文意的理解,以及根据上下文对具体句子的理

解。

4. 内容概括和人物形象分析。

内容概括要求考生对文言文的主要内容进行概括,而人物

形象分析则要求考生对文中人物形象进行深入分析。

在理解文言文的文意时,考生应掌握以下技巧:

1. 划分句子节奏。

文言语句的停顿应遵循两个原则:人名、地名、物名等中间不能停顿;

表示一个完整概念的短语中间不能停顿。

2. 直接迁移法。

又称“联想推断法”,即联系已学课文中有关该词的用法推断词义。

高考语文文言文文意概括简答题知识讲解与练习一、考查类型1.概括内容要点这类题要求考生根据题目的要求能够从文本中筛选出有效信息,经过分析、概括,整合成新的语句,体现新的思维成果。

对于史传类文言文而言,作者往往围绕一个主要人物来展开事件叙述,并作简要的观点阐发。

因而能否分层概括文章的主要内容就是命题者检验考生阅读能力的一种途径。

2.概括人物特点此类题目一般是据事求理,根据人物具体言行概括其行为特征或思想性格。

这些“特点”词有的可以从原文中摘取,更多的是要用自己的语言概括。

其中对人物的言行的理解不可断章取义、孤立片面,要学会在具体语境中,在具体的事件情境下理解,只有这样,概括才能准确。

人物形象特点具有多重性,在准确使用“特点”词的前提下多方位概括,力求立体丰满。

3.探寻事件原因这类题要求考生读懂文本,深入了解事实真相和来龙去脉,重点是了解事情的前因后果和它所包含的深层意义,在此基础上经过独立思考进行回答。

原因与结果是无法割裂开的。

任何事物只要存在,就有它存在的原因。

原因是造成某种结果或引起另一件事情发生的条件。

就文言文中某一现象或结果要求考生结合选文追溯原因,几乎适用于所有类型的文言文,考生备考时应加以重视。

4.概括观点态度“概括作者在文中的观点态度”是文言文阅读考查的最高层次。

在一般的传记文中,作者的观点态度往往不会明确说出来,我们要通过对人物的描写,人物的主次关系,对事件的叙述、详略的安排等看出作者的思想感情是爱还是憎,作品的倾向是肯定还是否定,写作意图是歌颂赞扬还是鞭挞讽刺,文章的主旨是要读者吸取什么教训还是获得什么启示。

在论说文中,要通过对论点、论据、论证的分析,联系作者的身世和所处时代,弄清作者的写作意图和观点态度。

5.分析评价内容这类题要求考生能够对文中的某个人物、某件事情、某种做法、某关键句的意义或文章的语言特点等内容进行分析评价。

要答好此类题就必须依据原文,从实际出发,对原文内容进行辩证的思考和客观的评价。

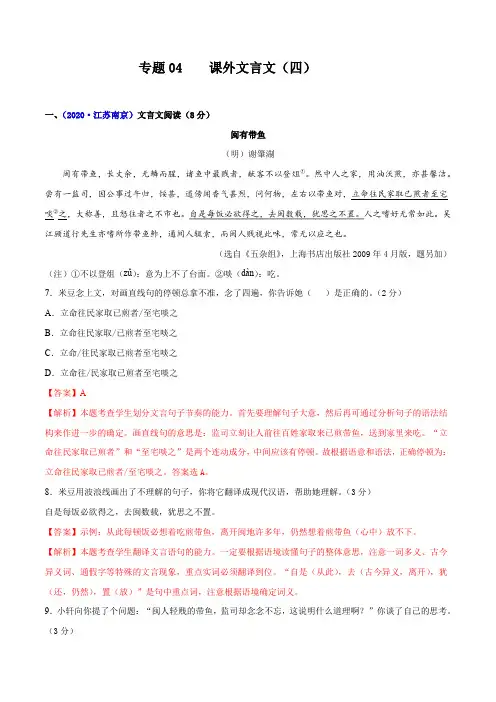

专题04 课外文言文(四)一、(2020·江苏南京)文言文阅读(8分)闽有带鱼(明)谢肇淛闽有带鱼,长丈余,无鳞而腥,诸鱼中最贱者,献客不以登俎①。

然中人之家,用油沃煎,亦甚馨洁。

尝有一监司,因公事过午归,馁甚,道傍闻香气甚烈,问何物,左右以带鱼对,立命往民家取已煎者至宅啖②之,大称善,且怒往者之不市也。

自是每饭必欲得之,去闽数载,犹思之不置。

人之嗜好无常如此。

吴江顾道行先生亦嗜所作带鱼鲊,通间人辄索,而闽人贱视此味,常无以应之也。

(选自《五杂组》,上海书店出版社2009年4月版,题另加)(注)①不以登俎(zǔ):意为上不了台面。

②啖(dàn):吃。

7.米豆念上文,对画直线句的停顿总拿不准,念了四遍,你告诉她()是正确的。

(2分)A.立命往民家取已煎者/至宅啖之B.立命往民家取/已煎者至宅啖之C.立命/往民家取已煎者至宅啖之D.立命往/民家取已煎者至宅啖之【答案】A【解析】本题考查学生划分文言句子节奏的能力。

首先要理解句子大意,然后再可通过分析句子的语法结构来作进一步的确定。

画直线句的意思是:监司立刻让人前往百姓家取来已煎带鱼,送到家里来吃。

“立命往民家取已煎者”和“至宅啖之”是两个连动成分,中间应该有停顿。

故根据语意和语法,正确停顿为:立命往民家取已煎者/至宅啖之。

答案选A。

8.米豆用波浪线画出了不理解的句子,你将它翻译成现代汉语,帮助她理解。

(3分)自是每饭必欲得之,去闽数载,犹思之不置。

【答案】示例:从此每顿饭必想着吃煎带鱼,离开闽地许多年,仍然想着煎带鱼(心中)放不下。

【解析】本题考查学生翻译文言语句的能力。

一定要根据语境读懂句子的整体意思,注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。

“自是(从此),去(古今异义,离开),犹(还,仍然),置(放)”是句中重点词,注意根据语境确定词义。

9.小轩向你提了个问题:“闽人轻贱的带鱼,监司却念念不忘,这说明什么道理啊?”你谈了自己的思考。

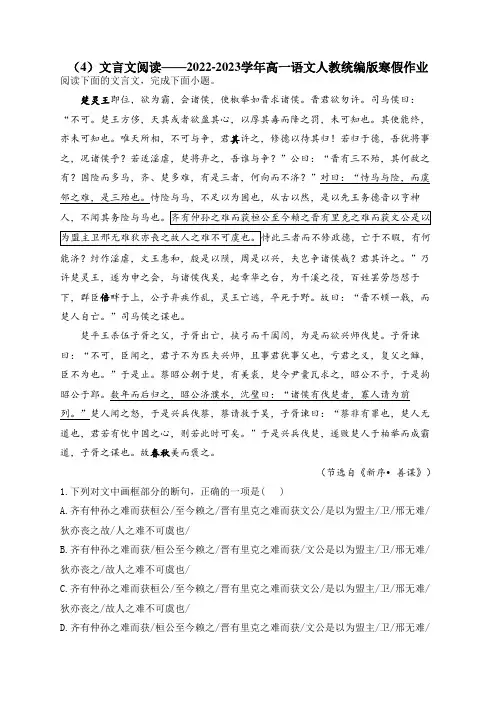

(4)文言文阅读——2022-2023学年高一语文人教统编版寒假作业阅读下面的文言文,完成下面小题。

楚灵王即位,欲为霸,会诸侯,使椒举如晋求诸侯。

晋君欲勿许。

司马侯曰:“不可。

楚王方侈,天其或者欲盈其心,以厚其毒而降之罚,未可知也。

其使能终,亦未可知也。

唯天所相,不可与争,君其许之,修德以待其归!若归于德,吾犹将事之,况诸侯乎?若适淫虐,楚将弃之,吾谁与争?”公曰:“晋有三不殆,其何敌之能济?纣作淫虐,文王惠和,殷是以陨,周是以兴,夫岂争诸侯哉?君其许之。

”乃许楚灵王,遂为申之会,与诸侯伐吴,起章华之台,为干溪之役,百姓罢劳怨怼于下,群臣倍畔于上,公子弃疾作乱,灵王亡逃,卒死于野。

故曰:“晋不顿一戟,而楚人自亡。

”司马侯之谋也。

楚平王杀伍子胥之父,子胥出亡,挟弓而干阖闾,为是而欲兴师伐楚。

子胥谏曰:“不可,臣闻之,君子不为匹夫兴师,且事君犹事父也,亏君之义,复父之雠,臣不为也。

”于是止。

蔡昭公朝于楚,有美裘,楚令尹囊瓦求之,昭公不予,于是拘道也,君若有忧中国之心,则若此时可矣。

”于是兴兵伐楚,遂败楚人于柏举而成霸道,子胥之谋也。

故春秋美而褒之。

(节选自《新序•善谋》)1.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )A.齐有仲孙之难而获桓公/至今赖之/晋有里克之难而获文公/是以为盟主/卫/邢无难/狄亦丧之故/人之难不可虞也/B.齐有仲孙之难而获/桓公至今赖之/晋有里克之难而获/文公是以为盟主/卫/邢无难/狄亦丧之/故人之难不可虞也/C.齐有仲孙之难而获桓公/至今赖之/晋有里克之难而获文公/是以为盟主/卫/邢无难/狄亦丧之/故人之难不可虞也/D.齐有仲孙之难而获/桓公至今赖之/晋有里克之难而获/文公是以为盟主/卫/邢无难/狄亦丧之/故人之难/不可虞也/2.下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )A.楚灵王,是楚国国君熊围的谥号,从这个谥号可以看出后人对他的同情。

B.其,表祈使语气,与《烛之武退秦师》中“吾其还也”的“其”含义相同。

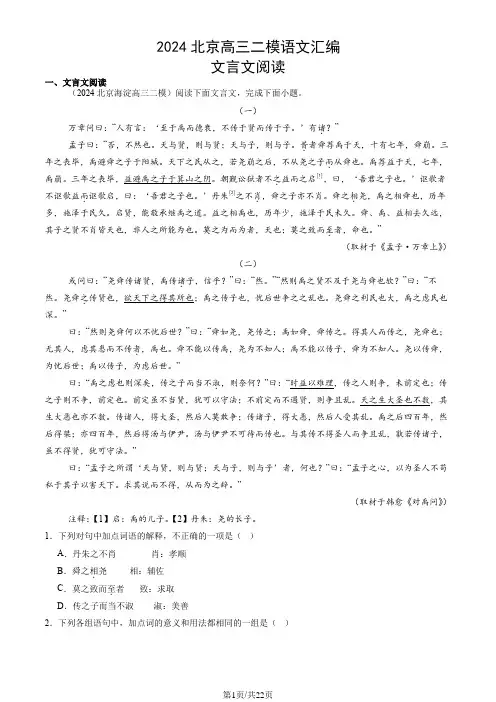

2024北京高三二模语文汇编文言文阅读一、文言文阅读(2024北京海淀高三二模)阅读下面文言文,完成下面小题。

(一)万章问曰:“人有言:‘至于禹而德衰,不传于贤而传于子。

’有诸.?”孟子曰:“否,不然也。

天与贤,则与贤;天与子,则与子。

昔.者舜荐禹于天,十有七年,舜崩。

三年之丧毕,禹避舜之子于阳城。

天下之民从之,若尧崩之后,不从尧之子而.从舜也。

禹荐益于天,七年,禹崩。

三年之丧毕,益避禹之子于箕山之阴。

朝觐讼狱者不之.益而之启[1]...,曰,‘吾君之子也。

’讴歌者不讴歌益而.讴歌启,曰:‘吾君之子也。

’丹朱[2]...之不肖.,舜之子亦不肖。

舜之相.尧,禹之相舜也,历年多,施泽于民久。

启贤,能敬承继禹之道。

益之相禹也,历年少,施泽于民未久。

舜、禹、益相去久远,其子之贤不肖皆天也,非人之所能为也。

莫之为而为者,天也;莫之致而至.者,命也。

”(取材于《孟子·万章上》)(二)或问曰:“尧舜传诸贤,禹传诸.子,信乎?”曰:“然。

”“然则禹之贤不及于尧与舜也欤?”曰:“不然。

尧舜之.传贤也,欲天下之得其所也;禹之传子也,忧后世争之之乱也。

尧舜之利民也大,禹之虑民也深。

”曰:“然则尧舜何以不忧后世?”曰:“舜如尧,尧传之;禹如舜,舜传之。

得其人而传之,尧舜也;无其人,虑其患而不传者.,禹也。

舜不能以传禹,尧为不知人;禹不能以传子,舜为不知人。

尧以传舜,为忧后世;禹以传子,为虑后世。

”曰:“禹之虑也则深矣,传之子而当不淑.,则奈何?”曰:“时益以难理,传之人则争,未前定也;传之子则不争,前定也。

前定虽不当贤,犹可以守法;不前定而不遇贤,则争且乱。

天之生大圣也不数,其生大恶也亦不数。

传诸人,得大圣,然后人莫敢争;传诸子,得大恶,然后人受其乱。

禹之后四百年,然后得桀;亦四百年,然后得汤与伊尹。

汤与伊尹不可待而传也。

与其传不得圣人而争且乱,孰若传诸子,虽不得贤,犹可守法。

”曰:“孟子之所谓‘天与贤,则与贤;天与子,则与子’者,何也?”曰:“孟子之心,以为圣人不苟私于其子以害天下。

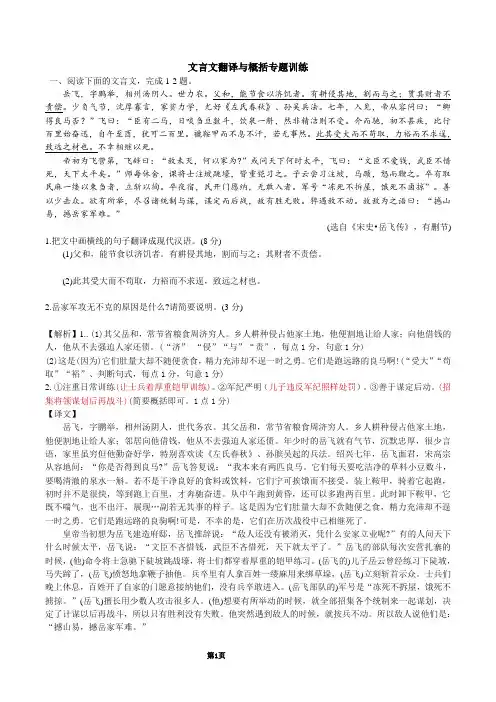

文言文翻译与概括专题训练一、阅读下面的文言文,完成1-2题。

岳飞,字鹏举,相州汤阴人。

世力农。

父和,能节食以济饥者。

有耕侵其地,割而与之;贳其财者不责偿。

少负气节,沈厚寡言,家贫力学,尤好《左氏春秋》、孙吴兵法。

七年,入见,帝从容问曰:“卿得良马否?”飞曰:“臣有二马,日啖刍豆数斗,饮泉一斛,然非精洁则不受。

介而驰,初不甚疾,比行百里始奋迅,自午至酉,犹可二百里。

褫鞍甲而不息不汗,若无事然。

此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。

不幸相继以死。

帝初为飞营第,飞辞曰:“敌未灭,何以家为?”或问天下何时太平,飞曰:“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。

”师每休舍,课将士注坡跳壕,皆重铠习之。

子云尝习注坡,马踬,怒而鞭之。

卒有取民麻一缕以束刍者,立斩以徇。

卒夜宿,民开门愿纳,无敢入者。

军号“冻死不拆屋,饿死不卤掠”。

善以少击众。

欲有所举,尽召诸统制与谋,谋定而后战,故有胜无败。

猝遇敌不动。

故敌为之语曰:“撼山易,撼岳家军难。

”(选自《宋史•岳飞传》,有删节) 1.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)(1)父和,能节食以济饥者。

有耕侵其地,割而与之;其财者不责偿。

(2)此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。

2.岳家军攻无不克的原因是什么?请简要说明。

(3分)【解析】1..(1)其父岳和,常节省粮食周济穷人。

乡人耕种侵占他家土地,他便割地让给人家;向他借钱的人,他从不去强迫人家还债。

(“济”“侵”“与”“责”,每点1分,句意1分)(2)这是(因为)它们肚量大却不随便贪食,精力充沛却不逞一时之勇。

它们是跑远路的良马啊!(“受大”“苟取”“裕”、判断句式,每点1分,句意1分)2.①注重日常训练(让士兵着厚重铠甲训练)。

②军纪严明(儿子违反军纪照样处罚)。

③善于谋定后动。

(招集将领谋划后再战斗)(简要概括即可。

1点1分)【译文】岳飞,字鹏举,相州汤阴人,世代务农。

其父岳和,常节省粮食周济穷人。

乡人耕种侵占他家土地,他便割地让给人家;邻居向他借钱,他从不去强迫人家还债。

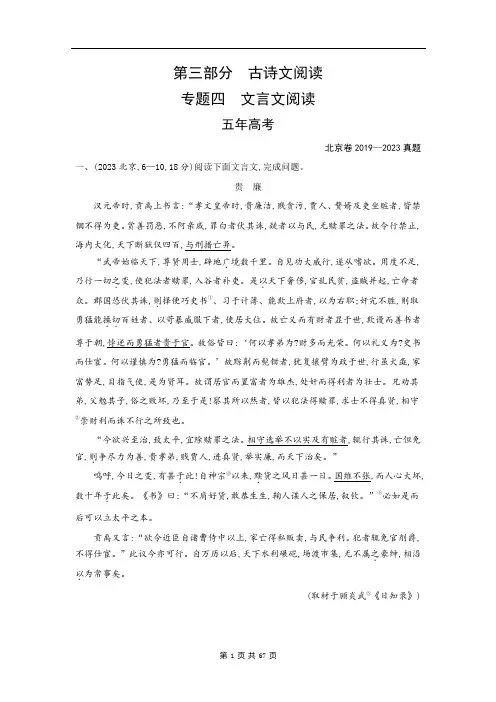

第三部分古诗文阅读专题四文言文阅读五年高考北京卷2019—2023真题一、(2023北京,6—10,18分)阅读下面文言文,完成问题。

贵廉汉元帝时,贡禹上书言:“孝文皇帝时,贵廉洁,贱贪污,贾人、赘婿及吏坐赃者,皆禁锢不得为吏。

赏善罚恶,不阿亲戚,罪白者伏其诛,疑者以与民,无赎罪之法。

故令行禁止,海内大化,天下断狱仅四百,与刑措亡异。

“武帝始临天下,尊贤用士,辟地广.境数千里。

自见功大威行,遂从.嗜欲。

用度不足,乃行一切之.变,使犯法者赎罪,入谷者补吏。

是以.天下奢侈,官乱民贫,盗贼并起,亡命者众。

郡国恐伏其诛,则.择便巧史书①、习于计簿、能欺上府者,以为右职;奸宄不胜,则取勇猛能操切..百姓者、以苛暴威服下者,使居大位。

故亡义而有财者显于世,欺谩而善书者尊于朝,悖逆而勇猛者贵于官。

故俗皆曰:‘何以孝弟为?财多而光荣。

何以礼义为?史书而仕宦。

何以谨慎为?勇猛而临官。

’故黥劓而髡钳者,犹复攘臂为政于世,行虽犬彘,家富势足,目指气使,是为贤耳。

故谓居官而置富者为雄杰,处奸而得利者为壮士。

兄劝其弟,父勉其子,俗之败坏,乃至于是!察其所以然者,皆以犯法得赎罪,求士不得真贤,相守②崇财利而诛不行之所致也。

“今欲兴至治,致太平,宜除赎罪之法。

相守选举不以实及有赃者,辄行其诛,亡但免官,则.争尽力为善,贵孝弟,贱贾人,进真贤,举实廉,而天下治矣。

”呜呼,今日之变,有甚于.此!自神宗③以来,黩.货之风日甚一日。

国维不张,而人心大坏,数十年于.此矣。

《书》曰:“不肩好货,敢恭生生,鞠人谋人之保居,叙钦。

”④必如是而后可以立太平之本。

贡禹又言:“欲令近臣自诸曹侍中以上,家亡得私贩卖,与民争利。

犯者辄免官削爵,不得仕宦。

”此议今亦可行。

自万历以后,天下水利碾硙,场渡市集,无不属之.豪绅,相沿以.为常事矣。

(取材于顾炎武⑤《日知录》)[注] ①便巧史书:这里指善于舞文弄墨。

②相守:诸侯国相、郡守。

③神宗:明朝皇帝,年号万历。

高中文言文文意理解及主观概括题一、文意理解“文意理解”题命题涵盖广泛,要求整体把握文意,是对文言文阅读能力的高层次要求。

“筛选文中的信息”和“归纳内容要点,概括中心意思”是文言文阅读文意理解的重点考查内容。

1.通读全文,整体感知,紧抓关键高考文言文阅读材料,不管是一篇还是一段,都有一定的独立性和完整性。

我们要树立整体意识,在疏通字词的基础上,首先从内容上分辨是记人,还是叙事,抑或议论;然后由整体到局部分析文章所写的内容,比如议论的文章,主要弄清记叙的事件,导致的后果和追溯其原因,通过概括筛选信息,浓缩全文,化繁为简,从而从整体上把握文章的内容要点和作者的思想感情。

同时,湖南近几年考的都是人文类古文,文中大多有对人物的评价语、对人物行事的归结语以及一些点到为止抒情议论语等。

通读全文时,应敏感的抓住这些围绕中心分散在各处的关键语句,归纳文章要点,体会作者的观点态度。

2.审视题干,浏览选项,圈定区域通读材料以后,对内容虽有整体感知,但必然留下许多疑点和难点。

这时,不要去钻牛角尖,最巧妙的办法,就是浏览考题,从题干和选项中获取信息,解决疑难。

题干所给往往是很概括的观点,或对观点起到导向和提示作用。

我们应先审读题干确定导向,再细读选项表述,快速圈定四个选项在原文中的对应区域,比照两者之间有无异同。

尤其要注意细节,注意选项对原文的转述是否等值,发现有出入时一定要对关键语句反复推敲,直至确认无误。

3.再读材料,据文正义,推敲辨析从考题选项中得到的信息,有的是正确的,有的是错误的。

要辩清正误,还得返回材料,据文正义。

所谓“据文证义”,就是根据具体的语言环境考察揣摩字义、词义、文意。

“具体的语言环境”,指文章的时代背景,作者的思想感情,全文的中心意思以及上下文的主要内容和表达特点等。

“考察揣摩”,指在字不离词,词不离句,句不离段的前提下,进行一系列的体味、判断、推导,以达到准确把握语义乃至文意的目的。

考生应具备这种强烈的文本意识,对照文本反复推敲、仔细辨析,切忌乱猜瞎想。

第14讲文言文文意理解及主观概括题一、文意理解“文意理解”题命题涵盖广泛,要求整体把握文意,是对文言文阅读能力的高层次要求。

“筛选文中的信息”和“归纳内容要点,概括中心意思”是文言文阅读文意理解的重点考查内容。

1.通读全文,整体感知,紧抓关键高考文言文阅读材料,不管是一篇还是一段,都有一定的独立性和完整性。

我们要树立整体意识,在疏通字词的基础上,首先从内容上分辨是记人,还是叙事,抑或议论;然后由整体到局部分析文章所写的内容,比如议论的文章,主要弄清记叙的事件,导致的后果和追溯其原因,通过概括筛选信息,浓缩全文,化繁为简,从而从整体上把握文章的内容要点和作者的思想感情。

同时,湖南近几年考的都是人文类古文,文中大多有对人物的评价语、对人物行事的归结语以及一些点到为止抒情议论语等。

通读全文时,应敏感的抓住这些围绕中心分散在各处的关键语句,归纳文章要点,体会作者的观点态度。

2.审视题干,浏览选项,圈定区域通读材料以后,对内容虽有整体感知,但必然留下许多疑点和难点。

这时,不要去钻牛角尖,最巧妙的办法,就是浏览考题,从题干和选项中获取信息,解决疑难。

题干所给往往是很概括的观点,或对观点起到导向和提示作用。

我们应先审读题干确定导向,再细读选项表述,快速圈定四个选项在原文中的对应区域,比照两者之间有无异同。

尤其要注意细节,注意选项对原文的转述是否等值,发现有出入时一定要对关键语句反复推敲,直至确认无误。

3.再读材料,据文正义,推敲辨析从考题选项中得到的信息,有的是正确的,有的是错误的。

要辩清正误,还得返回材料,据文正义。

所谓“据文证义”,就是根据具体的语言环境考察揣摩字义、词义、文意。

“具体的语言环境”,指文章的时代背景,作者的思想感情,全文的中心意思以及上下文的主要内容和表达特点等。

“考察揣摩”,指在字不离词,词不离句,句不离段的前提下,进行一系列的体味、判断、推导,以达到准确把握语义乃至文意的目的。

考生应具备这种强烈的文本意识,对照文本反复推敲、仔细辨析,切忌乱猜瞎想。

2013高考语文理解文言文文意“擒贼先擒王”、“打蛇要打七寸”这些俗语告诉我们一个很明显的道理,看问题要看主要部分,抓重点。

对于文言文的学习,该如何很好的理解它的文意呢?一、抓住信息语境,理解信息含意1.考点指要考点:筛选文中的信息。

所谓“信息”,在传记文(或记人小说)中,指传记对象(人物)的言谈举止;所谓“筛选”,即找出所列信息符合题干要求(传记文中主要指人物的性格)的选项。

一般题型是从下列组合之中找出符合题千要求的一项:1)给出6条“信息,,(文中原句),各选3条分为4组,每组表现人物某一特点;2.方法指要1)要具备阅读浅近文言文的能力,能读懂原文,了解全文大体意思。

2)要找准信息的语境(上下文),语境要完整。

3)根据语境判断信息是否符合题干要求。

有的语境已经明示信息的含意,抓住这类语句,判断就更容易。

二、归纳概括要找准语段1.考点指要考点:归纳内容要点,概括中心意思。

其考试形式多是由试题设计者对文中所记事实或所论道理进行分析和概括,分列4项,让考生找出其中不符合题干要求的一项。

错误选项(一般指不符合文意)的设计大致有如下几种:(一)曲解词义指命题者在设置干扰项时,故意对文言材料中某一词语错误地加以解释,从而导致叙述出错。

1.全国卷Ⅱ第10题C项(选文出自《宋书郭原平传》):郭原平以种瓜为业,曾遇大旱,运瓜的沟渠不能通船。

县官刘僧秀要引农田中水注入瓜渠让他运瓜,他不肯接受。

运瓜时他见有人遇到困难,却能迅速相助。

本项错在“要引农田中水注入瓜渠让他运瓜”的“农田中水”,应该是“下渎水与之”--“渎水”即瓜渎中的水。

2.全国卷Ⅲ第6题D项(选文出自《宋史朱昭传》):朱昭方面有人暗中与敌人串通,透露了朱昭准备突围的消息。

敌人害死守兵,得到城池。

朱昭不幸坠入沟堑,他怒目提剑,无人敢前,最后中箭而死。

原文写“贼大惧,以利啖守兵,得登城”,“以利啖守兵”说的是以利益收买了守兵,而非“敌人害死守兵”。

(二)、夸大其辞命题者在构拟这类选项时,常常在大体准确的概括、分析中,夹杂一两处故意夸大的地方作为干扰。