乙肝五项检测中五种少见模式的分析

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

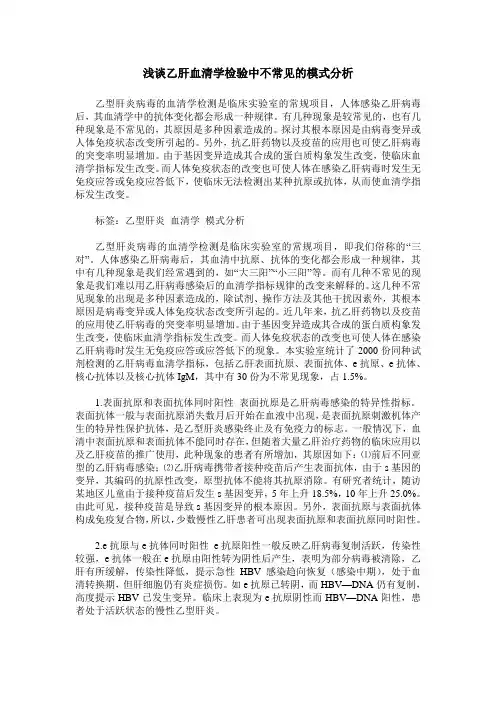

浅谈乙肝血清学检验中不常见的模式分析乙型肝炎病毒的血清学检测是临床实验室的常规项目,人体感染乙肝病毒后,其血清学中的抗体变化都会形成一种规律。

有几种现象是较常见的,也有几种现象是不常见的,其原因是多种因素造成的。

探讨其根本原因是由病毒变异或人体免疫状态改变所引起的。

另外,抗乙肝药物以及疫苗的应用也可使乙肝病毒的突变率明显增加。

由于基因变异造成其合成的蛋白质构象发生改变,使临床血清学指标发生改变。

而人体免疫状态的改变也可使人体在感染乙肝病毒时发生无免疫应答或免疫应答低下,使临床无法检测出某种抗原或抗体,从而使血清学指标发生改变。

标签:乙型肝炎血清学模式分析乙型肝炎病毒的血清学检测是临床实验室的常规项目,即我们俗称的“三对”。

人体感染乙肝病毒后,其血清中抗原、抗体的变化都会形成一种规律,其中有几种现象是我们经常遇到的,如“大三阳”“小三阳”等。

而有几种不常见的现象是我们难以用乙肝病毒感染后的血清学指标规律的改变来解释的。

这几种不常见现象的出现是多种因素造成的,除试剂、操作方法及其他干扰因素外,其根本原因是病毒变异或人体免疫状态改变所引起的。

近几年来,抗乙肝药物以及疫苗的应用使乙肝病毒的突变率明显增加。

由于基因变异造成其合成的蛋白质构象发生改变,使临床血清学指标发生改变。

而人体免疫状态的改变也可使人体在感染乙肝病毒时发生无免疫应答或应答低下的现象。

本实验室统计了2000份同种试剂检测的乙肝病毒血清学指标,包括乙肝表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体以及核心抗体IgM,其中有30份为不常见现象,占1.5%。

1.表面抗原和表面抗体同时阳性表面抗原是乙肝病毒感染的特异性指标。

表面抗体一般与表面抗原消失数月后开始在血液中出现,是表面抗原刺激机体产生的特异性保护抗体,是乙型肝炎感染终止及有免疫力的标志。

一般情况下,血清中表面抗原和表面抗体不能同时存在,但随着大量乙肝治疗药物的临床应用以及乙肝疫苗的推广使用,此种现象的患者有所增加,其原因如下:⑴前后不同亚型的乙肝病毒感染;⑵乙肝病毒携带者接种疫苗后产生表面抗体,由于s基因的变异,其编码的抗原性改变,原型抗体不能将其抗原消除。

乙肝五项的常见错误解读及常见结果解读乙肝五项(也称为“两对半”)是临床常见的化验项目,目前已作为常规的体检项目,几乎在所有级别的医院均可开展,在各种体检中一般均包括此种项目,但由于对乙肝五项的解读需要一定的专业知识,在临床工作中,不但很多普通百姓或患者会对自己的乙肝五项结果产生误解,甚至很多非肝病专业的医生也会对患者给出错误解释,这会导致两种可能,或者给患者造成不必要的恐慌,或者使原本需要治疗的患者产生盲目乐观,忽视病情。

以下,就本人在长期从事乙肝临床工作中发现的一些错误做以解析。

1、什么是乙肝五项?乙肝五项(又称两对半)包括表面抗原(HBsAg)和表面抗体(抗HBs或HBsAb)、e抗原(HBeAg)和e抗体(抗HBe或HBeAb)和核心抗体(抗HBc或HBcAb)。

乙肝两对半又称乙肝五项,其检查意义在于:检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大三阳、小三阳。

乙肝五项和肝功能是不同的两个检查项目,二者完全不同,有很多患者对二者不能区分。

一般较正规的体检均包括肝功能和乙肝五项同时检查,但目前国家为保护乙肝患者的隐私,规定在部分体检中只检查肝功能而不检查乙肝五项。

但必须提醒,肝功能正常不等于没有乙肝,必须经过乙肝五项检查才能确定是否患有乙肝。

2、什么是澳抗阳性?表面抗原(HBsAg)最早被称为澳大利亚抗原,简称澳抗,以前很多体检项目或基层医院只检查乙肝表面抗原而不进行五项检查,因此我们过去习惯将乙肝病毒感染者称为澳抗阳性患者。

这一名称目前已逐渐不在使用,但约定俗成,很多人还在使用这一名称。

甚至有些人说“我只是澳抗阳性,我没有乙肝”。

这是极其错误的,澳抗阳性就是慢性乙肝病毒感染。

澳抗阳性患者经乙肝五项检查,一般不是大三阳,就是小三阳。

如果家族中有“澳抗阳性”的人,那么一定要仔细检查一下自己是否已被感染。

3、小三阳一定比大三阳好吗?“大三阳”是指表面抗原(HBsAg)、e抗原(HBeAg)和核心抗体(抗HBc或HBcAb)这三项阳性的情况。

乙肝两对半少见模式分析乙肝病毒是引发乙肝的罪魁祸首,目前对乙肝进行诊断的重要手段之一就是乙肝两对半,也就是俗称的“乙肝五项”。

在乙肝两对半中,共有9种常见模式,16种少见模式和7种罕见模式。

本文主要对乙肝两对半少见模式中抗-HBs与HBsAg 同时呈阳性的情况进行了分析。

标签:乙肝两对半乙肝五项乙肝两对半少见模式分析乙肝病毒(HBV)是一种能够引发乙型肝炎的病原体,而诊断乙肝的重要方法之一就是乙肝两对半。

医学界一般认为,抗-HBs会在HBsAg消失后的2~6周内出现,所以在绝大多数情况下,抗-HBs与HBsAg不会同时呈阳性,但是仍存在着亚临床型或非典型感染HBV的患者出现抗-HBs(+)、抗-HBc(+)、HBeAg(+)的情况。

由此可见,虽然抗-HBs呈阳性,但患者肝脏内部仍有可能在进行病毒的复制。

1资料与方法1.1一般资料50例采自本院门诊及住院病人的样本,其中女20例,男30例,年龄为15~65周岁。

经过复检核实后,将血清样本至于-20℃的加盖试管内保存备检。

1.2试剂与方法乙肝两对半检测均采用ELISA法,检测试剂为上海科华公司生产。

PCR检测HBV.DNA,检测试剂为浙江伊利康公司生产。

对样本中的乙肝病毒血清标志物进行定量的PCR法以及对其进行定性的ELISA法均严格按照检测试剂的使用要求进行操作。

样本检测所采用的仪器分别为美国MJ公司生产的FI.100型PCR 扩增仪以及Bio-Rad550型酶标仪。

1.3结果有30例乙肝两对半的检测结果为HBsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBs(+)、抗-HBc(+)。

由于此种情况比较少见,可能有试剂方面的影响存在,因此进行了补充实验。

1.3.1更换试剂不同厂家生产的试剂在乙肝病毒突变株的检测中有着不同的效果,有些厂家的试剂批间中也存在着交叉反映的情况,有可能造成抗-HBs和HBsAg同时呈阳性,因此改用另外几家公司生产的试剂进行复检,结果仍为HBsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBs(+)、抗-HBc(+)。

乙肝两对半结果的解读科普乙肝学名乙型肝炎病毒感染,它威胁着人类生命健康,是世界性公共卫生问题。

全球1/3的人群曾感染HBV,慢性HBV感染者人数达到2.57亿,每年约有88万人死于HBV感染所致的肝衰竭、肝硬化和肝癌,我国又是乙肝的感染大国。

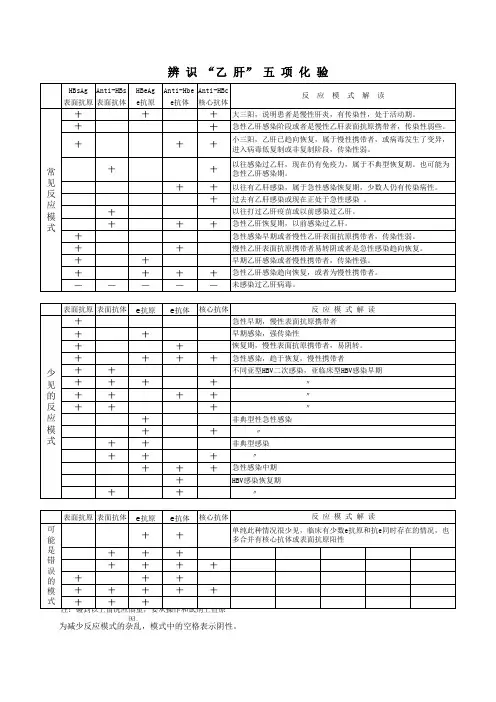

乙肝检测通常有五项,简称“两对半”,分另为HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb。

拿到一张乙肝两对半检验报告单该如何来解读?一、首先来了解乙肝两对半常见阳性模式大三阳、小三阳、大二阳、小二阳、恢三阳、恢二阳、HBsAg阳性、HBcAb 阳性。

1、大三阳:HBsAg(+)、HBsAb(-)、HBeAg(+)、HBeAb(-)、HBcAb (+),即一三五阳性。

它表示慢性HBV携带者和e抗原阳性的慢性乙型肝炎。

此三项阳性是慢性乙型肝炎患者或者乙肝病毒携带者体内乙肝病毒的免疫指标,这三项指标阳性往往提示体内病毒复制比较活跃,但是否引起了严重的肝细胞损害,还要看肝功能检测情况,“大三阳”并不意味着病情严重程度。

其临床意义可归纳为:急性期、慢性期、有较强的传染性。

2、小三阳:HBsAg(+)、HBsAb(-)、HBeAg(-)、HBeAb(+)、HBcAb (+),即一四五阳性。

它表示非活动性HBsAg携带者和HBeAg阴性慢性乙型肝炎,“小三阳”患者分两种情况,其一是病毒阴性的小三阳,其二是病毒阳性的小三阳,某些人常认为大三阳严重而小三阳就没事,其实是一个认识误区,病毒阳性小三阳的危害越来越受到肝病专业医务者的重视。

小三阳也只是反映感染乙肝病毒后机体的乙肝免疫标志物状态,同样不代表病情轻重。

其临床意义可以归纳为:恢复期、传染性弱、长期持续易癌变。

3、大二阳:HBsAg(+)、HBsAb(-)、HBeAg(+)、HBeAb(-)、HBcAb (-),即一三阳性,它具有病毒复制活跃、传染性强、肝脏损坏严重、症状明显等特点。

大二阳是一种不稳定的状态,如果不及时治疗,可能会导致病情迅速恶化,患者一定要提高警惕。

乙肝五项的25种模式及临床意义序号HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb临床意义9种常见模式1 - - - - - 过去和现在未感染过HBV。

2 - - - - + (1)既往感染未能测出抗-HBs;(2)恢复期HBsAg已消,抗-HBs尚未出现;(3)无症状HBsAg携带者。

3 - - - + + (1)既往感染过HBV;(2)急性HBV感染恢复期;(3)少数标本仍有传染性。

①HBV感染已过;②抗HBs出现前的窗口期。

HBeAg在乙型肝炎潜伏期的后期出现,略晚于HBsAg的出现,而消失较早,与HBV-DNA密切相关。

其临床意义为:(1)可作为急性乙肝辅助诊断和预后指标,乙肝病毒DNA复制过程,急性乙肝进入恢复期常随HBsAg的消失而消失。

如果急性乙肝发病后3-4个月,HBeAg 由阳转阴,抗-HBE出现,表示预后良好。

起病3-6个月,仍HBeAg(+),可能是急性肝炎转为慢性的最早证据。

(2)有助于判断乙肝患者或HBV携带者的传染性强弱。

HBeAg存在于HBsAg阳性者血清中,说明血液中有Dane颗粒,多数HBV-DNA 阳性,三者消长基本呈平行关系。

所以HBeAg(+)者具有很强的传染性。

抗-HBe(+)者一般传染性较低。

但若血清HBV-DNA(+),可能有HBV变异株存在,仍有一定的传染性;(3)HBeAg阳性提示HBV在体内复制。

HBeAg消失前后出现抗-HBe,此时期称为血清转换期,即由HBV复制期转为非复制期。

出现抗-HBe常提示HBV 增殖减弱或终止。

但如果HBV基因的前C区核苷酸序列改变阻止了HBeAg的形成,血循环中仍有HBV存在,肝病可能继续发展,并逐步演变成肝硬化;(4)在出现原发性肝癌时,HBeAg检出率下降,而抗-HBe,a-FP增高.故在HBsAg(+)的肝硬化病人中,抗-HBe(+),a-FP增高,提示早期肝癌的可能;(5)母婴传播中,孕妇分娩时HBeAg(+)可能扩大母婴之间的传播率。

乙型肝炎血清标志物少见模式分析

王智斌;周红艳

【期刊名称】《检验医学与临床》

【年(卷),期】2009(6)24

【摘要】目的对几种乙型肝炎血清标志物(HBVM)少见模式进行分析,探究可能原因.方法将酶联免疫吸附试验法(ELISA)定性检测(两种试剂)为少见模式的标本,用时间分辨荧光免疫分析法(TRFIA)进行乙型肝炎病毒(HBV)5项指标测定,HBsAg弱反应性标本应用中和试验进行检测,同时参考聚合酶链反应(PCR)HBV DNA检测的结果进行综合分析.结果临床ELISA法检测标本 0.22%为少见模式,ELISA、TRFIA两种方法检测结果有一定差异,ELISA法出现假阳性的可能性高于TRFIA法.5例HBsAg弱反应性标本中和试验确认阳性 2例.结论机体免疫的自然进程、检测方法本身的局限性、HBV变异株再感染都可能导致HBVM检测结果出现少见模式,应使用不同的方法和中和试验进行进一步检测.

【总页数】2页(P2093-2094)

【作者】王智斌;周红艳

【作者单位】四川省医学科学院/四川省人民医院检验科,成都,610072;四川省医学科学院/四川省人民医院检验科,成都,610072

【正文语种】中文

【相关文献】

1.乙型肝炎血清标志物少见模式分析 [J], 吴丹毅;陈友土

2.乙肝血清标志物五项检测少见模式分析 [J], 苏春康

3.乙型肝炎血清学检测少见模式分析 [J], 王丽;王琳;李进琴

4.慢性乙型肝炎血清标志物少见模式分析 [J], 苏春康

5.14239例乙型肝炎病毒标志物检测结果及少见模式分析探讨 [J], 张春梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乙肝五项检测中五种少见模式的分析

[摘要]目的:在乙肝五项血清标志物检测中各种模式特别是少见模式分析及影响因素。

方法:用ELISA法对所有两对半模式进行复检,复检前清洗洗板机,看前后两次结果有何变化。

结果:常见模式复检以后和第一次结果一样,但少见模式经复检后回归成常见模式。

结论:乙肝五项检测采用ELISA法,灵敏度较高,特异性较好,操作简单。

但在操作过程中各个环节对检测结果影响较大,要严格遵守操作规程。

我们在报两对半结果时,对于这些少见模式一定要查找原因,重新复检,排除假阳性。

[关键词]乙肝;血清标志物检测结果;分析

[文献标识码]B

[

我们在用ELISA法检测乙肝五项报结果时,除一些常见模式外,还会碰到一些少见模式。

为了提高检测的准确性,减少检测误差,避免假阳性的发生,我们做了复检,发现少见模式又回归到常见模式。

现报告如下。

1 材料和方法

1.1 标本来源:我院从2006年6月~2009年6月所有门诊和住院病人两对半阳性记录,对阳性标本有复检结果的进行统计分析。

符合研究标准的标本共945例。

1.2 试剂及仪器:两对半测定试剂盒购自上海科华生物技术有限公司。

洗扳机,酶标仪。

1.3 方法:用ELISA法对所有两对半模式进行复检,复检前清洗洗板机,看前后两次结果有何变化。

2 结果

961例两对半第一次和复检结果见表1。

3 讨论

从表1可以看出常见模式复检以后和第一次结果一样,但少见模式经复检后回归成常见模式,我们在报两对半结果时,对于这些少见模式一定要查找原因,重新复检,排除假阳性。

所以避免假阳性要做到以下几点:①试剂盒从冰箱中取出要在室温下放置20~30min再测定,不然导致弱阳性的标本出现假阴性。

②采集好的血液待充分凝固后再离心分离血清[1],凝固不全的血清中含有部分纤维蛋白原,可使结果呈假阳性。

③严防标本溶血,不然导致假阳性。

④防止标本污染,污染的菌体可能含有内源性辣根过氧化酶,可是实验出现非特异性显色。

⑤采用新鲜标本,常时冻存的标本避免反复融冻[2],在冰箱中保存过久,可造成假阳性。

⑥要定期清洗洗扳机洗头,并挑出洗头里的纤维丝。

⑦温育时尽量采用水浴排除“边缘效应”使外周孔和中心孔显色一致。

⑧适当增加洗板的次数,有资料报道洗板7次能达到理想的洗涤效果[3]。

⑨类风湿因子、补体、高浓度的非特异免疫球蛋白、异嗜性抗体可导致假阳性或假阴性[4]。

综上所述,尽管ELISA法操作简单,但可能影响测定结果的因素也较多。

故在实际操作的过程中,要加强质量管理,认真避免或减少影响因素,力求结果准确,为疾病的诊断和科研提供可靠的依据。