原子核与基本粒子共88页

- 格式:ppt

- 大小:8.58 MB

- 文档页数:44

拾、原子核與基本粒子簡介10.1 原子與次原子世界(sub-atomic world )的研究□ 蛻變(disintegration ,包括放光)□ 散射(scattering ,包括彈性──被散射者能量不改變,或非彈性──被散射者能量改變)能階、磁矩、各種量子數10.2 原子核的蛻變10.2.1 放射性radioactivity1896年Becqerrel 發現。

1900年 law of radioactivityN dtdNλ-=⇒t e N N λ-=0 放射性律所隱含的深意:蛻變是隨機過程(stochastic process )。

life-time (生命期): 1/λ;half-life (半生期):2/121t e λ-= ⇒λλ693.02ln 2/1==t 實驗測量λ:繪N ∆log 與測量時間t 的座標圖。

其斜率即-λ。

2/1t 隨物質的差異性極大:最短的如Po 21284:s 7103-⨯;最長的如Pb 20482:17104.1⨯y 。

鐳:1620 y ;氡:3.82 d ;U 235:91002.1⨯y ;U 238:91052.6⨯y 。

□ 放射性定年法 radioactive dating1. 設地球形成時U 235與U 238一樣多;但現今鈾礦裡,U 235與U 238的豐存度 (abundance )的比為0.7:99.3。

原因出在兩者的半衰期不同。

設地球年齡為t ,則991002.11052.62352387.03.99⨯-⨯-==tt e e N N ⇒9100.6⨯≈t y. 2. 碳─14定年法C 14的半生期為5730 y 。

生物中的C 14都來自環境──植物因光合作用獲取,動物因吃植物或其它動物獲取。

環境中的C 14則來自宇宙射線對大氣分子的碰撞。

設大氣中的C 14的比率是固定的,則當生物死後,其體內C 14的含量必因放射性而逐年減少。

從C 14的含量比率,可決定該物的年代。

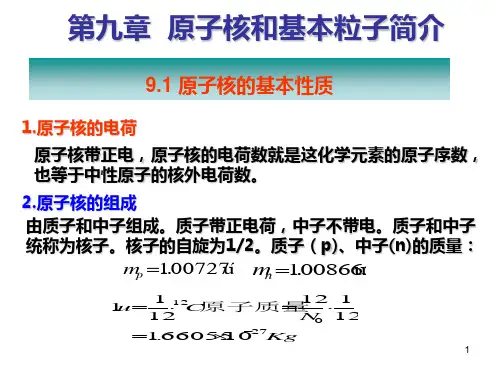

⼤学物理学习指导第12章原⼦核及基本粒⼦简介第12章原⼦核及基本粒⼦简介12.1 内容提要(⼀)原⼦核的组成及其基本性质 1.原⼦核的组成原⼦核是由质⼦、中⼦构成的。

质⼦带正电荷,中⼦不带电,质⼦和中⼦统称核⼦。

与核的质量最接近的整数称为原⼦核的质量数,原⼦核的质量数等于质⼦数与中⼦数之和。

⼀般⽤符号X AZ 表⽰原⼦核,其中X 为元素符号,Z 为质⼦数。

同位素是指质⼦数相同但中⼦数不同的同⼀元素的不同原⼦核。

2.原⼦核的半径与质量数的关系310A R R = (12.1)式中R 0为常数,数值为1.2~1.5×10—14m 。

3.原⼦核的⾃旋动量矩π2)1(hI I P I += (12.2)式中I 表征核⾃旋动量矩的量⼦数,可取0,1/2,1,3/2…等。

4.质⼦、中⼦的磁矩常⽤核磁⼦µp 表⽰,即227pp m A 1005.5π4??==-m ehµ 质⼦的磁矩为2.79µp ,中⼦的磁矩为-1.91µp ,负号表⽰中⼦的⾃旋动量矩与磁矩的⽅向相反。

5.质量亏损;原⼦核内各核⼦⾃由存在时的质量与原⼦核的质量的差值。

若⼲个质⼦和中⼦结合成核时,必有能量放出,可表⽰为2n p ])([c m m Z A Zm E A --+=? (12.3)式中m p 、m n 、m A 分别为质⼦、中⼦和原⼦核的质量。

(⼆)原⼦核的放射性衰变 1.定义某些元素的原⼦核能⾃发的放出⼀些粒⼦⽽转变为⼀种新的原⼦核的过程叫做衰变。

这些元素叫做放射性元素,有天然放射性元素和⼈⼯放射性元素两种。

放射性元素衰变后放出的射线有三种:α、β和γ射线。

α衰变Q AZ24-A 2-Z(12.4)式中Q 表⽰核衰变过程所释放出的能量,即衰变能。

α衰变放出的射线实际上是⾼速的氦原⼦核流。

β衰变 Q e A AZ+++→+νY X 0001-1Z (12.5)Q e A A Z +++→+-νY X 00011Z (12.6)β衰变放出的射线是⾼速的电⼦流或正电⼦流,同时还可放出中微⼦vγ衰变:γ衰变是⼀种核释放光⼦的衰变,⼀般伴随着前两种衰变⽽产⽣,它不引起核结构的变化。