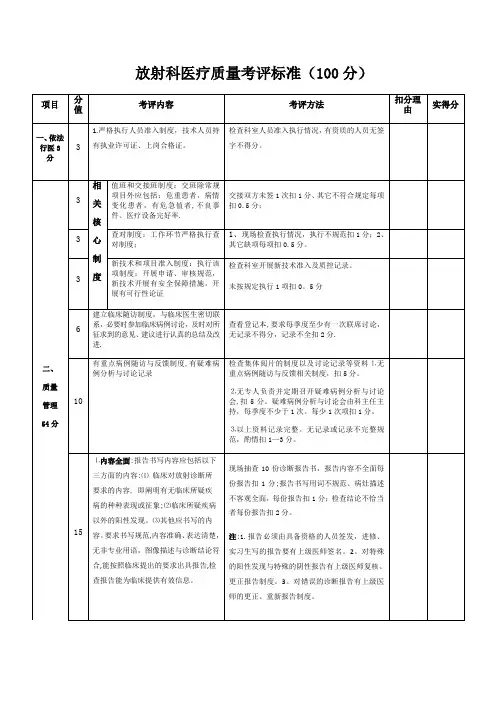

放射科医疗质量检查核查标准

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

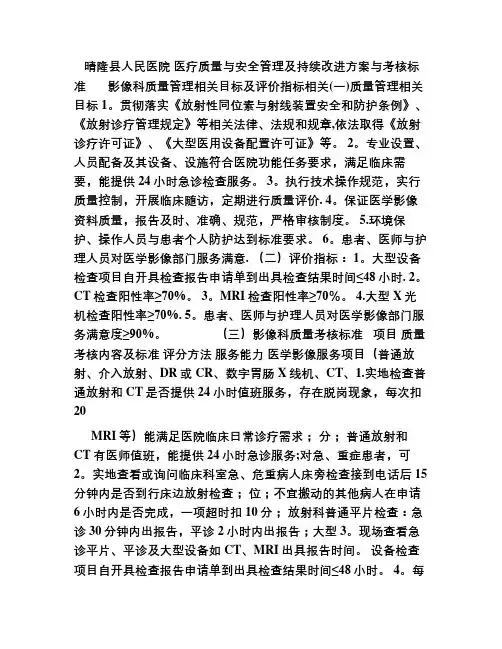

晴隆县人民医院医疗质量与安全管理及持续改进方案与考核标准影像科质量管理相关目标及评价指标相关(一)质量管理相关目标 1。

贯彻落实《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等相关法律、法规和规章,依法取得《放射诊疗许可证》、《大型医用设备配置许可证》等。

2。

专业设置、人员配备及其设备、设施符合医院功能任务要求,满足临床需要,能提供24小时急诊检查服务。

3。

执行技术操作规范,实行质量控制,开展临床随访,定期进行质量评价. 4。

保证医学影像资料质量,报告及时、准确、规范,严格审核制度。

5.环境保护、操作人员与患者个人防护达到标准要求。

6。

患者、医师与护理人员对医学影像部门服务满意. (二)评价指标: 1。

大型设备检查项目自开具检查报告申请单到出具检查结果时间≤48小时. 2。

CT检查阳性率≥70%。

3。

MRI检查阳性率≥70%。

4.大型X光机检查阳性率≥70%. 5。

患者、医师与护理人员对医学影像部门服务满意度≥90%。

(三)影像科质量考核标准项目质量考核内容及标准评分方法服务能力医学影像服务项目(普通放射、介入放射、DR或CR、数字胃肠X线机、CT、1.实地检查普通放射和CT是否提供24小时值班服务,存在脱岗现象,每次扣20MRI等)能满足医院临床日常诊疗需求;分;普通放射和CT有医师值班,能提供24小时急诊服务;对急、重症患者,可2。

实地查看或询问临床科室急、危重病人床旁检查接到电话后15分钟内是否到行床边放射检查;位;不宜搬动的其他病人在申请6小时内是否完成,一项超时扣10分;放射科普通平片检查:急诊30分钟内出报告,平诊2小时内出报告;大型3。

现场查看急诊平片、平诊及大型设备如CT、MRI出具报告时间。

设备检查项目自开具检查报告申请单到出具检查结果时间≤48小时。

4。

每月由监审科到临床各科对医护人员及病人分别发放满意度调查表,满意度每患者、医师与护理人员对医学影像部门服务满意度≥90%。

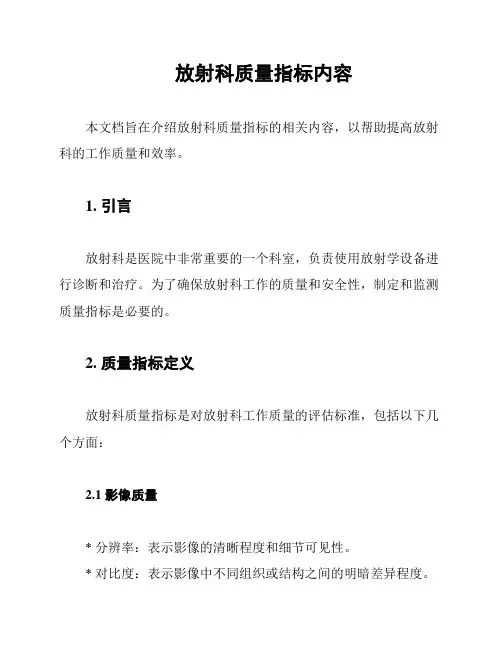

放射科质量指标内容

本文档旨在介绍放射科质量指标的相关内容,以帮助提高放射科的工作质量和效率。

1. 引言

放射科是医院中非常重要的一个科室,负责使用放射学设备进行诊断和治疗。

为了确保放射科工作的质量和安全性,制定和监测质量指标是必要的。

2. 质量指标定义

放射科质量指标是对放射科工作质量的评估标准,包括以下几个方面:

2.1 影像质量

* 分辨率:表示影像的清晰程度和细节可见性。

* 对比度:表示影像中不同组织或结构之间的明暗差异程度。

* 噪声:表示影像中的随机干扰。

* 几何失真:表示影像中物体形状和大小的失真程度。

2.2 辐射剂量

* 辐射剂量率:表示单位时间内接收到的辐射剂量。

* 效用:表示辐射剂量对诊断和治疗的效果。

2.3 设备性能

* 平均故障间隔时间:表示设备正常运行的平均时间。

* 可用性:表示设备可供使用的时间比例。

3. 监测和改善

为了确保放射科质量指标的达标,需进行监测和改善措施:

* 定期进行影像质量评价,如定量评估分辨率、对比度等指标。

* 定期检测并记录辐射剂量率和设备性能。

* 建立质量控制和质量保证体系,制定和完善相关操作规范。

* 定期培训和考核放射科技术人员,提高他们的专业水平。

4. 结论

放射科质量指标的监测和改善是确保放射科工作质量的重要手段。

通过定期评估和科学管理,可以提高放射科的工作效率和影像质量,为患者提供更好的诊断和治疗服务。

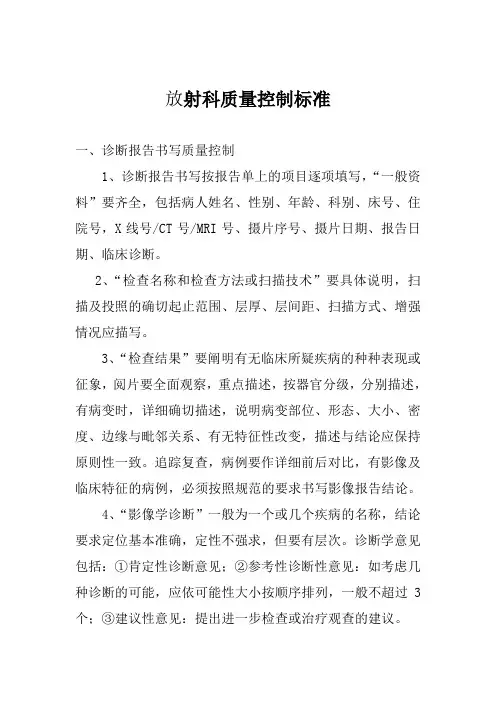

放射科质量控制目标一、诊断报告书写质量控制1、诊断报告书写按报告单上的项目逐项填写,“一般资料”要齐全,包括病人姓名、性别、年龄、科别、床号、住院号,X线号/CT号/MRI号、摄片序号、摄片日期、报告日期、临床诊断。

2、“检查名称和检查方法或扫描技术”要具体说明,扫描及投照的确切起止范围、层厚、层间距、扫描方式、增强情况应描写。

3、“检查结果”要阐明有无临床所疑疾病的种种表现或征象,阅片要全面观察,重点描述,按器官分级,分别描述,有病变时,详细确切描述,说明病变部位、形态、大小、密度、边缘与毗邻关系、有无特征性改变,描述与结论应保持原则性一致。

追踪复查,病例要作详细前后对比,有影像及临床特征的病例,必须按照规范的要求书写影像报告结论。

4、“影像学诊断”一般为一个或几个疾病的名称,结论要求定位基本准确,定性不强求,但要有层次。

诊断学意见包括:①肯定性诊断意见;②参考性诊断性意见:如考虑几种诊断的可能,应依可能性大小按顺序排列,一般不超过3个;③建议性意见:提出进一步检查或治疗观查的建议。

5、报告必须签名,包括书写报告医师及审核医师签名。

报告单一式两份(复写),一份交病房或门诊,一份同照片一起存档。

审核医师必须具备执业医师资格。

6、诊断报告发出时间普通诊断报告:①急诊一般要求:半小时内出报告,急诊报告注明检查时间(时、分)和报告时间。

②门诊2小时内出报告,遇有特殊情况,应向患者说明原因,③特殊检查24小时内取报告。

CT、MRI诊断报告:①门、急诊病人检查完一小时内取诊断报告单;②一般病人24小时内出诊断报告;疑难病例24小时内通知患者取报告的时间。

二、CT检查质量控制1.CT检查是放射诊断的一种方法,其管理组织体系应统一归属影像(放射)科管理范围。

CT质量保证、控制和管理的第一责任者是影像(放射)科主任。

2.检查前向患者解释注意事项,力求良好配合,扫描必须作碘过敏试验,腹部扫描应空腹,检查前口服2%泛影葡胺以减少组织伪影干扰。

放射科质量控制标准一、诊断报告书写质量控制1、诊断报告书写按报告单上的项目逐项填写,“一般资料”要齐全,包括病人姓名、性别、年龄、科别、床号、住院号,X线号/CT号/MRI号、摄片序号、摄片日期、报告日期、临床诊断。

2、“检查名称和检查方法或扫描技术”要具体说明,扫描及投照的确切起止范围、层厚、层间距、扫描方式、增强情况应描写。

3、“检查结果”要阐明有无临床所疑疾病的种种表现或征象,阅片要全面观察,重点描述,按器官分级,分别描述,有病变时,详细确切描述,说明病变部位、形态、大小、密度、边缘与毗邻关系、有无特征性改变,描述与结论应保持原则性一致。

追踪复查,病例要作详细前后对比,有影像及临床特征的病例,必须按照规范的要求书写影像报告结论。

4、“影像学诊断”一般为一个或几个疾病的名称,结论要求定位基本准确,定性不强求,但要有层次。

诊断学意见包括:①肯定性诊断意见;②参考性诊断性意见:如考虑几种诊断的可能,应依可能性大小按顺序排列,一般不超过3个;③建议性意见:提出进一步检查或治疗观查的建议。

5、报告必须签名,包括书写报告医师及审核医师签名。

报告单一式两份(复写),一份交病房或门诊,一份同照片一起存档。

审核医师必须具备执业医师资格。

6、诊断报告发出时间普通诊断报告:①急诊一般要求:半小时内出报告,急诊报告注明检查时间(时、分)和报告时间。

②门诊2小时内出报告,遇有特殊情况,应向患者说明原因,③特殊检查24小时内取报告。

CT、MRI诊断报告:①门、急诊病人检查完一小时内取诊断报告单;②一般病人24小时内出诊断报告;疑难病例24小时内通知患者取报告的时间。

二、CT检查质量控制1.CT检查是放射诊断的一种方法,其管理组织体系应统一归属影像(放射)科管理范围。

CT质量保证、控制和管理的第一责任者是影像(放射)科主任。

2.检查前向患者解释注意事项,力求良好配合,扫描必须作碘过敏试验,腹部扫描应空腹,检查前口服2%泛影葡胺以减少组织伪影干扰。

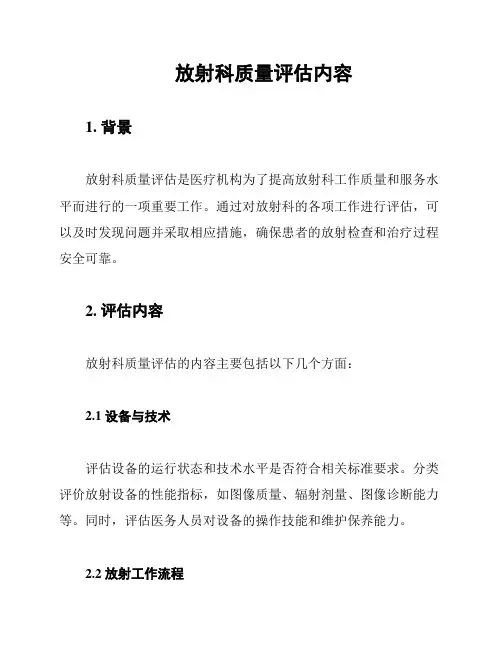

放射科质量评估内容1. 背景放射科质量评估是医疗机构为了提高放射科工作质量和服务水平而进行的一项重要工作。

通过对放射科的各项工作进行评估,可以及时发现问题并采取相应措施,确保患者的放射检查和治疗过程安全可靠。

2. 评估内容放射科质量评估的内容主要包括以下几个方面:2.1 设备与技术评估设备的运行状态和技术水平是否符合相关标准要求。

分类评价放射设备的性能指标,如图像质量、辐射剂量、图像诊断能力等。

同时,评估医务人员对设备的操作技能和维护保养能力。

2.2 放射工作流程评估放射工作流程的规范性和科学性。

包括患者登记、检查预约、检查前准备、检查过程、影像数据保存和报告撰写等环节。

评估是否存在程序上的漏洞,是否能够及时有效地完成工作任务。

2.3 质量控制与质量保证评估放射科的质量控制与质量保证措施。

包括辐射防护措施、设备校准和质量控制测试等。

评估医务人员对质量保证要求的了解程度,是否定期进行质量控制培训和考核。

2.4 信息管理与安全保障评估放射科的信息管理水平和安全保障措施。

包括影像数据的存储和传输安全、患者隐私保护、数据备份和恢复等方面。

评估医疗机构是否建立完善的信息管理制度和安全保障措施。

2.5 资料与记录评估放射科的资料和记录管理情况。

包括患者信息记录、检查结果记录、医疗影像的保存和归档等。

评估记录的完整性和准确性,是否建立了良好的档案管理制度。

3. 评估方法放射科质量评估可以通过以下方法进行:- 定期组织内部评估:由医疗机构内部的放射科专家组成评估小组,对放射科进行定期的自查自评。

- 外部评估和认证:邀请相关专家进行外部评估,并申请相关的质量认证机构对放射科进行认证。

- 经验交流和研究研讨:参加相关学术会议和培训班,与其他医疗机构的放射科专家进行经验交流和研究研讨。

4. 评估结果的运用评估结果应及时反馈给放射科负责人和相关人员,并制定相应的改进措施和计划。

通过持续的质量改进,提高放射科的工作效率和服务质量,为患者提供更安全、更可靠的放射检查和治疗。

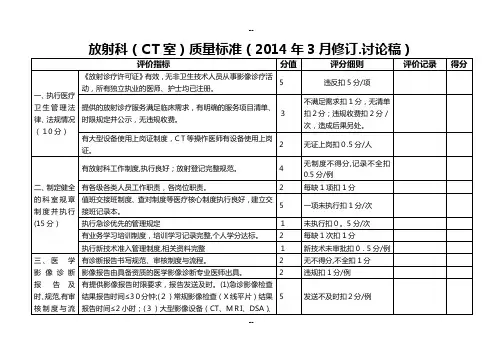

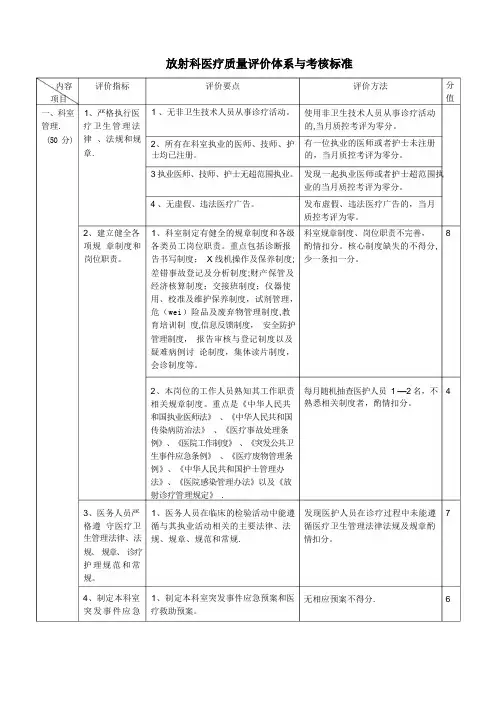

内容项目一、科室管理.(50 分)评价指标1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章.评价要点1 、无非卫生技术人员从事诊疗活动。

2、所有在科室执业的医师、技师、护士均已注册。

评价方法使用非卫生技术人员从事诊疗活动的,当月质控考评为零分。

有一位执业的医师或者护士未注册的,当月质控考评为零分。

3 执业医师、技师、护士无超范围执业。

发现一起执业医师或者护士超范围执业的当月质控考评为零分。

4 、无虚假、违法医疗广告。

发布虚假、违法医疗广告的,当月质控考评为零。

2、建立健全各1、科室制定有健全的规章制度和各级科室规章制度、岗位职责不完善,8 项规章制度和各类员工岗位职责。

重点包括诊断报酌情扣分。

核心制度缺失的不得分,岗位职责。

告书写制度;X 线机操作及保养制度;差错事故登记及分析制度;财产保管及经济核算制度;交接班制度;仪器使用、校准及维护保养制度,试剂管理,危(wei)险品及废弃物管理制度,教育培训制度,信息反馈制度,安全防护管理制度,报告审核与登记制度以及疑难病例讨论制度,集体读片制度,会诊制度等。

少一条扣一分。

2、本岗位的工作人员熟知其工作职责相关规章制度。

重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医院工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》、《中华人民共和国护士管理办法》、《医院感染管理办法》以及《放射诊疗管理规定》.每月随机抽查医护人员1 —2 名,不 4熟悉相关制度者,酌情扣分。

3、医务人员严1、医务人员在临床的检验活动中能遵发现医护人员在诊疗过程中未能遵7 格遵守医疗卫循与其执业活动相关的主要法律、法循医疗卫生管理法律法规及规章酌生管理法律、法规、规章、诊疗规、规章、规范和常规. 情扣分。

护理规范和常规。

4、制定本科室突发事件应急1、制定本科室突发事件应急预案和医疗救助预案。

无相应预案不得分. 6分值二、患者服务与患者安全。

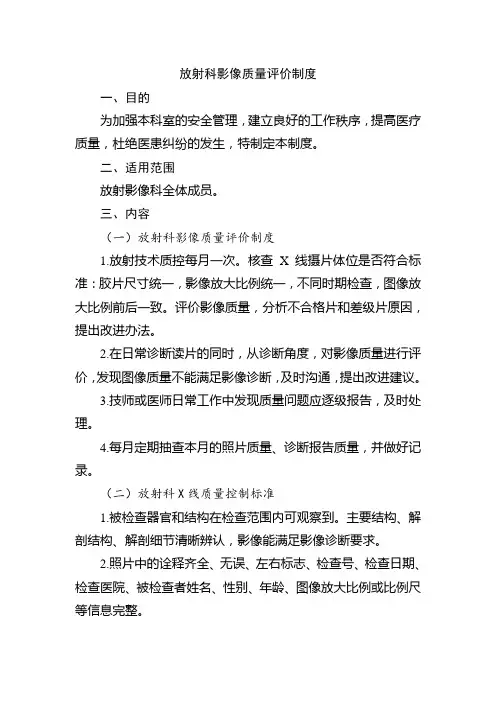

放射科影像质量评价制度

一、目的

为加强本科室的安全管理,建立良好的工作秩序,提高医疗质量,杜绝医患纠纷的发生,特制定本制度。

二、适用范围

放射影像科全体成员。

三、内容

(一)放射科影像质量评价制度

1.放射技术质控每月一次。

核查X线摄片体位是否符合标准:胶片尺寸统一,影像放大比例统一,不同时期检查,图像放大比例前后一致。

评价影像质量,分析不合格片和差级片原因,提出改进办法。

2.在日常诊断读片的同时,从诊断角度,对影像质量进行评价,发现图像质量不能满足影像诊断,及时沟通,提出改进建议。

3.技师或医师日常工作中发现质量问题应逐级报告,及时处理。

4.每月定期抽查本月的照片质量、诊断报告质量,并做好记录。

(二)放射科X线质量控制标准

1.被检查器官和结构在检查范围内可观察到。

主要结构、解剖结构、解剖细节清晰辨认,影像能满足影像诊断要求。

2.照片中的诠释齐全、无误、左右标志、检查号、检查日期、检查医院、被检查者姓名、性别、年龄、图像放大比例或比例尺等信息完整。

3.用片统一,用片尺寸合理,分隔规范,照射野大小控制适当。

4.图像放大比例一致:正位片、侧位片或斜位片放大比例不小于65%。

5.整体画面布局美观,影像无失真变形。

6.对辐射敏感的组织和器官应尽可能的屏蔽。

放射科质量控制标准放射科质量控制目标一、诊断报告书写质量控制为了保证诊断报告的质量,需要按照以下要求进行书写:1.按照报告单上的项目逐项填写,确保“一般资料”齐全,包括病人姓名、性别、年龄、科别、床号、住院号、X线号/CT号/MRI号、摄片序号、摄片日期、报告日期、临床诊断等信息。

2.具体说明“检查名称和检查方法或扫描技术”,包括扫描及投照的确切起止范围、层厚、层间距、扫描方式、增强情况等。

3.阐明有无临床所疑疾病的种种表现或征象,“检查结果”要全面观察,重点描述,按器官分级,分别描述。

有病变时,详细确切描述,说明病变部位、形态、大小、密度、边缘与毗邻关系、有无特征性改变,描述与结论应保持原则性一致。

追踪复查,病例要作详细前后对比,有影像及临床特征的病例,必须按照规范的要求书写影像报告结论。

4.“影像学诊断”一般为一个或几个疾病的名称,结论要求定位基本准确,定性不强求,但要有层次。

诊断学意见包括:①肯定性诊断意见;②参考性诊断性意见:如考虑几种诊断的可能,应依可能性大小按顺序排列,一般不超过3个;③建议性意见:提出进一步检查或治疗观察的建议。

5.报告必须签名,包括书写报告医师及审核医师签名。

报告单一式两份(复写),一份交病房或门诊,一份同照片一起存档。

审核医师必须具备执业医师资格。

6.诊断报告发出时间:普通诊断报告:①急诊一般要求:半小时内出报告,急诊报告注明检查时间(时、分)和报告时间。

②门诊2小时内出报告,遇有特殊情况,应向患者说明原因,③特殊检查24小时内取报告。

CT、MRI诊断报告:①门、急诊病人检查完一小时内取诊断报告单;②一般病人24小时内出诊断报告;疑难病例24小时内通知患者取报告的时间。

二、CT检查质量控制为了保证CT检查的质量,需要按照以下要求进行操作:1.CT检查是放射诊断的一种方法,其管理组织体系应统一归属影像(放射)科管理范围。

CT质量保证、控制和管理的第一责任者是影像(放射)科主任。

放射科质量控制标准放射科质量控制标准引言在医学影像诊断中,放射科起着至关重要的作用。

为了确保放射科影像的质量和准确性,放射科质量控制标准应当得到严格遵守和执行。

本文将介绍放射科质量控制的标准和要求,并对其重要性进行探讨。

标准概述放射科质量控制标准旨在保证放射科影像获得高质量的临床结果,确保影像诊断的准确性和可靠性。

这些标准包括设备的日常维护、操作规范、人员培训和持续质量改进等方面的要求。

标准的制定需要考虑以下几个方面:1. 设备标定和校验:放射科设备需要进行定期的标定和校验,保证其测量的准确性和稳定性。

2. 影像质量评估:通过评估影像的分辨率、对比度和噪声水平等指标,来判断影像质量是否符合要求。

3. 辐射剂量监测:对患者进行辐射剂量监测,确保剂量在安全范围内,减少患者的辐射风险。

4. 培训和教育:放射科工作人员需要接受系统的培训和教育,以确保他们具备正确的操作技能和知识。

标准内容放射科质量控制标准包括以下几个方面的内容:设备维护和校验- 定期检查设备的机械性能和电子性能,如曝光时间、焦点位置等。

- 清洁设备表面和过滤器,确保影像质量不受污染物影响。

- 保持设备周围环境的干净和整洁,避免干扰设备的因素。

影像质量评估- 每日进行暗室质量控制测试,包括黑暗辐射测量、空气管道泄漏检测等。

- 定期评估影像的质量指标,如分辨率、对比度、噪声等。

- 按照图像质量评估标准的要求,记录和分析评估结果并采取措施进行改进。

辐射剂量监测- 根据影像检查类型,确定合理的辐射剂量目标值。

- 使用剂量测量仪器对患者进行剂量监测。

- 对剂量超标的患者进行重新评估,并采取措施减少辐射剂量。

培训和教育- 对放射科工作人员进行系统的培训和教育,确保他们具备正确的操作技能和知识。

- 定期组织培训和教育活动,更新工作人员的知识和技能。

- 鼓励放射科工作人员参加相关学术会议和培训课程,提升专业水平。

标准执行放射科质量控制标准的执行需要有专门的质控人员负责监督和管理。

一、临床科室医疗质量检查评分标准重点要求1、医疗质量和医疗安全的核心制度(28 分)) 1、医疗质量和医疗安全的核心制度(28 分) 1。

1 核心制度知晓情况(5 分)1。

2 首诊负责制( 3 分)1.3 查房制度(2 分)1.4 疑难病例讨论制度(2分)检查方法与检查内容抽查病房负责人、主治医师和住院医师各1 人对医疗核心制度的掌握情况,每人至少考核2 项。

核心制度1 项不了解或者基本不掌握,每人每项扣2 分,掌握不全或者有明显缺陷每人每项扣 1 分。

扣完为止1.2.1 (2 分)抽查医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。

不了解或者不掌握扣1 分,概念不清、掌握不全扣 0.5 分;扣完为止1。

2。

2 ( 1 分)抽查一位医师对转科、转院流程的掌握情况,检查转科、转院过程中医师审核程序;对转科、转院流程不掌握的或者转科、转院无尚级医师意见记录的,每人(次)扣 0。

5 分。

扣完为止抽查 2 份运行病历(外科抽查术后病历、内科抽查住院 10 天摆布病历),检查查房制度落实情况:入院 48小时内无科主任或者主治医师查房记录,每份扣1 分;科主任查房记录、主治医师查房记录与住院医师病程记录内容相同或者基本相同,每发现 1 次扣 1 分;科主任每周查房少于 1 次的,发现 1 次扣 1 分。

扣完为止抽病房疑难病例讨论本,检查当月疑难病例讨论制度执行情况:无疑难病例讨论本,扣 1 分;参加疑难病例讨论的人员应有三级医师,每缺一级医师参加每例扣 0。

1 分;根据疑难病例情况,缺少相关科室人员参加的,每例扣 1 分;讨论记录不规范(未记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等) ,每例每项扣 1 分。

扣完为止扣分得分依据12。

患者安全目标.( 11分)1.5 术前讨论制度(1 分)1。

6 死亡病例讨论制度( 5 分)1。

7 交接班制度及科室 10 大本检查( 10 分)2.1 重大医疗过失行为、医疗事故处理程序( 2分)抽查外科系统 2 个病房二级以上手术的术后运行病历各 1 份。