生态环境保护学案

- 格式:docx

- 大小:32.08 KB

- 文档页数:20

生命生态保护:一年级下册教案一、教学目标1. 了解什么是生态保护,为什么生态保护重要。

2. 了解不同生物之间的相互依赖关系。

3. 掌握简单的生态保护措施,如节约用水、垃圾分类等。

4. 培养学生的环保意识和保护动植物的责任感。

二、教学内容1. 生态保护的概念- 通过图片和视频展示,引导学生了解什么是生态保护,为什么生态保护对我们的生活和地球的重要性。

- 引导学生思考,人类与其他生物之间的相互依赖关系。

2. 生物之间的相互关系- 通过图示和小组讨论,让学生了解不同生物之间的相互依赖关系,如食物链、食物网等。

3. 生态保护措施- 分组讨论,让学生了解生态保护的具体措施,例如节约用水、垃圾分类、植树造林等。

- 在课堂上进行简单的模拟实验,让学生亲身体验生态保护措施的重要性。

4. 动植物保护- 通过图片和简单的故事,让学生了解一些濒临灭绝的动植物,并讨论如何保护它们。

- 组织学生参观当地的动物园、植物园等,增强学生对动植物保护的认识和关注。

三、教学方法- 图片和视频展示:通过丰富的图片和视频材料,激发学生的兴趣和好奇心。

- 小组讨论:鼓励学生在小组内进行讨论,促进学生的合作和思考能力。

- 模拟实验:通过简单的实验让学生亲身体验生态保护的重要性。

- 参观讲解:组织学生参观当地的动物园、植物园等,加深学生对生态保护的认识。

四、教学评价- 课堂参与度:观察学生在课堂中的积极参与程度。

- 小组讨论成果:评估学生在小组讨论中的表现和成果。

- 实验记录:评估学生在模拟实验中的记录和思考能力。

- 参观讲解反馈:收集学生参观讲解后的反馈意见和心得体会。

五、教学资源- 图片和视频资源:生态保护、生物相互依赖关系的图片和视频资源。

- 实验材料:简单的实验材料,如水、垃圾等。

- 参观地点:当地的动物园、植物园等。

六、教学安排七、教学延伸- 鼓励学生参与学校或社区组织的环保活动,如植树造林、垃圾收集等。

- 组织学生撰写小论文或制作海报,宣传生态保护的重要性。

下学期六年级-生态环境保护与生命安全教案一、教学目标知识与技能学生能够理解生态环境的概念及其重要性,了解人类活动对生态环境的影响,掌握基本的生态环境保护知识和方法。

过程与方法通过案例分析、小组讨论等方式,培养学生的批判性思维和问题解决能力。

情感态度价值观培养学生对生态环境保护的意识和责任感,形成积极的生活态度和健康的生活方式。

二、教学内容1. 生态环境的概念及其重要性- 介绍生态环境的概念,解释其重要性。

- 分析生态环境对人类和其他生物的影响。

2. 人类活动对生态环境的影响- 分析人类活动对生态环境的正负面影响。

- 举例说明人类活动对生态环境的具体影响。

3. 生态环境保护知识和方法- 介绍生态环境保护的基本原则和方法。

- 分析如何在生活中实践生态环境保护。

三、教学过程第一课时:生态环境的概念及其重要性导入(10分钟)- 通过图片或视频引导学生思考生态环境的概念。

主体(35分钟)- 讲解生态环境的概念,解释其重要性。

- 分析生态环境对人类和其他生物的影响。

总结(10分钟)- 总结本节课的重点内容。

- 布置作业。

第二课时:人类活动对生态环境的影响导入(10分钟)- 通过案例或图片引导学生思考人类活动对生态环境的影响。

主体(35分钟)- 分析人类活动对生态环境的正负面影响。

- 举例说明人类活动对生态环境的具体影响。

总结(10分钟)- 总结本节课的重点内容。

- 布置作业。

第三课时:生态环境保护知识和方法导入(10分钟)- 通过问题引导学生思考生态环境保护的重要性。

主体(35分钟)- 介绍生态环境保护的基本原则和方法。

- 分析如何在生活中实践生态环境保护。

总结(10分钟)- 总结本节课的重点内容。

- 布置作业。

四、教学评价通过课堂参与、作业完成情况、小组讨论等方式对学生进行评价。

五、教学资源- 教材或教学参考资料。

- 图片或视频资料。

- 案例分析。

六、教学建议- 鼓励学生积极参与课堂讨论,提出问题和观点。

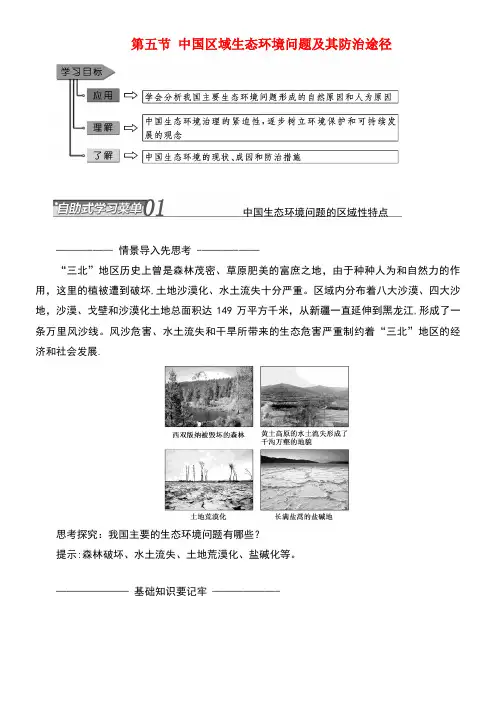

第五节中国区域生态环境问题及其防治途径中国生态环境问题的区域性特点———-—-- 情景导入先思考 -———-——“三北”地区历史上曾是森林茂密、草原肥美的富庶之地,由于种种人为和自然力的作用,这里的植被遭到破坏,土地沙漠化、水土流失十分严重。

区域内分布着八大沙漠、四大沙地,沙漠、戈壁和沙漠化土地总面积达149万平方千米,从新疆一直延伸到黑龙江,形成了一条万里风沙线。

风沙危害、水土流失和干旱所带来的生态危害严重制约着“三北”地区的经济和社会发展.思考探究:我国主要的生态环境问题有哪些?提示:森林破坏、水土流失、土地荒漠化、盐碱化等。

———————基础知识要记牢——————-一、类型多样错误!二、产生原因1.中国地域广大,各地气候和地势的差别明显,形成了众多的生态系统。

2.由于自然和人为原因,在不同生态系统背景下产生了不同的生态环境问题。

-——————重点难点掌握好—-——-——一、中国生态环境问题的现状及其形成原因二、中国生态环境问题的区域性特点南方亚热带丘陵地区亚热带丘陵,降水丰富亚热带的横断山区、云贵高原土壤侵蚀,森林破坏严重,物种灭绝和多样性锐减亚热带丘陵山地地区,地质条件复杂人民生活贫穷,过垦、过伐严重青藏高原土壤侵蚀,草地退化高寒地区,生态十分脆弱受气候变化和人为活动的影响-——-———应用体验不可少———--——(天津高考)下图是我国“十二五"中规划的生态功能区(以保护林草、湿地和生物多样性等为主的区域)分布图。

结合图文材料,回答1~2题。

1.对下列各组生态功能区自然环境共同特点的描述,符合实际的是( )A.ab-草原广布、温差大B.bf-地表崎岖、降水少C.ce—光照充足、风沙小D.dg—气候湿润、林地多2.下列生态功能区中,规划目的以保护湿地、涵养水源为主的是( )A.c B.dC.e D.f解析:1.D 2.C 第1题,由图可知,a、b生态功能区位于我国西北内陆地区,这些地区气候的大陆性强,温差大,降水少,草原较少;b生态功能区位于河西走廊,地表并不崎岖;f 生态功能区位于东部季风区,受夏季风的影响,降水并不少;c、e生态功能区的晴天多,光照充足,但c地区多风沙;d生态功能区位于东北北部山区,g生态功能区位于东南丘陵地区,两地区气候都较湿润,且都是我国森林的主要分布区。

五年级下册《环境。

生态。

保护》教学计划一、教学目标1. 让学生了解和掌握环境保护的基本概念,认识到环境保护的重要性。

2. 使学生了解生态环境的内涵,理解人与自然、人与环境的关系。

3. 培养学生热爱自然、保护环境的意识,提高他们的环保素养。

4. 引导学生学会从身边的环境问题出发,提出解决问题的方法和途径。

二、教学内容第一单元:环境与人类1. 第1课:我们的地球- 了解地球的基本面貌,理解人类活动对地球环境的影响。

2. 第2课:人类与自然- 探讨人类与自然的关系,认识人类活动对生态环境的影响。

第二单元:生态环境问题1. 第3课:水资源问题- 了解我国水资源的状况,分析水资源短缺的原因及其对人类生活的影响。

2. 第4课:土地资源问题- 掌握土地资源利用现状,探讨土地资源退化对生态环境的影响。

第三单元:环境保护措施1. 第5课:垃圾分类与处理- 学习垃圾分类的基本知识,了解垃圾处理的技术及其对环境的影响。

2. 第6课:节能减排- 让学生掌握节能减排的基本方法,培养节能减排的生活方式。

第四单元:青少年环保行动1. 第7课:绿色出行- 倡导绿色出行方式,减少汽车尾气排放。

2. 第8课:环保实践活动- 组织学生参与校园环保实践活动,提高他们的环保实践能力。

三、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生关注身边的环境问题,培养他们解决问题的能力。

2. 结合案例分析,使学生更加直观地了解环境问题的严重性及环保的重要性。

3. 利用多媒体手段,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣。

4. 开展实践活动,培养学生的环保意识和实践能力。

四、教学评价1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问及讨论情况。

2. 学生作业完成情况:评估学生在作业中对环境问题分析的深度及提出的解决方案。

3. 学生实践活动的参与及表现:组织学生参与环保实践活动,评价其在活动中的表现。

五、教学时间本教学计划共计8个课时,每课时40分钟。

六、教学资源1. 教材:《环境。

13 生态系统与生态环境的保护考向预测1.近五年课标卷对生态系统的考查难度较小,侧重考查生态系统的结构、物质循环和能量流动特点以及稳定性的类型、高低的判断等。

2.在题型方面,选择题和非选择题均有考查到。

在命题形式方面,常借助简洁的文字材料或者结合具体的食物链、食物网考查生态系统的结构及三大功能,非选择题的填充内容注重教材中的相关科学名词及结论性语句的考查。

3.新考纲无变化。

备考时可从以下几个方面入手:(1)分析、理解各种组成成分在生态系统中的地位和作用。

(2)借助图解分析能量流动的过程及特点。

(3)识记生态系统稳定性的类型、大小、破坏及对稳定性的保护措施等。

(4)运用实例识记生物多样性的价值和保护措施。

考点1 生态系统的结构与功能1.生态系统四种成分关系图的判断技巧先根据双向箭头确定“非生物的物质和能量”和“生产者”,再根据两者中有“3”个指出箭头的D为“生产者”,有“3”个指入箭头的C为“非生物的物质和能量”,最后根据D→A→B,确定A为消费者,B 为分解者。

2.生态系统能量流动过程图解(1)分析图示需注意:①消费者摄入能量=消费者同化能量+粪便中能量,即动物粪便中的能量不属于该营养级同化能量,应为上一营养级固定或同化能量;②消费者同化能量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量;③用于生长、发育和繁殖的能量=分解者分解利用的能量+下一营养级同化的能量+未被利用的能量。

(2)能量传递效率与能量利用效率不同:能量传递效率是指“相邻两个营养级”间的传递效率,即(某一营养级全部生物同化量/上一营养级全部生物同化量)×100%,而不是相邻营养级中个体间的传递效率,如“一只狼”捕获“一只狐”时,应获得了狐的“大部分能量”而不是只获得了“10%~20%”的能量,“所有狼”捕获“所有狐”时,获得的能量才是10%~20%。

例1.可可西里国家级自然保护区有高等植物约202种,以矮小的草本和垫状植物为主,木本植物极少;另外,还生活着藏羚羊、岩羊、野驴、白唇鹿、狼、雪豹、棕熊、秃鹫、猎隼、细菌、真菌等。

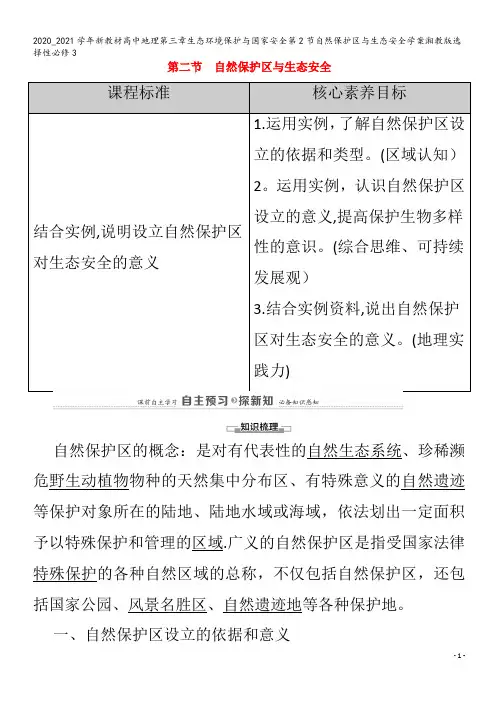

第二节自然保护区与生态安全课程标准核心素养目标结合实例,说明设立自然保护区对生态安全的意义1.运用实例,了解自然保护区设立的依据和类型。

(区域认知)2。

运用实例,认识自然保护区设立的意义,提高保护生物多样性的意识。

(综合思维、可持续发展观)3.结合实例资料,说出自然保护区对生态安全的意义。

(地理实践力)自然保护区的概念:是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域.广义的自然保护区是指受国家法律特殊保护的各种自然区域的总称,不仅包括自然保护区,还包括国家公园、风景名胜区、自然遗迹地等各种保护地。

一、自然保护区设立的依据和意义(一)自然保护区的设立1.我国自然保护区设立的条件(1)典型的自然地理区域、有代表性的自然生态系统区域以及已经遭受破坏但经保护能够恢复的同类自然生态系统区域。

(2)珍稀、濒危野生动植物物种的天然集中分布区域。

(3)具有特殊保护价值的海域、海岸、岛屿、湿地、内陆水域、森林、草原和荒漠。

(4)具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞、化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹.(5)经国务院或者省、自治区、直辖市人民政府批准,需要予以特殊保护的其他自然区域。

2.我国自然保护区设立情况我国自1956 年建立第一个具有现代意义的自然保护区——广东肇庆鼎湖山自然保护区以来,已经建成以自然保护区为骨干,包括风景名胜区、森林公园等不同类型保护地在内的自然保护区网络体系。

我国有超过90%的陆地自然生态系统类型和国家重点保护野生动植物种类,以及大多数重要自然遗迹都在自然保护区内得到保护,部分珍稀濒危物种种群逐步得到恢复。

(二)自然保护区的类型和级别1.类型(1)根据自然保护区内主要保护对象的不同,我国自然保护区一般分为三大类别九个类型。

其中,自然生态系统类保护区主要保护具有一定代表性、典型性和完整性的生物群落和非生物环境共同组成的生态系统.野生生物类保护区以野生生物物种,尤其是珍稀濒危物种种群及其自然生境为保护对象.自然遗迹类保护区主要保护具有特殊意义的地质遗迹和古生物遗迹。

导语:保护海洋生态是我们每个人的责任。

生态学家发现,随着气候变化的日益严重化,海洋生态系统的生态平衡开始受到严重威胁。

作为一名教师,我们应该将海洋保护的知识带给学生,通过有趣的教学环节,让学生更加深刻地了解海洋的重要性,并从中培养他们的保护意识。

1. 教学目标(1)了解海洋的重要性,学习保护海洋生态知识;(2)增强学生对海洋环境保护的意识和责任感;(3)引导学生了解海洋生态的现状和面临的挑战,掌握保护海洋生态的方法。

2. 教学内容(1)海洋生态系统的构成和重要性;(2)海洋生态环境的污染和影响;(3)海洋生物的分类和生存环境;(4)海洋保护的法律法规和国际展望;(5)海洋保护项目的介绍和实践。

3. 教学方法(1)演示法通过对海洋环境、生物群落的演示和实地教学、实验演示等方式加深学生对海洋生态的认识。

(2)讲述法通过讲述法传播和强化海洋生态的重要性和保护意识。

(3)互动法通过课堂问答、小组讨论、展示汇报等互动形式鼓励学生积极参与,并提高学习成效。

(4)实践教学法通过组织学生参加各种海洋保护活动,让学生亲身体会到保护海洋的意义。

4. 教学流程(1)提出学习目标和教学重点通过简要说明课程的内容和目标,引发学生对海洋环保的了解和兴趣,激发学生对保护海洋的责任感。

(2)了解海洋的构成和重要性以图表、图像等形式展现海洋的构成和重要性,按科普的方式清晰表述海洋在环境、气候、生态、经济中的重要性。

(3)探讨污染和影响介绍海洋环境的污染源、特点、影响,并探讨其对生态、经济、地理环境的影响。

(4)认识海洋生物介绍海洋生物的分类、特色、生存环境,并分析海洋环境的影响因素,探讨生物多样性和生态平衡等概念。

(5)理解保护法规和国际展望介绍海洋环境保护法规和国际合作,探讨全球环境变化、气候变化背景下的保护策略和措施。

(6)了解保护项目并实践介绍和了解一些海洋保护项目,并在教学中组织学生参加社会实践、模拟演习、小组议题等活动来探讨和练习。

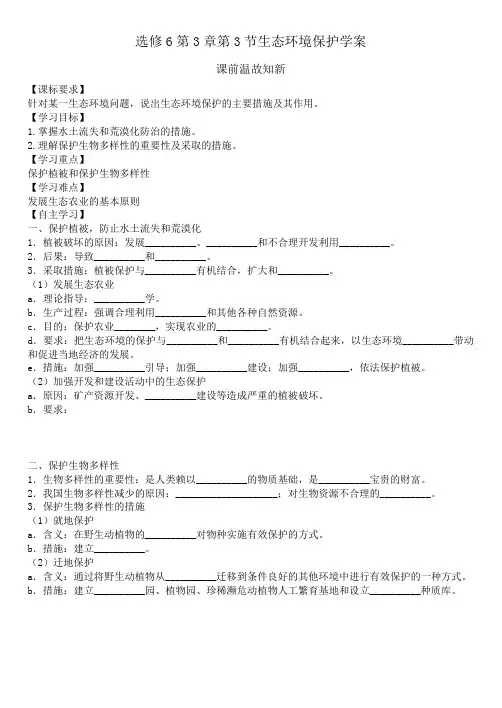

选修6第3章第3节生态环境保护学案课前温故知新【课标要求】针对某一生态环境问题,说出生态环境保护的主要措施及其作用。

【学习目标】1.掌握水土流失和荒漠化防治的措施。

2.理解保护生物多样性的重要性及采取的措施。

【学习重点】保护植被和保护生物多样性【学习难点】发展生态农业的基本原则【自主学习】一、保护植被,防止水土流失和荒漠化1.植被破坏的原因:发展__________、__________和不合理开发利用__________。

2.后果:导致__________和__________。

3.采取措施:植被保护与__________有机结合,扩大和__________。

(1)发展生态农业a.理论指导:__________学。

b.生产过程:强调合理利用__________和其他各种自然资源。

c.目的:保护农业________,实现农业的__________。

d.要求:把生态环境的保护与__________和__________有机结合起来,以生态环境__________带动和促进当地经济的发展。

e.措施:加强__________引导;加强__________建设;加强__________,依法保护植被。

(2)加强开发和建设活动中的生态保护a.原因:矿产资源开发、__________建设等造成严重的植被破坏。

b.要求:二、保护生物多样性1.生物多样性的重要性:是人类赖以__________的物质基础,是__________宝贵的财富。

2.我国生物多样性减少的原因:____________________;对生物资源不合理的__________。

3.保护生物多样性的措施(1)就地保护a.含义:在野生动植物的__________对物种实施有效保护的方式。

b.措施:建立__________。

(2)迁地保护a.含义:通过将野生动植物从__________迁移到条件良好的其他环境中进行有效保护的一种方式。

b.措施:建立__________园、植物园、珍稀濒危动植物人工繁育基地和设立__________种质库。

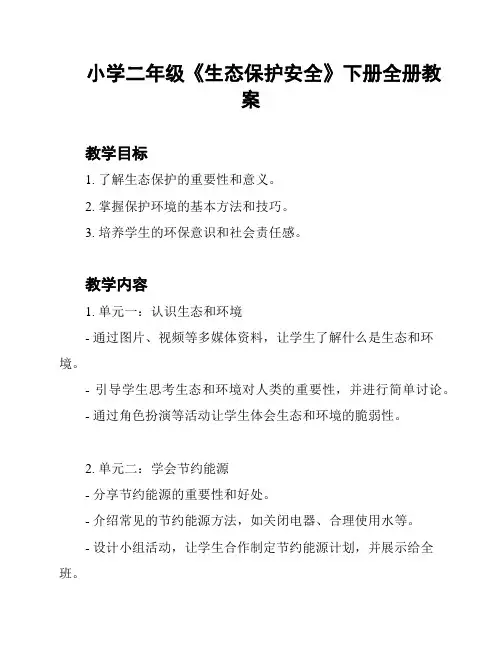

小学二年级《生态保护安全》下册全册教案教学目标1. 了解生态保护的重要性和意义。

2. 掌握保护环境的基本方法和技巧。

3. 培养学生的环保意识和社会责任感。

教学内容1. 单元一:认识生态和环境- 通过图片、视频等多媒体资料,让学生了解什么是生态和环境。

- 引导学生思考生态和环境对人类的重要性,并进行简单讨论。

- 通过角色扮演等活动让学生体会生态和环境的脆弱性。

2. 单元二:学会节约能源- 分享节约能源的重要性和好处。

- 介绍常见的节约能源方法,如关闭电器、合理使用水等。

- 设计小组活动,让学生合作制定节约能源计划,并展示给全班。

3. 单元三:保护小动物- 介绍一些生活中常见的小动物,如蜜蜂、蚂蚁等。

- 引导学生理解小动物对生态平衡的重要性。

- 组织观察活动,让学生观察小动物的生活性,并记录下来。

4. 单元四:减少垃圾- 分享垃圾对环境的危害,并讨论如何减少垃圾的产生。

- 引导学生了解分类回收的重要性,并组织垃圾分类的实践活动。

- 组织创意手工制作活动,让学生用废旧物品制作小手工品。

教学方法1. 图片、视频多媒体展示法:通过多媒体资料展示生态保护的实例,激发学生的兴趣和好奇心。

2. 讨论交流法:组织小组或全班讨论,促进学生思考和合作,加深对生态保护的理解。

3. 角色扮演法:通过角色扮演,让学生亲身体验到环境脆弱性的概念。

4. 小组活动法:组织学生进行小组活动,培养合作意识和团队精神。

5. 观察记录法:引导学生观察小动物生活性,并记录下来,培养学生的观察力和记录能力。

6. 创意手工制作法:激发学生创造力,通过手工制作活动锻炼学生的动手能力。

教学评价1. 观察学生的参与度和表现,包括对生态保护的理解和思考能力。

2. 评价小组合作活动的质量和成果。

3. 评价学生的观察记录和手工制作作品。

教学资源1. 多媒体设备,如投影仪、电视等。

2. 图片、视频等生态保护资料。

3. 角色扮演活动所需的服装和道具。

4. 观察记录本和绘画材料。

四年级上册生命生态安全教学案一、教学目标:1.了解生命生态的基本概念,认识生态环境对于生命的重要性。

2.学习有关生态环境保护和安全的知识,提高保护环境意识和能力。

3.培养学生的观察、思考和保护环境的能力。

二、教学内容:1.生命的生态环境2.生态系统的组成和作用3.生态环境的污染和保护4.生物多样性和生态平衡5.环境安全与人类健康三、教学过程:1.导入活动教师组织学生观察周围的生态环境,引导学生思考:生命是如何与生态环境相互作用的?生态环境的变化对生命有何影响?2.生命的生态环境通过图片、视频等展示生命在不同生态环境中的特点和适应能力,引发学生对生命生态的兴趣。

3.生态系统的组成和作用教师通过幻灯片、实物模型等展示生态系统的组成和功能,引导学生了解生态系统中各种生物之间的相互作用和依赖关系。

4.生态环境的污染和保护教师讲解生态环境污染的主要来源和危害,并介绍相关的保护措施,引导学生认识到保护环境的重要性。

5.生物多样性和生态平衡教师通过案例和故事讲解生物多样性对于生态平衡的重要性,引导学生关注并保护各种生物的多样性。

6.环境安全与人类健康教师讲解环境污染对人类健康的影响,引导学生积极参与环境保护,为自己和他人的健康做出贡献。

7.课堂小结教师对本节课的内容进行小结,并强调生命生态环境对于人类和其他生物的重要性,鼓励学生积极保护环境。

四、教学方法和手段:1.讲述法:通过讲解和讲述让学生了解生命生态的基本概念和相关知识。

2.示范法:通过展示图片、视频和实物等来展示生态环境的情况,引发学生的兴趣和好奇心。

3.讨论法:组织学生进行小组讨论,引导学生思考生命与生态环境的关系,培养学生的观察和思考能力。

4.体验法:组织学生进行户外实地考察,让学生亲身感受生命生态环境的变化和多样性。

五、教学评价:教师通过观察学生的课堂表现、听取学生的思考和意见以及布置相关练习作业等方式对学生的学习情况进行评价,并针对学生存在的问题进行及时的指导和帮助。

环境保护选修6(课时安排:4课时)教学目标:各章节学习目标见教材每章的概述部分。

重点:1.环境污染与防治(第二章)。

2.自然资源的利用与保护(第三章)。

难点:1.主要的资源问题及其产生的原因。

2. 主要的生态环境问题及其产生的原因。

3.主要的环境污染问题。

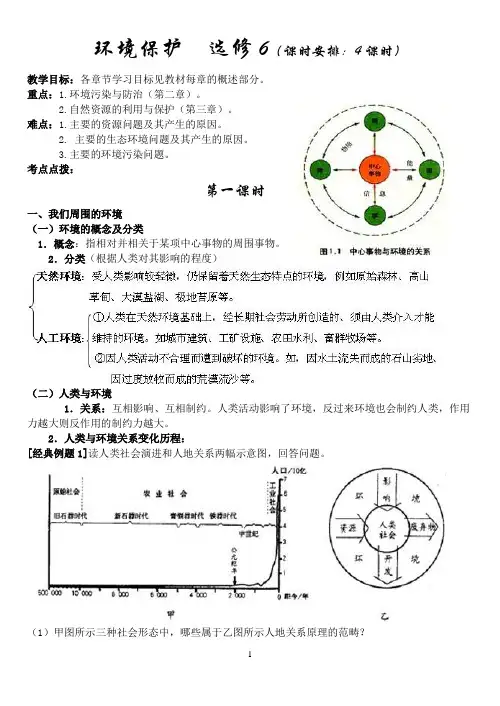

考点点拨:第一课时一、我们周围的环境(一)环境的概念及分类1.概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物。

2.分类(根据人类对其影响的程度)(二)人类与环境1.关系:互相影响、互相制约。

人类活动影响了环境,反过来环境也会制约人类,作用力越大则反作用的制约力越大。

2.人类与环境关系变化历程:[经典例题1]读人类社会演进和人地关系两幅示意图,回答问题。

(1)甲图所示三种社会形态中,哪些属于乙图所示人地关系原理的范畴?(2)在我国江南丘陵地区广泛修建梯田,直接造成的生态环境变化有哪些?(3)列举中国古代不利于生态平衡的农业生产活动并分析原因。

(4)影响人地关系演变的主要因素有哪些?【解析】正确认识乙图中人地关系模式图,结合人类历史不同阶段生产活动分析相关问题。

【答案】(1)农业社会,工业社会。

(2)森林减少,生物多样性减少,水土流失加剧,生态系统变得脆弱。

(3)放火烧山,围湖造田。

古人对生态环境认识的局限性。

魏晋以来,大量人口南迁,隋唐时期江南经济得到进一步开发,因过度开垦土地,对生态环境造成负面影响。

(4)科学技术,社会生产力或生产工具,人类对人地关系的认识,人口数量二、环境问题的产生及其特点(一)环境问题的表现1.环境问题的概念指人类与环境矛盾的激化状态,表现为矛盾双方趋于互相对抗、互相排斥、互相否定、互不适应,因而影响人类生产、生活,甚至威胁人类生存,成为人类必须解决的重大问题。

2.表现(3)生态破坏(主要是植被的破坏)①生态系统的基础与核心:植被②植被破坏不仅损害一个地区的景观,而且引起生物多样性受损害、环境质量下降、水土流失、土壤肥力降低、土地荒漠化等,使这些地区的居民丧失了起码的生存条件。

幼儿园小小生态卫士:爱护海洋环境教学案幼儿园小小生态卫士:爱护海洋环境教学案一、引言在当今社会,环境保护已成为人们共同关注的话题。

作为地球上的一员,每个人都应该为保护环境出一份力。

而在这个过程中,教育是至关重要的一环。

在幼儿园教学中,就可以通过爱护海洋环境的教学案例,让孩子们从小就培养环保意识,成为小小的生态卫士。

二、教学目标1. 让幼儿了解海洋环境的重要性,培养对海洋环境的关注和热爱;2. 培养幼儿的观察和判断力,让他们能够发现环境问题并提出解决方案;3. 提高幼儿的团队合作能力,让他们在团队中学会保护环境;4. 培养幼儿的动手能力,让他们通过实际操作来感受环境保护的重要性。

三、教学内容及方法1. 通过图片、视频等多媒体形式向幼儿介绍海洋环境的重要性和当前存在的问题;2. 通过游戏、实地考察等形式让幼儿亲身感受海洋环境;3. 组织幼儿参与海滩清洁、海洋生物保护等实际活动,让他们亲自动手保护海洋环境;4. 引导幼儿进行环保主题绘画、手工制作等创意活动,让他们通过艺术形式表达对海洋环境的热爱和关注。

四、教学过程第一步,激发兴趣通过播放关于海洋环境的视频,让幼儿了解海洋环境的美丽和重要性,引发他们对环境保护的兴趣。

第二步,实地考察组织幼儿到海边或水族馆等地方进行实地考察,让他们亲身感受海洋环境的美丽和现状,引发对环境问题的思考。

第三步,动手保护组织幼儿进行海滩清洁、海洋生物保护等实际活动,让他们亲自动手保护海洋环境,培养环保意识。

第四步,创意表达引导幼儿进行环保主题绘画、手工制作等创意活动,让他们通过艺术形式表达对海洋环境的热爱和关注。

五、总结回顾通过以上的教学活动,幼儿不仅了解了海洋环境的重要性,更重要的是培养了他们对环境的热爱和保护意识。

在活动中,幼儿们学会了观察和判断,学会了团队合作,学会了动手实践,这些都将有助于他们成为未来的环保卫士。

六、个人观点我认为,通过这样的教学案例,不仅可以向幼儿灌输爱护环境的理念,更重要的是激发了他们内在的热爱和责任感。

第二节主要的生态环境问题●课标要求1.举例说出主要的生态环境问题及其产生的原因。

2.以某种生态环境问题为例,描述其形成的一般过程。

3.举例说明某一区域的生态环境问题对其他区域的影响。

4.读图说出我国不同区域的主要生态环境问题。

●课标解读1.结合我国实际生态环境案件,阐述产生的具体原因及形成的一般过程。

2.举例说明某一典型地区的生态环境问题对其他区域的影响。

3.能根据图表说出我国不同地区的生态环境问题。

●新课导入建议以2013年我国土地荒漠化的最新数据引入新课——主要的环境问题。

●教学流程设计生态环境问题的概念和表现1.概念:指由于生态平衡遭到破坏,导致生态系统的结构和功能严重失调,从而威胁人类的生存和发展的现象。

2.主要表现:水土流失、土地荒漠化、森林和草地资源减少、生物多样性减少等。

森林资源匮乏,草场退化1.我国森林资源匮乏(1)现状⎩⎪⎨⎪⎧ 量:森林覆盖率、人均森林面积和人均森林 蓄积量均低于世界平均水平分布不均:西南、东南、东北多,西北、华北少(2)森林资源破坏严重的原因:人口激增、工业革命和现代化加速。

(3)森林资源开发的表现:总面积减少、原始林地锐减、总体质量下降等。

①原始林:生物种类及种群数量、生态结构与功能等方面均有下降趋势。

②人工林:面积居世界首位,但质量较差、中幼龄林比重大,单位蓄积量低。

2.我国草场退化(1)我国草原面积:广大,仅次于澳大利亚。

(2)问题:草场退化严重,生产力不断下降。

(3)原因:粗放式经营、过度放牧、家畜超载、乱采滥挖、工业污染、鼠害虫害等。

森林锐减、草场退化会带来哪些生态环境问题?【提示】 森林面积锐减不仅使木材和林副产品短缺,珍稀动物减少甚至灭绝,还造成生态系统恶化,环境质量下降,水土流失,河道淤塞,旱涝、泥石流等自然灾害加剧。

草场退化可改变草原的植物种类成分,降低草场的生产力,破坏草场的动植物资源,甚至造成荒漠化。

水土流失1.我国水土流失的现状:以黄土高原和长江中上游地区表现最为突出。

第二节主要的生态环境问题学习目标明目标、知重点掌握主要的生态环境问题及其产生的原因。

理解某一区域生态环境问题对其他区域的影响。

掌握我国不同区域的主要生态环境问题。

一、森林资源匮乏,草场退化1.生态环境问题的概念和表现(1)概念:由于生态平衡遭到破坏,导致生态系统的结构和功能严重失调,从而威胁到人类的生存和发展的现象。

(2)主要表现:水土流失、土地荒漠化、森林和草地资源减少、生物多样性减少等。

2.森林资源匮乏,草场退化(1)我国森林资源现状①森林覆盖率低。

②人均拥有量少:人均拥有森林蓄积量仅为世界平均水平的15%左右。

③森林资源地区分布不均:西南、东南、东北多,西北、华北较少。

(2)我国草场资源现状①草原面积广大,仅次于澳大利亚,居世界第二位。

②草场严重退化,生产力不断下降原因粗放式经营过度放牧家畜超载乱采滥挖工业污染鼠害虫害等二、水土流失、土地荒漠化及生物多样性减少1.水土流失(1)我国的水土流失①主要分布区:黄土高原、长江中上游地区。

②水土流失面积:2002年全国现有水土流失总面积达356万平方千米,占国土总面积的37.1%。

③类型:水蚀、风蚀。

(2)形成原因①自然因素:地形、地质、植被、降雨、土壤、风力、冻融等。

②人为因素:不合理的土地利用方式、毁林毁草、滥垦乱伐、开矿修路等。

(3)危害①直接危害:破坏土地资源,使耕地表土流失,降低土壤肥力。

②间接危害:下游湖、河、水库泥沙增多,河床抬高,引发洪涝灾害。

2.土地荒漠化(1)分布:我国是世界上荒漠化土地分布最广的国家之一,荒漠化土地面积267万平方千米,约占国土总面积的28%。

(2)成因①自然因素:气候干旱——其作用的过程缓慢。

②人为因素:过度放牧、滥伐森林等不合理的活动——加速了荒漠化的进程,是主导因素。

(3)危害①破坏生态环境,影响国民经济的正常运行。

②形成沙尘暴a.条件:强风、沙源和不稳定的天气。

b.危害:降低大气能见度,影响交通、人们的出行,破坏生态环境。

第二节草地退化及其防治学习目标明目标、知要点认识草场的种类和散布。

理解草场的特色和退化的原因、过程及危害。

理解草场资源的价值和保护草地的举措、方法,并建立保护草地资源的意识。

一、草地退化1.草地特色(1)散布:降水量不够丰沛的地带。

(2)天然植被:以草原和灌木为主。

(3)价值:是畜牧业发展的物质基础,是人类重要的自然资源。

2.世界主要草地的散布(1)地带性散布:热带草原、温带草原、寒带苔原。

(2)非地带性的草山、草坡、草滩散布:除南极洲外各大洲均有。

3.载畜量:必定面积牧场所能容纳( 承载 ) 牲口的头数,一般以羊为标准,称为羊单位。

4.草地退化(1)退化原因:因为人口的压力,盲目扩大放养牲口的数目,以致很多牧场严重超载。

(2)退化表现:草群变得稀少低矮,产草量减少,草质变劣。

(3)退化危害:载畜量降落,草地生态环境恶化,会使整个自然环境发生变化。

5.世界主要牧场的地域差别(1)欧洲:状况较好。

(2)北美:目前状况渐渐好转。

(3)澳大利亚:最近几年来状况已有所改良。

(4)非洲、南美洲及亚洲大多数牧场:面对草场退化和沙化的问题。

(5)中国牧场:退化、沙化状况严重。

二、保护草地1.草地退化的实质:是一个社会经济问题。

2.举措:鼎力控制人口增添和改良经济构造、加快经济发展。

3.中国的举措:推行禁牧、轮牧制度,建设“草库伦”等。

一、判断题2.草地退化和沙化的主要原因是牧场超载。

()3.半干旱地域牧场退化实质上是一个社会经济问题。

()4.牧场退化严重会使整个自然环境发生变化。

()5.欧洲牧场载畜量高的主要原因是降水季节分派较均匀和仔细的管理。

()答案:1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√二、选择题6.相关世界各地牧场退化状况,表达不正确的选项是()A.欧洲状况较好,载畜量最高B.北美和澳大利亚状况最好C.中国草场退化严重D.非洲、南美洲面对退化的问题分析:选 B。

欧洲有发达的科技和工业作保障,所以有世界最发达的畜牧业,有很高的载畜量,状况最好;北美和澳大利亚经历过开发、滥用和逐渐改良三个阶段,目前状况渐渐好转。

第一、二节 森林及其保护草地退化及其防治学习目标:1.了解草地的种类及世界草地、森林的分布。

2.理解森林的生态功能及草地退化的原因、危害和防治措施。

(重点) 3.通过材料讨论保护森林的措施。

(难点)一、森林及其保护 1.森林的特点(1)陆地上最强大、最复杂、最能长久存在的生态系统。

(2)最丰富的物种库,全球物种的一半乃至2/3以上,可能存在于森林生态系统之中。

2.森林资源减少的原因(1)自然原因:地质时期的气候变迁,导致森林覆盖面积有所变化。

(2)人为原因:①原始社会:刀耕火种和游耕制度。

②农业社会:无计划垦殖和大量使用薪柴。

③工业社会:大规模商业性机械采伐,是世界森林尤其是热带雨林面积锐减的主要原因。

3.森林的生态功能及毁林的危害4.保护森林(1)世界:1992年在里约热内卢联合国环境与发展大会上通过了《关于森林问题的原则声明》,在国际范围内确立了保护森林的原则。

(2)中国①政府⎩⎪⎨⎪⎧1984年公布了《中华人民共和国森林法》(简称《森林法》)2002年公布《中华人民共和国森林法实施条例》,为森林保护提供了法律依据②民间团体:不仅积极植树造林,而且发起各种保护森林的行动。

二、草地退化及其防治1.草地退化(1)草地概况①类型:热带草原、温带草原、寒带苔原、草山、草坡、草滩。

②载畜量:一定面积牧场所能容纳(承载)牲畜的头数,一般以羊为标准,称为羊单位。

(2)草地退化①原因:由于人口的压力,盲目扩大放养牲畜的数量,致使许多牧场严重超载。

②表现:草群变得稀疏低矮,产草量减少,草质变劣。

③危害:载畜量下降,草地生态环境恶化,会使整个自然环境恶化。

(3)地区差异地区退化状况欧洲情况较好北美经历开发、滥用和逐步改善三个阶段,目前好转澳大利亚曾过度放牧,近年来有所改善其余大洲大部分牧场因为超载,面临草场退化和沙化问题中国牧场:退化、沙化情况严重。

2.保护草地(1)草地退化的本质:社会经济问题。

(2)措施:①控制人口增长,②改善经济结构,③加速经济发展。

第四单元第七章第三节拟定保护生态环境的计划设计人:宁阳十中刘海洋学习目标:1.通过分组调查自己周边的环境情况和人们的生活习惯,尝试完成对当地生态环境现状的调查和有关的分析讨论;2.通过调查、讨论和交流,发现环保问题,提出解决方案,培养应用知识分析问题解决实际问题的能力;并通过对他人的方案进行评价,培养判断能力和分析鉴别能力。

3.通过讨论和交流,拟定保护生态环境的计划。

学习重点、难点:重点:通过讨论和交流,拟定保护生态环境的计划。

难点:调查自己周边的环境情况和人们的生活习惯,通过讨论和交流,拟定保护生态环境的计划。

学习过程一.情境引入分别展示人与自然和谐的图片及自然被破坏后人类面临困境的图片,形成强烈的对比,唤起学生强烈的保护生态环境的愿望和意识,再简要介绍人类目前面临的十大类主要环境问题。

那么,我们本地又存在着哪些环境问题呢?你认为哪些环境问题是最主要的?其现状如何?你们将通过什么途径进行调查?二.自主探究,合作交流学习任务一:讨论完成调查方案。

以小组展开讨论,并确定所要调查的重点项目,并确定调查方案,同时作好必要的分工。

1、每个同学在一张纸上列出你认为最重要的三个环境问题。

2、与小组的同学交流你们所列的环境问题,讨论决定哪一个问题是最值得我们重视的。

3、关于这个问题我市(我国)的现状怎样?你们可以通过什么途径调查?4、关于这个问题,我们可以做些什么?提示:调查前,要做好以下工作:(1)选择适宜的调查题目;指出所选题目宜小不宜大,并事先准备几道题目供学生选择。

(2)确定具体的调查方法。

主要的调查方法:实地调查法、社会调查法、文献调查法或三者相结合的方法。

(3)制定可行性的调查方案。

调查方案应注重科学性和可行性。

学习任务二:汇报调查结果1.分组上讲台汇报,展示自己的劳动成果,其他组的成员提出质疑,并对其汇报进行打分,并派代表作简要的点评(如汇报的成功点在哪里,调查还存在哪些不足等)汇报注意事项:(1)计划要抓住关键问题,不能主次不分。

生态环境保护学案本资料为woRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址第三节生态环境保护[学习目标定位] 1.掌握水土流失和荒漠化防治的措施。

2.理解保护生物多样性的重要性及采取的措施。

一、保护植被,防止水土流失和荒漠化.植被破坏原因:发展①传统农业、牧业和不合理开发利用②资源。

后果:③水土流失、土地荒漠化。

2.保护植被的措施发展生态农业加强④政策引导;加强农村住区建设;加强⑤法制建设,依法保护⑥植被。

加强⑦开发和建设活动中的生态保护加强对矿产资源开发和基础建设项目的环境管理,严格执行⑧环境影响评价,落实水土保持工程措施,恢复植被,保护生态环境。

思维活动.落实水土保持措施、恢复退耕还林工程将会对本地区带来哪些生态效益?答案防止水土流失和土地荒漠化;改善局部小气候,减小气温差异;增加降水,减小风速;增加生物多样性。

二、保护生物多样性.生物多样性作用:人类生存和发展的物质基础。

现状:生物多样性正在⑨趋减。

2.保护生物多样性措施就地保护:建立⑩自然保护区,保护生态系统。

迁地保护:建立动物园、植物园、珍稀濒危动植物人工繁育基地和设立⑪遗传资源种质库等。

思维活动2.迁地保护和就地保护有什么区别?答案就地保护是将有价值的自然生态系统和野生生物环境保护起来,以便维护生物的繁衍和进化,其范围比较广,保护的对象是生态系统。

迁地保护只能是对单一的物种进行保护,它主要适用于对高度濒危的物种进行抢救,以避免该物种的灭绝。

就地保护的办法是建立自然保护区,迁地保护的办法是建立动、植物园等。

探究点一保护植被,防止水土流失和荒漠化探究活动阅读下列材料,回答下列问题。

材料一我国的土地退化示意图材料二新华社北京XX年3月18日讯:国务院总理温家宝在十一届全国人大一次会议上作政府工作报告时说,过去五年,我们……新增节水灌溉面积1亿亩、新增沼气用户1650万户、新建改建农村公路130万千米。

……继续推进天然林保护、京津风沙源治理等生态建设,五年累计退耕还林、植树造林4.79亿亩,退牧还草5.19亿亩。

加强土地和水资源保护,五年整理复垦开发补充耕地2289万亩。

图中信息说明,我国面临的生态环境问题有哪些?简述它们形成的主要原因。

发展生态农业是解决这些问题的主要措施之一。

为实现生态环境保护与建设带动和促进当地经济的发展,应采取________________,________________,________________等措施鼓励生态农业的发展。

开发和建设活动也是导致这些问题出现的原因之一。

写出两个导致这些问题的开发和建设活动类型。

报告中的“新增沼气用户”是为了改变农村的__________结构,目的是什么?报告中继续推进“生态建设”的目的是什么?答案水土流失、土地荒漠化。

原因:发展传统农业、牧业和不合理开发利用资源导致植被破坏。

加强政策引导加强农村住区建设加强法制建设,依法保护植被矿产资源开采、铁路建设、公路建设、水利工程建设等。

能源消费改善农村能源消费结构,可以减少人们对乔木、灌木、草等传统能源的需求,减少人为的植被破坏,防止水土流失和荒漠化。

减少人为的植被破坏,防止水土流失和荒漠化。

反思归纳水土流失和荒漠化的防治措施措施具体表现治理水土流失的措施生物措施植树造林种草,禁止乱砍滥伐;退耕还林、还草;建立有机、高效的农林牧业生产体系工程措施修建梯田、打坝淤地、平整土地、开展土地复垦等农业技术措施改良灌溉方式和技术、提高水的利用效率、科学施肥、选育良种、深耕改土、轮作套种、地膜覆盖等荒漠化的防治措施合理控制人口数量控制人口增长,提高人口素质,建立一个人口、资源、环境协调发展的生态系统有利于荒漠化的治理生态恢复与建设改善耕作和灌溉技术,推广节水农业;减少牧区水井数量;合理分配河流上、中、下游水资源利用生物措施和工程措施构筑防护林体系调整农、林、牧用地关系,宜林则林,宜牧则牧,退耕还林、还牧开发风能、太阳能、农村小水电、沼气,营造薪炭林等,解决农牧区能源问题。

迁移应用1 阅读下列材料,完成下列问题。

近10年来,内蒙古土默川平原实施退耕还草工程,使这一地区成为中国“乳都”呼和浩特的核心奶源基地。

从保护生态环境的角度看,退耕还林还草具有哪些效益?从发展生态农业的措施看,“退耕还林还草工程”属于________,其目的是什么?答案防风固沙、保持水土、调节气候、涵养水源等。

加强政策引导通过发展生态经济促进植被保护。

解析第题,“退耕还林还草”将增加林地和草地面积;“从保护生态环境的角度”是题眼,主要从其生态效益归纳。

第题,“退耕还林还草”是我国保护生态环境的一项政策。

探究点二保护生物多样性探究活动有人说杂交水稻专家袁隆平培育的杂交水稻如果申请专利,他将超过卡洛斯•斯利姆•埃卢、比尔•盖茨、沃伦•巴菲特等人成为全球首富。

而杂交水稻专家袁隆平培育出的水稻良种是利用我国西南深山的野生水稻基因杂交产生的。

据此回答~题。

野生水稻基因的成功利用,反映了A.要保护全球各种生态系统的平衡B.保护地球上的生物多样性,是人类储备资源的一种方式c.各种自然资源之间,是相互联系、相互影响和相互制约的D.生物资源的人口承载力是无限的杂交水稻专家袁隆平培育优质水稻的实验地点应在A.西北地区,温差大,有利于水稻中营养物质的积累B.青藏高原地区,海拔高,紫外线强,可使水稻基因突变c.海南岛,生长期长,可缩短实验的时间D.东北地区,可利用黑土地肥沃的土壤培养优质水稻下列说法,正确的是A.生物多样性对人类的意义重大,人类应加以保护B.人类只需要保护对人类有贡献的物种c.解决粮食问题,发展农业生产不需要科技创新D.以上说法都不对答案 B c A解析第题,物种对人类的价值以及在生态系统中的作用是无法估量的,保护地球上的生物多样性,是人类储备资源的一种方式。

第题,培育水稻良种需要进行无数次的实验,海南岛热量丰富,复种指数高。

第题,生物多样性具有极大的直接、间接使用价值以及潜在价值,对人类影响极大。

反思归纳保护生物多样性的措施建立自然保护区。

把某些濒危物种迁出原地,移入适当环境进行特殊保护和管理。

建立濒危物种质库,如植物种子库、动物精子库等,以保护遗传资源。

颁布相关的法律、法规。

迁移应用2 阅读下列材料,回答问题。

材料一20世纪80年代初,随木材贸易从美国入侵的江脂大小蠹1999年在山西省大面积爆发,使山西省1/3的油松林在数月间毁灭。

入侵我国东北、华北、华东、华中地区的豚草,入侵西南地区的紫茎泽兰和飞机草,入侵广东的微甘菊,沿海地区引进的大米草等的蔓延,对本地生物多样性和农业生产造成了巨大威胁,已经达到了难以控制的局面。

材料二生物入侵现象在其他国家也存在,如澳大利亚曾经兔子成灾;新西兰引进鼬鼠,造成森林破坏,并使家畜和一些野生动物传染上结核病;金苹蜗牛入侵泰国,造成稻田绝收等。

一系列生动的例子告诫我们:人类千万不要盲目地破坏经过长期自然选择和相互作用而形成的生态平衡,因为一个物种无论是灭绝,还是过量繁殖,都会危及与它相关的物种的生存,进而造成生态平衡的失调,造成严重的社会经济损失。

结合有关资料,说明引进外来物种可能会造成哪些影响。

引进外来物种时,我们应注意什么?答案积极作用:丰富人们食物品种和农业生产类型。

消极作用:造成生物入侵,破坏本地生态平衡、破坏生物多样性。

做好出入境检验,防止有害生物入侵。

解析引进外来物种有利有弊,可以丰富人们生活,推动生产发展,但也有可能影响当地生态平衡,导致生物多样性减少。

因此,一定要经过科学论证,通过检验检疫进行谨慎地引进物种。

生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下的集约化经营的农业发展模式。

它是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合在一起,以取得最大的生态经济整体效益。

结合所学知识,完成1~3题。

.发展生态农业的主要目的是①保护农业生态环境②实现农业的高产、优质和高效③防止水土流失和荒漠化④保护生物多样性A.②③④B.①③④c.①②④D.①②③2.为治理山区的水土流失,对荒山应A.综合治理与开发B.全面封山育林、育草c.修筑梯田D.烧荒耕种3.山区的退耕还林、还草工程的压力很大,为此应①改革耕作技术②调整农业结构③大力发展畜牧业④加强生态保护的法制宣传A.②③④B.①③④c.①②④D.①②③答案 1.D 2.A 3.c解析第1题,发展生态农业的主要目的是保护农业生态环境的范畴,实现农业的高产、优质和高效,防止水土流失和荒漠化也属于保护农业生态环境的范畴。

第2题,我国人口数量大、增长快,人口对土地的压力大,全面封山育林、育草不现实;陡坡修筑梯田成本高,且易造成水土流失;烧荒耕种会造成新的水土流失。

第3题,为保护山区的生态环境,应调整农业结构,改进传统的耕作技术,加强对生态保护的法制宣传。

大力发展畜牧业会加重山区环境负担,故不合适。

4.对濒危野生动植物最有效的保护办法是A.建立自然保护区B.建立动植物园c.建立珍稀濒危动植物人工繁育基地D.建立遗传资源种质库答案 A解析野生动植物的原生地最适合其繁衍和进化,因此,对濒危动植物最有效的保护方法是建立自然保护区。

5.下图是“我国水土流失重点区和生态安全战略工程分布示意图”。

读图,回答下列问题。

我国水土流失重点区水土流失严重的共同原因是______、________。

a.位于地势二、三级阶梯的交界处b.气温年较差大c.降水集中d.植被破坏严重以流水作用为主的侵蚀区界线以西的主要外力作用是________。

对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是________、_________。

①工程所在区域的主要生态环境问题是________。

分别从地形和气候两方面比较分析①、④建设防护林的条件。

答案 c d 风力作用③⑤土地荒漠化①地形起伏小,气候干旱;④地形起伏较大,气候湿热。

解析解答本题的关键是了解我国自然地理环境特征和区域差异,因为水土流失的发生与区域地理环境的特点密切相关。

读图可知,我国水土流失严重的地区主要位于地势的第二级阶梯,属于季风区,暴雨发生的频率较高,还是我国重要的农业区,植被破坏严重。

多暴雨、植被覆盖少、山地地形等都是容易发生水土流失的条件。

以流水作用为主的侵蚀区界线以西属于我国的干旱、半干旱区,主要的外力作用以风力作用为主。

根据图中各序号的位置和黄河、长江流域的范围作出选择。

①工程位于西北地区,目前的生态环境问题主要是土地荒漠化。

④位于南方低山丘陵地区,地势起伏较大,属于亚热带季风气候,水热条件好。

①地的河西走廊地区位于祁连山北麓,地形较为平坦,但气候干旱,降水少。

[基础过关].下列关于我国生态环境问题的叙述中,正确的是A.我国生态环境问题多种多样,世界范围的生态环境问题在我国都存在B.青藏高原因人类活动较少,所以没有生态环境问题c.南方丘陵山区的主要生态环境问题是生物多样性锐减D.生态环境问题之间具有一定的关联性答案 D解析A项说法太绝对,世界范围的生态环境问题大部分在我国存在,故A错;青藏高原受气候变化和人类活动的影响,生态环境十分脆弱,故B错;南方丘陵山区的主要生态环境问题是土壤侵蚀严重,而不是生物多样性锐减,故c 错;生态环境问题之间具有一定的关联性,如生态环境中的森林破坏、土壤侵蚀和草原退化会导致物种灭绝和生物多样性减少。