优质课一等奖高中语文必修三《古诗鉴赏之虚实结合》

- 格式:ppt

- 大小:98.50 KB

- 文档页数:21

诗歌鉴赏之虚实结合(公开课)课件一、导言诗歌,作为文学艺术的一种,源远流长,博大精深。

从古至今,无数诗人以诗歌为载体,抒发自己的情感,表达对美好生活的向往。

在我国古代,诗歌被誉为“文学之祖”,是文人墨客必备的技能。

为了更好地欣赏和理解诗歌,我们需要掌握一定的鉴赏方法。

本节课,我们将重点探讨诗歌鉴赏中的虚实结合技巧。

二、诗歌鉴赏概述1.诗歌鉴赏的定义诗歌鉴赏是指通过对诗歌的阅读、理解和品味,挖掘诗歌的内涵,感受诗歌的美感,进而领悟诗人的情感和意境。

2.诗歌鉴赏的方法(1)知人论世:了解诗人的生平、思想、创作背景,有助于理解诗歌的内涵。

(2)品味语言:关注诗歌中的关键词汇、意象和修辞手法,把握诗歌的艺术特色。

(3)把握情感:体会诗人在诗歌中所表达的情感,感受诗歌的情感魅力。

(4)虚实结合:本节课的重点,分析诗歌中的虚实结合技巧,揭示诗歌的意境。

三、虚实结合在诗歌鉴赏中的应用1.虚实结合的定义虚实结合是指在诗歌创作中,将抽象的概念、情感、意境与具体的物象、景象相结合,使诗歌具有丰富的内涵和美感。

2.虚实结合的作用(1)增强诗歌的表现力:通过虚实结合,使诗歌的意象更加鲜明,情感更加丰富。

(2)拓展诗歌的意境:虚实结合使诗歌的意境更加深远,引人遐想。

(3)突出诗歌的主题:通过虚实结合,使诗歌的主题更加突出,富有哲理。

3.虚实结合的技巧(1)以虚写实:通过对具体物象的描绘,抒发诗人的情感和意境。

(2)以实写虚:通过对抽象概念的具象化,表现诗人的情感和意境。

(3)虚实相生:将虚实结合运用得恰到好处,使诗歌具有更高的艺术价值。

四、诗歌鉴赏实例分析1.《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

(1)虚实结合分析:诗人通过描绘床前明月光和地上霜,抒发了对故乡的思念之情。

(2)虚实结合作用:以虚写实,增强了诗歌的表现力,拓展了意境,突出了主题。

2.《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

2023届高三鉴赏古诗描写方法之虚实结合一等奖创新教案鉴赏古诗描写方法之虚实结合教学设计教学目标理解虚实结合的含义,能准确分清诗歌中的“虚”与“实”。

理解虚实结合中“虚”与“实”的关系,并分析虚实结合的表达效果。

了解虚实结合类题目的命题方式和答题技巧。

教学重难点教学重点分析虚实结合的表达效果;了解虚实结合类题目的命题方式和答题技巧。

教学难点理解诗歌中“虚”与“实”的关系,分析虚实结合的表达效果。

教学过程(一)导入相传古时有一位皇帝曾以“深山藏古寺”为题,招集天下画匠作画。

最后选了第二幅画。

你觉得为什么呢?明确:第二幅画的作者在构思这幅画时运用了丰富的联想,使人从“和尚”自然联想到“寺庙”,从“老和尚”再进一步联想到这座寺庙年代已经很久远了。

这就是中国传统绘画中的留白和虚实结合技巧,让人回味无穷。

诗画同理,中国古典诗歌也擅长使用虚实结合的方法,那么我们这节课一起来探讨中国古典诗歌中的虚实结合技法。

探虚实,明概念师:什么是虚,什么是实,我们不妨通过以前学过的诗歌来进行归纳总结。

请大家看到导学案上,判断下列诗歌中哪些部分是虚写,哪些地方是实写,并给古诗中的“虚”写和“实”写下一个定义。

1.遥想公瑾当年,小乔初嫁了;(虚——追溯历史)2.霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下;(虚——梦幻想象)3.他年我若为青帝,报与桃花一处开;(虚——畅想未来)4.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人;(虚——遥想对方)5.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆;(虚——梦中场景)5.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪;(实——眼前之景)6.浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟;(实——眼前之景)虚写:诗人通过主观想象描绘的人、景、物和事。

实写:诗人眼前所见、真实存在的人、景、物和事。

虚实结合:就是一种把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来的表达技巧。

当堂训练,完成以下练习,判断下列诗句的虚实:1.遥怜小儿女,未解忆长安。

镜花水月别样情——诗歌艺术手法鉴赏之虚实结合教学目标:1、了解诗歌鉴赏中虚与实的概念并学会辨析。

2、熟知诗歌虚实结合题型的常见设问方式。

3、明确诗歌鉴赏中虚实结合题型的基本解题方法和步骤。

教学重点:1、熟知诗歌虚实结合题型的常见设问方式。

2、明确诗歌鉴赏中虚实结合题型的基本解题方法和步骤。

教学难点:能熟练运用解题方法答题。

教学方法:研习法教学资源:PPT、微课教学课时:1课时教学过程:一、明晰概念阐释概念:虚、实实是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

虚是诗人通过联想和想象而虚拟出来的。

虚实结合:是指现实的景、事、物与想象的景、事、物互相映衬,交织在一起表达丰富的情感。

虚实结合可以大大丰富诗中的意象,开拓诗的意境。

思考:虚景有哪些类型?霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

/ 念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人明确:幻想、想象、回忆、联想二、晓招式:提问方式1 下面这首诗中哪些是实景?哪些是虚景?提问方式2 请对这首诗的主要表现手法进行分析。

三、循规范:虚实结合(相生)题解题步骤①明手法:点明是什么技巧。

②阐运用:结合诗句概括实景、虚景。

(哪里是实写,写的是什么;哪里是虚写,写的是什么)③析效果:点明关系,说清效果四、析例题:邯郸冬至夜思家白居易邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

[注]冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日,朝廷里放假,民间互赠饮食,穿新衣,贺节,一切和元旦相似。

作者是怎样写“思家”的?请赏析其精妙之处。

明确:诗歌用了虚实结合的手法。

诗的前两句写冬至之日,诗人一个人抱膝坐在灯前,只有影子与他相伴是实写,而三四两句“家中夜深坐”“说着远行人”等想象家里的人或许像我这样深夜坐着,在谈论着我这个“远行人”是虚写。

虚实结合,相辅相成,突出表现了诗人孤寂之感,思家之情。

高中语文古代诗歌鉴赏之虚实结合公开课教学设计古代诗歌鉴赏之虚实结合教案教学目标3.能够按照高考评分要求解答诗歌虚实结合类鉴赏题并形成规范的书面答案。

研究重点:结合作品分析实写和虚写的内容及其作用。

研究难点:掌握分析方法和答题思路,形成完整书面答案。

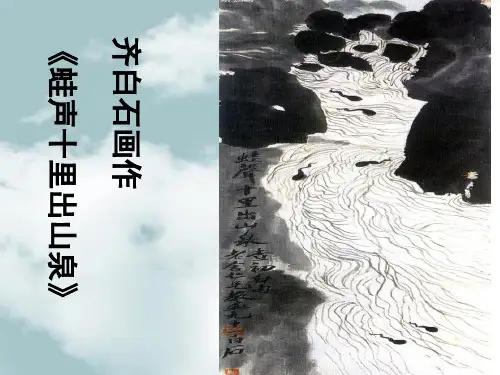

教学步骤一、导入新课(8:40-8:45)同学们好,就不必起立了,我们开始上课。

(PPT1)今天我们这节课从这幅国画开始说起,这幅画是我国著名画家XXX老先生在XXX先生生日时,应XXX的要求作一幅画,XXX先生定题《蛙声十里出山泉》。

该如何构思呢?据说,XXX先生苦思冥想三日,作出此画。

这幅画画面上没有青蛙,只有几只活泼的小蝌蚪在湍急的水流中欢快地游动着,你们说说它符合画题的要求吗?为什么?人们可以从那稚嫩的蝌蚪联想到画外的田鸡妈妈,由于落空蝌蚪,它们还在大声鸣叫。

固然画面上不见一只田鸡,但令人隐隐好像听见远处的蛙声正和着奔腾的泉水声,演奏出一首悦耳的乐章,连成蛙声一片的效果。

1在中国画的传统技法中,高妙之一就在于善于留白,虚实结合。

“实”是指图画中笔划细致厚实的地方,“虚”是指图画中笔划希罕、空缺或未曾画出的部分,可以给人以联想和想象的空间,让人回味无穷。

诗画同理,中国古典诗歌更是能胜利地应用“虚实结合”的技巧。

(PPT2)所以我们这节课研究的内容就是准确判断诗歌中虚实手法的应用,总结虚实手法的特点,品鉴虚实手法应用的效果。

(PPT3)二、温故知新(8:45—8:52)先让我们来回顾以前学过的四首诗词,诗词中实写与虚写的内容分别是甚么?(PPT4)请大家浏览这几首诗,用横线“—”划出实写的诗句,用海浪线“﹏”划出虚写的诗句,并概括虚写和实写的内容。

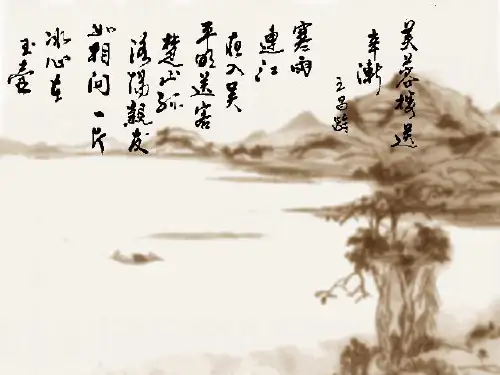

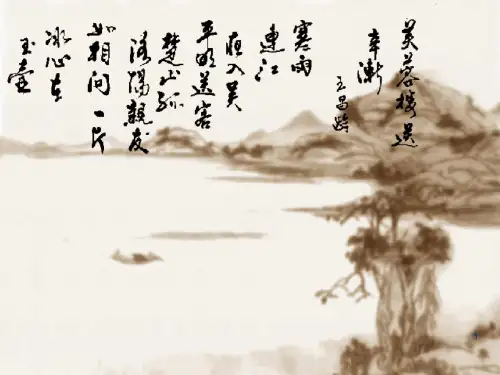

(一)雨霖铃XXX(PPT5)寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,迷恋处,XXX催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去,XXX,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤告别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?XXX,XXX残月。