新旧规范对比(混凝土)

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:7

钢筋混凝土保护层新旧规范对比篇一:新规范保护层厚度新规范保护层厚度混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。

保护层厚度为纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离。

保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。

混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。

但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。

因此,《混凝土结构设计规范》9.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。

一般设计中是采用最小值的。

纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.《规范》关于混凝土保护层的其它规定第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9.2.1中规定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境数值取用。

预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。

第9.2.3条板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.第9.2.4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。

处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。

9 结构构件的基本规定9.1 板(I)基本规定9.1.1混凝土板按下列原则进行计算:1两对边支承的板应按单向板计算;2四边支承的板应按下列规定计算:1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算。

条文说明:分析结果表明,四边支承板长短边长度比大于、等于3.0时,板可按沿短边方向受力的单向板计算;此时,沿长边方向配置本规范第9.1.7条规定的分布钢筋已经足够。

当长短边长度比在2~3之间时,板虽仍可按沿短边方向受力的单向板计算,但沿长边方向按分布钢筋配筋尚不足以承担该方向弯矩,应适当增大配筋量。

当长短边长度比小于2时,应按双向板计算和配筋。

9.1.2现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。

预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。

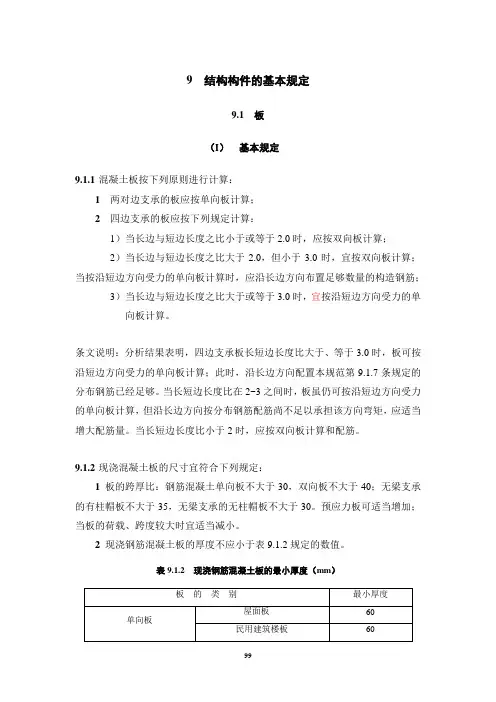

2现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。

表9.1.2 现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)条文说明:本条考虑结构安全及舒适度(刚度)的要求,根据工程经验,提出了常用混凝土板的跨厚比,并从构造角度提出了现浇板最小厚度的要求。

现浇板的合理厚度应在符合承载力极限状态和正常使用极限状态要求的前提下,按经济合理的原则选定,并考虑防火、防爆等要求,但不应小于表9.1.2的规定。

本次修订从安全和耐久性的角度适当增加了密肋楼盖、悬臂板的厚度要求。

还对悬臂板的外挑长度作出了限制,外挑过长时宜采取悬臂梁-板的结构形式。

此外,根据工程经验,还给出了现浇空心楼盖最小厚度的要求。

根据己有的工程经验,对制作条件较好的预制构件面板,在采取耐久性保护措施的情况下,其厚度可进一步减薄。

《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-2023)新旧规范对比一、主要修订内容本文件代替GB/T8077—2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》,与GB/T8077—2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:a)范围中增加了膨胀剂(见第1章,2012年版的第1章);b)更改了试验的基本要求中试验次数与要求,更改了试验用水的要求,增加了例行生产控制分析时的要求,增加了试剂要求,增加了数据处理的要求(见第4章,2012年版的第4章);c)增加了外观的要求(见第5章);d)增加了稳定性的要求(见第6章);e)更改了含固量的称样量以及干燥时间(见7.1.3,2012年版的第5章);f)增加了含固量的试验方法——稀释干燥法(见7.2);g)增加了含固量的试验方法——真空干燥法(见7.3);h)更改了含水率的称样量以及干燥时间(见8.1.3,2012年版的第6章);i)增加了含水率的试验方法——真空干燥法(见8.2);j)删除了密度测定的液体比重天平法,更改了比重瓶法测定密度中比重瓶容积的校正(见9.1.4.1,2012年版的7.1.4.1、7.2);k)增加了手工筛析法细度检验的设备,增加了细度测定中的负压筛析法(见10.1,10.2,2012年版的第8章);1)增加了表面张力的仪器(见12.2,2012年版的10.3);m)更改了电位滴定测定氯离子的试验方法,增加了全自动氯离子测定仪,增加了低浓度氯离子含量的测定方法,增加了标准溶液的浓度,增加了不溶物测定氯离子的样品前处理,更改了重复性和再现性(见第13章,2012年版的第11章);n)更改了离子色谱法测定氯离子样品的前处理,更改了重复性限,增加了再现性限(见13.2.3.1、13.2.5,2012年版的11.2.4.1、11.2.6);o)更改了重量法测定硫酸钠含量的试剂以及仪器设备,更改了试验步骤(见14.1.2、14.1.3,2012年版的12.1.2、12.1.3、12.1.4);p)更改了离子交换重量法测定硫酸钠含量的仪器(见14.2.2.2,2012年版的12.2.3);q)更改了水泥净浆流动度中仪器,增加了的材料,增加了试验用水的温度,增加了试验环境温度,更改了试料加入的顺序,更改了测试时间(见15.2、15.4,2012年版的13.2、13.3);r)增加了胶砂减水率的试验环境温度,增加了试验用水的温度(见16.2、16.3,2012年版的14章);s)更改了碱含量的试验方法,对溶于水和不溶于水的试样分别采取不同的前处理方法(见第17章,2012年版的第15章)。

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(新规范)VS《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002(老规范)一、材料变化:1、混凝土强度等级逐步提升素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。

承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。

预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。

2、钢筋高强-高性能发展趋势普通钢筋:淘汰低强235Mpa钢筋,以300Mpa光圆钢筋替代;增加高强500Mpa钢筋;限制并准备淘汰335Mpa钢筋;最终形成300、400、500Mpa的强度梯次,与国际接轨。

新规范实施后的钢筋牌号及标志为:HPB300—ΦHRB335—B HRBF335—BFHRB400—C HRBF400—CFHRB500—D HRBF500—DFRRB400—C增加了以下几条:当采直径50mm的钢筋时,宜有可靠的工程经验。

构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。

直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。

并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。

新老规范变化(二)基本构造变化1、混凝土保护层:图中1号箍筋的计算公式(按外皮计算):老规范:L=2 (b+h) -8bhc+2×+2max(10d,75) +8d新规范:L=2 (b+h) -8bhc+2×+2max(10d,75)2、钢筋锚固:新规范中增加了基本锚固lab的计算方式:lab=a*fy/ft*d但其中ft(混凝土轴心抗拉强度设计值)取值改为“当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值”以适应混凝土强度的提高。

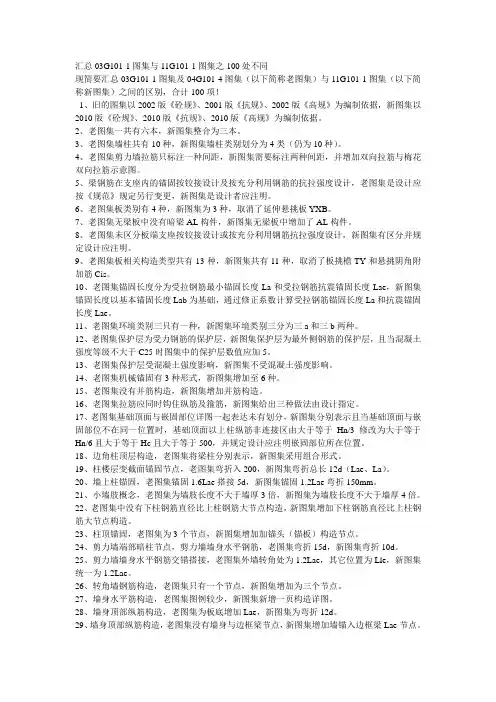

汇总03G101-1图集与11G101-1图集之100处不同现简要汇总03G101-1图集及04G101-4图集(以下简称老图集)与11G101-1图集(以下简称新图集)之间的区别,合计100项!1、旧的图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。

2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。

3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。

4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。

5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。

6、老图集板类别有4种,新图集为3种,取消了延伸悬挑板YXB。

7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件,新图集无梁板中增加了AL构件。

8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计,新图集有区分并规定设计应注明。

9、老图集板相关构造类型共有13种,新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis。

10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。

11、老图集环境类别三只有一种,新图集环境类别三分为三a和三b两种。

12、老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当混凝土强度等级不大于C25时图集中的保护层数值应加5。

13、老图集保护层受混凝土强度影响,新图集不受混凝土强度影响。

14、老图集机械锚固有3种形式,新图集增加至6种。

15、老图集没有并筋构造,新图集增加并筋构造。

16、老图集拉筋应同时钩住纵筋及箍筋,新图集给出三种做法由设计指定。

17、老图集基础顶面与嵌固部位详图一起表达未有划分,新图集分别表示且当基础顶面与嵌固部位不在同一位置时,基础顶面以上柱纵筋非连接区由大于等于Hn/3修改为大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并规定设计应注明嵌固部位所在位置。

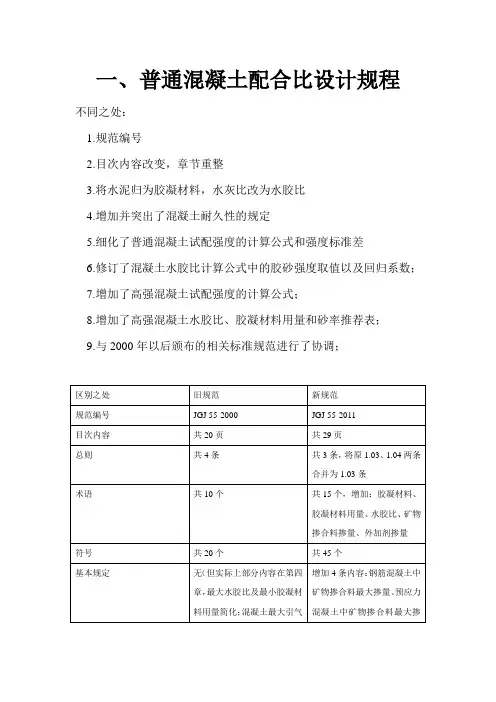

一、普通混凝土配合比设计规程

不同之处:

1.规范编号

2.目次内容改变,章节重整

3.将水泥归为胶凝材料,水灰比改为水胶比

4.增加并突出了混凝土耐久性的规定

5.细化了普通混凝土试配强度的计算公式和强度标准差

6.修订了混凝土水胶比计算公式中的胶砂强度取值以及回归系数;

7.增加了高强混凝土试配强度的计算公式;

8.增加了高强混凝土水胶比、胶凝材料用量和砂率推荐表;

9.与2000年以后颁布的相关标准规范进行了协调;

细化合并重组

新增,重整新增

按等级套不同公式

新增

新增

细化

二、砌筑砂浆配合比设计规程

不同之处:

1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容;

2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆施工稠度进行了调整;

3. 在砂浆强度等级上去掉了M2.5,增加了M25和M30两个等级;

4. 取消了分层度指标,增加了砂浆保水率的要求;

5. 根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求;

6. 增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤;

7. 将砂浆试配强度计算公式修改为f m,0=k*f2.

删掉

新增

新增

相关规范调整

添加

删掉

添加

大改动,尤

其是中间两

增加细化

细化

新增

添加。

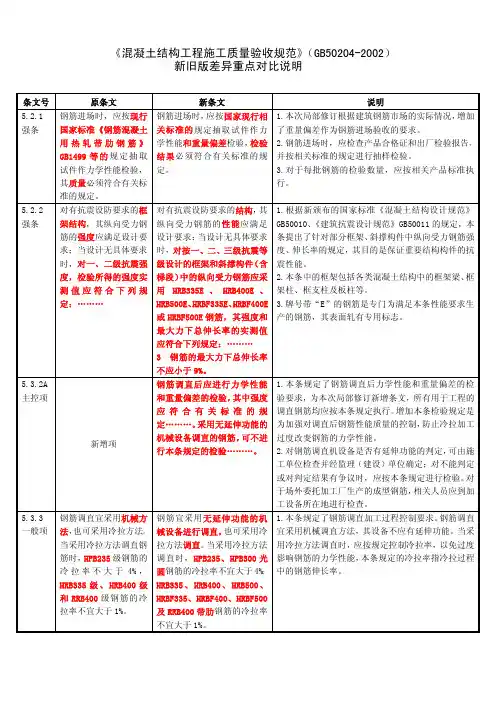

《混凝土结构工程施工质量验收规范》差异对比《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JGJ3-2024)是中国建筑标准的一部分,于2024年发布,并于2024年1月1日正式实施。

该规范主要针对混凝土结构工程的施工质量进行验收,规定了施工质量验收的基本要求、验收的方法和标准、不合格处理等内容。

接下来,将对该规范进行与之前的版本进行对比的差异进行详细分析。

1.范围和内容:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JGJ3-2024)在范围和内容上对比之前的版本没有明显的变化。

仍然包含对混凝土结构工程施工质量的验收标准和方法进行规范。

2.施工质量验收基本要求:相比之前的版本,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JGJ3-2024)对施工质量验收的基本要求进行了进一步的细化和明确。

规范中明确要求施工单位应具备相应的工程技术和管理人员,并对施工过程中的技术控制要求、施工材料的质量要求、安全生产要求、施工质量记录要求等进行了详细的规定。

3.测量和勘察:新规范与旧版本相比,在混凝土测量和勘察方面进行了调整和补充。

规范中增加了关于测量点的设置和测量方法的详细要求,并对测量数据的处理和不合格处理进行了规定。

4.混凝土材料和配合比:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JGJ3-2024)在混凝土材料和配合比方面与之前的版本相比进行了一些调整。

新规范中增加了对混凝土材料的质量检验和验收的要求,并对混凝土配合比设计、施工配合比的调整和记录等内容进行了具体规定。

5.混凝土施工工艺和施工质量控制:新旧版本的规范在混凝土施工工艺和施工质量控制方面没有明显的差异。

两个版本都要求施工单位严格按照施工工艺和要求进行施工,并对混凝土的浇筑、振捣、养护等工艺和质量进行了具体要求。

6.混凝土结构尺寸和形状:在混凝土结构尺寸和形状方面,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JGJ3-2024)相比之前的版本进行了一些调整和补充。

新规范增加了对混凝土结构的偏差和不平整度的规定,并对验收标准和控制方法进行了详细的规定。

混凝土结构设计规范新旧规范对比一、抗震设防要求新规范相较于旧规范在抗震设防要求上有了更为严格的要求。

旧规范中对建筑物抗震设防等级分为Ⅰ至Ⅳ级,而新规范将抗震设防加入到国家建筑抗震设计规范中,将设防分类从Ⅰ级至Ⅵ级,且对于重要和特殊建筑提出了更高的设防要求,以提高建筑物的抗震安全性。

二、材料选择和性能要求新规范在混凝土结构材料的选择和性能要求上进行了进一步的细化和规定。

例如,新规范增加了对新型混凝土材料的使用和要求,如高性能混凝土、自密实混凝土等。

此外,对于不同受力部位和环境条件下混凝土的性能要求也有了更为明确的规定,以确保混凝土结构材料的性能与设计要求相匹配。

三、构造和计算方法新规范较旧规范增加了新的构造形式和计算方法。

例如,新规范引入了剪力墙结构、薄壁结构等新的构造形式,并对其构造设计和计算方法进行规范。

此外,在局部构造的设计和计算方法上也进行了更新和改进,使得计算结果更加准确和可靠。

四、施工和质量控制新规范对混凝土结构施工和质量控制提出了更为细致和完善的要求。

新规范在施工过程中对混凝土浇筑、养护、梁压、架设预应力构件等环节进行了详细规定,以确保混凝土结构施工质量。

同时,新规范强调了施工图纸和工程实施的一体化,要求结构设计和施工人员密切配合,确保施工的安全性和合理性。

综上所述,新旧混凝土结构设计规范在抗震设防要求、材料选择和性能要求、构造和计算方法、施工和质量控制等方面均存在一定程度的差异。

新规范在总体上更加严格和完善,以适应现代建筑结构设计和施工的需求,提高混凝土结构的安全性和可靠性。

因此,结构设计人员和施工人员应根据新规范进行设计和施工,以确保混凝土结构的质量和安全。

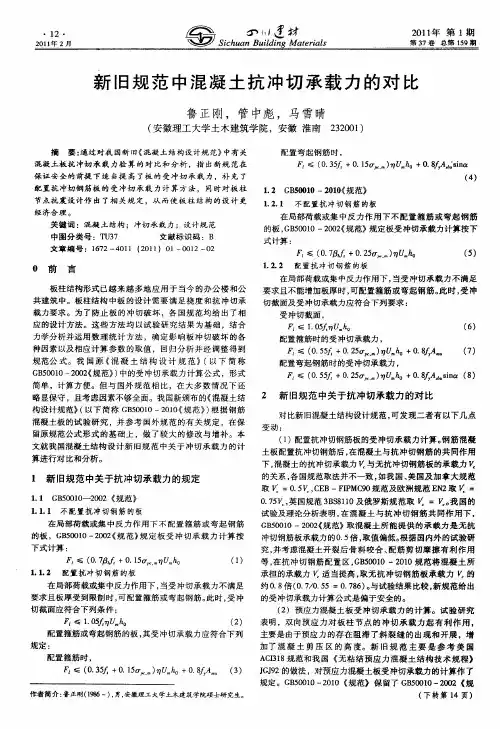

新旧版本《混凝土结构设计规范》条文对比及说明对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,式中[说明:此次修订实质上仍保留了受剪承载力计算的两种形式,只是在原有受弯构件两个斜截面承载力计算公式的基础上进行了改整,具体做法是混凝土项系数不变,仅对一般受弯构件公式的箍筋项系数进行了调整,由1.25改为1.0。

适当提高截面受剪承载力的安全储备]式中:N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.2f bh时,取0.2f bh;[说明:在剪力墙设计时,通过构造措施防止发生剪拉破坏和斜压破坏,通过计算确定墙中水平钢筋,防止发生剪切破坏。

在偏心受压墙肢中,轴向压力有利于抗式中:A sv——受剪承载力所需的箍筋截面面积;βt——一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数;当β小于0.5时,取0.5;当β式中A sv——受剪承载力所需的箍筋截面面积;βt——一般剪扭构件混凝土受扭承载力[说明:本条为此次修订新增的内容,具体见条文说明。

]2 受扭承载力[说明:本条给出了在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力设计计算公式。

与在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力βtσpc, m——板中计算截面周长上两个方向混凝土有效式中:f yv——箍筋的抗拉强度设计值,按本规2当配置弯起钢筋时式中A——与呈45°冲切破坏锥体斜截面预应力混凝土构件受拉区边缘纤维的混凝受拉区纵向普通钢筋的应力幅预应力筋的应力幅6.7.5 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力、拉应力以及钢筋的应力幅应按下列公式计算:1 受压区边缘纤维的混凝土压应力3 纵向受拉钢筋的应力幅6.7.10预应力混凝土受弯构件疲劳验算时,应计算下列部位的应力、应力幅:1 正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应力及受拉区纵向预应力筋、普通钢筋的应力幅;7.9.10 预应力混凝土受弯构件疲劳验算时应计算下列部位的应力:1正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应。

结构新旧混凝土结构设计规范对比混凝土结构设计规范是指在建筑设计和施工过程中,为确保建筑物的安全和耐久性,对混凝土结构设计所需要遵守的技术指导性规范。

随着建筑工程技术的不断发展和更新,混凝土结构设计规范也在不断更新和迭代。

本文将对比新旧混凝土结构设计规范的主要方面,并分析其不同之处。

首先,混凝土材料的性能要求在新旧规范中都有详细的规定。

旧规范中对混凝土材料的强度等级、抗渗性、抗裂性和耐久性等指标有明确的规定。

而新规范相对于旧规范来说,对混凝土材料的性能指标提出了更高的要求。

例如,新规范对混凝土的抗裂性能和耐久性要求提出了更新的要求,以适应现代建筑结构对混凝土材料的更高要求。

其次,混凝土结构设计的荷载计算方法在新旧规范中也有一定的差异。

旧规范采用传统的荷载系数法进行结构设计。

而新规范则引入了性能设计的概念,通过分析结构的受力机制和荷载传递路径,对结构进行性能设计。

这种性能设计方法更加精确和科学,在设计过程中能够充分考虑结构的受力性能和安全性能。

此外,混凝土结构设计的构件尺寸和配筋设计也有一定的变化。

旧规范中对构件尺寸和布置的要求相对较为宽松,设计师有较大的灵活性。

而新规范则对构件尺寸和布置提出了更加严格的要求,以确保结构的整体性能和耐久性。

在配筋设计方面,旧规范中采用的是弯曲受力区长度限制法,对配筋进行限制。

而新规范则引入了有效受拉区面积法,对结构的配筋进行更加合理和科学的设计。

最后,新规范在结构的细部构造设计方面也有一些创新。

旧规范中对结构细部的设计和施工没有详细的规定,设计师主要根据经验进行设计。

而新规范则对结构的细部构造进行了详细的规定,包括节点连接、板部连接、梁柱连接等方面。

这样可以确保结构的细部构造满足设计要求,避免细部构造的不合理导致的安全隐患。

综上所述,新旧混凝土结构设计规范在混凝土材料性能要求、荷载计算方法、构件尺寸和配筋设计、细部构造设计等方面都存在一定的差异。

新规范相对于旧规范来说,对混凝土结构设计提出了更高的要求,能够更好地保证建筑物的安全性和耐久性。