物理层接口及其协议

- 格式:pptx

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:20

mipi接口协议MIPI(Mobile Industry Processor Interface)接口协议是一种应用于移动设备的串行接口协议,旨在提供高带宽、低功耗的数据传输解决方案。

MIPI接口协议由MIPI联盟开发和推广,广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备中。

MIPI接口协议定义了设备之间的物理连接和通讯协议,主要包括物理层接口(PHY)、数据链路层接口(Data Link)和传输层接口(Transport)。

物理层接口负责电信号的发送和接收,数据链路层接口负责数据的格式化和错误检测,传输层接口负责数据的拆分和组装。

MIPI接口协议的特点是高带宽和低功耗。

MIPI的物理层接口采用差分信号传输,可以支持高速数据传输。

而且MIPI接口的传输速率可以根据实际应用需求进行调整,最高可以达到几十Gbps的数据传输速率。

MIPI的低功耗设计使得移动设备在传输大量数据时能够保持较低的功耗,延长设备的待机时间。

MIPI接口协议还具有一定的灵活性和扩展性。

MIPI接口协议可以支持多种不同类型的数据传输,包括视频、音频、传感器数据等。

而且MIPI接口协议还支持多种不同的通信模式,比如点对点通信、广播通信等。

此外,MIPI接口协议还支持软件控制,可以通过软件配置接口的参数和功能。

MIPI接口协议在移动设备中的应用非常广泛。

比如,MIPI接口协议常用于手机中的摄像头接口,可以实现高速、高质量的图像传输。

MIPI接口还可以用于显示接口,实现高分辨率、高刷新率的显示效果。

此外,MIPI接口还可以用于传感器接口、触摸屏接口等。

总之,MIPI接口协议是一种应用于移动设备的串行接口协议,提供了高带宽和低功耗的数据传输解决方案。

MIPI接口协议的特点是高带宽、低功耗、灵活性和扩展性,广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备中。

随着移动设备的不断发展,MIPI接口协议也将不断进化和完善,为移动设备提供更高效、更可靠的数据传输方案。

计算机网络协议基础知识介绍常见的网络协议及其作用计算机网络协议是计算机网络通讯中的重要组成部分,它定义了计算机之间进行通信所必须遵循的规则和标准。

网络协议的作用是确保计算机之间能够相互通信,实现数据的传输和交换。

在计算机网络中,常见的网络协议种类繁多,每个协议都有着不同的作用和功能。

本文将对常见的网络协议进行介绍,以便读者对计算机网络协议有一个基础的理解。

一、物理层协议物理层协议是计算机网络通信中最底层的协议,它负责控制和传输比特流,将0和1的电信号转化为比特流进行传输。

常见的物理层协议有以下几种:1. 以太网协议(Ethernet):以太网是计算机局域网中最常用的一种物理层协议,它规定了局域网中计算机之间的通信方式和数据交换的标准。

2. 无线局域网协议(Wi-Fi):Wi-Fi协议是一种无线局域网技术,它能够将计算机通过无线方式连接到局域网中。

3. 蓝牙协议(Bluetooth):蓝牙协议是一种短距离无线通信技术,它主要用于个人设备之间的通信,如手机、耳机等。

二、数据链路层协议数据链路层协议负责将比特流划分为数据帧进行传输,控制物理层传输的可靠性和流量控制。

常见的数据链路层协议包括:1. 点对点协议(PPP):PPP是一种广泛应用于计算机网络的数据链路层协议,它通过串行线路连接计算机之间的通信。

2. 以太网协议(Ethernet):以太网协议在物理层和数据链路层都有作用,它不仅规定了局域网中计算机之间的通信标准,还定义了数据帧的格式和传输方式。

3. 网络接口层协议(NIC):NIC是一种常用的网络接口设备,它可以将计算机与网络中其他设备进行连接。

三、网络层协议网络层协议负责数据包在网络中的传输和路由选择。

常见的网络层协议包括:1. 互联网协议(IP):IP协议是互联网中最重要的网络层协议,它定义了互联网中计算机的地址分配和路由选择等规则。

2. 路由信息协议(RIP):RIP是一种用于路由选择的网络层协议,它能够根据网络中的路由信息自动计算路由表。

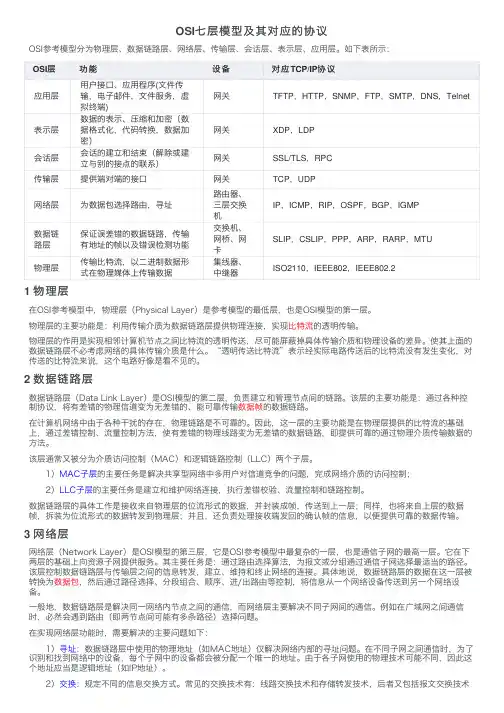

OSI 七层模型及其对应的协议OSI参考模型分为物理层、数据链路层、⽹络层、传输层、会话层、表⽰层、应⽤层。

如下表所⽰:1 物理层在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第⼀层。

物理层的主要功能是:利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。

物理层的作⽤是实现相邻计算机节点之间⽐特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异。

使其上⾯的数据链路层不必考虑⽹络的具体传输介质是什么。

“透明传送⽐特流”表⽰经实际电路传送后的⽐特流没有发⽣变化,对传送的⽐特流来说,这个电路好像是看不见的。

2 数据链路层数据链路层(Data Link Layer)是OSI模型的第⼆层,负责建⽴和管理节点间的链路。

该层的主要功能是:通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为⽆差错的、能可靠传输数据帧的数据链路。

在计算机⽹络中由于各种⼲扰的存在,物理链路是不可靠的。

因此,这⼀层的主要功能是在物理层提供的⽐特流的基础上,通过差错控制、流量控制⽅法,使有差错的物理线路变为⽆差错的数据链路,即提供可靠的通过物理介质传输数据的⽅法。

该层通常⼜被分为介质访问控制(MAC)和逻辑链路控制(LLC)两个⼦层。

1)MAC⼦层的主要任务是解决共享型⽹络中多⽤户对信道竞争的问题,完成⽹络介质的访问控制; 2)LLC⼦层的主要任务是建⽴和维护⽹络连接,执⾏差错校验、流量控制和链路控制。

数据链路层的具体⼯作是接收来⾃物理层的位流形式的数据,并封装成帧,传送到上⼀层;同样,也将来⾃上层的数据帧,拆装为位流形式的数据转发到物理层;并且,还负责处理接收端发回的确认帧的信息,以便提供可靠的数据传输。

3 ⽹络层⽹络层(Network Layer)是OSI模型的第三层,它是OSI参考模型中最复杂的⼀层,也是通信⼦⽹的最⾼⼀层。

它在下两层的基础上向资源⼦⽹提供服务。

其主要任务是:通过路由选择算法,为报⽂或分组通过通信⼦⽹选择最适当的路径。

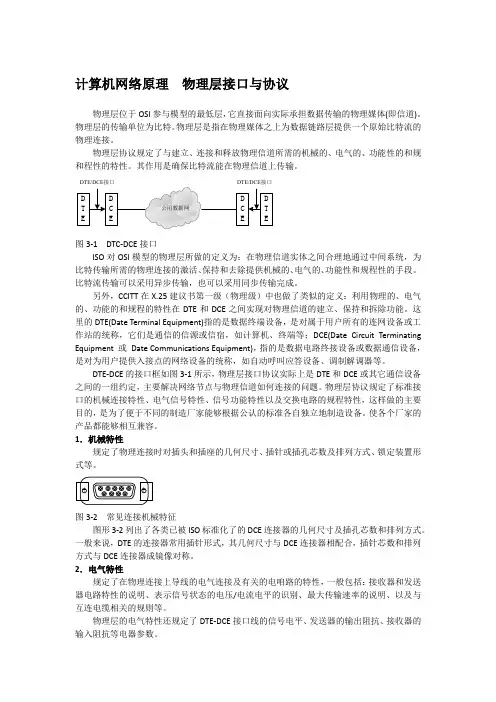

计算机网络原理物理层接口与协议物理层位于OSI参与模型的最低层,它直接面向实际承担数据传输的物理媒体(即信道)。

物理层的传输单位为比特。

物理层是指在物理媒体之上为数据链路层提供一个原始比特流的物理连接。

物理层协议规定了与建立、连接和释放物理信道所需的机械的、电气的、功能性的和规和程性的特性。

其作用是确保比特流能在物理信道上传输。

图3-1 DTC-DCE接口ISO对OSI模型的物理层所做的定义为:在物理信道实体之间合理地通过中间系统,为比特传输所需的物理连接的激活、保持和去除提供机械的、电气的、功能性和规程性的手段。

比特流传输可以采用异步传输,也可以采用同步传输完成。

另外,CCITT在X.25建议书第一级(物理级)中也做了类似的定义:利用物理的、电气的、功能的和规程的特性在DTE和DCE之间实现对物理信道的建立、保持和拆除功能。

这里的DTE(Date Terminal Equipment)指的是数据终端设备,是对属于用户所有的连网设备或工作站的统称,它们是通信的信源或信宿,如计算机、终端等;DCE(Date Circuit Terminating Equipment 或Date Communications Equipment),指的是数据电路终接设备或数据通信设备,是对为用户提供入接点的网络设备的统称,如自动呼叫应答设备、调制解调器等。

DTE-DCE的接口框如图3-1所示,物理层接口协议实际上是DTE和DCE或其它通信设备之间的一组约定,主要解决网络节点与物理信道如何连接的问题。

物理层协议规定了标准接口的机械连接特性、电气信号特性、信号功能特性以及交换电路的规程特性,这样做的主要目的,是为了便于不同的制造厂家能够根据公认的标准各自独立地制造设备。

使各个厂家的产品都能够相互兼容。

1.机械特性规定了物理连接时对插头和插座的几何尺寸、插针或插孔芯数及排列方式、锁定装置形式等。

图3-2 常见连接机械特征图形3-2列出了各类已被ISO标准化了的DCE连接器的几何尺寸及插孔芯数和排列方式。

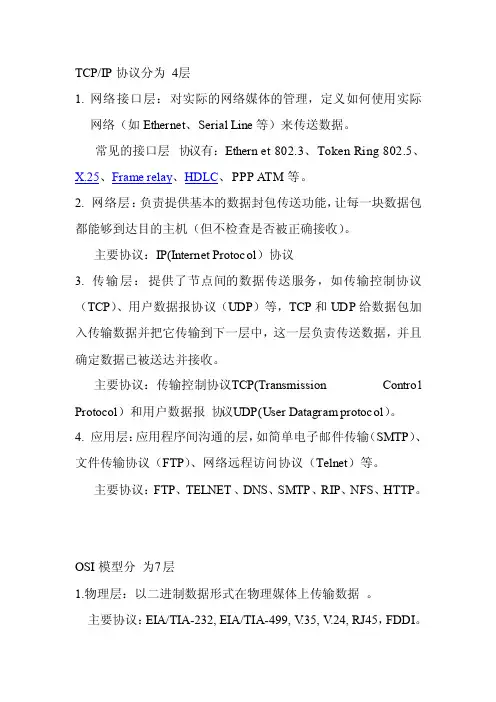

TCPIP模型及OSI七层参考模型各层的功能和主要协议注:⽹络体系结构是分层的体系结构,学术派标准OSI参考模型有七层,⽽⼯业标准TCP/IP模型有四层。

后者成为了事实上的标准,在介绍时通常分为5层来叙述但应注意TCP/IP模型实际上只有四层。

1、TCP/IP模型(1)物理层物理层规定:为传输数据所需要的物理链路创建、维持、拆除,⽽提供具有机械的,电⼦的,功能的和规范的特性,确保原始的数据可在各种物理媒体上传输,为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。

(2)数据链路层主要提供链路控制(同步,异步,⼆进制,HDLC),差错控制(重发机制),流量控制(窗⼝机制)1) MAC:媒体接⼊控制,主要功能是调度,把逻辑信道映射到传输信道,负责根据逻辑信道的瞬时源速率为各个传输信道选择适当的传输格式。

MAC层主要有3类逻辑实体,第⼀类是MAC-b,负责处理⼴播信道数据;第⼆类是MAC-c,负责处理公共信道数据;第三类是MAC-d,负责处理专⽤信道数据。

2)RLC:⽆线链路控制,不仅能载控制⾯的数据,⽽且也承载⽤户⾯的数据。

RLC⼦层有三种⼯作模式,分别是透明模式、⾮确认模式和确认模式,针对不同的业务采⽤不同的模式。

3)BMC:⼴播/组播控制,负责控制多播/组播业务。

4)PDCP:分组数据汇聚协议,负责对IP包的报头进⾏压缩和解压缩,以提⾼空中接⼝⽆线资源的利⽤率。

(3)⽹络层提供阻塞控制,路由选择(静态路由,动态路由)等1)IP:IP协议提供不可靠、⽆连接的传送服务。

IP协议的主要功能有:⽆连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。

IP地址是重要概念2)ARP:地址解析协议。

基本功能就是通过⽬标设备的IP地址,查询⽬标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进⾏。

以太⽹中的数据帧从⼀个主机到达⽹内的另⼀台主机是根据48位的以太⽹地址(硬件地址)来确定接⼝的,⽽不是根据32位的IP地址。

TCP/IP协议分为4层1.网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethern et、SerialLine等)来传送数据。

主要协议:IP(Interne t Protoco l)协议3.传输层:提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

主要协议:传输控制协议T CP(Transmi ssionControl Protoco l)和用户数据报协议UDP(User Datagra m protoco l)。

4. 应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

主要协议:FTP、TELNET、DNS、SMTP、RIP、NFS、HTTP。

OSI模型分为7层1.物理层:以二进制数据形式在物理媒体上传输数据。

主要协议:EIA/TIA-232, EIA/TIA-499, V.35, V.24, RJ45,FDDI。

2.数据链路层:传输有地址的帧以及有错误检测功能。

主要协议:Frame Relay, HDLC, A TM, IEEE 802.5/802.2。

3.网络层:为数据包选择路由。

主要协议:IP,IPX,AppleTalk DDP。

4. 传输层:提供端对端的接口。

主要协议:TCP,UDP,SPX。

5.会话层:解除或建立与别的接点的联系。

主要协议:RPC,SQL,NFS, ASP。

6.表示层:数据的表示、压缩和加密主要协议:TIFF,GIF,JPEG,,PICT,ASCII,MPEG,,MIDI。

7. 应用层:文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端。

主要协议:TELNET,FTP,HTTP,SNMP。

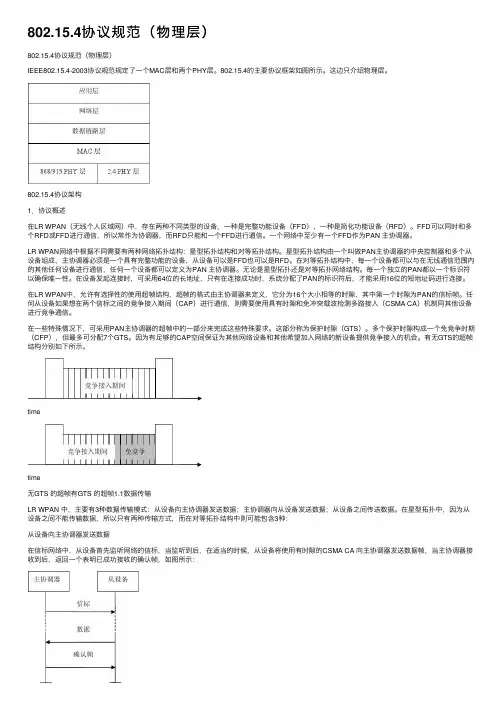

802.15.4协议规范(物理层)802.15.4协议规范(物理层)IEEE802.15.4-2003协议规范规定了⼀个MAC层和两个PHY层。

802.15.4的主要协议框架如图所⽰。

这边只介绍物理层。

802.15.4协议架构1.协议概述在LR WPAN(⽆线个⼈区域⽹)中,存在两种不同类型的设备,⼀种是完整功能设备(FFD),⼀种是简化功能设备(RFD)。

FFD可以同时和多个RFD或FFD进⾏通信,所以常作为协调器,⽽RFD只能和⼀个FFD进⾏通信。

⼀个⽹络中⾄少有⼀个FFD作为PAN 主协调器。

LR WPAN⽹络中根据不同需要有两种⽹络拓扑结构:星型拓扑结构和对等拓扑结构。

星型拓扑结构由⼀个叫做PAN主协调器的中央控制器和多个从设备组成,主协调器必须是⼀个具有完整功能的设备,从设备可以是FFD也可以是RFD。

在对等拓扑结构中,每⼀个设备都可以与在⽆线通信范围内的其他任何设备进⾏通信,任何⼀个设备都可以定义为PAN 主协调器。

⽆论是星型拓扑还是对等拓扑⽹络结构。

每⼀个独⽴的PAN都以⼀个标识符以确保唯⼀性。

在设备发起连接时,可采⽤64位的长地址,只有在连接成功时,系统分配了PAN的标识符后,才能采⽤16位的短地址码进⾏连接。

在LR WPAN中,允许有选择性的使⽤超帧结构,超帧的格式由主协调器来定义,它分为16个⼤⼩相等的时隙,其中第⼀个时隙为PAN的信标帧。

任何从设备如果想在两个信标之间的竞争接⼊期间(CAP)进⾏通信,则需要使⽤具有时隙和免冲突载波检测多路接⼊(CSMA CA)机制同其他设备进⾏竞争通信。

在⼀些特殊情况下,可采⽤PAN主协调器的超帧中的⼀部分来完成这些特殊要求。

这部分称为保护时隙(GTS)。

多个保护时隙构成⼀个免竞争时期(CFP),但最多可分配7个GTS。

因为有⾜够的CAP空间保证为其他⽹络设备和其他希望加⼊⽹络的新设备提供竞争接⼊的机会。

有⽆GTS的超帧结构分别如下所⽰。

timetime⽆GTS 的超帧有GTS 的超帧1.1数据传输LR WPAN 中,主要有3种数据传输模式:从设备向主协调器发送数据;主协调器向从设备发送数据;从设备之间传送数据。

OSI各层上典型协议OSI(Open Systems Interconnection,开放式系统互联)是国际标准化组织(ISO)定义的一个用于计算机网络互联的概念框架。

它由七个不同层级组成,每一层级对应着不同的任务和功能。

在每个层级上,使用特定的协议来实现该层级的功能。

下面将介绍每个层级上的典型协议。

第一层:物理层(Physical Layer)物理层是网络的最底层,关注网络的物理组件和数据传输的物理特性。

在物理层上,典型的协议有:1. 以太网(Ethernet):广泛用于局域网(LAN)的数据链路层协议,负责将数据包从一个节点传送到另一个节点。

2.串行线路复用(SLIP):一种简单的数据链路层协议,用于在串行线路上传输IP数据包。

3.增强型串行线路复用(PPP):一种替代SLIP的协议,提供了更多的功能和可靠性。

第二层:数据链路层(Data Link Layer)数据链路层负责通过物理连接传输数据包。

典型的协议包括:1. 点对点协议(Point-to-Point Protocol,PPP):用于在串行线路上建立点对点连接的协议。

2. 帧中继(Frame Relay):一种用于分组交换的数据链路层协议,通常在广域网(WAN)中使用。

3. 以太网(Ethernet):作为物理层和数据链路层之间的接口,用于在局域网中传输数据包。

第三层:网络层(Network Layer)网络层负责实现路由和寻址功能,使数据包能够在网络中传递。

典型的协议有:1. 互联网协议(Internet Protocol,IP):定义了数据在网络中的传输方式和寻址规则。

2. 网络控制协议(Network Control Protocol,NCP):在PPP上运行,协商建立和维护网络层协议的连接。

第四层:传输层(Transport Layer)传输层负责在发送和接收节点之间提供可靠的数据传输。

典型的协议包括:1. 传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP):提供面向连接的可靠数据传输服务。

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载什么是物理层协议甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________什么是物理层协议篇一:计算机网络原理物理层接口与协议计算机网络原理物理层接口与协议物理层位于osi参与模型的最低层,它直接面向实际承担数据传输的物理媒体(即信道)。

物理层的传输单位为比特。

物理层是指在物理媒体之上为数据链路层提供一个原始比特流的物理连接。

物理层协议规定了与建立、连接和释放物理信道所需的机械的、电气的、功能性的和规和程性的特性。

其作用是确保比特流能在物理信道上传输。

图3-1dtc-dce 接口iso对osi模型的物理层所做的定义为:在物理信道实体之间合理地通过中间系统,为比特传输所需的物理连接的激活、保持和去除提供机械的、电气的、功能性和规程性的手段。

比特流传输可以采用异步传输,也可以采用同步传输完成。

另外,ccitt在x.25建议书第一级(物理级)中也做了类似的定义:利用物理的、电气的、功能的和规程的特性在dte和dce之间实现对物理信道的建立、保持和拆除功能。

这里的dte(dateterminalequipment) 指的是数据终端设备,是对属于用户所有的连网设备或工作站的统称,它们是通信的信源或信宿,如计算机、终端等;dce(datecircuitterminatingequipment 或datecommunicationsequipment) , 指的是数据电路终接设备或数据通信设备,是对为用户提供入接点的网络设备的统称,如自动呼叫应答设备、调制解调器等。

dte-dce的接口框如图3-1所示,物理层接口协议实际上是dte和dce或其它通信设备之间的一组约定,主要解决网络节点与物理信道如何连接的问题。

物理层协议规定了标准接口的机械连接特性、电气信号特性、信号功能特性以及交换电路的规程特性,这样做的主要目的,是为了便于不同的制造厂家能够根据公认的标准各自独立地制造设备。

串口通信协议的制定及配置流程物理层接口是串口通信的物理连接方式,常见的是RS-232和RS-485接口。

RS-232是一种单工通信方式,只能单向传输数据,而RS-485是一种半双工通信方式,可以双向传输数据。

根据实际需求选择合适的物理层接口。

传输速率是指数据传输的速度,用波特率(bps)的形式表示。

常见的波特率有1200bps、2400bps、4800bps等。

需要根据设备和通信距离选择合适的传输速率。

数据位是指每个数据字节中有效数据位的个数,常见的有7位和8位。

根据具体需求选择合适的数据位数。

校验位是用于检测数据传输过程中出错的一位数据,常见的有奇校验和偶校验。

根据实际需求选择合适的校验位。

停止位是指数据传输结束时发送一个停止位以示结束,常见的有1位和2位。

根据具体需求选择合适的停止位数。

下面是串口通信协议的配置流程:1.确定物理层接口:选择RS-232或RS-485接口。

2.确定传输速率:根据设备和通信距离选择合适的波特率。

3.确定数据位:根据实际需求选择合适的数据位数。

4.确定校验位:根据实际需求选择合适的校验位。

5.确定停止位:根据实际需求选择合适的停止位数。

6.制定通信协议:根据数据的传输需求制定通信协议,包括数据格式、命令格式、数据的编码和解码方式等。

7.编写设备驱动程序:根据通信协议编写设备的驱动程序,实现数据的传输和处理。

8.进行调试和测试:通过模拟器或实际设备进行调试和测试,确保通信协议的正确性和稳定性。

9.部署和应用:将配置好的串口通信协议部署到实际应用中,进行数据的传输和处理。

总结起来,制定和配置串口通信协议需要根据物理层接口、传输速率、数据位、校验位和停止位等因素进行选择和配置,并根据实际需求制定通信协议,并进行调试和测试,最终部署到实际应用中。

这样可以确保串口通信的稳定性和可靠性。