中国文物保护技术协会

- 格式:pdf

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:2

国家文物局关于文物保护工程专业人员有关工作的通知文章属性•【制定机关】国家文物局•【公布日期】2014.05.28•【文号】文物保函[2014]846号•【施行日期】2014.05.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护,行政机构设置和编制管理正文国家文物局关于文物保护工程专业人员有关工作的通知(文物保函〔2014〕846号)各省、自治区、直辖市文物局(文化厅):近期,我局对文物保护工程资质管理的有关办法进行了修订,颁布实施了《文物保护工程勘察设计资质管理办法(试行)》、《文物保护工程施工资质管理办法(试行)》、《文物保护工程监理资质管理办法(试行)》。

根据新试行的资质管理办法,文物保护工程勘察设计、施工、监理人员经培训、考核合格后,由我局认定的全国性文物保护行业协会颁发相应的专业人员证书。

现就文物保护工程专业人员的有关工作通知如下:一、经我局认定,中国古迹遗址保护协会作为在国内具有广泛影响的全国性文物保护行业协会,承担文物保护工程责任设计师、责任工程师、责任监理师的考核工作,对经培训、考核合格的人员颁发相应的文物保护工程专业人员证书。

二、我局2006年《关于颁发首批文物保护工程勘察设计、施工个人从业资格证书的通知》(文物保发〔2006〕28号)中,已经认定了首批文物保护工程勘察设计、施工单位个人从业资格人员。

为此,中国古迹遗址保护协会对我局2006年已认定的文物保护工程从业资格人员,将根据其本人申请,授予相应的文物保护工程专业人员证书。

其中,文物保护工程勘察设计从业资格人员按照新试行的资质管理办法授予文物保护工程责任设计师证书;文物保护工程施工单位技术负责人、项目负责人从业资格人员按照新试行的资质管理办法授予文物保护工程责任工程师证书;文物保护工程施工各工种技术人员从业资格人员按照新试行的资质管理办法授予文物保护工程施工技术人员证书。

我局2006年已认定的文物保护工程从业资格人员,申请取得文物保护工程专业人员证书的,应当由本人填写证书申请表一式三份(根据本人情况选择《文物保护工程责任设计师证书申请表》、《文物保护工程责任工程师证书申请表》或《文物保护工程施工技术人员证书申请表》填写,见附件1、2、3),如实申报个人信息和从业业绩。

中国文物保护技术协会章程中国文物保护技术协会(以下简称“协会”)是一个非营利性、全国性的学术团体,致力于促进中国文物的保护、研究和传承。

本章程旨在规范协会的组织架构、会员管理、活动开展、协会经费、章程修改等方面的事项,以确保协会的正常运行和发展。

第一章总则第一条协会名称:中国文物保护技术协会。

第二条宗旨:贯彻国家文物保护政策,推动文物保护技术的研究和应用,促进文物的正确认识、科学鉴定、精细修复和有效保护,保护中国文化遗产。

第二章会员管理第四条会员种类:协会设立单位会员、个人会员和荣誉会员三类会员。

第五条入会条件:(一)单位会员:符合下列条件之一者,可申请加入本协会:1.与文物保护技术相关的科研、教育、出版、媒体、文物机构和相关企事业单位;2.在文物保护技术领域有突出贡献的单位。

(二)个人会员:符合下列条件之一者,可申请加入本协会:1.从事文物保护技术工作的专业人士;2.在文物保护技术领域有突出贡献的个人。

(三)荣誉会员:文物保护领域的权威专家、著名学者或爱好者。

第三章组织架构第六条协会的组织架构包括会员大会、理事会、秘书处。

第七条会员大会是本协会的最高权力机构,每三年召开一次,由理事会召集。

第八条理事会是本协会的执行机构,由会员大会选举产生,任期三年。

第九条秘书处是本协会的常设机构,负责日常事务的处理和会员服务。

第十条本协会设立常设委员会和专业委员会,负责各项专业工作的组织、协调和管理。

第四章活动开展第十一条本协会开展的主要活动包括但不限于以下几个方面:1.组织学术交流、研讨会和学术年会;2.开展科研项目和学术研究,推动相关成果的转化和应用;4.组织参观考察、国内外交流与合作;第五章经费第十二条协会经费包括会员缴纳的会费、赞助款、捐赠款、拨款和其他合法收入。

第十三条协会的经费主要用于支持协会的日常运行、活动组织、项目开展和会员服务。

第十四条协会应当建立健全财务制度,进行定期审计和财务公开,做到公开、透明、监督合规。

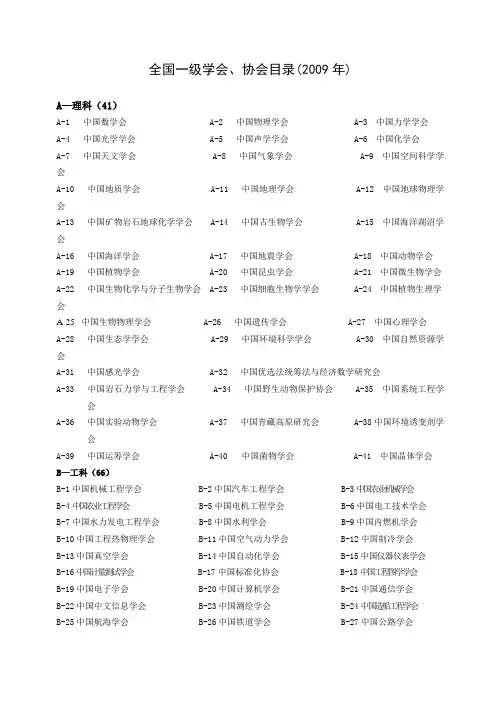

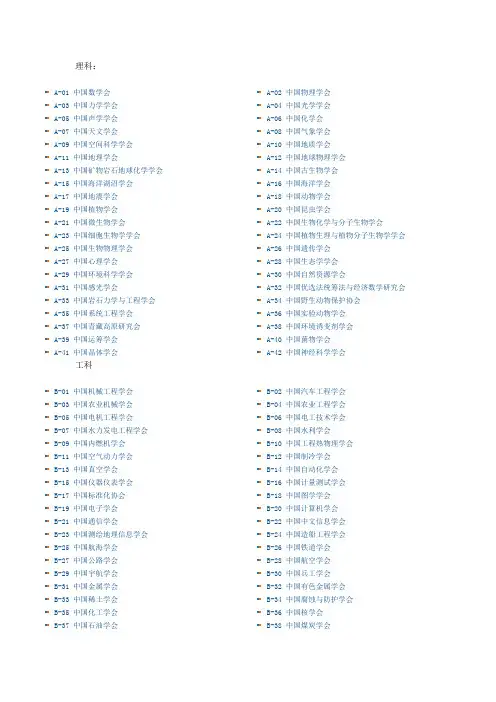

全国一级学会、协会目录(2009年)A—理科(41)A-1 中国数学会 A-2 中国物理学会 A-3 中国力学学会A-4 中国光学学会 A-5 中国声学学会 A-6 中国化学会A-7 中国天文学会 A-8 中国气象学会 A-9 中国空间科学学会A-10 中国地质学会 A-11 中国地理学会 A-12 中国地球物理学会A-13 中国矿物岩石地球化学学会 A-14 中国古生物学会 A-15 中国海洋湖沼学会A-16 中国海洋学会 A-17 中国地震学会 A-18 中国动物学会A-19 中国植物学会 A-20 中国昆虫学会 A-21 中国微生物学会A-22 中国生物化学与分子生物学会 A-23 中国细胞生物学学会 A-24 中国植物生理学会A-25 中国生物物理学会A-26 中国遗传学会 A-27 中国心理学会A-28 中国生态学学会 A-29 中国环境科学学会A-30 中国自然资源学会A-31 中国感光学会 A-32 中国优选法统筹法与经济数学研究会A-33 中国岩石力学与工程学会A-34 中国野生动物保护协会 A-35 中国系统工程学会A-36 中国实验动物学会 A-37 中国青藏高原研究会 A-38中国环境诱变剂学会A-39 中国运筹学会A-40中国菌物学会 A-41 中国晶体学会B—工科(66)B-1中国机械工程学会 B-2中国汽车工程学会 B-3中国农业机械学会B-4中国农业工程学会B-5中国电机工程学会 B-6中国电工技术学会B-7中国水力发电工程学会 B-8中国水利学会 B-9中国内燃机学会B-10中国工程热物理学会 B-11中国空气动力学会 B-12中国制冷学会B-13中国真空学会 B-14中国自动化学会 B-15中国仪器仪表学会B-16中国计量测试学会B-17中国标准化协会 B-18中国工程图学学会B-19中国电子学会 B-20中国计算机学会 B-21中国通信学会B-22中国中文信息学会 B-23中国测绘学会 B-24中国造船工程学会B-25中国航海学会 B-26中国铁道学会 B-27中国公路学会B-28中国航空学会 B-29中国宇航学会 B-30 中国兵工学会B-31中国金属学会 B-32 中国有色金属学会 B-33中国稀土学会B-34中国腐蚀与防护学会 B-35中国化工学会 B-36中国核学会B-37中国石油学会 B-38中国煤炭学会 B-39中国可再生能源学会B-40中国能源研究会 B-41中国硅酸盐学会 B-42中国建筑学会B-43中国土木工程学会 B-44中国生物工程学会 B-45中国纺织工程学会B-46中国造纸学会 B-47中国文物保护技术协会 B-48中国印刷技术协会B-49中国材料研究学会B-50 中国食品科学技术学会 B-51 中国粮油学会B-52 中国职业安全健康协会 B-53 中国烟草学会 B-54 中国系统仿真学会B-55 中国电影电视技术学会 B-56 中国振动工程学会 B-57 中国颗粒学会B-58 中国照明学会 B-59 中国动力工程学会 B-60 中国惯性技术学会B-61 中国风景园林学会 B-62 中国电源学会 B-63 中国复合材料学会B-64 中国消防协会 B-65 中国图象图形学学会 B-66 中国人工智能学会C—农科(14个)C-1 中国农学会 C-2 中国林学会 C-3 中国土壤学会C-4 中国水产学会C-5 中国园艺学会C-6 中国畜牧兽医学会C-7 中国植物病理学会 C-8 中国植物保护学 C-9 中国作物学会C-10 中国热带作物学会 C-11 中国蚕学会 C-12 中国水土保持学会C-13 中国茶叶学会 C-14 中国草学会D—医科(22个)D-1 中华医学会 D-2 中华中医药学会 D-3 中国中西医结合学会D-4 中国药学会 D-5 中华护理学会 D-6 中国生理学会D-7 中国解剖学会D-8 中国生物医学工程学会 D-9 中国病理生理学会D-10 中国营养学会 D-11 中国药理学会 D-12 中国针灸学会D-13 中国防痨协会 D-14 中国麻风防治协会 D-15 中国心理卫生协会D-16 中国抗癌协会 D-17 中国体育科学学会 D-18 中国毒理学会D-19 中国康复医学会 D-20 中国免疫学会 D-21 华预防医学会D-22 中国法医学会E—交叉学科(26个)E-1 中国自然辩证法研究会 E-2 中国管理现代化研究会 E-3 中国技术经济研究会E-4 中国现场统计研究会 E-5 中国未来研究会 E-6 中国科学技术史学会E-7 中国科学技术情报学会 E-8 中国图书馆学会 E-9 中国城市科学研究会E-10 中国科学学与科技政策研究会 E-11 中国农村专业技术协会E-12 中国工业设计协会 E-13 中国工艺美术学会 E-14 中国科普作家协会E-15 中国自然科学博物馆协会 E-16 中国可持续发展研究会E-17 中国青少年科技辅导员协会 E-18 中国科教电影电视协会E-19 中国科学技术期刊编辑学会 E-20 中国流行色协会E-21 中国档案学会 E-22 中国国土经济学会 E-23 中国土地学会E-24 中国科技新闻学会 E-25 中国老科学技术工作者协会 E-26 中国科学探险协会W—委托管理(21个)W-1 中国体视学学会 W-2 中国农业历史学会 W-3 中国工程机械学会W-4 中国神经科学学会 W-5 中国微循环学会 W-6 中国创造学会W-7 中国密码学会 W-8 中国经济科技开发国际交流协会W-9 中国睡眠研究会 W-10 中国高科技产业化研究会W-11 中国微量元素科学研究会 W-12中国国际经济技术合作促进会W-13 中国基本建设优化研究会 W-14 中国科技金融促进会W-15 中国生物多样性保护基金会 W-16 中国反邪教协会 W-17 中国总会计师协会W-18 国际粉体检测与控制联合会 W-19 国际热区人工群落与生物多样性协会W-20 国际数字地球协会W-21 国际动物学会。

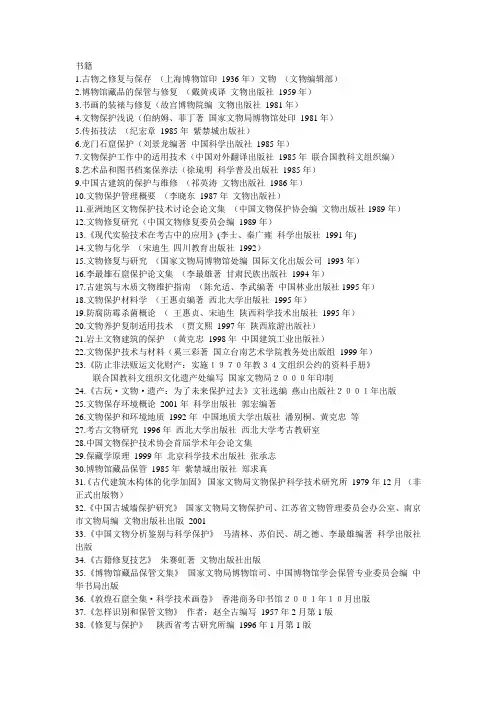

书籍1.古物之修复与保存(上海博物馆印1936年)文物(文物编辑部)2.博物馆藏品的保管与修复(戴黄戎译文物出版社1959年)3.书画的装裱与修复(故宫博物院编文物出版社1981年)4.文物保护浅说(伯纳姆、菲丁著国家文物局博物馆处印1981年)5.传拓技法(纪宏章1985年紫禁城出版社)6.龙门石窟保护(刘景龙编著中国科学出版社1985年)7.文物保护工作中的适用技术(中国对外翻译出版社1985年联合国教科文组织编)8.艺术品和图书档案保养法(徐琉明科学普及出版社1985年)9.中国古建筑的保护与维修(祁英涛文物出版社1986年)10.文物保护管理概要(李晓东1987年文物出版社)11.亚洲地区文物保护技术讨论会论文集(中国文物保护协会编文物出版社1989年)12.文物修复研究(中国文物修复委员会编1989年)13.《现代实验技术在考古中的应用》(李士、秦广雍科学出版社1991年)14.文物与化学(宋迪生四川教育出版社1992)15.文物修复与研究(国家文物局博物馆处编国际文化出版公司1993年)16.李最雄石窟保护论文集(李最雄著甘肃民族出版社1994年)17.古建筑与木质文物维护指南(陈允适、李武编著中国林业出版社1995年)18.文物保护材料学(王惠贞编著西北大学出版社1995年)19.防腐防霉杀菌概论(王惠贞、宋迪生陕西科学技术出版社1995年)20.文物养护复制适用技术(贾文熙1997年陕西旅游出版社)21.岩土文物建筑的保护(黄克忠1998年中国建筑工业出版社)22.文物保护技术与材料(奚三彩著国立台南艺术学院教务处出版组1999年)23.《防止非法贩运文化财产:实施1970年教34文组织公约的资料手册》联合国教科文组织文化遗产处编写国家文物局2000年印制24.《古玩·文物·遗产:为了未来保护过去》文社选编燕山出版社2001年出版25.文物保存环境概论2001年科学出版社郭宏编著26.文物保护和环境地质1992年中国地质大学出版社潘别桐、黄克忠等27.考古文物研究1996年西北大学出版社西北大学考古教研室28.中国文物保护技术协会首届学术年会论文集29.保藏学原理1999年北京科学技术出版社张承志30.博物馆藏品保管1985年紫禁城出版社郑求真31.《古代建筑木构体的化学加固》国家文物局文物保护科学技术研究所1979年12月(非正式出版物)32.《中国古城墙保护研究》国家文物局文物保护司、江苏省文物管理委员会办公室、南京市文物局编文物出版社出版200133.《中国文物分析鉴别与科学保护》马清林、苏伯民、胡之德、李最雄编著科学出版社出版34.《古籍修复技艺》朱赛虹著文物出版社出版35.《博物馆藏品保管文集》国家文物局博物馆司、中国博物馆学会保管专业委员会编中华书局出版36.《敦煌石窟全集·科学技术画卷》香港商务印书馆2001年10月出版37.《怎样识别和保管文物》作者:赵全古编写1957年2月第1版38.《修复与保护》陕西省考古研究所编1996年1月第1版39.《基本建设与古文物保护工作》鄭振鐸著1954年1月第1版中华全国科学技术普及协会主编40.《文物科技研究》(第一辑)中国文物研究所编2004年1月第1版科学出版社杂志1.文物(文物编辑部)2.文物天地(文物天地编辑部)3.文物保护工作(江苏省文物管理委员会编)4.文物保护技术情报与信息(文化部文物局文物保护技术研究所编)5.文物保护与考古科学(上海博物馆主办)6.文物参考资料(文物参考资料编辑部)7.文物工作(国家文物局主办)8.文博通讯(江苏省博物馆学会编)9.考古与文物保护技术(考古与文物保护技术编辑部)10.考古(中国社会科学院考古研究所主办)11.考古与文物(考古与文物编辑部)12.考古通讯(考古通讯编辑部)13.华夏考古(河南省文物考古研究所、河南省考古学会主办)14.博物馆通讯(中国博物馆学会主办)15.博物馆研究16.中原文物(河南博物院主办)17.中国文物修复通讯(文物修复委员会编辑)18.科技考古( 科技考古编辑部)19.敦煌研究( 敦煌研究院)20.文物保护技术(中国文物保护技术协会编)21.东南文化(南京博物院东南文化杂志社)22.故宫博物院院刊(故宫博物院)。

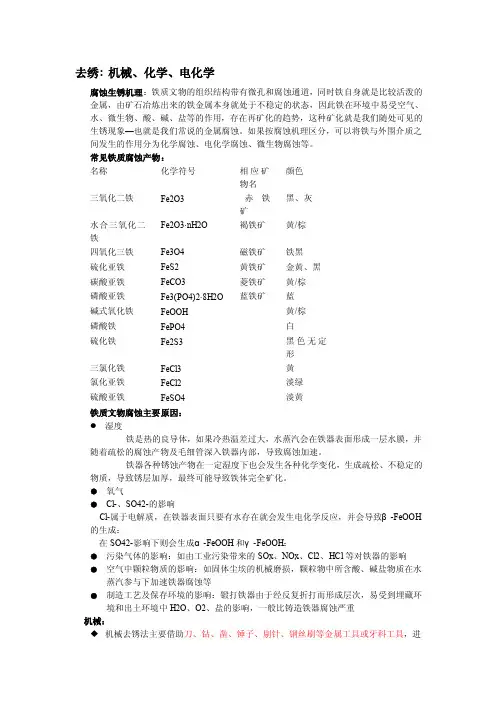

去绣: 机械、化学、电化学腐蚀生锈机理:铁质文物的组织结构带有微孔和腐蚀通道,同时铁自身就是比较活泼的金属,由矿石冶炼出来的铁金属本身就处于不稳定的状态,因此铁在环境中易受空气、水、微生物、酸、碱、盐等的作用,存在再矿化的趋势,这种矿化就是我们随处可见的生锈现象—也就是我们常说的金属腐蚀。

如果按腐蚀机理区分,可以将铁与外围介质之间发生的作用分为化学腐蚀、电化学腐蚀、微生物腐蚀等。

常见铁质腐蚀产物:铁质文物腐蚀主要原因:●湿度铁是热的良导体,如果冷热温差过大,水蒸汽会在铁器表面形成一层水膜,并随着疏松的腐蚀产物及毛细管深入铁器内部,导致腐蚀加速。

铁器各种锈蚀产物在一定湿度下也会发生各种化学变化,生成疏松、不稳定的物质,导致锈层加厚,最终可能导致铁体完全矿化。

●氧气●Cl-、SO42-的影响Cl-属于电解质,在铁器表面只要有水存在就会发生电化学反应,并会导致β-FeOOH 的生成:在SO42-影响下则会生成α-FeOOH和γ-FeOOH:●污染气体的影响:如由工业污染带来的SOx、NOx、Cl2、HCl等对铁器的影响●空气中颗粒物质的影响:如固体尘埃的机械磨损,颗粒物中所含酸、碱盐物质在水蒸汽参与下加速铁器腐蚀等●制造工艺及保存环境的影响:锻打铁器由于经反复折打而形成层次,易受到埋藏环境和出土环境中H2O、O2、盐的影响,一般比铸造铁器腐蚀严重机械:◆机械去锈法主要借助刀、钻、凿、锤子、剔针、钢丝刷等金属工具或牙科工具,进行剔、挑、剥、磨、凿等方法去除或剥离表面较厚的锈层◆较硬锈层可用煤油加石蜡调成糊状物涂敷在器物表面上软化锈层后,然后再剔除◆激光清洗技术除锈:利用激光单向性、高纯度、能量高等特点对锈蚀物进行机械清除。

这是近年来中国文物保护方面的的新技术,具有广阔的应用前景。

化学试剂:利用化学试剂与金属表面的不溶性锈发生化学反应而形成可溶性物质而去除◆10%醋酸溶液:CH3COOH既是弱酸又是易挥发性酸,因此清洗铁质文物比较安全◆柠檬酸、草酸:一般浓度控制在5~10%;如果仅需局部去锈时,则用脱脂棉将除锈液涂在锈蚀部位,最后用NaOH或Na2CO3稀溶液中和,并用蒸馏水洗净电化学:◆用锌皮或铝皮包在铁质文物表面,置于10%的NaOH溶液中,并适当加热加速反应,直到无气体逸出为止,用蒸馏水清洗除去残液。

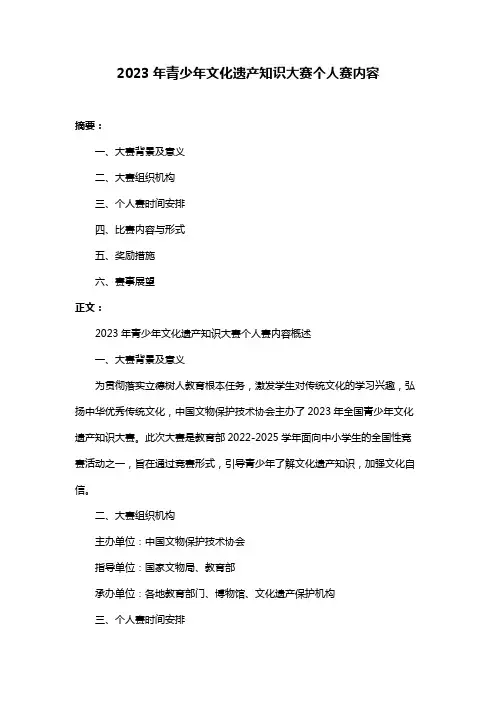

2023年青少年文化遗产知识大赛个人赛内容摘要:一、大赛背景及意义二、大赛组织机构三、个人赛时间安排四、比赛内容与形式五、奖励措施六、赛事展望正文:2023年青少年文化遗产知识大赛个人赛内容概述一、大赛背景及意义为贯彻落实立德树人教育根本任务,激发学生对传统文化的学习兴趣,弘扬中华优秀传统文化,中国文物保护技术协会主办了2023年全国青少年文化遗产知识大赛。

此次大赛是教育部2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动之一,旨在通过竞赛形式,引导青少年了解文化遗产知识,加强文化自信。

二、大赛组织机构主办单位:中国文物保护技术协会指导单位:国家文物局、教育部承办单位:各地教育部门、博物馆、文化遗产保护机构三、个人赛时间安排1.初赛:2023年11月16日至2024年5月28日(1-11年级,高三组截至2024年2月16日)2.省赛:2024年6月6日至6月20日(1-11年级,高三组为2024年2月23日至2月29日)3.国赛:2024年7月(1-11年级,高三组为2024年3月6日至3月10日)四、比赛内容与形式1.比赛内容:涵盖我国文化遗产的相关知识,包括历史、艺术、科技、民俗等方面。

2.比赛形式:初赛为线上答题,省赛和国赛将采取线下方式进行,包括知识问答、现场解析、实践操作等环节。

五、奖励措施1.初赛:设一、二、三等奖,获奖者将获得晋级省赛资格。

2.省赛:设一、二、三等奖,获奖者将获得晋级国赛资格。

3.国赛:设金、银、铜奖,获奖者将获得荣誉证书、奖品及奖金。

六、赛事展望2023年全国青少年文化遗产知识大赛个人赛将为广大青少年提供一个展示自己才华的平台,通过竞赛激发他们对文化遗产保护的热情。

我们希望更多青少年积极参与,深入了解传统文化,增强文化自信,为我国文化遗产保护事业贡献力量。

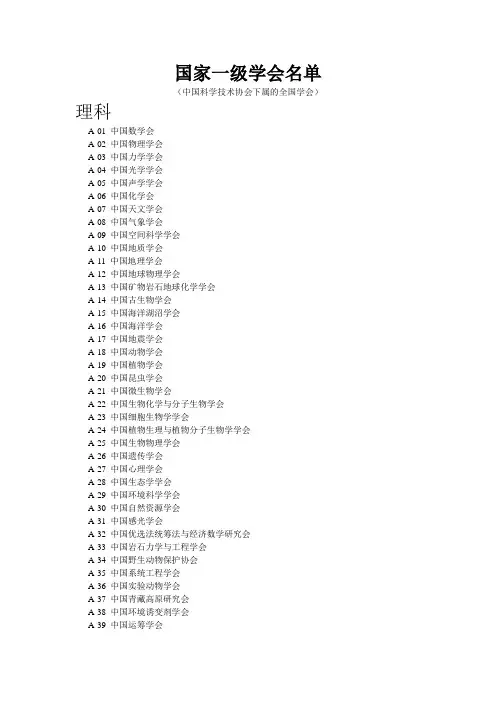

国家一级学会名单(中国科学技术协会下属的全国学会)理科A-01 中国数学会A-02 中国物理学会A-03 中国力学学会A-04 中国光学学会A-05 中国声学学会A-06 中国化学会A-07 中国天文学会A-08 中国气象学会A-09 中国空间科学学会A-10 中国地质学会A-11 中国地理学会A-12 中国地球物理学会A-13 中国矿物岩石地球化学学会A-14 中国古生物学会A-15 中国海洋湖沼学会A-16 中国海洋学会A-17 中国地震学会A-18 中国动物学会A-19 中国植物学会A-20 中国昆虫学会A-21 中国微生物学会A-22 中国生物化学与分子生物学会A-23 中国细胞生物学学会A-24 中国植物生理与植物分子生物学学会A-25 中国生物物理学会A-26 中国遗传学会A-27 中国心理学会A-28 中国生态学学会A-29 中国环境科学学会A-30 中国自然资源学会A-31 中国感光学会A-32 中国优选法统筹法与经济数学研究会A-33 中国岩石力学与工程学会A-34 中国野生动物保护协会A-35 中国系统工程学会A-36 中国实验动物学会A-37 中国青藏高原研究会A-38 中国环境诱变剂学会A-39 中国运筹学会A-41 中国晶体学会A-42 中国神经科学学会工科B-01 中国机械工程学会B-02 中国汽车工程学会B-03 中国农业机械学会B-04 中国农业工程学会B-05 中国电机工程学会B-06 中国电工技术学会B-07 中国水力发电工程学会B-08 中国水利学会B-09 中国内燃机学会B-10 中国工程热物理学会B-11 中国空气动力学会B-12 中国制冷学会B-13 中国真空学会B-14 中国自动化学会B-15 中国仪器仪表学会B-16 中国计量测试学会B-17 中国标准化协会B-18 中国图学学会B-19 中国电子学会B-20 中国计算机学会B-21 中国通信学会B-22 中国中文信息学会B-23 中国测绘地理信息学会B-24 中国造船工程学会B-25 中国航海学会B-26 中国铁道学会B-27 中国公路学会B-28 中国航空学会B-29 中国宇航学会B-30 中国兵工学会B-31 中国金属学会B-32 中国有色金属学会B-33 中国稀土学会B-34 中国腐蚀与防护学会B-35 中国化工学会B-36 中国核学会B-37 中国石油学会B-38 中国煤炭学会B-39 中国可再生能源学会B-41 中国硅酸盐学会B-42 中国建筑学会B-43 中国土木工程学会B-44 中国生物工程学会B-45 中国纺织工程学会B-46 中国造纸学会B-47 中国文物保护技术协会B-48 中国印刷技术协会B-49 中国材料研究学会B-50 中国食品科学技术学会B-51 中国粮油学会B-52 中国职业安全健康协会B-53 中国烟草学会B-54 中国系统仿真学会B-55 中国影视技术学会B-56 中国振动工程学会B-57 中国颗粒学会B-58 中国照明学会B-59 中国动力工程学会B-60 中国惯性技术学会B-61 中国风景园林学会B-62 中国电源学会B-63 中国复合材料学会B-64 中国消防协会B-65 中国图象图形学学会B-66 中国人工智能学会B-67 中国体视学学会B-68 中国工程机械学会农科C-01 中国农学会C-02 中国林学会C-03 中国土壤学会C-04 中国水产学会C-05 中国园艺学会C-06 中国畜牧兽医学会C-07 中国植物病理学会C-08 中国植物保护学会C-09 中国作物学会C-10 中国热带作物学会C-11 中国蚕学会C-12 中国水土保持学会C-13 中国茶叶学会C-14 中国草学会C-15 中国植物营养与肥料学会医科D-01 中华医学会D-02 中华中医药学会D-03 中国中西医结合学会D-04 中国药学会D-05 中华护理学会D-06 中国生理学会D-07 中国解剖学会D-08 中国生物医学工程学会D-09 中国病理生理学会D-10 中国营养学会D-11 中国药理学会D-12 中国针灸学会D-13 中国防痨协会D-14 中国麻风防治协会D-15 中国心理卫生协会D-16 中国抗癌协会D-17 中国体育科学学会D-18 中国毒理学会D-19 中国康复医学会D-20 中国免疫学会D-21 中华预防医学会D-22 中国法医学会D-23 中华口腔医学会D-24 中国医学救援协会D-25 中国女医师协会交叉学科E-01 中国自然辩证法研究会E-02 中国管理现代化研究会E-03 中国技术经济学会E-04 中国现场统计研究会E-05 中国未来研究会E-06 中国科学技术史学会E-07 中国科学技术情报学会E-08 中国图书馆学会E-09 中国城市科学研究会E-10 中国科学学与科技政策研究会E-11 中国农村专业技术协会E-12 中国工业设计协会E-13 中国工艺美术学会E-14 中国科普作家协会E-15 中国自然科学博物馆协会E-16 中国可持续发展研究会E-17 中国青少年科技辅导员协会E-18 中国科教电影电视协会E-19 中国科学技术期刊编辑学会E-20 中国流行色协会E-21 中国档案学会E-22 中国国土经济学会E-23 中国土地学会E-24 中国科技新闻学会E-25 中国老科技工作者协会E-26 中国科学探险协会E-27 中国城市规划学会E-28 中国产学研合作促进会E-29 中国知识产权研究会E-30 中国发明协会E-31 中国高新技术产业开发区协会受委托管理W-01 中国认知科学学会W-02 中国农业历史学会W-03 中国工程机械学会W-04 中国指挥与控制学会W-05 中国微循环学会W-06 中国创造学会W-07 中国密码学会W-08 中国经济科技开发国际交流协会W-09 中国睡眠研究会W-10 中国高科技产业化研究会W-11 中国微量元素科学研究会W-12 中国国际经济技术合作促进会W-13 中国基本建设优化研究会W-14 中国科技馆发展基金会W-15 中国生物多样性保护与绿色发展基金会W-16 中国反邪教协会W-17 中国总会计师协会W-18 国际粉体检测与控制联合会W-20 国际数字地球协会W-21 国际动物学会。

文化部办公厅关于成立全国古籍保护工作专家委员会的通知文章属性•【制定机关】文化部(已撤销)•【公布日期】2007.08.02•【文号】办社图函[2007]367号•【施行日期】2007.08.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护正文文化部办公厅关于成立全国古籍保护工作专家委员会的通知(办社图函〔2007〕367号)各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局:根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)的精神,为规范和加强全国古籍保护工作的咨询、论证、评审和专业指导,促进全国古籍保护工作的全面开展,经全国古籍保护工作部际联席会议通过,决定成立全国古籍保护工作专家委员会,并在征求专家意见的基础上,制定了《全国古籍保护工作专家委员会章程》。

特此通知。

附件:1.《全国古籍保护工作专家委员会名单》2.《全国古籍保护工作专家委员会章程》二○○七年八月二日附件1:国家古籍保护工作专家委员会名单(共66人)顾问:冯其庸(中国人民大学国学院院长、教授)傅熹年(国家文物鉴定委员会主任、中国建筑技术研究院建筑历史研究所研究员、中国工程院院士)傅璇琮(原中华书局总编辑、编审)主任:李致忠(国家文物鉴定委员会委员、国家图书馆发展研究院院长、研究馆员)副主任:安平秋(北京大学古籍文献研究中心主任、教授)史金波(中国社会科学院学术委员、民族所研究员)秘书长:陈红彦(国家古籍保护中心办公室主任、研究馆员)成员(按姓氏笔画排列):丁瑜(国家文物鉴定委员会委员、国家图书馆研究馆员)才让太(中央民族大学藏学研究院研究员)王尧(中央民族大学教授)王素(故宫博物院研究员)王亚蓉(中国社会科学院研究员)王兴康(上海古籍出版社社长编审)王余光(北京大学信息系主任、教授)王菊华(中国制浆造纸研究院研究员)方广锠(上海师范大学教授)白化文(北京大学教授)达力扎布(中央民族大学历史系教授)朱凤瀚(北京大学教授)朱赛虹(故宫博物院图书馆馆长、研究馆员)刘卫东(清华大学计算机系副主任、教授)刘家真(武汉大学信息管理学院教授、博士生导师)刘跃进(中华文史文献学会副会长、中国社科院文学所研究员)许逸民(原中华书局编审)阳海青(湖北省图书馆研究馆员)杨成凯(国家文物鉴定委员会委员、中国社会科学院研究员)苏品红(国家图书馆古籍馆副馆长、研究馆员)李岩(中华书局总编辑)李铎(北京大学中文系教授、北京大学数据分析研究中心负责人)李蓝(中国社会科学院语言所研究员)李玉虎(陕西师范大学历史文化遗产保护中心主任、教授)李国庆(天津图书馆历史文献部主任、研究馆员)吴格(复旦大学图书馆研究员)吴斌(国家图书馆数字图书馆管理处总工程师)吴元丰(中国第一历史档案馆满文部主任、研究馆员)吴相洲(首都师范大学文学院院长、教授)吴建中(上海图书馆馆长、研究馆员)吴振武(吉林大学校长助理、古籍研究所教授)沈乃文(北京大学图书馆善本部主任、研究馆员)张公瑾(中央民族大学少数民族语言文学系教授)张廷皓(中国文物研究所研究员)张志清(国家文物鉴定委员会委员、国家图书馆善本特藏部主任、研究馆员)张晓林(国家科学图书馆常务副馆长、研究馆员)陆行素(天津图书馆馆长、研究馆员)陈正宏(复旦大学古籍整理研究所教授)陈先行(国家文物鉴定委员会委员、上海图书馆历史文献中心副主任、研究馆员)陈高华(中国社会科学院历史研究所研究员)宗福邦(武汉大学古籍整理研究所教授)荣新江(北京大学教授)罗琳(中国科学院国家科学图书馆研究馆员)胡俊峰(北京大学计算语言所博士)晁健(中央档案馆研究员)倪晓健(首都图书馆馆长、教授)徐忆农(南京图书馆古籍部主任、研究馆员)奚三彩(中国文物保护技术协会副理事长、南京博物院副院长、研究员)郭丽珠(中国人民大学教授)陶文鹏(中国社会科学院编审)黄建明(中央民族大学古籍所所长)韩琦(中科院自然科学史所研究院教授)韩格平(北京师范大学古籍研究所所长、教授)韩锡铎(辽宁省图书馆研究馆员)蒋寅(中国社会科学院文学所研究员)程郁缀(北京大学社会科学部部长、中文系教授、)程毅中(原中华书局副总编辑、编审)董洪利(北京大学中文系古典文献专业主任、教授)戴龙基(北京大学图书馆馆长、研究馆员)附件2:全国古籍保护工作专家委员会章程第一条为规范和加强我国古籍保护工作的咨询、论证、评审和专业指导,建立全国古籍保护工作专家委员会(以下简称“专家委员会”)制度,根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)精神,制定本章程。

理科:A-01 中国数学会A-02 中国物理学会A-03 中国力学学会A-04 中国光学学会A-05 中国声学学会A-06 中国化学会A-07 中国天文学会A-08 中国气象学会A-09 中国空间科学学会A-10 中国地质学会A-11 中国地理学会A-12 中国地球物理学会A-13 中国矿物岩石地球化学学会A-14 中国古生物学会A-15 中国海洋湖沼学会A-16 中国海洋学会A-17 中国地震学会A-18 中国动物学会A-19 中国植物学会A-20 中国昆虫学会A-21 中国微生物学会A-22 中国生物化学与分子生物学会A-23 中国细胞生物学学会A-24 中国植物生理与植物分子生物学学会A-25 中国生物物理学会A-26 中国遗传学会A-27 中国心理学会A-28 中国生态学学会A-29 中国环境科学学会A-30 中国自然资源学会A-31 中国感光学会A-32 中国优选法统筹法与经济数学研究会A-33 中国岩石力学与工程学会A-34 中国野生动物保护协会A-35 中国系统工程学会A-36 中国实验动物学会A-37 中国青藏高原研究会A-38 中国环境诱变剂学会A-39 中国运筹学会A-40 中国菌物学会A-41 中国晶体学会A-42 中国神经科学学会工科B-01 中国机械工程学会B-02 中国汽车工程学会B-03 中国农业机械学会B-04 中国农业工程学会B-05 中国电机工程学会B-06 中国电工技术学会B-07 中国水力发电工程学会B-08 中国水利学会B-09 中国内燃机学会B-10 中国工程热物理学会B-11 中国空气动力学会B-12 中国制冷学会B-13 中国真空学会B-14 中国自动化学会B-15 中国仪器仪表学会B-16 中国计量测试学会B-17 中国标准化协会B-18 中国图学学会B-19 中国电子学会B-20 中国计算机学会B-21 中国通信学会B-22 中国中文信息学会B-23 中国测绘地理信息学会B-24 中国造船工程学会B-25 中国航海学会B-26 中国铁道学会B-27 中国公路学会B-28 中国航空学会B-29 中国宇航学会B-30 中国兵工学会B-31 中国金属学会B-32 中国有色金属学会B-33 中国稀土学会B-34 中国腐蚀与防护学会B-35 中国化工学会B-36 中国核学会B-37 中国石油学会B-38 中国煤炭学会B-39 中国可再生能源学会B-40 中国能源研究会B-41 中国硅酸盐学会B-42 中国建筑学会B-43 中国土木工程学会B-44 中国生物工程学会B-45 中国纺织工程学会B-46 中国造纸学会B-47 中国文物保护技术协会B-48 中国印刷技术协会B-49 中国材料研究学会B-50 中国食品科学技术学会B-51 中国粮油学会B-52 中国职业安全健康协会B-53 中国烟草学会B-54 中国系统仿真学会B-55 中国电影电视技术学会B-56 中国振动工程学会B-57 中国颗粒学会B-58 中国照明学会B-59 中国动力工程学会B-60 中国惯性技术学会B-61 中国风景园林学会B-62 中国电源学会B-63 中国复合材料学会B-64 中国消防协会B-65 中国图象图形学学会B-66 中国人工智能学会B-67 中国体视学学会B-68 中国工程机械学会农科C-01 中国农学会C-02 中国林学会C-03 中国土壤学会C-04 中国水产学会C-05 中国园艺学会C-06 中国畜牧兽医学会C-07 中国植物病理学会C-08 中国植物保护学会C-09 中国作物学会C-10 中国热带作物学会C-11 中国蚕学会C-12 中国水土保持学会C-13 中国茶叶学会C-14 中国草学会C-01 中国农学会C-02 中国林学会C-03 中国土壤学会C-04 中国水产学会C-05 中国园艺学会C-06 中国畜牧兽医学会C-07 中国植物病理学会C-08 中国植物保护学会C-09 中国作物学会C-10 中国热带作物学会C-11 中国蚕学会C-12 中国水土保持学会C-13 中国茶叶学会C-14 中国草学会C-15 中国植物营养与肥料学会医科D-01 中华医学会D-02 中华中医药学会D-03 中国中西医结合学会D-04 中国药学会D-05 中华护理学会D-06 中国生理学会D-07 中国解剖学会D-08 中国生物医学工程学会D-09 中国病理生理学会D-10 中国营养学会D-11 中国药理学会D-12 中国针灸学会D-13 中国防痨协会D-14 中国麻风防治协会D-15 中国心理卫生协会D-16 中国抗癌协会D-17 中国体育科学学会D-18 中国毒理学会D-19 中国康复医学会D-20 中国免疫学会D-21 中华预防医学会D-22 中国法医学会D-23 中华口腔医学会D-24 中国医学救援协会D-25 中国女医师协会交叉学科E-01 中国自然辩证法研究会E-02 中国管理现代化研究会E-03 中国技术经济学会E-04 中国现场统计研究会E-05 中国未来研究会E-06 中国科学技术史学会E-07 中国科学技术情报学会E-08 中国图书馆学会E-09 中国城市科学研究会E-10 中国科学学与科技政策研究会E-11 中国农村专业技术协会E-12 中国工业设计协会E-13 中国工艺美术学会E-14 中国科普作家协会E-15 中国自然科学博物馆协会E-16 中国可持续发展研究会E-17 中国青少年科技辅导员协会E-18 中国科教电影电视协会E-19 中国科学技术期刊编辑学会E-20 中国流行色协会E-21 中国档案学会E-22 中国国土经济学会E-23 中国土地学会E-24 中国科技新闻学会E-25 中国老科学技术工作者协会E-26 中国科学探险协会E-27 中国城市规划学会E-28 中国产学研合作促进会E-29 中国知识产权研究会E-30 中国发明协会E-31 中国高新技术产业开发区协会受委托管理W-02 中国农业历史学会W-01 中国认知科学学会W-03 中国生物材料学会W-04 中国指挥与控制学会W-05 中国微循环学会W-06 中国创造学会W-07 中国密码学会W-08 中国经济科技开发国际交流协会W-09 中国睡眠研究会W-10 中国高科技产业化研究会W-11 中国微量元素科学研究会W-12 中国国际经济技术合作促进会W-13 中国基本建设优化研究会W-14 中国科技馆发展基金会W-15 中国生物多样性保护与绿色发展基金会W-16 中国反邪教协会W-18 国际粉体检测与控制联合会W-20 国际数字地球协会W-21 国际动物学会。

书籍1.古物之修复与保存(上海博物馆印1936年)文物(文物编辑部)2.博物馆藏品的保管与修复(戴黄戎译文物出版社1959年)3.书画的装裱与修复(故宫博物院编文物出版社1981年)4.文物保护浅说(伯纳姆、菲丁著国家文物局博物馆处印1981年)5.传拓技法(纪宏章1985年紫禁城出版社)6.龙门石窟保护(刘景龙编著中国科学出版社1985年)7.文物保护工作中的适用技术(中国对外翻译出版社1985年联合国教科文组织编)8.艺术品和图书档案保养法(徐琉明科学普及出版社1985年)9.中国古建筑的保护与维修(祁英涛文物出版社1986年)10.文物保护管理概要(李晓东1987年文物出版社)11.亚洲地区文物保护技术讨论会论文集(中国文物保护协会编文物出版社1989年)12.文物修复研究(中国文物修复委员会编1989年)13.《现代实验技术在考古中的应用》(李士、秦广雍科学出版社1991年)14.文物与化学(宋迪生四川教育出版社1992)15.文物修复与研究(国家文物局博物馆处编国际文化出版公司1993年)16.李最雄石窟保护论文集(李最雄著甘肃民族出版社1994年)17.古建筑与木质文物维护指南(陈允适、李武编著中国林业出版社1995年)18.文物保护材料学(王惠贞编著西北大学出版社1995年)19.防腐防霉杀菌概论(王惠贞、宋迪生陕西科学技术出版社1995年)20.文物养护复制适用技术(贾文熙1997年陕西旅游出版社)21.岩土文物建筑的保护(黄克忠1998年中国建筑工业出版社)22.文物保护技术与材料(奚三彩著国立台南艺术学院教务处出版组1999年)23.《防止非法贩运文化财产:实施1970年教34文组织公约的资料手册》联合国教科文组织文化遗产处编写国家文物局2000年印制24.《古玩·文物·遗产:为了未来保护过去》文社选编燕山出版社2001年出版25.文物保存环境概论2001年科学出版社郭宏编著26.文物保护和环境地质1992年中国地质大学出版社潘别桐、黄克忠等27.考古文物研究1996年西北大学出版社西北大学考古教研室28.中国文物保护技术协会首届学术年会论文集29.保藏学原理1999年北京科学技术出版社张承志30.博物馆藏品保管1985年紫禁城出版社郑求真31.《古代建筑木构体的化学加固》国家文物局文物保护科学技术研究所1979年12月(非正式出版物)32.《中国古城墙保护研究》国家文物局文物保护司、江苏省文物管理委员会办公室、南京市文物局编文物出版社出版200133.《中国文物分析鉴别与科学保护》马清林、苏伯民、胡之德、李最雄编著科学出版社出版34.《古籍修复技艺》朱赛虹著文物出版社出版35.《博物馆藏品保管文集》国家文物局博物馆司、中国博物馆学会保管专业委员会编中华书局出版36.《敦煌石窟全集·科学技术画卷》香港商务印书馆2001年10月出版37.《怎样识别和保管文物》作者:赵全古编写1957年2月第1版38.《修复与保护》陕西省考古研究所编1996年1月第1版39.《基本建设与古文物保护工作》鄭振鐸著1954年1月第1版中华全国科学技术普及协会主编40.《文物科技研究》(第一辑)中国文物研究所编2004年1月第1版科学出版社杂志1.文物(文物编辑部)2.文物天地(文物天地编辑部)3.文物保护工作(江苏省文物管理委员会编)4.文物保护技术情报与信息(文化部文物局文物保护技术研究所编)5.文物保护与考古科学(上海博物馆主办)6.文物参考资料(文物参考资料编辑部)7.文物工作(国家文物局主办)8.文博通讯(江苏省博物馆学会编)9.考古与文物保护技术(考古与文物保护技术编辑部)10.考古(中国社会科学院考古研究所主办)11.考古与文物(考古与文物编辑部)12.考古通讯(考古通讯编辑部)13.华夏考古(河南省文物考古研究所、河南省考古学会主办)14.博物馆通讯(中国博物馆学会主办)15.博物馆研究16.中原文物(河南博物院主办)17.中国文物修复通讯(文物修复委员会编辑)18.科技考古( 科技考古编辑部)19.敦煌研究( 敦煌研究院)20.文物保护技术(中国文物保护技术协会编)21.东南文化(南京博物院东南文化杂志社)22.故宫博物院院刊(故宫博物院)。

参观新疆博物馆新疆文史馆简报在新疆博物馆馆藏文物修复保护中心的小楼里,纺织组办公室偌大的工作台上,摆放着刚刚修复好的四件长衣,有丝制的,毛制的,还有麻制的。

长衣上美丽的花纹,精致的工艺,令人印象深刻。

楼上的金属组办公室里,六件制作精良的锁子甲,穿在模特身上,让人想起了武侠小说里身穿软甲的黑衣人。

民俗组的办公室里,工作台上一具具色彩鲜艳的泥塑人俑、动物俑,在工作人员的手里,再现出它们曾经的辉煌。

3月23日,经过文物修复师们三年多的不懈努力,新疆博物馆五个国家文物局重点文物保护修复项目得到来自中国文物保护技术协会、敦煌研究院、南京博物院、秦始皇帝陵博物院的专家评审组专家们的同意,顺利结项。

118件(套)珍贵文物,达到可以展陈的效果。

“残”不忍看的珍贵文物见到新疆博物馆馆藏文物修复保护中心纺织组组长马叶桢和她的伙伴时,她们正坐在工作台边,一针一线地修复着一件暗花绮袍。

马叶桢还记得三年前她看到这件暗花绮袍的样子。

“当时我们到和田地区于田县博物馆时,看到它被叠成一个大包,放在一个袋子里。

打开这个袋子时,看不出它是什么东西,只看到标签上写着是件长衣。

”马叶桢说。

当她们缓缓打开这件长衣时,发现它竟然是如此美丽:长及地面的衣料上,布满了暗色的花纹,两个小臂处,是红色凤纹的漂亮布料所缝。

金属组组长石亮办公桌上放着一件鎏金铜佛,铜佛安详地端坐着。

可有谁想到,这件来自塔城地区博物馆的文物,最初头身异位。

民俗组关懿看到的泥塑更令她心疼。

这20件新疆博物馆里的泥塑文物因为经常拿到各地巡回展出,残破了、褪色了,有的甚至断胳膊断腿了。

新疆博物馆文物科技保护中心主任万洁说:“五个国家文物局重点文物保护修复项目里的文物,有些是民间征集来的,有些是公安机关破获案件后送交来的,还有些是因为前期保护条件有限,出现问题的,都到了必须要加快保护修复的地步。

启动这五个项目就是为了抓紧时间抢救它们,让它们尽快地鲜亮起来,重新与大家见面。

当然,我们保护修复的原则很明确,必须是修旧如旧,不改变文物原状。

数字技术在文化遗产保护中的运用作者:李文霞张婷婷来源:《文物鉴定与鉴赏》2023年第20期摘要:生物多样性是自然界长期以来生态平衡的基础,而文化多样性同样是人类社会和谐共生的关键。

文化遗产在数千年的传承中为人类社会的生态平衡做出重要贡献。

数字技术为文化遗产的保护提供了新的契机,人工智能、5G、VR和AR等技术为文化遗产的保护和再利用注入了新的活力。

文章从文化遗产数字化角度出发,探索数字技术在文化遗产保护中的运用,以期促进文化遗产得到更好的保护和发展。

关键词:数字技术;文化遗产;保护方法DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2023.20.0140 引言文化遗产最能体现一个国家和民族的文化独特,它是时代发展留下的珍贵历史财富。

文化的兴盛在一个国家与民族发展的过程中起着基础作用,文化的保护与传承助力中华民族的伟大复兴。

习近平总书记在2020年9月22日已强调实施文化产业数字化战略的重要性,“要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,加快发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,提高质量效益和核心竞争力”。

2022年5月“探元计划”正式启动,该项计划由中国文物保护技术协会指导,全国多所研究院联合发起,立足于优秀的文化遗产数字化,为国家文化数字化战略的发展提供了多元化的视角和强有力的技术支持。

2022年,习近平总书记在党的二十大报告中明确指出:“扎实推动国家文化数字化战略有关重点任务和举措,引领和支持文化和旅游行业数字化创新实践,让国家文化数字化战略在文化和旅游领域落地见效。

”在科技飞速发展的今天,搭建数字化平台,是顺应时代发展的重要趋势,也为文化遗产的保护与发展提供了新机遇。

如腾讯数字文化实验室在文化强国的国家战略与科技向善的企业使命指引之下成立的创新型业务部门,以科技赋能,将文化遗产数据融入城市历史,探索文化遗产活化利用和可持续发展模式。

在文化遗产的保护与传承中运用数字技术,不仅可以盘活传统文化空间,而且能促进文化遗产不断发展,激活遗产的活态性。

瓷器鉴定专家:王春城杨静荣叶佩兰吕成龙张如兰华义武刘岩玉器鉴定专家:张寿山赵永魁杨宝杰张广文张如兰古方于明青铜器鉴定专家:贾文忠杨宝杰丁孟史希光书画鉴定专家:李晨金鑫单国强金运昌许丽刘岩古典家具鉴定专家:宋永吉张德祥陈增弼杂项鉴定专家:杨宝杰刘静夏更起张淑芬文物修复鉴定专家:蒋道银王亚蓉黄一山贾文忠张德祥王勉杨泽华张志红瓷器鉴定专家:王春城杨静荣叶佩兰吕成龙张如兰华义武刘岩■ 瓷器专家■ 首都博物馆研究员■ 中国世家鉴定收藏网鉴定中心鉴定专家■ 中国世家鉴定收藏网培训中心讲授专家简介:王春城,首都博物馆副研究员、北京市文物鉴定委员会委员、北京师范大学文博学院兼职教授。

从事瓷器、杂项等研究鉴定工作35年,长期致力于中国古陶瓷发展史和古陶瓷鉴定的研究工作。

担任《中国古陶瓷图典》执行编辑。

曾参加《中国陶瓷史》、《历代紫砂瑰宝》、《紫砂传承精艺》、《青花名瓷》、《官窑名瓷》、《首都博物馆藏瓷选》等书的编写工作。

撰写了《青花瓷器起源》、《漫谈瓷枕》、《景德镇御器场始烧年代考》、《析论康熙款豇豆红瓷器》等论文二十余篇。

目前负责首都博物馆文物征集部工作。

■ 瓷器专家■ 北京故宫博物院研究员■ 中国世家鉴定收藏网鉴定中心鉴定专家■ 中国世家鉴定收藏网培训中心讲授专家简介:杨静荣,男,1948年生于北京,北京故宫博物院研究员,复旦大学历史系毕业,曾在邯郸陶瓷研究所从事陶瓷颜料和传统色釉的研究实验工作,1979年调入故宫博物院研究陶瓷史至今。

现任:北京逸仙专修学院(原中国大学)教授、《宝藏》杂志专家委员会委员。

1976年在《文物》杂志发表第一篇论文《漫谈我国古代的花釉工艺》,至今发表论文近百篇,与他人合著出版专著《中国的陶瓷》、《中国陶瓷》、《民间陶瓷》、《龙与中国文化》4部。

个人独立专著已出版《颜色釉》、《古陶瓷鉴识》、《颜色釉陶瓷的鉴赏和鉴定》。

台湾出版《龙的身世》,为《龙与中国文化》的繁体字版。

2002年入选《中国文物报》中国文博界百位“学术成就显著,具有创新精神”的专家学者。

全国青少年文化遗产知识大赛介绍第二稿2022年11月一、背景介绍全国青少年文化遗产知识大赛,是由中国文物保护技术协会主办的全国性线上线下结合的文化遗产知识竞赛活动,教育部2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动,趣味性强,知识面广,生动形象的通过文物展现历史。

本次大赛参与性强,是当代青少年学习了解中国传统文化,文博,激发青少年了解中国上下五千年发展进程,筑牢爱国热情的有效途径。

主办方:中国文物保护技术协会1980年成立的学术性群众团体中国文物保护技术协会是我国文物科技工作者的学术性群众团体,业务主管单位是中国科学技术协会,依托单位为故宫博物院。

中国文物保护技术协会(以下简称我会)是由王书庄、陈滋德等十人发起,全国从事文物保护的科技人员自愿结成,依法成立的全国性、学术性、专业性、公益性的科技团体,于1980年12月29日在北京正式成立。

茅以升任名誉理事长,王书庄先生为第一任理事长。

(俗称:白名单)(俗称:白名单)•全国青少年文化遗产大赛,是教育部办公厅2022年-2025学年中小学生全国知识竞赛名单中,唯一文博类竞赛,奖项含金量高,通过知识竞赛,挖掘青少年文博专业人才,为国家储备栋梁之材,中国文物保护技术协会、故宫博物院、北京文物保护基金会等权威机构及,对外经济贸易大学、首都师范大学等双一流大学文博专业协办,行业专家技术指导,提高大赛的专业性和严谨性。

唯一性和含金量•本赛事由中国文物保护技术协会主办。

•赛事设大赛组委会、专家委员会、监督委员会、秘书处为常设部门,保障日常工作运转。

•赛事邀请国家级教育和文化遗产相关主管单位、中央和各省级媒体、各省教育主管单位和博物馆、各高等院校、各省赛事组织机构等支持机构共同保障大赛的优质良性运转。

•全国青少年文化遗产知识大赛顾问:•励小捷(曾任文化部党组成员、副部长,国家文物局局长、党组书记)•刘曙光(曾任国家文物局党组成员、副局长。

现任中国博物馆协会理事长)•宋新潮(曾任国家文物局党组成员、副局长。

文物保护协会年终总结报告尊敬的会员和各位领导:在过去的一年里,我们的文物保护协会取得了一系列重要的成就。

在全体会员和各级领导的鼎力支持下,我们积极开展各项工作,努力推动我国丰富多样的文化遗产的保护和传承。

下面是我们的年终总结报告:1. 深入开展文物普查工作,全面了解文化遗产资源的分布、状况和价值。

我们组织了多场实地调研,查找记录了大量可移动文物和文化遗址,为进一步制定保护措施提供了重要依据。

2. 组织开展了一系列的文化遗产保护培训和学术交流活动。

通过邀请专家学者进行讲座和研讨会,提高了全体会员对保护工作的认识和技能水平。

同时,我们还开展了文物修复和保护技术培训,提高了人员的专业素质和工作能力。

3. 积极参与文物保护项目。

我们与相关单位合作,共同参与了多个文物保护项目的实施,包括修复古建筑、保护考古发现等。

通过这些项目,我们为我国的文化遗产保护事业做出了积极贡献。

4. 强化文物保护宣传和教育工作。

我们利用各种媒体渠道,开展了宣传活动,提高了公众对文化遗产保护的认识和关注度。

同时,我们还组织了一系列的文化遗产教育活动,向青少年传递文物保护的重要意义。

5. 加强与国内外文物保护组织的交流与合作。

我们与其他文物保护协会和组织建立了广泛的联系,积极参与国际文化遗产保护项目。

通过国际合作,我们的保护经验得到了借鉴和提升。

在新的一年里,我们将继续努力,进一步加强文物保护工作。

我们将继续开展文物普查工作,加强文化遗产的管理和保护。

同时,我们还将继续加强宣传和教育工作,提高公众的文物保护意识。

我们相信,在全体会员和各位领导的共同努力下,我们的文物保护事业会取得更加辉煌的成就。

谢谢大家!。