数学界的诺贝尔奖

- 格式:doc

- 大小:118.00 KB

- 文档页数:4

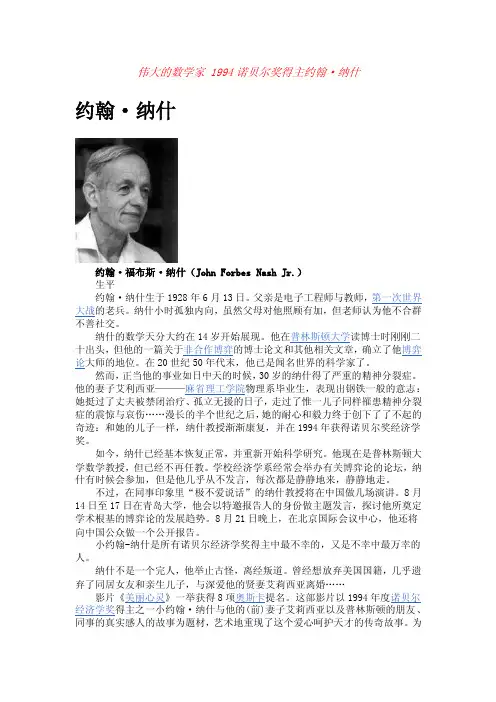

伟大的数学家 1994诺贝尔奖得主约翰·纳什约翰·纳什约翰·福布斯·纳什(John Forbes Nash Jr.)生平约翰·纳什生于1928年6月13日。

父亲是电子工程师与教师,第一次世界大战的老兵。

纳什小时孤独内向,虽然父母对他照顾有加,但老师认为他不合群不善社交。

纳什的数学天分大约在14岁开始展现。

他在普林斯顿大学读博士时刚刚二十出头,但他的一篇关于非合作博弈的博士论文和其他相关文章,确立了他博弈论大师的地位。

在20世纪50年代末,他已是闻名世界的科学家了。

然而,正当他的事业如日中天的时候,30岁的纳什得了严重的精神分裂症。

他的妻子艾利西亚———麻省理工学院物理系毕业生,表现出钢铁一般的意志:她挺过了丈夫被禁闭治疗、孤立无援的日子,走过了惟一儿子同样罹患精神分裂症的震惊与哀伤……漫长的半个世纪之后,她的耐心和毅力终于创下了了不起的奇迹:和她的儿子一样,纳什教授渐渐康复,并在1994年获得诺贝尔奖经济学奖。

如今,纳什已经基本恢复正常,并重新开始科学研究。

他现在是普林斯顿大学数学教授,但已经不再任教。

学校经济学系经常会举办有关博弈论的论坛,纳什有时候会参加,但是他几乎从不发言,每次都是静静地来,静静地走。

不过,在同事印象里“极不爱说话”的纳什教授将在中国做几场演讲。

8月14日至17日在青岛大学,他会以特邀报告人的身份做主题发言,探讨他所奠定学术根基的博弈论的发展趋势。

8月21日晚上,在北京国际会议中心,他还将向中国公众做一个公开报告。

小约翰-纳什是所有诺贝尔经济学奖得主中最不幸的,又是不幸中最万幸的人。

纳什不是一个完人,他举止古怪,离经叛道。

曾经想放弃美国国籍,几乎遗弃了同居女友和亲生儿子,与深爱他的贤妻艾莉西亚离婚……影片《美丽心灵》一举获得8项奥斯卡提名。

这部影片以1994年度诺贝尔经济学奖得主之一小约翰·纳什与他的(前)妻子艾莉西亚以及普林斯顿的朋友、同事的真实感人的故事为题材,艺术地重现了这个爱心呵护天才的传奇故事。

世界上的数学奖简介(按拼音字母顺序排列)爱尔特希奖(Erdes Prize)由以色列数学联合会授奖。

此奖由P.爱尔特希教授捐赠而于1976年设立,每年授奖一次,奖励一位取得突出成果的以色列数学家。

安培奖(Prix Ampere)巴黎科学院授奖。

法国电气公司于1975年为纪念物理家安培(1775-1836)诞生200周年而设立,每年授奖一次,奖励一位或几位在纯粹数学、应用数学或物理学领域中研究成果突出的法国科学家。

”奥斯特洛斯基奖(Ostrowski Prize)瑞士奥斯特洛斯基基金会颁发。

此奖系国际性,著名瑞士数学家 A.M.奥斯特洛斯基(1893-1986)留下遗产建立了奥斯特洛斯基基金。

1987年设此奖,每两年颁奖一次,奖励一、二位在纯粹数学或数值分析的基础理论方面于前五年中有突出成就的数学家。

1989年首次颁奖。

巴尔扎恩奖(Eugenio Balzan Prize)国际巴尔扎恩基金会(意大利)颁奖。

该基金会于1956年由E.巴尔扎恩捐资设立。

每年颁发三个奖,主要奖励在文学,道德科学与艺术,物理、数学与自然科学、医学等学科的成就1962-1993年共有4位数学家获此奖。

贝维克奖(Berwick Prize)伦敦数学会颁奖。

此奖分初级与高级两等,即JuniorBerwick Prize和Senior Berwick Prize。

分别奖励青年数学家和资深数学家的成就。

伯格曼奖(Bergman Prize)伯格曼信托基金会授奖。

出生于波兰的美国数学家S。

伯格曼的遗孀去世后,按其遗愿为纪念其丈夫把她的捐款设立了伯格曼信托基金会并设立此奖。

由美国数学会审选受奖者,每年一次,1989年首次颁奖,奖励在核函数理论及其在实与复分析中的应用、函数理论方法在椭圆型偏微分方程中的应用,特别是伯格曼算子方法等方面的成果。

伯克霍夫奖(Geore David Birkhoff Prize)美国数学会和美国工业与应用数学会联合颁奖。

1990~1999年度诺贝尔奖获奖名录1990年12月10日第九十届诺贝尔奖颁发。

美国科学家弗里德曼、肯德尔、加拿大科学家泰勒因发现夸克的第一个证据而共同获得诺贝尔物理学奖。

美国科学家科里因创立关于有机合成的理论和方法获诺贝尔化学奖。

美国医生默里因成功地完成第一例肾移植手术、美国医生托马斯因开创骨髓移植而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

墨西哥作家帕斯因作品“体现了一种完整的人道主义”获诺贝尔文学奖。

苏联总统戈尔巴乔夫获诺贝尔和平奖。

美国经济学家马克威茨因发展了有价证券理论、美国经济学家米勒因对公司财政理论的贡献、美国经济学家夏普因提出资本资产定价模式而共同获得诺贝尔经济学奖。

1991年12月10日第九十一届诺贝尔奖颁发。

法国科学家热纳因把研究简单系统有序现象的方法,应用到更为复杂物质、液晶和聚合体的组合上作出贡献获诺贝尔物理学奖。

瑞士科学家恩斯特因对核磁共振光谱高分辩方法发展作出重大贡献获诺贝尔化学奖。

德国科学家内尔、扎克曼因发现细胞中单离子道功能,发展出一种能记录极微弱电流通过单离子道的技术而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

南非女作家戈迪默因小说《贵宾》、《七月一家人》和《自然资源保护论者》获诺贝尔文学奖。

缅甸反对党全国民主联盟领导人昆山素季获诺贝尔和平奖。

美国经济学家科斯因揭示交易价值在经济组织结构的产权和功能中的重要性获诺贝尔经济学奖。

1992年12月10日第九十二届诺贝尔奖颁发。

法国科学家夏帕克因发明多线路正比探测器,推动粒子探测器发展获诺贝尔物理学奖。

美国科学家马库斯因对化学系统中的电子转移反应理论作出贡献获诺贝尔化学奖。

美国科学家费希尔、克雷布斯因在逆转蛋白磷酸化作为生物调节机制的发现中作出巨大贡献而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

圣卢西亚作家沃尔科特因以其植根于多种文化的历史想像力作出了光辉的诗作获诺贝尔文学奖。

危地马拉女政治家门楚因为其冲破不同种族、文化和社会疆界所做出的努力获诺贝尔和平奖。

数学界的诺贝尔奖

菲尔兹奖是数学界的诺贝尔奖。

数学领域的国际最高奖项之一。

菲尔兹奖(FieldsMedal),是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹(JohnCharlesFields)要求设立的国际性数学奖项,于1936年首次颁发,常被视为数学界的诺贝尔奖(诺贝尔奖本身未设数学奖)。

菲尔兹奖每四年颁奖一次,在由国际数学联盟(IMU)主办的四年一度的国际数学家大会(ICM)上举行颁奖仪式,每次颁给二至四名有卓越贡献的年轻数学家。

获奖者必须在该年元旦前未满四十岁,每人将得到一万五千加拿大元(CAD)的奖金和金质奖章一枚。

菲尔兹奖简介Fields(菲尔兹)奖菲尔兹奖(Fields Medal)是一个在国际数学联盟的国际数学家大会上颁发的奖项。

每四年颁奖一次,颁给有卓越贡献的年轻数学家,每次最多四人得奖。

得奖者须在该年元旦前未满四十岁。

它是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹的要求设立的。

菲尔兹奖被视为数学界的诺贝尔奖。

Fields(菲尔兹)奖获得者1、L.V.Ahlfors(阿尔福斯)(1907--1996)美籍芬兰数学家。

证明了邓若瓦猜想,发展覆盖面理论,对黎曼面作了深入研究,在复分析等领域享有崇高声望。

1936年在第10届国际数学家大会上获奖。

从1948 到1950, Ahlfors担任哈佛大学数学系主任。

他曾任美国数学会副主席。

在1986 ,他担任在美国举行的世界数学家大会名誉主席。

2、J.Douglas(道格拉斯)(1897--1965)美国数学家。

解决了普拉托极小曲面问题,即一种非线性椭圆型偏微分方程的第一边值问题,在几何、群论和变分问题的逆问题等领域均有贡献。

1936年在第10届国际数学家大会上获奖。

没有担任职务。

3、A.Selberg(赛尔伯格)(1917--)美籍挪威数学家。

在筛法理论、素数定理、黎曼假设、弱对称黎曼空间中的调和分析、不连续群及其对于狄里克雷级数的应用、连续群的离子群等领域有突出贡献,在数论学界有崇高声望。

1950年在第11届国际数学家大会上获奖。

4、L.Schwartz(施瓦尔茨)(1915--2002)法国数学家。

创立了广义函数论,在泛函分析、概率论、偏微分方程等领域均有突出工作。

1950年在第11届国际数学家大会上获奖。

没找到任职,但政治上活跃。

5、K.Kodaira(小平邦彦)(1915--1997)日本数学家。

推广了代数几何的一条中心定理——黎曼-罗赫定理,证明了狭义卡勒流形是代数流形,得到了小平邦彦消没定理,在代数几何和微分方程等多个领域都有突出工作。

关于诺贝尔奖为什么没有数学奖的解释10月5日,2020年诺贝尔奖颁奖周拉开帷幕。

生理学或医学奖、物理学奖已揭晓,在接下来的几天内,文学奖、经济学奖等六大奖项获奖者名单也将逐渐揭晓。

今天小编整理了关于诺贝尔奖为什么没有数学奖的解释供大家参考,一起来看看吧!诺贝尔奖为什么没有数学奖诺贝尔奖为什么没设立数学奖?有人说与诺贝尔感情有关对此,有一种说法广为流传,那就是说诺贝尔的妻子或情人与某位数学家有染,从而让诺贝尔对数学家产生厌恶情绪,故而不愿设置数学奖。

但是事实真是如此吗?其实并不是这样。

如果大家了解诺贝尔的经历会发现他这一生并没有成家,所以不存在有什么妻子。

诺贝尔一生中与3个女人有一定的关系。

一位是亚历山德拉(Alexandra),当时诺贝尔年轻时在俄国生活,曾向她求婚,然而尴尬的是,这位姑娘并不喜欢他,最终也没有答应。

而第二个女人是金西(Bertha Kinsky),金西最开始在当地一家贵族家庭当家教时与苏特纳家的长子相爱,然而尽管双方情投意合,但是对方家长看不上她。

后来应聘当了诺贝尔的女秘书兼管家。

有传言称当时诺贝尔确实对金西动了感情,但是尴尬的是,金西只干了几周星期便辞职了,随后与苏特纳伯爵成婚。

不过即便是诺尔贝对苏特纳伯爵有意见,但是对方也不是数学家啊。

第三个女人是赫斯(Sophie Hess),她与诺贝尔是情人关系,在诺贝尔的人生中,彼此有多方书信来往,但是也没有任何消息能证实彼此间有数学家的插足。

所以,诺贝尔没有设立数学奖与自己的感情经历并没有多大关系。

那么可能的原因究竟是什么呢?1、当时已有相对权威的数学奖项在诺贝尔那个时代有一个数学领域比较权威的一个奖项叫做斯堪的纳维亚奖(Scandinavian prize),诺贝尔并不想与别人争夺风头,所以没有选择设立数学奖。

2、与诺贝尔的初衷不符通过诺贝尔的遗嘱可以发现,诺贝尔设立的几类奖项(物理、化学、生理或医学)几乎都与重大发现、发明、改进有关。

龙源期刊网

数学天才陶哲轩

作者:层林

来源:《课堂内外(小学版)》2006年第11期

澳大利亚土生土长的华裔神童陶哲轩,今年获得数学界的诺贝尔奖——菲尔兹奖。

陶哲轩的父母是香港移民。

父亲是医生,母亲是香港大学理科高材生。

陶家一门三杰,除哲轩外,二子哲渊和三子哲仁的智商也很高,都是阿德雷德知名的神童。

陶哲轩8岁上中学,12岁已读大学三年级,专攻数学。

他16岁便获得阿德雷德芬达士大学荣誉理科学位,一年后完成硕士课程,取得学位。

17岁到美国,在普林斯顿大学取得了博

士学位。

24岁任加州大学数学教授,获得了很多最高的国际数学研究奖。

现年3l岁的他成为了第一位获得数学界最高荣誉的澳大利亚人。

国际数学会每年会在国际数学大会上颁发菲尔兹奖给2~4名数学家,陶哲轩获此殊荣,是因他对偏微分方程、组合数学、混合分析和堆垒素数论的贡献。

诺贝尔对数学家是有心结的。

诺贝尔奖一开始就没有设立数学奖。

据说因为诺贝尔与数学家Mittag-Leffler不合,所以不愿设置数学奖。

不合的由来是两人为争夺一位女子。

后来又听说Mittag-Leffler累积不少财富,但在这过程中却惹怒了诺贝尔。

诺贝尔认为若设了数学奖,则Mittag-Leffler会对瑞典皇家科学院施压,使他成为首位获奖者。

另外,尚有一些说法,如诺贝尔中学时代厌恶数学,因此不愿设数学奖。

不过这些传闻均未能证实。

可能只是基于某种原因使诺贝尔认为不需设数学奖,或是他从未想过该设数学奖。

但事实是,几十年后唯一的一次扩大的机会却给了经济学,尽管只是一种纪念奖,奖金也不是来源于诺贝尔的遗产收入,但毕竟是对经济学科学地位的一种肯定,而诸多科学之基础的数学则无此幸运。

应该说经济学进入诺奖范围是有争议的。

一些自然科学家不愿把诺贝尔奖扩大到新的学科,不愿让经济学与物理学等“硬学科”处于平等地位,担心经济学奖的“科学性”。

一些皇家科学院的经济学院士,尤其是缪尔达尔力陈设立经济学奖的重要意义和经济学的科学性,最终使皇家科学院接受了这个建议。

1969年1月,诺贝尔经济学奖得到瑞典政府批准,同年12月颁发了第一届诺贝尔经济学奖。

在诺贝尔设立一个世纪以来,曾经有许多在诺贝尔遗嘱中没有提到的学科企图成为诺贝尔家族的新成员,以分享这项荣誉,但只有经济学成功地达到了这个目的。

这无疑反映了经济学在整个人类科学体系中的重要地位以及经济学资深的科学性。

但诺奖也并没有对数学家完全关上大门。

在诺奖上,数学家不让经济学家专美。

借用经济学这个敲门砖敲开诺奖大门数学家,大有人在。

这些人有三种情况,地一种是原来不是专门学经济的或数学的,或学经济学时辅修了数学,或原来是学的与数学比较接近的专业,如物理,研究成果也是以数学应用或数量分析为主,如以计量经济学出名的。

他们算是半个学数学出身的。

如第一位获得诺贝尔经济学奖的简·丁伯根,并非经济学科班出身。

数学奖章上的数学故事——国际数学四大奖项菲尔兹奖菲尔兹(John Charles Fields,1863-1932 年)菲尔兹奖由加拿大数学家约翰• 查尔斯• 菲尔兹(John Charles Fields,1863-1932 年)建议设立。

菲尔兹早年游学美国、欧洲,与诸多大数学家共事。

其后返回加拿大致力于提升数学的地位。

如在他努力下,1924 年世界数学家大会在加举行。

他自上个世纪20 年代末开始筹备该奖,并遗嘱捐赠$47,000给奖项基金。

菲奖在1936 年首颁;后从1950 年起每隔4 年颁发一次,奖励40 岁以下数学成就杰出者,且旨在鼓励获奖者进一步的研究。

获奖者一般为2 至4 人。

该奖有“数学界中诺贝尔奖”之称,其实它早期并无今日如此声誉,这很大程度上源于历届获奖者给它带来的荣耀。

菲尔兹奖包括一面金质奖章和一笔不算多的奖金(目前为15,000 加元)。

奖章正面有古希腊数学家阿基米德的头像(Archimedes, 前287- 前212 年)和希腊文“ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ”,意为“阿基米德的(头像)”;头像周边刻拉丁文“TRANSIRE SUUM PECTUS MUNDOQUE POTIRI”,此来源于一世纪罗马诗人马尼利乌斯(Manilius)的著作《天文学》,意为“超越他的心灵,掌握世界”。

此外奖章设计者(Robert Tait McKenzie)名字之缩写RTM 及设计年份MCNXXXIII(即1933 年,第二个M 字母以N 代)也刻在奖章上。

获奖者的名字则会被刻于奖章边轮。

菲奖章背面刻有意为“聚全球数学家,为杰出著作而颁”的拉丁文“CONGREGATI EX TOTO ORBE MATHEMATICI OB A INSIGNIA TRIBUERE”。

文字和树枝的背景为球体嵌进圆柱体(“圆柱容球”)的示意图,这象征着阿基米德的得意之作《论球与圆柱》中最著名的一个结果:球与其外切柱体的面积(体积)之比为2 : 3。

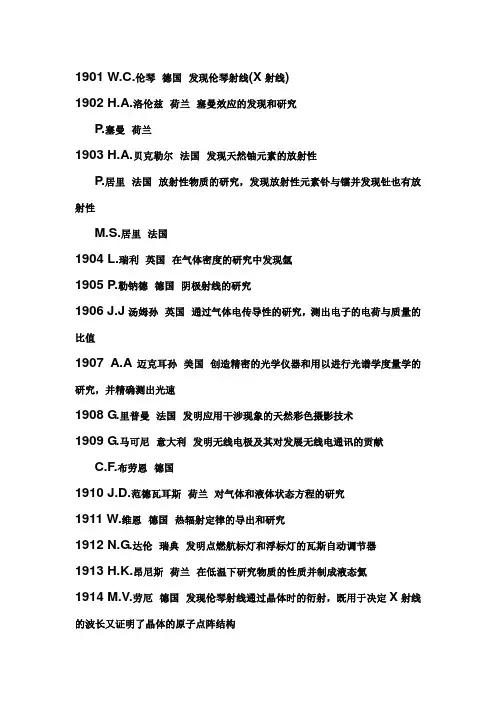

1901 W.C.伦琴德国发现伦琴射线(X射线)1902 H.A.洛伦兹荷兰塞曼效应的发现和研究P.塞曼荷兰1903 H.A.贝克勒尔法国发现天然铀元素的放射性P.居里法国放射性物质的研究,发现放射性元素钋与镭并发现钍也有放射性M.S.居里法国1904 L.瑞利英国在气体密度的研究中发现氩1905 P.勒钠德德国阴极射线的研究1906 J.J汤姆孙英国通过气体电传导性的研究,测出电子的电荷与质量的比值1907 A.A迈克耳孙美国创造精密的光学仪器和用以进行光谱学度量学的研究,并精确测出光速1908 G.里普曼法国发明应用干涉现象的天然彩色摄影技术1909 G.马可尼意大利发明无线电极及其对发展无线电通讯的贡献C.F.布劳恩德国1910 J.D.范德瓦耳斯荷兰对气体和液体状态方程的研究1911 W.维恩德国热辐射定律的导出和研究1912 N.G.达伦瑞典发明点燃航标灯和浮标灯的瓦斯自动调节器1913 H.K.昂尼斯荷兰在低温下研究物质的性质并制成液态氦1914 M.V.劳厄德国发现伦琴射线通过晶体时的衍射,既用于决定X射线的波长又证明了晶体的原子点阵结构1915 W.H.布拉格英国用伦琴射线分析晶体结构W.L.布拉格英国1917 C.G.巴克拉英国发现标识元素的次级伦琴辐射1918 M.V.普朗克德国研究辐射的量子理论,发现基本量子,提出能量量子化的假设,解释了电磁辐射的经验定律1919 J.斯塔克德国发现阴极射线中的多普勒效应和原子光谱线在电场中的分裂1920 C.E.吉洛姆法国发现镍钢合金的反常性以及在精密仪器中的应用1921 A.爱因斯坦德国对现物理方面的贡献,特别是阐明光电效应的定律1922 N.玻尔丹麦研究原子结构和原子辐射,提出他的原子结构模型1923 R.A.密立根美国研究元电荷和光电效应,通过油滴实验证明电荷有最小单位1924 K.M.G.西格班瑞典伦琴射线光谱学方面的发现和研究1925 J.弗兰克德国发现电子撞击原子时出现的规律性G.L.赫兹德国1926 J.B.佩林法国研究物质分裂结构,并发现沉积作用的平衡1927 A.H.康普顿美国发现康普顿效应C.T.R.威尔孙英国发明用云雾室观察带电粒子,使带电粒子的轨迹变为可见1928 O.W.里查孙英国热离子现象的研究,并发现里查孙定律1929 L.V.德布罗意法国电子波动性的理论研究1930 C.V.拉曼印度研究光的散射并发现拉曼效应1932 W.海森堡德国创立量子力学,并导致氢的同素异形的发现1933 E.薛定谔奥地利量子力学的广泛发展P.A.M.狄立克英国量子力学的广泛发展,并预言正电子的存在1935 J.查德威克英国发现中子1936 V.F赫斯奥地利发现宇宙射线C.D.安德孙美国发现正电子1937 J.P.汤姆孙英国通过实验发现受电子照射的晶体中的干涉现象C.J.戴维孙美国通过实验发现晶体对电子的衍射作用1938 E.费米意大利发现新放射性元素和慢中子引起的核反应1939 F.O.劳伦斯美国研制回旋加速器以及利用它所取得的成果,特别是有关人工放射性元素的研究1943 O.斯特恩美国测定质子磁矩1944 I.I.拉比美国用共振方法测量原子核的磁性1945 W.泡利奥地利发现泡利不相容原理1946 P.W.布里奇曼美国研制高压装置并创立了高压物理1947 E.V.阿普顿英国发现电离层中反射无线电波的阿普顿层1948 P.M.S.布莱克特英国改进威尔孙云雾室及在核物理和宇宙线方面的发现1949 汤川秀树日本用数学方法预见介子的存在1950 C.F.鲍威尔英国研究核过程的摄影法并发现介子1951 J.D.科克罗夫特英国首先利用人工所加速的粒子开展原子核E.T.S.瓦尔顿爱尔兰蜕变的研究1952 E.M.珀塞尔美国核磁精密测量新方法的发展及有关的发现F.布洛赫美国1953 F.塞尔尼克荷兰论证相衬法,特别是研制相差显微镜1954 M.玻恩德国对量子力学的基础研究,特别是量子力学中波函数的统计解释W.W.G.玻特德国符合法的提出及分析宇宙辐射1955 P.库什美国精密测定电子磁矩W.E.拉姆美国发现氢光谱的精细结构1956 W.肖克莱美国研究半导体并发明晶体管W.H.布拉顿美国J.巴丁美国1957 李政道美国否定弱相互作用下宇称守恒定律,使基本粒子研究获重大发现杨振宁美国1958 P.A.切连柯夫前苏联发现并解释切连柯夫效应(高速带电粒子在透明物质中传递时放出蓝光的现象)I.M.弗兰克前苏联I.Y.塔姆前苏联1959 E.萨克雷美国发现反质子O.张伯伦美国1960 D.A.格拉塞尔美国发明气泡室1961 R.霍夫斯塔特美国由高能电子散射研究原子核的结构R.L.穆斯堡德国研究r射线的无反冲共振吸收和发现穆斯堡效应1962 L.D.朗道前苏联研究凝聚态物质的理论,特别是液氦的研究1963 E.P.维格纳美国原子核和基本粒子理论的研究,特别是发现和应用对称性基本原理方面的贡献M.G.迈耶美国发现原子核结构壳层模型理论,成功地解释原子核的长周期和其它幻数性质的问题J.H.D.詹森德国1964 C.H.汤斯美国在量子电子学领域中的基础研究导致了根据微波激射器和激光器的原理构成振荡器和放大器N.G.巴索夫前苏联用于产生激光光束的振荡器和放大器的研究工作A.M.普洛霍罗夫前苏联在量子电子学中的研究工作导致微波激射器和激光器的制作1965 R.P.费曼美国量子电动力学的研究,包括对基本粒子物理学的意义深远的结果J.S.施温格美国朝永振一郎日本1966 A.卡斯特莱法国发现并发展光学方法以研究原子的能级的贡献1967 H.A.贝特美国恒星能量的产生方面的理论1968 L.W.阿尔瓦雷斯美国对基本粒子物理学的决定性的贡献,特别是通过发展氢气泡室和数据分析技术而发现许多共振态1969 M.盖尔曼美国关于基本粒子的分类和相互作用的发现,提出“夸克”粒子理论1970 H.O.G.阿尔文瑞典磁流体力学的基础研究和发现并在等离子体物理中找到广泛应用L.E.F.尼尔法国反铁磁性和铁氧体磁性的基本研究和发现,这在固体物理中具有重要的应用1971 D.加波英国全息摄影术的发明及发展1972 J.巴丁美国提出所谓BCS理论的超导性理论L.N.库珀美国J.R.斯莱弗美国1973 B.D.约瑟夫森英国关于固体中隧道现象的发现,从理论上预言了超导电流能够通过隧道阻挡层(即约瑟夫森效应)江崎岭于奈日本从实验上发现半导体中的隧道效应I.迦埃弗美国从实验上发现超导体中的隧道效应1974 M.赖尔英国研究射电天文学,尤其是孔径综合技术方面的创造与发展A.赫威期英国射电天文学方面的先驱性研究,在发现脉冲星方面起决定性角色1975 A.N.玻尔丹麦发现原子核中集体运动与粒子运动之间的联系,并在此基础上发展了原子核结构理论B.R.莫特尔孙丹麦原子核内部结构的研究工作L.J.雷恩瓦特美国1976 B.里克特美国分别独立地发现了新粒子J/Ψ,其质量约为质子质量的三倍,寿命比共振态的寿命长上万倍丁肇中美国1977 P.W.安德孙美国对晶态与非晶态固体的电子结构作了基本的理论研究,提出“固态”物理理论J.H.范弗莱克美国对磁性与不规则系统的电子结构作了基本研究N.F.莫特英国1978 A.A.彭齐亚斯美国3K宇宙微波背景的发现R.W.威尔孙美国P.L.卡皮查前苏联建成液化氮的新装置,证实氮亚超流低温物理学1979 S.L.格拉肖美国建立弱电统一理论,特别是预言弱电流的存在S.温伯格美国A.L.萨拉姆巴基斯坦1980 J.W.克罗宁美国CP不对称性的发现V.L.菲奇美国1981 N.布洛姆伯根美国激光光谱学与非线性光学的研究A.L.肖洛美国K.M.瑟巴瑞典高分辨电子能谱的研究1982 K.威尔孙美国关于相变的临界现象1983 S.钱德拉塞卡尔美国恒星结构和演化方面的理论研究W.福勒美国宇宙间化学元素形成方面的核反应的理论研究和实验1984 C.鲁比亚意大利由于他们的努力导致了中间玻色子的发现S.范德梅尔荷兰1985 K.V.克利青德国量子霍耳效应1986 E.鲁斯卡德国电子物理领域的基础研究工作,设计出世界上第1架电子显微镜G.宾尼瑞士设计出扫描式隧道效应显微镜H.罗雷尔瑞士1987 J.G.柏诺兹美国发现新的超导材料K.A.穆勒美国1988 L.M.莱德曼美国从事中微子波束工作及通过发现μ介子中微子从而对轻粒子对称结构进行论证M.施瓦茨美国J.斯坦伯格英国1989 N.F.拉姆齐美国发明原子铯钟及提出氢微波激射技术W.保罗德国创造捕集原子的方法以达到能极其精确地研究一个电子或离子H.G.德梅尔特美国1990 J.杰罗姆美国发现夸克存在的第一个实验证明H.肯德尔美国R.泰勒加拿大1991 P.G.德燃纳法国液晶基础研究1992 J.夏帕克法国对粒子探测器特别是多丝正比室的发明和发展1993 J.泰勒美国发现一对脉冲星,质量为两个太阳的质量,而直径仅10-30km,故引力场极强,为引力波的存在提供了间接证据L.赫尔斯美国1994 C.沙尔美国发展中子散射技术B.布罗克豪斯加拿大1995 M.L.珀尔美国珀尔及其合作者发现了τ轻子雷恩斯与C.考温首次成功地观察到电子反中微子他们在轻子研究方面的先驱性工作,为建立轻子-夸克层次上的物质结构图像作出了重大贡献F.雷恩斯美国1996 戴维.李美国发现氦-3中的超流动性奥谢罗夫美国R.C.里查森美国1997 朱棣文美国激光冷却和陷俘原子K.塔诺季法国菲利浦斯美国1998 劳克林美国分数量子霍尔效应的发现斯特默美国崔琦美国1999 H.霍夫特荷兰证明组成宇宙的粒子运动方面的开拓性研究马丁努斯-韦尔特曼荷兰2000 授予三位科学家和发明家,他们的工作,特别是他们所发明的快速晶体管、激光二级管和集成线路(芯片)奠定了现代信息技术的基础。

科目一十大国际奖项概述!一、“十大国际奖项” 概述1.诺贝尔奖:最初分设物理学、化学、生理或医学、文学、和平奖五个奖项。

2.菲尔兹奖:奖励在数学领域内有巨大贡献的科学家。

3.堆维茨奖:表彰在生物和生物化学基础研究领域做出杰出贡献的科学家。

4.基泰奖:奖励在精神病学方面有突出贡献的人。

5.巴尔赛奖:奖励在和平、艺术、科学方面有贡献的人。

6.图灵奖:专门奖励那些对计算机事业作出重要贡献的个人。

7.格蒂奖:奖励对野生生物保护有贡献的人。

8.联合国人口奖:奖励对人口工作做杰出贡献的人、集体和机构。

9.国际环境保护奖:奖励在环境保护方面有贡献的人。

10.南丁格尔奖:是红十字国际委员会为表彰在护理事业中做出卓越贡献人员的最高荣誉奖。

二、“十大国际奖项” 之常考奖项简介(一)诺贝尔奖:是以瑞典著名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产(3100万瑞典克朗)作为基金在1895年创立的。

在世界范围内,诺贝尔奖通常被认为是所颁奖的领域内最重要的奖项。

诺贝尔奖最初分设物理、化学、生理学或医学、文学、和平五个奖项,于1901年12月10日即诺贝尔逝世5周年时首次颁发。

自此以后,除因战时中断外,每年的这一天分别在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆由国王举行隆重的授奖仪式。

1968年,瑞典国家银行在成立300周年之际,捐出大额资金给诺贝尔基金,增设“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”,该奖于1969年首次颁发,人们习惯上称这个额外的奖项为诺贝尔经济学奖。

诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。

(二)菲尔兹奖:菲尔兹奖,是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹要求设立的国际性数学奖项,于1936年首次颁发,常被视为“数学界的诺贝尔奖”。

菲尔兹奖每四年颁奖一次,在国际数学联盟四年一度的国际数学家大会上举行颁奖仪式,每次颁给二至四名有卓越贡献的年轻数学家。

获奖者必须在该年元旦前未满四十岁,每人将得到15000加拿大元的奖金和金质奖章一枚。

“诺贝尔”数学奖及获得者总汇费尔兹(J.Fields)奖和沃尔夫(R.Wolf)奖是著名的两项世界性数学大奖,由于诺贝尔奖没设数学奖,因此也有人将费尔兹奖和沃尔夫奖誉为数学中的”诺贝尔奖”。

费尔兹奖于1932年第9届国际数学家大会时设立,1936年首次颁奖。

该奖每4年评选颁发一次,每次获奖者不超过4人,每人可获得一枚纯金制成的奖章和1500美元奖金。

虽然这与诺贝尔奖上百万美元的奖金比起来显得有些微不足道,但费尔兹奖70年来在各国数学家心中的“含金量”却一点不比诺贝尔奖低。

奖章上面有希腊数学家阿基米德的头像,并且用拉丁文镌刻上“超越人类极限,做宇宙主人”的格言。

费尔兹奖专门用于奖励40岁以下的年轻数学家的杰出成就,这项奖为纪念加拿大数学家约翰·费尔兹而以他的名字命名。

费尔兹于1924年主持第7届国际数学家大会时,曾设想利用大会结余的经费设立一项基金,用于鼓励青年数学家。

1932年他去世前又捐赠一部分财产,加上第7届大会的结余作为基金,设立一项“不署国名、团体名和个人名的”奖金。

1932年第9届国际数学家大会正式决定设立费尔兹奖,获奖者经由国际数学家联合会执委会选定的8人评委会评选,在国际数学家大会上颁奖。

沃尔夫(Wolf)奖于1976年由德国出生的犹太人发明家里卡多·沃尔夫(Ricardo Wolf)在以色列设立,1978年首次颁奖。

沃尔夫奖是具有极高学术声望的多学科国际学术奖项,授奖学科为物理学、数学、化学、医学和农学,1981年增设艺术奖。

沃尔夫奖具有终身成就性质,是世界最高成就奖之一。

主要奖励对推动人类科学与艺术文明做出杰出贡献的人士,奖金金额为沃尔夫基金的年息,每年颁发一次。

Fields奖获得者Wolf奖获得者。

公共基础知识自然科技常识:重要人文社科奖项知识点汇总关于世界著名人文社科奖项一、诺贝尔奖诺贝尔奖最初分设物理、化学、生理学或医学、文学、和平等五个奖项,于1901年首次颁发。

1968年,瑞典国家银行在成立300周年之际,增设“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”该奖于1969年首次颁发,习惯上称这个另加的奖项为诺贝尔经济学奖。

诺贝尔奖与中国:1、莫言,中国首位诺贝尔文学奖获得者。

2011年凭借小说《蛙》获得茅盾文学奖。

2012年获得诺贝尔文学奖。

2、屠呦呦,2011年9月,发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,她成为首获科学类诺贝尔奖的中国人。

【时政延伸】2020年10月05日11:30,诺贝尔生理学或医学奖公布,哈维·J·奥尔特、迈克尔·霍顿和查尔斯·M·赖斯获得这一奖项。

2020年10月06日11:45,将诺贝尔物理学奖授予罗杰·彭罗斯、莱因哈德·根泽尔和安德里亚·格兹。

2020年10月07日11:45,将诺贝尔化学奖分别授予埃马纽埃尔·卡彭蒂耶和詹妮弗·杜德纳。

2020年10月08日13:00,将诺贝尔文学奖授予路易丝·格吕克。

2020年10月09日11:00,将诺贝尔和平奖授予世界粮食计划署。

2020年10月12日11:45,将诺贝尔经济学奖授予保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊二、菲尔兹奖首次颁发:1936年周期:4年创始人:加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹别称:常被视为数学界的诺贝尔奖最近颁发:2018年8月菲尔兹奖与中国:截止2018年,世界上共有60位数学家获得过菲尔兹奖,其中2位为华裔数学家,分别是1982年获奖的数学家丘成桐和2006年获奖的数学家陶哲轩。

外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等。

数学界的“诺贝尔奖”作者:来源:《数学大王·中高年级》2017年第01期啥?据我所知,诺贝尔奖包括和平奖、文学奖、生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、经济学奖,未设数学奖啊!我读书多,你别想骗我。

···········为什么没有诺贝尔数学奖?···········众所周知,诺贝尔奖没有数学奖。

对其原因,大家的说法不一。

有的说是因为个人恩怨——诺贝尔和数学家莱福勒关系不好,有的说是因为诺贝尔在从事化学研究时未用到高等数学,以致他无法预见数学在推动科学发展上所起的作用,因此忽视了设立诺贝尔数学奖。

但真正的原因不得而知。

不设立诺贝尔数学奖,使数学这门基础学科少了一个在世界范围表彰重大成就和杰出人才的机会。

于是,菲尔兹奖应运而生。

在数学家眼里,菲尔兹奖所带来的荣誉完全可以与诺贝尔奖相媲美。

··············菲尔兹奖你知多少··············●由多伦多大学的菲尔兹教授设立。

●由国际数学联合会主持,每4年一次,每次获奖者最多为4人。

●获奖者为有卓越贡献的40岁以下的年轻数学家。

●奖励为一枚金质奖章和一笔奖金。

菲尔兹(1863年-1932年),加拿大数学家、教育家,主张数学发展是国际性的,对促进北美洲数学的发展作出了很大的贡献。

他是加拿大推进研究生教育第一人,并将自己的遗产全部交给第九次国际数学家大会。

诺贝尔物理学奖和菲尔兹奖说到诺贝尔物理学奖和菲尔兹奖,哎呀,这俩可真是让人又爱又恨的奖项。

诺贝尔物理学奖嘛,简直就是物理界的“超级巨星”。

每年一到颁奖季,大家就像过年似的,心里忐忑又兴奋。

这个奖项自1895年设立以来,已经见证了无数科学家的辉煌成就。

想象一下,爱因斯坦、牛顿、海森堡,这些名字在历史的长河中熠熠生辉,简直就是物理学的摇滚明星。

他们的发现不仅推动了科学的发展,还改变了我们对世界的认知,简直就是“教科书上的传奇”。

听说有些科学家为了这个奖,奋斗了大半辈子,结果有的得奖,有的则“望梅止渴”,这可是个不容易的过程。

而菲尔兹奖呢?哎,跟诺贝尔比起来,菲尔兹奖就显得低调了不少。

这个奖项通常被称为“数学界的诺贝尔奖”,但是又有点小众,很多人对它不太熟悉。

菲尔兹奖每四年颁一次,专门奖励那些在数学领域做出重大贡献的年轻才俊。

年轻,嘿,这可就有意思了,得奖者一般都不超过40岁。

想想看,年轻的数学家们,正值“血气方刚”的年纪,脑子里就像装满了“公式炸弹”,随时准备引爆。

获得这个奖的人,往往是那些在数学的海洋中遨游,探索未知的勇士,真是令人钦佩。

诺贝尔物理学奖和菲尔兹奖,都是代表着各自领域的顶尖成就。

诺贝尔奖的光环往往让人感到遥不可及,而菲尔兹奖则像是给年轻人打了一针强心剂,让他们在数学的世界中不断探索。

两个奖项之间的对比也挺有趣的。

诺贝尔奖在世俗眼中更显赫,常常被人们挂在嘴边,但菲尔兹奖的得主们,往往默默无闻,心中却是星辰大海。

他们在黑板上奋笔疾书的样子,简直就像是在谱写一首无形的交响曲,哪怕外界喧嚣,他们依旧沉浸在自己的世界中,仿佛一切都与他们无关。

大家有没有想过,为什么诺贝尔物理学奖的颁发标准如此严格?那可不是随便就能拿到的。

得奖者必须是那些为人类科学知识做出过重大贡献的人。

而菲尔兹奖虽然竞争也激烈,但它更多的是对未来的期待,给予年轻数学家的机会,鼓励他们在数学这片“荒野”中开辟新天地。

就像是在说:“嘿,年轻人,你的时间到了,快来大展拳脚吧!”这背后不仅是对成就的认可,更是一种对未来的投资。

数学界的诺贝尔奖諾貝爾獎為什麼沒有包括數學這一學門?對於這個問題有不少揣測。

例如,有人說,諾貝爾(A.B. Nobel, 1833~1896年)與當時斯德哥爾摩大學的數學教授 M.G. Mittag-Leffler(1846年~1927年)有嫌隙,諾貝爾不想設個諾貝爾數學獎的目的正是要防止 Mittag-Leffler 得獎。

儘管這類揣測都經不起事實的考驗,它們仍然是茶餘飯後大家喜歡談論的話題。

費爾茲與奈望林納可是在數學家之間,也有一個像諾貝爾獎那麼崇高的獎,那就是費爾茲獎 (Fields medals) 與奈望林納獎 (Nevanlinna prize)。

費爾茲獎是根據加拿大多倫多大學教授費爾茲(J.C. Fields, 1863~1932年)的遺囑與捐贈成立的。

它的全名是國際數學傑出成就獎 (The International Medals for Outstanding Discoveries in Mathematics)。

自1936年首次頒獎,然後因第二次世界大戰中輟16年,1950年起,每四年召開一次國際數學家會議,每次頒授二到四位費爾茲獎的得主。

費爾茲獎授予對當代數學有傑出貢獻者,以鼓勵他們繼續完成更偉大的科學成就。

雖然沒有明文規定,費爾茲獎得主的年齡一向不超過四十歲。

到目前為止,共有34位費爾茲獎的得主,其中只有四個東方人:日本的小平邦彥(1954年)、廣中平祐(1970年)、森重文(1990年)與我國的丘成桐(1983年)。

奈望林納獎由芬蘭赫爾辛基大學提供基金,為紀念芬蘭數學家奈望林納(R. Nevanlinna, 1895~1980年)設立的。

奈望林納獎的目的是獎勵在資訊科學的數學理論有傑出貢獻的學者。

到目前為止,共有三位奈望林納獎的得主。

費爾茲是加拿大人,1887年在美國約翰霍浦金斯大學獲得博士學位。

1902年起任教於加拿大多倫多大學,他是1924年國際數學家會議在加拿大多倫多舉行時的大會主席。

費爾茲本人的數學研究相當優異,他曾被選為英國皇家學會的會員,但是現在人們還記得他的原因恐怕是由於他設立的這個數學大獎。

奈望林納是當代傑出的複變函數論學者。

他在1920年代建立亞純函數的值分布理論。

奈望林納的理論後來被推廣到多複變函數與算術幾何,是九十年代頗受矚目的一支數學理論。

第一屆費爾茲獎得主之一L.V. Ahlfors 是奈望林納的學生.1990年的費爾茲獎1990年的國際數學家會議,於八月二十一至二十九日在日本京都舉行。

京都是日本的古都(794~1868年),794年桓武天皇把國都自奈良遷來京都,並仿照當時唐朝的長安建造京都的城門與街道。

這是一個保留許多日本傳統文化的城市,日本文學家川端康成的小說《古都》與谷崎潤一郎的小說《細雪》,都以京都為背景。

這次京都的國際數學家會議誕生了四個費爾茲獎的得主:森重文 (S. Mori)、德林斐特 (V.G. Drinfeld)、鍾斯 (V.F.R. Jones) 與維騰 (E. Witten)。

在十八、十九世紀數學家與物理學家一直是密切合作的朋友,可是二十世紀的數學與物理似乎變成互不往來的兩個世界,這種分離的局面看樣子快結束了:在這次費爾茲獎的得主,除了森重文之外,其餘三人的研究領域和數學物理都有密切的聯繫。

在另一方面,計算機科學對數學的影響似乎不如物理,在四年前柏克萊的國際數學家會議,曾有記者問起四位得獎人(費爾茲獎的 Donaldson、Faltings、 Freedman 與奈望林納獎的Valiant),計算機的出現對他們的研究工作有何影響?三個費爾茲獎得主回答:「毫無用處」,研究資訊科學理論的 Valiant 居然承認,他也不用計算機。

森重文 (Shigefumi Mori)森重文,1951年生於日本名古屋。

1969年因東京大學鬧學潮停收新生,乃投考京都大學,1978年獲得京都大學博士學位,指導教授為永田雅宜 (M. Nagata),博士論文是與交換簇的 Tate 猜測有關的問題。

森重文曾任教名古屋大學、美國哥倫比亞大學、猶他大學,現在是京都大學數理解析研究所教授。

森重文近年得獎無數,今年年初獲得美國數學會代數的大獎 Cole 獎,其後與學習院大學的飯高茂 (S.Iitaka)、東京大學的川又雄二郎 (Y. Kawamata) 共同得到日本科學院獎。

這次得到費爾茲獎,許多人並不感意外。

森重文的工作集中在代數幾何,尤其是三維代數多樣體的極小模型。

在一維多樣體時,虧格便足以分類平滑的射影曲線,這是十九世紀數學家熟知的。

二維代數多樣體的分類工作就難得多了,這工作基本上是本世紀前二十年由義大利數學家 F. Enriques (1871~1946年)完成的,1960年前後 Zariski 與小平邦彥做了一些推廣。

可以說,從1920~1970年幾乎沒有人知道三維多樣體的分類該從何著手。

森重文的成就差不多是劃時代的工作,他證明三維極小模型的存在定理,並且建立高維多樣體極小模型的理論。

森重文,1951~鍾斯鍾斯,1952年生於紐西蘭,1979獲得瑞士日內瓦大學博士學位,指導教授為 A. Haefliger 。

他曾任教於美國賓州大學,現在是加州大學柏克萊校區的教授。

鍾斯的研究主題最先是 C * 代數。

他在不可解的 vonNeumann 代數的子代數引入指標的概念,他發現當指標小於4時,它只可能是 ()。

這些數引出研究李代數時無所不在的 Coxeter-Dynkin 圖表,從此展開了 von Neumann 代數研究的里程碑:他研究辮群與 Hecke 代數的關係,因而發現鍾斯多項式。

鍾斯多項式現在變成拓撲學家研究紐結理論的重要工具。

在另一方面,它與 Chern-Simons 形式(Chern 指陳省身先生)、保角場論、拓樸場論也具有相當密切的關係。

V.F.R. Jones, 1952~德林斐特德林斐特是蘇聯人,1954年生,目前任職於蘇聯科學院烏克蘭分院的低溫物理與工程研究所。

德林斐特的研究領域跨代數數論與數學物理兩個分支。

在本世紀初許多人早已發現代數數論與大域函數體有許多類似的性質,但是卻無人知道如何具體的呈現這些相似點,德林斐特在他的博士論文引入德林斐特模的概念,使得大域函數體也能夠像代數數體一樣運用分析的工具從事研究。

此外,德林斐特又證明有名的 Langland 猜測的幾個特例。

在數學物理方面,他的成就也極為傑出,尤其在量子群。

Drinfeld曾研究 N 瞬息子解的結構,將孤立子方程系統化,並解決古典的 Yang-Baxter 方程(Yang 指楊振寧先生)解的分類問題。

V.G. Drinfeld,1954~維騰維騰,1951年生於美國,1976年獲得美國普林斯頓大學物理博士學位,指導教授為 D. Gross,博士論文是與粒子物理現象學有關的。

維騰在1976~1980年到哈佛大學從事博士後研究,這時已展現他在量子場論超人的想像與理解力,因此,普林斯頓大學於1980年聘請他回去擔任物理系教授。

維騰的父親 L.Witten 也是個物理學家,在美國辛辛那提大學任教,研究重點是古典重力理論。

1980年代初期理論物理的一個主要研究方向是超對稱。

維騰首先用Atiyah-Singer 指標定理研究超對稱的自發失稱,其後他的研究重點集中在超弦理論。

他利用超對稱的概念探討各種數學問題,對於許多有名的數學定理,如 Atiyah-Singer 指標定理、Morse 不等式、丘成桐與 Shoen 的正質量定理、Donaldson 多項式、鍾斯多項式,維騰都有新的觀點或證明。

就像十九世紀德國數學家黎曼(B. Riemann, 1826~1866年)運用豐富的物理直覺,研究複變函數論,維騰的工作使數學和物理重新搭起一座橋樑,並且它描繪出一個許多人未曾夢想過的世界,誰敢說那不是下一代數學家探索的新方向之一呢?E. Witten, 1951~中國與日本的費爾茲獎得主得過費爾茲獎的東方人只有四位:小平邦彥(1954年)、廣中平祐(1970年)、邱成桐(1983年)、森重文(1990年)。

小平邦彥 (K. Kodaira)小平邦彥,1915年生於東京,他在東京帝大念數學(1938年)與理論物理(1941年),取得兩個學士學位,1949年東京大學博士,他的博士論文討論黎曼流形的調和形式。

他從1944年擔任東京大學數學系助教授,1949年之後陸續在美國普林斯頓高級研究所、普林斯頓大學、哈佛大學、約翰霍浦金斯大學、史丹福大學任教,直到1967年才回到東京大學任教。

小平邦彥在1957年獲頒日本科學院獎與日本文化界的最高榮譽「文化勳章」,1965年入選為日本科學院院士。

小平邦彥的主要工作集中在代數幾何與複流形,他在 Riemann-Roch 定理、複流形的變形理論、代數曲面與解析曲面的分類與結構,都有非常重要而且深遠的貢獻。

小平邦彥,1917~1997廣中平祐 (H. Hironaka)廣中平祐,1931年生於日本山口縣,畢業於日本京都大學(理學士,1954年;理學碩士,1957年)。

1957年代數幾何大師 O. Zariski(1899~1986年)赴日講學,廣中平祐經由京都大學秋月康夫教授 (Y. Akizuki) 的介紹,乃隨Zariski 到美國哈佛大學就讀,1960年獲博士學位。

1964年廣中平祐成功的解決古典域中奇異點集的化解問題。

廣中平祐自1968年任教於哈佛大學,1970年獲得日本科學院獎,1975年日本政府贈予「文化勳章」,1976年入選為日本科學院院士。

奇異點集化解問題是代數幾何與複幾何的大問題。

由於這問題難度太高,研究此問題的數學家並不多,但是其重要性卻是大家深信不疑的。

廣中平祐從畢業後即全力研究奇異點集問題,其放手一搏的膽識與毅力實在值得後輩景仰師法。

廣中平祐於1987年應國科會邀請,來我國做短期訪問演講。

廣中平祐,1931~丘成桐 (Shing-Tung Yau)丘成桐,1949年生於廣東汕頭市。

後隨家人移居香港,就讀於香港中文大學,其後到美國加州大學柏克萊校區受業於當代微分幾何大師陳省身先生,1971年獲得博士學位。

1981年獲得美國數學會幾何的大獎 Veblen 獎,1986年當選中央研究院院士。

丘成桐曾任教於紐約州立大學石溪分校、史丹福大學、普林斯頓高級研究所、加州大學聖地牙哥校區,現任教於哈佛大學。

丘成桐成功的把微分幾何與偏微分方程的技巧與理論結合在一起,他解決許多有名的猜想,在偏微分方程、微分幾何、複幾何、代數幾何、以及廣義相對論,都有永不磨滅的貢獻。

後記:本文承蒙台灣大學賴東昇先生、黃偉彥先生,清華大學顏晃徹先生、高涌泉先生,中正大學鄭國順先生提供許多重要資料與寶貴意見,謹此誌謝。

丘成桐,1949~。