鱼类急性毒性试验

- 格式:ppt

- 大小:3.24 MB

- 文档页数:7

斑马鱼LD50鱼类(斑马鱼)急性毒性(重铬酸钾)实验报告鱼类(斑马鱼)急性毒性(重铬酸钾)实验报告⼀、实验⽬的与实验要求1、通过本实验,熟悉和掌握急性毒性试验的设计、条件、操作步骤,以及试验结果的计算、分析和报告等全过程。

2、掌握常⽤的动物染毒途径和⽅法。

掌握急性毒性实验设计,操作⽅法,结果判定。

3、了解⼀次或24⼩时内多次给予受试化学物后,动物所产⽣的急性毒性反应及其严重程度,中毒死亡的特征以及可能的死亡原因,观察受试物毒性反应与剂量的关系,求出半数致死量。

能较熟练地计算出LC50及毒性判定。

4、对⽐观察毒物对斑马鱼的作⽤。

5、体验开放式实验教学,培养⽣物实验意识,提⾼学习的主动性、获取实验知识的能⼒和撰写实验报告⽔平。

⼆、实验⽅案1、实验仪器天平、⼿套、50mL烧杯、量筒、培养⽫、鱼缸、曝⽓装置2、实验药品斑马鱼100条、重铬酸钾、鱼⾷3、实验原理(1)⽅法的设置鱼类毒性实验⽅法可以分为静态法和动态法两⼤类。

本实验采⽤静态法,以96⼩时为⼀试验周期,在24、48、72、96⼩时记录斑马鱼的死亡率,确定斑马鱼死亡50%时的受试物浓度。

半数致死浓度⽤24h LC50、48h LC50、72h LC50和96h LC50表⽰,并记录⽆死亡的最⼤浓度和导致鱼类全部死亡的最⼩实验浓度。

(2)受试药物受试毒物要为常见毒物,并在⽔体中会存在,对鱼类养殖的影响较为严重。

另外受试毒物在⽔中应要稳定,不易分解,易溶解等。

(3)受试鱼类实验鱼类⼀般选择对污染物敏感,在⽣态类群中具有代表性,经济价值⽐较⾼,来源丰富、取材⽅便、遗传稳定,⽣物学背景资料丰富,⼤⼩适中,在室内条件下易于饲养和繁殖的种类。

斑马鱼是国际上通⽤的鱼类急性毒性实验鱼种。

建议的实验温度21-25℃,建议实验鱼的全长2.0?1cm。

(4)研究意义鱼类是⽔⽣⾷物链的顶级⽣物,也是⽔体中最为重要的经济动物。

在污染⽔体中,当污染物达到⼀定浓度时,就会引起鱼类各种中毒反应,例如⾏为失常,组织器官病变,⽣理功能紊乱乃⾄死亡。

鱼的急性毒性试验一、实验目的和要求:通过本试验,熟悉和掌握鱼类急性毒性试验的设计、条件、操作步骤,以及试验结果的计算、分析和报告等全过程。

二、实验原理:鱼类对水环境的变化反应十分灵敏,当水体中的污染物达到一定程度时,就会引起一系列中毒反应,例如行为异常、生理功能紊乱、组织细胞病变直至死亡。

在规定的条件下,使鱼接触含不同浓度受试物的水溶液,实验至少进行24h,最好以96h为一个实验周期,在24h、48h、72h、96h时记录实验鱼的死亡率,确定鱼类死亡50%时的受试物浓度。

鱼类毒性试验在研究水污染及水环境质量中占重要地位。

通过鱼类急性毒性试验可以评价受试物仅用于测定化学物质毒性强度、测定水体污染程度、检查废水处理的有效成都,也为制定水质标准、评价环境质量和管理废水排放提供环境依据。

三、实验材料:1.实验鱼的选择和驯养12×6 小锦鲤鱼体长7-12cm 体宽3-5cm 体重 7-12g不同浓度的苯酚(mg/L)0、24、48、96、192、3842、实验仪器设备(1)实验容器实验容器一般用玻璃或其他化学惰性材质制成的水槽。

容器体积可以根据试验鱼的体重确定,通常以每升水中鱼的负荷不得超过2g(最好为1g)。

一些小型鱼类幼鱼可选择500ml 或1000ml烧杯为实验容器。

容器的深度必须超过16cm,水体表面积越大越好。

同一实验应采用相同规格和质量的容器。

为防止鱼类跳出容器,可在容器上加上网罩。

实验容器使用后,必须彻底洗净,以除去所有毒性残留物。

(2)其他吸光光度计3、实验用水:曝气水四、操作步骤:1、设置5个浓度组,1个空白对照组,选择不同浓度的苯酚(mg/L)0、24、48、96、192、384。

每个浓度放入12条小锦鲤鱼。

采用直接投毒方式,将配制的苯酚溶液直接倒入水槽中,搅拌均匀。

分别分为1、2、3、4、5、6组。

染毒后观察其活动状况,并每隔两个小时观察其生长活动、记录鱼死亡数量。

在72h 后检查受试鱼的状况。

化学品稀有鮈鲫胚胎急性毒性试验1范围本文件规定了化学品对稀有鮈鲫(Gobiocypris rarus)胚胎急性毒性试验的受试物所需信息、试验原理、仪器设备、试验系统、试验程序、质量控制、数据与报告。

本文件适用于测试化学品对稀有鮈鲫(Gobiocypris rarus)胚胎的急性毒性效应。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27861化学品鱼类急性毒性试验3术语和定义GB/T27861界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3.1静态试验static test以整个试验过程中试验介质不更换、不流动的方式进行的试验。

[来源:GB/T27861-2011,2.1]3.2半静态试验semi-static test以定期(如24h)更换试验介质的方式进行的试验。

[来源:GB/T27861-2011,2.2]3.3流水式试验flow-through test以整个试验过程中试验介质自动、持续地被更换的方式进行的试验。

[来源:GB/T27861-2011,2.3]3.4半数致死浓度median lethal concentration(LC)50引起50%的受试鱼卵死亡的受试物浓度,以LC50表示。

[来源:GB/T27861-2011,2.4]3.5板内质控internal plate control试验过程中用于验证24孔板的潜在的污染风险,包括任何可能影响试验结果的板效应(如温度梯度)而加入试验用水的一定数量的孔。

4受试物所需信息受试物所需信息包括:a)中英文名称;b)CAS号;c)结构式;d)纯度;e)水溶解度;f)蒸气压;g)分子量;h)在水中和光照条件下的稳定性;i)p K a值;j)水溶液中的定量分析方法;k)正辛醇-水的分配系数(K ow)。

环境毒理学实验报告指导老师:XXXX姓名:XXXX班级:XXXX学号:XXXX实验一金鱼毒性试验一、实验目的:通过本实验,熟悉和掌握鱼类急性毒性试验的设计、条件、操作步骤,以及试验结果的计算、分析和报告等全过程。

二、实验原理:鱼类对水环境的变化反应十分灵敏,当水体中的污染物达到一定程度时,就会引起一系列中毒反应,例如行为异常、生理功能紊乱、组织细胞病变、直至死亡。

在规定的条件下,使鱼接触含不同浓度受试物的水溶液,实验至少进行24h,最好以96 h为一个实验周期,在24h、48h、72h、96h时记录实验鱼的死亡率,确定鱼类死亡50%时的受试物浓度。

鱼类毒性试验在研究水污染及水环境质量中占重要地位。

通过鱼类急性毒性试验可以评价受试物对水生生物可能产生的影响,以短期暴露效应表明受试物的毒害性。

鱼类急性毒性试验不仅用于测定化学物质毒性强度、测定水体污染程度、检查废水处理的有效程度,也为制定水质标准、评价环境质量和管理废水排放提供环境依据。

三、实验材料:1、实验鱼:小型金鱼幼苗100尾2、实验试剂:CdCl溶液四、实验步骤:1.饲养管理本实验采用2000mL大烧杯对受试鱼进行饲养。

水源为进过曝气后的自来水,PH值6.2-6.7,溶解氧6-10mg/L。

水温12摄氏度。

空气压缩机24小时增氧,实验期间受试鱼不喂食。

2.急性实验按照急性毒性实验方法,在包括使鱼全部死亡的最低浓度和96 h 鱼类全部存活的最好浓度之间设置4个浓度组,分别是1mg/L、4mg/L、12mg/L、16mg/L。

每个试验浓度组设2个平行,每一系列设一个空白对照。

试验溶液调节至相应温度后,从驯养鱼群中随即取出鱼并随机迅速放入各试验容器中,每个容器投放受试鱼10尾。

同一试验,所有试验用鱼应30min内分组完毕。

在24h、48h、72h、96h后检查受试鱼的状况。

观察并记录死鱼数目后,将死鱼从容器中取出。

应在试验开始后3h观察各处理组鱼的状况,并记录试验鱼的异常行为(如鱼体侧翻、失去平衡,游泳能力和呼吸能力减弱,色素沉积等)。

鱼类急性毒性实验一、实验目的(1)掌握鱼类急性毒性实验的原理和操作(2)掌握半致死浓度的计算方法(直线内插法)二、实验原理鱼类对水环境的变化十分灵敏,运用毒理实验方法,观察鱼类在含有化学污染物的水环境中的反应,可以比较不同化学物质的毒性高低。

鱼类毒性实验方法可分为静态方法和动态方法两大类。

静态实验方法操作简单,不需要特殊设备,适宜于受试化学物在水中相对稳定,在实验过程中耗氧量较低的短期实验。

动态实验方法要求具备一定的设备,对于在水中不稳定、耗氧量较高的化学物需要进行较长时间的实验观察时,可采用动态实验方法。

本实验介绍静态实验方法。

三、实验器材玻璃缸或搪瓷桶、有机磷农药、重金属盐、金鱼四、实验步骤(1)预备实验:预备实验的方法,可参考有关资料初步估计3~4个浓度,每个浓度用3~4尾鱼,观察24~48h。

进行预备实验的目的是确定实验浓度的范围(找出引起实验鱼全部死亡和不引起实验鱼死亡的浓度);观察鱼中毒的表现和出现中毒的时间,为正式实验选择观察指标提供依据。

同时还要做一些化学测定,以了解实验液的稳定性、pH值、溶解氧的变化情况,以便在正式实验时采取措施。

(2)正式实验:1、根据在预备实验中得到的浓度范围,其间距按等比级数插入3~5个中间浓度2、选用表8-1中浓度值的对数系列,表中的数值可用百分体积或mg/L表示,必要时也可用10的指数来乘或除。

实验中至少选择5个不同浓度,一般以7个浓度较常用,但所选择的浓度应包括有使实验鱼在24h内死亡的浓度,以及96h内不发生中毒的浓度。

表中第1纵行包括的浓度最常用。

实验中无论采用何种分组方法,都必须同时设对照组。

配制实验液时应先配制少量高浓度的储备液,实验时临时稀释所需浓度的实验液。

先把药液与水均匀混合后,再放入实验鱼,禁止先放入实验鱼后网实验缸中加受试药液,以免实验鱼接触到不均匀的高浓度的药液而提前死亡。

3、结果的观察:实验开始后8h进行连续观察并做好记录,8h后可做24h、48h和96h的详细观察记录。

鱼类急性毒性实验复习试题一、填空题1.对于环境样品,采集样品时应将采样瓶不留, 样品米集后应O 如样品米集后6h之内不能进行试验,则必须将水样在°C下保存。

答:充满水样;顶上空间;立即进行试验;0〜4。

2.供试鱼用于实验之前,必须在实验室至少暂养。

临试验前,应在符合驯养条件的环境中至少驯养7天。

7天内死亡率小于,可用于试验,死亡率在之间,继续驯养7天死亡率超过,该组鱼全部不能使用。

答:12 天;5%; 5%〜10%; 10%o3.稀释用水经到为止,储存备用。

使用时不必再o答:曝气;饱合;曝气。

4.在试验之前,应根据受试物的确定采用的试验方法,即、半静态和试验,从而选定需用的和装置。

答:化学稳定性;静态;流水式;容器。

5.试验溶液调节至相应温度后,从驯养鱼群中随机取出鱼并随机各试验容器中。

转移期间处理不当的鱼均应-同一试验,所有试验用鱼应在内分组完毕。

答:迅速放入;弃除;30min o6.试验开始和结束时要测定、和温度。

试验期间,每天至少测定。

至少在试验开始和结束时,测定试验容器中试验液的浓度。

答:pH值;溶解氧;一次;受试物。

二、选择题1.在进行鱼类毒性测定时,可以进行浓度为极限试验。

A、80mg/L;B、100mg/L;C、120mg/L;D、150mg/L答:B2.试验期间,试验溶液的溶解氧含量应60%的空气饱和值。

A、大于;B、小于;C、等于;D、或大于或小于答:A三、判断题1.试验期间,尽可能维持恒定条件。

()2.在进行试验期间可以每天投食。

()3.在准备期间,不需调节试验溶液的pH值。

()答:1. V 2.X 3. V四、问答题1.鱼类急性毒性试验有什么意义?答:鱼类是水生食物链的重要环节,也是水体中重要的经济动物。

鱼类毒性试验在研究水污染及水环境质量中占有重要地位。

通过鱼类急性毒性试验可以评价受试物对水生生物可能产生的影响,以短期暴露效应表明受试物的毒害性。

因此在人为控制的条件下,所进行的各种鱼类毒性试验,不仅可用于化学品毒性测定,水体污染程度检测、废水及其处理效果检查,而且也可为制定水质标准、评价水环境质量和管理废水排放提供科学依据。

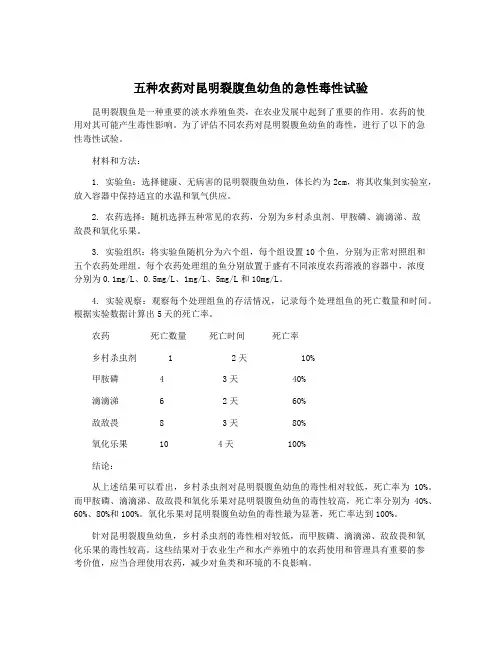

五种农药对昆明裂腹鱼幼鱼的急性毒性试验昆明裂腹鱼是一种重要的淡水养殖鱼类,在农业发展中起到了重要的作用。

农药的使用对其可能产生毒性影响。

为了评估不同农药对昆明裂腹鱼幼鱼的毒性,进行了以下的急性毒性试验。

材料和方法:1. 实验鱼:选择健康、无病害的昆明裂腹鱼幼鱼,体长约为2cm,将其收集到实验室,放入容器中保持适宜的水温和氧气供应。

2. 农药选择:随机选择五种常见的农药,分别为乡村杀虫剂、甲胺磷、滴滴涕、敌敌畏和氧化乐果。

3. 实验组织:将实验鱼随机分为六个组,每个组设置10个鱼,分别为正常对照组和五个农药处理组。

每个农药处理组的鱼分别放置于盛有不同浓度农药溶液的容器中,浓度分别为0.1mg/L、0.5mg/L、1mg/L、5mg/L和10mg/L。

4. 实验观察:观察每个处理组鱼的存活情况,记录每个处理组鱼的死亡数量和时间。

根据实验数据计算出5天的死亡率。

农药死亡数量死亡时间死亡率乡村杀虫剂 1 2天 10%甲胺磷 4 3天 40%滴滴涕 6 2天 60%敌敌畏 8 3天 80%氧化乐果 10 4天 100%结论:从上述结果可以看出,乡村杀虫剂对昆明裂腹鱼幼鱼的毒性相对较低,死亡率为10%。

而甲胺磷、滴滴涕、敌敌畏和氧化乐果对昆明裂腹鱼幼鱼的毒性较高,死亡率分别为40%、60%、80%和100%。

氧化乐果对昆明裂腹鱼幼鱼的毒性最为显著,死亡率达到100%。

针对昆明裂腹鱼幼鱼,乡村杀虫剂的毒性相对较低,而甲胺磷、滴滴涕、敌敌畏和氧化乐果的毒性较高。

这些结果对于农业生产和水产养殖中的农药使用和管理具有重要的参考价值,应当合理使用农药,减少对鱼类和环境的不良影响。

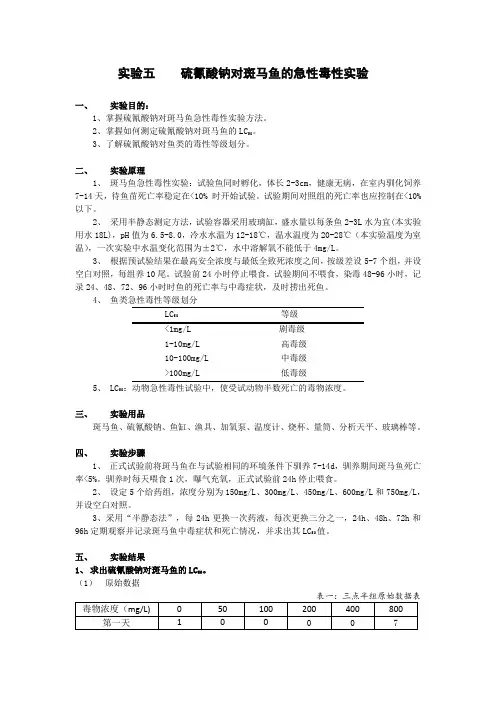

实验五硫氰酸钠对斑马鱼的急性毒性实验一、实验目的:1、掌握硫氰酸钠对斑马鱼急性毒性实验方法。

2、掌握如何测定硫氰酸钠对斑马鱼的LC50。

3、了解硫氰酸钠对鱼类的毒性等级划分。

二、实验原理1、斑马鱼急性毒性实验:试验鱼同时孵化,体长2-3cm,健康无病,在室内驯化饲养7-14天,待鱼苗死亡率稳定在<10% 时开始试验。

试验期间对照组的死亡率也应控制在<10%以下。

2、采用半静态测定方法,试验容器采用玻璃缸,盛水量以每条鱼2-3L水为宜(本实验用水18L),pH值为6.5-8.0,冷水水温为12-18℃,温水温度为20-28℃(本实验温度为室温),一次实验中水温变化范围为±2℃,水中溶解氧不能低于4mg/L。

3、根据预试验结果在最高安全浓度与最低全致死浓度之间,按级差设5-7个组,并设空白对照,每组养10尾。

试验前24小时停止喂食,试验期间不喂食,染毒48-96小时,记录24、48、72、96小时时鱼的死亡率与中毒症状,及时捞出死鱼。

4、鱼类急性毒性等级划分LC50等级<1mg/L 剧毒级1-10mg/L 高毒级10-100mg/L 中毒级>100mg/L 低毒级5、LC50:动物急性毒性试验中,使受试动物半数死亡的毒物浓度。

三、实验用品斑马鱼、硫氰酸钠、鱼缸、渔具、加氧泵、温度计、烧杯、量筒、分析天平、玻璃棒等。

四、实验步骤1、正式试验前将斑马鱼在与试验相同的环境条件下驯养7-14d,驯养期间斑马鱼死亡率<5%。

驯养时每天喂食1次,曝气充氧,正式试验前24h停止喂食。

2、设定5个给药组,浓度分别为150mg/L、300mg/L、450mg/L、600mg/L和750mg/L,并设空白对照。

3、采用“半静态法”,每24h更换一次药液,每次更换三分之一,24h、48h、72h和96h定期观察并记录斑马鱼中毒症状和死亡情况,并求出其LC50值。

五、实验结果1、求出硫氰酸钠对斑马鱼的LC50。

危险化学品鱼类急性毒性分级试验方法

一、试验方法

1.试验操作和准备

(1)实施鱼类急性毒性试验的测试物质为有害物质的样品或模拟物经过配制而成的试验悬浮液或其他溶液,应符合相关标准的要求。

(2)取试验鱼。

实施鱼类急性毒性分级试验时应使用健康的蓝腮青鱼,试验鱼的年龄应为3立方雷兹,体重应为2~3克,以头部节段截取,材料均匀性,当批次取用时应从不同缸中各取一样本数,每缸最多可取用50条试验鱼。

(3)测试液的配制:根据给定的浓度,称取适量的有毒物质,加入溶剂调成相应的浓度(如:30mg/L,1000mg/L,4500mg/L),悬浮液,再进行超声破碎处理,使悬浮液均匀稳定。

2.试验过程

(1)建立浓度梯度:根据试验设计,建立不同浓度的悬浮液(一般建立一个浓度梯度,以范围较大的高浓度为起点,以范围较小低浓度为终点)。

(2)将试验鱼放入测定浓度的悬浮液中,每一组10条,放入的体积为2.5升,其中放入的测定浓度的毒性物质为1.0克,分别测定各组死亡率、死亡时间、活捉率等指标。

(3)记录每组鱼反应后的死活情况,计算死亡率。

(4)毒性分级:根据试验结果,利用百分比死亡率法计算得到的各浓度的死亡率,计算试验物质的百分比死亡率,以此确定其分级。

三、结论

根据鱼类急性毒性分级试验结果,可得出有害物质的毒性类别。

例如:当百分比死亡率小于等于50%时,毒性类别为“低”;当百分比死亡率大于50%且小于等于90%时,毒性类别为“中”;当百分比死亡率大于90%时,毒性类别为“高”。

;。

毒理学实验一鱼的急性毒性实验背景知识急性毒性实验的主要目的是确定化学物质的毒性程度、剂量―反应关系,根据待测化学物质与其它已知毒性化学物质的相对毒性,推定具体的理化性质,测定其急性毒作用,以及提供毒作用模型方面的资料。

此外,这种研究也能指出化学物质可能的靶器官及其特异性毒作用,并对亚慢性毒性试验研究中所用剂量提供指南。

外源化合物的毒作用往往通过某一染毒持续时间的半致死量/浓度 (LD50/LC50), 或化学物质在空气中某一染毒浓度的半致死时间(LT50),或用半数效应量 (ED50或 (EC50) 来估计表示(注:化学物质在水中浓度对水生生物如无脊椎动物、鱼虾的死亡不易鉴别时使用)。

水生生物的急性毒性试验广泛应用于水域环境污染监测工作中, 对控制工业废水的排放,保护水域环境,制定水质标准,发展水产品的生产,具有重大意义。

受试生物的急性实验有下列四种方式进行暴露试验即静态、循环、更新、动态, 但最常用的方法是静态与动态方法。

可提供下列的观测指标:①估计产生毒性作用的上限浓度,②估计不同种的水生生物对受试物的相对敏感性,③估计大量受试物的相对毒性,④估计水质对受试物毒性的影响(pH、溶解氧、盐度、硬度、悬浮物)。

⑤得出浓度―反应关系曲线及暴露时间的意义,动态实验可提高保持令人满意的实验条件的能力, 而且没有时间的限制。

因此它能给出暴露时间―反应关系比较完美的估计。

水生生物的急性毒性的实验应当设计成为能得到计数标准的反应(有或无,生与死),受试污染物浓度与暴露生物中受影响生物的百分比之间的关系,可画出浓度―死亡率曲线。

急性实验结果可表示每一实验浓度中死亡或不动生物的百分比; 从观察内插法或计算中得出 LC50,或 EC50及相应的 95% 的置信区间。

实验目的本实验通过观察在不同受试物浓度处理下,鱼的急性中毒表现和经过,了解和基本掌握测定毒物的半数致死剂量/浓度(LD50/LC50)的方法,了解受试物剂量和生物反应的关系及计算表示方法。