九年级语文下册 29 答司马谏议书 语文版

- 格式:ppt

- 大小:633.00 KB

- 文档页数:6

29.答司马谏议书王安石以书信作答司马光,驳斥保守势力对新法的种种指责,表示了坚持改革,决不为流言俗议所动的决心。

一、基础知识积累1、给下列红字注音聒(guō)恕(shù)壬(rén)恤(xù)胥(xū)晤(wù)庚(gēng)2、形近字┏悔(huǐ)后悔┏婿(xù)女婿┏悟(wù)醒悟┗诲(huì)教诲┗胥(xū)胥吏┗晤(wù)会晤3、多音字┏(xié)改邪归正┏(dù)硬度邪┫度┫┗(yé)莫邪┗(duó)度德量力4、词语解释【蒙教】承蒙赐教。

【窃】谦词,私下,代“我”。

【操】持。

【术】治国之道,政治主张。

【强聒】强作解说。

聒,喧扰,嘈杂,这里指多话。

【上报】回信。

【重念】又想到。

【视遇】对待。

【厚】优厚。

【反复】书信来往。

【卤莽】粗疏草率,冒失无礼。

【见恕】原谅我。

【名实】名义和实际。

【侵官】增设新官,侵犯原有官吏的职权。

【生事】生事扰民。

【征利】搜刮钱财,与民争利。

【拒谏】不接受别人的意见。

【辟】排除,驳斥。

【壬人】奸人,佞人。

指巧言谄媚、不行正道的人。

【习于苟且】习惯于得过且过。

【恤】考虑。

【胥怨】相怨,多指百姓对上的怨恨。

胥,互相。

【非特】不只是。

特,只是。

【度义而后动】度,考虑。

【不为怨者故改其度】度,计划、主张。

【膏泽】给以好处。

【不事事】不做任何事情。

【区区】情意诚挚。

5、文学常识真空(1)本文作者是 _______朝_______(人名),字_______,号________,封_________,是“________”之一;题目中的“司马谏议”指的是_________。

(2)本文选自_________,作者主张的是历史上有名的变法,史称“ ________ ”。

(3)文章的四个部分:先是交代 _________,然后_________,分析_________,最后以_________结束。

语文版九年级下课文自学辅导---29 答司马谏议书鸟瞰课文本文是书信体驳论文。

全文主要驳斥以司马谏议为代表的保守派对新法的指责,所以属驳论文。

王安石的说理文见识高超、论辩犀利。

全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出儒者所争,尤在于名实。

名实已明,而天下之理得矣。

从而说明变法是正确的。

司马光的攻击名实不符,全是谬论。

文章逐条驳斥马司光的谬论,揭露出他们保守、腐朽的本质,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心。

句段精析一、疑难妙句1.某则以谓:受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。

剖析:我却认为接受皇上的命令,议订法令制度,又在朝廷上修正、决定,交给主管官署去执行,不算是“侵官”。

关于侵官,依据名实相符的原则,王安石阐明制定和贯彻变法的规章制度,有皇帝的命令,有朝廷官员大臣讨论确定,有具体官吏执行,步步有据可查,不是侵官。

2.举先王之政,以兴利除弊,不为生事。

剖析:发扬(恢复)前代贤君的治国原则,以便兴利除弊,这不算是“生事”。

关于生事,新法实行后,影响一些大地主和大官的利益,引起他们的不满,司马光把这说成扰民生事,王安石阐明变法是举先王之政,兴利除弊,可造福于人民大众,加强国家的统治,不是生事。

3.为天下理财,不为征利。

剖析:替国家整理财政,这不算“征利”。

关于征利,司马光等保守派攻击王安石变法是与民征利,王安石驳斥“为天下理财,不为征利”,目的在于理通财政,有利整个国家,表现出政治家的宏伟的韬略。

4.辟邪说,难壬人,不为拒谏。

剖析:排除不正确的言论,批驳巧言谄媚的坏人,这不算“拒谏”。

关于拒谏,司马光等人认为王安石不理会保守派意见就是拒谏,王安石义正辞严,指出自己抨击不正之理,驳斥不怀好意的人,证实自己光明磊落,坚持自己变法应有的态度。

二、重点语段1.“盖儒者所争,尤在于名实;名实已明,而天下之理得矣”至“至于怨诽之多,则固前知其如此也”。

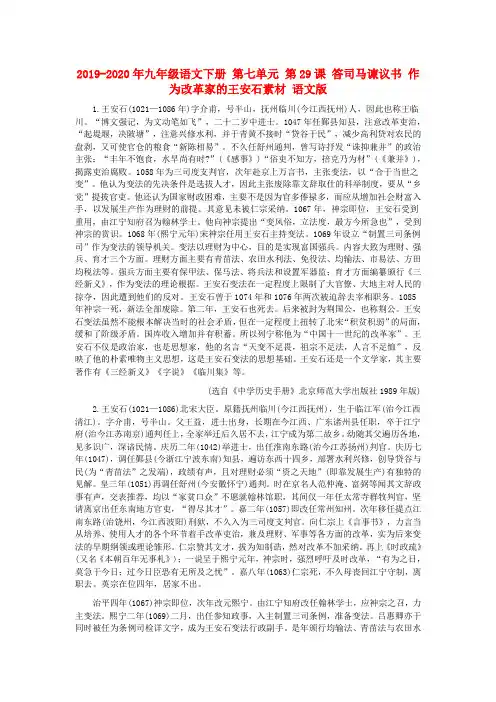

2019-2020年九年级语文下册第七单元第29课答司马谏议书作为改革家的王安石素材语文版1.王安石(1021—1086年)字介甫,号半山,抚州临川(今江西抚州)人,因此也称王临川。

“博文强记,为文动笔如飞”,二十二岁中进士。

1047年任鄞县知县,注意改革吏治,“起堤堰,决陂塘”,注意兴修水利,并于青黄不接时“贷谷于民”,减少高利贷对农民的盘剥,又可使官仓的粮食“新陈相易”。

不久任舒州通判,曾写诗抒发“诛抑兼并”的政治主张:“丰年不饱食,水旱尚有时?”(《感事》)“俗吏不知方,掊克乃为材”(《兼并》),揭露吏治腐败。

1058年为三司度支判官,次年赴京上万言书,主张变法,以“合于当世之变”。

他认为变法的先决条件是选拔人才,因此主张废除靠文辞取仕的科举制度,要从“乡党”提拔官吏。

他还认为国家财政困难,主要不是因为官多俸禄多,而应从增加社会财富入手,以发展生产作为理财的前提。

其意见未被仁宗采纳。

1067年,神宗即位,王安石受到重用,由江宁知府召为翰林学士。

他向神宗提出“变风俗,立法度,最方今所急也”,受到神宗的赏识。

1068年(熙宁元年)宋神宗任用王安石主持变法。

1069年设立“制置三司条例司”作为变法的领导机关。

变法以理财为中心,目的是实现富国强兵。

内容大致为理财、强兵、育才三个方面。

理财方面主要有青苗法、农田水利法、免役法、均输法、市易法、方田均税法等。

强兵方面主要有保甲法、保马法、将兵法和设置军器监;育才方面编纂颁行《三经新义》,作为变法的理论根据。

王安石变法在一定程度上限制了大官僚、大地主对人民的掠夺,因此遭到他们的反对。

王安石曾于1074年和1076年两次被迫辞去宰相职务。

1085年神宗一死,新法全部废除。

第二年,王安石也死去。

后来被封为荆国公,也称荆公。

王安石变法虽然不能根本解决当时的社会矛盾,但在一定程度上扭转了北宋“积贫积弱”的局面,缓和了阶级矛盾。

国库收入增加并有积蓄。

所以列宁称他为“中国十一世纪的改革家”。

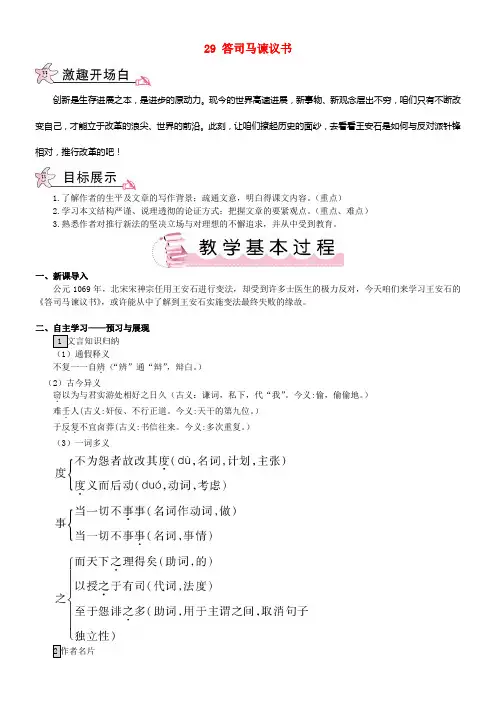

29 答司马谏议书创新是生存进展之本,是进步的原动力。

现今的世界高速进展,新事物、新观念层出不穷,咱们只有不断改变自己,才能立于改革的浪尖、世界的前沿。

此刻,让咱们撩起历史的面纱,去看看王安石是如何与反对派针锋相对,推行改革的吧!1.了解作者的生平及文章的写作背景;疏通文意,明白得课文内容。

(重点)2.学习本文结构严谨、说理透彻的论证方式;把握文章的要紧观点。

(重点、难点)3.熟悉作者对推行新法的坚决立场与对理想的不懈追求,并从中受到教育。

一、新课导入公元1069年,北宋宋神宗任用王安石进行变法,却受到许多士医生的极力反对,今天咱们来学习王安石的《答司马谏议书》,或许能从中了解到王安石实施变法最终失败的缘故。

二、自主学习——预习与展现1 文言知识归纳(1)通假释义不复一一自辨.(“辨”通“辩”,辩白。

)(2)古今异义窃.以为与君实游处相好之日久(古义:谦词,私下,代“我”。

今义:偷,偷偷地。

)难壬.人(古义:奸佞、不行正道。

今义:天干的第九位。

)于反复..不宜卤莽(古义:书信往来。

今义:多次重复。

)(3)一词多义2作者名片王安石(1021—1086 ),字介甫,号半山,封荆国公,宋抚州临川人,是北宋一名杰出的政治家、思想家、文学家。

他被称为“唐宋八大伙儿”之一。

文学上,多有揭露时弊、反映社会现实矛盾之作,表现了他的政治主张和理想。

其散文雄健峭拔,诗歌遒劲清新,词虽不多但风格高峻。

现存高作有《临川集》《临川集拾遗》《宋说》等。

宋神宗熙宁二年(1069),身为参知政事(副宰相)的王安石开始推行新法,采取一系列改革方法。

第二年,任翰林学士、右谏议医生的司马光给王安石写了一封 3300多字的长信,列举实施新法的短处,要王安石废弃新法,恢复旧制。

本文是作者的复信。

信中批驳了司马光的意见,表达了作者坚持改革的决心。

题目中的“答……书”确实是“给……回信”的意思。

“司马谏议”是指司马光,他那时任右谏议医生,因此称为“司马谏议”。