1960年代流行语大观

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

六零年代幽默语句六零年代是中国社会发展的重要时期,也是幽默风格独特的一个时代。

当时的幽默语句大多以嘲讽社会现象和调侃人生百态为主题,既表达了人们对现实的忧虑,又展现了他们对生活的积极态度。

本文将介绍六零年代的幽默语句,带领读者回顾那段令人难忘的年代。

1. "别让我看见你们,再不许我错过你们。

"这句话揭示了六零年代的人们对团聚和共同进步的渴望。

那个时代,很多人由于各种原因被分隔在不同的地方,他们希望有机会再见到彼此,共同分享生活中的点滴。

2. "小时候总是盼着长大,长大了却总是怀念小时候。

"这句话反映了成长过程中的讽刺和无奈。

当人们无忧无虑地度过童年时光时,总是希望快点长大;而当他们真正长大后,却又不禁怀念起那段纯真的时光,感叹时光的飞逝。

3. "人生最大的遗憾,不是未遂而是未曾尝试。

"这句话流露出六零年代人们积极向上的精神状态。

由于外界环境限制,许多人的梦想没有得以实现,但他们并不沮丧,而是选择从未曾尝试过的事物中找到乐趣和寄托自己的情感。

4. "人生如戏,全靠演技。

"这句话幽默地点出了生活的虚幻性和人们在生活中扮演的角色。

六零年代的人们经历了许多社会变迁和政治运动,他们在这种环境中学会了隐忍,也理解了适应生活的重要性。

5. "要是人人都瘦了,胖子就成了人上人了。

"这句话调侃了人们对体形的过度关注和攀比。

在生活条件相对较为匮乏的年代,瘦弱的体型通常被认为是贫穷的象征,而胖子则代表着相对富足的生活。

这种对体型的观念在当时引起了人们的共鸣和嘲笑。

6. "没有什么是一顿好饭解决不了的,如果有,那就再来一顿。

"这句话表达了六零年代人们对美食的无限向往和享受。

由于物质匮乏,当时人们对美食的追求和珍惜常常超过了其他方面。

他们喜欢通过一顿好饭来犒劳自己,忘却一些生活中的不如意。

7. "别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。

盘点建国60年流行词汇In the following paragraphs, we will highlight several key words from the last six decades. These words and phrases document China's shift from emphasizing politics to preserving culture and growing the economy. They remind us about how far we have come as a country. And they can help us better tell China's story to foreigners interested in knowing more about our country.在下面的文章中,我们将重点介绍过去60年来的几个重要表达。

这些词汇记录了中国从强调政治挂帅到保护文化、发展经济的巨大转变。

它们让我们回想起中国经历了怎样翻天覆地的变化。

它们让我们可以更好地将中国的故事讲给那些对中国感兴趣的外国友人们听。

1950s 20世纪50年代1. study hard and move forward every day 好好学习,天天向上Mao Zedong wrote to honor an8-year-old boy, Chen Yongkang, who helped police catch a spy in Suzhou, in 1951. Mao asked all kids to study hard to do a better job for the country. Banners with this slogan could be seen in almost every classroom.2. food coupon 粮票This allowed people to get certain food supplies under the planned economy. Low agricultural production meant insufficient food supplies and aquota system and the coupons were a means of distribution. The quota system lasted to the early 90s. The tickets are now the stuff of collectors.1960s 20世纪60年代3. quotations from Chairman Mao毛主席语录Practically everyone has heard of the Little Red Book. This collection of quotations from Mao Zedong's speeches and writings was published from 1964 until about 1976. People had to remember lines and use them to guide their thoughts. The title Little Red Book was coined by Westerners because of the red cover andpocket-book size.4. Red Guard 红卫兵Basically middle-school and college students during the "Cultural Revolution" that Chairman Mao allowed to act as revolutionaries. In primary schools, Little Red Guards replaced the Young Pioneers. The "Gang of Four" used Red Guards to challenge authority. They were a key cause of social disorder, but their reign ended in 1978.1970s 20世纪70年代5. educated youth 知青From the mid-1960s to thelate-1970s, about 17 million urban middle school grads answered Mao's call and flocked to the countryside. They were encouraged to pay respect to and learn from the peasants. By 1979, most educated youth were heading back to the cities but they had a hard time adapting to the changed world. 6. pull string 走后门Literally, "entering through the back door". It originated under the planned economy when people used connections to get goods from the back door of a state-owned shop. This string-pulling reached a sort of climax in the late 1970s when the "educated youth" tried everything possible to get back to the cities.1980s 20世纪80年代7. iron rice bowl 铁饭碗A secure, lifetime job assigned by the government. Where was no fear of losing the job. By the 1980s, with the new market economy, there was a competitive model of employment. And the cherished iron rice bowl was gone after more than 30 years.8. all-round good student 三好学生Literally, "thrice-good", given to students who were virtuous, talented, and good at PE; first used in the 1950s by Mao to encourage young people to keep fit, study well, and work hard.9. profiteering 倒爷For the market economy, adual-pricing system was tried in 1979. The price of certain goods was fixed and they were distributed instead of sold. If a factory exceeded its quota, it could sell the surplus at a higher price. People close to government or factory officials got the low-priced goods and sold them at a higher price. This profiteering was outlawed in 1987. 10. youth waiting for job 待业青年The unemployed young people of the 1980s, after the government stopped assigning jobs to middle school grads, at State-owned enterprises or government offices. Some unemployedyouth could "inherit" a post from a retired parent. Others tried small businesses.1990s 20世纪90年代11. speculate in stock 炒股Investing in the stock market was the order of the day in the late 1990s after the Shanghai and Shenzhen exchanges opened. Chinese used a word from cooking, "chao" (stir-fry), to describe the unstable nature of the trading, which involved keeping the shares moving (buying and selling) to keep it hot.12. keeping a mistre 包二奶Originally, Cantonese for a married man with a long-term extramarital affair, where he kept a woman by giving her money, a car, or a flat. This became more common in the late 1990s when people got rich enough to afford such costs.2000s 2000年13. well-off 小康This refers to a standard of living that's considered relatively comfortable. It's originally from Confucius and was used by Deng for the reforms by the end of the 1980s. A well-off society would not only solve the clothing and food problems, but would also push thestandard of living to a higher level, culturally and intellectually.14. sunk 囧This uncommon character means "brightness" in its classical sense. Around 2008, netizens brought it back to life as a perfect emoticon for online chatting. It has a look of disappointment, so it's gained a new meaning: embarrassment or awkwardness. It is also used in spoken language as an adjective. Sometimes it's used in conjunction with "orz", as "囧rz", to represent a person on hands and knees, a symbol of despair or failure.。

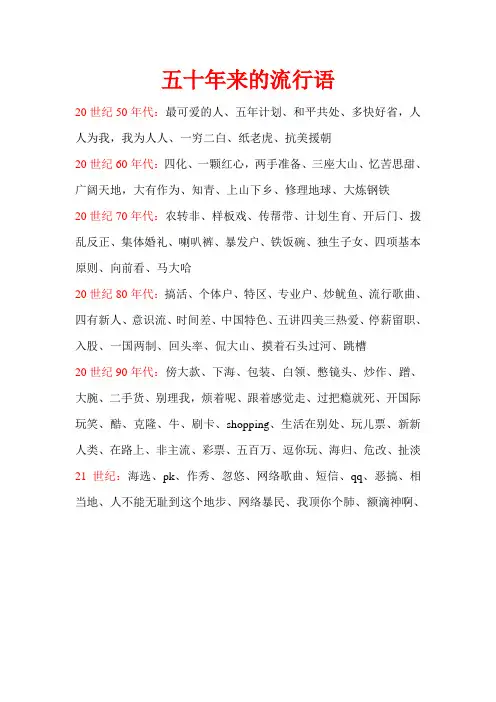

五十年来的流行语

20世纪50年代:最可爱的人、五年计划、和平共处、多快好省,人人为我,我为人人、一穷二白、纸老虎、抗美援朝

20世纪60年代:四化、一颗红心,两手准备、三座大山、忆苦思甜、广阔天地,大有作为、知青、上山下乡、修理地球、大炼钢铁

20世纪70年代:农转非、样板戏、传帮带、计划生育、开后门、拨乱反正、集体婚礼、喇叭裤、暴发户、铁饭碗、独生子女、四项基本原则、向前看、马大哈

20世纪80年代:搞活、个体户、特区、专业户、炒鱿鱼、流行歌曲、四有新人、意识流、时间差、中国特色、五讲四美三热爱、停薪留职、入股、一国两制、回头率、侃大山、摸着石头过河、跳槽

20世纪90年代:傍大款、下海、包装、白领、憋镜头、炒作、蹭、大腕、二手货、别理我,烦着呢、跟着感觉走、过把瘾就死、开国际玩笑、酷、克隆、牛、刷卡、shopping、生活在别处、玩儿票、新新人类、在路上、非主流、彩票、五百万、逗你玩、海归、危改、扯淡21世纪:海选、pk、作秀、忽悠、网络歌曲、短信、qq、恶搞、相当地、人不能无耻到这个地步、网络暴民、我顶你个肺、额滴神啊、。

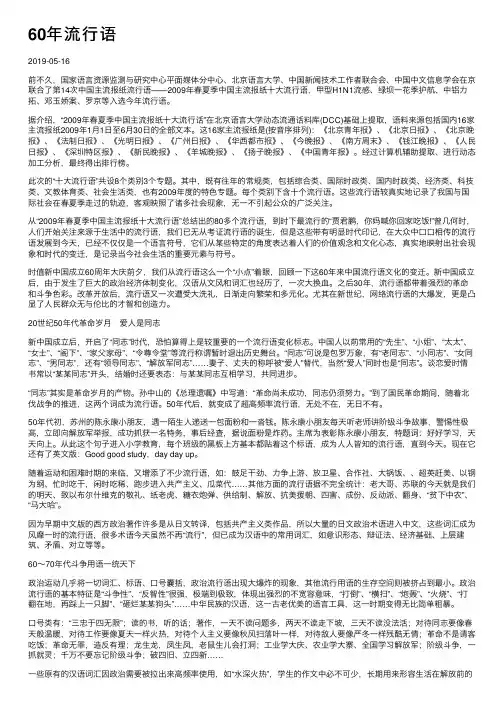

60年流⾏语2019-05-16前不久,国家语⾔资源监测与研究中⼼平⾯媒体分中⼼、北京语⾔⼤学、中国新闻技术⼯作者联合会、中国中⽂信息学会在京联合了第14次中国主流报纸流⾏语――2009年春夏季中国主流报纸⼗⼤流⾏语,甲型H1N1流感、绿坝⼀花季护航、中铝⼒拓、邓⽟娇案、罗京等⼊选今年流⾏语。

据介绍,“2009年春夏季中国主流报纸⼗⼤流⾏话”在北京语⾔⼤学动态流通话料库(DCC)基础上提取,语料来源包括国内16家主流报纸2009年1⽉1⽇⾄6⽉30⽇的全部⽂本。

这16家主流报纸是(按⾳序排列):《北京青年报》、《北京⽇报》、《北京晚报》、《法制⽇报》、《光明⽇报》、《⼴州⽇报》、《华西都市报》、《今晚报》、《南⽅周末》、《钱江晚报》、《⼈民⽇报》、《深圳特区报》、《新民晚报》、《⽺城晚报》、《扬⼦晚报》、《中国青年报》。

经过计算机辅助提取、进⾏动态加⼯分析,最终得出排⾏榜。

此次的“⼗⼤流⾏语”共设8个类别3个专题。

其中,既有往年的常规类,包括综合类、国际时政类、国内时政类、经济类、科技类、⽂教体育类、社会⽣活类,也有2009年度的特⾊专题。

每个类别下含⼗个流⾏语。

这些流⾏语较真实地记录了我国与国际社会在春夏季⾛过的轨迹,客观映照了诸多社会现象,⽆⼀不引起公众的⼴泛关注。

从“2009年春夏季中国主流报纸⼗⼤流⾏语”总结出的80多个流⾏语,到时下最流⾏的“贾君鹏,你妈喊你回家吃饭!”曾⼏何时,⼈们开始关注来源于⽣活中的流⾏语,我们已⽆从考证流⾏语的诞⽣,但是这些带有明显时代印记,在⼤众中⼝⼝相传的流⾏语发展到今天,已经不仅仅是⼀个语⾔符号,它们从某些特定的⾓度表达着⼈们的价值观念和⽂化⼼态,真实地映射出社会现象和时代的变迁,是记录当今社会⽣活的重要元素与符号。

时值新中国成⽴60周年⼤庆前⼣,我们从流⾏语这么⼀个“⼩点”着眼,回顾⼀下这60年来中国流⾏语⽂化的变迁。

新中国成⽴后,由于发⽣了巨⼤的政治经济体制变化,汉语从⽂风和词汇也经历了,⼀次⼤换⾎。

流行语背后的社会心态揭示作者:陈运普来源:《人民论坛》2014年第08期作为时代之镜,流行语映射出中国社会不同的发展阶时段大众对社会生活变化的心态。

文章系统梳理新中国成立以来不同时段的流行语,探索流行语与社会大众心态之间的有机联系,提出更有针对性的对策,引导社会心态健康发展。

随着中国经济的快速发展,社会转型加速,人们生活与工作的节奏普遍加快,同时也积累了很多社会矛盾与问题,其中流行语从特定角度反映大众对许多社会矛盾与问题的心态。

从分析流行语背后的社会心态角度,可以更好地理解与把脉这个社会,并提出有针对性的社会治理理念与对策。

新中国成立以来不同发展时段的流行语20世纪50年代,作为国家新的开端,“翻身”、“解放”等交织着共和国新生之际的激动与冲动,“社会主义好”表达人们对建设新中国充满了无限希望。

已跨越新生时代的60、70年代流行语,一是表达对革命领袖的崇拜与尊敬。

如“毛主席万岁”;二是表现强烈阶级斗争性的时代印记,如“以阶级斗争为纲”;三是反映全国性政策指导的流行语汇,如“工业学大庆,农业学大寨”、“上山下乡”等。

改革开放初期的八、九十年代,表达市场活力的“责任制”、劳动致富的“万元户”、体制改革的“下海”、代表计划生育政策的“独生子女”和表现出对改革开放高度认同的“以经济建设为中心”、“小平,您好!”等流行语打上了鲜明的时代烙印。

进入新世纪后,流行语紧跟时代,并借助网络快速传播,其深度和广度大大超过以往,引起社会广泛关注。

如“打酱油”、“给力”、“雷”等遍布社会生活的各个角落,反映在时事政治、社会生活、文化教育、体育娱乐等层面,折射出社会发展趋势与中国社会价值观变迁的特点。

随着中国文化国际影响力增强,我国相关权威研究机构或媒体每年都会发布年度流行词,尤其如邻国的日本、韩国、新加坡等每逢岁末年初也都会发布年度流行汉字,以此表达对过去一年最精确的总结。

如2013年度中国大陆地区为“房”,台湾地区为“假”,日本流行的是“轮”,新加坡“字述一年”活动选“霾”字等。

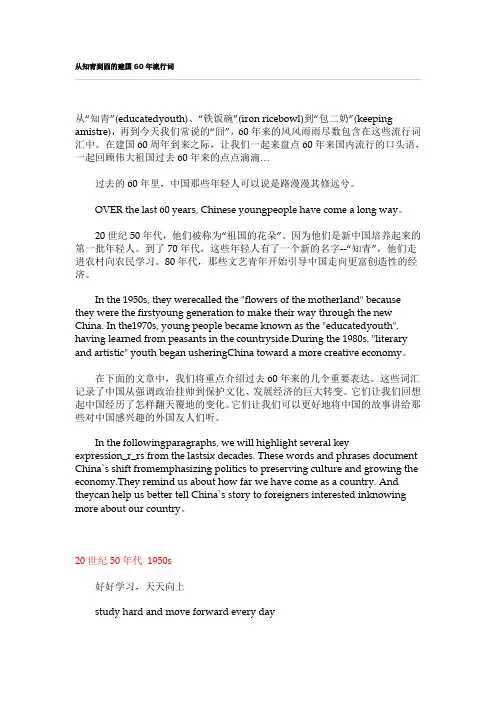

从知青到囧的建国60年流行词从“知青”(educatedyouth)、“铁饭碗”(iron ricebowl)到“包二奶”(keeping amistre),再到今天我们常说的“囧”,60年来的风风雨雨尽数包含在这些流行词汇中。

在建国60周年到来之际,让我们一起来盘点60年来国内流行的口头语,一起回顾伟大祖国过去60年来的点点滴滴…过去的60年里,中国那些年轻人可以说是路漫漫其修远兮。

OVER the last 60 years, Chinese youngpeople have come a long way。

20世纪50年代,他们被称为“祖国的花朵”。

因为他们是新中国培养起来的第一批年轻人。

到了70年代,这些年轻人有了一个新的名字--“知青”,他们走进农村向农民学习。

80年代,那些文艺青年开始引导中国走向更富创造性的经济。

In the 1950s, they werecalled the "flowers of the motherland" because they were the firstyoung generation to make their way through the new China. In the1970s, young people became known as the "educatedyouth", having learned from peasants in the countryside.During the 1980s, "literary and artistic" youth began usheringChina toward a more creative economy。

在下面的文章中,我们将重点介绍过去60年来的几个重要表达。

这些词汇记录了中国从强调政治挂帅到保护文化、发展经济的巨大转变。

新中国流行语变迁:有的消失不见有的积累沉淀在新中国成立初期,随着社会和经济的发展,语言作为沟通工具不断发展变化。

越来越多的流行语诞生并深入人心,其中一些成为了经典,而有些则随着时间的推移逐渐被遗忘。

本篇文章将对新中国流行语的变迁进行探究,既有那些消失不见的流行语,也有那些积累沉淀的流行语。

一、消失不见的流行语1. “出身不明”1950年代初,随着国家的建立,社会阶层结构发生变化,这个词语突然出现在民间。

它代表着那些社会地位不高,出生贫困的人。

而今天,这个词语已经不常出现,因为社会阶层已经分明,社会地位的提升不再依附于出身。

2. “免票阶级”这个词语诞生于文化大革命时期,形容免费或特权享受的人群,通常是那些在体制内工作的人。

现在,这个词语已经不常出现了,因为公平竞争和普惠性政策得到普及,特权不再盛行。

3. “打黑钱”这个词语是新中国成立后的呼声之一,也是一个代表新社会大变革的词语。

因为社会治理的原因,这个词语已经被官方所禁用,但其所代表的精神仍被推崇。

二、积累沉淀的流行语1. “共产党员就得有共产党员的样子”这是新中国成立初期,最具影响力和象征性的流行语之一。

在新中国成立之初,共产主义精神高度弘扬,公共意识深入人心,人们的言行举止都要符合“共产党员”的标准,这一标准在社会深度根植,今日依旧被视为共产主义精神的代表词汇。

2. “发展是硬道理”这一流行语也是中国改革开放后产生的,象征着国家的发展理念和方向。

它意味着市场化的扩大、发展经济等社会思想的深入。

如今,这个词语仍然被广泛使用,如果没有它,社会进步会慢很多。

3. “和谐社会”这是中华人民共和国国家主席胡锦涛所提出的一个新的社会发展目标,代表和谐人与人之间、人与自然之间的价值关系。

这个词语代表着中国的社会进步和政治发展。

现在,和谐社会的理念已经深入人心,成为人们理解社会的一个重要方面。

总之,新中国的流行语从更广阔的角度展开了人们在生活中所表达的整体性诉求,同时也同时反映着时代的进步和社会的发展。

1960年代流行语大观开始于上世纪50年代末的大跃进神话,在60年代初破灭,亩产万斤,原来是弄虚作假;大炼钢铁,却收获一堆废渣,“一个指头与九个指头”的套话已不能说明大跃进的失误。

于是激情退潮。

然而,乌托邦的冲动只是暂时蛰伏下来,一场声势更加浩荡的运动正在积蓄着爆发的力量。

语录1、伟大领袖毛主席教导我们:世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨.....。

出处:上世纪60年代党员向组织递交的结婚申请,开头通常都这么写。

然后写明自己要跟谁结婚、为什么要结婚,最后是“此致革命敬礼”。

2、要时刻警惕敌人的糖衣炮弹。

出处:1963年以后经常可以见到这样的句子。

那时把阶级敌人用以拉拢腐蚀人的物质手段、甜言蜜语等称为“糖衣炮弹”,意思是这些东西表面上让人舒服、愉快、享受,实际上像炮弹一样毁坏人的革命思想。

3、对待同志要像春天般温暖,对待工作要像夏天一样火热,对待个人主义要像秋风扫落叶一样,对待敌人要像严冬一样残酷无情。

出处:雷锋日记。

4、吃和穿最实惠,活着不吃好、穿好、玩好,还有什么意思?出处:据上世纪60年代的一份参考文件《对于“高薪阶层”的调查报告》,当时的“高薪阶层”有的是钱,却这样宣扬个人享乐主义。

5、学大寨志,长大寨风,走大寨路,建大寨田。

出处:1964年以后,中国各地出现的口号。

点评:最后发现大寨路走不通。

6、早晨一个馍,中午一碗汤,晚上的面条照月亮,小孩喝了尿一床,妈妈打他一巴掌,孩子哭着说:妈妈,我饿得慌。

出处:上世纪60年代河南遂平一带流行的民谣。

新词【一颗红心,两手准备】释义:“一颗红心”,是指为实现祖国的社会主义现代化而攀登文化科学高峰的革命理想。

“两手准备”,一是考上全日制大学;另一种,如果考不上,则坚持自学或业余学习。

背景:这个口号在“文化大革命”前,曾经在应考青年中起过重要的教育作用。

【绿军装】释义:青年最为时髦的服装,通常与武装带、语录包相搭配。

背景:上世纪60年代,人人爱穿军装,个个爱戴军帽,为拥有一身绿军装而自豪。

60年代70年代80年代90年代段子(实用版)目录1.60 年代段子的特点和代表性事件2.70 年代段子的特点和代表性事件3.80 年代段子的特点和代表性事件4.90 年代段子的特点和代表性事件正文在我国历史上,每个年代都有其独特的文化和社会现象。

其中,段子作为一种幽默、讽刺的表达方式,不同年代的段子也反映出了当时的社会风貌和人们的生活状态。

下面,我们来回顾一下 60 年代至 90 年代的段子特点和代表性事件。

1.60 年代段子的特点和代表性事件60 年代是我国社会发生巨大变革的时期,这一时期的段子主要以宣传为主,强调政治正确。

许多段子以歌颂党和领导人为主题,如“毛泽东思想传万世,共产主义一定胜利”。

同时,也有一些反映当时社会现象的段子,如“大跃进,人人争先恐后;文化大革命,个个斗志昂扬”。

2.70 年代段子的特点和代表性事件70 年代,我国进入“文化大革命”时期,段子在这个特殊时期也呈现出特殊的风格。

许多段子以讽刺“四人帮”和反映当时社会的荒诞性为主,如“江青跳舞,跳不出主席的掌心;张春桥演讲,讲不出群众的心声”。

同时,还有一些段子以表达对未来的期望为主题,如“盼望着,盼望着,东风来了,春天还会远吗?”3.80 年代段子的特点和代表性事件80 年代是我国改革开放的初期,这个时期的段子以幽默、讽刺为主,反映出社会的变革和人们对生活的关注。

许多段子以生活中的琐事和讽刺官僚主义为主题,如“计划经济,干部算盘打得响;市场经济,老板钱包鼓得快”。

同时,也有一些段子以反映社会风气为主题,如“八仙过海,各显神通;龙蛇混杂,泥沙俱下”。

4.90 年代段子的特点和代表性事件90 年代是我国市场经济体制逐步完善的时期,这个时期的段子以调侃、讽刺为主,反映出社会的多元化和价值观的冲突。

许多段子以讽刺社会现象和反映人们心态的转变为主题,如“摸着石头过河,总有一天会摸到金子;吃着火锅唱着歌,生活原来可以这么过”。

同时,也有一些段子以反映人们的追求和价值观为主题,如“有钱能使鬼推磨,无钱鬼都不上门”。

60年流行词语热词排行(转)/news/60cidian/60cidian.php?dpc=11 计划生育流行年代: 1970 - 2009词条释义:是人口控制的一种,目标是控制人口增长,常见方法有生育控制、增加家庭生育的间隔时间。

中国计划生育是中华人民共和国通过立法、行政控制公民生育,对中国汉族人口实行计划管理的人口控制政策。

目前,中国的计划生育政策是提倡一对汉族夫妇生一个孩子,城市汉族居民户口的只能生一个孩子。

由于中国农民工流动大,监控很难,所以很多人是先生下了孩子,再在登记户口时给国家交罚款。

计划生育主要内容及目的是:提倡晚婚、晚育,少生、优生,从而有计划地控制人口。

计划生育这一基本国策自制订以来,对中国的人口问题和发展问题的积极作用不可忽视,也不能被否定,但社会上也有对于计划生育一味的只控制人口数量,忽略世代更替,造成国家严重的老龄化,未富先老的格局的质疑。

产生背景:马寅初在1957年7月的人民日报上发表《新人口论》提出节制生育政策。

当时中国没有明确的人口生育政策,但由于政府严格限制流产等规定,被专家认为,实际上是在实行鼓励人口增长的生育政策。

1962至1969年,限制生育政策提出,并在部分市、县试行。

1962年12月中共中央和国务院发出关于认真提倡计划生育的批示。

一年之后中共中央和国务院明确提出,大力提倡晚婚。

并对不利于计划生育的规定进行了修改。

1964年国务院成立了计划生育委员会。

节制生育的实际工作在城市展开,农村约有五分之一的县不同程度地开展了计划生育工作。

1970至1980年,计划生育政策逐步形成并全面推行。

1970年开始实行计划生育政策。

人口计划正式纳入了国民经济发展计划。

1973年明确了“晚、稀、少”的方针,经过逐步发展,政策明确要求,一对夫妇生育子女数最好一个。

最多两个,生育间隔3年以上。

1980年至1984年,计划生育政策进一步抽紧。

1980年9月,中共中央、国务院提出,要普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子。

1、跟着感觉走流行年代:1980 – 1988词条释义:不要把问题搞得太清楚,自己觉得行就行。

2、马路杀手流行年代:2004 - 2009词条释义:刚拿到驾驶证就上路的新司机,经验不足,容易造成意外事故的人!3、啃老族流行年代:1989 - 2009词条释义:意思是吃着老一辈(父辈)的资产生活4、钻石王老五流行年代:2000 - 2009词条释义:钻石王老五是指有钱的单身汉,或是家族中较有钱,港台多称他们为钻石王老五!钻石代表珍贵,稀有,王老五就是单身汉的意思。

所以钻石王老五就是指很杰出,少有的单身男子,并不仅仅是钱多,还有气质,相貌,学识等多方面的要求。

“王老五”是民间俗语,特指没有家室之男士,来历无从稽考,只记得有句童谣“王老五,命真苦,裤子破了没人补”———也许它的出处就在这儿。

5、劈腿流行年代:2008 – 2009词条释义:“劈腿”本指腿过分叉开。

时下的注解是“第三者插足”、“脚踏几只船”,形容一个人感情出轨的行为。

6、跳水流行年代:2008 - 2009词条释义:本来是一项体育运动,由于酷似中国大陆的股票走势,故用来比喻证券价格、指数等急速下跌。

7、囧流行年代:2007 - 2009词条释义:通过象形的方法,表达出心理活动。

囧在网络中是表达悲伤、无奈情绪的。

8、DIY流行年代:1997 - 2009词条释义:DIY - Do It Yourself 译为自己动手做9、郁闷流行年代:2000 - 2009词条释义:郁闷就是心情压抑,欲言而难措辞,欲辨而非其人,总之是一肚皮不痛快无由排解,只好在肚皮里慢慢分解消化。

令人陷入郁闷的,不是碰头的南墙,偏偏就有那软绵绵的物事,让你躲不过绕不开,若隐若现地败坏你的心情。

可以陷人于郁闷的情形,多如牛毛,不可细数,且罗列一二,以见一斑。

它是一种憋屈的感觉,但又感到无可奈何不知如何是好,茫然的状态。

郁闷应该是当代青少年用得最多的词之一,说明在很多青少年中间普遍感到迷茫,苦恼。

最新60年代顺口溜收集整理“顺口溜”主要是反映讽刺社会的诸多不良现象,多与时事有关,在褒贬意义上有鲜明的倾向性,与“民谣”定义相吻合。

以下是店铺网小编为你整理的有关60年代的经典顺口溜,有兴趣的一起看看。

最新60年代顺口溜四十年代:两亩地,一头牛,老婆孩子热炕头五十年代:吃窝头,就咸菜,省下钱来买公债。

六十年代:龙生龙凤生凤,老鼠生儿会打洞。

七十年代:八亿人民八个戏,全国都唱红灯记。

七十年代农村十种人:一等人是支书,社员把礼送到屋。

二种人是支委,亲朋好友跟着美。

三种人是队长,喝完这场喝那场。

四种人会计员,兜里不断零花钱。

五种人保管员,五谷杂粮吃的全。

六种人小组长,盘子舔的咔咔响。

七种人车老板,卖完马料下饭馆。

八种人转业兵,提着镰刀去看青。

九种人掏大粪,干多干少没人问。

十种人是四类,广播一响到大队。

六十年代小学生顺口溜一二三四五,上山打老虎,老虎不吃人,专吃杜鲁门,杜鲁门生气,喝了滴滴涕,医院没治好,回家就哏屁。

六十年代简单顺口溜一个小孩写大字,写写写不完,完完完不了,了了了不起,起起起不来,来来来上学,学学学文化,画画画图画,图图图书馆,管管管不着,着着着大火,火火火车头,头头大奔儿勒头。

《留级生》留级生卖花生,卖了花生往家扔;留级生买白薯,买了白薯不会煮。

《小三》小三小三,吃萝卜尖,拉红屎冒黑烟,瞪大瞪大瞪大眼儿。

1960年代流行语大观

开始于上世纪50年代末的大跃进神话,在60年代初破灭,亩产万斤,原来是弄虚作假;大炼钢铁,却收获一堆废渣,“一个指头与九个指头”的套话已不能说明大跃进的失误。

于是激情退潮。

然而,乌托邦的冲动只是暂时蛰伏下来,一场声势更加浩荡的运动正在积蓄着爆发的力量。

语录

1、伟大领袖毛主席教导我们:世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨.....。

出处:上世纪60年代党员向组织递交的结婚申请,开头通常都这么写。

然后写明自己要跟谁结婚、为什么要结婚,最后是“此致革命敬礼”。

2、要时刻警惕敌人的糖衣炮弹。

出处:1963年以后经常可以见到这样的句子。

那时把阶级敌人用以拉拢腐蚀人的物质手段、甜言蜜语等称为“糖衣炮弹”,意思是这些东西表面上让人舒服、愉快、享受,实际上像炮弹一样毁坏人的革命思想。

3、对待同志要像春天般温暖,对待工作要像夏天一样火热,对待个人主义要像秋风扫落叶一样,对待敌人要像严冬一样残酷无情。

出处:雷锋日记。

4、吃和穿最实惠,活着不吃好、穿好、玩好,还有什么意思?

出处:据上世纪60年代的一份参考文件《对于“高薪阶层”的调查报告》,当时的“高薪阶层”有的是钱,却这样宣扬个人享乐主义。

5、学大寨志,长大寨风,走大寨路,建大寨田。

出处:1964年以后,中国各地出现的口号。

点评:最后发现大寨路走不通。

6、早晨一个馍,中午一碗汤,晚上的面条照月亮,小孩喝了尿一床,妈妈打他一巴掌,孩子哭着说:妈妈,我饿得慌。

出处:上世纪60年代河南遂平一带流行的民谣。

新词

【一颗红心,两手准备】

释义:“一颗红心”,是指为实现祖国的社会主义现代化而攀登文化科学高峰的革命理想。

“两手准备”,一是考上全日制大学;另一种,如果考不上,则坚持自学或业余学习。

背景:这个口号在“文化大革命”前,曾经在应考青年中起过重要的教育作用。

【绿军装】

释义:青年最为时髦的服装,通常与武装带、语录包相搭配。

背景:上世纪60年代,人人爱穿军装,个个爱戴军帽,为拥有一身绿军装而自豪。

一个红布包装着毛主席语录,配着绿军装、武装带和水壶,既是革命青年,更是时尚人物。

【那个】

释义:谈恋爱的人管接吻叫“那个”。

背景:在20世纪60年代,接吻还是只能做不能说更不可公开的敏感动作。

【变质】

释义:指在思想立场上向“剥削阶级”发生了质的转变,后来又说成“变修”。

背景:当时舆论认为,那些出身好、革命队伍里的人,如果有自私自利等思想,那是受了反动思想或资产阶级生活方式的腐蚀,思想变质了。

比如有省吃俭用的农民看到青年人爱打扮、爱穿好衣服,就会半开玩笑地说他“变质了”。

【三转一响】

释义:指20世纪60年代的家庭“四大件”:缝纫机、自行车、手表、收音机。

背景:当时物质生活贫乏,“四大件”是一个家庭最奢侈的不动产,很多人都以拥有它们而骄傲而自豪而兴高采烈、手舞足蹈过。

【五子登科】

释义:原指五代后周人窦禹五个儿子都考中进士的历史典故,在1961年,则被用来指五种整人的做法:套框子、抓辫子、挖根子、戴帽子、打棍子。

背景:当时,所谓的“地富反坏右”分子都是挨整的对象。

【割资本主义尾巴】

释义:指没收农民自己偷偷种养的农副产品。

背景:在1955-1956年完成了社会主义改造之后,从理论上说,小农经济还是产生资本主义的温床,所以还要割他们的“资本主义的尾巴”。

农民养几只鸡,种一些菜到市场去卖,因为是“资本主义”,必须得“割”,给予没收或处罚。

【票证】

释义:我国计划经济时期,由政府发放的购物凭证。

背景:在物资极端匮乏的年代,所有日用品,都按票证供应。

粮票、布票、油票、鱼票、豆腐票、线票、肥皂票、火柴票.....。

达40余种。

在食堂、饭店、宾馆就餐,交人民币同时交粮票。

比如一个馒头一两粮票,一碗面条三两粮票。

还分全国粮票和地方粮票。

当时送朋友的贵重礼品,是全国粮票。

【过粮食关】

释义:1959年至1961年所谓的“三年自然灾害”时期,农民对无粮充饥的苦日子的说法。

背景:1958年中国兴起“三面红旗”经济政治运动后,紧跟着出现三年严重经济困难时期,大跃进运动以及牺牲农业发展工业的政策导致全国性出现粮食短缺和饥荒。

背语录,用粮票,学大寨,到农村去;三转一响(缝纫机、自行车、手表、收音机)

朝鲜电影又哭又笑,越南电影飞机大炮,罗马尼亚电影搂搂抱抱,中国电影新闻简报。