中国历史上那些著名的藏书楼

- 格式:wps

- 大小:475.09 KB

- 文档页数:11

七大藏书楼清朝纂修《四库全书》是中国文化史上的一次重大的文献整理活动。

这次由朝廷倡导的规模空前的修书活动,表面上是稽古右文,渲染文治修明的景象,而实际上是要通过编纂过程中的征书、禁书、毁书和编书等一系列做法,来清除汉族士人反对满族异族统治的思想和典籍,即钳制思想,消灭异己,也就是后世所谓的“寓禁于征”。

《全书》广泛网罗和搜集了从上古流传至清初的所有著作,用经、史、子、集四大部分类,共收书3,461种,总计79,337卷,约97,700万字。

它不仅全面总结和系统整理了三千年来中国封建文化的学术成果,保留了丰富的典籍,而且任职于“四库馆”的官员学者,多是当时学术名流,他们倾十年心血而成的《四库全书》,无疑也是对中国古代文化的一大贡献。

这部大丛书的主要历史影响除学术成就外,当数“四库七阁”的建立。

该书因卷帙浩繁,不曾付梓刊行,只手抄了七部,分别建阁贮之,这就是被称作“内廷四阁”或“北四阁”的北京大内之文渊阁、圆明园之文源阁、承德避暑山庄之文津阁和盛京(今沈阳)故宫之文溯阁;以及被称作“江南三阁”的扬州大观堂之文汇阁、镇江金山寺之文淙阁和杭州圣因寺之文澜阁。

内廷四库的《四库全书》一般人不得入内查阅。

浙江三库的《四库全书》对外开放,允许人们阅览抄录。

乾隆帝对这部“浩如烟海,委若邱山”的巨书的贮藏是极为审慎的,他听说宁波范氏天一阁建筑构造别有精义,便下令仿其规制,营造庋书之所。

除强调山水葱郁之气的庇护外,七阁取名亦独具匠心,既表明了乾隆帝推崇儒家经典的宗旨,也借若“渊”、“源”、“津”、“溯”等字,从水而立义,仿效范氏天一阁的“天一生水”而克火,以求阁书永存。

七大藏书楼中,文渊阁的藏书后归故宫博物院收藏,文源阁于咸丰年间被八国联军纵火焚毁,文津阁的藏书现归北京图书馆收藏,文溯阁的藏书现属辽宁省图书馆,文淙阁于咸丰年间毁于太平军兵火,文澜阁是“南三阁”中仅存的一阁,其藏书现属浙江省图书馆。

扬州文汇阁则建于乾隆四十五年(1780),毁于咸丰四年(1854),存世仅七十余年,在七大藏书楼中寿命最短。

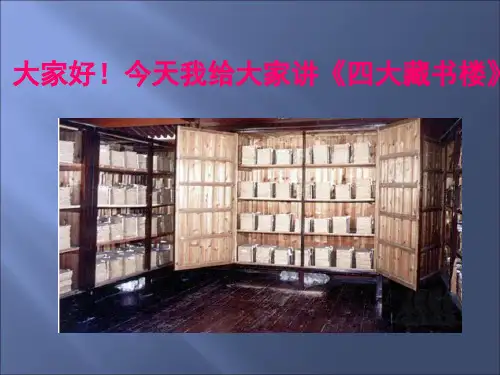

天一阁藏书楼介绍天一阁藏书楼是中国历史上的著名藏书楼之一,也是现存最古老的藏书楼之一。

它位于浙江省宁波市,是中国传统园林艺术的珍品,也是中国文化的重要遗产之一。

天一阁藏书楼的历史可以追溯到明朝中期,由当时的一位著名学者胡森(又作胡香祖)所建。

胡森一生酷爱书籍,但由于当时印刷技术落后,许多珍贵书籍的流传十分困难。

因此,他决定建造一座藏书楼,将他所收藏的珍贵书籍妥善保存。

经过多年的努力,天一阁藏书楼逐渐发展成为一座规模宏大、建筑精美的园林式藏书楼。

天一阁藏书楼的建筑风格独具特色,它采用了传统的江南园林建筑风格,以建筑群的形式展现出来。

建筑群内有许多亭台楼阁、水榭花坛,还有假山、池塘、小桥流水等景观,营造出一种幽静、雅致的氛围。

这些建筑不仅具有实用价值,也是艺术价值的体现。

更为重要的是,天一阁藏书楼内收藏了大量的珍贵书籍,其中包括许多古代经典著作、史书、医学、文学等方面的书籍。

这些书籍不仅是中国文化的瑰宝,也是世界文化的宝贵遗产。

这些珍贵的书籍对于研究中国古代历史、文化、科学等方面的发展具有重要意义。

此外,天一阁藏书楼也是中国传统文化和民族精神的重要载体。

它代表着中国传统文化的精髓,是中华民族文化遗产的重要组成部分。

天一阁藏书楼的保护和传承对于弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族自豪感和凝聚力具有重要意义。

总之,天一阁藏书楼是中国文化的重要遗产之一,它不仅具有极高的历史、文化和艺术价值,更是中华民族的宝贵财富。

我们应该加强对天一阁藏书楼的保护和传承工作,让更多的人了解和欣赏这一珍贵的文化遗产。

古代著名藏书楼的名称:

1. 阅微草堂:北宋时期的著名藏书楼,由宋徽宗赵佶创建,是中国古代最早的图书馆之一。

2. 明文津阁:明代著名的藏书楼,位于北京紫禁城内,是明代宫廷内最重要的图书馆之一。

3. 永乐大典:明朝永乐年间编纂的巨型文集,据说曾存放于永乐大典藏书楼中,但该楼实际上并不存在,这是一个虚构的名称。

4. 故宫图书馆:位于北京故宫内,是中国古代宫廷内的重要图书馆之一,收藏了大量珍贵的文献和书籍。

5. 怀素阁:北宋时期的藏书楼,是北宋大文豪苏东坡的藏书之地,也是他与友人交流学术的场所。

6. 舆地纪胜:明代地理学家徐霞客的著作,据说他曾有一座藏书楼来收藏他的文献和地图,称为“舆地纪胜阁”。

文化之旅|中国民间9大藏书阁山东奎文阁奎文阁是孔庙主体建筑之一,是孔庙的藏书楼。

奎文阁在孔庙的建筑中是年龄最古老,始建于宋朝天禧二年(1018年),原名藏书楼,金代明昌二年(1191年)重修时改名“奎文阁”。

奎,二十八宿之一,有星十六颗。

古人多以其形似文字而认为它主文运和文章。

历代封建帝王把孔子比作“奎星”,故以“奎文阁”命名孔庙藏书楼。

奎文阁原藏历代帝王对孔子的赐书墨迹,不过经历代战乱,阁内藏书大部已散失。

这座独特雄伟的建筑,完全是木质结构,在中国楼的建设上称孤例。

康熙年间,曲阜曾发生大地震,十之八九的房屋都倒塌了,只有奎文阁傲然屹立。

可见古人的建筑技术何等高超。

宁波天一阁天一阁是中国现存最早的私家藏书楼,有南国书城之称,藏书最多时曾达到七万多卷,其中以地方志和登科录最为珍稀。

天一阁始建于明代嘉靖四十年,由当时兵部右侍郎范钦主持建造,取名于《易经注》中“天一生水”之说,因为火是藏书楼最大的祸患,而“天一生水”,可以以水克火,所以取名“天一阁”。

天一阁建筑依严密的防火考虑来设计,精密的设计让乾隆皇帝都仿造天一阁的房屋、书橱的款式,兴造了著名的「南北七阁」,来收藏所撰修的七套《四库全书》。

常熟绛云楼绛云楼是明末清初江南最大的藏书楼,名气很大。

绛云楼取“真诰绛云仙姥一降”之义,楼的主人是当时著名学者兼诗人钱谦益,晚年娶名妓柳如是为妾后,崇祯十四年(1641年)不惜耗费巨资动工兴建了绛云楼,金屋藏娇,楼中也藏有古玩、善本书,红袖添香夜读书。

顺治七年(1650年),因家人不慎烛火,绛云楼及珍本秘笈化为灰烬,所幸的是还留下《绛云楼书目》一卷,能让后人知其昔日风采。

常熟铁琴铜剑楼钱琴铜剑楼是清末四大藏书楼之首,始建于建于清嘉庆道光年间,由瞿绍基所建,初名'恬裕斋','恬裕'二字,取古书'引养引恬,垂裕后昆'之义,意为让子孙后代也能享受这份恬静安逸的生活。

后来瞿绍基之子瞿镛因获古铁琴一张、古铜剑一柄珍藏之,故更名为“铁琴铜剑楼”。

中国七大藏书楼分别位于何处现在还存在几个中国七大藏书楼:文渊阁、文源阁、文津阁、文溯阁、文汇阁、文宗阁、文澜阁。

中国七大藏书楼:1、文渊阁文渊阁位于北京故宫博物院东华门内文华殿后,是紫禁城中最大的一座皇家藏书楼。

它是中国古代汉族宫殿建筑之精华,坐北面南,阁制仿自浙江宁波范氏天一阁。

乾隆三十八年(1773年),乾隆皇帝下诏征书,开设四库全书馆,编纂《四库全书》。

乾隆三十九年,下诏兴建藏书楼。

乾隆四十一年(1776年),文华殿后之皇宫藏书楼建成,乾隆皇帝赐名文渊阁,用于专贮第一部精抄本《四库全书》。

2、文源阁在北京西郊的圆明园遗址中,有一处早已湮没于荒草之中的古迹——文源阁旧址,这里曾是清朝乾隆年间庋藏名闻世界的大丛书《四库全书》的“四库七阁”之一。

文源阁位于水木明瑟北面,原称四达亭,乾隆南巡浙江后,仿照宁波的明代藏书楼天一阁改建,专门贮藏《四库全书》。

文源阁又叫藏书楼,仿宁波天一阁建成。

3、文津阁文津阁,位于避暑山庄平原区的西部,建于乾隆三十九年(1774)建成,1954年重建。

营造法式仿照明代建筑的浙江“天一阁”。

外观为两层,实际是三层,阁中辟一暗层,这样阳光不能直射到藏书库。

室内油漆彩画也很考究,深绿色的柱子,蓝色封套卷册,白色的书端,都以冷色为主,给人以宁静的气氛。

4、文溯阁文溯阁,沈阳故宫建筑。

沈阳故宫院内的文溯阁之所以名扬四海,不仅仅因为它的建筑别具一格,而且因为它是闻名于世的《四库全书》的珍藏之所,也是建在宫廷中的最大的一所图书馆。

5、文汇阁文汇阁,是清代七大藏书楼之一。

从乾隆三十七年(1772)开始设馆,咸丰四年(1854年),太平军攻入扬州,文汇阁及其藏书一起毁于战火之中。

文汇阁一名御书楼,原在天宁寺西园。

根据《扬州画舫录》记载,天宁寺西园一称御花园,正殿叫做大观堂,七大藏书楼之一的文汇阁就在大观堂旁。

阁中藏有《古今图书集成》与《四库全书》,由乾隆帝钦赐“文汇阁”之名及“东壁流辉”之额。

清末四大藏书楼名词解释清末四大藏书楼是指清朝末年(19世纪末至20世纪初)中国四大著名藏书机构,它们分别是北京图书馆、南京图书馆、上海图书馆和天津图书馆。

下面我将逐个解释这些名词。

1. 北京图书馆,北京图书馆是中国最早建立的现代化图书馆之一,创建于1909年。

它位于北京市西城区,是中国重要的综合性图书馆之一。

北京图书馆收藏了大量珍贵的古籍文献和各类图书资料,包括历代文献、典籍、地方志、期刊、报纸等。

它在清末时期起到了重要的文化保护、传承和学术研究的作用。

2. 南京图书馆,南京图书馆是中国现代图书馆事业的奠基者之一,创建于1907年。

它位于江苏省南京市,是中国最早的现代综合性图书馆之一。

南京图书馆在清末时期积极收集了大量的古籍文献和图书资料,特别是在文化遗产保护方面做出了重要贡献。

它的藏书丰富多样,包括历史文献、地方志、艺术文献等多个领域。

3. 上海图书馆,上海图书馆创建于1847年,是中国最早的公共图书馆之一。

它位于上海市黄浦区,是中国最大的城市图书馆之一。

上海图书馆在清末时期积极收集了大量的图书资料,特别是各类外文书籍和期刊,对于引进西方科学文化起到了重要的推动作用。

它的藏书涵盖了人文社科、自然科学、工程技术等多个领域。

4. 天津图书馆,天津图书馆创建于1909年,位于天津市河西区,是中国最早的综合性图书馆之一。

天津图书馆在清末时期致力于收集各类图书资料,特别是在社会科学和文化艺术方面建立了丰富的藏书。

它的藏书包括历史文献、地方志、文化艺术、社会科学等多个领域。

这些清末四大藏书楼在当时的中国图书馆发展中具有重要地位和影响力,它们的收藏和文化保护工作对于中国古代文化的传承和学术研究有着积极的推动作用。

描写古代的书楼案例一:天一阁天一阁是明代私家藏书楼,誉为中国藏书“第一楼”,位于宁波城月湖之滨由明嘉靖年间兵部右侍郎范钦创建,距今已有430多年的悠久历史,素负“南国书城”之盛誉,是亚洲现存历史最悠久、最古老的私人藏书楼。

“天一阁”阁名取义。

于汉郑玄的《易经》注:“天一生水,地六成之”之说,表“以水制水”之意。

天一阁原有藏书7万余卷,藏书的一大特色主要为宋元以来刊本、稿本、抄本,而以明刻本为主,其中明代的地方志书、政书、诗文集等为多。

后历经沧桑,藏书散失很多,至清嘉庆十三年(1808),天一阁藏书实存5.3万余卷,4094部。

鸦片战争时,天一阁藏书被英国侵略者掠去《大明一统志》等数十种。

咸丰年间又遭盗窃,至1940年,天一阁藏书仅存13038卷,1591部。

加上清代范氏子孙添藏和范氏家著,总数不过24752卷,1854部,只及范钦当年所藏的三分之一。

新中国建立后,成立了专门管理机构,多方征集了许多原天一阁的藏书和其他重要善本图书,现天一阁藏书达30万卷,其中善本图书8万余卷。

2003年中国和匈牙利联合发行的《图书艺术》邮票中,中方选用的图案是《十竹斋书画谱》和天一阁藏书楼。

案例二:皕宋楼皕宋楼是我国近代社会比较著名的藏书楼,由浙江陆心源创建。

陆心源喜好文化事业,爱购书藏书,共建藏书处三所,总藏书量达15万卷,号称当时全国四大藏书家之一。

皕宋楼藏书丰富完整,内容涵盖经、史、子、集。

宋楼藏书为天一阁的两倍,其中宋、元刻本多达600条种。

这些书分藏三个地方:一是皕宋楼,专藏宋元刊本、名人手钞手校秘本。

所藏之书最引人注目的是近两百部的宋版书,所以取名“皕宋楼”,“皕”即两百的意思。

中国著名藏书阁1.北京文渊阁:文渊阁位于故宫东华门内文华殿后,原明代圣济殿旧址。

清朝乾隆三十九年至四十一年(公元1774—1776年)建成,是皇家收藏《四库全书》的图书馆。

世界上最大的丛书《四库全书》曾藏在这里,以非常考究的楠木书箱盛装,安置在书架上。

另外,故宫文渊阁还存放过康熙时编纂的《四库全书总目考证》、《古今图书集成》和大量的古代文化典籍,至今仍有重要的使用价值。

文渊阁为三层楼房,仿宁波天一阁规制,楼上通为一间,楼下分为六间,取“天一生水,地六承之”,意在防火。

文渊阁的园林布局,十分精致。

阁前设长方形水池,周置石栏,以石拱桥与文华殿后殿联为一体,池中养殖鱼藻。

大型叠石假山环列阁后,假山山路、山洞上下穿行,就连阁的左右门道阶梯也增加叠石艺术处理,使文渊阁的气氛更加浓厚。

阁内悬有乾隆御书“汇流澄鉴”四字匾2.沈阳文朔阁:文溯阁建于1782年(乾隆四十七年)。

专为存放《文溯阁四库全书》而建,另有《古今图书集成》亦存于阁内。

阁后是仰熙斋,东西有抄手游廊,是皇帝读书之所3.承德文津阁:文津阁位于避暑山庄平原区的西部,建于乾隆三十九年(1774年),是仿浙江宁波天一阁建造的。

它不仅是清代的重要藏书之所,也是一处很有特色的小园林。

清乾隆年间,为了庋藏《四库全书》,在全国修建了7座皇家藏书楼,其中北京故宫内的文渊阁、圆明园的文源阁、沈阳故宫的文溯阁和承德避暑山庄的文津阁又称北方四阁或内廷四库。

乾隆为文津阁题诗中写道:“渊源如欲问,应自此寻津。

”在诗注中又说:“山庄建阁,以文津名之,御园之文源,大内之文溯,皆由此津逮也。

”大意为:追寻文化的源流,继承文化遗产,繁荣和发展现代文化,先要找到它的济渡处。

文津即是在文化长河上由此岸达彼岸的济渡处。

从外观上看,文津阁是一个二层楼阁,实际上是三层楼阁,中间有一暗层。

暗层全用楠木造壁,能防虫蛀,是藏书之处。

此阁在设计上按《易经》中“天一生水”、“地六成之”的说法,将一层的六楹隔为六个单间,而将顶层的六楹相通为一大间,用“地六”、“天一”来克火。

古代皇帝书斋大全古代皇帝书斋大全古代中国皇帝们多有一座书斋,里面陈设着各种书籍与文物,非常讲究。

下面将介绍古代皇帝书斋大全。

1. 清华书院清华书院是唐朝时期最著名的学府之一,被誉为“天下第一学府”。

它成为唐代皇帝的书斋底蕴极深,里面珍藏了涵盖文史、艺术、哲学、自然科学等多个领域的书籍。

2. 孔庙孔庙被誉为中国古代文化的重要象征之一,每位皇帝都会来此拜谒祠堂,参加对经书的考试。

孔庙中的书斋收藏着众多孔子及其后辈的著作,这些书籍都是古代经典之前的完整版本。

3. 故宫故宫是中国古代宫殿建筑豪华的代表之一,而它的书斋同样也是极为豪华、珍贵的。

其中更是收藏了整个唐宋元明清以及民国时期的文献,数字化处理过后成为了全球最大的古典书斋之一。

4. 西太后书斋西太后书斋是康熙时期兴建的,是中国现存最完整的清代皇宫大藏书之一。

这里拥有的藏书数量十分庞大,其中不光包含历史学、经学、史料等国学典籍,还收藏了重要的兵法手稿、水利地理专著等藏书。

5. 内典库内典库同样是故宫中的特殊地方,曾是明、清皇帝们藏书的重要场所。

在内典库中,您可以找到众多皇帝手抄的文学、经典、笔记、评论,以及各种关于皇权渊源、宫廷实务、历代皇帝形象等丰富的华夏文化信息。

6. 龙庆峡书斋龙庆峡书斋位于圆明园内,是中国古代尤为著名的园林之一,也是多位皇帝的陪读之处。

这里非常适合悠闲地阅读书籍,书斋中也藏有多种流传不易的珍贵文献。

7. 太和殿书库太和殿是中国古代宫殿建筑的代表性建筑之一,里面收藏了丰富的文物和藏书。

太和殿书库不但收藏了诸多经典作品,还保存了许多现已失传的文献、碑帖和书法作品。

皇帝书斋大全中主要收录了一些较为著名的书斋,这些书斋收藏了中国历史及文化的精髓。

希望读者们能通过这些地方,深入了解中国古代文化。

明清两代是我国古代书籍收藏和保护的黄金时期,也是藏书楼建设和藏书活动兴盛的时期。

在此期间,不仅大量的古籍得到了保护和传承,还有很多著名的藏书楼建立或者得到了重视,对我国古代文化传承起到了非常重要的作用。

下面就明清两代著名的藏书楼和藏书情况做一简要的介绍。

1. 故宫藏书楼明清两代的故宫是我国皇帝的住所和政治中心,也是我国古代最大的藏书楼。

故宫的藏书楼最早可以追溯到明代的永乐年间,当时朱棣皇帝为了彰显皇家威严,在北京建立了一个宏伟的皇宫,其中就包括了一个极其庞大的藏书楼。

而在明代的成化年间,明成祖朱棣更是斥巨资在故宫建立了文渊阁,这是我国古代最为著名的藏书楼之一。

据传文渊阁所藏图书达50余万卷,藏书之丰富在当时可谓是空前绝后,使文渊阁成为了当时东方最大的藏书楼之一,也使明代的故宫成为了我国古代藏书楼中的一颗明珠。

2. 天启寺藏书楼明代的天启寺藏书楼也是我国古代著名的藏书楼之一。

位于北京的天启寺最早建于元代,是我国规模最大的藏经洞之一。

明太祖朱元璋将朱棣(即永乐皇帝)启建的永乐大殿赐给天启寺为大雄宝殿。

永乐朝代是我国古代书籍收藏的黄金时期,朱元璋皇帝也是著名的书法家,对书籍的重视可见一斑。

在天启寺,藏书楼也被视为极其重要的角色,并得到了相应的重视。

3. 明清史料编纂出版明清两代还有一个重要的藏书活动就是明代和清代政府对大量的古籍进行编纂和出版。

根据《明史》和《清史》,明代和清代政府先后进行了对自己的历史进行了系统的整理编纂工作,史料的编纂出版也是我国古代藏书活动的一部分,也是对我国古代书籍传承和保护的一大贡献。

4. 明清两代文化保护政策明清两代政府本身非常注重对文化的保护和传承,在明代,朱元璋规定社会各界向中央所进贡的货帛,其中大半要用于购书。

而在明清两代,皇帝们也非常重视文化,多次下诏严禁焚毁古籍,嘉许藏书行为,对文化的传承起到了积极的作用。

明清两代的藏书楼和藏书情况非常丰富多彩,无论是故宫、天启寺还是史料的编纂出版,都对我国古代书籍传承和保护起到了非常重要的作用。

中国古代著名藏书阁一、铁琴铜剑楼铁琴铜剑楼,位于江苏常熟市古里镇。

系“晚清四大藏书楼”之一,始建于清嘉庆年间,最多时藏书达十万余册。

一九八七年初,全面修缮完毕后称“铁琴铜剑楼纪念馆”,占地面积达八百多平方米,于一九九一年底揭幕开馆。

铁琴铜剑楼藏书主人瞿镛(1794-1840)继承其父绍基藏书遗志,致力于收罗江南珍本古籍和文物古董,曾购得铁琴和铜剑各一件藏于楼中,故称“铁琴铜剑楼”。

他曾自咏其楼道:“吾庐爱,藏弆一楼书,玉轴牙签频自检,铁琴铜剑亦兼储,大好似仙居。

”瞿氏藏书经太平天国战乱,历尽艰险,竟在四年之中不断迁移达七次之多,但终于使珍善本图书基本上没有遭受损失,得到人们广泛的称道。

瞿氏编有《铁琴铜剑楼书目》数十卷传世。

铁琴铜剑楼藏书对于中国图书事业的贡献极大。

本世纪初当地县图书馆成立,曾将藏书复本、乡贤著述和地方史志的副本贡献其中。

后来《四部丛刊》的编印,以瞿氏家藏珍本为底本者,居当时私人藏书家之冠。

建国后,曾多次向北京图书馆等捐赠大批珍贵藏书,化私为公,得到国家有关部门的表彰。

上海古籍出版社于一九九七年出版了近三十万字的《铁琴铜剑楼研究文献集》。

到国家有关部门的表彰。

上海古籍出版社于一九九七年出版了近三十万字的《铁琴铜剑楼研究文献集》。

二、澹园藏书楼澹园藏书楼,原位于江苏南京市同仁街。

它是南京地区传世最久的私家藏书楼建筑,一九九四年春在城建工程中不幸被拆毁。

澹园藏书楼的主人是明代学者焦竑(一五四○︱一六二○)。

焦氏系万历十七年的进士第一名(习称“状元”),生平博览群书,擅长史籍研究,晚年归隐南京后,著述十分丰富,有《澹园集》七十余卷。

其藏书楼是一座坐北朝南五开间的双层木结构建筑,建筑面积达三百五十平方米。

所藏图书几乎都经过他的亲自校勘,并盖有“澹园焦氏珍藏”、“子子孙孙永保”、“弱侯读书记”等印章。

焦竑曾经为自己丰富的藏书,编辑了一部《焦氏藏书目》,共两卷,可惜已经失传了。

焦氏藏书以抄本和宋明刊本居多,他的藏书曾经代表着明代南京地区私家藏书的最高水准,具有全国性的影响。

盘点中国历史上著名的藏书楼有哪些?展开全文书籍,是记录和传承前人智慧的载体。

中国人历来重视历史记录与文化传承,故书籍数量可谓汗牛充栋;而藏书楼则是民族智慧最好的保存之处,以其规模之大,堪称“现代图书馆之父”。

中国最早的藏书建筑见于宫廷,如汉朝的天禄阁、石渠阁。

宋朝以后,随着造纸术的普及和印本书的推广,民间也建造藏书楼。

我们来盘点一下中国著名的藏书楼吧!宁波天一阁天一阁位于浙江宁波市区,是中国现存最早的私家藏书楼,也是亚洲现有最古老的图书馆和世界最早的三大家族图书馆之一。

天一阁占地面积2.6万平方米,建于明朝中期,由当时退隐的兵部右侍郎范钦主持建造。

天一阁之名,“天一生水”之说,因为火是藏书楼最大的祸患,而“天一生水”,可以以水克火。

天一阁现收藏各类古籍近30万卷,其中以地方志、登科录等史料性书籍居多。

北京文渊阁文渊阁位于北京故宫博物院东华门内文华殿后,是紫禁城中最大的一座皇家藏书楼。

1776年建成,由乾隆皇帝赐名文渊阁,用于专贮第一部精抄本《四库全书》。

文渊阁坐北面南,阁制仿自浙江宁波范氏天一阁,为三层楼房,楼上通为一间,楼下分为六间,取“天一生水,地六承之”,意在防火。

沈阳文溯阁文溯阁建于1782年,专为存放《文溯阁四库全书》而建,另有《古今图书集成》亦存于阁内。

阁后是仰熙斋,东西有抄手游廊,是皇帝读书之所。

文溯阁以黑瓦为顶,寓含着“以水克火”之意,因为“北方壬癸水,其色属黑”,黑是代表水的。

而窗柱等不饰红金等暖色也有这一层“取吉避灾”的用意。

承德文津阁文津阁于乾隆三十九年(1774)建成,1954年重建。

位于避暑山庄平原区的西部,它不仅是清代的重要藏书之所,也是一处很有特色的小园林。

文津阁的营造法式仿照明代建筑的浙江“天一阁”。

外观为两层,实际是三层,阁中辟一暗层,这样阳光不能直射到藏书库。

室内油漆彩画也很考究,深绿色的柱子,蓝色封套卷册,白色的书端,都以冷色为主,给人以宁静的气氛。

杭州文澜阁文澜阁位于杭州西湖孤山南麓,浙江省博物馆内。

中国历史上那些著名的藏书楼

中国是世界上热爱读书和藏书的国家之一,延绵数千年的藏书文化是我们堪为珍视的传统文化。

据史料记载,中华大地曾有过数以千计的藏书楼,随着岁月变迁,世事沧桑,除少数幸运儿外,现留存于世寥若晨星的藏书楼命运大都岌岌可危。

回望千年的中国历史上著名的藏书楼,我们为曾拥有灿烂的藏书文化而自豪,也为损毁于时局变迁与战乱风波中的藏书楼与古籍而惋惜。

中国藏书文化追本溯源,已有逾千年的历史,最早的藏书家应该是孔夫子。

他为教育学生,准备教材,搜集文献,“删诗书、定礼乐”,逐渐形成了最初的私家藏书。

秦汉以来,私家藏书与官藏并驾齐驱,成为中华文化保存和传播的两大重要渠道,特别是从唐代出现雕版印以后,书籍开始普及,私家藏书有了重要物质和技术的支撑,宋元以来渐成风气,明清则达鼎盛时期。

据文献中记载,中国最早私人藏书楼始于北魏,在此后的一千五百多年中,相继出现过几千座藏书楼,其中有一定影响的达1000多座。

中国藏书楼的规模、历

史和功绩在世界文明史上都是独具特色的,它们对于中国古代典籍的收藏、保护,乃至古文献的研究、校勘、刊布发行等方面,都作出不可磨灭的贡献。

“北四阁南三阁”:

《四库全书》珍藏之所

《四库全书》是清乾隆年间编纂的我国历史上卷帙最大的一部丛书,与万里长城、大运河一起,被誉为古代中国的三大工程。

从乾隆三十七年(1772)开始设馆,历时十年才纂修完成的《四库全书》,共收书约三千五百种,七万九千余卷,分经、史、子、集四部。

文渊阁

《四库全书》当年仅缮写了七部,分别藏于北京、沈阳、扬州、杭州等地。

紫禁城的文渊阁、圆明园的文源阁、盛京皇宫的文溯阁、避暑山庄的文津阁,称为“北四阁”。

扬州天宁寺的文汇阁、镇江金山寺的文宗阁、杭州圣因寺的文澜阁,称为“南三阁”。

阁与书历经沧桑,伴随着中国近代史上的频繁战乱而饱受摧残,目前只有文渊、文津、文溯、文澜四阁尚屹立人间。

文津阁

文溯阁

“南三阁”之一的文澜阁位于杭州西湖孤山南麓,现在的浙江省博物馆内。

初建于公元1782年,是清代乾隆皇帝当年为珍藏《四库全书》而建造于江浙的“南三阁”

中硕果仅存的一处。

其余两阁,镇江文宗阁与扬州文汇阁于道光二十年和咸丰三年先后毁于兵火。

文澜阁

文澜阁是一处典型的江南庭院建筑,由原来收藏《古今图书集成》的藏经阁改建而成。

据时人记载:“阁在孤山之阳(南麓),左为白堤,右为西泠桥,地势高敞,揽西湖全胜”。

经过复勘校正的《四库全书》钞本正式入藏于此。

与“北四阁”不同的是,文澜阁内允许读书人到此看书并抄书。

如清代江苏上元(今南京)籍藏书家朱绪曾在浙西做地方官时,就曾经到此抄录过不少宋元时代人撰著的秘籍。

铁琴铜剑楼与海源阁:

藏书界的“南瞿北杨”

晚清著名藏书家叶昌炽在《藏书纪事诗》中说道:“艺芸散后归何处?尽在南瞿与北杨。

” 在我国藏书界有着“南瞿北杨”之说,这“南瞿”,指的便是瞿氏创办的铁琴铜剑楼。

铁琴铜剑楼是“晚清四大藏书楼”之一,位于江苏常熟市古里镇,始建于清嘉庆年间,最多时藏书达十万余册。

铁琴铜剑楼藏书主人瞿镛(1794—1840)致力于收罗江南珍本古籍和文物古董,曾购得铁琴和铜剑各一件藏于楼中,故名“铁琴铜剑楼”。

他曾自咏其楼道:“吾庐爱,藏弆一楼书,玉轴牙签频自检,铁琴铜剑亦兼储,大好似仙居。

”

铁琴铜剑楼藏书对于中国图书事业的贡献极大。

上世纪初当地县图书馆成立,曾将藏书复本、乡贤著述和地方史志的副本贡献其中。

后来《四部丛刊》的编印,以瞿氏家藏珍本为底本者,居当时私人藏书家之冠。

“海源阁”是当时与“铁琴铜剑楼”齐名的惟一一座北方私藏书楼。

它的创始人是山东聊城人杨以增(1787—1856)之父,时称“袖海堂”和“厚遗堂”。

随后杨以增在任官各地之际,从西南到西北,留意搜集当地书家散出的藏书,在北京得到过清宗室乐善堂旧藏之书,并辗转得到了苏州黄丕烈士礼居等旧藏的图书,于是异军突起,与瞿氏“铁琴铜剑楼”争雄于藏书界。

其藏书陆续积至三千七百部、二十二万卷左右,其中宋元珍本达到四百六十九种。

“海源阁”位于聊城旧城南的万寿观前街东首,原杨氏故宅的东跨院中,俗称“杨家藏书楼”。

1840年,杨以增取《学记》中“先河后海”之语,自题“海源阁”三字于匾额之上,并自述说:“盖寓追远之思,并仿鄞范氏以‘天一’名阁云。

”

嘉业藏书楼与天一阁:

著名私家藏书楼

在解放江南之初,周恩来总理曾特别指名要求南下部队对两座私家藏书楼加以保护,一为近代中国有名的嘉业藏书楼,另一座为宁波天一阁。

嘉业藏书楼的主人,便是近代著名刻书家刘承干(1882—1963)。

上世纪二十年代初,他开始在家乡浙江南浔小莲庄西侧建造新的藏书处,1942年落成后称为嘉业藏书楼。

其楼系两层砖木结构,中西合璧风格,前后两进用厢房连接成“口”字形,中铺方砖,为晾曝图书之所。

全楼上下共有五十二个房间。

刘承干致力于收集典籍,是当时旧家藏书的重要归宿地之一。

北京、扬州、苏州和杭州等地著名藏书家的遗书,如百川归流,源源不断地汇入嘉业藏书楼。

藏书量达57万余卷,计18万余册。

除了数量可观,其版本质量也非同一般。

宋元版本、稿本钞本和校勘本以及地方史志为世所公认的三大藏书特色。

刘氏还组织人力从事古籍流传工作,刻印了《嘉业堂丛书》、《吴兴丛书》和《求恕斋丛书》、《留余草堂丛书》。

天一阁坐落在浙江省宁波市月湖之西的天一街,是中国现存年代最早的私家藏书楼,也是亚洲现有最古老的图书馆和世界最早的三大家族图书馆之一。

天一阁始建于明嘉靖四十年(1561年),由当时退隐的兵部右侍郎范钦主持建造。

落成后的天一阁,是一座坐北朝南、六开间双层的木结构藏书楼。

范钦平生喜欢收集古代典籍,后又得到鄞县李氏万卷楼的残存藏书,存书达到了七万多卷,其中以地方志和登科录最为珍稀。

乾隆三十七年(公元1772年),下诏开始修撰《四库全书》,范钦的八世孙范懋柱进献所藏之书638种,于是乾隆皇帝敕命测绘天一阁的房屋、书橱的款式,兴造了著名的“南北七阁”,用来收藏所撰修的七套《四库全书》,天一阁也从此名闻全国。

明清以来,文人学者都为能登此楼阅览而自豪。

范钦的私人藏书历经十三世,保存四百余年,虽然也有过几次大的失窃,但事后范氏族人又会想方设法不惜重金赎回。

历代藏书家很多,其藏书能保存百年以上的并不多见,而范氏藏书却保存至今,与范钦对藏书的管理制度密不可分。

据记载,范钦为了保护藏书,订立的族规颇为严格,如女子不得上楼,“烟酒切忌登楼”、“代不分书,书不出阁”等措施,另外,“外姓人不得入阁”一条,也使得天一

阁的藏书不为外人所知。

直到1673年,黄宗羲才有幸成为外姓人登阁第一人,获准在天一阁翻阅了全部藏书,他把其中流通未广者编为书目,另撰《天一阁藏书记》留世。

自此以后天一阁才进入相对开放的时代。

古越藏书楼:

近代公共图书馆之发端

古越藏书楼现位于浙江绍兴城内胜利路133号,落成于1902年,系晚清士绅徐树兰(1837—1902年)独立捐资建造。

该楼建屋四进,前三进楼房为收藏典籍之所,其中间一厅为大众阅书之处。

读者凭阅览牌到此看书,供应茶水,兼办膳食。

徐树兰本着“存古开新”之旨,将自家收藏的经、史书籍和一切实用书籍捐献出来,还另外斥资购买了大量的翻译著作、科学、农学图书,共藏至七万余卷。

其他流行的画报、学报和日报乃至标本,也有收罗。

编有《古越藏书书目》。

为加强管理,徐树兰还制订了《古越藏书楼章程》印行于世,共七章三十节。

规章宣告该楼的宗旨是“存古”和“开新”,认为:不读古籍,无从考政治学术之沿革;不得今籍,无从借鉴变通之途径。

徐树兰还明确表示该楼同时接受社会人士捐助

寄存之书。

张謇在1904撰写有《古越藏书楼记》,盛赞徐氏“不以所藏私子孙而推惠于乡人”的嘉行。

古越藏书楼的诞生,被认为是我国封建藏书楼时代的终结和近代公共性质的图书馆发端的重要分野。