1.1电荷及其守恒定律

- 格式:pps

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:42

1.1电荷及其守恒定律一、课标解读在普通高中物理课程标准中,本节内容《电荷及其守恒定律》属于选修3-1,第一章第一节,课标要求学生能通过实验,了解静电现象。

能用原子结构模型和电荷守恒的观念分析静电现象。

观察静电现象,理解使物体带电的多种方式,并能分析静电感应现象。

课标中主要提及两点:一是以实验为基础,二是以观察和理解为重点,这对教师的教学提出了明确的要求。

二、教材分析电荷及其守恒定律是学生高中学习电磁学的第一个基础内容。

学习电磁学,需要学生很强的想象能力。

本节主要介绍电荷的基本概念、物体带电的原因、起电方式、电荷守恒定律、电荷量、元电荷及等基础内容,是学习《静电场》这一章的前提,对后面学习把握静电场的概念具有重要的作用。

教材从物质微观结构的角度认识物体带电的本质,使物体带电的方法。

向学生渗透对待问题要透过现象看本质的思想。

摩擦起电、两种电荷的相互作用、电荷量的概念初中已接触,电荷守恒定律对学生而言不难接受,在此从原子结构的基础上做本质上分析,使学生体会对物理螺旋式学习的过程。

本节的关键是从实验演示和从物质微观角度分析各种起电方式的成因,有了对物体带电本质的理解,电荷守恒定律学生就比较容易理解,进同时还进一步加强了学生对守恒思想的理解。

三、学情分析1.学生的物理观念素养本课时安排在高一下学期的后半阶段,学生已经学习完毕高中物理力学部分,初步具备了高中生应具有的成熟的理性思考能力,对物理的认识也能从具象化的表面上升到对本质的探索。

本节内容则是物理电学部分的起点,部分课堂演示实验会联系生活和一些学生的亲身体验,如摩擦起电,起电后吸引轻小物体等现象,但静电现象更多时候展示的是只有在实验室内才能展示的东西,尤其是起电本质和电荷守恒定律,这就需要通过实验结合理论、加强对学生思维的引导,加深理解抽象化的电荷概念、守恒概念、物质微观本质等。

这些涉及物理核心素养中的“物理观念”,让学生逐步建立起物理科学观念,如:物质观念、运动观念、相互作用观念、守恒思想等。

1.1电荷及其守恒定律【学习目标】1.知道两种电荷及其相互作用.知道电量的概念.2.知道静电感应现象,物体带电现象的本质.3.知道什么是元电荷.4.掌握库仑定律并会用库仑定律的公式实行相关的计算.【课前预习】1.自然界中只存有两种电荷:______电荷和________电荷.电荷间的作用规律是:同种电荷相互______,异种电荷相互________.2.用毛皮摩擦橡胶棒时,橡胶棒带____________电荷,毛皮带__________电荷.用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带______电荷,丝绸带______电荷.3.原子核的正电荷数量与电子的负电荷数量一样多,所以整个原子对外界表现为________.金属中距离原子核最远的电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由活动,这种电子叫做________________.失去这种电子的原子便成为带____电的离子.离子都在自己的平衡位置上振动而不移动,只有自由电子穿梭其中.所以金属导电时只有________在移动.4.把带电体移近不带电的导体,能够使导体靠近带电体的一端带________,远离的一端带________这种现象叫静电感应.利用静电感应使物体带电叫________起电.常见的起电方式还有________和________等.5.电荷既不能创生,也不能消灭,只能从一个物体______到另一物体,或者从物体的一局部____________到另一局部.6.物体所带电荷的多少叫________________.在国际单位制中,它的单位是________,用________表示.7.最小的电荷量叫________,用e表示,e=________.所有带电体的电荷量都等于e 的____________.电子的电荷量与电子的质量之比叫做电子的________.【学习过程】一、电荷1.摩擦起电的原因:2.静电感应的原因:3.起电原因二、电荷守恒定律.1.“电荷的中和”的理解2.电荷的分配例题:两个分别带有电荷量-Q 和+3Q 的相同金属小球相互接触后再分开,则两个小球的带电量分别为____________和_______________三、电荷量1.电荷量的正负号含义2.元电荷的理解3.比荷【课堂检测】1.关于元电荷的理解,以下说法准确的是: ( )A .元电荷就是电子B .元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量C .元电荷就是质子D .物体所带的电量只能是元电荷的整数倍2.元电荷的电量是________, 16 C 电量等于________元电荷.3.如下图,原来不带电的绝缘金属导体MN ,在其两端下面都悬挂着金属验电箔;若使带负电的绝缘金属球A 靠近导体的M 端,可能看到的现象是 ( )A.只有M 端验电箔张开,且M 端带正电B.只有N 端验电箔张开,且N 端带负电C.两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电D.两端的验电箔都不张开,且左端带正电,右端带负电4.有三个完全一样的球A 、B 、C ,A 球带电荷量为7Q ,B 球带电荷量为-Q ,C 球不带电,将A 、B 两球固定,然后让C 球先跟A 球接触,再跟B 球接触,则三个小球的带电量分别为____________和_______________和_____________【回顾小结】1.电荷起电方式 感应起电 带电本质2.电荷守恒定律内容 电荷的分配3.电荷量电荷量 元电荷 比荷【课后练习】 M N A。

人教版高中物理(选修3-1)重、难点梳理第一章电场§1.1 电荷及其守恒定律一、课标及其解读1、了解摩擦起电和感应起电,知道元电荷(①知道自然界存在两种电荷。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;②了解摩擦起电、感应起电,能从物质微观结构的角度认识物体带电的本质;③知道元电荷、电荷量的概念,知道电荷量不连续变化。

)2、用原子结构和电荷守恒的知识分析静电现象(①知道电荷守恒定律;②应掌握完全相同的两个带电金属球相互接触后,电荷间的分配关系。

)3、了解静电现象及其在生产、生活中的应用(如静电喷涂、静电复印、经典植绒、静电除尘等。

)二、教学重点从物质微观结构的角度认识物体带电的本质。

三、教学难点起电的本质四、教学易错点1、在静电感应现象中,金属导体内移动的是电子,而不是质子;2、元电荷是电荷量,并不是某个实体电荷;3、电荷量是不连续的,电荷的正负表示其带电性质。

五、教学疑点1、对起电方式及实质的理解(①对物质内部微观结构分析,说明部分物质内部电子可以自由移动;②电荷守恒,说明起电的实质不是新电荷的产生。

)2、电中性的解释,加深学生对起电的理解。

六、教学资源(一)教材中重视的问题1、关于静电现象方面的知识,初中已有介绍,而高中则更侧重于从物质微观结构的角度去认识物体带电的本质,如教材中提到的导体与绝缘体;2、能用静电现象解释生活中的现象(如课本P5第1题)。

(二)教材中重要的思想方法1、各种守恒定律是物理学的基本规律,本节进一步突出守恒的思想;2、培养学生对实验现象进行归纳、总结的能力,教材中各种实验现象均未给出具体的结论,这就要求教学中要渗透科学探究的思想方法。

1.1电荷及其守恒定律电荷公元前600年左右,希腊的哲学家泰勒斯记录,在用猫毛摩擦琥珀以后,琥珀会具有吸引像羽毛一类的轻小物体的性质,假若摩擦时间够久,甚至会有火花出现。

1600年,英国女王伊丽莎白一世的皇家医生威廉·吉尔伯特,以严谨的治学态度对于电磁现象做了许多细致的研究,发现琥珀不是唯一会由于摩擦而具有吸引轻小物体的物质,并首次引入了电荷的概念,认为摩擦过的琥珀带上了电荷。

由于他在电学的众多贡献,威廉·吉尔伯特被后人尊称为“电学之父”。

1729年史蒂芬·戈瑞发现了电传导,电荷可以从一个物体传导至另外一个物体。

只是不同物质的物体传导电荷的能力不同,其中,金属的能力最为优良。

从此,科学家不再认为产生电荷的物体与所产生的电荷是不可分离的,而认为电荷是一种独立存在的物质。

•电荷的分类:后来随着人们研究的深入,人们发现带上电荷的物体会存在相互排斥与相互吸引的作用。

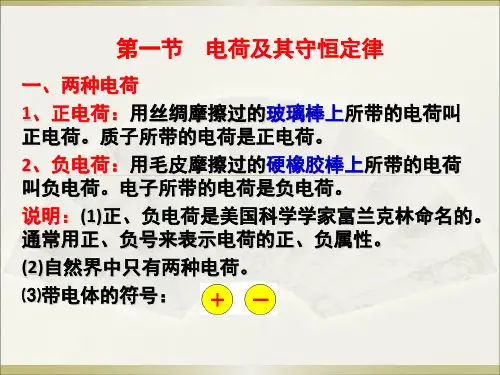

根据这种相互作用的规律,物理学把电荷分为两种,并规定:用毛皮摩擦过的橡胶棒上所带的电荷为正电荷。

用丝绸摩擦过的玻璃棒上所带的电荷为负电荷。

•电荷间的相互作用关系:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

电荷量•电荷量:由于电荷可以从一个物体传导至另外一个物体,我们把物体所带电荷的多少叫做电荷量。

•单位:在国际制单位中它的单位是库仑,简称库,用C表示。

正电荷的电荷量为正,负电荷的电荷量为负。

•元电荷:20世纪初科学家发现,原子也有进一步的结构,它的中心是原子核,在原子核周围,有一定数目的电子在核外运动。

其中电子带负电,原子核由带正电的质子和不带电的中子构成。

科学实验最先发现单个电子所带电荷量的是最小的,随着近代物理学的发展,人们进一步发现单个质子,单个正电子所带的电荷量与单个电子所带电荷量相同,符号相反。

实验还指出所有带电体的电荷量都是这些最小电荷量的整数倍。

物理学中,一个质子所带的电荷,或一个电子所带的负电荷的量称为元电荷,或基本电荷。

1.1 电荷及其守恒定律[教学目标]知识与技能1.知道两种电荷及其相互作用.知道电量的概念。

2.知道摩擦起电,知道摩擦起电不是创造了电荷,而是使物体中的正负电荷分开。

3.知道静电感应现象,知道静电感应起电不是创造了电荷,而是使物体中的电荷分开。

4.知道电荷守恒定律。

5.知道什么是元电荷。

过程与方法1、通过对初中知识的复习使学生进一步认识自然界中的两种电荷。

2、通过对原子核式结构的学习使学生明确摩擦起电和感应起电不是创造了电荷,而是使物体中的电荷分开.但对一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和不变。

情感态度与价值观通过对本节的学习培养学生从微观的角度认识物体带电的本质[教学重点]电荷守恒定律[教学难点]分析解决相关问题摩擦起电和感应起电的相关问题。

[教学过程]引入:同学们之前一直学习力学,伟大的物理学家牛顿,在经典力学方面做出了突出的成就,就像牛顿曾经谦虚的说过:“我认为自己就像在海边玩耍的小男孩,偶尔捡到一些光滑的卵石或漂亮的贝壳,以此为乐,而眼前是尚未发现的真理的大海。

”的确,牛顿并没有发现自然界值得人类知道的所有东西。

除了力学,物理还包括哪些分支呢?电学、磁学、光学、热学…..牛顿以后人类对电学进行了研究,发现了更为丰富多彩的规律,本节课我们就来学习选修3-1第一章《静电场》属于电学,本节课我们就来学习第一节《电荷及其守恒定律》一、电荷1.概念:物体有吸引轻小物体的性质,就说它带了电。

带电的物体叫带电体。

2.种类:正电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷3.相互作用同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

二、起电方法1、摩擦起电2、接触带电3、感应起电[实验演示]1、摩擦起电提问:物质的微观结构是怎样的?摩擦起电的原因是什么?原子的构成原子原子核核外电子质子中子(正电)(不带电)(中性)(负电)(正电)离原子核较远的电子容易受到外界的作用而脱离原子,摩擦时电子从一个物体转移到另一个物体上。

课题:§1.1电荷守恒学习目标:1.知道两种电荷以及它们的作用规律.2.掌握三种起电方式及其实质.3.知道电荷守恒定律及元电荷的概念.学教过程:一、电荷:1、电荷的种类:自然界只存在两种电荷,即 电荷和 电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是 电荷;用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是 电荷。

2、使物体带电的几种方式 (1)摩擦起电:两个不同的物体相互摩擦,带上等量导种的电荷。

摩擦起电的实质是:电荷的 (2)接触带电:不带电物体接触另一个带电物体,使电荷从带电体转移一部分到不带电的物体上。

两个完全相同的带电金属小球接触时电荷量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总电荷量平分。

①若初始状态两个小球中仅有一个带电(设01≠q ,02=q ),则两球接触后,电荷总量平分,电性不变,即2121q q q ='=' ②若初始状态两个小球带同种电荷(设为1q ,2q ),则两球接触后,电荷总量平分,电性不变,即22121q q q q +='=' ③若初始状态两个小球带异种电荷(设为1q ,2q -),则两球接触后,异种电荷先中和,剩余净电荷再平分,即22121q q q q -='='所谓的“净电荷”就是中和后剩余的正电荷或负电荷练习1、如图所示,半径相同的两个金属小球,A 、B 带相等的电荷量,相隔一定距离,两球之间的相互吸引力的大小是F .今让第三个半径相同的不带电的金属小球C 先后与A 、B 两球接触后移开.这时A 、B 、C 三球所带的电量分别是多少?(3)感应起电:导体接近(不接触)带电体,使导体靠近带电体一端带上与带电体相异的电荷,而另一端带上与带电体电荷相同的电荷。

① 感应起电的原理:当带一个带电物体接近导体时,由于电荷间的相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。

1 电荷及其守恒定律一、电荷1.两种电荷。

(1)电荷的分类:①正电荷:和用丝绸摩擦过的_________所带的电荷性质一样的电荷。

②负电荷:和用毛皮摩擦过的_________所带的电荷性质一样的电荷。

(2)电荷的性质:同号电荷相互________,异号电荷相互________;且带电体有_________________的性质。

2.摩擦起电:两个物体相互摩擦时,______从一个物体转移到另一个物体,原来呈电中性的物体由于_______电子而带负电,_______电子的物体则带正电。

3.感应起电:(1)自由电子:金属中离原子核________的能脱离原子核的束缚而在金属中___________的电子。

(2)静电感应:当一个带电体靠近导体时,由于______________________,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带________电荷,远离带电体的一端带________电荷的现象。

(3)感应起电:利用___________使金属导体带电的过程。

【自我思悟】1.用丝绸摩擦玻璃棒,是不是只有玻璃棒上带电?2.发生感应起电现象的条件是什么?二、电荷守恒定律和元电荷1.电荷守恒定律:(1)内容:电荷既不会_________,也不会_________,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量_____________。

(2)电荷守恒定律现在的表述:一个与外界没有_____________的系统,电荷的代数和_____________。

2.元电荷:(1)电荷量:电荷的_________。

在国际单位制中,它的单位是_________,符号_______。

(2)元电荷:最小的电荷量,即_________或_________所带的电荷量,用e表示,e=_________________。

最早由美国物理学家__________测得。

1.1 电荷及其守恒定律一、自主学习1.自然界中只存在两种电荷:同种电荷互相,异种电荷互相.2.使不带电的物体通过某种方式转化为带电状态的过程叫.常见的起电方式有、和等.例如:一个带电的金属球跟另一个与它完全相同的不带电的金属球接触后,两者必定带上等量同种电荷;用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带电;不带电的导体在靠近带电体时,导体中的自由电荷受到带电体的作用而重新分布,使导体的两端出现电荷.3.电荷守恒定律:电荷既不能,也不会,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移的过程中,电荷量的总量保持不变.电荷守恒定律是自然界重要的基本定律之一.在发生正负电荷湮没的过程中,电荷的代数和仍然不变,所以电荷守恒定律也常常表述为:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变.4.元电荷:⑴电荷的叫做电荷量.电荷量在国际制单位中,它的单位是,简称,用表示,正电荷电量为值,负电荷电量为值.⑵迄今为止,科学家发现的最小电荷量就是所带的电荷量,质子、正电子所带的电荷量与它,但符号,人们把这个最小的电荷量叫做元电荷,用表示.⑶所有带电体的电荷量或者,或者是倍,也就是说,电荷量是不能的物理量.⑷电荷量的数值最早是由美国科学家测得的,其数值为.电子的与电子的之比叫做电子的比荷.二、典型例题例1 如图1-1所示,A、B、C是三个安装在绝缘支架上的金属体,其中C 球带正电,A、B两个完全相同的枕形导体不带电.试问:〔1〕如何使A、B都带等量正电?〔2〕如何使A、B都带等量负电?〔3〕如何使A带负电B带等量的正电?例2绝缘细线上端固定,下端挂一轻质小球a,a的表面镀有铝膜.在a的近旁有一绝缘金属球b,开始时,a、b都不带电,如图1-2所示,现使b带正电,那么< >A.b将吸引a,吸住后不放开B.b先吸引a,接触后又把a排斥开C.a、b之间不发生相互作用例3两个完全相同的金属球,一个带8106-⨯+C的电量,另一个带8102-⨯-C的电量.把两球接触后再分开,两球分别带电多少?三、当堂检测及作业1.关于元电荷的理解,下列说法正确的是< >A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量C.元电荷就是质子D.物体所带电量只能是元电荷的整数倍2.关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法中正确的是< >A.摩擦起电现象说明机械能可以转化为电能,也说明通过做功可以创造出电荷1-3所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属验电箔.若使带负电的绝缘金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象是〔〕A.只有M端验电箔张开,且M端带正电B.只有N端验电箔张开,且N端带负电C.两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电D.两端的验电箔都张开,且左端带正电,右端带负电4.M和N是原来都不带电的物体,它们互相摩擦后M带正电荷1.6×10-10C,下列判断中正确的是〔〕A .在摩擦前M和N的内部没有任何电荷B.摩擦的过程中电子从N转移到了MC.N在摩擦后一定带负电荷1.6×10-10CD.M在摩擦过程中失去了1.6×10-10个电子5.如图1-4,有一带正电的验电器,当一金属球A靠近验电器的小球B<不接触>时,验电器的金箔张角减小,那么〔〕A.金属球A可能不带电B.金属球A可能带负电C.金属球A可能带正电D.金属球A一定带正电6. 如图1-5,小球质量分别为m1、m2,带同种电荷,电量分别为q1、q2,将它们用等长的绝缘细线悬于同一点O,此时两细线与竖直方向的夹角相等,那么必有〔〕=m21=q21=m2 q1=q211-6所示,当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上电荷的移动情况是< >A.枕形金属导体上的正电荷向B端移动,负电荷不移动B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B 端和A 端移动D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A 端和B 端移动8.当一个验电器带电时,为什么两片金箔会张开一个角度?为什么金箔不能张开更大的角?四、能力提高9.多少个电子的电荷量等于 -32.0 μC ?〔电子电荷量e=1.6×10-19C 〕10.干燥的天气一个人拖了鞋在地毯上走,聚集了 - 48 μC 的净电荷.此人身上有多少个净剩余电子?他的质量增加了多少?〔电子质量m=9.1×10-31kg 〕11.两个完全相同的金属球,一个带q 3+的电量,另一个带q 9-的电量.把两球接触后再分开,两球分别带电多少?参考答案:一、电荷守恒例1〔1〕把AB 紧密靠拢,让C 靠近B,那么在B 端感应出负电荷,A 端感应出等量正电荷,把A 与B 分开后再用手摸一下B,那么B 所带的负电荷就被中和,再把A 与B 接触一下,A 和B 就带等量正电荷.〔2〕把AB 紧密靠拢,让C 靠近B,那么在B 端感应出负电荷,A 端感应出等量正电荷,再用手摸一下A 或B,那么A 所带的正电荷就被中和,而B 端的负电荷不变,移去C 以后再把A 与B 分开,那么A 和B 就带等量负电荷.〔3〕把AB 紧密靠拢,让C 靠近A,那么在A 端感应出负电荷,B 端感应出等量正电荷,马上把A 与B 分开后,那么A 带负电B 带等量的正电.例2、B 正确.例3、C q 8102-⨯=,带正电.1 BD2 BC3 C4 C5 AB6 A7 B 8当验电器带电时,两片金箔上带同种电荷,同种电荷相排斥,所以两金箔会张开一定的角度.金箔的张角越大,那么重力对金箔的力矩也越大,当重力的力矩与排斥力的力矩相平衡时,金箔就能够保持静止状态,其张角就不会再增大. 9 、2.0×1014个 10 、3.0×1014个;2.73×10-16kg 11、q q q 321-==。

知识回顾:用丝绸摩擦的玻璃棒带正电荷,用毛皮摩擦的橡胶棒带负电荷。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,根据电荷的这种特点制成了验电器。

当有带电的导体接触验电器小球时,验电器内部的金属箔有一定的张角。

验电器为什么梳子能把小纸屑吸引起来呢?为什么她的头发会立起来呢?油罐车的尾部有一条铁链第一章静电场1.1 电荷及其守恒定律1. 知识与能力√ 知道自然界存在两种电荷,正电荷和负电荷,知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,并能由此解释生活中的一些物理现象。

√ 理解元电荷的概念,并知道电荷量只能是一系列不连续的整数值。

√ 记住元电荷的值和电子质量,会计算电子的比荷。

过程与方法√ 通过实践摩擦起电的过程了解使物体带电的方法和从微观角度解释带电的本质。

√ 通过静电感应实验学会分析电荷的变化情况。

3.情感态度与价值观√ 理解并掌握电荷守恒定律,并会用电荷守恒定律解释近代微观原子领域的一些实验现象。

教学重点:教学难点:摩擦起电现象的分析感应起电现象的分析电荷守恒定律原子结构内容解析二、电荷守恒定律三、元电荷原子核核外电子(带负电)质子(带正电)中子(不带电)原子核的正电荷数量与电子的负电荷数量一样多,所以整个原子对外界不显电性。

1、原子结构一、电荷子和中子被核力紧密地束缚在一起。

核力来源于强相互作用,所以原子核的结构一般是很稳定的。

核外电子靠质子的吸引力维系在原子核附近。

多少和运动状况也不相同。

质子、中子数目不同电子运动轨道不同核外电子绕原子核高速运动2、摩擦起电容易受到外界的作用而脱离原子。

当两个物体摩擦时,一些束缚的不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体,于是,原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体带正电。

这就是摩擦起电。

摩擦起电并不是创造了电荷,而是使物体中的正负电荷分开,并使电子从一个物体转移到另一个物体。

用丝绸摩擦的玻璃棒带正电▲用毛皮摩擦的橡胶棒带负电常见的摩擦起电现象:3、自由电子子核的束缚在金属中自由活动,这种电子叫自由电子。

失去这种电子的原子变成离子,它们在金属内部排列起来,每个正离子都在自己的平衡位置上振动而不移动,只有自由电子穿梭其中,这就使金属成为导体。

电子、离子对外显电性,原子、分子对外不显电性。

自由电子在外加电场的作用下,在金属阳离子的缝隙中穿梭、碰撞,发生移动,这是金属导体导电的根本原因。

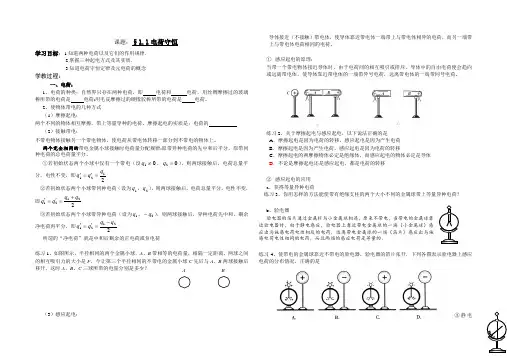

金属内部结构4、静电感应取一对用绝缘支柱支持的金属导体A、B,使它们彼此接触。

起初它们不带电,贴在它们下面的金属箔是闭合的。

说明:A、B 不带电。

⑵现在把带正电荷的球C移近导体A,可以看到A、B上的金属箔都张开了。

说明:A、B 带电。

如果先把A、B分开,然后移去C,可以看到A、B上的金属箔仍然张开。

说明:A、B仍然带电。

⑷如果再让A、B接触,A、B上的金属箔全都闭合。

说明:A、B不带电。

的正负电荷分开,使电荷从物体的一部分转移到另一部分。

当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。

这种现象叫静电感应。

利用静电感应使物体带点的过程叫感应起电。

学了静电感应再来回顾一下实验:⑴金属箔未张开是由于开始阶段导体不带电;⑵中金属箔张开是由于静电感应,A侧带正电,B侧带负电;⑶中A、B 分离但电荷未发生移动,金属箔仍然张开;⑷中金属箔闭合是由A、B中由于感应起电产生的正负电荷数量相等,等量异号电荷发生中和,使整个导体不显电性。

想一想若是先移开C再分开A、B,金属箔情况怎样呢?二、电荷守恒定律静电感应:正负电荷的分开和物体内的转移。

由此可以归纳出电荷守恒定律:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变。

生一个正电子和一个负电子;一对正负电子可以同时湮没,转化为光子。

但在实验中,带电粒子总是成对产生或湮没,两个粒子带电数量相等但正负相反,而光子又不带电,所以电荷的代数和仍然不变。

的现在描述是:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变。

子所带的电荷量,人们把这个最小的电荷量叫做元电荷,用表示,它的值为:在计算中常取值:e Ce 191033177602.1-⨯=Ce 191060.1-⨯=元电荷的数值最早是由美国物理学家密立根(likan,1868-1953)测得的。

三、元电荷密立根(likan,1868-1953)(likan,1868-1953)美国物理学家,最早测出电荷量的值,获得了1923年的诺贝尔物理学奖。

e电荷的多少叫电荷量。

单位:库伦(简称库,用C表示)大小:元电荷的整数倍正负:正电荷带正电加“+”,负电荷带负电加“-”质子、金属阳离子带正电,自由电子、非金属阴离子带负电。

子的比荷,这是一个重要的物理量。

C e 191033177602.1-⨯=电子的电荷量:kg m 301091.0-⨯=电子的质量:电子的比荷:k g C m e e/1076.111⨯=课堂小结一、电荷原子结构:质子数等于带负电的核外电子数)摩擦起电:不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体,于是,原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体带正电。

摩擦起电实现了电荷的分开和在物体间的转移。

自由电子:的束缚在金属中自由活动,这种电子叫自由电子。

(金属导电的根本原因是自由电子的移动。

)静电感应:当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。

这种现象叫静电感应。

(静电感应实现电荷的分开和在物体内的转移。

)电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变。

三、元电荷人们把最小的电荷量叫做元电荷,(等于电子的电荷量)。

其为:。

在计算中常取:。

电荷量只能是元电荷的整数倍。

C e 191033177602.1-⨯=Ce 191060.1-⨯=手拿不带电的金属棒靠近带正电的验电器,那么验电器金属箔张开的角度()A.因为金属棒本来不带电所以张角不变;B.因为金属棒即使有感应电荷也要通过人体导入地球上,所以张角不变;C.因为金属棒上感应电荷是等量异号电荷,对验电器的作用抵消,所以张角不变;D.略有减少,因为金属棒感应有负电荷。

课堂练习D以下关于摩擦起电与静电感应现象的描述,说法正确的是()DA.摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生电荷。

B.摩擦起电是因为产生电荷,感应起电是因为电荷的转移。

C.摩擦起电的两物体必是绝缘体,而感应起电的物体必是导体。

D.不论是摩擦起电还是感应起电,都是电荷的转移。

绝缘细线上端固定,下端挂一轻质小球a,a的表面有铝膜。

在a的近旁有一底座绝缘球b,开始时a、b球都不带电,如图所示,现使b带电,则()。

b a A. ab之间不发生相互作用;B. b将吸引a,吸引在一起不放;C. b立即把a排斥开;D. b先吸引a,接触后又把a排斥开。

D6.568×10-19C ②13.13×10-19C③8.204×10-19C ④16.48×10-19C⑤11.50×10-19C ⑥18.08×10-19C⑦19.21×10-19C ⑧26.131×10-19C⑨26.131×10-19C根据这些数据可以推算元电荷的值为。

4.电荷量的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的。

他在不同时刻测得单个油滴上呈现的电荷量,其结果(绝对值)如下:e 1.641×10-19C把两个小球接触一下再分开一小段距离,发现两小球相互排斥,则这两个金属小球原来的带电情况可能是()BCDA.两小球原来带有等量异种电荷;B.两小球原来带有同种电荷;C.两小球原来带有不等量异种电荷;D.两下球原来只有一个带电;(2006年北京)使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的金属箔张开。

下列各图表示验电器上感应电荷分布情况正确的是( )++++++A.-+++--B.-++---D.-+----C.B点拨相互排斥异种电荷相互吸引。

②静电感应现象。

由①可直接判断带电体接近验电器时引起的张角变化;由①②两个知识点亦可解决中性导体接近带电体的验电器时张角的变化。

观察当验电器接触电荷不同时,张角一样吗?答:在天气干燥的季节,脱掉外衣时,由于摩擦,外衣和身体各带了等量、异号的电荷。

接着用手去摸金属门把手时,身体放电,于是产生电击的感觉。

答:由于A 、B 都是金属导体,可移动的电荷是自由电子,所以,A 带上的是负电荷,这是电子又B 移动到A 的结果。

其中,A 得到的电子数为与B 失去的电子数相等。

101981025.6106.110⨯=⨯=--n 教材习题答案答:图1-4是此问题的示意图。

导体B 中的一部分自由电子受A 的正电荷吸引会聚集在B 的左端,右端会因失去电子而带正电。

A 对B 左端的吸引力大于对右端的排斥力,A 、B 之间产生吸引力。

B +++++A ++++----图1-4答:此现象并不是说明制造出了永动机,也没有违背能量守恒定律。

因为,在把A、B分开的过程中要克服A、B之间的静电力做功。

这是把机械能转化为电能的过程。