材料热力学在电池中的应用

- 格式:dps

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:23

高中物理中的热学与科技应用导言热学是物理学的一个重要分支,主要研究与热有关的现象和规律,以及热能的转化和传递。

在高中物理课程中,热学是一个重要的内容,它不仅是基础理论,还有着广泛的科技应用。

本文将探讨高中物理中的热学原理及其在科技领域中的应用。

一、热传导在材料研究中的应用热传导是热学的基本现象之一,通过分子的碰撞将热量从高温区域传递到低温区域。

在材料研究中,热传导的性质对于材料的设计和优化非常重要。

以导热性能为例,热传导率是一个衡量材料导热性能的重要指标。

当我们需要设计一个高效的散热器时,需要选择导热性能良好的材料。

铜是一种导热性能较好的金属材料,因此常常用于散热器的制造。

而在电子器件中,导热性能良好的陶瓷材料也得到广泛应用。

此外,通过对热传导的深入研究,科学家还发现了一些特殊的材料,如热敏电阻材料,可根据温度变化改变电阻值。

这种材料广泛应用于温度测量和控制的领域,例如温度传感器、温控开关等。

二、热辐射在光电技术中的应用热辐射是指物体由于温度而发出的电磁辐射。

热辐射现象的研究不仅有助于理解物体的热特性,而且在光电技术中有着广泛的应用。

光电传感器是一种利用物体的热辐射特性进行测量和控制的传感器。

常见的红外线传感器、夜视仪、红外测温仪等都是基于热辐射原理开发的。

通过测量物体辐射出的红外线强度,可以获得物体的温度信息,实现非接触式的温度测量。

此外,热辐射的研究还推动了光学通信技术的发展。

通过研究热辐射的频谱特性,科学家们设计出了更高效的红外激光器,使得红外通信系统的传输速度大幅提升。

三、热力学在能源领域中的应用热力学是研究热能转化和热能工作的学科。

在能源领域中,热力学的应用非常广泛。

蒸汽发电是利用热能进行能源转化的重要方式之一。

通过燃烧煤炭、天然气等燃料产生高温高压蒸汽,将其驱动汽轮机旋转,进而产生电能。

这是一个典型的热力学循环过程,利用了热能转化为机械能再转化为电能的原理。

此外,太阳能是一种重要的可再生能源,其利用也依赖于热力学原理。

热力学定律在材料科学中的应用热力学定律是热力学的基础,是研究物质在不同条件下的热珀特性和各种热过程的基本原理。

在材料科学领域中,热力学定律的运用是至关重要的,不仅可以优化材料的性能,还可以指导新材料的设计与制备。

一、热力学定律的基本原理热力学定律主要包括能量守恒定律、熵增定律和热力学温度定律。

其中,能量守恒定律指出,能量既不能被创造,也不能被毁灭,只能通过能量转换的方式改变形式。

熵增定律是指,任何封闭系统的熵都不会减少,只能增加或保持不变。

而热力学温度定律则规定了不同物质的热平衡状态。

二、1.材料热稳定性的研究热稳定性是指材料在高温或长时间的作用下,其化学结构和性能的稳定性。

通过热力学定律可以研究质量、温度、压力等因素对材料结构和性能的影响,为新材料设计和制备提供参考。

2.材料相变过程控制相变过程是材料中普遍存在的现象之一,它在材料的制备和性能调控中起着关键作用。

热力学定律可以控制相变过程的起始温度、转变速度和转变终点等参数,以便通过改变结构气体均方差来改变材料的物理和化学性质。

3.材料热膨胀系数的计算材料在不同温度和压力下受热膨胀系数影响,它是材料热学性质的一个重要指标。

根据热力学定律可以计算材料在不同温度和压力下的热膨胀系数,为材料的设计和制备提供理论依据。

4.热力学计算方法优化在材料科学领域中,热力学计算方法是实现材料预测、设计和制备的重要手段之一。

热力学定律可以促进热力学计算方法的优化和发展,提高计算精度和效率。

5.材料热电性能的分析材料的热电性能是指材料受到温度变化时产生的电磁效应。

热力学定律可以控制材料的电导率和热导率,从而提高材料的热电性能,适用于太阳能电池板和热电转化设备等领域。

三、热力学定律的局限性热力学定律是研究材料热学性质的基础,但它也有很大的局限性。

比如,热力学定律不能完全描述物质在极低温度和超低温度下的行为。

此外,热力学定律也无法解释一些特殊材料的行为,如超导体和痕量材料等。

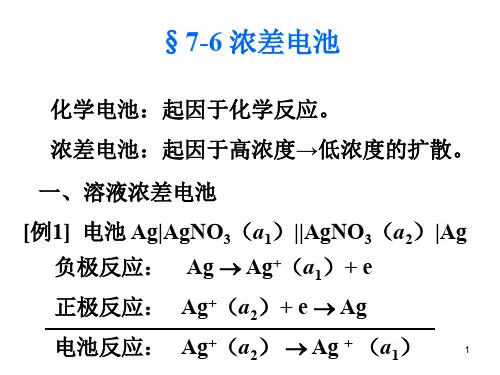

锂电池是一种以锂离子在正负极之间迁移来产生电流的电池。

它基于化学反应,其中锂离子在电池的正极(正极材料)和负极(负极材料)之间来回移动,通过外部电路提供电力。

以下是锂电池的基本化学热力学原理:

1. 正极反应(正极材料):

在正极,典型的材料是锂钴氧化物(LiCoO2)或其他锂过渡金属氧化物。

正极上的典型化学反应是:

这是一个氧化还原反应,其中锂离子从正极材料中脱离,形成自由的锂离子和电子。

2. 负极反应(负极材料):

在负极,典型的材料是石墨(或类似的碳材料)。

负极上的典型化学反应是:

这是锂离子插入石墨晶格的过程,同时释放电子。

3. 总反应:

将正极和负极的反应结合,可以得到锂电池的总体反应:

在这个过程中,锂离子在正负极之间移动,同时释放电子。

4. 电动势和热力学:

电动势(电压)是由正极和负极之间的电势差产生的。

热力学角度来看,这个电池的电动势取决于正负极材料的标准电极电势和锂离子的化学势。

总体来说,锂电池的性能与正极和负极材料的选择有关,这些材料的化学反应和电化学性质决定了电池的性能、能量密度和循环寿命。

热力学和动力学模型在电池分析中的应用在电池研究领域,热力学和动力学模型是非常重要的工具。

热力学模型可以帮助我们理解电池内部的能量转换和热转移,而动力学模型则可以帮助我们理解电池充电和放电的机制。

在这篇文章中,我将详细介绍热力学和动力学模型在电池分析中的应用,并讨论它们的优势和局限性。

热力学模型在电池分析中的应用热力学模型的主要作用是描述能量转移、物质传递和热转移。

对于电池来说,这意味着我们可以使用热力学模型来分析电池内部的化学反应、电子转移和热量释放。

这些分析可以帮助我们理解电池的性能和寿命,并优化电池设计以满足不同的应用需求。

热力学模型通常可以分为两类:均质模型和非均质模型。

均质模型假设电池内部的化学反应和物质传递是均匀的,不考虑电池内部的复杂结构和异质性。

非均质模型则更加复杂,根据电池的实际结构和材料组成,考虑了电池内部的非均匀性和异质性。

根据具体的应用,我们可以选择不同的热力学模型进行分析。

在电池的热力学分析中,一个重要的参数是电池的放热能力,即电池内部产生热量的能力。

这个参数通常可以用内阻和电池电压的变化来描述。

内阻越大,电池的放热能力就越弱。

因此,我们可以使用热力学模型来通过内阻和电池电压的变化来分析电池内部的放热能力。

动力学模型在电池分析中的应用动力学模型的主要作用是描述电池在充电和放电过程中的反应机制和速率。

这些模型通常基于电池内部的化学反应,考虑了电极材料、电解质和电子传导等因素,可以用来预测电池的充电和放电性能。

在电池的动力学分析中,一个重要的参数是电池的电化学反应速率,即电池内部反应的速度。

这个参数通常可以用电极材料和电解质的组成和特性来描述。

我们可以使用动力学模型来分析电极材料和电解质的特性,预测电池的充电和放电性能,以及优化电池的设计。

热力学和动力学模型的局限性尽管热力学和动力学模型可以帮助我们理解电池的内部机制和优化电池的设计,但它们也有一些局限性。

其中一个是模型的复杂性和精度。

材料化学在新能源研发中的应用随着新能源的日益普及,人们对于材料化学在新能源研发中的应用越来越关注。

作为新能源技术的核心之一,材料化学在新能源研发中的应用具有重要的地位。

本文将探讨材料化学在新能源研发中的应用,并分析其发展趋势。

一、太阳能电池太阳能电池是当今新能源领域中最为广泛应用的技术之一。

材料化学在太阳能电池的研发过程中具有重要作用。

首先,太阳能电池需要选用高效的光吸收材料。

材料科学家可以通过研究材料的能带结构、导电性等特性,开发出更加高效的光吸收材料,提高太阳能电池的光电转换效率。

此外,太阳能电池需要保证光电子的传输效率和储存稳定性。

在这方面,材料科学家可以通过研究材料的电子传输行为,并针对材料的不足进行改良。

二、锂离子电池锂离子电池被广泛应用于移动电子产品和电动汽车等领域,是当今最为流行的电池技术之一。

在锂离子电池的研发过程中,材料化学起着关键作用。

首先,锂离子电池需要选用高性能的阳极、阴极材料。

材料科学家可以通过调控材料结构、提高材料纯度等方式来优化电池的性能。

其次,锂离子电池需要保证电池的循环寿命和安全性。

在这方面,材料科学家可以通过研究材料的电化学性质、热力学性质等特性,有针对性地进行改良设计。

三、燃料电池燃料电池是一种利用氢气等燃料广泛应用的电池技术。

材料化学在燃料电池的研发中也具有重要作用。

首先,燃料电池需要选用高效的催化剂。

催化剂的选取关系到燃料电池的电化学效率。

材料科学家可以通过研究催化剂的结构、表面性质等特性,开发更为高效的催化剂,提高燃料电池的效率。

其次,燃料电池需要保证电池的稳定性。

在这方面,材料科学家可以通过研究材料的稳定性,有针对性地改良设计电池各部分材料的结构和组成,以提高燃料电池的稳定性和寿命。

四、发展趋势随着新能源技术的不断发展和完善,材料化学在新能源研发中的应用越来越广泛。

未来,材料化学将在新能源研发中发挥更加重要的作用。

一方面,材料科学家将继续针对新能源装置各个方面材料进行深入研究,开发更加高效、稳定、环保的材料。

热学在能源技术中的前沿应用热学在能源技术中的前沿应用热学作为研究热现象和能量转换的学科,在能源技术中有着广泛的应用。

以下是一些热学在能源领域中的前沿应用:1. 热电材料(Thermoelectric Materials)热电效应(Thermoelectric Effect)热电效应指的是材料在温度差异下产生的电压差和电流的现象。

利用这种效应,可以将热能直接转化为电能,并反过来将电能转化为制冷效果。

热电材料的研究和应用有助于提高能源利用效率,减少对环境的负荷。

热电发电(Thermoelectric Power Generation)热电发电技术利用热电效应,将废热转化为电能。

这项技术可以应用于各种能源系统中,如汽车废气、火力发电厂等,将废热转换为电力,提高能源的利用效率。

高效热电材料的开发(Development of High-performance Thermoelectric Materials)目前,研究人员致力于开发具有高效的热电特性的材料,以提高热电转换效率。

通过优化材料结构、改变电子和晶格的相互作用等手段,可以提高材料的热电性能,从而实现更高效的热电转换。

2. 相变储能技术(Phase Change Energy Storage)相变材料(Phase Change Materials)相变材料是一种具有较高储能密度的材料,通过吸收或释放相变热来储存和释放能量。

相变材料广泛应用于储能系统中,如太阳能系统和储能设备,可以有效地平衡能源供应和需求之间的差异。

相变热管理(Phase Change Heat Management)相变热管理技术通过控制相变材料的相变温度和相变速率,实现对热能的调节。

这项技术可以应用于热电设备、航天器热控系统等领域,提高能量利用效率,并保护设备免受过热或过冷的影响。

相变储能的热力学模拟与优化(Thermodynamic Modeling and Optimization of Phase Change Energy Storage)相变储能系统的热力学模拟与优化是研究人员关注的焦点。

热电材料的性能和应用热电材料,是指能够将热能转化为电能或将电能转化为热能的材料。

它们具有独特的物理和化学性质,广泛应用于各种能源转换和热管理的领域。

本文将介绍热电材料的性能和应用。

一、热电效应热电效应是指在温差存在时,电子的热运动会导致电子在晶格中发生漂移,从而引起电势差的发生。

热电效应具有两种基本形式:Seebeck效应和Peltier效应。

Seebeck效应是指温差作用下,不同金属之间导电体系中的自由电子的运动由于热力学变化而产生的电势差。

Peltier效应是指二类不同金属之间导电体系,在交替通强通弱电流的作用下,会产生热量和冷量。

两种效应可以通过热电材料进行转换。

二、热电材料的性能热电材料的性能取决于热电系数、电导率和热导率。

热电系数是指材料在温差作用下,单位温差引起的电势差与温度差的比值。

高热电系数材料能够产生更高的电压。

电导率是指在单位长度下,单位时间内,材料内导电电子通过的电流量。

热导率是指单位时间内从单位面积内的材料中传导热量。

在热电材料中,要同时优化热电系数和电导率,以获得较高的热电性能。

三、热电材料的应用1.能源转换热电材料是一种重要的新能源转换材料。

随着能源的日益紧缺和对环境保护的要求,热电材料在利用自然界的低品位能源方面发挥着重要作用。

如太阳能发电系统,通过将光能转化为热能,在热电材料的作用下将其转化为电能。

另外,一些小型电子设备采用热电模块进行能量捕获,以延长电池寿命。

2.热管理随着电子设备尺寸不断缩小,散热问题越来越成为影响设备性能和寿命的瓶颈。

热电材料被广泛应用于热管理领域。

其原理是通过Peltier效应,将热量从热源处转移到冷源处,从而实现热管理。

热电制冷器件在微电子学、制冷设备等领域具有广泛应用。

3.环境探测热电材料广泛应用于环境探测领域。

热电传感器可以通过温度差变化,对空气中的有毒气体或者有害物质进行检测。

其原理是利用在局部产生的温度差引起的电压差变化,检测空气中的多种有害物质。

电池材料的热力学性质电池是当今社会重要的能源储存装置。

它们不仅提供了便捷的移动能源,还是可再生能源存储所必需的。

电池的核心是电解质和电极材料。

近年来,关于电极材料的热力学性质所进行的研究得到了广泛地关注。

一、电极材料的热容和热导率热容和热导率是电极材料的重要热力学性质。

热容指单位质量物质在一定温度下吸收或释放热量的能力。

热导率指单位距离、单位时间内有热量流动的量。

这两个参数的值取决于电极材料的能带结构和组成。

具体来说,材料的原子间能级与分布的不同将影响其电子热运动的方向和速度,从而决定其热容和热导率。

在现成的电极材料中,少数材料的热容和热导率已被精确测量。

更多的热力学数据需结合数值模拟来评估。

二、电极材料的热扩散系数和热膨胀系数电极材料的热扩散系数和热膨胀系数是研究电池性能的重要参数。

热扩散系数是材料承受热量向周围传输的能力。

它代表了材料内部的热传递速率和热分布均匀程度。

热膨胀系数指材料在受到温度变化影响时,会发生多少体积变化。

热扩散系数和热膨胀系数的值取决于材料的晶体结构和组成。

例如,石墨烯具有非常高的热扩散系数,而硫化有机材料则存在较大的热膨胀系数。

三、电极材料的热化学性质电极材料的热化学性质指它们在吸收或释放热量后发生化学反应的迹象。

借助其热化学性质,可对电极材料及其性能进行结构优化和性能改进。

例如,热可逆性是电池性能的重要指标之一。

该指标指在典型电池循环中,电极材料能否在高温归一化条件下重新生成和氧化还原反应。

热可逆性能够与电极材料的晶体结构和化学组成直接相关。

只有了解电极材料的热化学反应机制,才能更好地实现电极材料的结构设计和性能调控。

结论作为电池核心材料的电极材料的热力学性质是电池性能评估中不可忽视的一部分。

准确评估电极材料的热容、热导率、热扩散系数、热膨胀系数和热化学性质有助于进一步优化电极材料的结构设计和性能调控。

未来电极材料的研究方向和重点需要在解决热力学性质这一问题上不断加强。

热力学知识:热力学在材料学中的应用热力学是一门研究能量转化和传递的学科,并且在物质的特性和行为方面有着广泛的应用。

在材料科学领域,热力学可以被用来解释材料的热性能、相变行为和稳定性,为材料的设计和优化提供基础和指导。

本文将探讨热力学在材料科学中的应用,重点介绍在材料热性能、相变行为和稳定性方面的研究和应用,以及热力学在材料设计和工程中的作用。

一、热力学在材料热性能方面的应用热力学在材料热性能方面的应用主要包括热容、热导率、热膨胀系数等物理性质的研究和预测。

通过热力学原理,可以对材料的热性能进行分析和预测,为材料的选用和应用提供依据。

1.热容在材料科学中,热容是材料的重要物理性质之一。

热容表示单位质量的材料在温度变化时吸收或释放的热量。

热力学原理可以用来解释材料的热容特性,并且可以通过热力学模型和实验数据来预测材料的热容值。

热容的研究为材料在热工艺和热力学性能方面的应用提供了理论基础。

2.热导率热导率是材料在热传导过程中的性能参数,也是材料的重要热性能指标之一。

热力学原理可以用来理解和预测材料的热导率,从而指导材料的选择和应用。

通过热力学的研究,可以优化材料的热导率,提高材料的热传导性能。

3.热膨胀系数材料的热膨胀系数是材料在温度变化时长度、体积等尺寸参数的变化率。

热力学原理可以用来解释材料的热膨胀特性,并且可以通过热力学模型和实验数据来预测材料的热膨胀系数。

热膨胀系数的研究为材料在温度变化环境下的应用提供了重要参考。

二、热力学在材料相变行为方面的应用在材料科学领域,相变行为是材料特性和性能的重要研究对象。

热力学可以被用来解释材料的相变行为,包括固液相变、固固相变、固气相变等,为材料相变行为的预测和控制提供理论和方法支持。

1.固液相变固液相变是材料在温度变化时从固态向液态转变的过程。

热力学可以用来解释材料的固液相变行为,包括相变温度、相变焓等热力学参数的计算和预测。

固液相变的研究为材料在热处理和加工过程中的相变行为提供了理论依据。

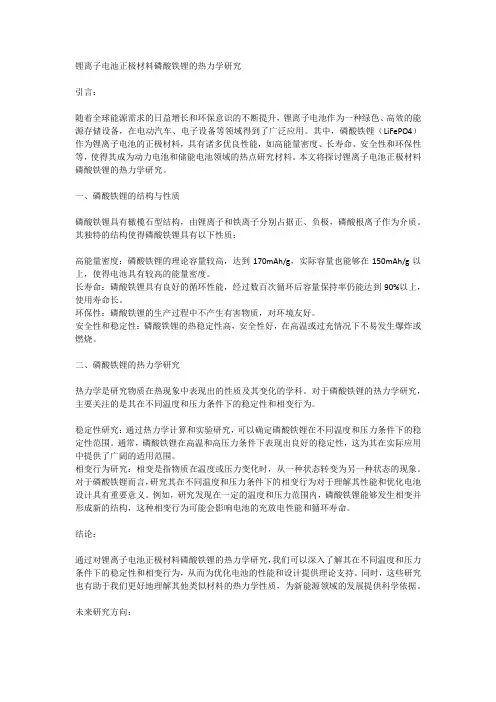

锂离子电池正极材料磷酸铁锂的热力学研究引言:随着全球能源需求的日益增长和环保意识的不断提升,锂离子电池作为一种绿色、高效的能源存储设备,在电动汽车、电子设备等领域得到了广泛应用。

其中,磷酸铁锂(LiFePO4)作为锂离子电池的正极材料,具有诸多优良性能,如高能量密度、长寿命、安全性和环保性等,使得其成为动力电池和储能电池领域的热点研究材料。

本文将探讨锂离子电池正极材料磷酸铁锂的热力学研究。

一、磷酸铁锂的结构与性质磷酸铁锂具有橄榄石型结构,由锂离子和铁离子分别占据正、负极,磷酸根离子作为介质。

其独特的结构使得磷酸铁锂具有以下性质:高能量密度:磷酸铁锂的理论容量较高,达到170mAh/g,实际容量也能够在150mAh/g以上,使得电池具有较高的能量密度。

长寿命:磷酸铁锂具有良好的循环性能,经过数百次循环后容量保持率仍能达到90%以上,使用寿命长。

环保性:磷酸铁锂的生产过程中不产生有害物质,对环境友好。

安全性和稳定性:磷酸铁锂的热稳定性高,安全性好,在高温或过充情况下不易发生爆炸或燃烧。

二、磷酸铁锂的热力学研究热力学是研究物质在热现象中表现出的性质及其变化的学科。

对于磷酸铁锂的热力学研究,主要关注的是其在不同温度和压力条件下的稳定性和相变行为。

稳定性研究:通过热力学计算和实验研究,可以确定磷酸铁锂在不同温度和压力条件下的稳定性范围。

通常,磷酸铁锂在高温和高压力条件下表现出良好的稳定性,这为其在实际应用中提供了广阔的适用范围。

相变行为研究:相变是指物质在温度或压力变化时,从一种状态转变为另一种状态的现象。

对于磷酸铁锂而言,研究其在不同温度和压力条件下的相变行为对于理解其性能和优化电池设计具有重要意义。

例如,研究发现在一定的温度和压力范围内,磷酸铁锂能够发生相变并形成新的结构,这种相变行为可能会影响电池的充放电性能和循环寿命。

结论:通过对锂离子电池正极材料磷酸铁锂的热力学研究,我们可以深入了解其在不同温度和压力条件下的稳定性和相变行为,从而为优化电池的性能和设计提供理论支持。

材料物理学中材料热力学性质的研究与应用材料物理学是研究材料的结构和性质的学科,其中热力学性质在材料研究领域中占有重要地位。

热力学性质指的是材料在热学过程中的性质,例如热容、比热、热导率、热膨胀系数等。

材料热力学性质的研究材料热力学性质的研究对于我们了解材料的物理性质具有重要的作用。

材料的热力学性质研究可以帮助我们了解物质的分子结构和运动规律,从而揭示材料的物理本质和特性。

在材料研究中,研究材料的热力学性质涉及到多种分析和测试方法,如热膨胀分析、差热分析、热重分析、热导率测试等。

其中,热力学测试是最常用的一种方法。

热力学测试可以直接测量材料在不同温度下的热力学性质,比如热膨胀系数、比热容等参数。

通过研究材料的热力学性质,可以深入了解材料的物理性质和热响应特性。

例如,在太阳能电池的研发中,通过了解太阳能电池吸收和转化太阳能的复杂机理,可以更好地提高太阳能电池的转换效率。

研究新型纳米材料的热力学性质,可以发现其独特的热响应特性和热传输性能,为新型材料的设计和应用提供了更多的思路。

材料热力学性质的应用材料热力学性质在很多领域都有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 能源领域:材料的热导率和比热容直接影响着能量存储和传输的效率。

因此,在能源领域中,研究材料的热力学性质对于提高能源利用效率具有重要的作用。

2. 焊接领域:在焊接过程中,了解材料热膨胀系数和热导率等热力学性质可以指导焊接过程的设计和操作。

3. 材料加工领域:通过了解材料热膨胀系数、比热等参数,可以优化材料的加工方式和工艺,在材料的加工过程中减少不必要的误差和损失。

4. 环境工程领域:研究环境中材料的热膨胀系数和热传导率等参数可以指导环境工程项目的设计和操作,提高工程的稳定性和可靠性。

结语综上所述,材料热力学性质的研究和应用对于我们了解材料的物理特性和应用具有重要的意义。

在未来的材料研究中,我们需要进一步深入了解材料的热力学性质和在不同应用场景下的表现,以提高材料的性能和应用效果,推动材料科技的发展。

热力学的应用及原理热力学是一门研究热量和能量转化的学科,广泛应用于物理、化学、能源、材料科学等领域。

其应用和原理分别如下:一、应用1.热力学应用于制冷热力学的制冷原理是利用变温吸热的原理,即通过对一个物体的热量流失来达到降温的目的。

如在电冰箱中,电机将制冷剂压缩,使其温度升高,然后通过冷凝器散热降温,再通过蒸发器将制冷剂蒸发,使得周围物体的温度降低。

2.热力学应用于发电热力学的热力循环原理应用于发电,例如:燃煤和核能发电都是利用热力循环原理,通过热能转化的方式使水蒸汽产生动能驱动发电机旋转。

3.热力学应用于能源利用热力学在能源利用上应用广泛,如利用太阳能发电是基于热能的转化,将太阳能转化为热能,以驱动发电机发电。

同时,热力学原理也应用于燃料电池、风力发电等领域。

4.热力学应用于化学反应在化学反应领域中,热力学原理也经常被应用。

例如:计算化学反应的热力学常数、反应速率等。

5.热力学应用于材料科学在材料科学领域,热力学原理广泛应用于半导体材料的生长与制备、合金熔炼和生长等方面。

6.热力学应用于生命科学热力学也在生命科学领域应用较广泛。

例如:在生物医学中,研究病原体生物合成等生物化学过程的热力学性质和生化循环等。

二、原理1.热力学基本规律热力学的基本规律是熵增定律和热力学第一定律。

其中熵增定律表明在任何恒压条件下,热能永不会完全转化为劳动,会因为它速度的变化而逐渐散失。

热力学第一定律即能量守恒定律的热学表述。

2.热力学热力循环原理热力学热力循环原理是热力学里面的一个基本原理,是指一种周期性的热力学过程。

在热力循环中,一定量的物体在某些状态下被收容,它经过一系列的状态转化返回原始状态。

在整个过程中,热能、劳动和其他性质将发生变化,有一些状态发生了相应的变化,而有一些状态保持不变。

3.热力学热力平衡原理热力学热力平衡原理是指在相同的热力学温度下,当两个物体之间的热交换达到平衡时,它们的热能转换效率最高。

4.热力学热力学动力学原理热力学动力学原理是指热力学状态的变化速率、温度、压力、物质量和其他物理化学性质的变化规律。

锂离子电池正极材料的热力学性质分析锂离子电池是近年来广泛使用的一种可充电电池,其广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等领域。

其中,正极材料是锂离子电池中的重要组成部分。

正极材料的性能直接影响着锂离子电池的容量、循环寿命等性能指标。

因此,对正极材料的热力学性质的研究和分析具有重要的意义。

正极材料主要包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂等。

这些材料的热力学性质包括热容、热导率、热膨胀等诸多方面。

首先是钴酸锂。

钴酸锂具有较大的热容和热导率,这是因为其分子结构具有较大的自由度,能够参与更多的热运动。

热容的大小与温度有关,一般在25℃左右时为81.39 J/(mol·K)。

热导率的大小对电池的散热性有直接影响,因此钴酸锂材料的导热系数一般应该在1.5~5.0 W/(m·K)之间。

其次是三元材料。

三元材料是一种典型的锂离子电池正极材料,包括锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物等。

三元材料的热容和热导率相对于钴酸锂较小,但是其热膨胀系数较小,具有较好的热稳定性。

热容和热导率的大小也与温度有关,三元材料的热容在25℃时大约为50 J/(mol·K),热导率在室温下一般应该在0.15~0.3W/(m·K)之间。

最后是锰酸锂。

锰酸锂是价格最低的锂离子电池正极材料之一,其热膨胀系数相对较小,具有较好的热稳定性。

热容和热导率的大小也与温度有关,锰酸锂的热容在25℃时大约为45.5 J/(mol·K),热导率在室温下一般应该在0.5~3.0 W/(m·K)之间。

总的来说,锂离子电池正极材料的热力学性质对其性能有着重要的影响。

各种正极材料的热容和热导率大小不同,在选择正极材料时需要根据具体应用场合和电池性能要求来进行选择。

对于温度变化较为剧烈的应用场合,应选用相对热稳定性较好的正极材料;对于需要更大的容量的电池,应选用较大热容和较高热导率的正极材料。

此外,在电池的使用和设计过程中也应该考虑正极材料的热膨胀性质,以避免电池的变形和损坏。

热力学分析在新型材料研究中的应用随着科技的不断进步和社会的发展,新型材料的研究成为了当前科研领域的热点之一。

在新型材料的研制过程中,热力学分析技术起着至关重要的作用。

热力学分析技术通过对材料内部的化学元素以及外部环境的影响进行分析,帮助研究者精确地控制材料的性质,从而实现预期的功能和效果。

因此,热力学分析技术对于新型材料研究初期的材料选择、结构优化和性能测试等环节具有重要的指导意义,同时也为新型材料的研制提供了强有力的支撑。

一、热力学基础热力学分析技术是在热力学基础之上发展起来的。

热力学是研究热量和能量转换关系的学科。

它是研究物质的宏观性质,包括温度、压力、体积等的学科。

在热力学中,广泛采用了热容、热传导、热膨胀、热电效应以及化学反应等概念。

这些概念在新型材料研究中都有着很重要的应用。

合理利用热力学基础理论,能够有效地指导新型材料研究和开发。

二、热力学应用举例2.1 相变材料的研究相变材料是一种能够在特定条件下从一种物态转变到另一种物态的材料。

目前常用的相变材料有记忆合金、热敏电阻材料、磁致伸缩材料等。

热力学分析技术可以对相变材料进行性能分析,如相变温度、热容、热交换等。

这些热力学性质往往是设计新型相变材料的基础。

2.2 高温合金材料研究高温合金材料是一种能够在高温环境下保持稳定的材料,目前广泛应用于航空和能源行业。

热力学分析技术可以对高温合金材料进行热膨胀系数和热导率的性能分析,从而确定其适用于升级更高温环境下的应用。

2.3 光伏材料研究光伏材料是指能够转换太阳能为电能的一类材料,目前广泛应用于城市化进程中的户外照明、农业灌溉等领域。

热力学分析技术可以对光伏材料的热膨胀系数、热电系数和电阻率等不同性能的相互关系进行研究和分析,从而确定材料的电光转化效率,提高太阳能光伏电池的利用效率。

三、热力学分析技术的优势热力学分析技术的优势主要体现在以下几个方面:3.1 精度高:热力学分析技术可以精确地对材料的热力学性质进行测试和分析,从而确定其各项性能参数。

新型材料的热力学性能及其应用研究随着科技的不断发展,新型材料的热力学性能越来越受到人们的关注。

热力学是物理学中研究物质热学性质的一门学科,而热力学性能则是指材料在不同温度、压力、湿度等环境下的物理性质。

这些性能不仅影响着材料本身的性能,也对材料的应用产生重要影响。

一、新型材料的热力学性能1. 热导率热导率是指材料导热能力的强弱,在物理学中通常用λ表示。

新型材料的热导率往往比传统材料更高,这使得它们在热管理领域中得到广泛应用。

例如,在电子产品中,高热导率的材料可以用于散热片和导热膏等热管理方案中。

2. 热膨胀系数热膨胀系数是指材料在温度变化时长度或体积的变化量与原来长度或体积的比值。

新型材料一般具有较低的热膨胀系数,这使得它们在高温环境下具有更好的稳定性和可靠性。

比如,在航空航天领域中,新型高温合金材料具有优异的热膨胀系数,并能承受高温高压等极端环境下的使用,成为了关键应用材料之一。

3. 热容和比热容热容指的是材料单位质量在升温时吸收的热能量,而比热容则表示单位质量材料吸收一定热量后升温的温度变化。

新型材料通常表现出较高的热容和比热容,这使它们在能源领域的热存储中具有应用前景。

例如,通过改变材料的热容和比热容,可以实现高效的热储能,并在可再生能源领域中得到广泛应用。

二、新型材料的热力学性能在应用中的体现1. 能源领域新型材料的热力学性能具有广泛的应用前景,在能源领域中扮演着重要的角色。

例如,在太阳能电池中使用的材料就必须具有较高的光吸收能力、高热导率和低反射率等优异的光学性能,才能提高太阳能电池的电能转化效率。

此外,新型材料在储能方面的应用也十分广泛。

由于新型材料的优良热储能性能,它们可以被应用于储热材料、热泵和储电池等领域,发挥出更高效的储能效果。

2. 电气领域在电气领域中,新型材料的性能能影响到电容器的性能和工作温度范围以及电池的循环寿命和充放电效率等方面。

例如,针对电池的充放电效率问题,一些研究者尝试利用新型材料的高热导率和低热膨胀系数的特性来改善电池的性能。

锂离子电池正极材料磷酸铁锂与化工热力学的关联《磷酸铁锂与化工热力学的关联》磷酸铁锂是一种常用于锂离子电池正极材料的化合物。

它具有较高的储能能力和良好的循环性能,因此在电动车、移动电话等领域中被广泛应用。

然而,磷酸铁锂的性能与化工热力学密切相关。

化工热力学是研究化学反应中能量转化与转移的学科,热力学定律可以预测和描述化学反应的能量变化。

在电池中,磷酸铁锂作为正极材料,参与了电池的充放电过程。

因此,了解磷酸铁锂在电池中的热力学性质对于优化电池性能、提高电池循环寿命至关重要。

首先,热力学性质对电池的放电过程产生影响。

在磷酸铁锂锂离子电池中,锂离子在充电和放电过程中在正极和负极之间移动。

正极材料的放电反应是一个自由能变化的过程。

在化工热力学中,自由能与反应的平衡态相关,通过计算自由能变化可以预测化学反应的平衡条件。

因此,了解磷酸铁锂的自由能变化有助于解析电池中放电过程的热力学特性。

其次,热力学性质还影响到锂离子电池的充电效率。

在充电过程中,外部电源向电池提供能量,使得锂离子从负极重新进入正极材料。

热力学性质可以指导充电电压和温度的选择。

通过控制充电电压和温度,可以优化电池的充电过程,提高充电效率,并减少电池的能量损耗。

此外,热力学性质还与磷酸铁锂的循环寿命密切相关。

电池的循环寿命是电池能够循环充放电的次数。

热力学分析可以确定电池充放电过程中的能量转化和损失,从而评估电池的循环寿命。

了解磷酸铁锂在循环过程中的热力学特性,有助于预测电池的寿命,并进一步改善电池的可靠性和稳定性。

综上所述,《磷酸铁锂与化工热力学的关联》揭示了热力学对锂离子电池正极材料磷酸铁锂性能的重要影响。

热力学性质可以指导电池的放电过程、充电效率和循环寿命,进而优化电池的性能。

通过深入研究磷酸铁锂的化工热力学特性,有望进一步提高锂离子电池的性能和应用范围。

材料热力学在电池中的应用姓名:吕羚源

学号:12S007045

∏

⎰

目录电池与电极材料的电压电极材料的理论容量热重分析在电池中的应用456电池实际能量密度电池能量密度的计算背景简介32

1

背景简介

能源危机是当今世界面临的主要困难

电池的应用及需要综合考虑的主要性能

二次电池就能量密度的发展历程图图3 二次电池就能量密度的发展历程图

提出的问题

1.电化学储能技术的能量密度是否存在极限?

2.锂离子电池、锂电池是电池开发的终极方向么?

3.对于热点的化学电源,其理论与实际能量密度大

致能达到什么水平?

电池能量密度的计算

s i f i s r G G ∆=∆∑γ(1)

对于一个化学反应来说,其化学反应前后化学能变化情况,可通过该反应的Gibbs 自由能进行描述:

如一个一般形式的反应:

αΑ + βB → γC +δD

δ(2)在标准条件下该反应的Gibbs 生成能可表示为:s B f s A f s D f s C f s

r G G G G G ∆-∆-∆+∆=∆βαδγ(3)

在等温等压条件下,当体系发生可逆变化时,体系Gibbs 自由能的减小等于对外所作的最大非体积功,如果只有电功,则:

s s r nFE G -=∆(4)

n 为每摩尔电极材料在氧化或还原反应中转移电子的量;F 为法拉第常数(F =96485C/mol ),nF 为转移总电荷量;

是标准条件下的热力学平衡电位,也称为电化学驱动势(electromotive force ,emf ),该方程式为Nernst 方程式。

s E

电池的能量密度可以用两种方式表示:质量能量密度(Wh/kg )和体积能量密度(Wh/L ),表达式

如下:

∑∆=M G s r M /ε∑∆=M s

r V V G /ε(5)(6)质量能量密度

体积能量密度对于给定电极材料,其充放电比容量可通过式

(2)计算:

M

nF Capacity 6.3/=(7)

图4 不同金属负极的M/O

2、M/S、M/MnO

2

等电池的理论质量能量密度比较

电池的实际能量密度

在实际电池电芯中,存在多种非活性物质,如集流体、导电添加剂、黏接剂、隔膜、电解质溶液、引线、封装材料等。

图5 典型动力锂离子电池中材料的质量比例

由表1可知,锂离子电池的比值R(61%)是所有电池中最

高的。

如果是按照61% 的比例,Li/O

2电池的能量密度可以

达到3182Wh/kg(Li

2

O产物)或2135Wh/kg(Li2O2产物)。

表1典型电池的理论能量密度与实际能量密度的比值

电池与电极材料电压

对于典型的基于相转变反应的电池,如Li/MnO电池,其反应式如下:

MnO+ xLi→x/2Li2O + xMn + (1-x)MnO (8)

其电池理论电压E可以表示为:

)

(

)

(

)

(

)

(

2/

2

Li

G

x

MnO

G

x

Mn

G

x

O

Li

G

x

G

xEF

F

F F

F

r

∆

-

∆

-

∆+

∆

=

∆

=

-

(9)

可以看出,该电池的电压与x值无关,为1.028 V定值。

但在实际电池中,由于反应物和产物的状态显著偏离理想材料,导致E值不是定值。

如果单看电极电位,按照如下考虑:

正极:MnO + 2Li+ 2e -→Li 2O + Mn

(10))(2)i (2)()()(22-++∆-∆-∆-∆+∆=∆=-e MnO G L G MnO G Mn G O Li G G F F F F F F r 电子内溶液中的ϕ(11)

负极:2Li →2Li+ 2e -

(12))()e i (2)(22Li G L G Li G G F F F F r ∆-∆+

∆=∆=--+-电极内溶液中ϕ(13)

假如MnO 与Li 电极内电子Gibbs 自由能相等,全电

池反应为式(11)与(13)相加,得:

)

()(2/2Mn G x O Li G x G xEF F F r ∆+∆=∆=-(9)

对于嵌入反应,例如:

LiCoO 2 → Li x CoO 2+ xLi (14)

)

()()(22LiCoO G x Li G x CoO Li G G xEF F F x F r ∆-∆+

∆=∆=-(15)Li x CoO 2的Gibbs 自由能随x 值不断变化,因此该反应的E 值随着脱锂量x 发生变化,电压在反应过程中有

一定范围。

电极材料的理论容量

对于锂离子电池的负极而言,需要知道在金属锂析

出电位之上,该材料最大能储存的锂的量。

例如,

对于锂离子电池的Si 负极,锂最多可以形成Li 22Si 5,相当于每摩尔Si 原子储存了4.4个电子与4.4 锂离子,按照Si 的摩尔质量计算,由公式(7)计算其理论容量

为4200 mAh/g 。

计算公式如下:

g mAh M nF Capacipy /420028

6.3964854.46.3=⨯⨯==(16)

对于正极材料,以锂离子电池为例,仍以相转变反应为例,类似于负极,可以通过其最大还原反应消耗的电子来估算。

如氟化石墨(CF)n 还原到LiF/C 的理论容量为864.6 mAh/g 。

其计算如式(17)所示:

g mAh M nF Capacipy /6.86431

6.39648516.3=⨯⨯==(17)

图5锂离子电池负极材料储锂容量和电压范围图6 锂离子电池正极材料理论容量和电压范围

热重分析在电池中的应用

热分析技术是指在程序温度控制下测量物质的各种物理性质与温度关系的一类技术。

是研究物质受热和冷却时所发生的各种物理和化学变化的有力工具。

它主要包括:热重分析法(TG)、差热分析法(DTA)、差示扫描

量热法(DSC)、热机械分析法(TMA)、动态热机

械分析法(DMA)等。

热重分析在锂硫电池中的应用图7 单质硫1和碳硫复合物2的TG图

结论

热力学理论计算有助于了解化学储能的理论极限,为估算实际电池的能量密度,开发新的电极材料、电池体系,了解化学储能器件能量密度的极限提供一定的理论参考依据。