唐代进士科(二)

- 格式:ppt

- 大小:204.50 KB

- 文档页数:37

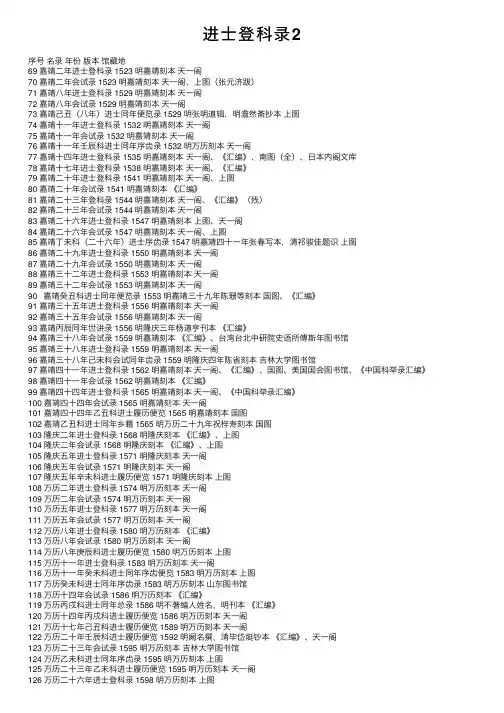

进⼠登科录2序号名录年份版本馆藏地69 嘉靖⼆年进⼠登科录 1523 明嘉靖刻本天⼀阁70 嘉靖⼆年会试录 1523 明嘉靖刻本天⼀阁、上图(张元济跋)71 嘉靖⼋年进⼠登科录 1529 明嘉靖刻本天⼀阁72 嘉靖⼋年会试录 1529 明嘉靖刻本天⼀阁73 嘉靖⼰丑(⼋年)进⼠同年便览录 1529 明张明道辑,明澹然斋抄本上图74 嘉靖⼗⼀年进⼠登科录 1532 明嘉靖刻本天⼀阁75 嘉靖⼗⼀年会试录 1532 明嘉靖刻本天⼀阁76 嘉靖⼗⼀年壬⾠科进⼠同年序齿录 1532 明万历刻本天⼀阁77 嘉靖⼗四年进⼠登科录 1535 明嘉靖刻本天⼀阁、《汇编》、南图(全)、⽇本内阁⽂库78 嘉靖⼗七年进⼠登科录 1538 明嘉靖刻本天⼀阁、《汇编》79 嘉靖⼆⼗年进⼠登科录 1541 明嘉靖刻本天⼀阁、上图80 嘉靖⼆⼗年会试录 1541 明嘉靖刻本《汇编》81 嘉靖⼆⼗三年登科录 1544 明嘉靖刻本天⼀阁、《汇编》(残)82 嘉靖⼆⼗三年会试录 1544 明嘉靖刻本天⼀阁83 嘉靖⼆⼗六年进⼠登科录 1547 明嘉靖刻本上图、天⼀阁84 嘉靖⼆⼗六年会试录 1547 明嘉靖刻本天⼀阁、上图85 嘉靖丁未科(⼆⼗六年)进⼠序齿录 1547 明嘉靖四⼗⼀年张春写本,清祁骏佳题识上图86 嘉靖⼆⼗九年进⼠登科录 1550 明嘉靖刻本天⼀阁87 嘉靖⼆⼗九年会试录 1550 明嘉靖刻本天⼀阁88 嘉靖三⼗⼆年进⼠登科录 1553 明嘉靖刻本天⼀阁89 嘉靖三⼗⼆年会试录 1553 明嘉靖刻本天⼀阁90 嘉靖癸丑科进⼠同年便览录 1553 明嘉靖三⼗九年陈珊等刻本国图、《汇编》91 嘉靖三⼗五年进⼠登科录 1556 明嘉靖刻本天⼀阁92 嘉靖三⼗五年会试录 1556 明嘉靖刻本天⼀阁93 嘉靖丙⾠同年世讲录 1556 明隆庆三年杨道亨刊本《汇编》94 嘉靖三⼗⼋年会试录 1559 明嘉靖刻本《汇编》、台湾台北中研院史语所傅斯年图书馆95 嘉靖三⼗⼋年进⼠登科录 1559 明嘉靖刻本天⼀阁96 嘉靖三⼗⼋年⼰未科会试同年齿录 1559 明隆庆四年陈省刻本吉林⼤学图书馆97 嘉靖四⼗⼀年进⼠登科录 1562 明嘉靖刻本天⼀阁、《汇编》、国图、美国国会图书馆、《中国科举录汇编》98 嘉靖四⼗⼀年会试录 1562 明嘉靖刻本《汇编》99 嘉靖四⼗四年进⼠登科录 1565 明嘉靖刻本天⼀阁、《中国科举录汇编》100 嘉靖四⼗四年会试录 1565 明嘉靖刻本天⼀阁101 嘉靖四⼗四年⼄丑科进⼠履历便览 1565 明嘉靖刻本国图102 嘉靖⼄丑科进⼠同年乡籍 1565 明万历⼆⼗九年祝梓寿刻本国图103 隆庆⼆年进⼠登科录 1568 明隆庆刻本《汇编》、上图104 隆庆⼆年会试录 1568 明隆庆刻本《汇编》、上图105 隆庆五年进⼠登科录 1571 明隆庆刻本天⼀阁106 隆庆五年会试录 1571 明隆庆刻本天⼀阁107 隆庆五年⾟未科进⼠履历便览 1571 明隆庆刻本上图108 万历⼆年进⼠登科录 1574 明万历刻本天⼀阁109 万历⼆年会试录 1574 明万历刻本天⼀阁110 万历五年进⼠登科录 1577 明万历刻本天⼀阁111 万历五年会试录 1577 明万历刻本天⼀阁112 万历⼋年进⼠登科录 1580 明万历刻本《汇编》113 万历⼋年会试录 1580 明万历刻本天⼀阁114 万历⼋年庚⾠科进⼠履历便览 1580 明万历刻本上图115 万历⼗⼀年进⼠登科录 1583 明万历刻本天⼀阁116 万历⼗⼀年癸未科进⼠同年序齿便览 1583 明万历刻本上图117 万历癸未科进⼠同年序齿录 1583 明万历刻本⼭东图书馆118 万历⼗四年会试录 1586 明万历刻本《汇编》119 万历丙戌科进⼠同年总录 1586 明不著编⼈姓名,明刊本《汇编》 120 万历⼗四年丙戌科进⼠履历便览 1586 明万历刻本天⼀阁121 万历⼗七年⼰丑科进⼠履历便览 1589 明万历刻本天⼀阁122 万历⼆⼗年壬⾠科进⼠履历便览 1592 明阙名撰,淸毕岱烶钞本《汇编》、天⼀阁123 万历⼆⼗三年会试录 1595 明万历刻本吉林⼤学图书馆124 万历⼄未科进⼠同年序齿录 1595 明万历刻本上图125 万历⼆⼗三年⼄未科进⼠履历便览 1595 明万历刻本天⼀阁126 万历⼆⼗六年进⼠登科录 1598 明万历刻本上图127 万历⼆⼗六年戊戌科进⼠履历 1598 明万历刻本上图、天⼀阁128 万历戊戌科进⼠同年序齿录 1598 明抄本⼭东博物馆129 万历⼆⼗九年进⼠登科录 1601 清抄本浙图、南图、《中国科举录汇编》130 万历⼰未(⼆⼗九年)会试录 1601 明史继偕等编,明万历间刊本吉林⼤学图书馆、《汇编》131 万历⾟丑科(⼆⼗九年)履历 1601 明万历刻本上图132 万历三⼗⼆年进⼠登科录 1604 明万历刻本上图133 万历三⼗⼆年会试录 1604 明万历刻本吉林⼤学图书馆134 万历三⼗⼆年甲⾠科会试进⼠履历便览 1604 明万历刻本天⼀阁、上图135 万历三⼗五年进⼠登科录 1607 明万历刻本,(清)潘祖荫跋国图、《中国科举录汇编》136 万历三⼗五年丁未科进⼠履历便览 1607 明万历刻本上图137 万历三⼗⼋年登科录 1610 明万历刻本台湾台北中研院史语所傅斯年图书馆138 万历三⼗⼋年庚戌科序齿录(残) 1610 明万历间刊本,墨批《汇编》139 万历四⼗⼀年会试录 1613 明万历刻本北京⼤学图书馆140 万历⼰未(四⼗七年)会试录 1619 明万历刻本《汇编》141 天启⼆年会试录 1622 明天启刻本国图、上图142 天启壬戌科进⼠同年序齿录 1622 明天启刻本上图、湖北图书馆143 天启⼆年壬戌科进⼠履历便览 1622 明天启刻本国图144 崇祯四年⾟未科进⼠履历 1631 明崇祯刻本天⼀阁145 崇祯七年甲戌进⼠三代履历便览 1634 明崇祯刻本天⼀阁、上图146 崇祯⼗年丁丑科进⼠三代履历 1637 明崇祯刻本天⼀阁、上图147 崇祯⼗三年庚⾠科进⼠三代履历 1640 明崇祯刻本天⼀阁、上图148 崇祯⼗六年癸未科进⼠三代履历 1643 明崇祯刻本上图。

简论唐代科举取士制度对唐人诗赋创作的内在影响作者:王辰来源:《中国学术研究》2013年第11期摘要:唐代科举取士制度是在当时政治、经济、社会等内部因素与各个国家、民族之间彼此互通有无,礼尚往来,汇聚、融合思想,交流、交锋文明等外部因素的广袤背景下,继承隋朝擢官拔吏制度的优良传统,汲取前代举贤任能机制的弥贵精华的基础上逐渐发展完善,并日臻成熟的一种独具大唐帝国思想内涵与文化特色的遴选人才制度。

毋庸置疑,这项制度对唐朝文人士大夫们的理想、心理、生活、人生、文学创作尤其诗赋创作都产生了内在影响。

关键词:唐代;科举取士制度;唐人诗赋创作;内在影响唐代科举取士制度作为一种选拔人才的制度。

与其说是一项考察制度,倒不如说是一种遴选文化。

这项考察制度,或者称为这种遴选文化,不仅给予莘莘寒门庶族士子们鲤鱼跃龙门、出世入仕的机会,而且作为一种符号标志表征着那个时代文人士大夫的精神风貌。

因此,不得不承认,唐代科举取士制度与唐人诗赋创作可谓是息息相关。

一、读书习业与投文干谒之时诗赋创作蔚为大观唐朝科举考试有明经科与进士科之分。

明经科主要测试儒家经典,基本是凭借硬背死记的功夫,即帖经。

每年录取近百人,考试环节也很简单,相对进士科来讲比较容易考中;而进士科虽也有帖经,但以测查诗词歌赋,政治见解为主,综合考量应试者治国理家的潜力和深层次挖掘题目内涵与真谛的能力,并且要在文章中提良谏,献妙策,还要关注文章措辞规范以及重视文笔优美。

考试过程也相对较麻烦,先要经过童试(县试、府试、院试),然后经过乡试(秋闱),再经过会试(春闱),最后才是殿试。

只有在殿试中举后,才能被称为“进士”。

每年应举者少则八九百人,多则一两千人,而其中最终能进士及第被录用者不过十数人,录取比例仅百分之一二,与明经科相比有较高难度。

所以有“三十老明经,五十少进士”的说法。

由此,不难想象进士科考试之艰难。

南宋严羽在《沧浪诗话·诗评》有言:“或问:…唐诗何以胜我朝?‟唐以诗取士,故多专门之学,我朝之诗所以不及也。

第1篇一、开场白尊敬的考官,各位考生,大家好!欢迎来到唐代科举面试环节。

唐代科举制度是中国古代选拔官员的重要方式,也是展现个人才华的舞台。

今天,我们将通过面试这一环节,考察各位考生的综合素质和应对实际问题的能力。

下面,我将为各位考生出题,请大家认真思考,充分展示自己的才华。

二、面试题目1. 请结合唐代的实际情况,谈谈你对“仁政”的理解,并举例说明如何在治理国家时实施仁政。

2. 唐代诗人杜甫有句诗:“国破山河在,城春草木深。

”请谈谈你对这句诗的理解,并结合唐朝历史背景,分析这句诗所蕴含的哲理。

3. 请谈谈你对唐代政治、经济、文化等方面的认识,并分析这些方面对唐朝繁荣昌盛的影响。

4. 请从唐代的民族政策、外交关系等方面,分析唐朝为何能够在当时世界舞台上占据重要地位。

5. 请谈谈你对唐代科举制度的看法,并分析其在选拔人才、推动社会进步方面的作用。

6. 请结合唐代历史,谈谈你对“贞观之治”的认识,并分析其成功的原因。

7. 请谈谈你对唐代诗词发展的看法,并举例说明唐代诗词在艺术上的创新。

8. 请结合唐代历史,谈谈你对“安史之乱”的认识,并分析其爆发的原因和影响。

9. 请谈谈你对唐代书法、绘画、音乐等艺术的认识,并分析这些艺术形式在当时社会中的地位。

10. 请谈谈你对唐代佛教、道教等宗教发展的看法,并分析这些宗教在当时社会中的作用。

11. 请结合唐代历史,谈谈你对“开元盛世”的认识,并分析其成功的原因。

12. 请谈谈你对唐代农业、手工业、商业等经济领域的认识,并分析这些领域对唐朝繁荣的影响。

13. 请谈谈你对唐代边疆地区的治理策略,并分析其成功的原因。

14. 请谈谈你对唐代法律、刑法等制度的认识,并分析这些制度在当时社会中的作用。

15. 请结合唐代历史,谈谈你对“五代十国”的认识,并分析其爆发的原因和影响。

三、结束语尊敬的考官,各位考生,今天的面试题目到此结束。

希望各位考生能够通过这次面试,充分展示自己的才华和综合素质。

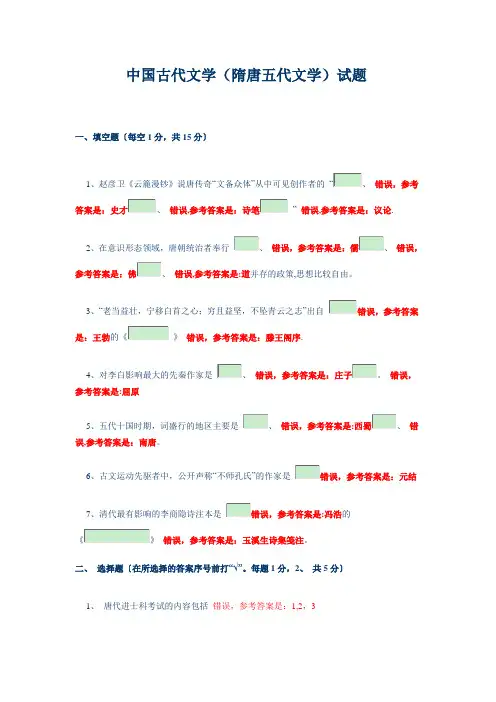

中国古代文学(隋唐五代文学)试题一、填空题〔每空1分,共15分〕1、赵彦卫《云簏漫钞》说唐传奇“文备众体”从中可见创作者的错误,参考错误,”错误,参考答案是:议论.2、在意识形态领域,唐朝统治者奉行错误,错误,参考答案是:道并存的政策,思想比较自由。

3、“老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志”出自是:王勃》错误,参考答案是:滕王阁序.4、对李白影响最大的先秦作家是错误,参考答案是:屈原5、五代十国时期,词盛行的地区主要是错误,参考答案是:错误,参考答案是:南唐。

6、古文运动先驱者中,公开声称“不师孔氏”的作家是7、清代最有影响的李商隐诗注本是:冯浩的错误,参考答案是:玉溪生诗集笺注。

二、选择题〔在所选择的答案序号前打“√”。

每题1分,2、共5分〕1、唐代进士科考试的内容包括错误,参考答案是:1,2,3(1)策问(2)帖经(3)杂文(4)小说2、清代最著名的杜诗注本有错误,参考答案是:2,3,4(1)王嗣奭《杜臆》(2)仇兆鳌《杜诗详注》(3)浦起龙《读杜心解》(4)杨伦《杜诗镜铨》3、中唐文人中排诋佛老最坚决的作家是错误,参考答案是:1(1)韩愈(2)柳宗元(3)白居易(4)元稹4、“医得眼前疮,剜却心头肉"是晚唐诗人的名句错误,参考答案是:3(1)皮日休(2)陆龟蒙(3)聂夷中(4)曹邺5、红拂妓是唐传奇中的人物错误,参考答案是:4(1)《南柯太守传》(2)《柳毅传》(3)《李娃传》(4)《虬髯客传》三、指出下列表述中不正确之处〔每题4分,共8分〕1。

白居易的《与元九书》是一篇宣传现实主义、批判六朝诗风的宣言,诗人也是一生实践其诗歌主张,所以才写出了像《长恨歌》、《琵琶行》这样的优秀作品.参考答案:1、一生实践(2分)、《长恨歌》(1分)、《琵琶行》(1分).2。

鲁迅在《小品文的危机》中高度赞扬了韩愈、柳宗元的讽刺性散文,指出他们的作品是“一塌糊涂泥潭里的光彩和锋芒”.参考答案:韩愈(2分)、柳宗元(2分)四、名词解释〔每题4分,共8分〕1、王右丞参考答案:1、即王维(2分),2、是盛唐著名3、诗人,4、尤善山水田园诗(2分)。

中国古代文学(先秦两汉文学)试题一、选择题(每小题1分,共10分)(在下列备选答案中选出一个正确的答案,并在这个答案的号码前边打“√”)1.“鸣鹤在阴,其子和之。

我有好爵,吾与尔靡之”是属于:①《易经》中的卦、爻辞;②《诗经》;③甲骨卜辞;④商代的彝器铭文2.被鲁迅称为“古之巫书”的是①《尚书》②《山海经》③《列子》④《淮南子》3.《诗经》中的诗①主要是各地的民歌,部分为公卿列士所作②主要是周王朝各代王官、乐师所作③主要献自公卿列士,部分为乐师所作④主要献自公卿列士,部分采自民间4.《战国策》①分国记载周、鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越八国的史事②经刘向整理汇编,按十二国顺序,分列为三十三篇③分国记载鲁、齐、晋、郑、秦、楚、吴、越八国的史事④按鲁国十二公顺序分年记事5.“吾生也有涯,而知也无涯”一语出自①《荀子·劝学》②《孟子·滕文公上》③《庄子·养生主》④《庄子·逍遥游》6、东汉后期的政论散文作家有①贾谊②王符③仲长统④崔寔。

7.关于《离骚》的题义①司马迁释为“别愁”,班固释为“离忧”,王逸解为“遭忧”;②司马迁释为“离忧”,班固释为“遭忧”,王逸解为“别愁”;③司马迁释为“劳商”,班固释为“别愁”,王逸解为“遭忧”;④司马迁释为“遭忧”,班固释为“劳商”,王逸解为“离忧”。

8.秦统一后的文学主要是①吕不韦的《吕氏春秋》和李斯的《谏逐客书》;②歌功颂德的刻石之文和诏令奏议等应用性文字;③临潼兵马俑等造型艺术和阿房宫等建筑艺术;④李斯的《谏逐客书》和贾谊的《陈政事疏》。

9.汉赋四大家是指①枚乘、司马相如、扬雄、班固;②司马相如、扬雄、班固、张衡;③东方朔、司马相如、扬雄、张衡;④贾谊、枚乘、东方朔、司马相如。

10、最早出现的文人五言诗是①班固的《咏史》②张衡的《同声歌》③蔡邕的《翠鸟》④辛延年的《羽林郎》。

二、填空题(每小题1分,共10分)12.神话流为寓言,就是神话。

唐朝进士、明经两科的考试内容

唐朝科举考试的进士科,在唐初时沿袭隋朝考试内容,只考“时务策”,即对时事和政治的看法;唐太宗时加考以经书或史书内容拟出的策问题;高宗时又加考《老子》及其他“杂文”题,形成“三场考试”。

玄宗时转为兼考诗赋,而且诗赋成为最主要的考试内容。

进士科也成为唐朝最重要的考试科目。

明经科则注重考核儒家经义,内容以几部儒家经典为主,也分三场考试。

第一场为“帖经”,第二场为口试,第三场为时务策。

进士、明经通过上述三场考试,即可以“及第”,也即考中,从此便可进入仕途。

除进士、明经科外,唐朝科举尚有明法、明字、明算、三史科、开元礼科等,分别考试法律、文字、数学、历史、礼制等。

1/ 1。

唐代进士科考试的内容

唐代进士科考试的内容在唐初主要沿袭隋代,只试“时务策”一项,一般为“试时务策五道”,考生需要根据皇帝所给出的五道涉及政治、吏治、教化、生产等问题,给出自己的答案。

在贞观八年(634年),唐太宗下诏:“加进士试读经史一部”,在五道时务策的基础上,再加试一场有关于儒家经典一部和历史知识的内容。

到了高宗时期,高宗李治对“进士科”进行了调整。

首先,上元二年(675年),“加试贡士《老子》策”,加试《老子》策三道。

其次,调露二年(680年),李治又下诏加试帖经。

最后,永隆二年(681年),因考功员外郎刘思上奏高宗:“进士惟诵旧策,皆无实才”,所以高宗下诏:“加试杂文二篇(诗赋)”。

自此“进士科”明定考三场,第一场帖经,第二场试杂文,第三场试时务策。

因此,唐代进士科考试的内容主要包括诗赋、策文、帖经和经义等。

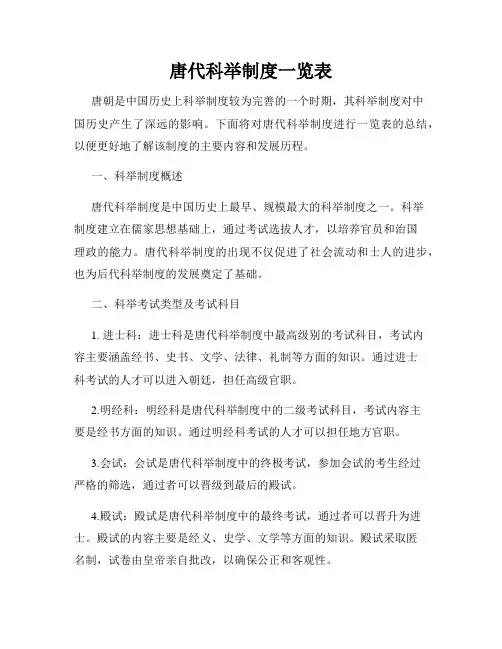

唐代科举制度一览表唐朝是中国历史上科举制度较为完善的一个时期,其科举制度对中国历史产生了深远的影响。

下面将对唐代科举制度进行一览表的总结,以便更好地了解该制度的主要内容和发展历程。

一、科举制度概述唐代科举制度是中国历史上最早、规模最大的科举制度之一。

科举制度建立在儒家思想基础上,通过考试选拔人才,以培养官员和治国理政的能力。

唐代科举制度的出现不仅促进了社会流动和士人的进步,也为后代科举制度的发展奠定了基础。

二、科举考试类型及考试科目1. 进士科:进士科是唐代科举制度中最高级别的考试科目,考试内容主要涵盖经书、史书、文学、法律、礼制等方面的知识。

通过进士科考试的人才可以进入朝廷,担任高级官职。

2.明经科:明经科是唐代科举制度中的二级考试科目,考试内容主要是经书方面的知识。

通过明经科考试的人才可以担任地方官职。

3.会试:会试是唐代科举制度中的终极考试,参加会试的考生经过严格的筛选,通过者可以晋级到最后的殿试。

4.殿试:殿试是唐代科举制度中的最终考试,通过者可以晋升为进士。

殿试的内容主要是经义、史学、文学等方面的知识。

殿试采取匿名制,试卷由皇帝亲自批改,以确保公正和客观性。

三、唐代科举制度的选拔程序1.乡试:乡试是唐代科举制度的第一道关口,主要是通过乡试选拔出一批具备基本文化素养和才能的考生,决定其是否参加会试。

2.会试:会试是唐代科举制度的第二道关口,参加乡试成功的考生需要参加会试,通过会试的考生可以晋级到最后的殿试。

3.殿试:殿试是唐代科举制度的最后一道关口,通过殿试的考生可以根据成绩晋升为进士,获得官职。

四、科举制度的影响与评价唐代科举制度在社会流动和人才选拔方面具有较大的影响力。

其通过考试选拔人才,促进了社会的流动,使得民间士人有机会进入朝廷,提升了社会地位。

同时,科举制度也在一定程度上推动了经学、史学和文学的发展,为后来的科举制度奠定了基础。

然而,唐代科举制度也存在一些问题。

首先,该制度偏重书本知识,忽视了实践能力的培养。

唐初三朝进士科及第群体初探——以《登科记考》为中心王学深【摘要】唐初三代科举制度虽然在一定程度上为士子打开了仕进之门,但实际上进士科及第者同样要经过为官者的保荐才可成功,而家世背景更是被录取的重要考量因素.因此,唐初三代的进士群体依旧体现了当时社会的"门阀"特性,与宋以后士人社会有着根本性的差异.唐初三代进士科及第群体在地域分布、仕宦状况和郡望等方面体现了这一时期北方世家大族,尤其是关陇贵族对于科举进士科的影响与把控,也证实了内藤湖南所述"唐宋变革论"中世社会的特点.【期刊名称】《唐都学刊》【年(卷),期】2016(032)001【总页数】8页(P25-32)【关键词】唐初三代;进士科;《登科记考》【作者】王学深【作者单位】新加坡国立大学中文系,新加坡138600【正文语种】中文【中图分类】K242科举制度虽自隋炀帝始,但因隋代国祚短促,真正将科举制度继承并发展成为固定取士之法的是在唐朝初年高祖、太宗、高宗三帝时期。

唐初李唐皇室继续实行“关中本位政策”,延续西魏、北周、隋以来重内轻外的贵族统治。

虽然以关陇为代表的世家大族获得了统治权,但在一定程度上依旧无法与注重门风礼法的旧有山东世族相抗衡[1]。

因此,唐代统治者希望利用科举制度吸纳更多的关陇世族进入统治阶层,增强政权的主导性,以此抑制山东世族的势力和发展。

故经唐高祖、太宗、高宗和武后的三代发展,确定了科举取士的原则,设立分级考试制度,而其核心依旧是以关陇集团为本位,所取士人与唐朝后期具有较大差别,其中家世和荐举成为中进士者的重要因素。

经高宗、武后改革后,唐代形成了以明经和进士二科为主要取士科目,而士人尤以中进士科为荣耀,且中式率极低仅有1%~2%[2]。

如《新唐书》所言“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”[3]。

因此才会出现唐人孟郊在《登科后》中所言“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”中进士后的狂喜之态。

唐代科举知识点总结归纳一、唐代科举制度的起源和发展唐代科举制度是在隋代科举制度的基础上发展起来的。

隋代科举制度建立了明经科和明法科,选拔贤良方正的人才,但并不普及。

唐朝在这一基础上,继续完善科举制度,并逐渐普及到全国范围。

唐太宗李世民在位时,采取了一系列措施,如设立明经士科,设立明经馆,提高士人的社会地位等,以推动科举制度的发展。

二、唐代科举制度的内容和形式唐代科举制度主要包括明经科和进士科。

明经科是选拔具有儒家经典知识的人才,进士科是选拔具有文学才能和政治才能的人才。

明经科的考试内容包括《五经》中的《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》和《诗经》等经典,进士科的考试内容包括经义、文辞等。

唐代科举考试的形式主要有殿试和会试两种,殿试是由皇帝亲自主持的考试,会试是由地方官员主持的考试。

三、唐代科举制度对社会的影响唐代科举制度的实施,大大推动了社会的进步和发展。

首先,唐代科举制度为社会提供了大量优秀人才,使得政府和社会的管理更加高效。

其次,唐代科举制度提高了农民和庶民的社会地位,使得社会上升途径更加公平。

再次,唐代科举制度推动了儒家文化的传播和发展,推动了文化的繁荣。

最后,唐代科举制度使得社会上升途径更加多样化,创造了更多的社会机会。

四、唐代科举制度的局限和问题唐代科举制度虽然对社会产生了积极的影响,但也存在一些局限和问题。

首先,唐代科举制度使得知识分子对科举考试过分追求,忽视了实际的社会需求,导致知识分子的功利化倾向。

其次,唐代科举制度使得学习僵化,过分追求经典,忽视了实际的社会需求,导致知识分子的思维方式局限。

再次,唐代科举制度使得社会上升途径过于狭窄,造成了社会的不公平。

最后,唐代科举制度也存在贿赂和买官卖官等问题,导致社会腐败。

五、唐代科举制度的影响唐代科举制度对中国古代社会政治、经济和文化产生了深远影响。

首先,唐代科举制度促进了中国古代社会政治的稳定和发展,为中国古代的封建统一国家的建立打下了基础。

第28卷第5期郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)V01.28No.52009年10月JournalofZhengzhouInstituteofAeronauticalIndustryManagement(SocialScienceEdition)2009.10《全唐文补遗》新见唐人进士科资料考史广超(郑州航空工业管理学院,河南郑州450015)摘要:《全唐文补遗》(千唐志斋新藏专辑)所收墓志中有许多有关唐代科举的资料,其中进士科年份可考者十九人,年份待考者四十四人,均对《登科记考补正》有补苴价值。

关键词:<全唐文补遗>;唐代;进士中图分类号:K242文献标识码:A文章编号:1009—1750(2009)05-0056一04《全唐文补遗》(千唐志斋新藏专辑)2006年出版,…其中所收墓志多为第一次发布,为孟二冬撰《登科记考补正》时所未见。

㈦今梳理其中唐人进士科资料于下,以补《登科记考补正》之缺误。

一、年份可考之进士杨缄,《大唐凉州都督府长史上柱国华阳公杨府君墓志铭并序》云:“公讳缄,字缄,弘农华阴人也……年廿,自太学生进士举,试策高第……麟德二年六月十日薨于官舍,春秋五十有八。

”…按:其麟德二年(665年)五十八岁,二十岁登科则在贞观元年(627年)。

其可补入贞观元年进士下。

霍松龄,《大周故沼州永年县丞霍君墓志并序》云:“君讳松龄,平阳人也……弱冠,以进士射策高第……粤垂四年十月廿日,终私第,六十三。

”[11《故溜州永年县丞霍府君墓志铭并序》亦云:“君松龄,平阳永安人也……充赋京邑,擢第太常。

以垂拱四年十月廿日,归全于沼州之别馆,春秋六十有三。

”…按:弱冠严格说是指二十岁以内,但唐人用此词时较宽泛,作为二十左右的泛称。

《登科记考补正》一律以弱冠为二十岁,今从其例。

松龄垂拱四年(688年)六十三,弱冠登科则在贞观十九年(645年)。

其可补入贞观十九年进士。

李问政,《大唐正议大夫行郊州别驾李公墓志铭并序》云:“公讳问政,字就列,陇西成纪人也……年十有九,乡贡进十对策上第……开元八年八月廿四日,终于新安县之官舍,春秋六十有九。

唐代科举诗赋考试的排列要求是

唐朝常科之一的进士科考试,一开始只考策文,调露二年(681)后,加试帖经、杂文。

杂文有二,文体众多,有箴铭论表之类。

自开元间始,常以赋居其一,或以诗居其一,亦有全用诗赋者,天宝年间,杂文之专用诗赋。

其中的诗,也即通常要求的五言十二句的排律。

一般规定题目范围及用韵,如“某某诗,以某字为韵,六十字成”。

因为属选拔性考试,为了便于客观公正地评定等级,用韵极为苛刻,一旦犯韵,一票否决。

所以举子必须精研《切韵》。

出题通常的套路有:

1.出于经史书籍的,如会昌三年的《风不鸣条诗》;

2.有关节令的,如天宝十五载的《东郊迎春诗》,上元二年的《迎春东郊诗》;大历九年东都试《请明日赐百僚新火诗》,元和十五年的《早春残雪诗》;

3.有关景物的,如大历八年的《禁中春松诗》,大历九年的《元日望含元殿御扇开合诗》,大历十四年的《花发上林苑诗》,贞元思念的《曲江亭望慈恩寺杏园花发诗》,贞元十三年的《龙池春草诗》,元和二年的《贡院楼北新栽小松诗》,元和三年的《山出云诗》,元和十年的《春色满皇州诗》;

4.以有一定文史含义的器物为题的,如开元二十六年的《明堂火珠诗》;

5.以有文学意味的题材为题的,如天宝十载的《湘灵鼓瑟诗》,贞元六年的《观庆云图诗》,贞元七年的《青云干吕诗》,大和二年的《缑山月夜闻王子晋吹笙诗》、开成二年的《霓裳羽衣曲诗》。

主考官常取眼前景物为题,举子唯恐跑题,考试时可以向主考官问明题意,这个制度叫“上请”,放在今天那是决计不可以的。

科举考试的内容隋、唐、宋隋炀帝时的科举分两科,一称明经,另一称进士。

虽然唐代大大增加了科目数量,但明经和进士仍是选拔官员的主要科目。

明经科的主要考试内容包括帖经和墨义。

帖经有点像现代考试的填充,试题一般是摘录经书的一句并遮去几个字,考生需填充缺去的字词;至于墨义则是一些关于经文的问答。

进士科的考试主要是要求考生就特定的题目创作诗、赋,有时也会加入帖经。

唐高宗时代以后,进士科的地位慢慢超越了明经,成为科举中唯一的重要科目。

造成这种现象的原因主要是进士科考生需要发挥创意方能及第,而明经只需熟读经书便能考上。

而且进士科的评选标准甚严格,考上的人数往往只是明经科的十分之一。

当时曾有一句说话:「三十老明经、五十少进士」,道出了进士科的难度。

另外,在武则天时代开始,亦设立了武举考试,用以挑选武官。

宋代大部份时间的科举内容与唐代分别不大,但王安石执政时,曾对科举制度进行改革,把帖经、墨义和诗赋等考试都取消了,改为以经义(解释经书) 、论(对时局的评论) 和策(提出解决时弊的办法) 作为考试内容。

然而,苏轼等人对该项改革提出了强烈的抗议。

元元代的科举虽然对自身的统治影响不大,但它的内容却有重大转变。

第一是科举不再分科,专以进士科取士。

第二是考试的指定读物有所变动。

新的规定是,如果经义的考试内容包括四书,则以朱熹著述的《四书集注》作为主要的依据。

这两项改动并没有随元朝而消亡,而是成为明、清两代八股文的基础。

明、清明清时期科举考试在乡试及会试皆以四书的内容命题,要求考生以古人的语气阐述经义,「代圣人立言」,用八股文作答。

八股文有很多格式上的要求,极为讲究形式。

只有到了科举最后一关,用以决定名次的殿试,才会改为考时务策问。

但是考生答策的内容很多时都并不重要,清朝的皇帝便惯以试- -的书法取定殿试名次的高低。

热衷科举的人只识四书五经,其它以外的知识,统统都成了「杂学」,很多读书人都是一概不通。

讽刺科举的小说儒林外史中便记载了这样的一个笑话:有人对明朝的进士- -开玩笑说:「今下如果是四川的苏轼来考,文章亦只能是第六等了。