梅香正浓教学案例

- 格式:docx

- 大小:19.82 KB

- 文档页数:9

梅香正浓是一首脍炙人口的古典诗词,它以细腻优美的笔触,描绘出了梅花轻盈如舞的美妙景象,让读者深感清新自在之美。

作为一名语文教师,我们不仅需要让学生掌握其词意和文学价值,更要通过课堂教学,深入挖掘其蕴含的情感教育,使学生在情感体验上受益匪浅。

本文旨在分享以《梅香正浓》为例的情感教育课堂教学案例,来探讨如何有效地培养学生的情感教育。

一、情感教育的意义情感教育是学生综合素质教育的重要组成部分,其实质在于通过课堂教学引导学生了解、认识及理解情感,促进学生情感的升华,提高学生情感沟通的能力,并激发学生积极向上的情感动力,从而全面提高学生的综合素质水平。

我们不难发现,当前许多学生存在情感困惑,如过于消极、抑郁、沮丧等,这必然会影响学生的学习效果和综合素质的提升。

因此,情感教育应成为我们课堂教学中不可或缺的组成部分。

二、《梅香正浓》情感教育案例《梅香正浓》作为一首古诗,内容无论从艺术性、情感内涵、文化历史等多个层面都具有深刻的意义。

那么,我们该如何在课堂教学中,选取其中的某些方面,来进行情感教育的探讨呢?(一)情感体验展示在教学过程中,我们可以选取其中的一些具有极强感染力的词句和语句,让学生通过大声朗读或画出自己的情感体验等方式,来感受其中所蕴含的情感世界。

如下:1、梅花雪,几时见?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

请学生模仿范例的语调和情感,大声朗读出这段诗句,让学生尽可能贴近诗人的情感世界,去感受那一份辽阔、遥远的情感体验。

2、捣衣砧、几时休?春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

请学生通过绘画或写作等方式,表现出这段句子中的清新、温暖与美好。

(二)情感共鸣激发在学习诗歌的过程中,我们可以通过鼓励学生讲述自己的个人感受,激发学生对文学作品和人生的更深层或更广泛的理解,这也是情感教育的重要目的之一。

1、捣衣砧、几时休?春风送暖入屠苏。

引导学生围绕如下的问题展开讨论:你觉得这句话有哪些值得我们学习的情感?为什么?你有没有在生活中遇到过类似的情感体验?如果有的话,你能否将其与这段句子联系起来,从而进一步理解这段句子中的情感世界?2、赏析以下这一段诗句:不知天上宫阙,今夕是何年。

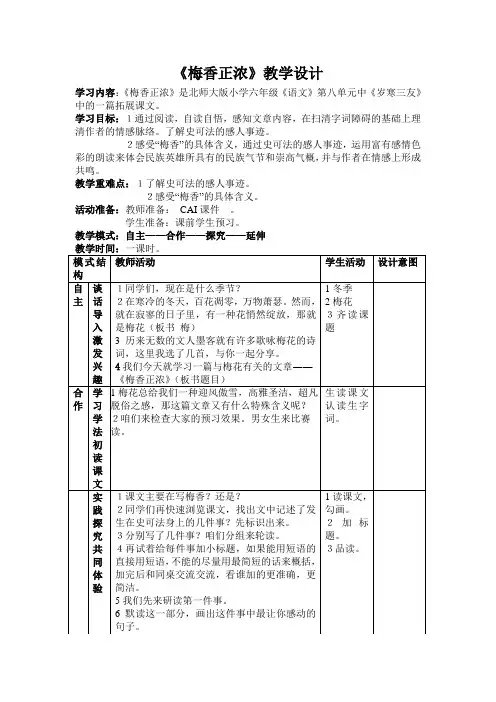

《梅香正浓》教学设计

学习内容:《梅香正浓》是北师大版小学六年级《语文》第八单元中《岁寒三友》中的一篇拓展课文。

学习目标:1通过阅读,自读自悟,感知文章内容,在扫清字词障碍的基础上理清作者的情感脉络。

了解史可法的感人事迹。

2感受“梅香”的具体含义,通过史可法的感人事迹,运用富有感情色彩的朗读来体会民族英雄所具有的民族气节和崇高气概,并与作者在情感上形成共鸣。

教学重难点:1了解史可法的感人事迹。

2感受“梅香”的具体含义。

活动准备:教师准备:CAI课件。

学生准备:课前学生预习。

教学模式:自主——合作——探究——延伸

梅香正浓

规劝皇帝——忧国忧民

誓守扬州——视死如归气节气绝身亡——宁死不屈。

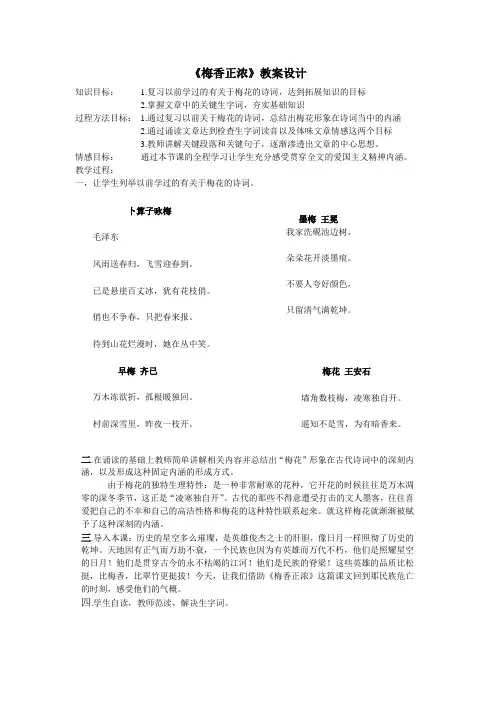

《梅香正浓》教案设计知识目标: 1.复习以前学过的有关于梅花的诗词,达到拓展知识的目标2.掌握文章中的关键生字词,夯实基础知识过程方法目标:1.通过复习以前关于梅花的诗词,总结出梅花形象在诗词当中的内涵2.通过诵读文章达到检查生字词读音以及体味文章情感这两个目标3.教师讲解关键段落和关键句子,逐渐渗透出文章的中心思想。

情感目标:通过本节课的全程学习让学生充分感受贯穿全文的爱国主义精神内涵。

教学过程:一,让学生列举以前学过的有关于梅花的诗词。

卜算子咏梅毛泽东风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

早梅齐已万木冻欲折,孤根暖独回。

村前深雪里,昨夜一枝开。

墨梅王冕我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

梅花王安石墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

二.在诵读的基础上教师简单讲解相关内容并总结出“梅花”形象在古代诗词中的深刻内涵,以及形成这种固定内涵的形成方式。

由于梅花的独特生理特性:是一种非常耐寒的花种,它开花的时候往往是万木凋零的深冬季节,这正是“凌寒独自开”。

古代的那些不得意遭受打击的文人墨客,往往喜爱把自己的不幸和自己的高洁性格和梅花的这种特性联系起来。

就这样梅花就渐渐被赋予了这种深刻的内涵。

三.导入本课:历史的星空多么璀璨,是英雄俊杰之士的肝胆,像日月一样照彻了历史的乾坤。

天地因有正气而万劫不衰,一个民族也因为有英雄而万代不朽,他们是照耀星空的日月!他们是贯穿古今的永不枯竭的江河!他们是民族的脊梁!这些英雄的品质比松挺,比梅香,比翠竹更挺拔!今天,让我们借助《梅香正浓》这篇课文回到那民族危亡的时刻,感受他们的气概。

四.学生自读,教师范读,解决生字词。

一)、读标准音:寡廉鲜(xiǎn)耻纵情逸(yì)乐高官厚禄(lù)拜谒(yè)崇(chóng)敬虬(qiú)枝峥嵘(zhēng róng)捐(juān)躯昏庸(yōng)殉(xùn)自刎(wěn)尸骸(hái)飨(xiǎng)楹(yíng)酷(kù)爱召(zhào)集瞻(zhān)仰体恤(xù)戕(qiāng)害伫(zhù)立怂恿(sǒngyǒng)(二)解词:1、酷爱:十分喜爱。

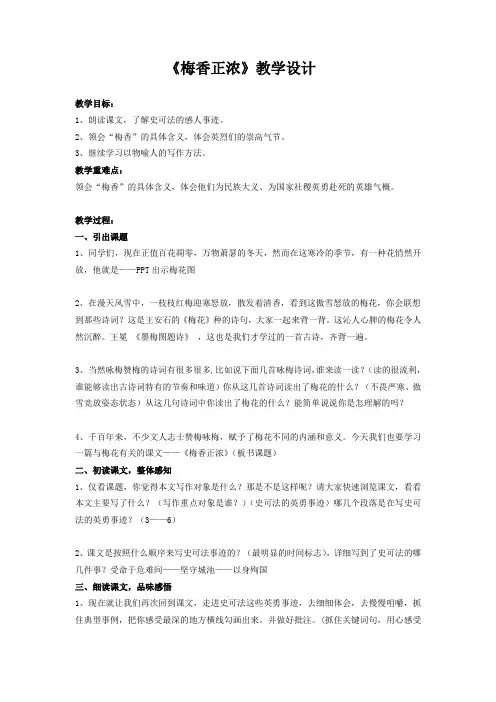

《梅香正浓》教学设计教学目标:1、朗读课文,了解史可法的感人事迹。

2、领会“梅香”的具体含义,体会英烈们的崇高气节。

3、继续学习以物喻人的写作方法。

教学重难点:领会“梅香”的具体含义,体会他们为民族大义、为国家社稷英勇赴死的英雄气概。

教学过程:一、引出课题1、同学们,现在正值百花凋零,万物萧瑟的冬天,然而在这寒冷的季节,有一种花悄然开放,他就是——PPT出示梅花图2、在漫天风雪中,一枝枝红梅迎寒怒放,散发着清香,看到这傲雪怒放的梅花,你会联想到那些诗词?这是王安石的《梅花》种的诗句,大家一起来背一背。

这沁人心脾的梅花令人然沉醉。

王冕《墨梅图题诗》,这也是我们才学过的一首古诗,齐背一遍。

3、当然咏梅赞梅的诗词有很多很多,比如说下面几首咏梅诗词,谁来读一读?(读的很流利,谁能够读出古诗词特有的节奏和味道)你从这几首诗词读出了梅花的什么?(不畏严寒、傲雪竞放姿态状态)从这几句诗词中你读出了梅花的什么?能简单说说你是怎理解的吗?4、千百年来,不少文人志士赞梅咏梅,赋予了梅花不同的内涵和意义。

今天我们也要学习一篇与梅花有关的课文——《梅香正浓》(板书课题)二、初读课文,整体感知1、仅看课题,你觉得本文写作对象是什么?那是不是这样呢?请大家快速浏览课文,看看本文主要写了什么?(写作重点对象是谁?)(史可法的英勇事迹)哪几个段落是在写史可法的英勇事迹?(3——6)2、课文是按照什么顺序来写史可法事迹的?(最明显的时间标志),详细写到了史可法的哪几件事?受命于危难间——坚守城池——以身殉国三、细读课文,品味感悟1、现在就让我们再次回到课文,走进史可法这些英勇事迹,去细细体会,去慢慢咀嚼,抓住典型事例,把你感受最深的地方横线勾画出来。

并做好批注。

(抓住关键词句,用心感受触摸每个字词。

)2、好的,每个同学都已将自己的理解转化成了一条条深深的线。

老师想问一下,哪些同学对史可法临危受命的事迹感触特别深,并找到了一些细节?告诉大家。

六年级教案《梅香正浓》优秀5篇六年级教案《梅香正浓》篇一教学目标通过阅读,了解史可法的感人事迹,感受“梅香”的具体含义,体会英烈们的气概。

教学重点了解史可法的感人事迹。

教学难点感受“梅香”的具体含义。

教学过程一、古诗引入,揭示课题。

1、以陆游的《卜算子·咏梅》导入。

2、梅花,以她的超凡脱俗,吸引着人们,文人墨客写下了许多赞美梅花,以梅喻人的诗词,你们还知道哪些与梅花有关的诗词?3、同学们,我们的祖国历史悠久,英雄辈出,他们如松一样挺拔,如竹一样高洁,如梅一样清香。

这节课,让我们走近民族英雄史可法,看看他的事迹,他的精神为何会光耀千秋呢?二、初读课文,整体感知。

1、自读课文,要求读准字音,注意将文章读通读顺。

正音:寡廉鲜(xiǎn)耻纵情逸(yì)乐高官厚禄(lù)拜谒(yè)崇(chóng)敬虬(qiú)枝峥嵘(zhēng róng)捐(juān)躯昏庸(yōng) 自刎(wěn)尸骸(hái)飨(xiǎng)楹(yíng)联体恤(xù)戕(qiāng)害伫(zhù)立怂恿(sǒngyǒng)2、指名介绍本文的主要内容,可以相互补充,从而达到全面感知。

三、再读课文,精读感悟。

1.再读课文第2-6自然段,想一想,文章写了史可法哪几件事?第一件:写在民族危亡之时几次起草奏章,提出救亡方略,规劝皇帝,为国家民族的`前途担忧。

第二件:写史可法在明朝大势已去之时,发誓与扬州城第三件:扬州陷落,史可法宁死不降,最后“大骂气绝身亡”。

2、天地因有正气而万劫不衰,一个民族也因为有英雄而万代不朽,史可法的所作所为,无愧于英雄二字,请你挑选出最令你感动的事朗读,并说出你的感受。

3、“数点梅花亡国泪,二分月明故臣心”a.指名读,引导谈体会。

b.思考:文中还能赞美那些具有梅花品质的人呢?4、生将自己感受最深的部分再次有感情的朗读,体会史可法那崇高的民族气节与英雄气概。

《梅香正浓》导学案六(4)班教师:罗谢安教学目标:知识与技能:1.通过阅读,了解史可法的感人事迹,感受“梅香”的具体含义,体会英烈们的气概。

2.有感情的朗读课文。

过程与方法:自主学习,合作学习。

情感、态度与价值观:感受作者文章中饱含的激情,体会民族英雄的气节与精神。

教学重点:了解史可法的感人事迹。

教学难点:感受“梅香”的具体含义。

教学课时:一课时教学过程:—、导入新课:1.复习《墨梅图题诗》的作者,大概内容。

2.谈话导入:“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,在历史的长河上有多少民族英雄刚直不阿,凛然正气,不向世俗、权贵低头,坚持信念,至死不渝。

今天我们就一起来学习《梅香正浓》,感受在民族存亡之时英烈们的崇高气概。

二、自主学习:(一)、读标准音:寡廉鲜耻纵情逸乐高官厚禄拜谒崇敬虬枝峥蝶捐躯自刎尸骸飨楹酷爱召集瞻仰体恤戕害伫立怂恿(二)解词:1、酷爱:十分喜爱。

2、拜谒:拜访、拜见。

3、高官厚禄:官大,待遇高。

4、尸骸:尸骨。

5、楹联:挂或贴在堂屋柱子上的对联。

6、寡廉鲜耻:形容人没有操守不知羞耻。

7、戕害:杀害、残害。

(三)自由阅读课文,初步感知课文。

(主题:作者借傲雪的梅花,在风雨中依然清香如故的不屈不挠的品格,重点介绍了明朝的遗臣的史可法的感人事迹,歌颂了民族危亡之时英雄们的崇高气概。

)三、合作学习(深入阅读课文,并思考以下问题)1.文章第2-6自然段,详细写了史可法的英雄事迹,共写了哪几件事?第一件:写在民族危亡之时几次起草奏章,提出救亡方略,规劝皇帝,为国家民族的前途担忧。

第二件:写史可法在明朝大势已去之时,发誓与扬州城共存亡。

第三件:扬州陷落,史可法宁死不降,最后“大骂气绝身亡”。

2.感情线索:崇高——感动——伤感而肃然——感慨万分四、探究学习:文章的结尾“梅香”的含义?(指梅花的品格,及具有“梅花”品格的英雄人物身上所体现的凛然正气。

)五、回顾反思:1、请学生谈本节课的收获。

2、请学生结合历史讲,具有“梅香”品格的英雄的事迹。

《梅香正浓》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文《梅香正浓》,理解课文大意。

(2)学习生字词,并能灵活运用到实际情景中。

(3)了解课文中所描绘的梅花形象及寓意。

2. 过程与方法:(1)通过图片展示、讨论等方式,培养学生的观察能力和表达能力。

(2)运用小组合作学习,培养学生团队协作能力。

(3)学会通过课文内容,联系实际生活,提高学生的思考能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感。

(2)培养学生坚韧不拔、自强不息的精神品质。

(3)培养学生欣赏美、创造美的能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读课文,理解课文内容。

(2)学习生字词,并能运用到实际情景中。

(3)通过课文学习,了解梅花形象及寓意。

2. 教学难点:(1)生字词的学习与运用。

(2)对课文中所描绘的梅花形象的深入理解。

三、教学方法1. 情景教学法:通过图片展示、讨论等方式,让学生身临其境地感受课文所描绘的场景。

2. 小组合作学习:引导学生分组讨论,培养学生的团队协作能力和自主学习能力。

3. 启发式教学法:教师提问,引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

四、教学准备1. 课文《梅香正浓》原文。

2. 与课文相关的图片、视频等教学资源。

3. 生字词卡片。

4. 教学课件。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师出示梅花图片,引导学生观察梅花的特点。

(2)学生分享观察到的梅花的特征。

(3)教师简要介绍梅花在中国传统文化中的寓意。

2. 朗读课文(1)学生自读课文《梅香正浓》。

(2)教师指导学生正确朗读课文,注意语气、节奏的把握。

3. 学习生字词(1)教师出示生字词卡片,引导学生认读。

(2)学生组内交流,运用生字词造句。

4. 理解课文内容(1)教师提问,引导学生思考课文主题。

(2)学生分享对课文内容的理解。

5. 讨论梅花寓意(1)教师引导学生联系实际生活,讨论梅花所象征的品质。

(2)学生分享自己的观点。

课文《梅香正浓》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)学习生词和短语,并能运用到实际情景中。

(3)了解课文中所描述的自然景观和人物形象。

2. 过程与方法:(1)通过小组讨论,培养学生的合作能力和口语表达能力。

(2)通过课文阅读,提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

(3)通过写作练习,提升学生的写作能力和创造力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对自然景观的热爱和保护意识。

(3)培养学生树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读课文,理解课文大意。

(2)学习生词和短语,并能运用到实际情景中。

(3)通过课文阅读,了解课文中所描述的自然景观和人物形象。

2. 教学难点:(1)生词和短语的理解和运用。

(2)对课文中所描述的自然景观和人物形象的理解。

三、教学准备1. 课文文本《梅香正浓》。

2. 生词和短语列表。

3. 多媒体教学设备。

四、教学过程1. 导入:(1)引导学生回顾上节课的学习内容,对课文《梅香正浓》有所了解。

(2)向学生介绍本节课的学习目标和要求。

2. 生词和短语学习:(1)让学生自读课文,边读边圈出生词和短语。

(2)教师出示生词和短语列表,引导学生一起学习和朗读。

(3)用例句或情景练习,帮助学生理解和运用生词和短语。

3. 阅读理解:(1)让学生自读课文,理解课文大意。

(2)教师提出问题,引导学生思考和讨论,巩固对课文内容的理解。

(3)教师出示课文中的重要句子或段落,让学生进行翻译或解释。

4. 课文讲解与分析:(1)教师对课文进行讲解,解释课文中的难点和重点。

(2)引导学生分析课文中所描述的自然景观和人物形象。

(3)通过讨论或写作,让学生表达自己对课文的理解和感受。

5. 课堂小结与作业布置:(1)教师对课堂内容进行小结,强调重点和难点。

(2)布置作业,要求学生复习课文和生词,并进行相关的写作练习。

五、教学反思在课后,教师应进行教学反思,总结课堂教学的优点和不足之处,并根据学生的反馈情况进行调整和改进教学方法和策略。

《梅香正浓》【教材分析】《梅香正浓》这篇文章通过重点介绍明朝的遗臣史可法的感人事迹,赞扬了具有“梅花”般品格的民族英雄,歌颂了在民族危亡之时他们崇高的气概。

课文饱含着强烈的爱国情感,读后令人心潮澎湃,热血沸腾。

文章的主体部分以叙事为主,采用借物喻人的写作手法,形象地将“梅花”与“民族英雄”紧密的联系在一起,令人回味无穷。

【学情分析】学生在以前接触过抒情散文,借物言志类的文章也不是第一次接触。

对于六年级学生来说,文章本身的内容和中心思想不难理解。

因此,学习本文的时候,应该采取在充分放手的基础上,引导学生品味和欣赏作者的表现手法,并且借鉴和学习这些手法。

【教学策略与设计说明】“书读百遍、其义自现”。

所以在本节课我把阅读的主动权交给了学生,根据理解需要我设计了自读、默读、引读等各种形式的读,让读贯穿于我的整个课堂教学,学生在读的过程中不仅仅领悟到了文章所要表达的思想感情,而且也使他们更多更直接的与文本产生对话,使课堂教学回归了语文的教学本色。

【教学目标】自读自悟,感知文章内容,在扫清字词障碍的基础上理清作者的情感脉络。

针对理解文章主旨所提出的问题,能采取多种方式解决。

继续学习并运用借物喻人的写作方法。

通过史可法的感人事迹,运用富有感情色彩的朗读来体会民族英雄所具有的民族气节和崇高气概,并与作者在情感上形成共鸣。

感受“梅香”的具体含义,体会英烈们的气概。

【教学重点】了解史可法的感人事迹。

感受作者文章中饱含的激情,体会民族英雄的气节与精神。

【教学难点】体会课文多种表现手法,并尝试运用。

【教学准备】自读文章,引导学生根据主旨发现问题,感受“梅香”的具体含义,促进对文章的感悟。

【课时安排】1课时。

课设计指导一、导入新课。

(约5分钟)1.由冬季百花凋零,唯有梅花傲雪绽放,引出课题并板书。

2.教师提问拓展:看到梅花会想到哪些与梅有关的诗词?重点分析梅花所具有的品格,为理解史可法的精神做好铺垫1.背诵《墨竹图题诗》《墨梅图题诗》和《苍松怪石图题诗》;2.齐读课题。

《梅香正浓》教学设计(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如小学语文、小学数学、小学英语、综合科目、教学管理、教学反思、教学设计、教案大全、经典语句、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of classic sample essays, such as primary school Chinese, primary school mathematics, primary school English, comprehensive subjects, teaching management, teaching reflection, teaching design, lesson plans, classic sentences, other sample essays, etc. If you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《梅香正浓》教学设计《梅香正浓》教学设计教学目标:通过阅读,了解史可法的感人事迹,感受“梅香”的具体含义,体会英烈们的气概。

一、教案基本信息《梅香正浓》教案课时安排:2课时教学目标:1. 让学生理解并掌握课文《梅香正浓》的主要内容和情节。

2. 培养学生对中华传统文化的兴趣和热爱,增强民族自豪感。

3. 提高学生的朗读、理解和表达能力。

教学重点:1. 课文《梅香正浓》的主要内容和情节。

2. 中华传统文化的特点和魅力。

教学难点:1. 理解课文中的难点词语和句子。

2. 体会中华传统文化的内涵和价值。

二、教学方法1. 情境教学法:通过设置具体的情境,让学生身临其境,增强体验感。

2. 互动教学法:引导学生积极参与课堂讨论,培养学生的表达能力和合作精神。

3. 启发式教学法:引导学生主动思考,发现问题,解决问题。

4. 比较教学法:通过比较中华传统文化与其他文化的差异,让学生更好地理解和热爱本国文化。

三、教学准备1. 课文《梅香正浓》的文本。

2. 与课文相关的图片、视频等教学资源。

3. 教学卡片、奖励物品等教学工具。

四、教学过程第一课时:一、导入(5分钟)1. 引导学生观察课文插图,引发对课文的兴趣。

2. 邀请学生分享他们对梅花的了解和印象。

二、朗读课文(15分钟)1. 学生自读课文,注意生字词的读音和句子节奏。

2. 教师辅导学生朗读课文,纠正发音和朗读节奏。

三、理解课文(15分钟)1. 学生讲述课文内容,教师引导学生理解课文情节。

2. 教师讲解课文中的难点词语和句子。

四、欣赏梅花(10分钟)1. 展示梅花图片,让学生欣赏梅花的美丽。

2. 学生分享自己对梅花的感受和理解。

第二课时:一、复习回顾(10分钟)1. 复习上节课的学习内容,检查学生的掌握情况。

2. 学生分享自己对课文的理解和感受。

二、深入学习课文(15分钟)1. 学生分组讨论,分析课文中的人物形象和情节。

三、品味梅花(10分钟)1. 学生展示自己对梅花的理解和创作(如绘画、诗歌等)。

2. 教师点评学生的创作,引导学生体会中华传统文化的魅力。

四、小结与拓展(5分钟)2. 学生分享自己的学习收获和感悟。

课文《梅香正浓》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)学习生词和短语,并能运用到实际情景中。

(3)了解梅花的生长特点和象征意义。

2. 过程与方法:(1)通过小组讨论,培养学生的合作能力和口头表达能力。

(2)运用图片和实物,引导学生观察和描述,提高学生的观察力和想象力。

(3)通过写作练习,培养学生的写作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对自然美的欣赏能力,激发学生对传统文化的兴趣。

(2)培养学生热爱生活,积极向上的态度。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读课文,理解课文大意。

(2)学习生词和短语,并能运用到实际情景中。

(3)了解梅花的生长特点和象征意义。

2. 教学难点:(1)生词和短语的理解和运用。

(2)对课文文化背景的理解。

三、教学准备1. 课文文本《梅香正浓》。

2. 与课文相关的图片和实物。

3. 生词和短语卡片。

4. 写作纸张和文具。

四、教学过程1. 导入:(1)利用图片或实物,引导学生观察和描述,激发学生对梅花的兴趣。

(2)引导学生思考:你们对梅花有什么了解?梅花在你们心中象征着什么?2. 阅读理解:(1)学生自读课文,理解课文大意。

(2)教师提问,检查学生对课文的理解程度。

3. 生词和短语学习:(1)教师出示生词和短语卡片,学生朗读并跟读。

(2)教师解释生词和短语的意思,并进行例句演示。

(3)学生分组练习,互相交流运用生词和短语。

4. 小组讨论:(1)学生分组讨论课文中的文化背景和象征意义。

(2)各小组汇报讨论成果,教师进行点评和讲解。

五、作业布置1. 家庭作业:(1)熟读课文,巩固生词和短语。

(2)根据课文内容,写一篇小作文,描述自己心目中的梅花。

2. 课堂作业:(1)完成生词和短语练习题。

(2)绘制一幅梅花画,展示梅花的美丽。

教学反思:课后,教师应反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学方法和策略,以提高教学效果。

关注学生的学习兴趣和个性发展,激发学生对课文内容的学习热情。

一、前言跨学科教学可以创造更丰富的学习空间,帮助学生综合运用不同学科的知识解决问题,从而培养全面的能力。

在实际中,跨学科教学案例非常重要。

本文以“梅香正浓”为主题,介绍了一个跨学科教学案例的实例分析和分享。

二、案例背景在中小学生物学、地理学等课程中,植物是非常重要的一个内容。

而植物的品种、种类、生活习性、适应环境等都是与生态系统密切相关的学科。

因此,如果将生态系统、生物学、地理学等学科相互融合,便可达到更好的教学效果。

本案例就是采用了植物——梅花的教学资源,进行生态系统、生物学、地理学三个学科的综合教学。

三、案例过程1.阶段一:导入在教学开始前,教师需对梅花的知识进行讲解,引导学生对梅花进行认识。

同时,教师应该引导学生了解梅花的种类、生活习性、适应环境等基本知识,从而为后续的教学打下基础。

2.阶段二:知识点拓展在此阶段,教师将梅花与生态系统、生物学、地理学三个学科进行联系。

对于生态系统方面,教师可以向学生介绍梅花的生态环境和自然分布区;对于生物学方面,教师可以向学生介绍梅花植物的特征,比如花瓣、花萼、花托、花粉、雄蕊、柱头等基本部分,同时也可以向学生介绍梅花对昆虫等生物的吸引作用,进而引导学生学习传粉现象、花的结构和功能等生物学相关知识;对于地理学方面,教师可以教授梅花的来源地、中国梅花的历史和文化内涵等。

3.阶段三:知识点应用在此阶段,教师将梅花应用于生态系统、生物学、地理学三个学科的具体案例中。

例如,教师可以将梅花的生态习性与野生动物的生活,以及食物链等联系起来,从而帮助学生理解生态系统;教师可以设定梅花生态环境变化的场景,让学生通过对梅花生长环境的变化进行分析,理解梅花的生态适应能力;教师还可以通过分享梅花图文资料,让学生进一步了解梅花历史和文化内涵,体现地理学的视角。

4.阶段四:总结在教学结束时,教师要对整个教学过程进行总结,巩固学生的知识点。

同时,教师也应该要求学生自我评价,评价自己对本次跨学科教学的学习效果以及自己的提升情况。

北师版第11册第8单元拓展阅读《梅香正浓》教案课题梅香正浓课型阅读课设计者所在学校学习目标1、正确、流利、有感情地朗读课文,了解史可法的感人事迹,体会他为民族大义、为国家社稷而英勇赴死的英雄气概。

2、感受“梅香”的含义,继续感悟借物喻人的写作方法。

3、通过课文学习,尝试运用借物喻人的方法进行片段练习。

学习重点教学目标1、3 学习难点教学目标2学前准备教师制作课件学生收集有关史可法的资料流程及时间教师活动学生活动二次修改一、创设情境,走进梅的世界。

【伴乐,课件出示梅花图片】虽已是百花凋零,严寒刺骨的冬季,梅花却在迎雪吐艳,凌寒飘香,看到梅花,你会想到哪些与梅花有关的诗词,并说说你从中读出了什么?【选取漂亮的粘贴于黑板上。

】师:一朵朵梅花飘进了我们的教室,相信它们的香味也会浸润我们的心田。

这节课,我们就来学习《梅香正浓》,齐读课题。

1、学生说说自己积累的诗词;2、齐读课题二、检查预习,理清课文脉络,初步感知“梅香”。

1、师:现在请同学们自由、小声朗读课文,重点把你觉得难读的词语、句子多读几遍。

2、指名开火车朗读词语,师点拨,如能读出词语的意思就更好了。

【读课件上的词语】3、向同学们展示一下你觉得最难读的一个自然段吧?4、自由阅读课文,初步感知课文。

1、学生自由小声读课文;2、开火车读课文;3、说说最难读的段落,并尝试;4、自由阅读课文;5、概括文中介绍史可法的事例。

(过渡语:同学们请看,一位明朝官员,身着明朝官服,端坐堂中,只见他气宇轩昂,正襟危坐,目光深邃,审视远方,这就是史可法。

这座塑像位于扬州史公祠内,每年慕名来此拜谒参观的游人络绎不绝,那么史可法究竟是一个怎样的人?在他身上到底发生了什么?同学们再次快速浏览课文,找出文中记述了发生在史可法身上的哪几件事?试着用简短的话概括出史可法的几件事。

5、学生默读思考。

6、指名交流。

受命于危难之际,困守孤城誓守扬州以身殉国(气绝身亡)三、自主质疑,合作解疑,以读促悟,感受“梅香”。

梅香正浓一、教学目标:1、掌握并积累文中的生字词。

2、有感情地朗读课文,了解史可法感人的事迹。

3、感受民族存亡之时英雄们的崇高气概。

二、教学重难点:1、了解史可法的事迹。

2、理解“梅香”的含义。

三、教学方法:自主、合作、探究。

四、教学过程:1、导入新课:观看梅花图片2、学习新知:(1)出示学习目标1、掌握并积累文中的生字词。

2、有感情地朗读课文,了解史可法感人的事迹。

3、感受民族存亡之时英雄们的崇高气概。

(2)基础碰碰车1、通读课文,选读喜欢的句子。

2、谈收获的信息。

3、我会读:酷爱拜谒虬枝峥嵘召集怂恿纵情逸乐高官厚禄以身殉城拔刀自刎尸骸衣冠飨堂楹联瞻仰体恤寡廉鲜耻戕害唾骂伫立(3) 合作、探究、提升1、文中的人物有哪些?他们使作者崇敬的原因是什么?2、从文中你了解到史可法的事迹有哪些?给你印象最深的是哪件事?原因是什么?3、用一句话概括史可法的事迹。

4、评价史可法并谈依据。

5、请你由“每当我们民族处于危亡之秋,总会出现两类人”质解疑。

6、《梅香正浓》中“梅香”指的是什么?7、谈谈你积累的爱国名言(很多3个)(4)课堂检测:a、选择题。

1、下列词语完全准确的一组是()A、虬枝峥嵘怂恿纵情义乐B、浩然正气以身询职泪如雨下C、尸骸戕害同胞寡廉鲜耻2、下列说法完全准确的一组是()A、元朝遗臣史可法为镇守扬州英勇捐躯。

B、史可法曾留下死后要葬在梅花岭上的遗言。

C、“吾誓以身殉城”是史德威的豪言壮语。

b、用一句话概括史可法的事迹。

c、谈谈你崇敬史可法的原因。

(至少2个)( 5 )欣赏歌曲:《英雄赞歌》(6)提升跷跷板:布置作业1、讲述史可法的感人事迹。

2、谈谈你想对史可法说的话。

(很多于100字)说课稿-------六年级《梅香正浓》新店小学李芳芳2014年12月2日一、说教材《梅香正浓》一文是北师大版六年级上册第八单元-----岁寒三友中的最后一篇课文。

本文主要讲述了作者在探访历史名城扬州登上梅花岭联想到了明末为镇守扬州英勇捐躯的史可法的事迹,赞扬了史可法忧国忧民、视死如归、淡泊名利、舍生取义的高贵品质和民族英烈不计生死、坚持信念的浩然正气,表达了作者对民族英烈的崇敬、爱戴、感激、怀念之情。

本教案旨在通过研读经典诗词《梅香正浓》,帮助小学生了解和理解梅花文化,提高阅读理解能力和审美水平。

一、教学内容和目标1.教学内容:《梅香正浓》诗歌的赏析和理解2.教学目标:(1)了解古代诗歌的背景和文化内涵;(2)通过学习梅花文化,理解传统美德;(3)提高阅读理解能力,培养审美情感。

二、教学准备1.课件:包含诗歌文字和图片的PPT。

2.教学材料:数张梅花图片;梅花糕或梅花饼;梅花文化的历史故事。

3.教师自备:教学笔记、课堂练习卷。

三、教学步骤1.带学生看图寻找每一句诗歌的主题。

2.教师讲解《梅香正浓》的文化背景和意义。

3.指导学生进行朗读,强调抑扬顿挫,体现出古诗歌的韵律美。

4.分组听录音朗读诗歌,让学生感受不同的朗读风格。

5.让学生口头表述对每句诗歌的理解,让其加深对梅花文化和传统美德的理解。

6.配合课外活动,引领学生了解梅花文化的历史内涵或制作梅花饼等课外活动。

7.课后布置练习,巩固学生的学习成果。

四、教学重点1.理解古代诗歌的文化背景和内涵。

2.让学生领略古代诗词的韵律美。

3.提高学生的读写能力和审美情感。

五、教学难点1.如何将诗歌与梅花文化相结合,让学生理解诗意和传统美德。

2.如何提高学生的阅读理解能力和审美情感。

六、教学反思通过对《梅香正浓》的学习,学生们不仅在阅读理解方面有很大的提高,还更加熟悉中国传统文化,了解梅花文化的内涵和历史。

同时,在教学过程中,应该注意让学生参与,创设一个开放、自由和互动的课堂环境,引发学生的学习兴趣,通过多种形式和手段,提高学生的积极参与度和主动性。

《梅香正浓》教学案例

一、背景分析

教材理解:《梅香正浓》这篇文章通过重点介绍明朝的遗臣史可法的感人事迹,赞扬了具有“梅花”般品格的民族英雄,歌颂了在民族危亡之时他们崇高的气概。

课文饱含着强烈的爱国情感,读后令人心潮澎湃,热血沸腾。

文章的主体部分以叙事为主,采用借物喻人的写作手法,形象地将“梅花”与“民族英雄”紧密的联系在一起,令人回味无穷。

学情分析:“书读百遍,其义自见。

”在阅读教学中要加强朗读训练。

读是发展语言的重要手段,读能让学生在最基本的语言实践中走进语言,感知语言,积累语言,读还能发挥学生的主体作用。

本文四字短语较多,虽琅琅上口,可是对于这个年龄段的学生来说,形式还较为陌生,因此学要引导学生充分熟悉文章内容,通过有感情的朗读让学生自主地对语文材料进行探究,在积极的思维活动中加深对内容的理解和情感的体验加深自悟。

同时还要求学生进行合作交流,采用质疑,求证的问题法学习本文。

教学理念:“语文课程应致力于学生语文素养的形成和发展”。

“语文素养是学生学好其它课程的基础,也是学生全面发展和终身发展的基础”。

教者应培育学生热爱祖国语文的思想感情,指导学生正确地理解和运用祖国语言语,丰富语言的积累,培养语感,发展思维,使他们具有适应实际需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力。

此外,语文教学不能单纯地将“工具性”与“人文性”割裂开,要做到“工具性和人文性的统一”,语文学科的人文教育应在语文学习的过程中实现。

它和语言文字的学习始终是有机地融合在一起的。

教师应在指导、帮助学生理解和运用语言文字的同时,理解课文内容,提高认识,受到人文教育。

脱离了语言文字的学习,单纯从课文的情节内容出发去进行人文教育,就不成其为语文教育了。

因此本节课教者在倡导自主、合作交流的学习方式的同时,也要指导学生积累语言文字,培养语感,激发热爱祖国文字的兴趣,善于发现,提出问题,并能自主或与他人合作共同解决。

二、案例描述

教学过程:

一、谈话导入,揭示课题

师:同学们,现在是什么季节?

生:冬季!

师:在寒冷的冬天,百花凋零,万物萧瑟。

然而,冬天

却孕育着希望,英

国诗人雪莱曾经说过“冬天来了,春天还会远吗?”,就在这冬春之交,一种花悄然绽放……

生:梅花!

师:对,我们今天就学习一篇与梅花有关的文章――《梅香正浓》(出示课件)

二、自读课文,体会主旨

师:同学们看到梅花,会想到哪些与梅花有关的诗词?

生:王安石的《梅花》

毛泽东的《咏梅》(迎风傲雪,无所畏惧,永不屈服)王冕的《墨梅》(高雅圣洁,超凡脱俗,不与世俗同流合污)

师:好,同学们,我们来看这篇文章的文题,这应该是一篇写景状物的文章,那么大家开始阅读课文,看看这到底是一篇写什么的文章?

(时间大约为8分钟)

(教师开始检查阅读效果,询问学生是否能够自主解决字词问题,重点板演:

怂恿虬枝峥嵘飨堂

体恤寡廉鲜耻戕害

帮助学生借助字形,理解字义,加深印象。

四个学生开始部分阅读,教师校音,

指导停顿。

之后

师:这到底是一篇写什么的文章?

生:写人。

师:谁?

生:史可法。

师:大家是否想知道史可法长的什么模样。

(出示课件)师:同学们请看,一位明朝官员,身着明朝官服,端坐堂中,只见他气宇轩昂,正襟危坐,目光深邃,审视远方,这就是史可法。

这座塑像位于扬州史公祠内,每年慕名来此拜谒参观的游人络绎不绝,其中有人留下了这样一段话:(出示课件)

师:江总书记这段话中,有这样一副对联,就是这副对联让作者由伤感而肃然。

(板书:“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”,)在这里我要解释一下“二分明月”的来历。

唐

代诗人徐凝在《忆扬州》一诗中有这样的诗句“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,也就是说如果将天下的明月夜比作三分的话,那么扬州就占了其中的二分,以此说明扬州的月夜之美,后人就将“二分明月”来指代古扬州。

再回到对联中,作者用“亡国泪”“故臣心”来代表怀念,赞颂史可法,并且引起作者的伤感与肃然,那么史可法究竟是一个怎样的人?在他身上到底发生了什么?同学们再快速浏览课文,找出文中记述了发生在史可法身上的哪几件事?

(学生浏览完毕)

生:三件。

师:能用自己的话复述一下吗?

(学生复述,教师简单指导)

三、交流合作,深化感悟

师:同学们,本文在表现形式上有一个比较显著的特点――四字短语比较多,你们能不能尝试用四字短语归纳每件事的大意?可以与同桌还有其他人商量一下。

(学生边叙述,教师边板书)

生: 1、规劝皇帝――忧国忧民

感动 2、誓守扬州――英勇无畏铮铮气节浩然正气

3、气绝身亡――宁死不屈

师:这时,大家对“亡国泪”“故臣心”有了更深的了解吧!那么,带给作者感动得难道仅仅是史可法一个人吗?

生:不是。

文章的开头提到了许多英雄人物。

师:有哪些?你了解他们吗?

(板书:崇敬岳飞文天祥秋瑾)学生汇报收集的资料

师:是,正是这些中华英烈的英雄事迹令作者崇敬不已,同时也引发了深深的思索,内心感慨万分,此时文章进入了结尾部分,也是全文的高潮!

(板书:感慨两类人)

师:在这里出现了两类人,这是一种什么写作手法呢?

生:对比。

师:为什么要运用这种手法?

生:突出体现民族英雄的气节与精神。

师:前一类人,正是以史可法为代表的民族英雄,应读出崇敬与钦佩;而后一类人,则是中华民族的败类,要读出对他们的痛恨与蔑视。

(学生酝酿情绪,并在下面小声朗读。

教师先指名两个学生来读,再进行范读,最后全班齐读至结束。

)师:文章结尾出现了“浓浓的梅香”与文题“梅香正浓”形成了结构上的首尾呼应。

课文以“虬枝峥嵘”的古梅树点题,中间以死后“葬于梅岭”自勉,结尾又以“浓浓的梅香”作结,梅花的品质与史可法的精神交相呼应,融为一体。

看则写梅,实则写人,这是一种非常典型的借物喻人的写作手法,我们以前学过哪些此类的文章呢?

生:《古井》《丑菊》《落花生》……

四、归纳总结,升华主题

师:回过头来,我们再来审题,其中的“梅香”指的是什么?这个“浓”字又有何含义呢?

生:“梅香”指的是民族气节与精神,“浓”字代表这种精神对后人的影响是深远而永久的……。

师:如果将中国历史比作浩瀚的夜空,那么,这些在民族危亡之时挺身而出的英烈们无疑就是那璀璨的星斗,是他们将夜空点缀的如此壮丽;如果再将这些英雄们比作那傲雪怒放的梅花,那么他们身上所体现的铮铮气节有如那浓浓的梅香,必将久久地弥漫在我们心中!下课。

评析:

时下我校正在积极构建“有效课堂”,在“两高一宽”即高信息量,高兴奋度,宽思维空间的教学要求下,我细心体味了教学改革中的“六化”,并使之成为设计本节课的指导思想。

我的教学流程就是抓住主体,自读感悟;剖析品质,感悟精神;研讨明理,诵读升华。

学生在自读感悟文章的基础上,能够抓住文章的主体部分,通过叙事了解史可法的为人以及从这些事件中所体现出来的民族精神,并且能够根据教师所创设的问题情境进行讨论,从而对史可法身上所体现出的铮铮气节有了更为深刻的认识。

阅读文章离不开诵读,学生在教者的指导下进行入情入境的品读,朗读,使他们对梅花品格与英雄精神有了理性上的升华。

因此在教学设计上我首先要体现教学理念的人本化。

人本化的理念就是教师要将课堂的主动权交给学生,还学生以课堂主人的地位。

要引导学生主动去说,去想,去问,去议。

在本节课上,我充分地相信学生,让他们畅所欲言,说出自己内心真实的感受,并且利用教者创设的问题情境去激发学生的兴趣,唤起他们持续求知的欲望,使他们对文章的主题有了深刻的认识。

其次,教学目标的生成化又是我着重加以考虑的。

怎样才能使课堂上的学生不仅仅是根据教师所设计的教学思路前进,而是能够通过一些点的设计让学生的思维发生碰撞,生成一些新的认识与思考呢?我设计了这样的问题情境“史可法有没有其他的选择?对于这样一个昏庸的朝廷,他这么做有价值

吗?他的举动根源何在?”这些问题的设置,不仅会激发学生的兴趣,而且通过研讨使学生更加能够品味到史可法身上所体现出来的民族气节与浩然正气。

这就将史可法的精神提升到了一个新的高度,学生也从这种动态生成中明白了一些做人的道理。

第三,师生关系的和谐化与教学评价的多元化。

要让学生喜欢你的课首先先要学生喜欢你的人,因此在上课之初,教师要与学生通过略带幽默的谈话进行交流沟通,不仅消除了学生的紧张心理,同时也拉近了师生之间的距离。

在教学进程中,教者要对学生进行评价。

而评价的多元化又会使学生学习的兴奋度持续高涨,比如“你的朗读真是太棒了,不仅感动了你自己,而且也深深感动了在座的每个人”“如果再好好组织一下语言,我想你的回答就完美了”“我真为有你这样的学生而感到骄傲”……但评价不一定都是唱赞歌,适当的否定会更加促进学生的学习兴致,从而使之更为投入。

以上就是我的教学预设与反思,当然在实际教学进程中会出现各种问题,还要靠教者随机应变,灵活处理。