逻辑错误与归纳类比

- 格式:ppt

- 大小:179.50 KB

- 文档页数:52

常见逻辑错误——偷换概念和类比不当概念界定不清或被偷换概念或前后不一致。

司马光说:“我要去看花灯。

”司马光夫人说:“家中这么多灯,何必去看?”同样是“灯”,但是前者是街上的花灯,而后者是家中的灯。

两者名字相同,而含义不同。

“偷换概念”是偷换看似相同的概念,改变概念的具体内涵,这是一种文字游戏的手段,需要我们澄清概念的内涵和外延,进而解释概念反驳诡辩者。

1、我是女人,你妈是女人。

所以我是你妈?国家是人民的小明是人民所以国家是小明的2、三个人住旅馆,一个一晚上10元,住了一个晚上,三人共付了30元.第二天老板认为多了,拿了5元钱让弟弟退回给那三个.谁知弟弟贪心,偷偷的留了2元钱,退了3元给三个,一人1元.这样也就是说一人住一晚上9元,三个共27元,再加上弟弟偷留的2元,共29元.但三个是付了30元的啊,请问还有1元哪里去了?小明:“我不认为孩子们应该往大街上乱跑。

”大文:“应该把孩子们关起来,不让他们呼吸新鲜空气。

”大文把小明的概念偷换成:“孩子们不应该在大街上乱跑,所以要把他们关起来”,小王把“自己”的争议偷换到小明身上。

从而回避了争议的重点。

有一位记者问:“在你们中国,明明是人走的路为什么却要叫‘马呢?周总理不假思索地答道:“我们走的是马克思主义道路,简称马路。

” 这位记者的用意是把中国人比作牛马,和牲口走一样的路。

如果你真的从“马路”这种叫法的来源去回答他,即使正确也是没有什么意义的。

周总理把“马路”的“马”解释成马克思主义,他“偷换概念”的手法恐怕是这位记者始料不及的。

一个西方记者说:“请问,中国人民银行有多少资金?”周恩来委婉地说:“中国人民银行的货币资金嘛?有18元8角8分。

”当他看到众人不解的样子,又解释说:“中国人民银行发行的面额为10元、5元、2元、l元、5角、2角、l角、5分、2分、1分的10种主辅人民币,合计为18元8角8分……”1. 你说,读完北京大学用多少时间?2. 你相信吗?我会用黑墨水写出红字来。

在写作中经常出现的39类语言逻辑差错(附详细案例分析)在写作中,我们经常会出现各种语言逻辑差错,这些错误不仅会影响到文章的逻辑结构和表达准确性,还可能让读者产生困惑和误解。

下面列举了39种常见的语言逻辑差错,并给出了详细的案例分析。

1. 非必要重复:即在文章中重复使用相同的词语或句子,造成冗余。

例如:"我非常喜欢喝咖啡,咖啡是我最喜欢的饮料。

"2. 语序混乱:即句子结构混乱,导致意义不明确。

例如:"我喜欢看书喜欢。

"3. 混淆词义:即错误使用词语,使得意思不清楚。

例如:"这个新领导很有魅力,能激励员工。

"(应该使用"鼓励")4. 模棱两可:即表述模糊,含义不明确。

例如:"这次活动我可能会参加。

"5. 概念混淆:即概念定义不清晰,逻辑关系混乱。

例如:"学习英语对于提高英语水平很有帮助。

"6. 自相矛盾:即所表达的观点与事实相矛盾。

例如:"食物越多越好,但是我们需要控制饮食。

"7. 虚假推理:即基于错误的前提进行推理。

例如:"因为我每天喝了一杯水,所以我很健康。

"8. 无法证明的断言:即无法提供有力的证据来支持说法。

例如:"每个人都知道这是事实。

"9. 没有可靠来源的引用:即引用他人观点时没有提供可信的来源。

例如:"一位专家说过,但我忘记了他的名字。

"10. 引用错误:即错误地引用他人观点或资料。

例如:"根据一项研究,大约70%的人支持这个政策。

"(实际上研究结果是60%)11. 恶意夸大或淡化:即有意夸大或淡化某个事物的重要性或影响。

例如:"这个问题在全球范围内都引起了广泛的关注。

"(实际上只是在某个小范围内)12. 诋毁他人观点:即批评他人观点时使用情绪化的语言,而非事实和逻辑。

常见逻辑错误及写作公式1、不当假设许多论证有效性分析的论断都依赖于某些“初始化”假设(例如,一个含糊不清的或未定义的词语的意思,或者是一组不恰当的关系等)。

写作公式:上述材料由推出,显然是不当假设。

然而,因此概论正是欠妥当的。

例。

据调查,临海市有24%的家庭拥有电脑,但拥有电脑的家庭中的12%的用户每周编程两小时以上,23%的用户在一小时至两小时之间,其余的每周都不到一小时。

可见,临海市大部分购买电脑的家庭并没有充分利用他们的家庭电脑。

示范:上述材料由临海市家庭购买电脑并未主要应用于编写程序,(推出)得出“临海市大部分购买电脑的家庭并没有充分利用他们的家庭电脑”,显然是不当假设了临海市购买电脑的家庭充分使用电脑的标志就是是否主要用于编程。

然而假设是有问题的临海市家庭购买电脑的主要目的可能是获取信息或者娱乐和游戏,未必就是用来编程。

因此该论证是欠妥当的。

2、因果类错误(1)因果无关:两件事情间没有明确的因果关系。

写作公示:论述者通过这一前提,提出的结论。

看似很有道理,其实二者并不相关。

因为。

论证者要加强论证,还需提供更为合理的因果关系。

例。

如果因为丑闻迭出而导致社会道德风气败坏,那么我们完全有理由怀疑企业这种组织的存在对于整个社会的意义。

当公司的高管们坐着商务飞机在全球遨游时,股东们根本无从知晓管理层是否在滥用自己的权利。

示范:论述者通过“司的高管们坐着商务飞机在全球遨游”这一前提,得出(提出)“股东们根本无从知晓管理层是否在滥用自己的权利”这一结论,看似很有道理,其实二者并不相关。

因为企业经营监督的方式有多做,经营权和所有权二者制衡,到了今天已经相当成熟。

论述中将这两个事件以某种方式联结,暗示其相关关系,这是牵强附会,论证者要加强论证还需提供更为合理的因果关系。

(2)存在他因:导致结论的原因可能还有其他。

写作公示:该论述只能指出多个原因中的其中一个为事件主因。

之外,还有可能有其他原因,例如,但它们和一样,不一定是主因。

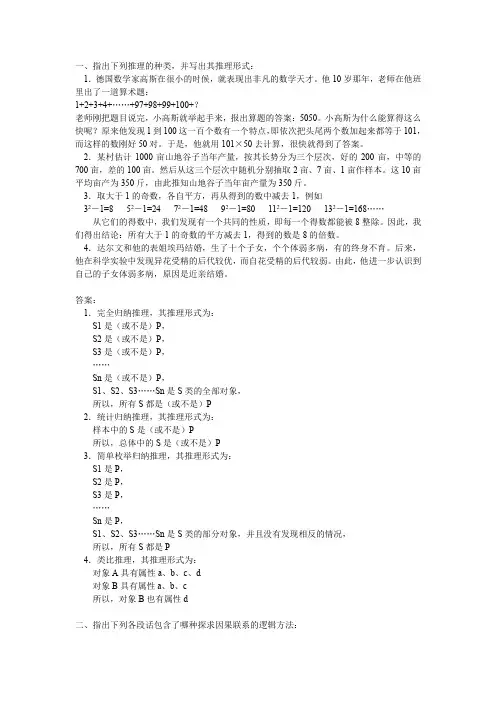

一、指出下列推理的种类,并写出其推理形式:1.德国数学家高斯在很小的时候,就表现出非凡的数学天才。

他10岁那年,老师在他班里出了一道算术题:1+2+3+4+……+97+98+99+100+?老师刚把题目说完,小高斯就举起手来,报出算题的答案:5050。

小高斯为什么能算得这么快呢?原来他发现1到100这一百个数有一个特点,即依次把头尾两个数加起来都等于101,而这样的数刚好50对。

于是,他就用101×50去计算,很快就得到了答案。

2.某村估计1000亩山地谷子当年产量,按其长势分为三个层次,好的200亩,中等的700亩,差的100亩。

然后从这三个层次中随机分别抽取2亩、7亩、1亩作样本。

这10亩平均亩产为350斤,由此推知山地谷子当年亩产量为350斤。

3.取大于1的奇数,各自平方,再从得到的数中减去1,例如32-1=8 52-1=2472-1=48 92-1=80112-1=120132-1=168……从它们的得数中,我们发现有一个共同的性质,即每一个得数都能被8整除。

因此,我们得出结论:所有大于1的奇数的平方减去1,得到的数是8的倍数。

4.达尔文和他的表姐埃玛结婚,生了十个子女,个个体弱多病,有的终身不育。

后来,他在科学实验中发现异花受精的后代较优,而自花受精的后代较弱。

由此,他进一步认识到自己的子女体弱多病,原因是近亲结婚。

答案:1.完全归纳推理,其推理形式为:S1是(或不是)P,S2是(或不是)P,S3是(或不是)P,……Sn是(或不是)P,S1、S2、S3……Sn是S类的全部对象,所以,所有S都是(或不是)P2.统计归纳推理,其推理形式为:样本中的S是(或不是)P所以,总体中的S是(或不是)P3.简单枚举归纳推理,其推理形式为:S1是P,S2是P,S3是P,……Sn是P,S1、S2、S3……Sn是S类的部分对象,并且没有发现相反的情况,所以,所有S都是P4.类比推理,其推理形式为:对象A具有属性a、b、c、d对象B具有属性a、b、c所以,对象B也有属性d二、指出下列各段话包含了哪种探求因果联系的逻辑方法:1.100多年前,一艘远洋帆船载着五个中国人和几个外国人由中国开往欧洲。

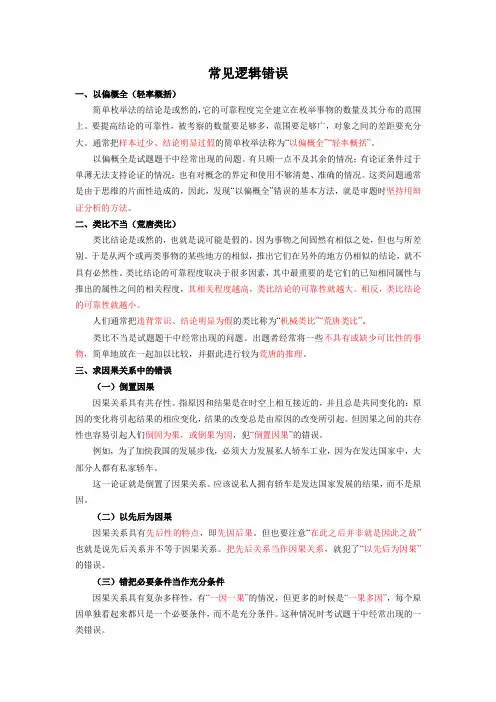

常见逻辑错误一、以偏概全(轻率概括)简单枚举法的结论是或然的,它的可靠程度完全建立在枚举事物的数量及其分布的范围上。

要提高结论的可靠性,被考察的数量要足够多,范围要足够广,对象之间的差距要充分大。

通常把样本过少、结论明显过假的简单枚举法称为“以偏概全”“轻率概括”。

以偏概全是试题题干中经常出现的问题。

有只顾一点不及其余的情况;有论证条件过于单薄无法支持论证的情况;也有对概念的界定和使用不够清楚、准确的情况。

这类问题通常是由于思维的片面性造成的,因此,发现“以偏概全”错误的基本方法,就是审题时坚持用辩证分析的方法。

二、类比不当(荒唐类比)类比结论是或然的,也就是说可能是假的。

因为事物之间固然有相似之处,但也与所差别。

于是从两个或两类事物的某些地方的相似,推出它们在另外的地方仍相似的结论,就不具有必然性。

类比结论的可靠程度取决于很多因素,其中最重要的是它们的已知相同属性与推出的属性之间的相关程度,其相关程度越高,类比结论的可靠性就越大。

相反,类比结论的可靠性就越小。

人们通常把违背常识、结论明显为假的类比称为“机械类比”“荒唐类比”。

类比不当是试题题干中经常出现的问题。

出题者经常将一些不具有或缺少可比性的事物,简单地放在一起加以比较,并据此进行较为荒唐的推理。

三、求因果关系中的错误(一)倒置因果因果关系具有共存性。

指原因和结果是在时空上相互接近的,并且总是共同变化的:原因的变化将引起结果的相应变化,结果的改变总是由原因的改变所引起。

但因果之间的共存性也容易引起人们倒因为果,或倒果为因,犯“倒置因果”的错误。

例如,为了加快我国的发展步伐,必须大力发展私人轿车工业,因为在发达国家中,大部分人都有私家轿车。

这一论证就是倒置了因果关系。

应该说私人拥有轿车是发达国家发展的结果,而不是原因。

(二)以先后为因果因果关系具有先后性的特点,即先因后果。

但也要注意“在此之后并非就是因此之故”也就是说先后关系并不等于因果关系。

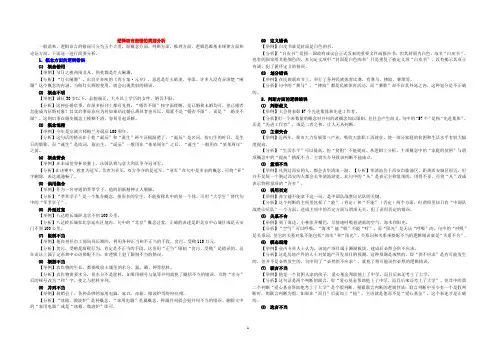

逻辑语言差错的类别分析一般说来,逻辑语言的错误可分为五个大类,即概念方面、判断方面、推理方面、逻辑思维基本规律方面和论证方面,下面逐一进行简要分析。

1.概念方面的逻辑错误⑴概念错用【举例】节日之夜热闹非凡,到处都是灯火阑珊。

【分析】“灯火阑珊”,出自辛弃疾的《青玉案·元夕》,意思是灯火暗淡、零落。

许多人没有弄清楚“阑珊”这个概念的内涵,当做灯火辉煌使用,就会出现类似的错误。

⑵概念不明【举例】诚征30岁以下,品貌端正,大专以上学历的女性,婚否不限。

【分析】这种征婚启事,在很多报刊上都可见到。

“婚否不限”按字面理解,是已婚和未婚均可,但已婚者怎能成为征婚对象?其实启事原意应为对如果结过婚已离异者也可以,那就不是“婚否不限”,而是“婚史不限”。

这则启事在婚史概念上模糊不清,容易引起误解。

⑶概念混淆【举例】今年是京剧大师梅兰芳诞辰100周年。

【分析】这句话的错误在于把“诞辰”和“诞生”两个词搞混淆了。

“诞辰”是名词,指出生的时日,是生日的敬称。

而“诞生”是动词,指出生。

“诞辰”一般用在“某某周年”之后,“诞生”一般用在“某某周年”之前。

⑷概念赘余【举例】在本届世界杯决赛上,法国队将与意大利队争夺冠亚军。

【分析】在决赛中,胜者为冠军,负者为亚军,双方争夺的是冠军,“亚军”在句中是多余的概念,可将“亚”字删除,表达就通畅了。

⑸误用集合【举例】作为一名普通的莘莘学子,他的创新精神让人敬佩。

【分析】“莘莘学子”是一个集合概念,指很多的学生,不能指称其中的某一个体。

可用“大学生”替代句中的“莘莘学子”。

⑹外延过宽【举例】八达岭长城距北京不到100公里。

【分析】八达岭长城在北京延庆区境内,句中的“北京”概念过宽,正确的表述是距北京中心城区或是天安门不到100公里。

⑺限制不当【举例】他在担任市工商局局长期间,利用各种正当和不正当的手段,贪污、受贿110万元。

【分析】贪污、受贿是腐败行为,肯定是不正当的手段,这里用“正当”限制“贪污、受贿”是错误的。

辩论中常见的逻辑错误一、强加因果字面意思很好理解,但这种错误往往很具迷惑性,许多辩手场上反应不过来。

前几年很热门的一本书叫《货币战争》,里面有这样的描述“林肯总统表面上看是被南方暗杀,实际上他是在签署了XX金融协议X天后被杀害的...肯尼迪总统遇刺前签署了XX金融协议,试图打击大财团利益....里根总统在签署XX金融协议后,旋即遇刺....”这些煽动性的描述让许多读者自行联想,从而脑补出“美国金融集团控制了美国政坛,如果总统试图限制他们的利益,那么他们连总统都敢杀掉”这个结论。

这就是犯了“把前后联系偷换成因果联系”的错误。

打个比方,我每次考砸前都会吃早饭,但我不能说“我因为吃了早饭所以考砸了”。

同样的,美国总统每年都会签署无数的文件,不能把遇刺总统都签署过金融相关文件就得出“总统遇刺和金融文件”有关。

这里打个比方,宋鸿兵试图以总统遇刺前都签署过金融协议来论证相关性,但每个总统遇刺当天都会吃早饭,难道能证明总统遇刺是因为吃了早饭么?显然不能。

何况,林肯、肯尼迪、里根等人的遇刺,显然和金融体系不直接相关。

一般情况下,因果联系都有前后联系,但前后联系不一定有因果联系。

二、倒果为因个人认为,如果要挑选一本最重要的必读书给辩手,那非《统计陷阱》莫属。

这本书里面的逻辑讲解和案例分析既生动有趣,又严谨科学,我看了5遍,每遍都能学到很多。

里面提到了一个案例:美国某州的麻风病患者全国最多、比例全国最高,因此许多人得出结论“这个州的气候一定是很容易得麻风病。

”但其实恰好相反,这个州的气候是全国最有利于麻风病患者治愈的,所以全国的麻风病患者都会来这里治疗,所以这个州的麻风病患者才全国最多、比例全国最高。

前几天的热门状态也是一个道理:“二战时,盟军请了一位科学家来研究该加强飞机哪块机身的防护。

这位科学家统计了飞机的中弹区域分布图,发现机翼是中弹最多的部位,座舱和发动机则是中弹最少的。

那么是不是该加强机翼的防护呢?事实是,能统计到的样本都是中弹后活着回来的飞机,而那些中弹后坠毁了的是不在统计范围内的。

常见的辩论逻辑错误和破解方法整理:夏惟桐一、自相矛盾逻辑、思想、言论中的自我否定现象,常见于一支队伍对立论没有统一,或者部分队员对立论没有吃透的情况。

这种情况很好理解,不需举例。

破解方法:(以下所有破解套话都只是举例提供思路,并不推荐使用。

套话必需自己想!)1、对方X辩说....对方Y辩说....请对方辩友先统一一下观点再来和我们辩论吧2、(指出错误后)对方的论述是不是在搬起石头砸自己的脚呢?二、偷换概念/偷换前提将辩题的前提和定义偷换成与公众认可的定义不相符的前提和定义。

他有以下几种情况:1,偷偷改变一个概念的内涵和外延,使之变成另外一个概念。

2,利用多义词混淆不同的概念。

3,抓住概念之间的某种联系和表明相似之点,抹煞不同概念之间的根本区别。

4,混淆集合概念与非集合概念,集合概念反映的是一类事物的整体属性,而非集合概念所反映的是组成一事物类的每个分子的属性。

5,偷换论题。

在论证过程中故意违反论题要明确、要同一的规则,偷偷地转移论题。

偷换论题和偷换概念是联系在一起的。

一般来说,偷换论题常常表现为偷换论题中的某些重要概念。

举例:“生之恩不如养之恩”,“生”应该解释为“生育”,却被解释为了“生命”。

破解方法:1、对方辩友不要玩概念游戏....2、对方辩友滔滔不绝,可惜的一个前提错了....3、按照对方的定义....这符合在座各位的生活感受吗?4、今天的我们也很欣赏对方的四位同学对语言文字的玩味能力,但是玩味的前提,是对概念有一个清晰明确的界定啊!5、(归谬法,详见第四页)三、避实就虚、栽赃、偷换辩题偷换论题是违反同一律对判断运用的要求所犯的逻辑错误。

而最常见的“栽赃”有两种:1.故意回避对方的问题;2.故意歪曲对方的观点然后加以振振有词的“批驳”,然后宣布自己得胜。

破解方法:1、(不断追问)一问对方辩友....二问对方辩友....三问对方辩友.....(4次若不回答停止追问)2、当我问对方辩友XXXX,对方避而不答;当我问对方辩友YYYY,对方顾左右而言他3、请问我方一二三四辩什么时候说过XXXX,难道是我方五辩说的?4、对方辩友不要急,我觉得我们该把刚才的问题说清楚再讨论其他的5、对方辩友栽赃不要太勤快..../对方辩友别忙着给我方扣帽子.......6、这个问题,我方不知论证多少遍,倒是对方辨友还没......7、请对方不要对我方的问题视而不见.../.对方辩友没有办法解决我的问题,所以选择了回避.....8、今天的辩题是.....,而对方辩友论证的是....对方是不是犯了离题的错误呢?四、以偏概全以偏概全是指仅根据少数事例得出一般性结论的简单化的归纳方法。

常见逻辑错误类型

1. 混淆数字/比例概念。

数字相同不可盲目等同;

增多≠高,减少≠低;

比例大≠更高,增长快≠更强

2. 混淆核心概念(“偷换”)

不同概念/ 不同语义的词

KEY:既然,那么;因此;很显然; xx就是xx;从这个角度来说

3. 以偏概全

指出整体中其他部分不具有这个属性或者有所不同。

4. 类比不当(少)

KEY:换句话说;就好比;就像xx 一样

5. 非此即彼

KEY:不能xx所以xx ; xx总好过xx所以xx

指出存在中间地带

6. 推理绝对化(片面/ 牵强/ 武断)

KEY:只要就;只有才;必然;一定能;确保;必由之路;任何

指出,该效果只能一定程度改善,影响该结果的还有很多其他条件,比如xx。

题干给出的条件不是该结果的充分条件,并不能必然保证推出该结论; OR

用前真后假的方式来质疑,说即使有了条件,可能也没有最后的结论。

7. 混淆充分必要条件

错误原因:A→B为真,推出非A→非B为真

8. 强加因果

KEY:由于xx 所以xx;越xx,也就越xx; A也就是说B; Axx 这表明B

进行解释,A是什么含义,B是什么含义,这两者是截然不同的两个概念,所以并不见得A发生,B就一定会发生; OR

用前真后假的方式来质疑,说即使有了条件A,也不必然能推出条件B。

B还受到很多各种因素的影响,有很多有A,但是没有B的情况。

(一)议论文的说服性议论文是对某个议论对象,提出见解或主张并说明理由,使读者信服的文章。

它的基本特点是议论的说服性。

议论文展开议论是以说服读者为目的的。

它无论对什么问题、什么事物展开议论,无论在议论中表达什么见解,提出什么主张,讲述什么道理,或者反驳他人的什么观点,都是为了达到说服读者,令读者信服的目的。

如果说,说明文的基本特点是它的解说性,要把说明的对象是“什么”向读者解说清楚,那么,议论文的基本特点则是它的说服性,从思维类型上来说,要回答出“为什么”,要讲出道理来说服读者。

叶圣陶说:“说明文以‘说明白了’为成功。

而议论文却以‘说服他人’为成功。

”(《文章例话》)这正说明了议论文的基本特点。

议论文不但要论说对某一议论对象的见解,表示作者的态度(即观点),而且要阐明为什么提出这种见解,为什么抱这种态度。

这个阐述“为什么”的过程,就是证明的过程。

一个完整的证明,必须由论题、论点、论证几个部分组成。

这几个部分也就是构成议论文特点的要素。

它们各自担负着不同的任务。

论题,是指作者在文章中提出来要进行论述的问题,是论证的对象。

论题并不表明作者对客观事物的认识。

如“人的正确思想是从哪里来的?”是个设问句,无所判定,不表示判断,只表达发问,等待回答。

“论权威”、“青年运动的方向”,“我们的文艺是为什么人的?”也不是判断。

它们都规定和限制文章的论述范围和论述的重点,决定着议论展开的方向和途径,是贯穿全文内容、组织结构的线索。

论题一般都出现在标题或序言中,论题的表达方式是设问句,如“什么是人才学”,也常用突出主要意念的词组,如“青年运动的方向”等。

一篇文章论述的论题是全文论述的中心,不仅议论文的议论部分要围绕它,就是非议论性的内容也要服从它,它是全文内容的中心线索,起着统摄全文的作用。

论点,又叫论断,在逻辑学上,论点就是真实性需要加以证实的判断。

它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。

它是整个论证过程的中心,担负着回答“论证什么”的任务,明确地表示着作者赞成什么,反对什么。