中国历史故事-训诂大家段玉裁简介 段玉裁的人物结局

- 格式:docx

- 大小:25.15 KB

- 文档页数:2

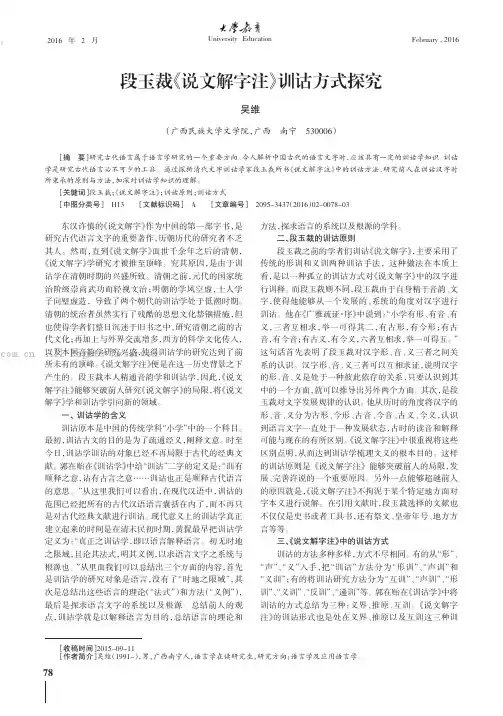

东汉许慎的《说文解字》作为中国的第一部字书,是研究古代语言文字的重要著作,历朝历代的研究者不乏其人。

然而,直到《说文解字》面世千余年之后的清朝,《说文解字》学研究才被推至顶峰。

究其原因,是由于训诂学在清朝时期的兴盛所致。

清朝之前,元代的国家统治阶级崇尚武功而轻视文治;明朝的学风空虚,士人学子向壁虚造,导致了两个朝代的训诂学处于低潮时期。

清朝的统治者虽然实行了残酷的思想文化禁锢措施,但也使得学者们整日沉迷于旧书之中,研究清朝之前的古代文化;再加上与外界交流增多,西方的科学文化传入,以及本国音韵学研究兴盛,使得训诂学的研究达到了前所未有的顶峰。

《说文解字注》便是在这一历史背景之下产生的。

段玉裁本人精通音韵学和训诂学,因此,《说文解字注》能够突破前人研究《说文解字》的局限,将《说文解字》学和训诂学引向新的领域。

一、训诂学的含义训诂原本是中国的传统学科“小学”中的一个科目。

最初,训诂古文的目的是为了疏通经义,阐释文意。

时至今日,训诂学训诂的对象已经不再局限于古代的经典文献。

郭在贻在《训诂学》中给“训诂”二字的定义是:“训有顺释之意,诂有古言之意……训诂也正是顺释古代语言的意思。

”从这里我们可以看出,在现代汉语中,训诂的范围已经把所有的古代汉语语言囊括在内了,而不再只是对古代经典文献进行训诂。

现代意义上的训诂学真正建立起来的时间是在清末民初时期,黄侃最早把训诂学定义为:“真正之训诂学,即以语言解释语言。

初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源也。

”从里面我们可以总结出三个方面的内容,首先是训诂学的研究对象是语言,没有了“时地之限域”,其次是总结出这些语言的理论(“法式”)和方法(“义例”),最后是探求语言文字的系统以及根源。

总结前人的观点,训诂学就是以解释语言为目的,总结语言的理论和方法,探求语言的系统以及根源的学科。

二、段玉裁的训诂原则段玉裁之前的学者们训诂《说文解字》,主要采用了传统的形训和义训两种训诂手法,这种做法在本质上看,是以一种孤立的训诂方式对《说文解字》中的汉字进行训释。

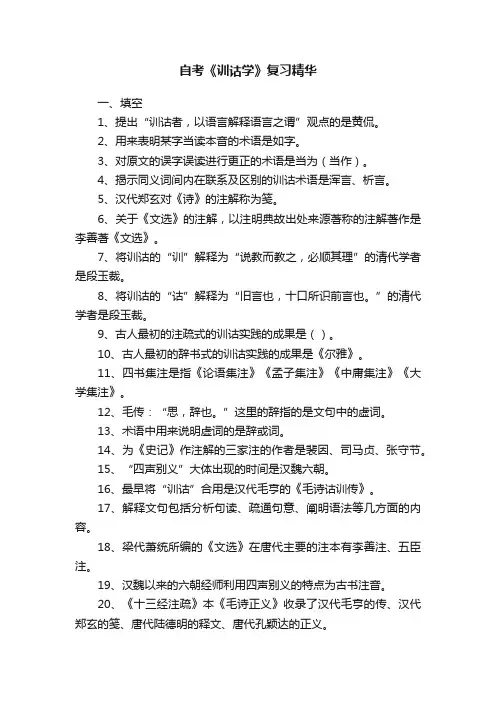

自考《训诂学》复习精华一、填空1、提出“训诂者,以语言解释语言之谓”观点的是黄侃。

2、用来表明某字当读本音的术语是如字。

3、对原文的误字误读进行更正的术语是当为(当作)。

4、揭示同义词间内在联系及区别的训诂术语是浑言、析言。

5、汉代郑玄对《诗》的注解称为笺。

6、关于《文选》的注解,以注明典故出处来源著称的注解著作是李善著《文选》。

7、将训诂的“训”解释为“说教而教之,必顺其理”的清代学者是段玉裁。

8、将训诂的“诂”解释为“旧言也,十口所识前言也。

”的清代学者是段玉裁。

9、古人最初的注疏式的训诂实践的成果是()。

10、古人最初的辞书式的训诂实践的成果是《尔雅》。

11、四书集注是指《论语集注》《孟子集注》《中庸集注》《大学集注》。

12、毛传:“思,辞也。

”这里的辞指的是文句中的虚词。

13、术语中用来说明虚词的是辞或词。

14、为《史记》作注解的三家注的作者是裴因、司马贞、张守节。

15、“四声别义”大体出现的时间是汉魏六朝。

16、最早将“训诂”合用是汉代毛亨的《毛诗诂训传》。

17、解释文句包括分析句读、疏通句意、阐明语法等几方面的内容。

18、梁代萧统所编的《文选》在唐代主要的注本有李善注、五臣注。

19、汉魏以来的六朝经师利用四声别义的特点为古书注音。

20、《十三经注疏》本《毛诗正义》收录了汉代毛亨的传、汉代郑玄的笺、唐代陆德明的释文、唐代孔颖达的正义。

21、传统训诂学中古人最早的训诂实践的成果是《毛诗古训传》《尔雅》。

22、古书中用来声训的术语是之言(之为言)。

23、训诂学的核心内容是解释词义。

24、〈史记三家注〉包括了刘宋裴因的〈史记集解〉、唐代司马贞的〈史记所隐〉、和唐代张守节的〈史记正义〉。

25、朱熹〈四书集注〉包括《论语集注》《孟子集注》《中庸集注》《大学集注》。

26、俞樾所著的训诂学著作有〈群经平议〉〈诸子平议〉〈古书疑义举例〉等。

27、“句读”一词最早见于何休所著的〈公羊转注.序〉。

28、〈说文解字〉中最常用的训诂方法是形训。

清代四大家对说文解字的研究

清代四大家对《说文解字》的研究对汉字学和训诂学产生了深远的影响,他们的研究成果不仅丰富了后世对古文字的理解,而且为汉字学和训诂学的发展奠定了坚实的理论基础。

以下是对四位大家的简要介绍:

1. 张玉书(1638-1708)

张玉书是清代汉字学家,是说文解字八种最著名的注疏之一的《御定说文解字注》的主要编撰者。

他对《说文解字》进行了深入细致的研究和探讨,对许多繁体字的字形、字音和字义进行了全面论证,解决了许多历代学者探讨未果的疑难字词。

2. 段玉裁(1735-1815)

段玉裁被誉为清代训诂学的集大成者。

他的代表作《说文解字注》对《说文解字》作了大量训诂上的考订和补正,发挥了自己独到的见解。

段氏还撰有《说文解字约举》、《说文解字今释》等著作,为了解汉字的本义和字形演变作出了卓越贡献。

3. 王引之(1766-1834)

王引之是清代著名的经学家、训诂学家。

他对《说文解字》进行了深入研究,着有《经传释词》、《经传释词汇编》等著作,对许多疑难字词作出了新解,对文字训诂学亦有创见。

4. 顾炎武(1619-1692)

顾炎武是清初著名的实学家和思想家,对《说文解字》研究很有见地,其《日知录》、《说文解字注补正》等著作对许多字的解释和考订都有高明之论,为后人研读《说文解字》开拓了新视野。

这四位大家在《说文解字》研究上孜孜以求,成就卓越,是汉字学和训诂学发展的重要里程碑,他们的研究成果至今仍为学界所重视。

研究他们的理论观点和方法,对于繁衍文字学术具有重大意义。

姓段的名人阅读精选(1):段姓的来源一、姓氏源流1、出自姬姓,是春秋时郑武公的儿子共叔段的后代。

春秋时,郑武公的妻子武姜生长子庄公时难产,生二儿子叔段时却很顺利,因此她喜欢叔段而不喜欢庄公。

郑武公病重时,她请求武公废长立幼,郑武公没有答应。

庄公当了郑国国君后武姜又请求把制作为段叔的封地,庄公不答应,而把京城封给了段叔,段叔与姜氏勾结,不断扩张自己的势力,并准备袭击庄公。

庄公获悉后派兵讨伐。

段叔大败,逃到共,称为共段叔。

他的子孙之后四处分布,有的姓段,有的姓共叔,还有的以共为姓氏。

这就是河南段氏的由来。

2、出自复姓段干木的后代。

战国时有复姓段干木,原是晋国人,后到魏国,后代有以单姓段为姓氏的。

这为山西段氏的由来。

3、出自辽西鲜卑族后裔。

西晋时有一个部落首领叫段务目尘,被封为辽西公。

其领地有三万家,分布在辽宁西部。

之后与汉人杂居后多以段作为姓氏。

是为辽西段姓。

4、云南蛮段氏。

魏末短延末蛮代为酋帅,裔孙凭到朝廷作官后被拜为云南刺史,后传下这支段姓。

二、迁徙分布大体上来说,在姓氏的发展史上段姓应是一个典型的北方民族,源于北方,发展于北方,尤其是陕西、甘肃两省最旺盛。

据有关资料记载,西汉文帝时有段印任北地都督,其子孙始居武威(今甘肃境内),传至十七世孙段荣,北魏时任定州、秦州刺史。

其八世孙段楹任大理司直,世代为官。

在汉至隋唐时,陕西、河南、河北、云南都有了段氏的子孙。

三、郡望堂号【郡望】京兆郡:汉太初元年改右内史置京兆尹,治所在长安。

三国魏将辖区改称京兆郡。

武威郡:汉间在原匈奴休屠王地置郡,治所在武威。

此支段氏的始祖为西汉段贞。

扶风郡:汉武帝太初元年置右扶风,为三辅之一。

三国时改为扶风郡,治所在槐里。

西晋移至池阳。

【堂号】君轼堂:战国时期魏国的段干木不肯作官,魏文王却认为他很能干,于是亲自登门拜访,段木干跳墙躲了起来,不肯与之相见。

文侯依然很尊敬他,每次从他的门前经过时都要站在车的横木上肃立,并说:“段干木是贤人,我能不轼吗”;段氏还有以武威、京兆为堂号的。

走近朴学大师——段玉裁一、段玉裁生平在花山集镇的西面三百多米,有一座很不起眼的墓,这里,躺着的是一位了不起的人物,他就是一代朴学大师段玉裁。

段玉裁,字若膺,号茂堂,清代经学家、文字音韵训诂学家。

雍正十三年(1735年),他诞生在金坛一个清贫的世代书香之家。

他的曾祖、祖父和父亲都是县里的秀才,但都是边种田、边读书、刻苦自励的正派人,所以家境并不宽裕。

在段玉裁的青少年时代,全家每天早晚都只喝大麦粥,除祖父母每天中午吃米饭外,其它人中午都是一天米饭两天粥。

段玉裁17岁时,母亲不幸逝世。

当时因家贫无法像样地安葬,直到段玉裁后来做了四川巫山县知县,才有条件买了墓地,把母亲殡葬于殴氏老家大坝头村(今花山)。

段玉裁日后客死异乡,也迁葬于此。

段玉裁25岁参加乡试,中了举人。

接着,赴北京参加会试。

在北京,得师事戴震,并结识了钱大昕、邵晋涵、姚鼐等学者。

返乡后,又得与卢文弨、刘台拱、汪中、金榜等人相交。

55岁时,二次入都,得识王念孙、王引之父子,商讨音韵、训诂,颇为契合。

干嘉时代汉学昌盛,段、王两家在音韵、训诂方面的贡献极大。

段玉裁终其一生,无论是家庭生活还是经济状况,—直都是很艰苦的。

但他不管处于什么境况,是逆境还是顺境,是贫病交加还是公务繁忙,都未曾动摇过他孜孜不倦、刻苦治学的—贯精神。

乾隆三十五年,36岁的段玉裁开始撰写《六书音韵表》,写这部书,要收集、考证浩如烟海的资料,其工作是繁重而艰巨的。

就在这年,段玉裁被派到贵州的玉屏县当知县。

玉屏是一个僻远闭塞的小地方,很难施展他的才能。

不久,果然以“诖误”被免官,遣往四川成都候补。

清代流传着“三年清知府,十万雪花银”的说法,候补官是捞不到什么油水的。

别的人都在千方百计地钻营,力争尽快转为现任,但他却把心思放在古文字学的研究上。

乾隆三十九年九月,段玉裁受命代理四川南溪县知县。

有次偶然去拜谒烈妇黄帛庙,当时庙主认为这烈妇是唐代人,并题庙匾为“唐烈妇庙”。

段玉裁根据《水经注》上的有关资料,发现这是不对的,黄帛应为汉代人。

训诂学是中国传统研究古书中词义的学科,是中国传统的语文学——小学的一个分支。

训诂学上指意义相反或关联的词句相对成文。

训诂学也在译解古代词义的同时,也分析古代书籍中的语法、修辞现象。

从语言的角度研究古代文献,帮助人们阅读古典文献。

训诂学可以有广义和狭义之分。

广义的训诂学包括音韵学和文字学,狭义的训诂学只是小学中与音韵、文字相对的学科。

也有人将训诂学分为新旧两种。

目录1 基本概念2 历史发展3 研究方法4 代表人物训诂学训诂学是汉文古籍释读术,是一门综合性的应用型学科。

释读汉文古籍均从词句入手,最终目的是弄懂文本的旨意。

训诂学是汉语语言学、语文学的一个部门,是综合性学科,主要根据文字的形体与声音,以解释文字意义的学问。

偏重於研究古代的词义,尤其著重於研究汉魏以前古书中的词义、语法、修辞等语文现象,但不等于语义学、词义学。

“训诂”连用,最早见于春秋时期鲁国人毛亨注释《诗经》的书,书名叫《诗故训传》,“故”、“训”、“传”是三种注解古文的方法。

训诂合用始见于汉朝的典籍。

语言学家王力在1947年的《新训诂学》中提出“必须打破小学为经学附庸的旧观念,然后新训诂学才真正成为语史学的一个部门。

”周大璞在《训诂学要略》中也说“训诂学的研究对象就是词义和词义系统,他的首要任务就是研究语义发展演变的规律。

”新训诂学是相对旧有的训诂学而言的。

训诂学从先秦就已经开始了,战国末期的《尔雅》被认为是最早的训诂学著作,而训诂学的传统观念形成于唐代的孔颖达,国学大师黄侃则创立了训诂学的现代观念。

最早的训诂学著作在产生于秦汉之际的《尔雅》中,第一篇与第三篇分别以“释诂”“释训”命名。

在这里,“诂”与“训”分立,这表明,在作者心目中,“诂”与“训”是“释”的对象,是作为两个实在对象出现的,并非构成一个术语。

这从《尔雅》十九篇均以“释×”为命名方式也可以得到证明。

西汉《诗诂训传》中,“诂”“训”“传”三字并立,这是汉代毛亨在继承前人及《尔雅》的基础上所创立的三种训释方式。

浅述段玉裁及《说文解字注》作者:孙瑾来源:《青年文学家》2013年第26期摘要:段玉裁,乾嘉学派的代表人物,清代著名的文字学、音韵学、经学家。

尤其在《说文解字》的研究方面达到了登峰造极的境地。

笔者主要从其生平和代表作《说文解字注》进行略述,以求其他学者研究时起到抛砖引玉之效。

关键词:段玉裁;说文解字注;乾嘉学派作者简介:孙瑾(1984.12.28-),女,河南南阳人,兴义民族师范学院教师,硕士,研究方向:语言学及应用语言学。

[中图分类号]:H08 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-26--02段玉裁,是清代小学家中流砥柱之人物,他在文字学、音韵学、训诂学、校勘学等方面造诣精深。

在清代古音学史中,他的成就独步一时,他在古韵分部和古音理论方面的贡献对清代中后期的古音学研究产生了深远的影响。

但最为人称道的仍是其倾注大量心血浇灌而成的《说文解字注》,它代表了中国语言文字研究的最高峰,被后辈学者推崇为著名的“段注”。

一、段玉裁生平及论著段玉裁(1735——1815),字若膺,号茂堂。

(曾字乔林、淳甫,又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人)江苏金坛县人,乾隆举人。

段玉裁十二岁时能背诵小学《四字书》、《书》、《易》、《周礼》、《礼记》、《春秋左氏传》及胡安国《春秋传》【1】。

江苏学使者博野尹元孚赞叹“孺子可教”,使其成为邑庠生,并且又当面嘉奖段玉裁以“无锡高氏所注朱子《小学》一部二册”【2】。

段玉裁博览群书,著述宏富,由经学以治小学。

在小学范围内,又从音韵以治文字训诂。

根基充实,深得体要。

所著有《六书音均表》、《诗经小学》、《古文尚书撰异》、《周礼汉读考》、《仪礼汉读考》、《汲古阁说文订》、《说文解字注》及《经韵楼集》、《声韵考》、《重订毛诗故训传》等书。

《六书音均表》在顾炎武《音学五书》和江永(1681~1762)《古韵标准》的基础上剖析加密,分古韵为17部,在古韵学上是一部跨时代的著作。

段玉裁训诂学成就说文解字注

段玉裁,清代著名的训诂学家和文字学家,以《说文解字注》一

书成就卓著,他的研究成果对中国古代语言文字研究做出了重要贡献。

《说文解字注》是段玉裁终身心血的结晶,该书对于汉字的解释

和发展历程进行了深入的研究和说明。

该书中对于每一个汉字都进行

了详细解释,不仅说明了字形的演变和来历,更对于每个字的用法、

构成和相关联的词语进行了分析和阐述,使读者能够更好地理解和掌

握汉字,进一步提高语言文字的水平。

段玉裁在研究中运用了许多方法,包括比较研究、考证古籍、探

究古代文化等,他的方法和思想对于后来的文字学研究产生了深远的

影响。

他还对于多种语言进行了研究,尤其对于蒙古文字和藏文字的

研究成果比较突出。

由于其深厚的学术造诣和扎实的方法研究,段玉裁的研究成果至

今仍受到广泛的关注和重视。

他提出的许多研究方法和思想,对于中

华民族的语言文字研究具有重要的启示和指导作用。

总之,段玉裁是中国古代文字研究的重要人物,其研究成果对于

中华民族的语言文字文化有着深刻的影响和意义,他的贡献不仅是在

学术上,在社会文化领域都产生了广泛的影响。

我们在今后的学习中,应该认真借鉴段玉裁的研究思路和方法,将其精神发扬光大,为中国

文化的繁荣发展做出贡献。

清代经学家段玉裁生平简介段玉裁(1735-1815),清代文字训诂学家、经学家,字若膺,号懋堂,晚年又号砚北居士,长塘湖居士,侨吴老人,江苏金坛人。

龚自珍外公。

下面是店铺为大家整理的清代经学家段玉裁生平简介,希望大家喜欢!段玉裁简介段玉裁简介:清朝人,是当时著名的诂学家和经学家,出生于今天的江苏省,家里有一个姐姐和两个弟弟一个妹妹。

其父亲是一位塾师,其外祖父就是龚自珍,虽说听着是好像应该出生于一个衣食无忧的家庭,但其父亲收入实在微薄,又一直在外地,家里的里里外外全由其母亲操劳,所以,段玉裁小时候是在一个家境贫寒的环境里长大的。

他十三岁的时候就去扬州安定书院去读书了。

在他十五岁的时候,考中举人,然后就去国子监教习,但是再接下来的考试中,屡战屡败,后来,有人介绍他去京都教书,便开始了他一边教书一边作学问的岁月,也结识了当时很多著名的学者,比如钱大昕,邵晋涵等。

在乾隆三十五年的时候,段玉裁被任命为玉屏闲的知县,而后又调到富顺,南溪,巫山作为知事,他不管走到哪里,都随身带着《六书音韵表》,处理完公事以后,不管多晚,都要拿出来编著,修改。

十年之后,他以父母有病为由,辞去官职,专心于著述和藏书。

乾隆五十九年的时候,段玉裁不幸摔坏了右腿,因此而导致健康越来越差,段玉裁最担心的就是在他有生之年没能完成注译《说文》,他对自己的朋友说,在他临死之前,能把《说文》注译完成,这辈子就没有什么可遗憾的了。

段玉裁用了三十多年完成了《说文解字注》,此书一共三十卷,可谓是他毕生的心血。

值得欣慰的是,他完成了,他告诉自己的学生,他就如同一只春蚕,把茧织完了,也没有什么事了,就坐着等死了。

段玉裁的故事段玉裁,清代江苏人士,字若膺。

曾任玉屏,巫山知县。

据考究段玉裁的远祖是段百三,其祖父为段文,是个县学的生员。

其父亲段世续,是一塾师。

段家可谓书香门第,世代都是秀才,这样的家族,在当时的江苏金坛也算是第一族。

在那个年代,科举制度盛行,你要想出人头地,唯有读书这条路。

段玉裁说文解字注主要内容段玉裁(1735年-1805年),字子厚,号驾山,是清代著名的学者和语言学家。

他最为著名的著作就是《说文解字注》,这是一本关于汉字的词典,被誉为是中国汉字学的指导性作品之一。

本文将围绕这本书展开探讨。

一、《说文解字注》的创作背景在明清时期,汉字学的研究受到了很大的关注。

在这个背景下,很多学者开始研究甲骨文和金文等古代文字,并尝试从中探究汉字的起源和演变。

段玉裁也是这些学者之一,他在研究汉字的同时,也注意到了汉字在不同历史时期的使用和变化。

为了更好地研究汉字的演变,他开始着手编写《说文解字注》。

二、《说文解字注》的内容介绍《说文解字注》全书共分为十卷,核心内容是对《说文解字》的注解。

《说文解字》是由西汉时期的学者许慎所编写的一部影响深远的汉字词典,它收录了当时的5603个字形和释义。

在《说文解字》的基础上,段玉裁对其中不少内容进行了补充和解释,并添加了一些自己的见解和发现。

《说文解字注》最大的特点是它的注释非常详尽。

在解释某一个字义时,段玉裁不仅仅解释了字形和音韵,还对包括文化、历史、地理等在内的多个方面进行了分析。

这一点与其他汉字学相关的著作相比,具有很大的独特性。

此外,《说文解字注》还收录了一些与汉字相关的文化典故和历史事件。

比如,在《夏小正·甘誓》中,段玉裁就详细解释了“千金”这个成语的起源和含义。

三、《说文解字注》的重要意义《说文解字注》之所以被称为是中国汉字学的指导性作品之一,是因为它对汉字的研究提供了很多新的思路和研究方法。

在此之前,汉字学一直被认为是韵律学的一个分支,研究的内容和方法也比较单一。

段玉裁通过对汉字的历史和文化的深入研究,为汉字研究提供了一个全新的视角。

此外,《说文解字注》的出现还对于推动中国汉字的标准化和规范化具有一定的推动作用。

这本书中对于汉字的解释和使用是非常准确和规范的,这也为后来的汉字标准化工作提供了一定的参考。

总之,作为中国汉字学的重要著作,《说文解字注》的出现标志着汉字学的一次重大发展,它对于汉字的研究方法和研究内容提出了新的要求和挑战。

段玉裁与《说文解字注》作者:来源:《作文通讯·高中版》2021年第11期段玉裁是我国清代著名的国学大师,字若膺,号茂堂,江苏金坛人。

他于乾隆年间中举,后出任知县,但为官仅十年便因病返乡,从此潜心治学。

他一生著述甚丰,其中历时30余年完成、集国学之大成的《说文解字注》最具学术价值与知名度。

《说文解字注》为九千多个汉字的音、形、义做了详细的注解,对我国文字学和训诂学的发展做出了巨大贡献。

段玉裁治学刻苦、审慎。

为了完成《说文解字注》这一浩瀚的工程,他在贫病交加、生计艰难的条件下仍然坚持字斟句酌,历经三十载终于成书。

有一次,为了给几个字做注解,他四处求索未果,只好骑着毛驴顶风冒雪、晓行夜宿地前往杭州,到藏书楼查找资料。

有人表示不解,认为没必要去吃这种苦。

对此,段玉裁严肃地说:“一字之正,造福子孙;一字之误,贻害千古!”他74岁高龄时,为了弄清麦子开花的情况,深夜掌灯亲往麦田,观察到了麦花“夜开朝闭,花两瓣,色黄,开而仍含,中挺一须”的特点,并在書中做了详细的记录,传之后人。

在《说文解字注》的写作过程中,段玉裁克服了重重困难。

乾隆五十九年(1794)四月,他不幸摔坏右腿,落下了残疾。

对于一位年届花甲的老人来说,这个打击显然非同小可。

然而,他没有怨天尤人、陷入悲观,而是对友人表达了完成《说文解字注》的坚定决心:“可谓左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;段氏坏足,‘说文注’成。

”这种毅力和信念,令人敬佩。

后来,到《说文解字注》完成时,他又对自己的学生说:“吾以春蚕一般,茧既成,惟待毙焉。

”嘉庆二十年(1815)五月,《说文解字注》全书刻成。

为将此书刻成付印,段玉裁花光了自己的全部积蓄。

几个月后,他在贫病交加中去世。

同为训诂学大家的王念孙十分悲痛,发出了“天下遂无读书人”的哀叹。

段玉裁的学术成就不仅在清代获得了赞誉,直至今日也仍受到训诂学者的推崇。

他的著作已经成为我国文化宝库中的一份极其珍贵的遗产。

单项选择题□“训”和“诂”两个字连用,最早见于√. 《毛诗诂训传》×. 《毛诗诂训传名义考》×. 《说文解字》×. 《尔雅》□下列工作中,不属于训诂工作的是×. 注释工作×. 纂集工作×. 考证工作√. 编辑工作□魏晋隋唐时期是×. 训诂的产生期√. 训诂的深入与扩展期×. 训诂的更新与变革期×. 训诂实践的兴盛与训诂理论的探讨期□开清代朴学之先的人物是√. 顾炎武×. 戴震×. 段玉裁×. 王念孙□《说文解字注》的作者是×. 许慎×. 梅膺祚√. 段玉裁×. 戴震□《墨子间诂》属于×. 传注×. 章句×. 义疏√. 集解□下列书中“集解”两字命名含义不同的一书是×. 《史记集解》×. 《荀子集解》×. 《论语集解》√. 《春秋左传集解》□《尔雅》分为√. 十九篇×. 二百零九篇×. 二百一十六篇×. 五百四十篇□《释名》的作者是×. 许慎×. 段玉裁√. 刘熙×. 黄侃填空题□“训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。

□孔颖达认为:“诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

训者,道也。

道物之貌以告人也。

”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。

□《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。

□黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。

解释词的本义。

训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。

训诂是用语言来解释语言,包括词的本义和引申义。

□训诂工作是以扫除古代文献中语言文字障碍为实用目的的一种工具性的专门工作。

□训诂工作主要有三种:注释工作、纂集工作、考证工作。

□训诂材料包括:随文释义的注释材料,跟注释工作相对应;纂集类训诂专书,跟纂集工作相对应;考证材料,与考证工作相对应的材料。

常州历史文化名人整理册1、季札(公元前576-前484)吴王第十八世寿梦之四子。

生于周简王十年(前576年)卒于周敬王三十五年(前485年)。

周灵王十一年(前561年)寿梦病,将卒,欲立季札。

札让日:“礼有旧制,奈何废前王之礼,而父子之私乎?”后寿梦遗命:兄终弟及,以次相传,必授国于季札。

寿梦卒,诸樊摄行国政,即除丧,诸兄皆致国季札,札谢曰:“夫适长当国,非前王之私,乃宗庙社稷之制,岂可变乎?”札不受,弃其室,避耕于舜柯山。

诸樊伐楚中箭亡,当政13年。

遗命承先志。

后余祭立,夷昧又立。

夷昧在位17年,又欲传位于季札,札辞让,遂逃归封地延陵。

季札继承上祖泰伯盛德,三让王位,世人尊为“至德第三人”。

季札不仅品德高尚,而且才华出众。

为杰出的政治家、外交家。

余祭四年(前544年),季札奉命通好北方诸侯,历访鲁、齐、郑、卫、晋等国,知兴衰,析清浊,为世人所赞赏。

季札一生谦冲,蕴蓄于孝友之中,又极重友情,守信义。

出访过徐,徐君好其剑,口弗敢言,为使上国未献。

及还,徐君已卒,乃挂剑于其冢树而去,因而深受徐人敬重。

季札受封于延陵(今常州),史称“延陵季子”,后又受封于州来(今安徽凤台北),故又称“延州来季子”。

季札谢世后,葬江阴申浦(今江阴市申港)。

2、萧道成(公元427--482)齐高帝萧道成(公元427年~公元482年),南朝齐创立者。

字绍伯,小名斗将。

在位四年。

先世居东海兰陵(今山东枣庄峄城镇东)。

高祖萧整于东晋初过江,寓晋陵武进(今江苏常州),晋于此地侨置兰陵郡,称南兰陵,故萧氏遂为南兰陵人。

少从名儒雷次宗受业,治《礼》及《左氏春秋》。

仕宋,初为左军中兵参军,后领偏军征仇池,进军距长安八十里,以兵少,又闻宋文帝卒,乃还。

3、萧衍(公元464-549)梁武帝(464─549),名萧衍,字叔达,小字练儿,南兰陵(今江苏常州西北)人。

南朝梁皇帝。

萧衍博学能文,长于音乐诗赋,并擅书法。

齐时,为「竟陵八友」之一。

曾任雍州刺史,镇守襄阳。

第34卷第4期Vol.34N o.4开封教育学院学报Journal of Kaifeng Institute of Education2014年4月20日A pr.20201428doi:10.3969/j.issn.1008-9640.2014.04.014一、段玉裁简介段玉裁是清代著名文字学家、音韵学家。

他在音韵学、文字学、训诂学、校勘学等诸方面都有杰出贡献,在“连绵字”研究上也取得了巨大的成就,其相关研究成果主要集中在他所作《说文解字注》中。

二、《说文解字注》中的联绵字东汉许慎撰写《说文解字》时,已经注意到汉语中存在一些特殊的双音语词,其特点是上下两字结合紧密不容拆分。

因此,在以单字列目的字书中采用了一些独特的说解体例来对它们加以训释。

段注总结了许慎训释这些语词的通例,并以此为依据对今本《说文》部份不合通例的训释做了大量订正删补的工作。

如《说文.玉部》:“瑾,瑾瑜,美玉也。

从玉,堇聲。

”“瑜,瑾瑜,美玉也。

从玉、俞聲。

”瑜字下段注:“凡合二文,如瑾瑜、玟瑰之類,其義既舉於上字,則下字例不復舉。

俗本多亂之,此也字之上有美玉二字是。

”此为同部所出“连绵字”的情况,上下两字异部别居的情况又如何呢?《说文.犬部》:“狻,狻麑,如虦貓,食虎豹者,从犬,夋聲,見《爾雅》。

”段注:“苗各本作貓,今依虎部正,謂淺毛也,《釋獸》曰:‘虎竊毛謂之虦苗’。

狻麑如虦苗,食虎豹。

許所本也,於此詳之,故鹿部‘麑’下衹云狻麑也。

全書之例如此,凡合二字成文者,其義詳於上字,同部異部亦然。

”可见,许慎在编排《说文解字》的时候已经有意识地把这种特殊的说解条例贯穿到整本书的编排中,而段玉裁明确地归纳了出来,并以“合二字成文”来表明某个词的“连绵字”身份,如《说文.斤部》:“斪”,段注曰:“斪斸,所斫也。

各本無斪斸所四字,今補。

《爾雅》:斪斸謂之定。

斪斸合二字成文。

”或直接注明是“连绵字”,如《说文.心部》:“怓”下段注:“《大雅民勞》毛傳曰:惽怓,大亂也。

段玉裁的小学思想和“段学”书目刘新民内容提要介绍段玉裁的生平及其小学思想以及“段学”体系的书目。

关键词段玉裁,小学,书目1《段注》与“段学”“段王之学”是“小学的黄金时代”的一个最为重要的学派,其中的“段”指的是段玉裁(1735-1815年)。

段氏为江苏金坛人,字若膺,号茂堂,晚年又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人。

清乾隆25年(1760年)举人,曾历任川、贵等省的知县,乾隆45年称病还乡,闭门著述30余年。

段氏既长于经学,又精于音韵、训诂、校勘,而且精研先秦两汉典籍。

加之淡泊名利,勤于著述,因而一生著述宏富。

其重要的代表作有:《古文尚书撰异》32卷、《周礼汉读考》6卷、《仪礼汉读考》1卷、《汲古阁说文订》16卷、《六书音韵表》5卷、《戴东原年谱》1卷、《毛诗小学》3O卷、《重订毛诗故训传》3O卷、《春秋左氏古经》12卷和《经韵楼集》等3O余种。

其中,尤以《说文解字注》最为突出。

《说文解字注》原名《说文解字读》,全书共540卷,后因嫌其文字繁复,简练成注,为3O卷,并改为今名,后人称之为《段注》。

《说文解字注》创始于乾隆41年(1776年),至嘉庆12年(1807年)始成,前后历时31年,为段氏用功最勤之作,也是段氏最为得意之作。

此书刚一问世,即受到学术界的高度推崇。

所谓的“段王之学”的“学”,即是指段氏的《说文解字注》及其形成的学派。

作为“说文解字”四大家之一的段氏,因此著作体大思精,上承皖派宗师江永、段震,旁及同窗王念孙父子,下启其外甥龚自珍诸辈,蔚为学林一大宗派。

因此,段玉裁的小学思想并不仅仅是他的个人思想,而是以他为代表的一个学派的思想。

2《段注》的思想特色清代尤其是乾嘉时期是说文研究的鼎盛时期,据《说文解字话林》统计,从清初到近代罗振玉、王国维止,研究《说文解字》者共达203人,其著作多至千余卷,单篇零制则不计其数,构成了一幅高度发达的语言文字学的壮观景象。

在这些研究者中,最著名的有所谓的段(玉裁)、桂(馥)、王(筠)、朱(骏声)“四大家”。

2024年汉语言本科-训诂学考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.历史上训诂学发展的中落期出现在()。

A.先秦B.两汉C.魏至唐D.宋至明2.体例中具有“连篆为句”现象的著作是()。

A.《方言》B.《说文》C.《尔雅》D.《释名》3.从实际语言材料里把“语言单位”抽出来,分门别类来说明词义体系,这一注释工作以《_____》为最早。

4.训诂方法包含的形式有()。

A.据文证义B.依境别义C.因声求义D.以形索义E.析词审义6.训诂术语“醜”表示()。

A.事物的区别性B.事物的共同性C.事物的相似性D.事物的相对性7.训诂学史上,两汉时期的训诂历史地位如何?8.训诂学发展经过的五个时期是萌芽期(先秦)、_____(两汉)、保守期(魏至唐)、中落期(宋至明)、复兴期(清)。

9.清代的训诂学_____派的代表是段玉裁和他的《说文解字注》。

10.《说文解字注》11.章炳麟分上古韵部为_____部,黄侃分28部,王力分29部。

12.《荀子·正名》:“名无固宜,约之以命。

约定俗成谓之宜,异于约谓之不宜。

”这段话揭示了音义关系的()。

A.合宜性B.偶然性C.约定性D.通用性E.回授性13.譬之越人安越,楚人安楚,君子安【雅】。

14.下列人物中为《史记》作过注释的是()。

A.五臣B.萧统C.司马贞D.赵岐15.“训”“诂”合称为“训诂”始于《_____》,是汉代毛亨的著作。

16.文公如【齐】,惠公如秦。

17.“训诂者,以语言解释语言之谓也。

”这一定义来自训诂学家_____。

18.《经典释文》20.下列书籍属于丛书的是()。

A.《初学记》B.《艺文类聚》C.《册府元龟》D.《四库全书》21.我国大型丛书包括()。

A.《四部丛刊》B.《四部备要》C.《永乐大典》D.《册府元龟》E.《四库全书》22.陆德明23.下列著作中,不是俞樾所著的是()。

A.《读书杂志》B.《群经平议》C.《诸子平议》D.《古书疑义举例》24.俄而柳生其左肘,其意蹶蹶然恶之。

中国历史故事-训诂大家段玉裁简介段玉裁的人物结局

训诂学是中国一个非常传统的学科,其主要工作就是研究古书词义,今日我们所学的诸如词义、语法、修辞等语文范畴的知识点,都是经过先人研究考校而来的。

所以训诂学,实际上从有了语言文学并且渐成系统之后就存在。

他从语言的角度研究古代文献,帮助人们阅读古典文献。

训诂学的存在废话藏非常必要,虽然并不为人所熟知,但是在很早的时候这个学科就已经存在了。

本文介绍的段玉裁便是一位训诂学家,活跃时间在清朝,兼职经学家。

段玉裁生于公元1735年,去世于公元1815年,江苏金坛人氏,字若膺,号懋堂,晚年自号砚北居士,长塘湖居士,侨吴老人。

他是清朝著名的训诂学家,同时还有另外一个身份那就是著名文学家龚自珍的外公。

雍正十三年,段玉裁出生在江苏省金坛西门外大坝头村的一个读书世家,上有一个姐姐下有两个弟弟和一个妹妹。

段家虽然家庭贫困,只是普通的耕读人家,但是自从他祖父段百三从河南避战难到金坛之后,一直都在此地任塾师。

段氏祖孙三代都是读书人,所以在金坛算的上是一个书香世家。

段玉裁的父亲虽然只是私塾老师,家境清苦,但是却拥有教授孩子读书的条件。

基于这种原因,段玉裁实际上自幼就受到了良好的教育。

段玉裁十三岁补诸生,随后在扬州安定书院读书。

二十五岁,也就是乾隆二十四年的时候中举,进入国子监任教习。

此后段玉裁也参加了多次的会试考试,但是都未曾进士及第。

科举无望,段玉裁经人介绍在京都当起了教职老师。

乾隆三十五年,段玉裁被授贵州玉屏县知县,随后转调四川省,先后任富顺、南溪、巫山知县知事。

早在京都任教期间,段玉裁就通过读顾炎武的《音学五书》,开始进行音韵之学的研究。

并且拜师戴震,与钱大昕、姚鼐等学者相交。

如今任职期间,仍然不忘学问,无论转调何地,均将《六书音韵表》带在身边。

处理完公文,哪怕是深更半夜也要秉烛研读。

就这样鼓了十年,段玉裁四十七岁的时候,因为父母老迈多病而自己也患疾,他最终辞官归故里。

辞官之后他居住在苏州枫桥,潜心做学问。

乾隆五十五年,段玉裁第二次进入京都,这次进京他王念孙、王引之父子相

识。

王氏父子是历史上有名的训诂学大师,无论是在当时还是在今日都颇有声名。

同样潜心训诂学,三人结实,自然是十分贴合。

相交期间,三人经常在一起商讨音韵、训诂,段玉裁在这段期间收获不小。

乾隆五十八年,段玉裁移居苏州阊门外之枝园。

生活虽然十分清贫简单,但是他仍然不忘“不耕砚田无乐,不撑铁骨莫支”的祖训,沉浸在学问研究之中。

就小编个人而言,像段玉裁这种才是真正的学者。

如今电视上许多专家学者,没事儿就上上这个节目,跑跑这个节目,心思都花在这方面,哪里算的上是真正专心研究之人。

乾隆五十九年,段玉裁意外跌坏右腿,从此带上了残疾。

到那时他仍然潜心注释《说文》,不曾有一刻懈怠。

等到《说文注》著成之后,段玉裁的健康可以说是每况愈下。

他常年身体不适,特别是在春天“疮烂疥烦,两眼昏花,心脉甚虚,稍用心则夜间不能安宿,又左臂疼痛不可耐。

”

生活清贫又受疾病折磨,段玉裁却并无遗憾,甚至可以说已经了却心事。

他曾经对自己的学生和友人说,如今《说文注》已经完成,他就像织好了蚕茧的春蚕,只待一死而已,死而无憾。

嘉庆二十年,他花费了自己的全部积蓄将《说文解字注》刻成付印。

这一目标的完成,抽空了段玉裁的全部心神,没几个月就因病去世。

年终之时已经八十一岁,算的上是寿终正寝了!。