第10章_高层混合结构设计

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:92

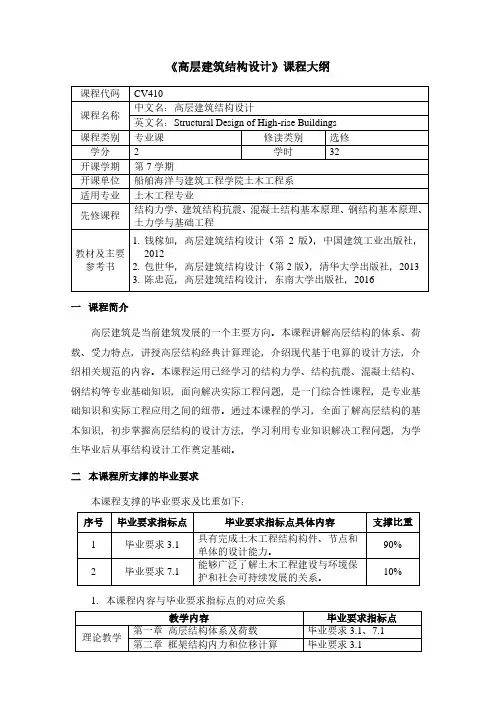

《高层建筑结构设计》课程大纲课程代码CV410课程名称中文名:高层建筑结构设计英文名:Structural Design of High-rise Buildings课程类别专业课修读类别选修学分 2 学时32 开课学期第7学期开课单位船舶海洋与建筑工程学院土木工程系适用专业土木工程专业先修课程结构力学、建筑结构抗震、混凝土结构基本原理、钢结构基本原理、土力学与基础工程教材及主要参考书1.钱稼如,高层建筑结构设计(第2版),中国建筑工业出版社,20122.包世华,高层建筑结构设计(第2版),清华大学出版社,20133.陈忠范,高层建筑结构设计,东南大学出版社,2016一课程简介高层建筑是当前建筑发展的一个主要方向。

本课程讲解高层结构的体系、荷载、受力特点,讲授高层结构经典计算理论,介绍现代基于电算的设计方法,介绍相关规范的内容。

本课程运用已经学习的结构力学、结构抗震、混凝土结构、钢结构等专业基础知识,面向解决实际工程问题,是一门综合性课程,是专业基础知识和实际工程应用之间的纽带。

通过本课程的学习,全面了解高层结构的基本知识,初步掌握高层结构的设计方法,学习利用专业知识解决工程问题,为学生毕业后从事结构设计工作奠定基础。

二本课程所支撑的毕业要求本课程支撑的毕业要求及比重如下:序号毕业要求指标点毕业要求指标点具体内容支撑比重1 毕业要求3.1 具有完成土木工程结构构件、节点和单体的设计能力。

90%2 毕业要求7.1 能够广泛了解土木工程建设与环境保护和社会可持续发展的关系。

10%1. 本课程内容与毕业要求指标点的对应关系教学内容毕业要求指标点理论教学第一章高层结构体系及荷载毕业要求3.1、7.1 第二章框架结构内力和位移计算毕业要求3.1第三章剪力墙结构内力与位移计算毕业要求3.1第四章框架-剪力墙结构内力和位移毕业要求3.1计算第五章筒体结构的内力和位移计算毕业要求3.1第六章高层结构电算毕业要求3.1第七章高层结构的构件设计和构造毕业要求3.1、7.12. 毕业要求指标点在本课程中的实现路径本课程通过设立若干课程目标来实现对毕业要求指标点的支撑。

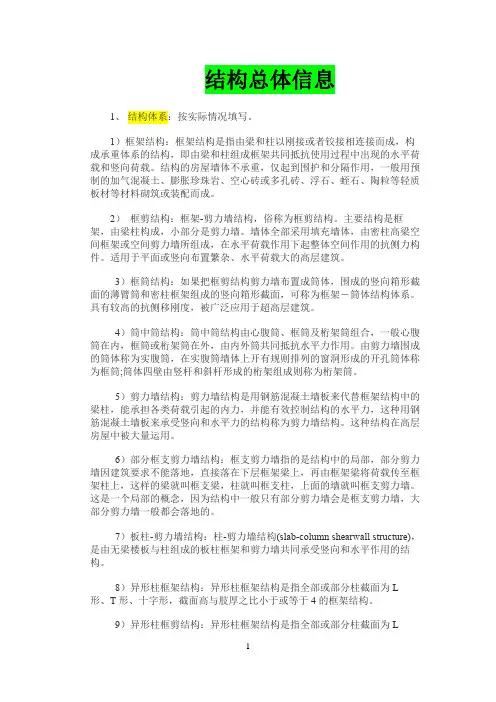

结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。

1)框架结构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。

结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。

2)框剪结构:框架-剪力墙结构,俗称为框剪结构。

主要结构是框架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。

墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。

适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。

3)框筒结构:如果把框剪结构剪力墙布置成筒体,围成的竖向箱形截面的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截面,可称为框架-筒体结构体系。

具有较高的抗侧移刚度,被广泛应用于超高层建筑。

4)筒中筒结构:筒中筒结构由心腹筒、框筒及桁架筒组合,一般心腹筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗水平力作用。

由剪力墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规则排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的桁架组成则称为桁架筒。

5)剪力墙结构:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。

这种结构在高层房屋中被大量运用。

6)部分框支剪力墙结构:框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。

这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。

7)板柱-剪力墙结构:柱-剪力墙结构(slab-column shearwall structure),是由无梁楼板与柱组成的板柱框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

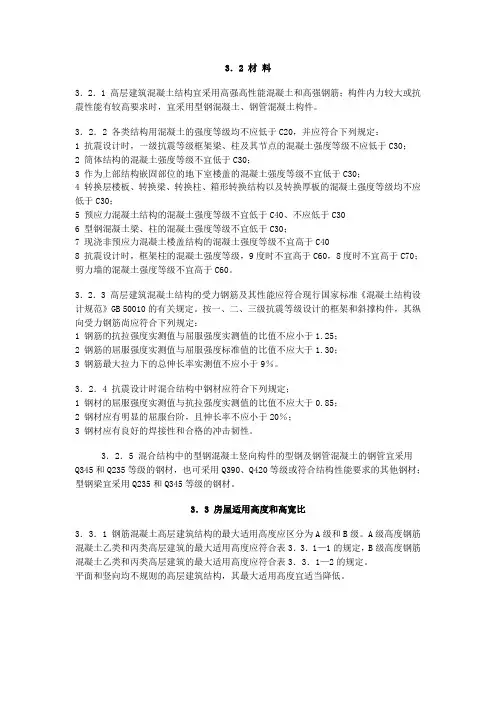

3.2 材料3.2.1 高层建筑混凝土结构宜采用高强高性能混凝土和高强钢筋;构件内力较大或抗震性能有较高要求时,宜采用型钢混凝土、钢管混凝土构件。

3.2.2 各类结构用混凝土的强度等级均不应低于C20,并应符合下列规定:1 抗震设计时,一级抗震等级框架梁、柱及其节点的混凝土强度等级不应低于C30;2 筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30;3 作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30;4 转换层楼板、转换梁、转换柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级均不应低于C30;5 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40、不应低于C306 型钢混凝土梁、柱的混凝土强度等级不宜低于C30;7 现浇非预应力混凝土楼盖结构的混凝土强度等级不宜高于C408 抗震设计时,框架柱的混凝土强度等级,9度时不宜高于C60,8度时不宜高于C70;剪力墙的混凝土强度等级不宜高于C60。

3.2.3 高层建筑混凝土结构的受力钢筋及其性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力钢筋尚应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

3.2.4 抗震设计时混合结构中钢材应符合下列规定;1 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;2 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;3 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

3.2.5 混合结构中的型钢混凝土竖向构件的型钢及钢管混凝土的钢管宜采用Q345和Q235等级的钢材,也可采用Q390、Q420等级或符合结构性能要求的其他钢材;型钢梁宜采用Q235和Q345等级的钢材。

3.3 房屋适用高度和高宽比3.3.1 钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A级和B级。

第一章概述1、对于高层建筑,抵抗水平荷载成为结构设计需要解决的主要问题2、荷载效应:由荷载引起的结构内力、位移、速度、加速度等3、高层建筑结构设计,主要是抗水平力设计4、高层建筑结构的材料主要为钢、钢筋和混凝土5、按采用的材料,高层建筑的结构构件可分为钢构件、钢筋混凝土构件及组合构件,组合构件是指型钢或钢管与混凝土组合的构件6、按采用的材料,高层建筑结构的类型可分为钢结构、钢筋混凝土结构、混合结构,混合结构包括由全部构件为组合构件的结构,钢构件与钢筋混凝土组成的结构,钢构件与组合结构组成的结构,钢筋混凝土构件与组合构件组成的结构等7、钢结构以及混合结构的钢材宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢8、混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件,不应低于C20;剪力墙不宜超过C60;其他构件,9度时不宜超过C60,八度时不宜超过C70第二章结构体系1、高层建筑的结构体系包括框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构、巨型结构。

2、框架结构的设计要点:(1)必须在两个主轴方向上设置框架,以抵抗各自方向的水平力。

(2)抗震框架结构的梁柱不允许铰接,必须采用梁端能传递弯矩的刚接,以使结构具有良好的整体性和比较大的刚度。

(3)甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。

(4)承重体系主要取决于楼板布置。

(5)沿建筑高度,柱网尺寸和梁截面尺寸一般不变。

在建筑比较高的情况下,柱的截面尺寸沿建筑高度减小。

(6)侧向刚度小,总高度受到限制。

(7)框架结构的非承重墙宜采用轻质材料,减轻对结构抗震的不利影响。

(8)不应采用部分由框架承重、部分由砌体墙承重的混合承重形式。

(9)框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。

混合结构房屋设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生了解混合结构房屋的基本概念、分类及特点;2. 掌握混合结构房屋的构造原理和设计方法;3. 了解我国建筑规范中关于混合结构房屋的相关要求。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析混合结构房屋案例的能力;2. 提高学生运用设计软件进行混合结构房屋设计的实践操作能力;3. 培养学生团队协作、沟通表达及解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑设计的兴趣,激发创新意识;2. 增强学生对我国建筑文化的了解和认同,培养家国情怀;3. 培养学生关注生态环境,注重绿色建筑和可持续发展。

本课程针对八年级学生,结合学生年龄特点和学科知识,注重理论与实践相结合。

通过本课程的学习,使学生能够掌握混合结构房屋设计的基本知识和技能,培养他们的创新意识和团队协作能力,为今后的建筑设计学习打下坚实基础。

同时,课程强调绿色建筑和环保意识,引导学生关注社会热点,提升他们的社会责任感。

二、教学内容1. 混合结构房屋基本概念:介绍混合结构房屋的定义、分类及特点,结合教材第二章第一节内容。

2. 混合结构房屋构造原理:讲解混合结构房屋的构造方法、受力特点及抗震性能,参照教材第二章第二节。

3. 混合结构房屋设计方法:分析设计原则、流程及注意事项,结合教材第二章第三节。

4. 建筑规范与要求:解读我国建筑规范中关于混合结构房屋的相关要求,参照教材第二章第四节。

5. 设计案例分析与实践:分析典型混合结构房屋案例,进行设计实践操作,结合教材第二章第五节。

6. 设计软件应用:教授学生运用设计软件进行混合结构房屋设计,提高实践操作能力,关联教材第六章。

本教学内容分为六个部分,共计10个课时。

第一至四部分为基础理论知识,共计6个课时;第五部分为案例分析与实践,共计2个课时;第六部分为设计软件应用,共计2个课时。

教学内容安排注重科学性和系统性,确保学生能够逐步掌握混合结构房屋设计的相关知识和技能。

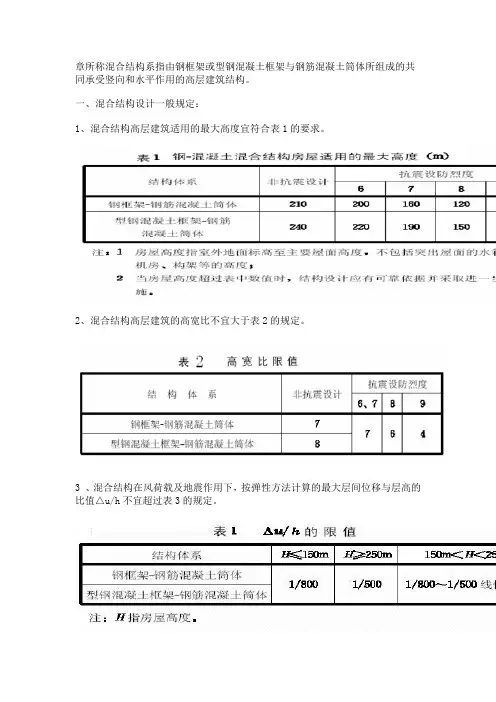

章所称混合结构系指由钢框架或型钢混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的共同承受竖向和水平作用的高层建筑结构。

一、混合结构设计一般规定:1、混合结构高层建筑适用的最大高度宜符合表1的要求。

2、混合结构高层建筑的高宽比不宜大于表2的规定。

3 、混合结构在风荷载及地震作用下,按弹性方法计算的最大层间位移与层高的比值△u/h不宜超过表3的规定。

4、抗震设计时,钢框架-钢筋混凝土筒体结构各层框架柱所承担的地震剪力不应小于结构底部总剪力的25%和框架部分地震剪力最大值的1.8倍二者的较小者;型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体各层框架柱所承担的地震剪力应符合规定。

二、结构布置1、混合结构房屋的结构布置除应符合本章的规定外,尚应符合高层建筑有关规定。

2、建筑平面的外形宜简单规则,宜采用方形、矩形等规则对称的平面,并尽量使结构的抗侧力中心与水平合力中心重合。

建筑的开间、进深宜统一。

3、混合结构的竖向布置宜符合下列要求:1)结构的侧向刚度和承载力沿竖向宜均匀变化,构件截面宜由下至上逐渐减小,无突变;2)当框架柱的上部与下部的类型和材料不同时,应设置过渡层;3)对于刚度突变的楼层,如转换层、加强层、空旷的顶层、顶部突出部分、型钢混凝土框架与钢框架的交接层及邻近楼层,应采取可靠的过渡加强措施;4)钢框架部分采用支撑时,宜采用偏心支撑和耗能支撑,支撑宜连续布置,且在相互垂直的两个方向均宜布置,并互相交接;支撑框架在地下部分,宜延伸至基础。

4、混合结构体系的高层建筑,7度抗震设防且房屋高度不大于130m时,宜在楼面钢梁或型钢混凝土梁与钢筋混凝土筒体交接处及筒体四角设置型钢柱;7度抗震设防且房屋高度大于130m及8、9度抗震设防时,应在楼面钢梁或型钢混凝土梁与钢筋混凝土筒体交接处及筒体四角设置型钢柱。

5、混合结构体系的高层建筑,应由钢筋混凝土筒体承受主要的水平力,并应采取有效措施,保证钢筋混凝土筒体的延性。

6、混合结构中,外围框架平面内梁与柱应采用刚性连接;楼面梁与钢筋混凝土筒体及外围框架柱的连接可采用刚接或铰接。

何时考虑双向地震与偶然偏心在抗震设计时,建筑结构的地震作用计算,在何种情况下应考虑偶然偏心的影响?在何种情况下应计算双向水平地震作用下的扭转影响?这一看似简单的问题,却有许多初学者(包括一些从事结构设计多年的老同志)在具体设计时也有被搞得晕晕乎乎、茫然不知所措的情形;考虑到此问题比较重要,且在应用中又存在较多疑问,现根据姜学诗先生编著的《混凝土结构设计问答实录》(机械工业出版社 2009.3版)的问题18以及一些其他设计资料编录如下:1.《砼高规》第3.3.3条规定:无论高层建筑结构的平面是否规则,在计算单向水平地震作用时,均应考虑质量偶然偏心的影响;高层建筑结构在采用底部剪力法计算结构的地震作用时,也应该考虑质量偶然偏心的影响;2.对于《抗规》中的建筑结构,《抗规》没有明确规定在计算单向水平地震作用时是否应该然偏心的影响,但是《抗规》在第5.2.3条就规则结构如何估计在水平地震作用下的扭转影响时作出如下规定:规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。

一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。

注:关于结构的“扭转刚度较小”的一般定义:一般是指框架--核心筒结构或类似的结构,当第一振型以扭转为主的振型TΘ时,或TΘ不为第一振型,但满足TΘ>0.7Tx1或TΘ>0.7Ty1时、对于较高的高层建筑,当满足TΘ>0.7Tx2或TΘ>0.7Ty2时,均属于扭转刚度较小的结构,应当考虑地震作用的扭转效应。

但如果考虑扭转影响的地震作用效应(例如,将地震作用效应乘以增大系数1.3)小于考虑偶然偏心引起的地震作用效应时,应采用后者,以保证抗震设计的安全,但两者不应当叠加计算,通常取两者的最不利计算结果来进行结构设计。

由于SATWE软件在进行结构地震作用计算时,会自动按扭转耦联计算,故当采用SATWE软件进行结构分析计算时,对于平面规则的建筑结构,根据《抗规》第5.2.3条的规定,实际上可以不必将地震作用效应乘以增大系数来考虑扭转的影响。

(整理)pkpm⼀些参数设置及pkpm钢筋输出⽂件简图. 1、⼀般情况下模拟施⼯加载取模拟施⼯加载3⽐较符合逐层施⼯的实际情况。

模拟施⼯加载2则可以更合理的给基础传递荷载。

复杂结构设计⼈员可以指定施⼯次序。

模拟施⼯加载的选择1.⼀次性加载模型,计算时只形成⼀次整体刚度矩阵,⽤于多层2.模拟施⼯加载1.是整体刚度分层加载模型,本层加载对上部结构没有影响,总刚矩阵由构件单刚形成,程序默认算法。

⽤于多⾼层3..模拟施⼯加载2,逐层加载模型,n层会有n个总刚矩阵形成,计算量⼤。

与⼿算接近。

⽤于多⾼层,较少采⽤。

4.模拟施⼯加载3,新版有。

分层刚度分层加载模型,更符合⼯程实际,⾼层⾸选。

5.对有吊车的结构必须⽤⼀次性加载,因为吊车对上部结构有影响,也就是对有上传荷载的结构要⽤⼀次性加载。

6.要知道由于模拟施⼯加载计⼊了施⼯引起的变形,在计算结果输出中各节点在竖荷载作⽤下的节点⼒矩是不平衡的。

只有⼀次性加载下才是平衡的2、修正后的基本风压⼀般就是荷载规范规定的基本风压,对于沿海和强风地带对风荷载敏感的建筑可以在此基础上放⼤10%~20%,门刚中则规定按放⼤5%采⽤。

3、对于⾼度⼤于150M的⾼层混凝⼟建筑才要验算风振舒适度。

结构阻尼⽐取0.01~0.02,程序缺省0.02。

4、侧刚计算⽅法:⼀种简化计算法,计算速度快,但应⽤范围有限,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的⼯业⼚房、体育馆等)⽤此法会有⼀定误差;总刚计算⽅法:精度⾼,适⽤范围⼴,计算量⼤。

对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的⼯程,两种⽅法结果⼀样。

(以下转贴)“刚性楼板”的适⽤范围:绝⼤多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采⽤这个假定。

相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板⾯外的刚度,所以可以通过“梁刚度放⼤系数”来提⾼梁⾯外弯曲刚度,以弥补⾯外刚度的不⾜。

同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。

YJK计算参数(注释)2017年度SATWE结构计算中的参数选取⼀、总信息..............................................1、结构体系根据实际情况填写。

该参数直接影响整体指标统计、构件内⼒调整、构件设计等内容。

2、结构材料信息:根据实际情况确定3、地下室层数:指与上部结构同时进⾏内⼒分析的地下室部分的层数。

该参数对结构整体分析与设计有重要影响,⽆地下室时填0,有地下室时根据实际情况填写。

4、嵌固端所在层号:MQIANGU= 1嵌固端所在层号主要⽤于设计,如按《抗震规范》6.1.14.3.2条对梁、柱钢筋进⾏调整;按《⾼规》3.5.5.2条确定刚度⽐限值;地震组合下的设计内⼒调整;底部加强区起始位置等⽅⾯。

软件默认嵌固层号=地下室层数,如果在基础顶嵌固,则该参数填0,如果修改了地下室层号,应注意确认嵌固端所在层号是否需要修改。

如果嵌固层以下设置了地下室,则按《抗规》6.1.3条,将嵌固端所在层号当做地下⼀层,并对嵌固端所在层号的抗震等级不降低;对于嵌固端层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级分别⾃动设置:对于抗震等级⾃动设置为四级抗震等级,对于抗震构造措施的抗震等级逐层降低⼀级,但不低于四级。

注意,该参数指的是设计时对嵌固层的构造加强,⽽不是计算模型的嵌固。

5、与基础相连构件最⼤底标⾼(m)⽤来确定柱、⽀撑、墙柱等构件底部节点是否⽣成⽀座信息,如果某层柱或⽀撑或墙柱底节点以下⽆竖向构件连接,且该节点标⾼位于“与基础相连构件最⼤底标⾼”以下,则该节点处⽣成⽀座。

6、裙房层数裙房层数在填写时注意要包含地下室层数。

7、转换层号按实际情况填写8、加强层所在层号该参数对于筒体结构层地震剪⼒调整、加强层构件设计等⽅⾯有影响。

9、竖向荷载计算信息:按模拟施⼯3加荷计算⼀次性加载:⼀次施加全部恒载,结构整体刚度⼀次形成。

施⼯模拟1:结构整体刚度⼀次形成,恒载分层施加。

广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)补充规定DBJ/T5-46-20052005-08-30发布2005-10-01实施发布广东省标准广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)补充规定的通知粤建科字[2005]94号广州市建委,各地级以上市建设局、规划局、城建局(公用局、市政局、城管办)、房管局,省直有关单位:由华南理工大学建筑设计研究院、广州市建设科学技术委员会办公室等单位编制的《广东省实施<高层建筑混凝土结构技术规程>(JGJ 3—2002)补充规定》,经我厅组织专家审查,现批准为广东省地方标准,编号为DBJ/T 15—46—2005,自2005年10月1日起实施。

本《补充规定》由我厅负责管理,华南理工大学建筑设计研究院、广州市建设科学技术委员会办公室负责具体技术内容的解释。

广东省建设厅二OO五年八月三十日前言本补充规定是根据广东省工程建设地方标准修订计划和广州市建设委员会穗建技[2003]392号文的要求,由广州市建设科学技术委员会办公室组织、华南理工大学建筑设计研究院主编,邀请广东省超限高层建筑抗震设防审查委员会部分专家及广东省部分设计院参与,参照国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001),国家行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》(JCJ 3—2002)(以下简称《高规》)、《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号)及《超限高层建筑工程抗震设防审查技术要点》(建质正[2003]46号),结合本省高层建筑的设计经验和工程实践编制而成。

对照《高规》,本规定主要有以下的补充和改进:1.明确安全等级为一级或高度超过60m的高层建筑,按100年重现期的风压值计算结构承载力,按50年重现期的风压值计算结构水平位移。

2.给出结构设计使用年限为70年、100年的建筑物的地震作用取值。

3.给出结构的质量与刚度分布明显不对称、不均匀,应计算双向地震作用下的扭转影响的定量判别标准。

附件超限高层建筑工程界定标准根据国家建设部《超限高层建筑工程抗震设防审查技术要点》确定的超限高层建筑工程界定标准,结合我省实际予以细化,归纳整理如下:一、房屋高度超过以下规定的高层建筑属于超限高层建筑(一)现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(M)注:1、房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);2、框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;3、部分框支抗震墙结构指首层或底部两层框支抗震墙结构;4、乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定适用的最大高度;5、超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。

(以上摘自《建筑抗震设计规范》表6.1.1)《建筑抗震设计规范》第6.1.1条还规定:平面和竖向均不规则的结构或建造于Ⅳ类场地的结构,适用的最大高度应适当降低(规范条文说明规定“一般降低20%左右”)。

(二)钢结构房屋适用的最大高度(M)注:1、房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);2、超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。

(以上摘自《建筑抗震设计规范》表8.1.1)《建筑抗震设计规范》第8.1.1条还规定:平面和竖向均不规则或建造于Ⅳ类场地的钢结构,适用的最大高度应适当降低。

(三)短肢剪力墙较多房屋适用的最大高度(M)《高层建筑混凝土结构技术规程》相关规定:第7.1.2条高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。

短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙)形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并应符合下列规定:1、其最大适用高度应比本规程表4.2.2.1(A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度)中剪力墙结构的规定值适当降低,且7度和8度抗震设计时分别不应大于100M和60M;(2——8条略)第7.1.3条B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用本规程第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙结构。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)新内容有关调整部分:新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条;新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。

新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。

强制性条文部分:第3章“基本设计规定”之强制性条文:第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

第 3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。

1建筑结构的安全等级(表3.2.1)安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

第4章“材料”之强制性条文:第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。

混凝土强度标准值(N/mm2)强度种类混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。

注:1。

计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。