22.一元二次方程的形式

- 格式:pptx

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:13

一元二次方程归纳总结1、一元二次方程的一般式:20 (0)ax bx c a ++=≠,a 为二次项系数,b 为一次项系数,c 为常数项。

2、一元二次方程的解法(1)直接开平方法 (也可以使用因式分解法) ①2(0)xa a =≥解为:x = ②2()(0)x a b b +=≥解为:x a += ③2()(0)ax b c c +=≥解为:ax b += ④22()()()ax b cx d a c +=+≠ 解为:()ax b cx d +=±+(2)因式分解法:提公因式分,平方公式,平方差,十字相乘法(3)公式法:一元二次方程20 (0)ax bx c a ++=≠,用配方法将其变形为:2224()24b b ac x a a -+= ①当240b ac ∆=->时,右端是正数.因此,方程有两个不相等的实根:1,22b x a-=② 当240b ac ∆=-=时,右端是零.因此,方程有两个相等的实根:1,22b x a=-③ 当240bac ∆=-<时,右端是负数.因此,方程没有实根。

注意:虽然所有的一元二次都可以用公式法来求解,但它往往并非最简单的,一定要注意方法的选用。

备注:公式法解方程的步骤:①把方程化成一般形式:一元二次方程的一般式:20 (0)ax bx c a ++=≠,并确定出a 、b 、c②求出24bac ∆=-,并判断方程解的情况。

③代公式:1,2x =3、一元二次方程的根与系数的关系法1:一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠的两个根为:1222b b x x a a-+-==所以:12bx x a+=+=-,221222()422(2)4b b b ac cx x a a a a a-+----⋅=⋅===定理:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ,那么:1212,b cx x x x a a+=-=法2:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ;那么2120()()0ax bx c a x x x x ++=⇔--= 两边同时除于a ,展开后可得:2212120()0b c x x x x x x x x a a++=⇔-++= 12b x x a ⇒+=-;12cx x a •=法3:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ;那么21122200ax bx c ax bx c ⎧++=⎪⎨++=⎪⎩①-②得:12bx x a+=-(余下略) 常用变形:222121212()2x x x x x x +=+-,12121211x x x x x x ++=,22121212()()4x x x x x x -=+-,12||x x -=2212121212()x x x x x x x x +=+,22111212121222212()4x x x x x x x x x x x x x x ++-+==等 练习:【练习1】若12,x x 是方程2220070xx +-=的两个根,试求下列各式的值:(1)2212x x +;(2)1211x x +;(3)12(5)(5)x x --;(4)12||x x -.【练习2】已知关于x 的方程221(1)104xk x k -+++=,根据下列条件,分别求出k 的值.(1) 方程两实根的积为5; (2) 方程的两实根12,x x 满足12||x x =.【练习3】已知12,x x 是一元二次方程24410kxkx k -++=的两个实数根.(1) 是否存在实数k ,使12123(2)(2)2x x x x --=-成立?若存在,求出k 的值;若不存在, 请您说明理由.(2) 求使12212x x x x +-的值为整数的实数k 的整数值. 4、应用题(1)平均增长率的问题:(1)n a x b += 其中:a 为基数,x 为增长率,n 表示连续增长的次数,①②b 表示增长后的数量。

一元二次方程归纳总结1、一元二次方程的一般式:20 (0)ax bx c a ++=≠,a 为二次项系数,b 为一次项系数,c 为常数项。

2、一元二次方程的解法(1)直接开平方法 (也可以使用因式分解法) ①2(0)xa a =≥解为:x = ②2()(0)x a b b +=≥解为:x a += ③2()(0)ax b c c +=≥解为:ax b += ④22()()()ax b cx d a c +=+≠ 解为:()ax b cx d +=±+(2)因式分解法:提公因式分,平方公式,平方差,十字相乘法(3)公式法:一元二次方程20 (0)ax bx c a ++=≠,用配方法将其变形为:2224()24b b ac x a a -+= ①当240b ac ∆=->时,右端是正数.因此,方程有两个不相等的实根:1,22b x a-=② 当240b ac ∆=-=时,右端是零.因此,方程有两个相等的实根:1,22b x a=-③ 当240bac ∆=-<时,右端是负数.因此,方程没有实根。

注意:虽然所有的一元二次都可以用公式法来求解,但它往往并非最简单的,一定要注意方法的选用。

备注:公式法解方程的步骤:①把方程化成一般形式:一元二次方程的一般式:20 (0)ax bx c a ++=≠,并确定出a 、b 、c②求出24bac ∆=-,并判断方程解的情况。

③代公式:1,2x =3、一元二次方程的根与系数的关系法1:一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠的两个根为:1222b b x x a a-+-==所以:12bx x a+=+=-,221222()422(2)4b b b ac cx x a a a a a-+----⋅=⋅===定理:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ,那么:1212,b cx x x x a a+=-=法2:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ;那么2120()()0ax bx c a x x x x ++=⇔--= 两边同时除于a ,展开后可得:2212120()0b c x x x x x x x x a a++=⇔-++= 12b x x a ⇒+=-;12cx x a •=法3:如果一元二次方程20 (0)axbx c a ++=≠定的两个根为12,x x ;那么21122200ax bx c ax bx c ⎧++=⎪⎨++=⎪⎩①-②得:12bx x a+=-(余下略) 常用变形:222121212()2x x x x x x +=+-,12121211x x x x x x ++=,22121212()()4x x x x x x -=+-,12||x x -=2212121212()x x x x x x x x +=+,22111212121222212()4x x x x x x x x x x x x x x ++-+==等 练习:【练习1】若12,x x 是方程2220070xx +-=的两个根,试求下列各式的值:(1)2212x x +;(2)1211x x +;(3)12(5)(5)x x --;(4)12||x x -.【练习2】已知关于x 的方程221(1)104xk x k -+++=,根据下列条件,分别求出k 的值.(1) 方程两实根的积为5; (2) 方程的两实根12,x x 满足12||x x =.【练习3】已知12,x x 是一元二次方程24410kxkx k -++=的两个实数根.(1) 是否存在实数k ,使12123(2)(2)2x x x x --=-成立?若存在,求出k 的值;若不存在, 请您说明理由.(2) 求使12212x x x x +-的值为整数的实数k 的整数值. 4、应用题(1)平均增长率的问题:(1)n a x b += 其中:a 为基数,x 为增长率,n 表示连续增长的次数,①②b 表示增长后的数量。

22.2 解一元二次方程(配方法)第1课时教学内容间接即通过变形运用开平方法降次解方程.教学目标理解间接即通过变形运用开平方法降次解方程,并能熟练应用它解决一些具体问题.通过复习可直接化成x2=p(p≥0)或(mx+n)2=p(p≥0)的一元二次方程的解法,•引入不能直接化成上面两种形式的解题步骤.重难点关键1.重点:讲清“直接降次有困难,如x2+6x-16=0的一元二次方程的解题步骤.2.•难点与关键:不可直接降次解方程化为可直接降次解方程的“化为”的转化方法与技巧.教学过程一、复习引入(学生活动)请同学们解下列方程(1)3x2-1=5 (2)4(x-1)2-9=0 (3)4x2+16x+16=9老师点评:上面的方程都能化成x2=p或(mx+n)2=p(p≥0)的形式,那么可得x=mx+n=p≥0).如:4x2+16x+16=(2x+4)2二、探索新知列出下面二个问题的方程并回答:(1)列出的经化简为一般形式的方程与刚才解题的方程有什么不同呢?(2)能否直接用上面三个方程的解法呢?问题1:印度古算中有这样一首诗:“一群猴子分两队,高高兴兴在游戏,•八分之一再平方,蹦蹦跳跳树林里;其余十二叽喳喳,伶俐活泼又调皮,告我总数共多少,两队猴子在一起”.大意是说:一群猴子分成两队,一队猴子数是猴子总数的18的平方,另一队猴子数是12,那么猴子总数是多少?你能解决这个问题吗?问题2:如图,在宽为20m,长为32m的矩形地面上,•修筑同样宽的两条平行且与另一条相互垂直的道路,余下的六个相同的部分作为耕地,要使得耕地的面积为5000m2,道路的宽为多少?老师点评:问题1:设总共有x只猴子,根据题意,得:x=(18x)2+12整理得:x2-64x+768=0问题2:设道路的宽为x,则可列方程:(20-x)(32-2x)=500整理,得:x2-36x+70=0(1)列出的经化简为一般形式的方程与前面讲的三道题不同之处是:前三个左边是含有x的完全平方式而后二个不具有.(2)不能.既然不能直接降次解方程,那么,我们就应该设法把它转化为可直接降次解方程的方程,下面,我们就来讲如何转化:x2-64x+768=0 移项→ x=2-64x=-768两边加(642)2使左边配成x2+2bx+b2的形式→ x2-64x+322=-768+1024左边写成平方形式→(x-32)2=•256 •降次→x-32=±16 即 x-32=16或x-32=-16解一次方程→x1=48,x2=16可以验证:x1=48,x2=16都是方程的根,所以共有16只或48只猴子.学生活动:例1.按以上的方程完成x2-36x+70=0的解题.老师点评:x2-36x=-70,x2-36x+182=-70+324,(x-18)2=254,x-18=±,x-18=或x1≈34,x2≈2.可以验证x1≈34,x2≈2都是原方程的根,但x≈34不合题意,所以道路的宽应为2.例2.解下列关于x的方程(1)x2+2x-35=0 (2)2x2-4x-1=0分析:(1)显然方程的左边不是一个完全平方式,因此,要按前面的方法化为完全平方式;(2)同上.解:(1)x2-2x=35 x2-2x+12=35+1 (x-1)2=36 x-1=±6x-1=6,x-1=-6x1=7,x2=-5可以,验证x1=7,x2=-5都是x2+2x-35=0的两根.(2)x2-2x-12=0 x2-2x=12x2-2x+12=12+1 (x-1)2=32x-1=±2x-1=2x-1=-2x1x2可以验证:x 1=1+2x 2=1-2三、巩固练习教材P 38 讨论改为课堂练习,并说明理由. 教材P 39 练习1 2.(1)、(2). 四、应用拓展例3.如图,在Rt △ACB 中,∠C=90°,AC=8m ,CB=6m ,点P 、Q 同时由A ,B•两点出发分别沿AC 、BC 方向向点C 匀速移动,它们的速度都是1m/s ,•几秒后△PCQ•的面积为Rt △ACB 面积的一半.C A QP分析:设x 秒后△PCQ 的面积为Rt △ABC 面积的一半,△PCQ 也是直角三角形.•根据已知列出等式. 解:设x 秒后△PCQ 的面积为Rt △ACB 面积的一半. 根据题意,得:12(8-x )(6-x )=12×12×8×6 整理,得:x 2-14x+24=0(x-7)2=25即x 1=12,x 2=2x 1=12,x 2=2都是原方程的根,但x 1=12不合题意,舍去. 所以2秒后△PCQ 的面积为Rt △ACB 面积的一半. 五、归纳小结 本节课应掌握:左边不含有x 的完全平方形式,•左边是非负数的一元二次方程化为左边是含有x 的完全平方形式,右边是非负数,可以直接降次解方程的方程. 六、布置作业1.教材P 45 复习巩固2.22.2.2 配方法 第2课时教学内容给出配方法的概念,然后运用配方法解一元二次方程. 教学目标了解配方法的概念,掌握运用配方法解一元二次方程的步骤.通过复习上一节课的解题方法,给出配方法的概念,然后运用配方法解决一些具体题目. 重难点关键1.重点:讲清配方法的解题步骤.2.难点与关键:把常数项移到方程右边后,•两边加上的常数是一次项系数一半的平方.教具、学具准备 小黑板 教学过程一、复习引入(学生活动)解下列方程:(1)x 2-8x+7=0 (2)x 2+4x+1=0老师点评:我们前一节课,已经学习了如何解左边含有x 的完全平方形式,•右边是非负数,不可以直接开方降次解方程的转化问题,那么这两道题也可以用上面的方法进行解题. 解:(1)x 2-8x+(-4)2+7-(-4)2=0 (x-4)2=9 x-4=±3即x 1=7,x 2=1(2)x 2+4x=-1 x 2+4x +22=-1+22(x+2)2=3即x+2=x 1,x 2二、探索新知像上面的解题方法,通过配成完全平方形式来解一元二次方程的方法,叫配方法. 可以看出,配方法是为了降次,把一个一元二次方程转化为两个一元一次方程来解. 例1.解下列方程(1)x 2+6x+5=0 (2)2x 2+6x-2=0 (3)(1+x )2+2(1+x )-4=0分析:我们已经介绍了配方法,因此,我们解这些方程就可以用配方法来完成,即配一个含有x 的完全平方. 解:(1)移项,得:x 2+6x=-5配方:x 2+6x+32=-5+32(x+3)2=4 由此可得:x+3=±2,即x 1=-1,x 2=-5 (2)移项,得:2x 2+6x=-2二次项系数化为1,得:x 2+3x=-1 配方x 2+3x+(32)2=-1+(32)2(x+32)2=54由此可得x+32=x 132,x 232(3)去括号,整理得:x 2+4x-1=0移项,得x 2+4x=1 配方,得(x+2)2=5x+2=x 1,x 2三、巩固练习教材P 39 练习 2.(3)、(4)、(5)、(6). 四、应用拓展例2.用配方法解方程(6x+7)2(3x+4)(x+1)=6分析:因为如果展开(6x+7)2,那么方程就变得很复杂,如果把(6x+7)看为一个数y,那么(6x+7)2=y2,其它的3x+4=12(6x+7)+12,x+1=16(6x+7)-16,因此,方程就转化为y•的方程,像这样的转化,我们把它称为换元法.解:设6x+7=y则3x+4=12y+12,x+1=16y-16依题意,得:y2(12y+12)(16y-16)=6去分母,得:y2(y+1)(y-1)=72 y2(y2-1)=72,y4-y2=72(y2-12)2=2894y2-12=±172y2=9或y2=-8(舍)∴y=±3当y=3时,6x+7=3 6x=-4 x=-2 3当y=-3时,6x+7=-3 6x=-10 x=-5 3所以,原方程的根为x1=-23,x2=-53五、归纳小结本节课应掌握:配方法的概念及用配方法解一元二次方程的步骤.六、布置作业1.教材P45复习巩固3.。

一元二次方程总复习考点1:一元二次方程的概念一元二次方程:只含有一个未知数,未知数的最高次数是2,且系数不为 0,这样的方程叫一元二次方 程.一般形式:ax 2+bx+c=0(a ≠0)。

注意:判断某方程是否为一元二次方程时,应首先将方程化为一般形式。

考点2:一元二次方程的解法1.直接开平方法:对形如(x+a )2=b (b ≥0)的方程两边直接开平方而转化为两个一元一次方程的方法。

X+a=±b∴1x =-a+b 2x =-a-b2.配方法:用配方法解一元二次方程:ax 2+bx+c=0(k ≠0)的一般步骤是:①化为一般形式;②移项,将常数项移到方程的右边;③化二次项系数为1,即方程两边同除以二次项系数;④配方,即方程两边都加上一次项系数的一半的平方;化原方程为(x+a )2=b 的形式;⑤如果b ≥0就可以用两边开平方来求出方程的解;如果b ≤0,则原方程无解.3.公式法:公式法是用求根公式求出一元二次方程的解的方法.它是通过配方推导出来的.一元二次方程的求根公式是aac b b x 242-±-=(b 2-4ac ≥0)。

步骤:①把方程转化为一般形式;②确定a ,b ,c 的值;③求出b 2-4ac 的值,当b 2-4ac ≥0时代入求根公式。

4.因式分解法:用因式分解的方法求一元二次方程的根的方法叫做因式分解法.理论根据:若ab=0,则a=0或b=0。

步骤是:①将方程右边化为0;②将方程左边分解为两个一次因式的乘积;③令每个因式等于0,得到两个一元一次方程,解这两个一元一次方程,它们的解就是原一元二次方程的解.因式分解的方法:提公因式、公式法、十字相乘法。

5.一元二次方程的注意事项:⑴ 在一元二次方程的一般形式中要注意,强调a ≠0.因当a=0时,不含有二次项,即不是一元二次方程.⑵ 应用求根公式解一元二次方程时应注意:①先化方程为一般形式再确定a ,b ,c 的值;②若b 2-4ac <0,则方程无解.⑶ 利用因式分解法解方程时,方程两边绝不能随便约去含有未知数的代数式.如-2(x +4)2 =3(x+4)中,不能随便约去x +4。

一元二次方程的解法公式法

一元二次方程解法公式法:

(一)定义:

一元二次方程是由一个方程组成的形式,其中包含一个独立的变量以

及平方项和恒等于零的常数。

(二)解法:

1. 首先,我们要用一元二次方程解法公式法来求解一元二次方程问题。

公式为:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

2. 其次,我们把方程中的变量代入到公式中。

一般来说,方程的形式为:$$ax^2+bx+c=0$$

3. 最后,根据公式,可以得出$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

(三)特殊情况:

1. 一元二次方程的实数根有可能为两个相等的数,此时,解的形式会

变成$$x=\frac{-b}{2a}$$

2. 当$b^2-4ac=0$时,表示方程只有一个实数根,这时,解的形式可以

写作$$x=\frac{-b}{2a}$$

(四)应用:

1. 一元二次方程解法公式法可以用来求解各类一元或多元函数的极值。

例如,可以应用这一方法求解二次曲线的极值点、凸函数的极值点等。

2. 同时,一元二次方程解法公式法也可用于求解数学建模问题,包括

求解市场博弈问题、求解应用各类运筹学问题等等。

(五)益处:

1. 一元二次方程解法公式法比较简单明晰,容易理解,易于使用。

2. 可以让人们轻松地解决一元或多元函数求极值问题,以及市场博弈

问题和应用各类运筹学技术来解决复杂的数学问题。

3. 这种方法可以将复杂的数学问题转换为简单的方程,从而节省时间,提高工作效率。

一元二次方程的解法及应用一元二次方程是数学中常见的二次多项式方程,其一般形式为ax²+bx+c=0,其中a、b、c为实数且a≠0。

解一元二次方程的方法通常有因式分解法、配方法和求根公式法等。

本文将依次介绍这几种解法,并探讨一元二次方程在实际生活中的应用。

一、因式分解法对于一元二次方程ax²+bx+c=0,当其可以因式分解成两个一次因式的乘积时,可以直接利用因式分解法求解。

具体步骤如下:1. 将方程转化为标准形式,即将方程两边移项合并同类项,使等式右边为0;2. 对方程进行因式分解,将二次项拆分为两个一次项的乘积;3. 令得到的每个一次项等于0,解出方程;4. 检查解是否满足原方程,若满足则为方程的解,若不满足则舍去。

例如,对于方程3x²+7x+2=0,可以进行因式分解得到(3x+1)(x+2)=0,解得x=-1/3和x=-2。

二、配方法配方法是通过变形将一元二次方程转化为一个完全平方的形式,进而求解方程。

其主要步骤如下:1. 将方程转化为标准形式;2. 将方程的一次项系数b通过添加或减去一个适当的常数c/2a使其成为一个完全平方;3. 将方程的左边转化为一个完全平方,即将一次项的系数与1/2a相乘后平方;4. 将方程的两边开平方,解出方程。

例如,对于方程x²+4x-3=0,可以通过配方法将其变形为(x+2)²-7=0,进而解得x=-2+√7和x=-2-√7。

三、求根公式法求根公式法也称为根号公式法,适用于任何一元二次方程的解法。

一元二次方程ax²+bx+c=0的解可通过求根公式x=(-b±√(b²-4ac))/2a得到。

具体步骤如下:1. 将方程的系数代入求根公式,并计算出方程的两个解;2. 验证解是否满足原方程,若满足则为方程的解,若不满足则舍去。

例如,对于方程2x²-5x+2=0,代入求根公式得到x=1和x=2/2。

一元二次方程举例

一元二次方程是高中数学中的一个重要概念,也是考试中经常考到的内容。

它的一般形式是ax+bx+c=0,其中a、b、c为实数,且a ≠0。

在解一元二次方程时,我们通常使用求根公式或配方法来求解。

以下是一些常见的一元二次方程举例:

1. x-4x+4=0

这是一个简单的一元二次方程,可以使用配方法求解。

将x-4x+4拆分成(x-2),得到(x-2)=0,所以x=2是唯一解。

2. 2x+3x-2=0

这是一个一元二次方程,可以使用求根公式求解。

将a=2、b=3、c=-2代入求根公式,得到x=-2或x=0.5。

3. x-6x+9=0

这是一个一元二次方程,可以使用配方法求解。

将x-6x+9拆分成(x-3),得到(x-3)=0,所以x=3是唯一解。

4. 3x-7x+2=0

这是一个一元二次方程,可以使用求根公式求解。

将a=3、b=-7、c=2代入求根公式,得到x=2/3或x=1。

在解一元二次方程时,我们需要注意以下几点:

1. 当b-4ac>0时,方程有两个不相等的实数根;当b-4ac=0时,方程有两个相等的实数根;当b-4ac<0时,方程没有实数根,但有两个共轭复数根。

2. 解一元二次方程时需要注意符号,特别是求根公式中的根号,

因为根号内不能为负数。

3. 配方法是一种快速解一元二次方程的方法,但只适用于一些特殊的方程。

对于一些复杂的方程,我们需要使用求根公式或其他方法来求解。

总之,掌握解一元二次方程的方法和技巧,对于学习高中数学和应对考试都是非常重要的。

一元二次方程的定义和性质一元二次方程是数学中常见的一类方程,它的一般形式为$$ax^2+bx+c=0$$,其中$$a$$、$$b$$、$$c$$是实数且$$a\neq0$$。

定义一元二次方程是由未知数$$x$$的二次多项式构成的方程。

其中,二次项的系数$$a$$为非零常数,未知数的最高次数为2,一次项的系数$$b$$和常数项$$c$$可以是任意实数。

性质一元二次方程具有以下几个重要的性质:1. 根的性质:一元二次方程的根是方程$$ax^2+bx+c=0$$中使得方程成立的$$x$$的值。

一元二次方程一般有两个根,可以是实数根或复数根。

当判别式$$\Delta=b^2-4ac$$满足$$\Delta>0$$时,方程有两个不相等的实数根;当$$\Delta=0$$时,方程有两个相等的实数根;当$$\Delta<0$$时,方程有两个共轭复数根。

根的性质:一元二次方程的根是方程$$ax^2+bx+c=0$$中使得方程成立的$$x$$的值。

一元二次方程一般有两个根,可以是实数根或复数根。

当判别式$$\Delta=b^2-4ac$$满足$$\Delta>0$$时,方程有两个不相等的实数根;当$$\Delta=0$$时,方程有两个相等的实数根;当$$\Delta<0$$时,方程有两个共轭复数根。

2. 求根公式:对于一元二次方程$$ax^2+bx+c=0$$,可以使用求根公式来求解。

求根公式为$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$$,其中$$\Delta=b^2-4ac$$是判别式。

求根公式:对于一元二次方程$$ax^2+bx+c=0$$,可以使用求根公式来求解。

求根公式为$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$$,其中$$\Delta=b^2-4ac$$是判别式。

3. 顶点和轴对称:一元二次方程的图像是一个抛物线。

抛物线的顶点坐标为$$(h,k)$$,其中$$h=\frac{-b}{2a}$$,$$k=\frac{-\Delta}{4a}$$。

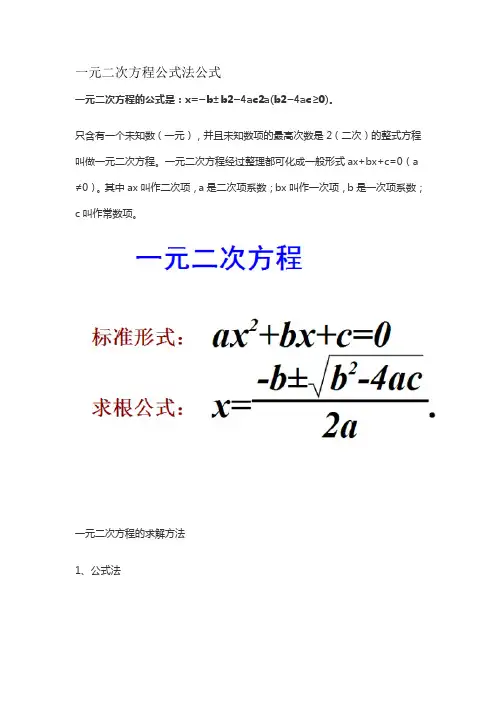

一元二次方程公式法公式

一元二次方程的公式是:x=−b±b2−4ac2a(b2−4ac≥0)。

只含有一个未知数(一元),并且未知数项的最高次数是2(二次)的整式方程叫做一元二次方程。

一元二次方程经过整理都可化成一般形式ax+bx+c=0(a ≠0)。

其中ax叫作二次项,a是二次项系数;bx叫作一次项,b是一次项系数;c叫作常数项。

一元二次方程的求解方法

1、公式法

在一元二次方程y=ax²+bx+c(a、b、c是常数)中,当△=b²-4ac>0时,方程有两个解,根据求根公式x=(-b±√(b²-4ac))/2a即刻求出结果;△=b²-4ac=0时,方程只有一个解x=-b/2a;△=b²-4ac<0时,方程无解。

2、配方法

将一元二次方程化成顶点式的表达式y=a(x-h)²+k(a≠0),再移项化简为(x-h)²=-k/a,开方后可得方程的解。

3、因式分解法

通过因式分解,把一元二次方程化成两个一次因式的积等于零的形式,即交点式的表达式y=a(x-x1)(x-x2),再分别令这两个因式等于0,它们的解就是原方程的解。

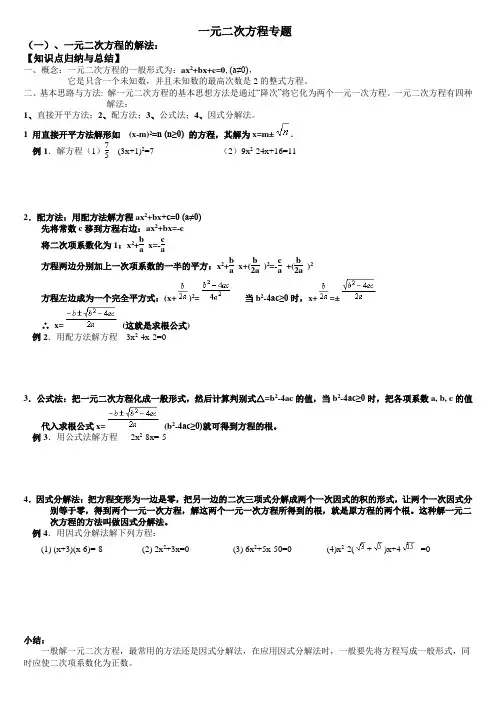

一元二次方程专题(一)、一元二次方程的解法:【知识点归纳与总结】一、概念:一元二次方程的一般形式为:ax 2+bx+c=0, (a≠0),它是只含一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程。

二、基本思路与方法: 解一元二次方程的基本思想方法是通过“降次”将它化为两个一元一次方程。

一元二次方程有四种解法:1、直接开平方法;2、配方法;3、公式法;4、因式分解法。

1 用直接开平方法解形如 (x-m)2=n (n≥0) 的方程,其解为x=m±.例1.解方程(1)75(3x+1)2=7 (2)9x 2-24x+16=112.配方法:用配方法解方程ax 2+bx +c=0 (a≠0)先将常数c 移到方程右边:ax 2+bx=-c将二次项系数化为1:x 2+b a x=-c a方程两边分别加上一次项系数的一半的平方:x 2+b a x+(b 2a )2=-c a +(b 2a)2 方程左边成为一个完全平方式:(x+)2= 当b 2-4ac≥0时,x+=±∴ x= (这就是求根公式)例2.用配方法解方程 3x 2-4x-2=03.公式法:把一元二次方程化成一般形式,然后计算判别式△=b 2-4ac 的值,当b 2-4ac≥0时,把各项系数a, b, c 的值代入求根公式x= (b 2-4ac≥0)就可得到方程的根。

例3.用公式法解方程 2x 2-8x=-54.因式分解法:把方程变形为一边是零,把另一边的二次三项式分解成两个一次因式的积的形式,让两个一次因式分别等于零,得到两个一元一次方程,解这两个一元一次方程所得到的根,就是原方程的两个根。

这种解一元二次方程的方法叫做因式分解法。

例4.用因式分解法解下列方程:(1) (x+3)(x-6)=-8 (2) 2x 2+3x=0 (3) 6x 2+5x-50=0 (4)x 2-2(+)x+4 =0小结:一般解一元二次方程,最常用的方法还是因式分解法,在应用因式分解法时,一般要先将方程写成一般形式,同时应使二次项系数化为正数。

01一元二次方程有四种解法,它们分别是直接开平方法,配方法,公式法和因式分解法。

一元二次方程经过整理都可化成一般形式ax²+bx+c=0(a≠0)。

其中ax²叫作二次项,a是二次项系数;bx叫作一次项,b是一次项系数;c叫作常数项。

只含有一个未知数(一元),并且未知数项的最高次数是2(二次)的整式方程叫做一元二次方程。

有四种解法,它们分别是直接开平方法,配方法,公式法和因式分解法。

一元二次方程经过整理都可化成一般形式ax²+bx+c=0(a≠0)。

其中ax²叫作二次项,a是二次项系数;bx叫作一次项,b是一次项系数;c叫作常数项。

1、直接开平方法例:解方程(3x+1)2=7;(3x+1)2=7;∴(3x+1)2=7;∴3x+1=±√7(注意不要丢解符号);∴x=﹙﹣1±√7﹚/3。

2、配方法例:用配方法解方程x²+4x-8=0:将常数项移到方程右边x²+4x=8;方程两边都加上一次项系数一半的平方:x²+4x+4=8+4;配方:(x+2)2=12;直接开平方得:x+2=±√12;∴x=-2±√12。

3、公式法例:用公式法解方程2x²-8x=-5;将方程化为一般形式:2x²-8x+5=0;∴a=2,b=-8,c=5;b²-4ac=(-8)²-4×2×5=64-40=24>0;∴x=[(-b±√(b²-4ac)]/(2a)。

4、因式分解法例:用因式分解法解方程y2+7y+6=0;方程可变形为(y+1)(y+6)=0;y+1=0或y+6=0;∴y1=-1,y2=-6。

一元二次方程知识点总结考点一、一元二次方程1、一元二次方程:含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式:)0(02≠=++a c bx ax ,它的特征是:等式左边十一个关于未知数x 的二次 多项式,等式右边是零,其中2ax 叫做二次项,a 叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数;c 叫做常数项。

考点二、一元二次方程的解法 1、直接开平方法:利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法叫做直接开平方法。

直接开平方法适用于解形如b a x =+2)(的一元二次方程。

根据平方根的定义可知,a x +是b 的平方根,当0≥b 时,b a x ±=+,b a x ±-=,当b<0时,方程没有实数根。

2、配方法:配方法的理论根据是完全平方公式222)(2b a b ab a +=+±,把公式中的a 看做未知数x ,并用x 代替,则有222)(2b x b bx x ±=+±。

配方法的步骤:先把常数项移到方程的右边,再把二次项的系数化为1,再同时加上1次项的系数的一半的平方,最后配成完全平方公式3、公式法公式法是用求根公式解一元二次方程的解的方法,它是解一元二次方程的一般方法。

一元二次方程)0(02≠=++a c bx ax 的求根公式:)04(2422≥--±-=ac b aac b b x公式法的步骤:就把一元二次方程的各系数分别代入,这里二次项的系数为a ,一次项的系数为b ,常数项的系数为c 。

4、因式分解法因式分解法就是利用因式分解的手段,求出方程的解的方法,这种方法简单易行,是解一元二次方程最常用的方法。

分解因式法的步骤:把方程右边化为0,然后看看是否能用提取公因式,公式法(这里指的是分解因式中的公式法)或十字相乘,如果可以,就可以化为乘积的形式 5、韦达定理利用韦达定理去了解,韦达定理就是在一元二次方程中,二根之和等于-a b ,二根之积等于ac,也可以表示为x 1+x 2=-a b ,x 1 x 2=ac。

一元二次方程虚部公式一元二次方程,这可是中学数学里的一个重要知识点啊!咱们今天就来好好聊聊一元二次方程的虚部公式。

先给大家回顾一下一元二次方程的一般形式:ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0)。

当判别式Δ = b² - 4ac < 0 时,方程的根就是虚数。

那虚部公式到底是啥呢?其实就是在求根公式里体现出来的。

对于一元二次方程 ax² + bx + c = 0 ,其求根公式为 x = [-b ± √(b² - 4ac)] /(2a)。

当Δ < 0 时,根号下是负数,这时候就要用到虚数单位 i 了,i² = -1 。

比如说有个一元二次方程 x² + 2x + 5 = 0 ,这里 a = 1,b = 2,c = 5 。

判别式Δ = 2² - 4×1×5 = 4 - 20 = -16 < 0 。

那它的根就是 x = [-2 ± √(-16)] / 2 ,也就是 x = [-2 ± 4i] / 2 ,化简一下就是 x = -1 ± 2i 。

这里 ± 2i 就是根的虚部。

我记得我之前教过一个学生,叫小李。

这孩子其他数学知识都掌握得不错,可就是一元二次方程的虚部这儿老是犯迷糊。

有一次做作业,碰到一个类似上面的方程,他愣是算错了好几遍。

我就把他叫到身边,一步一步地给他讲。

我问他:“小李啊,你知道啥是虚数单位 i 不?”他挠挠头,有点不好意思地说:“老师,我知道,就是 i² = -1 。

”我接着说:“那好,那咱们就来看看这个方程,你先算算判别式。

”他算了算,然后说:“老师,判别式小于 0 。

”我点点头:“对呀,那接下来该咋办呢?”他又有点懵了。

我就耐心地给他重新梳理了一遍求根公式,让他一点点跟着算。

最后,他终于算出了正确答案,那高兴劲儿,就跟解决了一个超级大难题似的。

(完整版)⼀元⼆次⽅程知识点总结⼀元⼆次⽅程1、⼀元⼆次⽅程:含有⼀个未知数,并且未知数的最⾼次数是2的整式⽅程叫做⼀元⼆次⽅程。

2、⼀元⼆次⽅程的⼀般形式:,它的特征是:等式左边⼗⼀个关)0(02≠=++a c bx ax 于未知数x 的⼆次多项式,等式右边是零,其中叫做⼆2ax 次项,a 叫做⼆次项系数;bx 叫做⼀次项,b 叫做⼀次项系数;c 叫做常数项。

3.⼀元⼆次⽅程的解法(1)直接开平⽅法:利⽤平⽅根的定义直接开平⽅求⼀元⼆次⽅程的解的⽅法叫做直接开平⽅法。

直接开平⽅法适⽤于解形如的⼀元⼆次⽅程。

根据b a x =+2)(平⽅根的定义可知,是b 的平⽅根,当时,,a x +0≥b b a x ±=+,当b<0时,⽅程没有实数根。

b a x ±-=(2)配⽅法:配⽅法的理论根据是完全平⽅公式,把公式中的a 看222)(2b a b ab a +=+±做未知数x ,并⽤x 代替,则有。

222)(2b x b bx x ±=+±配⽅法的步骤:先把常数项移到⽅程的右边,再把⼆次项的系数化为1,再同时加上1次项的系数的⼀半的平⽅,最后配成完全平⽅公式(3)公式法:公式法是⽤求根公式解⼀元⼆次⽅程的解的⽅法,它是解⼀元⼆次⽅程的⼀般⽅法。

⼀元⼆次⽅程的求根公式:)0(02≠=++a c bx ax )04(2422≥--±-=ac b aac b b x 公式法的步骤:就把⼀元⼆次⽅程的各系数分别代⼊,这⾥⼆次项的系数为a ,⼀次项的系数为b ,常数项的系数为c(4)因式分解法:因式分解法就是利⽤因式分解的⼿段,求出⽅程的解的⽅法,这种⽅法简单易⾏,是解⼀元⼆次⽅程最常⽤的⽅法。

分解因式法的步骤:把⽅程右边化为0,然后看看是否能⽤提取公因式,公式法(这⾥指的是分解因式中的公式法)或⼗字相乘,如果可以,就可以化为乘积的形式4.⼀元⼆次⽅程根的判别式:⼀元⼆次⽅程中,叫做⼀)0(02≠=++a c bx ax ac b 42-元⼆次⽅程的根的判别式,通常⽤“)0(02≠=++a c bx ax ”来表⽰,即?acb 42-=?I 当△>0时,⼀元⼆次⽅程有2个不相等的实数根;II 当△=0时,⼀元⼆次⽅程有2个相同的实数根;III 当△<0时,⼀元⼆次⽅程没有实数根5.⼀元⼆次⽅程根与系数的关系如果⽅程的两个实数根是,那么,)0(02≠=++a c bx ax 21x x ,ab x x -=+21。

第22章一元二次方程22.1 一元二次方程1.知道一元二次方程的意义,能熟练地把一元二次方程整理成一般形式ax2+bx+c=0(a≠0).2.在分析、揭示实际问题的数量关系并把实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中,使学生感受方程是刻画现实世界数量关系的工具,增加对一元二次方程的感性认识.重点判定一个数是否是方程的根.难点由实际问题列出的一元二次方程解出根后,还要考虑这些根是否确定是实际问题的根.一、情境引入教师展示多媒体,引导学生列出方程,解决问题.问题 1 绿苑小区住宅设计,准备在每两幢楼房之间,开辟面积为900平方米的一块长方形绿地,并且长比宽多10米,那么绿地的长和宽各为多少?【分析】设长方形绿地的宽为x米,不难列出方程x(x+10)=900整理可得x2+10x-900=0.(1)问题2 学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册,求这两年的年平均增长率.解:设这两年的年平均增长率为x.我们知道,去年年底的图书数是5万册,则今年年底的图书数是5(1+x)万册,同样,明年年底的图书数又是今年年底的(1+x)倍,即5(1+x)·(1+x)=5(1+x)2万册,可列得方程5(1+x)2=7.2,整理可得5x2+10x-2.2=0. (2)二、探究新知教师指出问题,学生小组讨论,归纳.问题1和问题2分别归结为解方程(1)和(2).显然,这两个方程都不是一元一次方程,那么这两个方程与一元一次方程的区别在哪里?它们有什么共同特点呢?共同特点:(1)都是整式方程;(2)只含有一个未知数;(3)未知数的最高次数是2.【归纳总结】上述两个整式方程中都只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2,这样的方程叫做一元二次方程,通常可写成如下的一般形式ax 2+bx +c =0(a ,b ,c 是已知数,a ≠0).其中ax 2叫做二次项,a 叫做二次项系数,bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数,c 叫做常数项.例1 判断下列方程是否为一元二次方程:①1-x 2=0; ②2(x 2-1)=3y ;③2x 2-3x -1=0; ④1x 2-2x=0;⑤(x +3)2=(x -3)2;⑥9x 2=5-4x.解:①是;②不是;③是;④不是;⑤不是;⑥是.【教学说明】(1)一元二次方程为整式方程;(2)类似⑤这样的方程要化简后才能判断.例 2 将方程(8-2x)(5-2x)=18化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项.解:2x 2-13x +11=0;2,-13,11. 三、练习巩固1.将下列方程化成一元二次方程的一般形式,并写出其中的二次项系数、一次项系数及常数项.(1)5x 2-1=4x ;(2)4x 2=81;(3)4x(x +2)=25;(4)(3x -2)(x +1)=8x -3.解:(1)5x 2-4x -1=0;5,-4,-1;(2)4x 2-81=0;4,0,-81;(3)4x 2+8x -25=0;4,8,-25;(4)3x 2-7x +1=0;3,-7,1.2.根据下列问题,列出关于x 的方程,并将其化成一元二次方程的一般形式. (1)4个完全相同的正方形的面积之和是25,求正方形的边长x ; (2)一个长方形的长比宽多2,面积是100,求长方形的长x ;(3)把长为1的木条分成两段,使较短一段的长与全长的积,等于较长一段的长的平方,求较短一段的长x.解:(1)4x 2=25;4x 2-25=0;(2)x(x -2)=100;x 2-2x -100=0;(3)x =(1-x)2;x 2-3x +1=0.3.若x =2是方程ax 2+4x -5=0的一个根,求a 的值.解:∵x=2是方程ax 2+4x -5=0的一个根. ∴4a +8-5=0,解得a =-34.四、小结与作业 小结1.只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程,叫做一元二次方程.2.一元二次方程的一般形式为ax 2+bx +c =0(a≠0),一元二次方程的项及系数都是根据一般式定义的,这与多项式中的项、次数及其系数的定义是一致的.3.在实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中,体会学习一元二次方程的必要性和重要性.布置作业从教材相应练习和“习题22.1”中选取.学习本课时,可让学生先自主探索再合作交流,小组内,小组之间充分交流后概括所得结论,从而强化学生对一元二次方程的有关概念的认识,掌握建模思想,利用一元二次方程解决实际问题.24.5 画相似图形学前温故我们把形状相同的两个多边形叫做________,其对应边的比叫做______.新课早知1.位似图形的有关概念如果两个多边形相似,而且____相交于一点,像这样的相似叫做位似,这一点叫做____.这时的相似比又叫做____.2.下列命题正确的是( ). A .全等图形一定是位似图形 B .相似图形一定是位似图形 C .位似图形一定是全等图形D .位似图形是具有某种特殊位置的相似图形 3.下列说法正确的是( ).A .两个位似图形对应点连线有可能无交点B .两个位似图形对应点连线的交点个数为1或2C .两个位似图形对应点连线的交点有且只有一个D .两个位似图形对应点连线的交点个数不少14.位似图形上任意一对对应点到位似中心的距离之比等于______.利用位似变换放大或缩小图形.5.如图,五边形ABCDE 和五边形A 1B 1C 1D 1E 1是位似图形,且PA 1=23PA ,则AB∶A 1B 1等于( ).A .23B .32C .35D .53答案:快乐预习·感知 学前温故相似多边形 相似比 新课早知1.对应顶点的连线 位似中心 位似比2.D 3.C 4.位似比 5.B画位似图形【例题】 已知等边△ABC,画一个与之相似且它们的相似比为2的△A′B′C′. 解:如图1,当设位似中心在△ABC 的内部时,取内心O 作为位似中心.(1)在AO 、BO 、CO 上分别取中点A′、B′、C′,连结A′B′、B′C′、A′C′,则△ABC∽△A′B′C′,且有A′B′∶AB=1∶2.图1(2)取△ABC 的内心O ,连结OA 、OB 、OC 且延长,使AA′=AO ,B′B=BO ,C′C=CO ,连结A′B′、B′C′、A′C′,则有△ABC∽△A′B′C′,且AB∶A′B′=1∶2.如图2,设位似中心在△ABC 的外部时,图2(1)在△ABC 外任取一点O ,过O 点作射线OA 、OB 、OC ,并截取AA′=OA ,C′C=OC ,B′B=BO ,连结A′B′、B′C′、C′A′,△ABC∽△A′B′C′,且AB∶A′B′=1∶2.(2)在△ABC 外任取一点,过O 作直线OA 、OB 、OC ,在OA 、OB 、OC 的另一侧取A′、B′、C′,使A′O=12AO ,B′O=12OB ,C′O=12OC .连结A′B′、B′C′、A′C′,则可证△ABC∽△A′B′C′,且A′B′∶AB=1∶2.1.如图中,不是位似图形的是( ).2.下列说法正确的是( ).A .分别在△ABC 的边AB 、AC 的反向延长线上取点D ,E ,使DE∥BC,则△ADE 是△ABC 放大后的图形B .两位似图形的面积之比等于位似比C .位似多边形中对应对角线之比等于位似比D .位似图形的周长之比等于位似比的平方3.图中的两个三角形是位似图形,它们的位似中心是( ).A .点PB .点OC .点MD .点N 4.如果两个位似图形的对应线段长分别为3 cm 和5 cm ,且较小图形周长为30 cm ,则较大图形周长为__________.5.作图,把四边形ABCD 以O 为位似中心,沿AO 方向放大2倍(即位似比为2).答案:1.C 2.C3.A 位似图形的对应顶点的连线交于一点,这一点就是位似中心,通过图形可以观察出点P是位似中心.4.50 cm5.解:放大图形作法:(1)连结OA,并延长AO到A′,使OA′=2OA,如图.(2)连结OB、OC、OD,并延长BO到B′,延长CO到C′,延长DO到D′,使OB′=2OB,OC′=2OC,OD′=2OD.(3)连结A′B′、B′C′、C′D′、D′A′,则四边形A′B′C′D′与四边形ABCD关于O点成位似图形,并且位似比为2.第2课时 相似三角形的判定(2)【知识与技能】1.掌握相似三角形的判定定理,并能与性质定理、定义综合应用.2.理解并掌握判定定理与性质定理的区别与联系. 【过程与方法】学会从题设或结论出发寻求论证思路的分析方法,提高分析问题、解决问题的能力. 【情感态度】在合作、交流、探讨的学习氛围中,体验学习的快乐,树立学习的信心. 【教学重点】掌握判定定理,会运用判定定理判定两个三角形相似. 【教学难点】会准确的运用两个三角形相似的条件来判定两个三角形是否相似.一、情境导入,初步认识问题:(1)相似三角形的定义是什么? 三边成比例,三角分别相等的两个三角形相似. (2)判断两个三角形相似,你有哪些方法? 方法1:通过定义 (不常用);方法2:通过平行线(条件特殊,使用起来有局限性); 方法3:判定定理1, 两角分别相等的两个三角形相似.【教学说明】引导学生复习学过的知识,承前启后,激发学生学习新知识的欲望. 二、思考探究,获取新知1.完成教材P 91的做一做.【教学说明】老师引导学生分析、讨论得出结果,学生口述证明过程,老师板书. 【归纳结论】两边成比例且夹角相等的两个三角形相似. 2.已知:==''''AB BCk A B B C ,∠B=∠B ′. 求证:△ABC ∽△A ′B ′C ′.证明:过点B ′在B ′A ′上取线段AB 的长,同理过点B ′在B ′C ′上取线段BC 的长,连接AC.∵==''''AB BCk A B B C ,则AC//A ′C ′,∴∠BAC=∠B ′A ′C ′,∠BCA=∠B ′C ′A ′ ∴△ABC ∽△A ′B ′C ′.【教学说明】用已学过的知识解题,并通过解题结论证明定理. 三、运用新知,深化理解1.在Rt △ABC 和Rt △A ′B ′C ′中,∠C=∠C ′=90°,AC=4,BC=5,A ′C ′=8,B ′C ′=10.解:∵415182102====''''AC BC A C B C ,,∴=''''AC BCA CBC ,又∵∠C=∠C ′=90°, 故△ABC ∽△A ′B ′C ′.2.已知:如图,在四边形ABCD 中,∠B=∠ACD ,AB=6,BC=4,AC=5,CD=172,求AD 的长.分析:由于已知一对对应角相等及四条边长,猜想应用“两组对应边的比相等且它们的夹角相等”来证明两三角形相似.再利用相似三角形的性质得出关于AD 的比例式 ,从而求出AD 的长.解:由已知条件可以得出:AB BCCD AC=, 又∠B=∠ACD ,根据判定定理2可得出: △ABC ∽△DCA ,∴AC BCAD AC=, 又AC=5,BC=4,∴2252544AC AD BC ===. 3.如图,已知△ABD ∽△ACE.求证:△ABC ∽△ADE.分析:由于△ABD ∽△ACE ,则∠BAD=∠CAE ,因此∠BAC=∠DAE ,再进一步证明=BA CAAD AE,则问题得证. 证明:∵△ABD ∽△ACE ,∴∠BAD=∠CAE.又∵∠BAC=∠BAD+∠DAC ,∠DAE=∠DAC+∠CAE ,∴∠BAC=∠DAE.∵△ABD ∽△ACE ,∴=AB ACAD AE.在△ABC 和△ADE 中,∵∠BAC=∠DAE ,=AB ACAD AE,∴△ABC ∽△ADE. 4.如图,小明为了测量一高楼MN 的高,在离N 点20m 的A 处放了一个平面镜,小明沿NA 后退到C 点,正好从镜中看到楼顶M 点,若AC=1.5m ,小明的眼睛离地面的高度为1.6m ,请你帮助小明计算一下楼房的高度(精确到0.1m ).分析:根据物理学定律:光线的入射角等于反射角,这样,△BCA 与△MNA 的相似关系就明确了.解:∵BC ⊥CA ,MN ⊥AN , ∠BAC=∠MAN , 所以△BCA ∽△MNA. 所以MN ∶BC=AN ∶AC , 即MN ∶1.6=20∶1.5.所以MN=1.6×20÷1.5≈21.3(m ).5.已知:如图,在△ABC 中,AB=AC ,∠A=36°,BD 是角平分线,试利用三角形相似的关系说明AD 2=DC ·AC.分析:有一个角是36°的等腰三角形,它的底角是72°,而BD 是底角的平分线,∴∠CBD=36°,则可推出△ABC ∽△BCD ,进而由相似三角形对应边成比例推出线段之间的比例关系.证明:∵∠A=36°,AB=AC ,∴∠ABC=∠C=72°.又∵BD 平分∠ABC ,∴∠ABD=∠CBD=36°.∴AD=BD=BC ,且△ABC ∽△BCD ,∴BC ∶AB=CD ∶BC ,∴BC 2=AB ·CD ,即AD 2=AC ·CD.【教学说明】能够运用所学的判定方法解决简单问题. 四、师生互动,课堂小结这节课你有哪些收获?1.布置作业:教材“习题4.6”中第1、2题.2.完成练习册中相应练习.本节课主要运用问题引入和与学生共同探究讨论的教学方法,激发学生的论证思维并提高学生分析问题.解决问题的能力.。