高中语文 特殊句式

- 格式:ppt

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:5

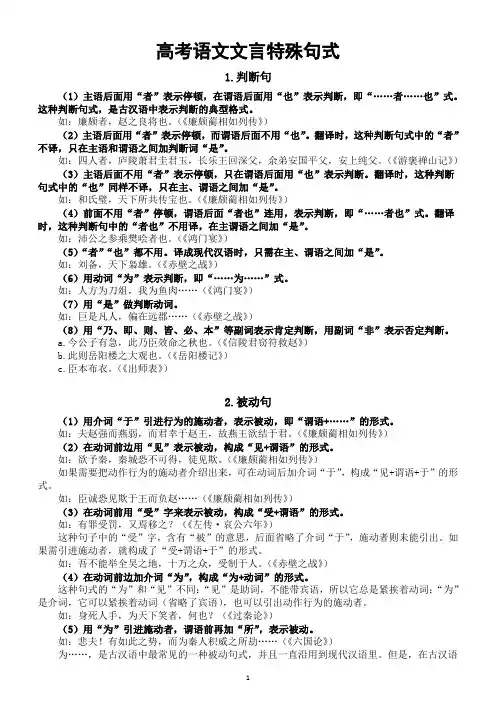

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

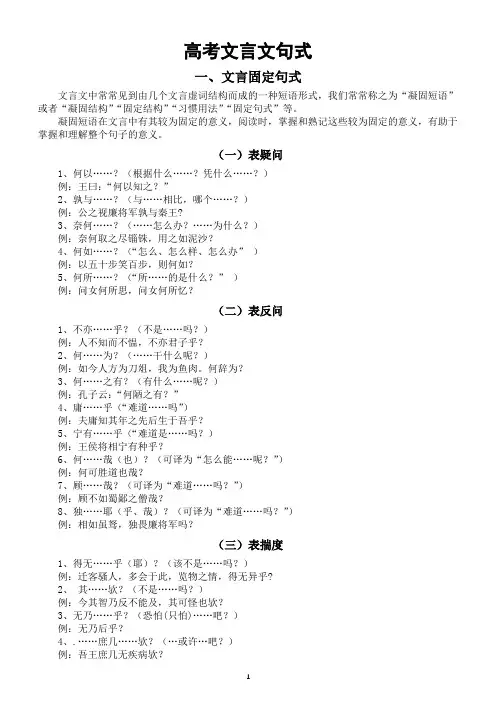

高考文言文句式一、文言固定句式文言文中常常见到由几个文言虚词结构而成的一种短语形式,我们常常称之为“凝固短语”或者“凝固结构”“固定结构”“习惯用法”“固定句式”等。

凝固短语在文言中有其较为固定的意义,阅读时,掌握和熟记这些较为固定的意义,有助于掌握和理解整个句子的意义。

(一)表疑问1、何以……?(根据什么……?凭什么……?)例:王曰:“何以知之?”2、孰与……?(与……相比,哪个……?)例:公之视廉将军孰与秦王?3、奈何……?(……怎么办?……为什么?)例:奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?4、何如……?(“怎么、怎么样、怎么办”)例:以五十步笑百步,则何如?5、何所……?(“所……的是什么?”)例:问女何所思,问女何所忆?(二)表反问1、不亦……乎?(不是……吗?)例:人不知而不愠,不亦君子乎?2、何……为?(……干什么呢?)例:如今人方为刀俎,我为鱼肉。

何辞为?3、何……之有?(有什么……呢?)例:孔子云:“何陋之有?”4、庸……乎(“难道……吗”)例:夫庸知其年之先后生于吾乎?5、宁有……乎(“难道是……吗?)例:王侯将相宁有种乎?6、何……哉(也)?(可译为“怎么能……呢?”)例:何可胜道也哉?7、顾……哉?(可译为“难道……吗?”)例:顾不如蜀鄙之僧哉?8、独……耶(乎、哉)?(可译为“难道……吗?”)例:相如虽驽,独畏廉将军吗?(三)表揣度1、得无……乎(耶)?(该不是……吗?)例:迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?2、其……欤?(不是……吗?)例:今其智乃反不能及,其可怪也欤?3、无乃……乎?(恐怕(只怕)……吧?)例:无乃后乎?4、.……庶几……欤?(…或许…吧?)例:吾王庶几无疾病欤?(我们的国君大概没有生病吧?)(四)表陈述1、有以(“有可以用来……的”)例:臣乃得有以报太子。

2、无以(“没有什么用来……的”)例:故不积跬步,无以至千里。

3、有所“有……的(人、东西、事情)例:吾入关,秋毫不敢有所近。

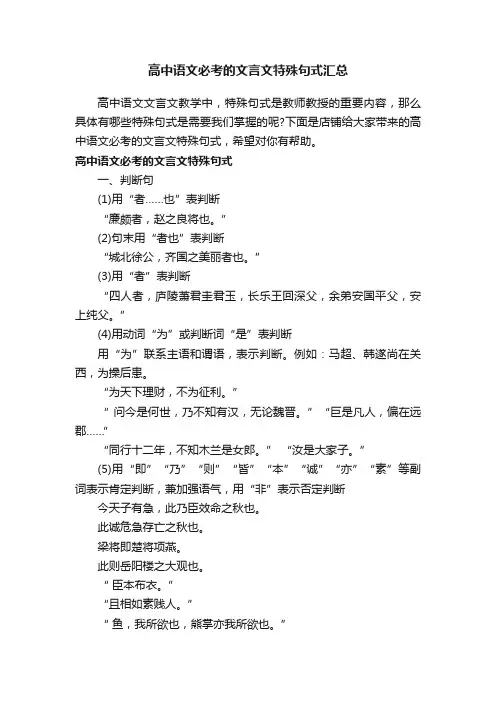

高中语文必考的文言文特殊句式汇总高中语文文言文教学中,特殊句式是教师教授的重要内容,那么具体有哪些特殊句式是需要我们掌握的呢?下面是店铺给大家带来的高中语文必考的文言文特殊句式,希望对你有帮助。

高中语文必考的文言文特殊句式一、判断句(1)用“者……也”表判断“廉颇者,赵之良将也。

”(2)句末用“者也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(3)用“者”表判断“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(4)用动词“为”或判断词“是”表判断用“为”联系主语和谓语,表示判断。

例如:马超、韩遂尚在关西,为操后患。

“为天下理财,不为征利。

”“ 问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

”“巨是凡人,偏在远郡……”“同行十二年,不知木兰是女郎。

” “汝是大家子。

”(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断今天子有急,此乃臣效命之秋也。

此诚危急存亡之秋也。

梁将即楚将项燕。

此则岳阳楼之大观也。

“ 臣本布衣。

”“且相如素贱人。

”“ 鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

”对否定判断学生常易忽略,因此要特别注意。

例如:子非我,安知我不知鱼之乐?(你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐?)予本非文人画士。

(6)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)不用语气词,完全由词序来体现。

例如:此人力士。

注意点:判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主动者,施事者。

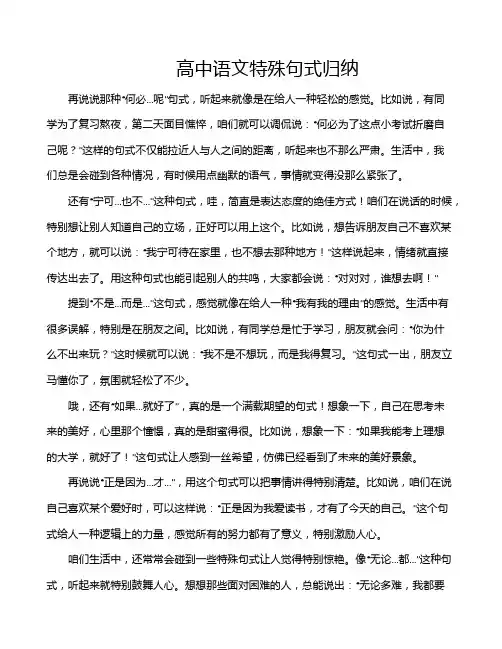

高中语文特殊句式归纳再说说那种“何必...呢”句式,听起来就像是在给人一种轻松的感觉。

比如说,有同学为了复习熬夜,第二天面目憔悴,咱们就可以调侃说:“何必为了这点小考试折磨自己呢?”这样的句式不仅能拉近人与人之间的距离,听起来也不那么严肃。

生活中,我们总是会碰到各种情况,有时候用点幽默的语气,事情就变得没那么紧张了。

还有“宁可...也不...”这种句式,哇,简直是表达态度的绝佳方式!咱们在说话的时候,特别想让别人知道自己的立场,正好可以用上这个。

比如说,想告诉朋友自己不喜欢某个地方,就可以说:“我宁可待在家里,也不想去那种地方!”这样说起来,情绪就直接传达出去了。

用这种句式也能引起别人的共鸣,大家都会说:“对对对,谁想去啊!”提到“不是...而是...”这句式,感觉就像在给人一种“我有我的理由”的感觉。

生活中有很多误解,特别是在朋友之间。

比如说,有同学总是忙于学习,朋友就会问:“你为什么不出来玩?”这时候就可以说:“我不是不想玩,而是我得复习。

”这句式一出,朋友立马懂你了,氛围就轻松了不少。

哦,还有“如果...就好了”,真的是一个满载期望的句式!想象一下,自己在思考未来的美好,心里那个憧憬,真的是甜蜜得很。

比如说,想象一下:“如果我能考上理想的大学,就好了!”这句式让人感到一丝希望,仿佛已经看到了未来的美好景象。

再说说“正是因为...才...”,用这个句式可以把事情讲得特别清楚。

比如说,咱们在说自己喜欢某个爱好时,可以这样说:“正是因为我爱读书,才有了今天的自己。

”这个句式给人一种逻辑上的力量,感觉所有的努力都有了意义,特别激励人心。

咱们生活中,还常常会碰到一些特殊句式让人觉得特别惊艳。

像“无论...都...”这种句式,听起来就特别鼓舞人心。

想想那些面对困难的人,总能说出:“无论多难,我都要坚持!”这就像是在向世界宣告,自己的决心和勇气不容小觑。

生活中这种积极向上的态度,真的让人感到温暖。

在写作时,巧妙运用这些特殊句式,文章立马生动有趣,仿佛为文字注入了灵魂。

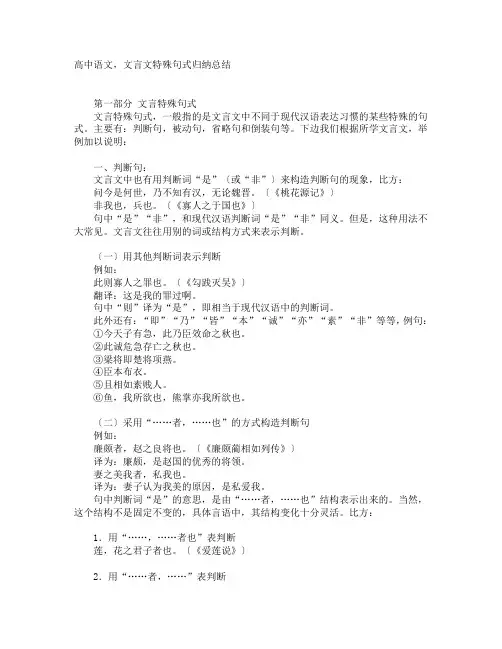

高中语文,文言文特殊句式归纳总结第一部分文言特殊句式文言特殊句式,一般指的是文言文中不同于现代汉语表达习惯的某些特殊的句式。

主要有:判断句,被动句,省略句和倒装句等。

下边我们根据所学文言文,举例加以说明:一、判断句:文言文中也有用判断词“是”〔或“非”〕来构造判断句的现象,比方:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

〔《桃花源记》〕非我也,兵也。

〔《寡人之于国也》〕句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。

但是,这种用法不大常见。

文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

〔一〕用其他判断词表示判断例如:此则寡人之罪也。

〔《勾践灭吴》〕翻译:这是我的罪过啊。

句中“则”译为“是”,即相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等等,例句:①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④臣本布衣。

⑤且相如素贱人。

⑥鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

〔二〕采用“……者,……也”的方式构造判断句例如:廉颇者,赵之良将也。

〔《廉颇蔺相如列传》〕译为:廉颇,是赵国的优秀的将领。

妻之美我者,私我也。

译为:妻子认为我美的原因,是私爱我。

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。

当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活。

比方:1.用“……,……者也”表判断莲,花之君子者也。

〔《爱莲说》〕2.用“……者,……”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

〔《游褒禅山记》〕3.用“……,……也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

译为:城北徐公是齐国的美丽的人。

〔注意,本句句末的“者”是“的人”的意思,不是结构助词。

〕项脊轩,旧南阁子也。

〔《项脊轩志》〕4.用“……,……”表判断刘备,天下枭雄。

〔《赤壁之战》〕二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。

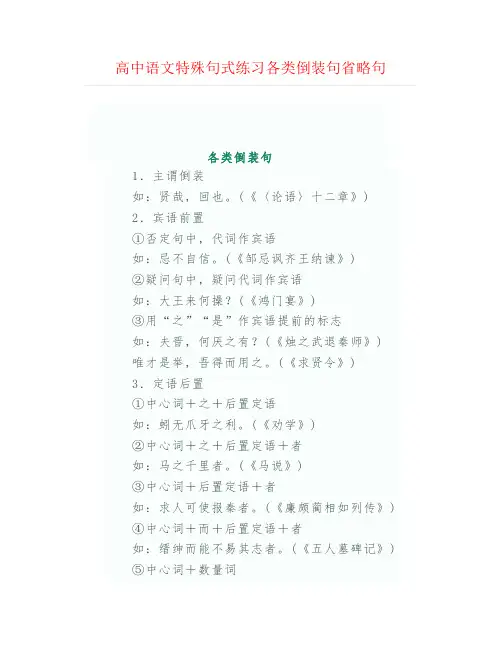

高中语文特殊句式练习各类倒装句省略句1.各类倒装句1.主谓倒装如:贤哉,回也。

(《〈论语〉十二章》)2.宾语前置①否定句中,代词作宾语如:忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②疑问句中,疑问代词作宾语如:大王来何操?(《鸿门宴》)③用“之”“是”作宾语提前的标志如:夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)唯才是举,吾得而用之。

(《求贤令》)3.定语后置①中心词+之+后置定语如:蚓无爪牙之利。

(《劝学》)②中心词+之+后置定语+者如:马之千里者。

(《马说》)③中心词+后置定语+者如:求人可使报秦者。

(《廉颇蔺相如列传》)④中心词+而+后置定语+者如:缙绅而能不易其志者。

(《五人墓碑记》)⑤中心词+数量词如:沛公兵十万,在霸上。

(《鸿门宴》)4.状语后置①动词+以+状语如:申之以孝悌之义。

(《寡人之于国也》)②动词+于+状语如:月出于东山之上。

(《赤壁赋》)③形容词+于+状语如:青于蓝。

(《劝学》)练习翻译下面的倒装句。

(1)甚矣,汝之不惠。

译文:你太不聪明了。

(2)①然而不王者,未之有也。

译文:这样还不能建立王业的,从来没有过这样的事。

②夫晋,何厌之有?译文:晋国,有什么能让他满足的呢?③君何以知燕王?译文:您凭什么知道燕王(会收留你)?(3)①居庙堂之高则忧其民。

译文:在高高的朝廷上做官时,就为百姓担忧。

②高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

译文:加高我高高的帽子,加长我长长的佩带。

③客有吹洞箫者。

译文:有会吹洞箫的客人。

④纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

译文:任凭小船儿在茫无边际的江上飘荡,越过苍茫万顷的江面。

⑤楚人有涉江者。

译文:有个渡江的楚国人。

(4)①后之览者,亦将有感于斯文。

译文:后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

②管弦呕哑,多于市人之言语。

译文:弦的声音嘈杂,比市民的言语还多。

③去以六月息者也。

译文:凭借六月的大风离开北海。

2.省略句文言文语句中根据习惯,省略某词或某种成分的句子叫省略句。

有承前省略、蒙后省略、承宾省略、对话省略以及概括性省略等。

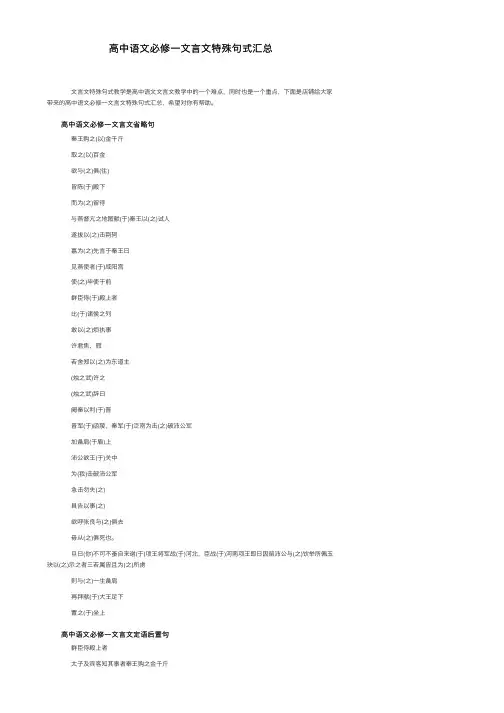

⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂特殊句式汇总 ⽂⾔⽂特殊句式教学是⾼中语⽂⽂⾔⽂教学中的⼀个难点,同时也是⼀个重点,下⾯是店铺给⼤家带来的⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂特殊句式汇总,希望对你有帮助。

⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂省略句 秦王购之(以)⾦千⽄ 取之(以)百⾦ 欲与(之)俱(往) 皆陈(于)殿下 ⽽为(之)留待 与燕督亢之地图献(于)秦王以(之)试⼈ 遂拔以(之)击荆轲 嘉为(之)先⾔于秦王⽈ 见燕使者(于)咸阳宫 使(之)毕使于前 群⾂侍(于)殿上者 ⽐(于)诸侯之列 敢以(之)烦执事 许君焦、瑕 若舍郑以(之)为东道主 (烛之武)许之 (烛之武)辞⽈ 阙秦以利(于)晋 晋军(于)函陵,秦军(于)泛南为击(之)破沛公军 加彘肩(于盾)上 沛公欲王(于)关中 为(我)击破沛公军 急击勿失(之) 具告以事(之) 欲呼张良与(之)俱去 ⽏从(之)俱死也。

旦⽇(你)不可不蚤⾃来谢(于)项王将军战(于)河北,⾂战(于)河南项王即⽇因留沛公与(之)饮举所佩⽟玦以(之)⽰之者三若属皆且为(之)所虏 则与(之)⼀⽣彘肩 再拜献(于)⼤王⾜下 置之(于)坐上 ⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂定语后置句 群⾂侍殿上者 太⼦及宾客知其事者秦王购之⾦千⽄ ⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂被动句 ⽗母宗族,皆为戮没 燕国见陵之耻除矣 若属皆且为所虏 珍宝尽有之 吾属今为之虏矣 ⾼中语⽂必修⼀⽂⾔⽂状语后置句 佚之狐⾔于郑伯⽈ 燕王拜送于庭 使毕使于前 秦王购之⾦千⽄ 常痛于⾻髓 嘉为先⾔于秦王 见燕使者咸阳宫 给贡职如郡县 以其⽆礼于晋 且贰于楚也 若亡郑有益于君 ⾔于项⽻⽈ 贪于财货长于⾂ 具以沛公⾔报项王 因击沛公于坐 具告以事 具以沛公⾔报项王 得复见将军于此。

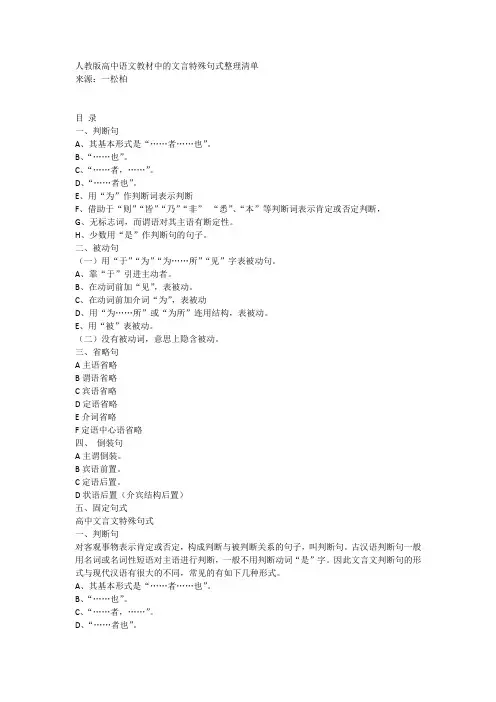

人教版高中语文教材中的文言特殊句式整理清单来源:一松柏目录一、判断句A、其基本形式是“……者……也”。

B、“……也”。

C、“……者,……”。

D、“……者也”。

E、用“为”作判断词表示判断F、借助于“则”“皆”“乃”“非”“悉”、“本”等判断词表示肯定或否定判断,G、无标志词,而谓语对其主语有断定性。

H、少数用“是”作判断句的句子。

二、被动句(一)用“于”“为”“为……所”“见”字表被动句。

A、靠“于”引进主动者。

B、在动词前加“见”,表被动。

C、在动词前加介词“为”,表被动D、用“为……所”或“为所”连用结构,表被动。

E、用“被”表被动。

(二)没有被动词,意思上隐含被动。

三、省略句A主语省略B谓语省略C宾语省略D定语省略E介词省略F定语中心语省略四、倒装句A主谓倒装。

B宾语前置。

C定语后置。

D状语后置(介宾结构后置)五、固定句式高中文言文特殊句式一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

古汉语判断句一般用名词或名词性短语对主语进行判断,一般不用判断动词“是”字。

因此文言文判断句的形式与现代汉语有很大的不同,常见的有如下几种形式。

A、其基本形式是“……者……也”。

B、“……也”。

C、“……者,……”。

D、“……者也”。

E、用“为”作判断词表示判断F、借助于“则”“皆”“乃”“非”“悉”、“本”等判断词表示肯定或否定判断,G、无标志词,而谓语对其主语有断定性。

H、少数用“是”作判断句的句子。

值得注意的是,上述句式在一句之中有时还错杂使用,不过还是判断句。

A、“……者……也”。

1、今日往而不反者,竖子也!(《荆轲刺秦王》)译:今天去了而不回来(好好复命)的是无用的人!2、事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(《荆轲刺秦王》)译:事情不成功的原因,是我想活捉你,强迫你你同我们订下誓约来回报太子。

3、楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)译:楚国的左君项伯这个人,是项羽的叔父。

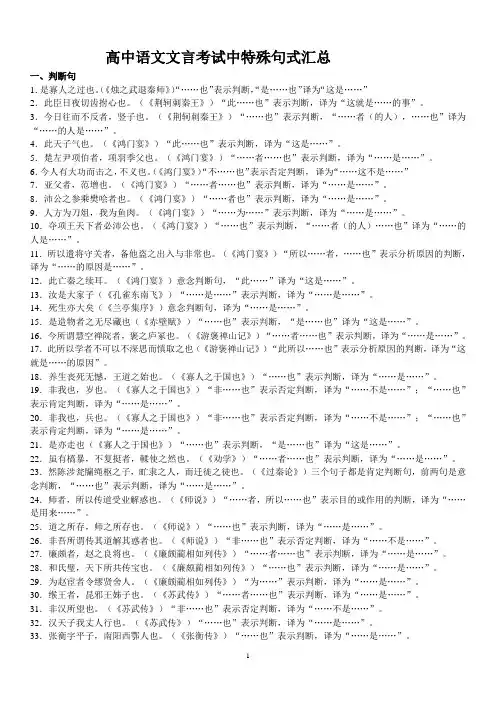

高中语文文言考试中特殊句式汇总一、判断句1.是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”2.此臣日夜切齿拊心也。

(《荆轲刺秦王》)“此……也”表示判断,译为“这就是……的事”。

3.今日往而不反者,竖子也。

(《荆轲刺秦王》)“……也”表示判断,“……者(的人),……也”译为“……的人是……”。

4.此天子气也。

(《鸿门宴》)“此……也”表示判断,译为“这是……”。

5.楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

6.今人有大功而击之,不义也。

(《鸿门宴》)“不……也”表示否定判断,译为“……这不是……”7.亚父者,范增也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

8.沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)“……者也”表示判断,译为“……是……”。

9.人方为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)“……为……”表示判断,译为“……是……”。

10.夺项王天下者必沛公也。

(《鸿门宴》)“……也”表示判断,“……者(的人)……也”译为“……的人是……”。

11.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(《鸿门宴》)“所以……者,……也”表示分析原因的判断,译为“……的原因是……”。

12.此亡秦之续耳。

(《鸿门宴》)意念判断句,“此……”译为“这是……”。

13.汝是大家子(《孔雀东南飞》)“……是……”表示判断,译为“……是……”。

14.死生亦大矣(《兰亭集序》)意念判断句,译为“……是……”。

15.是造物者之无尽藏也(《赤壁赋》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”。

16.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(《游褒禅山记》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

17.此所以学者不可以不深思而慎取之也(《游褒禅山记》)“此所以……也”表示分析原因的判断,译为“这就是……的原因”。

18.养生丧死无憾,王道之始也。

(《寡人之于国也》)“……也”表示判断,译为“……是……”。

高中语文课本文言文常见特殊句式归纳一、判断句通常以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断,其最显著的特点就是基本不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。

可以分为三个系列:“……者……也”系列、“乃、为”系列和无标志系列。

1.“……者……也”系列这是文言文判断句最常见的格式,由此变化,就形成一个系列。

例如:①廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)②城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)③四人者,庐陵萧君圭君玉……(《游褒禅山记》)2.“乃、为”系列文言文判断句为了加强判断的语气,有时在谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等,构成另一个系列。

例如:①当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)②我为赵将,有攻城野战之大功。

(《廉颇蔺相如列传》)③即今之傫然在墓者也。

(《五人墓碑记》)④此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)3.无标志系列文言文中,有些判断句是没有任何标志的。

如:秦,虎狼之国。

(《屈原列传》)二、被动句分为有形式标志的被动句和无形式标志的被动句两大类。

1.有形式标志的被动句常见表被动的词语有“于”“见”“见……于……”“为”“被”“为所”“为……所……”等。

例如:①而君幸于赵王。

(《廉颇蔺相如列传》)②臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)③今不速往,恐为操所先。

(《赤壁之战》)④身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》)⑤信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)⑥不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)2.无形式标志的被动句这类句子没有词语标志,但从上下文文意看,谓语和主语之间是支配和被支配的关系。

例如:①永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

(《张衡传》)②荆州之民附操者,逼兵势耳。

(《赤壁之战》)③王之蔽甚矣。

(《邹忌讽齐王纳谏》)三、倒装句文言文中的倒装句,是相对于现代汉语的语序而言的。

基于此,我们将文言倒装句式分为宾语前置、定语后置、状语后置(又称介词结构后置)、谓语前置等几种。

文言特殊句式文言特殊句式,一般指的是古代汉语中不同于现代汉语表达习惯的某些特殊的句式。

主要有:判断句、被动句、省略句、倒装句(包括主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置)和固定句式。

专题一:判断句1.用判断词表示判断例:乃、则、为、即、皆、耳等(1)此则.寡人之罪也。

《勾践灭吴》(2)此诚.危急存亡之秋也。

《出师表》(3)且相如素.贱人。

《廉颇蔺相如列传》(4)死生亦.大矣。

《兰亭集序》(5)非.我也,兵也。

《寡人之于国也》(6)此.沛公左司马曹无伤言之。

(7)如今人方为.刀俎,我为.鱼肉。

《鸿门宴》固知一死生为.虚诞,齐彭殇为.妄作。

《兰亭集序》2.采用“……者,……也”“……,……者也”“……者,……”“……,……也”的方式表判断(1)师者.,所以传道受业解惑也.。

《师说》(2)吾妻之美我者.,私我也.。

《邹忌讽齐王纳谏》(3)城北徐公,齐国之美丽者也..。

《邹忌讽齐王纳谏》(4)四人者.:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

《游褒禅山记》(5)道之所存,师之所存也.。

《师说》★有时:用“……,……”表判断(即无标志判断句)(1)刘备,天下枭雄。

《赤壁之战》(2)因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

《烛之武》专题二:被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语所表示的动作、行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

这样的句子,称为被动句。

现代汉语常用“被”表示被动关系,古代汉语中也有,但很少。

例如:信而见.疑,忠而被.谤,能无怨乎?《屈原列传》在文言文中,被动句往往用“……为……所……”和“……见……于……”及其相应的变式结构来表示。

1. “……为……所……”、“……为……”、“……为所……”(1)为.仲卿母所.遣。

《孔雀东南飞》(2)皆为.戮没。

《荆轲刺秦王》吾属今为.之虏矣。

《鸿门宴》身死人手,为.天下笑者,何也?《过秦论》(3)若属皆且为所..虏。

高考语文文言文常见特殊句式一、表示疑问(一)奈何(可译为“怎么办、怎么、为什么”等)【例】1.沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”(《鸿门宴》)(刘邦说:“现在虽已出来了,但未向项王辞别,这可怎么办?”)2.奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)(为什么搜刮财物时一分一厘都不放过,挥霍时却像泥沙一样毫不珍惜呢?)(二)何如(可译为“怎么、怎么样、怎么办”等)【例】1.以五十步笑百步,则何如?(《寡人之于国也》)(凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?)2.“求,尔何如?”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(孔子又问:“冉求,你怎么样呢?”)(三)何以……?(可译为“根据什么……?凭什么……?为什么?怎么会?”等)【例】1.一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?(《触龙说赵太后》)(有朝一日太后百年了,长安君凭什么使自己在赵国安身立足呢?)2.何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)(为什么要讨伐它呢?)(四)何所……?(可译为“所……的是什么?”等)【例】1.问女何所思,问女何所忆?(《木兰诗》)(五)奈……何、若……何、如……何(可译为“对……怎么办”“拿……怎么样”等)【例】1.虞兮虞兮奈若何?(《垓下歌》)2.其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)3.以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)(六)孰与……,与……孰(可译为“跟……比较,哪一个更……”)【例】1.我孰与城北徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)(我跟城北徐公比谁漂亮?)(七)何故(可译为“什么原因,为什么,怎么”)【例】1.蒋琬问曰:“今幼常得罪,既正军法,丞相何故哭耶?”(《失街亭》)(蒋琬问道:“现在幼常(马谡)因为有罪而被处死,已经整肃了军纪,丞相为什么反而哭了呢?”)2.何故怀瑾握瑜,而自令见放为?(《屈原列传》)(为什么要保持美玉一样的高洁品德,而使自己被放逐呢?)二、表示反问(一)何……哉(也)?(可译为“怎么能……呢?”)【例】1.若为佣耕,何富贵也?(《陈涉世家》)(你是被雇来种地的,哪里能富贵呢?)2.何可胜道也哉?(《游褒禅山记》)(怎么能说得完呢?)(二)何……为?(可译为“为什么要……呢?“还要……干什么呢?”)【例】1.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)(现在人家正像刀子和砧板,我们就像砧板上待割的鱼和肉,还告辞做什么呢?)(三)何……之有?(兼表宾语前置,可译为“有什么……呢/怎么能……呢?”)【例】1.勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”(《勾践灭吴》)(勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”)(四)如之何……?(可译为“怎么能……呢?”)【例】1.君臣之义,如之何其废之?(《论语·微子》)(五)岂(其)……哉(乎,耶,邪)?(可译为“哪里……呢?/难道……吗?/怎么……呢”)【例】1.呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!(《伶官传序》)(唉!盛衰变化的规律,虽说是由天命决定,难道不也是与人事有关的吗?)2.沛公不先破关中,公岂敢入乎?(《鸿门宴》)(如果不是沛公先攻破关中,您怎么能轻易进关呢!)(六)安……哉(乎)?(可译为“哪里……呢?/怎么……呢?”)【例】1.燕雀安知鸿鹄之志哉?(《陈涉世家》)2.然豫州新败之后,安能抗此难乎?(《赤壁之战》)(可是刘豫州刚刚打了败仗,又怎么能抵挡这个危难呢?)(七)不亦……乎(可译为“不是……吗”)【例】1.人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语》)2.求剑若此,不亦惑乎?(《吕氏春秋·慎大览·察今》)(八)……非……欤?(可译为“……不是……吗?”)【例】1.子非三闾大夫欤?(《屈原列传》)(九)宁……耶?(可译为“哪里……呢?”)【例】1.当时虽觭梦幻想,宁知此为归骨所耶?(《祭妹文》)(当时你即使做梦、幻想,也怎会知道这里竟是你的埋骨所在呢?)(十)顾……哉?(可译为“难道……吗?”)【例】1.顾不如蜀鄙之僧哉?(《为学》)(十一)独……耶(乎、哉)?(可译为“难道……吗?”)【例】1.相如虽驽,独畏廉将军哉?(《廉颇蔺相如列传》)(相如即使才能低下,难道害怕廉将军吗?)2.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?(《伶官传序》)(祸患常常在细微处累积,智慧和勇气多被所沉溺的事物困住,难道仅是听信伶人才会这样吗?)三、表设问(一)何者、何则(可译为“为什么呢”)【例】1.百仞之山,任负车登焉。

高中高考语文文言文特殊句式大全----高考语文文言文特别句式大全一 . 判断句判断句是对人或事物表示判定,判定人或事物是什么、属于什么的句式。

1.师者,所以传道受业解惑也。

( ??者,??也)2.此帝王之资也。

( ??也 )3. 柳敬亭者,扬之泰州人。

( ??者,??)4. 刘备天下枭雄。

( ??,??)( 这四种是由“者、也”表判断的种类)5.沛公之参乘樊哙者也。

( ??者也 )6.当立者乃公子扶苏。

( 乃)7.马超、韩遂尚在关西,为操后患。

( 为 )8.此则岳阳楼之大观也。

( 则 )9.即今之缧然在墓者也。

( 即 )10.巨是凡人。

( 是 )( 是在先秦从前只做代词用,不表判断 )二 .被动句1.而君幸于赵王。

( ??于 ??)1 / 182. 秦城恐不可以得,徒见欺。

( ??见??)3. 臣诚恐见欺于王而负赵。

( ??见??于 ??)4. 受制于人。

( ??受 ??于??)5.为天下笑,何也 ?( 为 )6. 羸兵为人马所蹈藉。

( 为 ??所?? )(典型的被动句)7. 若属皆为所虏。

( ??为所??)------2 / 18----8.信而见疑,忠而被谤。

( 被)9.洎牧以谗诛。

( 无标记。

靠动词自己在乎念上的一种表现。

)三 . 疑问句 ( 非特别句式)借疑问词或否认词而能发出疑问的句子叫疑问句。

疑问词包含疑问代词( 谁、孰、何、曷、胡、安、焉) 和疑问语气词( 乎、诸、、与或欤、邪或耶) 等。

两者有时全用,有时不全用。

1. 秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?( 《廉颇蔺相如传记》)( 借否认词“不”)2.且行千里,其谁不知 ?( 《崤之战》 )( 借疑问词“谁”)四 . 否认句 ( 非特别句式 )文言的否认句,一定用否认词( 不、毋、弗、勿、未、否、非、无、莫等)五 .词序 ( 倒装句 )1.宾语前置 ( 动宾倒装句 )在一般状况下,动词在前,宾语在后,这是汉语的语法例律。