高一文言知识之特殊句式

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:3

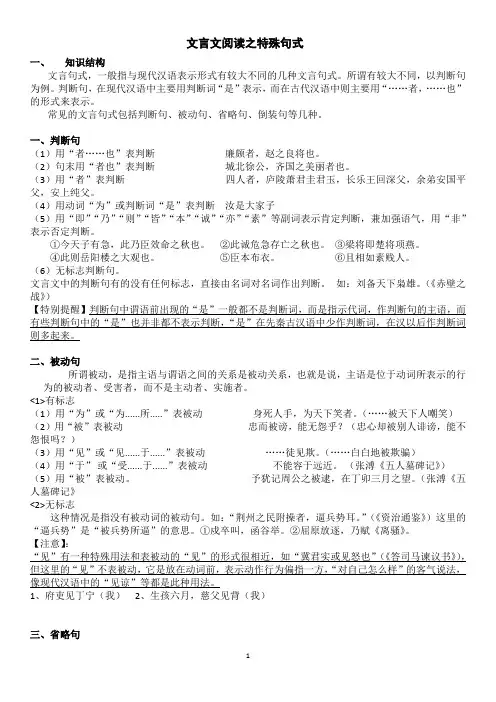

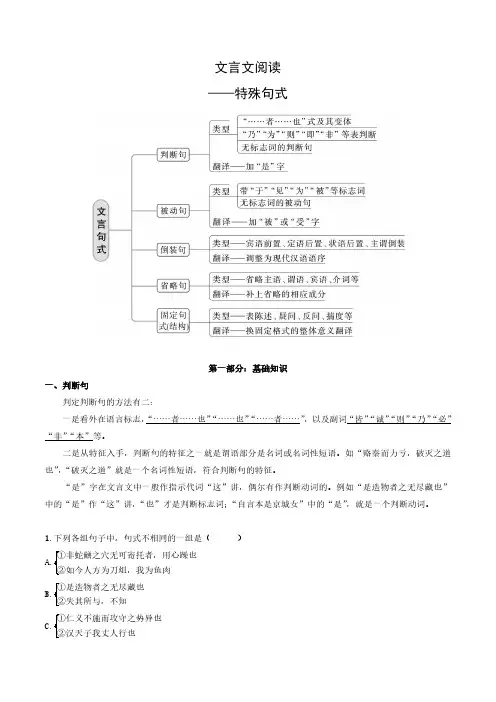

文言文阅读之特殊句式一、知识结构文言句式,一般指与现代汉语表示形式有较大不同的几种文言句式。

所谓有较大不同,以判断句为例。

判断句,在现代汉语中主要用判断词“是”表示,而在古代汉语中则主要用“……者,……也”的形式来表示。

常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。

一、判断句(1)用“者……也”表判断廉颇者,赵之良将也。

(2)句末用“者也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

(3)用“者”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(4)用动词“为”或判断词“是”表判断汝是大家子(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断。

①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。

⑥且相如素贱人。

(6)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

<1>有标志(1)用“为”或“为......所.....”表被动身死人手,为天下笑者。

(……被天下人嘲笑)(2)用“被”表被动忠而被谤,能无怨乎?(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)(3)用“见”或“见......于......”表被动……徒见欺。

(……白白地被欺骗)(4)用“于”或“受......于......”表被动不能容于远近。

(张溥《五人墓碑记》)(5)用“被”表被动。

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

(张溥《五人墓碑记》<2>无标志这种情况是指没有被动词的被动句。

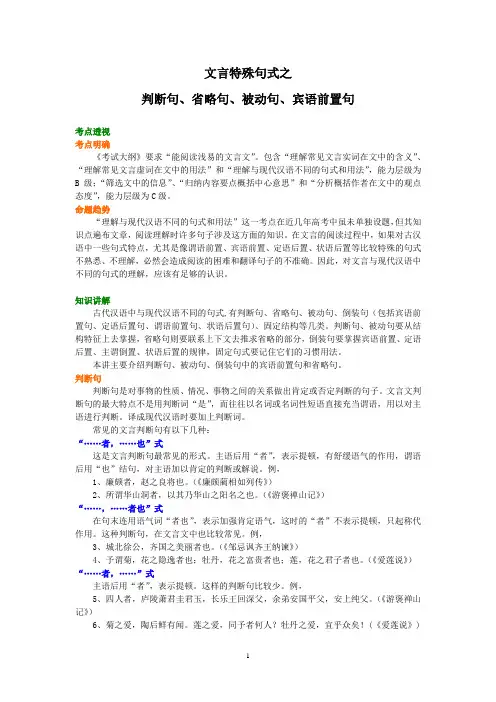

文言特殊句式之判断句、省略句、被动句、宾语前置句考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解古代汉语中与现代汉语不同的句式,有判断句、省略句、被动句、倒装句(包括宾语前置句、定语后置句、谓语前置句、状语后置句)、固定结构等几类。

判断句、被动句要从结构特征上去掌握,省略句则要联系上下文去推求省略的部分,倒装句要掌握宾语前置、定语后置、主谓倒置、状语后置的规律,固定句式要记住它们的习惯用法。

本讲主要介绍判断句、被动句、倒装句中的宾语前置句和省略句。

判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句的最大特点不是用判断词“是”,而往往以名词或名词性短语直接充当谓语,用以对主语进行判断。

译成现代汉语时要加上判断词。

常见的文言判断句有以下几种:“……者,……也”式这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

例,1、廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)2、所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

(《游褒禅山记》)“……,……者也”式在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

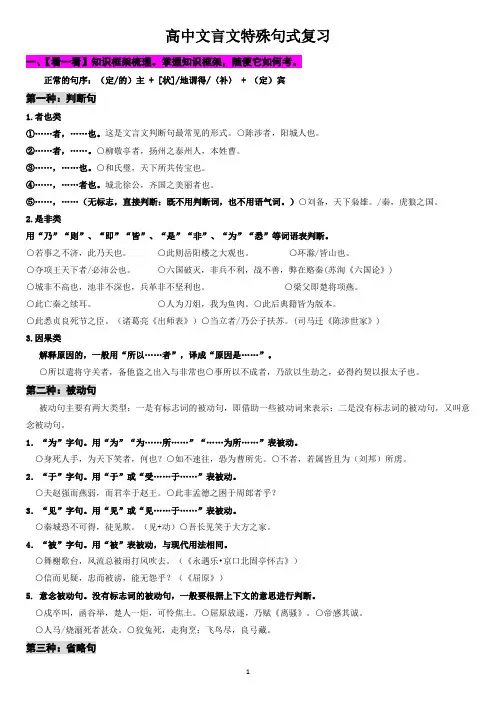

高中文言文特殊句式复习一、【看一看】知识框架梳理。

掌握知识框架,随便它如何考。

正常的句序:(定/的)主 + [状]/地谓得/〈补〉 + (定)宾第一种:判断句1.者也类①……者,……也。

这是文言文判断句最常见的形式。

○陈涉者,阳城人也。

②……者,……。

○柳敬亭者,扬州之泰州人,本姓曹。

③……,……也。

○和氏璧,天下所共传宝也。

④……,……者也。

城北徐公,齐国之美丽者也。

⑤……,……(无标志,直接判断:既不用判断词,也不用语气词。

)○刘备,天下枭雄。

/秦,虎狼之国。

2.是非类用“乃”“则”、“即”“皆”、“是”“非”、“为”“悉”等词语表判断。

○若事之不济,此乃天也。

○此则岳阳楼之大观也。

○环滁/皆山也。

○夺项王天下者/必沛公也。

○六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)○城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

○梁父即楚将项燕。

○此亡秦之续耳。

○人为刀俎,我为鱼肉。

○此后典籍皆为版本。

○此悉贞良死节之臣。

(诸葛亮《出师表》)○当立者/乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)3.因果类解释原因的,一般用“所以……者”,译成“原因是……”。

○所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也○事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

第二种:被动句被动句主要有两大类型:一是有标志词的被动句,即借助一些被动词来表示;二是没有标志词的被动句,又叫意念被动句。

1.“为”字句。

用“为”“为……所……”“……为所……”表被动。

○身死人手,为天下笑者,何也?○如不速往,恐为曹所先。

○不者,若属皆且为(刘邦)所虏。

2.“于”字句。

用“于”或“受……于……”表被动。

○夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

○此非孟德之困于周郎者乎?3.“见”字句。

用“见”或“见……于……”表被动。

○秦城恐不可得,徒见欺。

(见+动)○吾长见笑于大方之家。

4.“被”字句。

用“被”表被动,与现代用法相同。

○舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

(《永遇乐•京口北固亭怀古》)○信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原》)5. 意念被动句。

文言文阅读——特殊句式第一部分:基础知识一、判断句判定判断句的方法有二:一是看外在语言标志,“……者……也”“……也”“……者……”,以及副词“皆”“诚”“则”“乃”“必”“非”“本”等。

二是从特征入手,判断句的特征之一就是谓语部分是名词或名词性短语。

如“赂秦而力亏,破灭之道也”,“破灭之道”就是一个名词性短语,符合判断句的特征。

“是”字在文言文中一般作指示代词“这”讲,偶尔有作判断动词的。

例如“是造物者之无尽藏也”中的“是”作“这”讲,“也”才是判断标志词;“自言本是京城女”中的“是”,就是一个判断动词。

1.下列各组句子中,句式不相同的一组是()答案:D(D项①为被动句,②为判断句。

其他三组均为判断句。

)2.下列各句中,句式不同于其他三项的一项是()A.噌吰者,周景王之无射也B.秦,虎狼之国C.无恻隐之心,非人也D.端章甫,愿为小相焉答案:D(D项为一般陈述句,其他三项均为判断句。

)二、被动句判断被动句的方法,主要有三种:(1)从标志词入手,看是否符合被动句的要求。

被动句的标志词主要有以下几类:①“为”“为……所……”或“……为所……”。

②“于”或“受……于……”。

③“见”或“见……于……”。

④“被”字。

(2)从语法入手,看主语是不是受动者。

因为有些被动句没有标志词,但含有被动意,所以单凭标志词判断是不行的,还需要考虑主语是不是谓语的受动者。

(3)巧借“添”“变”二法。

①在动词前或后加上“被”而未改变句子基本意义的,是被动句。

②主谓结构的句子能够变成动宾主动句的,是被动句。

如“函谷举”,可以将其变为“举函谷”。

1.下列各句中,不属于被动句的一项是()A.不者,若属皆且为所虏B.戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土C.终必不蒙见察D.夫祸患常积于忽微答案:D(D项为状语后置句。

)2.下列各组句子中,不属于被动句的一组是()答案:D(D项①为状语后置句;②中的“见”字不表被动,而是表示“对我怎么样”。

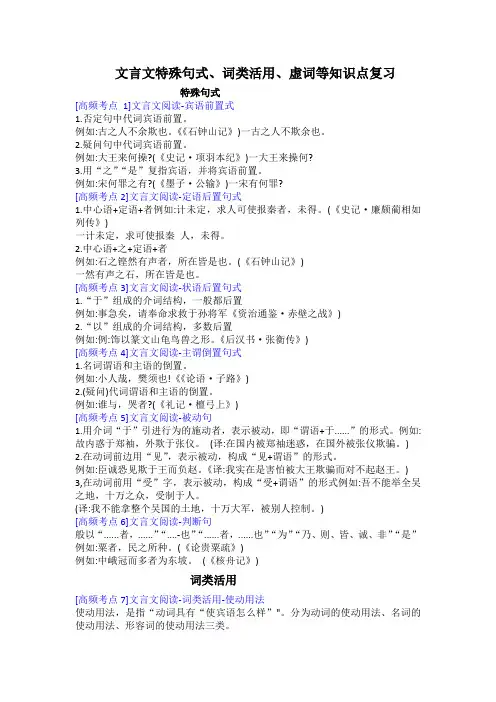

文言文特殊句式、词类活用、虚词等知识点复习特殊句式[高频考点1]文言文阅读-宾语前置式1.否定句中代词宾语前置。

例如:古之人不余欺也。

《《石钟山记》)一古之人不欺余也。

2.疑问句中代词宾语前置。

例如:大王来何操?(《史记·项羽本纪》)一大王来操何?3.用“之”“是”复指宾语,并将宾语前置。

例如:宋何罪之有?(《墨子·公输》)一宋有何罪?[高频考点2]文言文阅读-定语后置句式1.中心语+定语+者例如:计未定,求人可使报秦者,未得。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)一计未定,求可使报秦人,未得。

2.中心语+之+定语+者例如:石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)一然有声之石,所在皆是也。

[高频考点3]文言文阅读-状语后置句式1.“于”组成的介词结构,一般都后置例如:事急矣,请奉命求救于孙将军《资治通鉴·赤壁之战》)2.“以”组成的介词结构,多数后置例如:例:饰以篆文山龟鸟兽之形。

《后汉书·张衡传》)[高频考点4]文言文阅读-主谓倒置句式1.名词谓语和主语的倒置。

例如:小人哉,樊须也!《《论语·子路》)2.(疑问)代词谓语和主语的倒置。

例如:谁与,哭者?(《礼记·檀弓上》)[高频考点5]文言文阅读-被动句1.用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+于......”的形式。

例如:故内惑于郑袖,外欺于张仪。

(译:在国内被郑袖迷惑,在国外被张仪欺骗。

)2.在动词前边用“见”,表示被动,构成“见+谓语”的形式。

例如:臣诚恐见欺于王而负赵。

《译:我实在是害怕被大王欺骗而对不起赵王。

) 3,在动词前用“受”字,表示被动,构成“受+谓语”的形式例如:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(译:我不能拿整个吴国的土地,十万大军,被别人控制。

)[高频考点6]文言文阅读-判断句般以“......者,......”“....-也”“......者,......也”“为”“乃、则、皆、诚、非”“是”例如:粟者,民之所种。

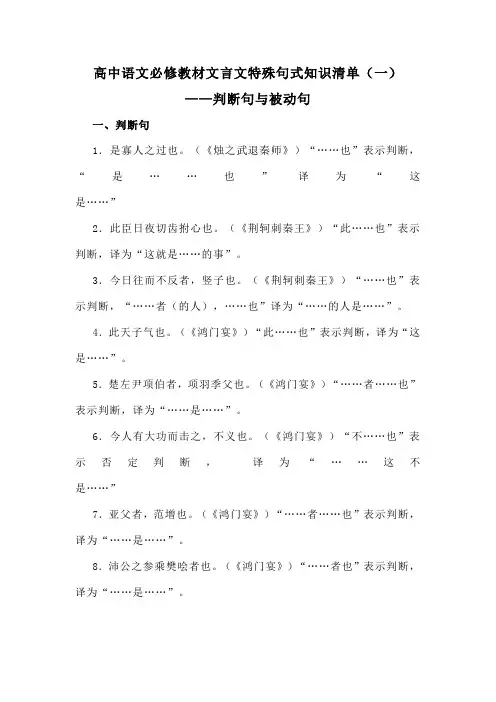

高中语文必修教材文言文特殊句式知识清单(一)——判断句与被动句一、判断句1.是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”2.此臣日夜切齿拊心也。

(《荆轲刺秦王》)“此……也”表示判断,译为“这就是……的事”。

3.今日往而不反者,竖子也。

(《荆轲刺秦王》)“……也”表示判断,“……者(的人),……也”译为“……的人是……”。

4.此天子气也。

(《鸿门宴》)“此……也”表示判断,译为“这是……”。

5.楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

6.今人有大功而击之,不义也。

(《鸿门宴》)“不……也”表示否定判断,译为“……这不是……”7.亚父者,范增也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

8.沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)“……者也”表示判断,译为“……是……”。

9.人方为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)“……为……”表示判断,译为“……是……”。

10.夺项王天下者必沛公也。

(《鸿门宴》)“……也”表示判断,“……者(的人)……也”译为“……的人是……”。

11.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(《鸿门宴》)“所以……者,……也”表示分析原因的判断,译为“……的原因是……”。

12.此亡秦之续耳。

(《鸿门宴》)意念判断句,“此……”译为“这是……”。

13.汝是大家子(《孔雀东南飞》)“……是……”表示判断,译为“……是……”。

14.死生亦大矣(《兰亭集序》)意念判断句,译为“……是……”。

15.是造物者之无尽藏也(《赤壁赋》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”。

16.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(《游褒禅山记》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

17.此所以学者不可以不深思而慎取之也(《游褒禅山记》)“此所以……也”表示分析原因的判断,译为“这就是……的原因”。

18.养生丧死无憾,王道之始也。

【知识点】文言文解答技巧:特殊句式的类型和判断方法文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。

★★技巧点拨★★句式类型及判断方法一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

⑴用"者……也"表判断⑵句末用"者也"表判断⑶用"者"表判断⑷用动词"为"或判断词"是"表判断⑸用"即、乃、则、皆、本、诚、亦、素、必"等副词表示肯定判断⑹用"非"表示否定判断⑺无标志判断句。

二、被动句一古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:⑴用"于"表示被动关系。

用介词"于"引出行为的主动者,"于"放到动词后,它的形式是:"动词+于+主动者"。

例如:王建禽于秦。

(禽,通"擒") 句中的"于"用在动词"禽"的后边,引出动作行为的主动者"秦",表示被动。

"于"可译为"被"。

这种被动句有两个条件:一是主语是被动者,二是句子里有表示被动的词"于"。

⑵用"见"来表示被动关系。

在动词前用"见"或又在动词后加"于"引进主动者。

它的形式是:"见+动词"或者"见+动词+于+主动者"。

例如:①秦城恐不可得,徒见欺。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)②臣恐见欺于王而负赵。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)⑶用"为"表示被动关系。

文言文特殊句式及翻译【知识梳理】(一)文言句式包括:判断句、被动句、疑问句、否定句、倒装句、省略句和固定结构(习惯句式)(二) 1.语言方面:简洁、准确。

2.内容方面:尽量结合语境,整体把握。

3.翻译原则:字字落实;直译为主,意译为辅。

4.古文翻译的原则:信、达、雅信:要求译文准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不随意增减意思达:要求译文明白通顺,符合现代汉语的表达习惯。

雅,即文言语句的翻译要富有文采,要译出原作的意蕴美质。

【教学重难点】1.准确分析课外文言文句子的句式特点2. 准确翻译课外文言文的关键句【特色讲解】一、如何达到'信'的要求:要达到古文翻译'信'的要求,首先要忠实原文,不凭主观好恶随意增减意思,其次还要注意以下几方面的问题:1、注意古今词义、色彩的变化:⑴先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中。

(色彩变化)译:先帝不因为我低贱鄙陋,降低身份,委屈自己,三次到草房中来看望我。

⑵璧有瑕,请指示王(单、双音节词的变化)译:璧上有斑点,请让我指出来给大王看。

2、注意词类活用现象⑴一狼径去,其一犬坐于前。

(名做状)译:一只狼径直地离开了,其中的(另一只)象狗一样坐在屠者的面前。

⑵君子死知已,提剑出燕京(为动)译:君子为知已而死,提着剑离开燕京。

3、注意有修辞的语句的翻译⑴乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(比喻)译:于是派蒙恬在北边修筑长城并守住边防⑵臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(借代)译:我认为老百姓之间的交往,尚且不相互欺骗,更何况大的国家呢?4、注意有委婉说法的语句的翻译⑴若有从君惠而免之,三年将拜君赐如果仰赖贵国国君的恩惠,我们国君赦免了我们,三年后我们将要兴师报仇。

⑵生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志(《陈情表》)。

译:我生下来六个月,慈爱的父亲就离开我去世了;到了四岁,舅父强迫母亲改变守节的志愿,把她嫁给了别人。

5、注意并提句的翻译,要分开表述⑴若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

文言特殊句式知识点总结文言特殊句式知识点总结如下:一、判断句1.用“者……也”表判断。

2.用“者”表判断。

3.用“非”表判断。

4.用动词“为”或判断词“是”表判断。

5.无标志词表判断。

二、被动句1.用“于”或“受……于……”表被动。

2.用“为”或“为……所……”表被动。

3.用“被”表被动。

4.无标志词,意念上的被动。

三、省略句1.省略主语。

2.省略谓语。

3.省略宾语。

4.省略介词或介宾结构。

5.谓语动词的省略。

6.兼语式的省略。

7.承前省和蒙后省。

8.某些固定格式中缺少成分。

四、倒装句1.谓语前置(主谓倒装)。

2.宾语前置(动宾倒装)。

3.定语后置(定后倒装)。

4.介词结构后置(状后倒装)。

5.多置句——前置和后置同时存在。

6.成分省略句——倒装的同时还有省略。

7.特殊倒装句式——“倒装”以避让。

8.“之”“是”的妙用——“倒装”以求活。

9.“倒装”的特殊作用——以求音韵协调。

10.语法结构与实际词序不一致——“倒装”以合逻辑。

11.“倒装”用于长句之中,用于反问句之中。

12.固定结构中的“倒装”。

固定格式倒装,不能随意安排。

13.其他特殊固定结构的倒装。

有的句子已经形成习惯,成为固定格式,必须要这样安排,才能符合语法规则和语言习惯。

如“是以”等。

14.有无“倒装”皆可,以合语感为要。

(正常语序读起来不顺,有滞涩感,就得考虑“倒装”。

)。

文言文之特殊句式专题教案第一章:引言1.1 教学目标让学生了解文言文特殊句式的概念和重要性。

培养学生对文言文特殊句式的兴趣和阅读理解能力。

1.2 教学内容介绍文言文特殊句式的定义和分类。

分析文言文特殊句式的特点和作用。

1.3 教学方法采用讲解、案例分析和互动讨论相结合的方式进行教学。

第二章:判断句2.1 教学目标让学生掌握判断句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用判断句的能力。

2.2 教学内容介绍判断句的定义和构成方式。

分析判断句的特点和用法。

2.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用判断句。

第三章:被动句3.1 教学目标让学生了解被动句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用被动句的能力。

3.2 教学内容介绍被动句的定义和构成方式。

分析被动句的特点和用法。

3.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用被动句。

第四章:倒装句4.1 教学目标让学生掌握倒装句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用倒装句的能力。

4.2 教学内容介绍倒装句的定义和构成方式。

分析倒装句的特点和用法。

4.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用倒装句。

第五章:省略句5.1 教学目标让学生了解省略句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用省略句的能力。

5.2 教学内容介绍省略句的定义和构成方式。

分析省略句的特点和用法。

5.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用省略句。

第六章:疑问句6.1 教学目标让学生掌握疑问句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用疑问句的能力。

6.2 教学内容介绍疑问句的定义和构成方式。

分析疑问句的特点和用法。

6.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用疑问句。

第七章:否定句7.1 教学目标让学生了解否定句的概念和构成方式。

培养学生正确理解和使用否定句的能力。

7.2 教学内容介绍否定句的定义和构成方式。

分析否定句的特点和用法。

7.3 教学方法通过实例分析和练习题,帮助学生理解和运用否定句。

统编版高一语文必修上册文言文知识点总结(通假字、词类活用、特殊句式、一词多义、古今异义)《沁园春长沙》1.粪土当年万户侯粪土:意动用法,视……如粪土,表示鄙视。

《短歌行》1.契阔谈讌“讌”同“宴”。

《梦游天姥吟留别》(一)通假字列缺霹雳:“列”通“裂”。

(二)古今异义1.烟涛微茫信难求信,古义指实在,副词,今义是书信,名词。

2.云霞明灭或可睹灭:暗,今义是熄灭。

3.势拔五岳掩赤城拔,古义超出,今义抽出。

(三)词类活用1.虎鼓瑟兮鸾回车名词“鼓”用作动词,弹奏;2.安能摧眉折腰事权贵名词“事”作动词,侍奉;3.栗深林兮惊层巅栗、惊,均为使动用法,意思是“使……战栗”、“使……惊骇”。

4.云青青兮欲雨雨,名词作动词,下雨。

(四)名词用作状语1.对此欲倒东南倾方位名词“东南”用作“倾”的状语,表示动作的方向,向东南;2.訇然中开“中”用作“开”的状语,在中间;3.古来万事东流水方位名词“东”用作“流”的状语,表示动作的方向,向东。

(五)句式:省略句1.海客谈瀛洲,(大海)烟涛微茫(瀛洲)信难求;2.对此欲倒(于)东南倾;3.一夜飞渡(于)镜湖月;4.(我)脚著谢公屐;5.(我)且放白鹿青崖间。

《琵琶行》(一)句式1.互文主人下马客在船互文(也可以叫“异义对应”)(译:主人和客人一起下了马,来到船上)3.省略(1)初为《霓裳》后《六幺》“平行语省略”(王力《汉语诗律学》提法)省掉“为”与之相同的还有:“今年欢笑复明年(欢笑)”、“春江花朝秋(江)月夜”(2)本长安倡女省略谓语,“本(是)长安倡女”(3)使快弹数曲省略“之”,琵琶女,“使(之)快弹数曲”(4)送客湓浦口省略“于”,在,“送客(于)湓浦口”(5)感斯人言省略“于”,被,“感斯(于)人言”(6)沉吟放拨插弦中省略“于”,在,“沉吟放拨插(于)弦中”4.状语后置今漂沦憔悴,转徙于江湖间。

“转徙于江湖间”为状语后置句,应为“于江湖间转徙”。

5.介宾短语后置(1)尝学琵琶于穆、曹二善才于,向。

文言文知识点之特殊句式一、判断句表示某种事物是什么东西或不是什么东西;某种事物属于某一类或不属于某一类。

1、借用“者、也”标志。

(1)……也张骞,汉中人也。

(2)……者,……也南冥者,天池也。

(3)……者,……粟者,民之所种。

(4)……者也莲,花之君子者也。

2、借用其他标志,如“为、乃、则、是、非、本”等。

(1)人方为刀俎,我为鱼肉。

(2)当立者乃公子扶苏。

(3)此则岳阳楼之大观也。

(4)斯是陋室。

(5)无恻隐之心,非人也。

(6)臣本布衣。

3、无标志。

(1)秦,虎狼之国。

(2)刘备,天下枭雄。

二、被动句主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

如:锲而不舍,金石可镂。

兵挫地削,亡其六郡。

1、有被动标志,如“于、为、见、被”。

于妻与子,皆养于我者也。

先发制人,后发制于人。

通者常制人,穷者常制于人。

物物而不物于物。

为将为三军获。

而身为宋国笑。

身死人手,为天下笑者,何也?父母宗族,皆为戮没。

为曹公所追破。

见才高见屈,遭时而然。

吾长见笑于大方之家。

臣诚恐见欺于王而负赵。

然而公不见信于人,私不见信于友。

被国一日被破,虽欲事秦,不可得也。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?2、被动句式(1)见……于(2)受……于(4)……为所(3)为……所3、无标志兵挫地削,亡其六郡。

三、省略句主语省略永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木,尽死,以啮人,无御之者。

沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。

度我至军中,公乃入。

”曰:“公之视廉将军孰与秦王?”曰:“不若也。

”谓语省略初为《霓裳》后《六幺》。

江山如画,一时多少豪杰。

宾语省略乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

介词省略晋太元中,武陵人捕鱼为业。

海内大乱,将军起兵江东,刘豫州收众汉南,与曹操共争天下。

四、倒装句主谓倒装贤哉回也。

大哉,尧之为君也。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

桃之夭夭,灼灼其华。

宾语前置古之人不余欺也。

沛公安在?大王来何操?句读之不知,惑之不解。

高一文言知识之特殊句式

1.判断句

(1)是寡人之过也(……也)——《烛之武退秦师》

(2)今日往而不反者,竖子也(……者,……也)——《荆轲刺秦王》

(3)此臣日夜切齿拊心也(“也”表判断)——《荆轲刺秦王》

(4)吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也(……也)——《鸿门宴》

(5)夺项王天下者必沛公也(……也)——《鸿门宴》

(6)楚左尹项伯者,项羽季父也(……者,……也)——《鸿门宴》

(7)亚父者,范增也(……者,……也)——《鸿门宴》

(8)此沛公左司马曹无伤言之(……)——《鸿门宴》

(9)此亡秦之续耳(……)——《鸿门宴》

(10)沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)——《鸿门宴》

(11)人方为刀俎,我为鱼肉(“为”表判断)——《鸿门宴》

2.倒装句

(1)介词结构后置

①以其无礼于晋,且贰于楚(应“于晋无礼”;应“于楚贰”)——《烛之武退秦师》

②佚之狐言于郑伯曰(应“于郑伯言”)——《烛之武退秦师》

③若亡郑有益于君(应“于君有益”)——《烛之武退秦师》

④见燕使者(于)咸阳宫(应“(于)咸阳宫”见燕使者)——《荆轲刺秦王》

⑤秦王购之(以)金千斤,邑万家(应“(以)金千斤,邑万家购之”)——《荆轲刺秦王》

⑥给贡职如郡县(即“如郡县给贡职”)——《荆轲刺秦王》

⑦常痛于骨髓(应“于骨髓常痛”)——《荆轲刺秦王》

⑧嘉为(之)先言于秦王(应“于秦王先言”)——《荆轲刺秦王》

⑨燕王拜送于庭(应“于庭拜送”)——《荆轲刺秦王》

⑩贪于财货(应“于财货贪”)——《鸿门宴》

⑾具告以事(应“以事具告”) ——《鸿门宴》

⑿具以沛公言报项王(应“以沛公言具”) ——《鸿门宴》

⒀长于臣(应“于臣长”)——《鸿门宴》

⒁得复见将军于此(应“于此得复见将军”) ——《鸿门宴》

(2)宾语前置

①夫晋,何厌之有(应“有何厌”。

之,宾语前置的标志)——《烛之武退秦师》

②而报将军之仇者,何如(应“如何”)——《荆轲刺秦王》

③籍何以至此(应“以何”) ——《鸿门宴》

④大王来何操(应“操何”) ——《鸿门宴》

⑤沛公安在(应“在安”) ——《鸿门宴》

⑥客何为者(应“为何”)——《鸿门宴》

(3)定语后置

①秦王购之金千斤,邑万家(应“千斤金”和“万家邑”)——《荆轲刺秦王》

②太子及宾客知其事者(应“知其事”宾客)——《荆轲刺秦王》

③群臣侍殿上者,不得持尺兵(应“侍(于)殿上群臣”)——《荆轲刺秦王》

3、被动句

①而燕国见陵之耻除矣(“见”表被动)——《荆轲刺秦王》

②父母宗族,皆为戮没(“为”表被动)——《荆轲刺秦王》

③若属皆且为所虏(“为所”表示) ——《鸿门宴》

④吾属今为之虏矣(“为”表示)——《鸿门宴》

4.省略句

①晋军(于)函陵,秦军(于)氾南——《烛之武退秦师》

②(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人……——《烛之武退秦师》

③(烛之武)许之——《烛之武退秦师》

④夜缒而出,见秦伯,(烛之武)曰:……——《烛之武退秦师》

⑤敢以(之)烦执事——《烛之武退秦师》

⑥若舍郑以(之)为东道主——《烛之武退秦师》

⑦(秦伯)与郑人盟——《烛之武退秦师》

⑧方急时,(秦王)不及召下兵,以故荆轲逐秦王——《荆轲刺秦王》

⑨皆(穿)白衣冠以送之(省略谓语)——《荆轲刺秦王》

⑩秦王购之(以)金千斤(省略介词)——《荆轲刺秦王》

⑾人不敢与(之)忤视(省略宾语)——《荆轲刺秦王》

⑿今闻(秦)购将军之首(省略宾语)——《荆轲刺秦王》

⒀每念(之)常痛于骨髓(省略宾语“父母宗族,皆为戮没”一事)——《荆轲刺秦王》⒁取之(以)百金(省略介词)——《荆轲刺秦王》

⒂荆轲有所待,欲与(之)俱(往)(介词宾语和谓语)——《荆轲刺秦王》

⒃待吾客与(之)俱(往)(省略介词宾语和谓语)——《荆轲刺秦王》

⒄皆陈(于)殿下——《荆轲刺秦王》

⒅嘉为(之)先言于秦王曰(省略宾语)——《荆轲刺秦王》

⒆其人居远未来,而为(之)留待——《荆轲刺秦王》

⒇群臣侍(于)殿上者,不得持尺兵——《荆轲刺秦王》

21比(于)诸侯之列——《荆轲刺秦王》

22为(吾)击破沛公军——《鸿门宴》

23欲呼张良与(之)俱去。

——《鸿门宴》

24毋从(之)俱死也——《鸿门宴》

25项王即日因留沛公与(之)饮——《鸿门宴》

26则与(之)一生彘肩——《鸿门宴》

27竖子不足与(之)谋!——《鸿门宴》

28交戟之卫士欲止(之)不内——《鸿门宴》

29加彘肩(于盾)上——《鸿门宴》

30沛公军(于)霸上——《鸿门宴》

31将军战(于)河北,臣战(于)河南——《鸿门宴》

32卫士仆(于)地——《鸿门宴》

33项王则受璧,置之(于)坐上——《鸿门宴》

34毋从(其)俱死也——《鸿门宴》

35项王即日因留沛公与(其)饮——《鸿门宴》

36杀人如(恐)不能举,刑人如恐不胜——《鸿门宴》

5.固定结构

(1)失其所与(结交的同盟者)“所“字结构形式:所+动词——《烛之武退秦师》(2)将奈何(“奈何”,可译为“怎么办”)——《荆轲刺秦王》

(3)岂可得哉(“岂……哉”,表反问,“怎么……呢”)——《荆轲刺秦王》

(4)臣乃得有以报太子(有以:有……用来)——《荆轲刺秦王》

(5)而卒惶急无以击轲(无以:没有……用来)——《荆轲刺秦王》

(6)孰与君少长(“……孰与……”,“……比较……哪一个……”) ——《鸿门宴》(7)何辞为(“何……为”,反问句,可译作“为什么……呢”,“为”是语气词。

) ——《鸿门宴》

(8)军中无以为乐(无以:没有用来……的)——《鸿门宴》。