洋务运动

- 格式:doc

- 大小:40.06 KB

- 文档页数:6

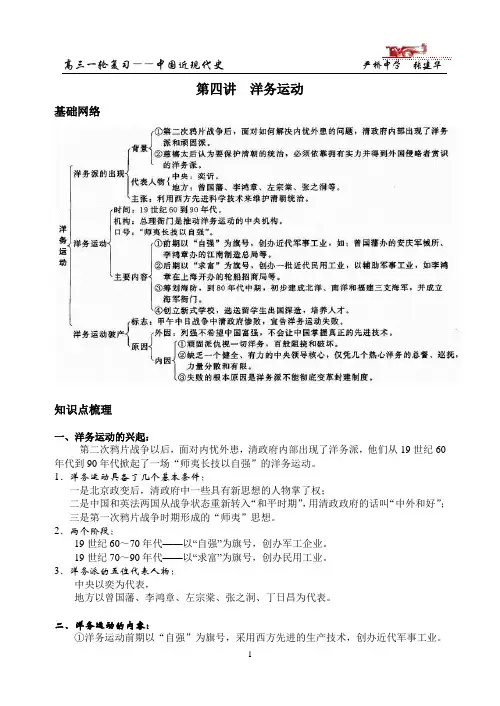

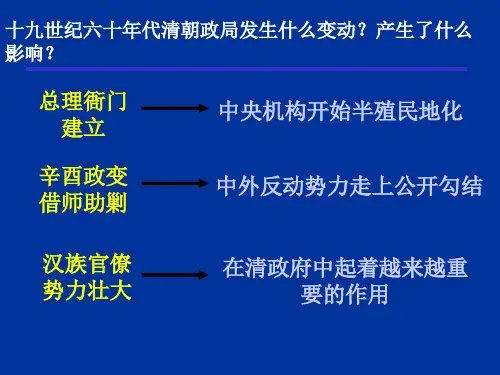

第四讲洋务运动基础网络知识点梳理一、洋务运动的兴起:第二次鸦片战争以后,面对内忧外患,清政府内部出现了洋务派,他们从19世纪60年代到90年代掀起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动。

1、洋务运动具备了几个基本条件:一是北京政变后,清政府中一些具有新思想的人物掌了权;二是中国和英法两国从战争状态重新转入“和平时期”,用清政政府的话叫“中外和好”;三是第一次鸦片战争时期形成的“师夷”思想。

2、两个阶段:19世纪60~70年代——以“自强”为旗号,创办军工企业。

19世纪70~90年代——以“求富”为旗号,创办民用工业。

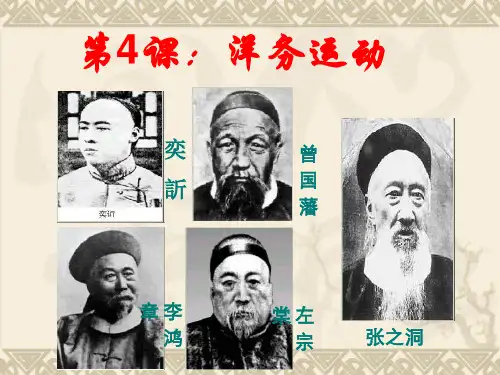

3、洋务派的五位代表人物:中央以奕为代表,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞、丁日昌为代表。

二、洋务运动的内容:①洋务运动前期以“自强”为旗号,采用西方先进的生产技术,创办近代军事工业。

②洋务运动后期打出“求富”旗号,兴办民用工业。

③洋务派策划海防,到80年代中期,洋务派初步建成北洋、南洋和福建三支海军。

④为适应洋务运动需要。

洋务派创办新式学校,培养翻译、军事和科技人才,选送留沉重出国深造。

5、洋务运动的性质:是一场封建地主阶级旨在维护封建统治的自救运动。

评价:①甲午中日战争证明,洋务运动没能使中国走上富强的道路。

②洋务运动期间,引进了西方资本主义国家的一些先进科学技术,培养了一批科技人员和技术工人。

③客观上刺激了中国资本主义的发展。

④对外国经济势力扩张,也起到了一定的抵制作用。

⑤创建了三支海军,在一定程度上增强了海防能力。

⑥创办新式学校,派遣留学生,在一定程度上形成了对封建教育的冲击。

⑦从洋务派中分化出了早期维新派。

洋务运动破产的标志:是甲午战争中清政府的惨败。

三、洋务运动失败的历史必然性洋务运动在当时的中国,其失败命运是不可避免的。

第一,在不触动腐朽的封建制度的前提下,洋务派试图利用西方资本主义的某些长处来维护封建专制统治,这种手段和基础的矛盾,使洋务运动注定是不可能成功的。

同时,洋务运动处处受到顽固派的阻挠和破坏,从而加大了洋务运动开展的阻力。

洋务运动的理解洋务运动是指中国晚清时期(19世纪末至20世纪初)尝试引进西方科技和管理制度的一系列改革措施。

该运动起源于清朝对西方列强的侵略和科技实力的相对滞后,希望通过学习西方的科学、技术和军事知识,提高国家的综合实力,以应对外敌侵略。

以下是对洋务运动的主要理解:1. 起源背景:洋务运动起源于19世纪中叶,当时中国面临着来自西方列强的侵略和侵略者所带来的先进科技的压力。

清朝政府意识到自身的传统体制和技术水平已无法满足时局需求,因此寻求学习西方的先进知识。

2. 学习西方技术:洋务运动包括引进西方的军事、工业、航海、通信等各个领域的技术。

为此,清政府设立了许多洋务机构和学堂,聘请外国专家来传授知识。

3. 洋务派和自强派:在洋务运动中,存在两个主要派别,即洋务派和自强派。

洋务派更倾向于简单引进西方技术,而自强派则更强调学以致用,发扬中国传统文化。

4. 成果与问题:洋务运动取得了一些成果,如建造了一些新式军舰、修建了铁路、设立了一些现代化的军械工厂等。

然而,由于缺乏系统的科学理论指导、官僚腐败和对于西方技术的盲目模仿,导致许多项目成果并不显著,甚至有些是失败的。

5. 失败原因:洋务运动虽有一定的技术引进,但由于存在内外部种种问题,如官僚体制的腐败、科技水平的不足、社会制度的问题等,使得整体推进不如预期。

此外,西方列强对中国的侵略和割地赔款等事实也削弱了这一运动的动力。

6. 对中国现代化的影响:洋务运动虽然在当时并没有达到预期的效果,但其尝试引进西方的经验和知识,为中国现代化的探索开创了先河。

后来的变革运动,如戊戌变法、辛亥革命等,都在一定程度上继承了洋务运动的经验教训,为中国的现代化奠定了基础。

一,他们都没有从中国的国情出发。

中国是一个半殖民地半封建社会的国家,革命的性质是资产阶级民主革命,革命的动力是工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级,革命的敌人是帝国主义和封建势力。

没有搞清楚“革命的朋友和革命的敌人”,当然会失败。

第二,他们都不是最广大人民的利益代表。

农民阶级、地主阶级、资产阶级与无产阶级相比,都有落后性,阶级局限性。

这是他们失败的共同的致命原因。

第三,他们都没有科学的理论作指导。

地主阶级和农民阶级对近代的革命理论不能接受。

资产阶级虽然接受了西方的启蒙思想,但他们并没有把西方的先进思想与中国的实际情况结合起来,归于失败首先,近代文明是工业发展而引起的社会变革,工业是整个社会里主导地位也是最先进的行业,随之工人阶级也将是引导社会发展的最先进也是最主要的引导者,这是历史发展的必然产物。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队。

它之所以在中国成功是因为跟进了时代的步伐,符合了历史的发展规律。

中国走上社会主义道路也符合了一个客观规律。

农民阶级的局限性(1)农民阶级受阶级的局限主要表现在:①从经济上看,农民是分散的个体的小生产者,目光短浅。

②从政治上看,农民阶级不可能提出切实可行的革命纲领,太平天国的《天朝田亩制度》和义和团的“扶清灭洋”口号都有致命的缺陷。

③从思想上看,农民阶级不能用科学的理论作指导,多是用迷信思想宣传和组织群众。

④从组织上看,农民阶级很难形成统一的坚强的革命领导核心,太平天国领导集团的内讧、义和团的分散斗争都说明了这一点。

(2)农民阶级受时代的局限主要表现在:①在半殖民地半封建的中国,中外反动势力联合的力量过于强大,是以往农民战争未曾遇到的新情况。

②由于民族资本主义产生的较晚和发展不充分,当时的资产阶级和无产阶级都未成熟到领导农民革命的程度,没有先进阶级领导的农民战争必然要失败。

地主阶级鸦片战争后,外国资本主义列强逐渐打开了中国大门,民族危机日益加深。

洋务运动,又称自强运动,是指1861年(咸丰十年底开始)至1894年,清朝政府内的洋务派在全国各地掀起的“师夷之长技以制夷”的改良运动。

经过两次鸦片战争后,清政府的统治阶级对如何解决一系列的内忧外患分裂称为“洋务派”与“守旧派”,洋务派主张利用取官办、官督商办、官商合办等方式发展新型工业,增强国力,以维护清政府的封建统治。

对中国迈入现代化也奠定了一定基础。

简介历史背景1860年12月曾国藩上奏折说,目前借外国力量助剿、运粮,可减少暂时的忧虑;将来学习外国技艺,造炮制船,还可收到永久的利益。

第二年他对上述看法加以发挥,主张购外国船炮,访求能人巧匠,先演习,后试造,不过一、二年,火轮船必成为官民通行之物,那时可以剿发(指太平军)、捻(捻军),勤远略,这是救时第一要务。

1862年李鸿章到上海后,得到外国侵略者帮助训练洋炮队、设洋炮局。

他认为,清军作战往往数倍于外敌,仍不能胜,原因在武器不行,枪炮寙(yǔ)滥,如能使火器与西洋相埒,则“平中国有余,敌外国亦无不足”,今起重视,最后可达自主(《李文忠公全书》朋僚函稿,第3卷)。

奕欣看到曾李两人学造外国船炮,决定派员前往学习,在奏折中说,治国要做到自强,自强以练兵为要,练兵又以制器为先,“我能自强,可以彼此相安”《筹办夷务始末》咸丰朝)。

代表人物奕欣(1833-1898年),爱新觉罗氏。

道光帝第六子,咸丰帝异母弟,1851年(咸丰元年)封为恭亲王。

1860年9月,咸丰帝于英法联军攻陷通州八里桥后逃往热河,令奕欣留守北京,“督办和局”。

10月24日、25日,奕欣先后与英、法代表交换《天津条约》批准书,并订立《北京条约》。

1861年1月,总理各国事务衙门成立,奕欣、桂良、文祥受命为总署大臣。

8月,咸丰帝在热河病死。

11月,奕欣与慈禧勾结,利用领有重兵驻扎北京一带的胜保,发动政变,摘掉了当权的以肃顺为核心的赞襄政务八大臣。

从此,慈禧垂帘听政,奕欣为议政王,掌管军机处及总理衙门。

中国近代史上的洋务运动近代中国的洋务运动是中国近代化史上的重要事件之一,它既是中国自强运动中的一部分,也是中国国家现代化路程的探索和尝试。

洋务运动的兴起源于1840年鸦片战争后,中国失去立足之地和尊严,被外国列强侵占和割地分赔,这引起了中国的危机和反思,因此开始了洋务运动。

洋务运动分为两个阶段,第一阶段是1861年至1872年,即同治十年至隆庆二年。

第二阶段是1873年至1895年,即光绪至甲午战争前夕,涉及经济,政治,文化,科技等多个领域。

一、经济层面洋务运动的经济层面是尽力跟上西方先进的生产力水平和经济系统,通过引进西方技术、管理制度和机器设备,提高中国本身的经济、军事和工业实力。

这涉及到多个领域和方面。

洋务运动中最引人注目的工业项目是造船业。

中国人从来没有像西方那样大规模的造船。

1861年,太平天国军攻打上海城时,发现没有船只,只好用木板拼凑,结果惨败。

从此,许多有识之士提出提高造船技术的建议,于是中国开始着手发展船舶工业。

著名的造船厂有江南造船厂和天津水师提督署。

除了造军舰之外,江南造船厂还开始造商业船只,统治了近代大洋贸易之中的大部分利润。

此外,铁路、电报和矿业也是洋务运动的重要领域。

同治年间,在东方剪票大亨张之洞、同人林则徐的努力下,筹建了沪杭铁路和京张铁路,并修通了津浦铁路;在电报方面,同治年间,华商何叔衡在上海创办了电报公司,开辟了上海到南京的电线;在矿业方面,天津的张謇侯瑛等人,在太行山地区发现大量的铁矿和浅层的煤矿,开始大规模的开采和运用。

二、政治层面在1861年之后,尤其是隆庆年间,清廷逐渐看到了外国列强对中国的侵略,国家沦为半殖民地状态,丧失了主权和独立。

因此,清廷希望通过洋务运动提高国内的工业和经济实力,以增强国家的独立性和民族自豪感。

洋务运动中,政治上的变化表现在清廷为了发展经济和军事,制定了许多新政策和制度。

其中,最重要的是隆庆新政。

这项新政是由同意大利传教士杜威的《平定洋务和尚方草案》所启迪的。

编辑[yáng wùyùn dòng]洋务运动,又称自救运动,自强运动。

该运动从1861年(咸丰十年底开始)至1894年(19世纪60年代到90年代),是第二次鸦片战争签订《北京条约》后发起的救亡图存的运动。

该运动按目标的不同,洋务运动可分为前期、后期两个阶段。

在洋务运动前期,清廷洋务派官员魏源抱着“师夷长技以自强”[1]的口号和目的,在全国展开工业运动。

后期又以“求富”为口号增加民用工业部门。

在两次鸦片战争失利、太平天国起义后,清廷上层为应对内忧外患形成了“洋务派”与“顽固派”两大阵营,以奕䜣、李鸿章、曾国藩、左宗棠、张之洞为代表的洋务派官员主张学习西方的工业技术和商业模式,利用官办、官督商办、官商合办等模式发展近代工业,以获得强大的军事装备、增加国库收入、增强国力,维护清廷统治。

洋务运动是近代中国第一次大规模的模仿、学习西方工业化的运动,是一场维护封建皇权前提下由上到下的改良运动。

洋务运动引进了大量西方18世纪以后的科学技术成果,引入译入了大量各类西方著作文献,培养了第一批留学童生,打开了西学之门;学习近现代公司体制兴建了一大批工业及化学企业,开启了日后中国的工业发展和现代化之路。

在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没,洋务运动也随之破产。

洋务运动为中国的近代化开辟了道路。

[2] 中文名洋务运动外文名Self-Strengthening Movement中央代表恭亲王奕忻地方代表曾国藩,李鸿章,张之洞等代表企业安庆内军械所,江南制造总局等性质封建统治者的自救运动别名中国清朝末期自救运动指导思想中学为体,西学为用目录1历史背景▪国内背景▪国际背景2主要项目▪开平矿务局▪轮船招商局▪兰州织呢局▪开办新式学堂▪江南机器制造总局3运动派别▪洋务派▪顽固派5历史评价1历史背景编辑国内背景经过两次鸦片战争的失败,恭亲王爱新觉罗·奕䜣痛定思痛,意欲图强。

在此之前一些学者就提出了学习西方国家的优点以增强国力,例如魏源在《海国图志》中主张“师夷长技以制夷”,冯桂芬在《校邠庐抗议》中主张“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。

洋务运动,又称自强运动,是指1861年(咸丰十年底开始)至1894年,清朝政府内的洋务派在全国各地掀起的“师夷之长技以自强”的改良运动。

经过两次鸦片战争后,清政府的统治阶级对如何解决一系列的内忧外患分裂称为“洋务派”与“守旧派”,洋务派主张利用取官办、官督商办、官商合办等方式发展新型工业,增强国力,以维护清政府的封建统治。

对中国迈入现代化也奠定了一定基础。

洋务运动时期的留美幼童洋务运动旧称“同光新政”。

1860年后,在中外反动派联合镇压太平天国革命的过程中,清朝封建集团中逐渐形成了一批具有买办性的官僚军阀。

他们在与外国资本主义打交道的过程中,不但认为清政府与外国侵略者的矛盾可以调解和妥协,“借洋助剿”,镇压国内人民的反抗,而且还可以采用一些资本主义生产技术,以达到维护摇摇欲坠的封建统治的目的。

这部分人就是当时清政府内当权的洋务派,他们从19世纪60年代至90年代所从事的洋务,史称洋务运动。

所谓“洋务”,是指诸如外事交涉、订条约、派遣留学生、购买洋枪洋炮以及有按照“洋法”操练军队(北洋,福建,南洋舰队)、学习外洋科学、使用机器、开矿办厂等对外关系与外洋往来的事物有关的一切事情。

第二次鸦片战争后,清朝内外交困。

统治集团内部一些较为开明的官员主张利用西方先进生产技术,强兵富国,摆脱困境,维护清朝统治。

1860年12月曾国藩上奏折说,目前借外国力量助剿、运粮,可减少暂时的忧虑;将来学习外国技艺,造炮制船,还可收到永久的利益。

第二年他对上述看法加以发挥,主张购外国船炮,访求能人巧匠,先演习,后试造,不过一、二年,火轮船必成为官民通行之物,那时可以剿发(指太平军)、捻(捻军),勤远略,这是救时第一要务。

1862年李鸿章到上海后,得到外国侵略者帮助训练洋炮队、设洋炮局。

他认为,清军作战往往数倍于外敌,仍不能胜,原因在武器不行,枪炮寙(yǔ)滥,如能使火器与西洋相埒,则“平中国有余,敌外国亦无不足”,今起重视,最后可达自主(《李文忠公全书》朋僚函稿,第3卷)。

论述洋务运动

洋务运动,又称自强运动,是19 世纪60 年代到90 年代晚清洋务派以“自强”、“求富”为口号利用西方军事装备、机器生产和科学技术以挽救清朝统治的自救运动。

洋务运动的主要指导思想是“中学为体,西学为用” ,即以中国封建伦理纲常所维护的统治秩序为主体,用西方的近代工业和技术为辅助,并以前者来支配后者。

洋务运动的目的是维护清王朝的封建统治。

洋务运动的内容主要有四个方面:

1. 创办军事工业:洋务运动前期,洋务派以“自强”为旗号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业。

2. 创办民用工业:洋务运动后期,为了解决军事工业资金、燃料、运输等方面的困难,洋务派打出“求富”的旗号,兴办了一批民用工业。

3. 筹划海防:从19 世纪70 年代中期起,洋务派开始筹划海防,到80 年代中期,初步建成北洋、南洋、福建三支海军。

4. 培养人才:洋务派创办了京师同文馆等一批新式学堂,培养翻译、军事和科技人才,又选派留学生出国深造,开近代教育的先河。

洋务运动是中国历史上第一次大规模的近代化运动。

经过30 多年的建设,中国近代化的军事工业、民用工业、交通运输业等逐渐发展起来,在客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

但由于洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,再加上其内部的腐败和外国势力的挤压,它没有使中国走上富强的道路。