陈志勇 研究百年研究史

- 格式:pdf

- 大小:516.06 KB

- 文档页数:6

《端到端流程:为客户创造真正的价值》阅读札记目录一、内容简述 (3)1.1 背景介绍 (4)1.2 研究意义 (5)1.3 研究方法和数据来源 (6)二、端到端流程概述 (7)2.1 端到端流程的定义 (9)2.2 端到端流程的特点 (9)2.3 端到端流程的优势与挑战 (11)三、端到端流程的构建与优化 (12)3.1 构建端到端流程的关键步骤 (14)3.1.1 定义客户需求 (15)3.1.2 设计流程 (16)3.1.3 实施与监控 (17)3.1.4 持续改进 (19)3.2 流程优化的方法和工具 (20)3.2.1 识别瓶颈和浪费 (21)3.2.2 采用精益管理和六西格玛方法 (23)3.2.3 利用信息技术实现流程自动化 (24)四、客户体验与端到端流程 (26)4.1 客户体验的重要性 (27)4.2 端到端流程对客户体验的影响 (29)4.3 提升客户体验的策略和方法 (30)五、案例分析 (31)5.1 成功案例介绍 (32)5.2 案例分析 (33)5.3 案例启示 (34)六、端到端流程的组织和文化保障 (35)6.1 组织结构与端到端流程的匹配 (36)6.2 文化因素对端到端流程的影响 (37)6.3 建立支持端到端流程的企业文化 (39)七、未来趋势与展望 (40)7.1 技术发展对端到端流程的影响 (41)7.2 全球化背景下的端到端流程 (43)7.3 未来发展趋势和挑战 (44)八、结论 (45)8.1 主要研究发现 (47)8.2 对实践的启示 (48)8.3 研究局限与未来研究方向 (50)一、内容简述端到端流程的概念及重要性:作者首先介绍了端到端流程的基本概念,即连接企业与客户之间的全流程,包括需求收集、产品设计、生产制造、销售推广、客户服务等环节。

随后阐述了优化端到端流程的重要性,对于提升企业的竞争力、提高客户满意度和忠诚度具有关键作用。

客户需求分析与洞察:书中强调了了解客户需求的重要性,以及如何通过市场调研、数据分析等手段深入挖掘客户的真实需求。

《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》读书笔记目录一、内容综述 (2)二、书籍概述 (3)三、章节内容分析 (4)3.1 第一章 (5)3.2 第二章 (7)3.3 第三章 (9)3.4 第四章 (10)3.5 第五章 (11)四、主题思想阐述 (12)4.1 关于灰色地带的理解 (14)4.2 传播研究史的重要性 (15)4.3 书写与记忆的交互作用 (16)五、个人心得体会 (17)5.1 对灰色地带的新认识 (19)5.2 对传播研究史的重新思考 (19)5.3 对书写与记忆关系的感悟 (20)六、本书的价值与影响 (22)6.1 学术价值 (23)6.2 对实际研究的指导意义 (25)七、结论与展望 (26)7.1 总结概括 (27)7.2 对未来研究的展望与建议 (28)一、内容综述《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》对传播研究史进行了深入而独特的探讨。

本书以传播研究的起源为起点,详细回顾了从20世纪初至今,传播学领域的发展历程。

作者通过对大量历史文献的梳理和分析,揭示了传播学研究范式的演变过程,以及不同学者和流派在传播研究中的贡献和影响。

书中特别关注了传播学研究史中的灰色地带,即那些被忽视、被遗忘或被误解的研究成果。

这些灰色地带往往承载着重要的学术价值和实践意义,但由于种种原因,它们并未得到应有的关注和重视。

作者通过重访这些灰色地带,挖掘出许多被埋没的宝藏,为读者呈现了一个更加真实、全面的传播研究史画卷。

本书还从文化、社会、政治等多个角度分析了传播学研究史的发展背景,揭示了传播学与人类社会之间的紧密联系。

传播学不仅仅是一门学科,更是一种思想方式和社会实践。

在探讨传播学研究史的过程中,我们也应该关注其背后的文化、社会和政治因素,理解传播学如何塑造我们的思维方式和行为习惯。

《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》是一本极具启发性的著作。

它不仅为我们提供了丰富的学术资料,还引导我们反思传播学研究的历史和现状,激发我们对未来传播学发展的思考和期待。

百年来自我研究的历史回顾及未来发展趋势詹启生 乐国安(南开大学心理学研究中心,天津300071) 摘要:自我是社会心理学中的社会认知部分的最重要概念。

对自我的研究由来已久,但直到1890年才由詹姆士对自我开始进行了真正较为科学而系统的研究。

在随后的近百年时间内,相继有弗洛伊德、库利、米德、沙沃森、马科斯、伯恩斯、格根、包梅思德等心理学家对自我开展了广泛的研究,并取得了大量成果。

从这些研究成果可以看到,自我研究具有从静态到动态、从一元到多元、从重人文到重实证以及从理论到应用的发展趋势。

关键词:心理学;社会心理学;自我研究中图分类号:B 84209 文献标识码:A 文章编号:100124667(2002)0520027207个体的成长是一个社会化的过程,而这个社会化的过程首先是从自我认知开始的,在此基础上逐步形成人际关系,最后形成群体的思想与行为。

因此,自我逐步构成了社会心理学的中心概念。

格根(K .J .Gergen )认为,“自我在社会心理学乃至在整个心理学中都是十分重要的概念”[1](p .8)。

早在两千多年前,苏格拉底(Socrates )就提出了“认识你自己”[2](p .40),人们就开始了对自我的探索。

但真正较为科学而且系统地对自我的研究还只有近百年的历史。

到目前为止,关于自我问题的研究,已经取得很多成果,而且研究的视角很广,涉及的领域也很宽泛,如哲学、伦理学、宗教、语言学、社会学等等。

本文主要从心理学的角度,特别是从社会心理学的角度,对自我的已有研究作一初步的归纳、梳理,揭示其发展趋势,希望能为21世纪进一步深入开展自我研究提供一点参考。

一、心理学史上对自我研究的历史回顾自从心理学正式成为一门科学以来,自我问题的研究就倍加得到重视,回顾过去的自我研究史,我们可以看到很多重大事件,它们或者是从正面、或者是从负面对自我的研究产生了巨大影响,由此而成为自我研究中的里程碑。

1890年:威廉・詹姆士——科学自我研究之父心理学创立于1879年,距今已有123年了。

!-./0123$%!20世纪七八十年代国史研究学术建制的发展历程储著武(中国社会科学院 当代中国研究所,北京 100009)摘 要:“文革”结束后至当代中国研究所成立前,是国史研究学术建制的探索完成时期。

这个时期,国史研究学术建制的发展历程大致分三个阶段:第一阶段,自“文革”结束至中共十一届三中全会开始前,胡乔木提出“赶快着手研究”中华人民共和国史,中国社科院成立现代史研究室;第二阶段,中共十一届三中全会结束后至1982年底,编写《当代中国》丛书启动,中国社科院拟成立现代史研究所的建议未被采纳;第三阶段,自1983年至1990年底,以当代中国研究所成立为标志,国史研究学术建制取得实质性进展。

学界在探索完成国史研究学术建制的十余年时间里,始终贯穿着明确的学术自觉意识。

这是完成国史研究学术建制的重要思想保证。

关键词:中华人民共和国史;国史研究;学术建制;《当代中国》丛书中图分类号:K27 文献标识码:A 文章编号:1005-605X(2021)01-0162-07 “文革”结束后至当代中国研究所成立前,是中华人民共和国史研究(简称“国史研究”)学术建制的探索完成时期。

这个时期学界重新提出研究中华人民共和国史的任务,并试图建立专门机构来推动国史研究。

①1990年,以当代中国研究所成立为标志国史研究学术建制取得实质性进展。

那么“文革”结束后至当代中国研究所成立前,学界是怎样认识国史研究,并为国史研究学术建制做过哪些努力?尽管这些问题在国史研究学术史论著中常被提及,但对其演进过程则语焉不详。

②笔者认为,学界对于“文革”结束后至当代中国研究所成立前国史研究学术建制的问题实有重新讨论之必要。

一、1976—1978年:“赶快着手研究”中华人民共和国史“文革”结束后,中国哲学社会科学学术生态发生根本性变化。

一方面,哲学社会科学界深入开展揭批“四人帮”的斗争,使遭受极大破坏的哲学社会科学战线得以拨乱反正;另一方面,大批哲学社会科学研究机构成立或恢复,保证了哲学社会科学研究顺利展开。

经济史研究_CSSCI核心刊名:经济史研究英文名:The Journal of Chinese Socialand Economic His tory主管单位:厦门大学ﻭ主办单位:厦门大学历史研究所出版地:厦门大学历史研究所:杨国桢ISSN:1000—422XﻭCN:35—1023/Fﻭ周期:季刊ﻭ语种:中文ﻭ开本:大16开单价:6元/期定价:24元创刊时间:1982年经济史研究基础信息:ﻭ《经济史研究》(季刊)1982年创刊,是由厦门大学主办的经济史学科专业.由厦门大学出版﹐国内外公开发行。

每年四期。

1988年起﹐改由厦门大学歷史研究所主办。

该刊是经济史学家傅衣凌﹐1982~1984年任。

1985年起﹐由杨国桢任。

韩国磐﹑陈诗启任顾问。

该刊以刊登经济史理论研究和专题研究为主﹐也发些的或新发现的史料和﹑中外史坛动态及书评。

每年均有一定篇幅刊载外国学者的来稿。

创刊以来到1988年﹐发表了四百多篇文章﹐体现了从经济剖析﹐从剖析经济的经济史学风格和注重发掘民间文献和区域研究﹑细部研究的学术特色﹐受到海内外学者的重视。

是我国首份会经济史学术刊物。

本刊刊登经济史的理论和专题研究.现已发行国内外40多个国家与地区.经济史研究栏目设置:ﻭ专题研究、会议(学术)综述、书评经济史研究收录情况:1、期刊收录:CSSCI中文科学引文(2012—2013)来源期刊(含扩展版)、知网、维普、万方收录2、核心期刊:中文核心期刊、中文核心期刊、人文科学核心期刊要览3、数据:MARC数据,DC数据ﻭ4、图书馆藏:国家图书馆馆藏;图书馆馆藏经济史研究订阅方式::杨国桢;地址:厦门大学历史研究所;邮编码:305;电话:;邮箱:z hanghp2005@126.经济史研究相关期刊科学管理研究研究保险研究金融管理与研究金融教学与研究区域金融研究金融研究金融研究税收经济研究财研究ﻭ经济史研究社 1.文章标题:一般不超过300个汉字以内,必要时可以加副标题,最好并译成英文。

马克思主义中国化“两个相结合”的深层意蕴** 本文系2020年国家社会科学基金重大项目“‘中国之治’的世界意义研究”(项目批准号:20Z D A 012)的阶段性成果。

陈培永[内容提要] “同具体实际相结合”本身就是马克思主义的基本原理。

中国具体实际相对于具有抽象性的马克思主义理论而言,凸显的是具体性和实践性;相对于马克思主义立足的各个国家的普遍性而言,凸显的是中国这个国家的特殊性;相对于马克思主义整个人类解放的视野而言,凸显的则是中华民族解放的民族性。

中国具体实际包括中国的基本国情、中国的具体实践与中国的奋斗目标,也包括中国历史与中国传统文化,以及由文化价值观念所塑造的中国人的实际。

中国传统文化是中国历史的一部分,但又有着超越于中国具体实际的外延,可以作为解决中国实际问题的思想文化资源。

同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合的主体是马克思主义基本原理,不是马克思主义。

马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,本质上处理的是理论与实践、主观与客观的关系;同中华优秀传统文化相结合,更加突出的是古与今、中与西的先进思想理论、文化价值观念融合的问题。

强调两者相结合,最重要的不是强调两者的契合之处、相通之处。

能够实现有机结合的双方,一定是有差异的双方,能够为对方提供补充和借鉴,在这个意义上谈论双方的相结合才有价值和意义。

[关键词]马克思主义基本原理;中国具体实际;中华优秀传统文化;两个相结合[作者简介] 陈培永,哲学博士,北京大学马克思主义学院研究员。

马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,是中国共产党人在推进马克思主义中国化进程中形成的宝贵经验。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记提出,“以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化”,“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。

[1]将“中华优秀传统文化”置于“中国具体实际”之后提出,强调“两个相结合”,这说明对中国具体实际的内容有了更进一步的阐释,对中华优秀传统文化有了更进一步的强调。

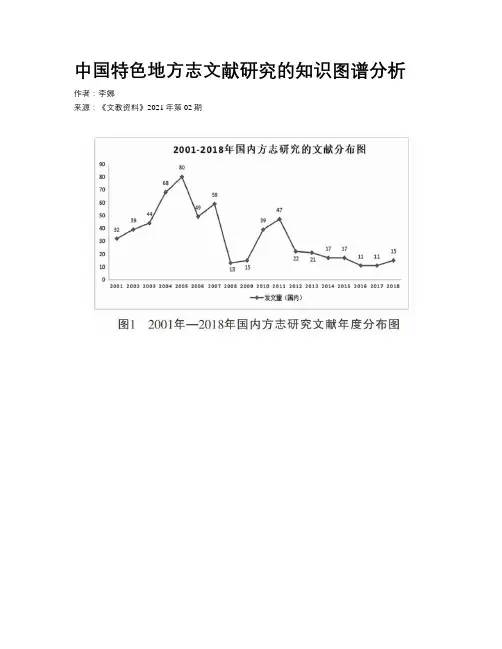

中国特色地方志文献研究的知识图谱分析作者:李娜来源:《文教资料》2021年第02期摘要:在文化自信的国家战略下,地方志等中国特色传统文献日益受到重视。

本文运用Cite Space对国内824篇相关文献进行可视化分析,基于文献中的作者、机构、关键词等共现关系梳理国内关于方志研究的热点和趋势。

通过分析国内方志研究进程,为进一步深入挖掘和利用中国地方志资料提供有益参考,推动中华优秀传统文化的传承和创新。

关键词:地方志知识图谱 Cite Space 可视化特色文献一、引言作为独具中国特色的文献类型,中国地方志全面记载着特定时空内的自然、社会、政治、经济、文化等各方面情况,被誉为“一方之全史”[1]。

它起源早、持续久、类型全、数量多,据《中国地方志联合目录》统计,仅保存至今的宋至民国时期的方志就有8264种,11万余卷,占中国古籍的十分之一左右,是传承中华文明、发掘历史智慧的重要载体,具有存史、资治、兴利、教化等功能[2]。

科技史专家李约瑟指出“要了解中国文化,必须先了解中国的地方志”[3]。

党中央多次强调要“修志问道,以启未来”,深入挖掘中华优秀传统文化内涵,弘扬民族文化,服务经济社会发展。

整理和利用地方志资料,为古今学者所重视,也是我国历史上的一个优良传统。

由于历史原因,地方志资料不仅保存在国内,还有大量流散到国外,地方志数据库建设和检索平台开发,推动了地方志资料的传播和共享,国内外学者就地方志的研究积累了一批学术成果。

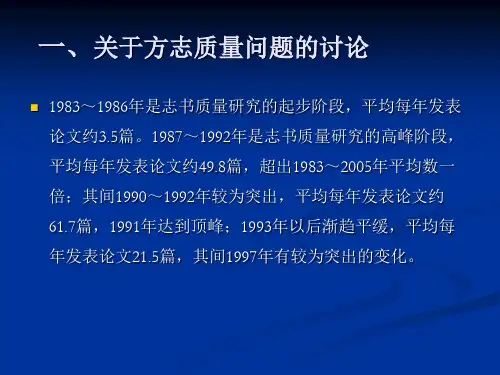

有学者先后对地方志研究成果进行了综述性梳理,但是绝大多数综述都关注某一类型或者某一地区方志研究的综述,如甘肃方志整理与研究状况[4](52-56)、安徽旧志整理与研究[5](53-62+64)、艺文志的研究[6](106-110)、村志的研究[7](14-16)、一统志的研究[8](10-14)等,基于知识图谱进行大范围方志研究成果的计量研究成果极少。

鉴于此,本文基于知识图谱理论,运用Cite Space软件,通过共现关系对2001年至2018年间国内824篇方志相关研究成果进行计量分析,梳理国内方志研究脉络,厘清研究热点和趋势,以为中国特色方志类资料的整理利用研究提供理论和实践参考。

25年VS百年

佚名

【期刊名称】《科技智囊》

【年(卷),期】2003(000)011

【总页数】6页(P85-90)

【正文语种】中文

【中图分类】F27

【相关文献】

1.百年奥运因百年青岛而更加精彩百年青岛因百年奥运而更加辉煌——绿色奥运、科技奥运、人文奥运 [J], 谢晓晔;孟繁友;高娟;林静

2.百年党建成就百年强党引领百年强国 [J], 石仲泉

3.百年光辉历程百年丰功伟绩回望初心使命创造美好未来——纪念建党百年专栏

(二) [J], 《中国水泥》编辑部

4.百年征程、百年奋斗、百年风华上海石化行业干部员工满怀激情庆祝中国共产党成立100周年 [J], 陈海燕;周卫红;周子奇;陈军;杨盛平

5.百年建党历程,百年红色印刷

——上海百年印刷业发展历程 [J], 沈剑毅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国特色社会主义新智库研究——美国经验对中国智库的借

鉴意义

陈旭峰

【期刊名称】《西北工业大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2010(030)004

【摘要】智库作为一种重要的文化资本载体.其对一个国家的经济发展和社会进步发挥的作用越来越凸显.在当前错综复杂的国内国外形势下,各种问题和矛盾层出不穷.中国要想取得进一步的发展,实现跨越式飞跃,亟需建设一批具有中国特色的社会主义新智库,更好地为社会主义现代化建设提供智力支持.本文从功能分化论、理性选择理论、文化资本理论和文化相对论四个理论角度探讨了建设具有中国特色的社会主义新智库,在现实层面从经济社会等角度讨论了中美两国存在的差异.最后,在理论分析和现实思考的基础上,探讨了美国经验对中国智库发展的借鉴意义.

【总页数】4页(P3-5,29)

【作者】陈旭峰

【作者单位】北京大学社会学系,北京100871

【正文语种】中文

【中图分类】G301

【相关文献】

1.美国智库发展经验对中国特色新型智库建设的借鉴价值 [J], 李达

2.美国智库发展经验对中国特色新型智库建设的启示r——专访华盛顿发展绩效研

究所高级研究员r雷蒙德·J.斯特鲁伊克博士 [J], 吕青;栾瑞英

3.美国智库发展经验对中国特色新型智库建设的启示——专访华盛顿发展绩效研究所高级研究员雷蒙德·J.斯特鲁伊克博士 [J], 吕青;栾瑞英;

4.中国特色新型智库的信息保障机制构建\r——基于美国智库信息保障经验的启示[J], 贺晓丽;杜芳

5.美国智库经验对中国特色新型智库作用发挥的鉴示 [J], 莫神星;张平

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国现代历史文化遗产保护历程审视

陈立旭

【期刊名称】《中共浙江省委党校学报》

【年(卷),期】2003(000)003

【摘要】@@ 中国有五千年有文字记载和实物可考的历史,这是世界其他许多古国所难以比拟的.尤其是地上地下保存文物之丰富,更为世所少有.在中国,几千年、几万年、甚至几十万年历史的精华、文明的结晶,凝聚在各种类型的文物史迹之上,小至金石陶瓷、印章微刻,大至寺观坛庙、衙署宫殿,以至整个的古老村镇城市,无不是中华古老文明的体现.现代中国历史文化遗产的保护历程,大约可分为三个阶段.本文拟在学者已有研究成果的基础上,对此三个阶段进行分析,以判断中国历史文化遗产保护的经验和教训.

【总页数】6页(P70-75)

【作者】陈立旭

【作者单位】中共浙江省委党校

【正文语种】中文

【中图分类】G264

【相关文献】

1.欧美日历史文化遗产保护历程审视

2.审视中国早期现代化运动的新视角--读吴根友《中国现代价值观的初生历程--从李贽到戴震》

3.经济增长与中国现代化——审

视中国现代化的一个视角4.世界及中国历史文化遗产保护的历程5.关于中国现代文学构成成份的再认识——用一个新的价值标准审视中国现代文学三十年

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

以古鉴今:书法创新本质解读

陈志毅

【期刊名称】《嘉兴学院学报》

【年(卷),期】2006(018)005

【摘要】文章通过几位有代表性的古代书法大师的创新之举,进而阐明书法创新之本质,强调创新既不能背离传统,又不能拘泥传统,唯其如此,创新才具有实际意义.【总页数】5页(P85-89)

【作者】陈志毅

【作者单位】嘉兴学院文法学院,浙江,嘉兴,314001

【正文语种】中文

【中图分类】J292.1

【相关文献】

1.察古鉴今开拓创新——《古文观止》中的法学启示 [J], 王芳

2.以古鉴今,人性共鸣——从荣格心理学角度解读《琅琊榜》人物形象 [J], 许梦雪;

3.以古鉴今,人性共鸣——从荣格心理学角度解读《琅琊榜》人物形象 [J], 许梦雪;张娟

4.知古鉴今,方得农村土地制度改革之方向——评《三权分置下土地确权登记制度研究——综合比较与创新应用》 [J], 庄晋财

5.知古鉴今,方得农村土地制度改革之方向——评《三权分置下土地确权登记制度研究——综合比较与创新应用》 [J], 庄晋财

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

On the Evolution Modes of Family Instructions in Tang and Song Dynasties

作者: 陈志勇[1]

作者机构: [1]福建师范大学社会历史学院,福建福州350007

出版物刊名: 福建师范大学学报:哲学社会科学版

页码: 159-163页

主题词: 唐宋;家训;发展演变模式

摘要:唐宋是中国古代家训发展繁荣时期,唐宋“诱导型”的文化垄断,家训自身的理论化、系统化,印刷术的发展三者促进了唐宋家训由上而下的发展;家训文化的源起,社会阶层的半开放式流动,平民化宗法制度的兴盛促成了唐宋家训由下而上的完善,并最终走向繁荣。