(完整版)病原生物与免疫学基础第二章细菌概述

- 格式:ppt

- 大小:5.73 MB

- 文档页数:105

《病原生物与免疫学基础》教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解病原生物与免疫学的基本概念理解病原生物与免疫学在医学和公共卫生的重要性1.2 病原生物的定义和特点定义病原生物描述病原生物的基本特点1.3 免疫学的基本概念定义免疫学解释免疫系统的组成和功能1.4 病原生物与免疫学的相互关系阐述病原生物与免疫学之间的相互关系第二章:细菌2.1 细菌的基本结构和特点描述细菌的基本结构解释细菌的特点和分类2.2 细菌的感染机制解释细菌如何进入宿主体内阐述细菌的感染过程和机制2.3 细菌的免疫学检测方法介绍细菌的免疫学检测方法解释细菌抗体的检测和鉴定方法2.4 细菌感染的预防和治疗探讨细菌感染的预防和治疗策略第三章:病毒3.1 病毒的基本结构和特点描述病毒的基本结构解释病毒的特点和分类3.2 病毒的感染机制解释病毒如何进入宿主体内阐述病毒的感染过程和机制3.3 病毒的免疫学检测方法介绍病毒的免疫学检测方法解释病毒抗体的检测和鉴定方法3.4 病毒感染的预防和治疗探讨病毒感染的预防和治疗策略第四章:真菌4.1 真菌的基本结构和特点描述真菌的基本结构解释真菌的特点和分类4.2 真菌的感染机制解释真菌如何进入宿主体内阐述真菌的感染过程和机制4.3 真菌的免疫学检测方法介绍真菌的免疫学检测方法解释真菌抗体的检测和鉴定方法4.4 真菌感染的预防和治疗探讨真菌感染的预防和治疗策略第五章:寄生虫5.1 寄生虫的基本结构和特点描述寄生虫的基本结构解释寄生虫的特点和分类5.2 寄生虫的感染机制解释寄生虫如何进入宿主体内阐述寄生虫的感染过程和机制5.3 寄生虫的免疫学检测方法介绍寄生虫的免疫学检测方法解释寄生虫抗体的检测和鉴定方法5.4 寄生虫感染的预防和治疗探讨寄生虫感染的预防和治疗策略《病原生物与免疫学基础》教案第六章:抗原和抗体6.1 抗原的定义和分类解释抗原的概念描述抗原的分类和特点6.2 抗原的识别和呈递阐述抗原如何被免疫系统识别和呈递6.3 抗体的结构和功能描述抗体的结构解释抗体的功能和分类6.4 抗原-抗体反应阐述抗原-抗体反应的原理和特点第七章:免疫应答7.1 先天免疫应答介绍先天免疫应答的机制和特点7.2 适应性免疫应答解释适应性免疫应答的机制和类型7.3 细胞免疫应答阐述细胞免疫应答的过程和作用7.4 体液免疫应答描述体液免疫应答的过程和作用第八章:免疫失调8.1 自身免疫病解释自身免疫病的概念和典型例子8.2 过敏反应描述过敏反应的机制和特点8.3 免疫缺陷病阐述免疫缺陷病的类型和原因8.4 免疫调节和治疗介绍免疫调节的机制和治疗方法第九章:疫苗和免疫接种9.1 疫苗的基本概念和类型解释疫苗的概念和分类9.2 疫苗的制作和应用描述疫苗的制作过程和免疫接种方法9.3 疫苗的免疫效果和评价阐述疫苗的免疫效果评价和影响因素9.4 疫苗的不良反应和处理介绍疫苗的不良反应及其处理方法第十章:病原生物与免疫学的实际应用10.1 病原生物检测和诊断解释病原生物检测的方法和诊断技术10.2 病原生物控制和预防阐述病原生物控制和预防的策略和措施10.3 免疫学治疗和免疫干预描述免疫学治疗的方法和免疫干预的应用10.4 病原生物与免疫学的研究前景探讨病原生物与免疫学的研究发展方向和前景《病原生物与免疫学基础》教案第十一章:感染性疾病概述11.1 感染性疾病的定义和特点解释感染性疾病的概念描述感染性疾病的基本特点11.2 感染过程和感染类型阐述感染过程的阶段和特点解释不同类型的感染性疾病11.3 感染性疾病的临床表现和诊断介绍感染性疾病的常见临床表现解释感染性疾病的诊断方法11.4 感染性疾病的预防和治疗探讨感染性疾病的预防策略描述感染性疾病的治疗方法第十二章:常见病原生物引起的感染性疾病12.1 细菌引起的感染性疾病介绍常见细菌引起的感染性疾病解释细菌感染的临床特点和治疗12.2 病毒引起的感染性疾病介绍常见病毒引起的感染性疾病解释病毒感染的临床特点和治疗12.3 真菌引起的感染性疾病介绍常见真菌引起的感染性疾病解释真菌感染的临床特点和治疗12.4 寄生虫引起的感染性疾病介绍常见寄生虫引起的感染性疾病解释寄生虫感染的临床特点和治疗第十三章:免疫接种和免疫预防13.1 疫苗的基本概念和类型解释疫苗的概念和分类13.2 疫苗的制作和应用描述疫苗的制作过程和免疫接种方法13.3 疫苗的免疫效果和评价阐述疫苗的免疫效果评价和影响因素13.4 疫苗的不良反应和处理介绍疫苗的不良反应及其处理方法第十四章:免疫学技术在临床应用14.1 病原生物检测和诊断解释病原生物检测的方法和诊断技术14.2 免疫学治疗和免疫干预描述免疫学治疗的方法和免疫干预的应用14.3 免疫学技术的临床应用实例介绍免疫学技术在临床治疗和诊断中的应用实例14.4 免疫学技术的未来发展探讨免疫学技术的未来发展趋势和应用前景第十五章:全球公共卫生与病原生物控制15.1 病原生物对全球公共卫生的影响阐述病原生物对全球公共卫生的重要性15.2 病原生物控制和预防策略解释病原生物控制和预防的策略和措施15.3 全球公共卫生面临的挑战探讨全球公共卫生面临的挑战和应对策略15.4 病原生物与免疫学在公共卫生中的应用描述病原生物与免疫学在公共卫生领域的应用第十六章:实验技能与案例分析16.1 实验室技能介绍病原生物与免疫学实验室的基本技能16.2 实验数据分析解释实验数据分析的基本方法16.3 案例分析提供病原生物与免疫学相关的案例分析重点和难点解析:重点:病原生物的基本结构、特点和分类;免疫学的基本概念、抗原和抗体的定义和分类;免疫应答的机制和类型;疫苗和免疫接种的应用;感染性疾病的临床表现和诊断;免疫学技术在临床应用;全球公共卫生与病原生物控制等。

病原生物与免疫学基础第二章细菌概述练习题下病院生物与免疫学基础考纲要求:一、理解正常菌群、条件致病菌、医院获得性感染的概念二、理解常用物理灭菌方法及应用范围三、掌握内毒素与外毒素的区别四、掌握细菌的感染途径及感染范围习题链接:一、名词解释1.消毒2.灭菌3.感染4.医院感染5.毒血症6.菌血症二、填空题1.细菌毒力由和构成。

2.荚膜本身没有毒性作用,但具有和的作用。

3.细菌的侵袭性物质包括和。

4.细菌的致病因素除了毒力外,还与和有关。

5.感染的来源(传染源)包括和。

6.传染病流行与传播的三个基本环节包括、、。

7.显性感染根椐病情缓急不同,可分为和。

8.正常菌群转变为条件致病菌的特定条件有、、。

10.煮沸法消毒时加入碳酸氢钠是为了和。

11.紫外线杀菌的机理是。

12.用途最广,效果最好的化学消毒剂是。

三、单选题1.最常用最有效的消毒灭菌方法是()A.煮沸法B.间歇灭菌法C.高压蒸汽灭菌法D.巴氏消毒法2.人体中没有正常菌群存在的部位是()A.皮肤B.口腔C.结肠D.血液3.紫外线杀菌最有效的波长是()A.200~300nmB.265~266nmC.270~280nmD.250~260nm4.高压蒸汽灭菌法灭菌不适用的是()A.手术衣B.牛奶C.纱布D.手术器械5.热力杀菌的原理是()A.氧化作用B.蛋白质变性凝固C.电解质浓缩D.细菌溶解6.高压蒸汽灭菌法最常用的方法是()A.620C,30minB.1000C,5minC.121.30C,15~20minD.1000C,1~2h7.用于皮肤消毒的乙醇浓度是()A.60~70%B.70~80%C.70~75%D.90~95%8.能治疗和紧急预防由外毒素引起的疾病的是()A.外毒素B.内毒素 C。

类毒素D.侵袭性酶 E.抗毒素9.毒性强,具有选择性毒害作用的是()A.荚膜B.菌毛C.鞭毛D.内毒素E.外毒素10.内毒素的毒性成分是()A.特异性多糖B.脂多糖C.脂质 AD.脂蛋白E.核心多糖11.能被甲醛脱毒成类毒素的物质是()A.外毒素B.内毒素C.透明质酸酶D.血浆凝固酶E.溶纤维蛋白酶12.病原菌致病性的强弱主要取决于细菌的()A.基本结构B.特殊结构C.毒力D.侵入门户E.侵入数量13.关于细菌外毒素特点叙述正确的是()A.化学成分是脂多糖B.免疫原性弱C.毒性弱D.对组织器官有选择性毒害作用14.与细菌致病性无关的物质是()A.荚膜B.菌毛C.鞭毛D.芽孢E.侵袭素15.与内毒素作用无关的是()A.发热反应B.白细胞反应C.肌肉松驰性麻痹D.DICE.休克16.能产生细胞毒素的细菌是()A.白喉棒状杆菌B.破伤风梭菌C.霍乱弧菌D.产气荚膜梭菌E.肉毒梭菌17.用于预防接种的生物制品是()A.抗毒素B.类毒素C.内毒素D.外毒素E.抗生素18.能引起内毒素休克的细菌成分是()A.菌体抗原B.鞭毛抗原C.脂蛋白D.脂多糖 ,E.肽聚糖19.具有毒性作用,只有在菌体裂解后才能释放的物质是()A.外毒素B.内毒素C.类毒素D.细菌素E.抗毒素20.隐性感染者携带某些病原体,但不出现临床症状,称为()A.健康携带者B.恢复期携带者C.病人D.易感者E.不感染21.属于内源性传染的是()A.病人传染B.带菌者传染C.空气传染D.带菌的动物传染E.潜伏感染四、简答题1.简述常用的热力灭菌法2.简述全身感染的临床类型3.简述细菌感染的途径综合分析题毒素是细菌在代谢过程中合成的对机体有毒害作用的物质,包括内毒素和外毒素。

台山市敬修职业技术学校教师课时授课计划表(教案)《病原生物与免疫学基础》NO:1本次授课目的与要求:1.具有将病原生物与传染病等相关学科初步联系的能力。

2.掌握病原生物、微生物和寄生虫的概念。

3.熟悉病原生物的特点。

4.理解免疫的功能。

5.能初步运用病原生物与免疫知识解释与之相关的临床现象。

教学方法:讲授法、直观演示教学法教具、挂图:多媒体、板书辅助考核(或提问):微生物有哪些特点?机体的免疫功能有哪些?复习旧课要点:无新课难点、重点与解决措施:重点1.病原生物、微生物、寄生虫的概念。

2.病原生物的特点。

3.免疫的概念及功能。

难点1.病原生物的特点。

2.免疫的功能。

解决措施联系以前学过的解剖学和生理学内容,加强理解,加深记忆。

教学过程及时间分配:导入(5分钟)一、微生物与人类的关系(15分钟)二、病原生物的概念及特点(30分钟)三、免疫的概念与功能(20分钟)小结(10分钟)课外作业:P4 思考题课后记:具有致病性的微生物与寄生虫统称为病原生物。

微生物是一群肉眼不能直接看见的微小生物,它具有的特点是种类繁多、个体微小、繁殖迅速、分布广泛、结构简单和数量巨大。

寄生虫是居留在其他生物体并对其产生损害的低等动物,他包括蠕虫、原虫和节肢动物三大类。

免疫是指机体识别和排除抗原性异物,维护自身生理平衡和稳定的功能。

免疫功能主要为免疫防御、免疫稳定、免疫监视。

台山市敬修职业技术学校教师课时授课计划表(教案)《病原生物与免疫学基础》NO:2本次授课目的与要求:1.建立无菌观念,严格无菌操作;具有正确应用常用消毒灭菌法的能力。

2.掌握细菌的结构、生长繁殖、致病性及正常菌群、灭菌、消毒等基本概念。

3.熟悉细菌的形态、培养、分布、感染方式与类型及细菌的合成代谢产物。

4.了解细菌培养基的制备、接种、在培养基上的生长及变异现象;能判断药物敏感试验的结果,了解其临床意义及医院感染的预防。

5.学会细菌涂片、革兰染色法操作及结果判断;学会显微镜油镜的使用与保养。

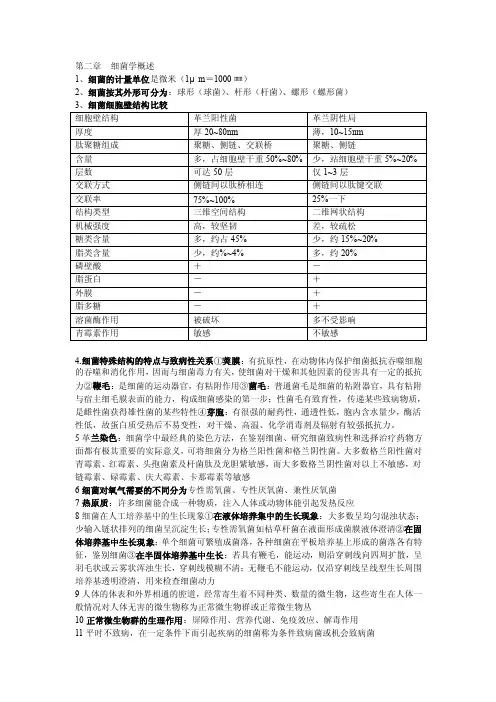

第二章细菌学概述1、细菌的计量单位是微米(1μm=1000㎜)2、细菌按其外形可分为:球形(球菌)、杆形(杆菌)、螺形(螺形菌)4.细菌特殊结构的特点与致病性关系①荚膜:有抗原性,在动物体内保护细菌抵抗吞噬细胞的吞噬和消化作用,因而与细菌毒力有关,使细菌对干燥和其他因素的侵害具有一定的抵抗力②鞭毛:是细菌的运动器官,有粘附作用③菌毛:普通菌毛是细菌的粘附器官,具有粘附与宿主细毛膜表面的能力,构成细菌感染的第一步;性菌毛有致育性,传递某些致病物质,是雌性菌获得雄性菌的某些特性④芽胞:有很强的耐药性,通透性低,胞内含水量少,酶活性低,故蛋白质受热后不易变性,对干燥、高温、化学消毒剂及辐射有较强抵抗力。

5革兰染色:细菌学中最经典的染色方法,在鉴别细菌、研究细菌致病性和选择治疗药物方面都有极其重要的实际意义,可将细菌分为格兰阳性菌和格兰阴性菌。

大多数格兰阳性菌对青霉素、红霉素、头孢菌素及杆菌肽及龙胆紫敏感,而大多数格兰阴性菌对以上不敏感,对链霉素、碌霉素、庆大霉素、卡那霉素等敏感6细菌对氧气需要的不同分为专性需氧菌、专性厌氧菌、兼性厌氧菌7热原质:许多细菌能合成一种物质,注入人体或动物体能引起发热反应8细菌在人工培养基中的生长现象①在液体培养集中的生长现象:大多数呈均匀混浊状态;少输入链状排列的细菌呈沉淀生长;专性需氧菌如枯草杆菌在液面形成菌膜液体澄清②在固体培养基中生长现象:单个细菌可繁殖成菌落,各种细菌在平板培养基上形成的菌落各有特征,鉴别细菌③在半固体培养基中生长:若具有鞭毛,能运动,则沿穿刺线向四周扩散,呈羽毛状或云雾状浑浊生长,穿刺线模糊不清;无鞭毛不能运动,仅沿穿刺线呈线型生长周围培养基透明澄清,用来检查细菌动力9人体的体表和外界相通的腔道,经常寄生着不同种类、数量的微生物,这些寄生在人体一般情况对人体无害的微生物称为正常微生物群或正常微生物丛10正常微生物群的生理作用:屏障作用、营养代谢、免疫效应、解毒作用11平时不致病,在一定条件下而引起疾病的细菌称为条件致病菌或机会致病菌12消毒:指杀灭物体上病原微生物的方法,常以化学方法为主,也可采用湿热或紫外线照射等物理方法灭菌:用理化方法杀灭物体上所有微生物(包括病原微生物和非病原微生物,细菌的繁殖体和芽胞)的方法防腐:防止或抑制微生物生长繁殖的方法13高压蒸汽灭菌法条件:通常蒸汽压力102.969kPa,温度121.3℃,15~30min14细菌的侵袭力包括粘附因子、抗吞噬与扩散因子15 内毒素与外毒素的主要区别第三章免疫学基础1人体免疫功能可概括为免疫防御功能、免疫稳定功能、免疫监视功能。

病原生物与免疫学知识点第一章微生物基本概念、细菌的形态与结构第一节微生物基本概念微生物是一类体形微小、结构简单的生物,无法被肉眼直接观察,需要使用光学或电子显微镜放大数百至数万倍才能看到。

微生物的种类包括细菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、放线菌、真菌和病毒。

根据细胞结构和繁殖方式的不同,微生物可以分为原核细胞型微生物、真核细胞型微生物和非细胞型微生物。

第二节细菌的形态与结构细菌的形态有球形、杆状和螺旋形,测量单位为微米。

细菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质(包括质粒、核糖体和胞质颗粒)和核质。

革兰阳性菌和革兰阴性菌的细胞壁不同,革兰阳性菌的肽聚糖层较多,磷壁酸有,无外膜,较为坚韧,对青霉素敏感;而革兰阴性菌的肽聚糖层较少,磷壁酸无,有外膜,较为疏松,对青霉素不敏感。

细菌还有一些特殊结构,如鞭毛、菌毛、荚膜和芽孢等。

第二章细菌生理细菌的生长繁殖需要营养物质、适宜的温度、pH值和气体环境。

细菌的生长繁殖方式为无性二分裂,大多数细菌20-30分钟分裂一次,而结核分枝杆菌则需要18-24小时分裂一次。

在培养基中,细菌会出现生长现象,如对营养物质的利用和生长速度的变化。

本文介绍了细菌培养基和细菌产物的概念及其意义,以及细菌分布与消毒灭菌相关的知识点。

细菌培养基分为液体、半固体和固体三种。

不同类型的细菌在不同的培养基上会呈现出不同的生长形态。

细菌产物包括热原质、抗生素、毒素、侵袭性酶、色素、维生素和细菌素等。

这些产物在医学和生物技术领域具有重要的应用价值。

正常菌群是指人体表面和腔道中存在的微生物群,对人体无害且有益。

条件致病菌在特定条件下会引起疾病,而菌群失调则是指正常菌群中微生物数目和比例发生较大幅度的改变。

长期使用广谱抗生素是导致菌群失调的常见原因。

生态制剂可以用于菌群失调症的治疗。

消毒和灭菌是杀灭病原微生物的方法,其中灭菌可以杀死所有微生物,包括芽孢。

无菌操作是防止微生物进入机体或物体中的操作方式。

病原生物与免疫学课程标准一、课程基本信息二、课程的性质与任务及设置目的(一)课程性质与任务本课程授课对象为护理专业的学生。

病原生物与免疫学是护理专业学生的专业基础课程。

病原生物与免疫学主要是研究与医学有关的病原微生物的生物性状、感染与免疫的机理、微生物学检查与特异防治的一门学科。

通过本课程的教学 ,使学生掌握微生物学的基本理论、基本知识和基本技能。

为学习本专业其他基础课和临床医学,特别是传染病的诊断、预防和治疗奠定基础。

本课程注重提高全体学生的科学素养,注重从知识技能、过程方法、情感态度与价值观等各方面培养学生。

其任务是通过本课程的学习,使学生树立无菌观念和预防观念;使学生能够对人体免疫系统的结构、功能等方面的基本知识,能对临床有关疾病的发病、传播、特异性防治及常见微生物与免疫现象做出解释。

掌握专业所必需的基本理论、基本知识和基本技能。

为应用免疫学的基础理论和基本技能防治感染性疾病和免疫相关性疾病打下基础。

病原生物学是研究与医学有关的病原微生物的生物学性状、致病性以及对病原微生物所致疾病进行微生物学诊断和防治的学科。

通过本课程的教学,对学习临床医学、临床护理、口腔医学、医学检验、助产及医学影像等专业有重要的意义。

为学习护理相关课程以及提高综合职业能力打下扎实的基础。

(二)前后续课程的安排该课程的开设以所学的《高中生物》为基础,为后续进一步学习《病理学》、《药理学》等相关专业课程奠定了理论和实践基础。

三、课程目标(一)总体目标以学生科学素养的养成为基础,以病原生物的生物学特性、致病性、免疫性和特异性防治为导向、以护理技能的培养为核心,以护理岗位需求为前提,重在培养学生的思维能力及科学严谨态度。

(二)具体目标四、教学内容、基本要求与学时分配(一)课程教学内容第一章绪论(1学时)教学目的与要求:1.掌握微生物的概念与分类;现代免疫的概念、免疫的基本功能;掌握人体寄生虫的概念分类;宿主、生活史、感染阶段等概念;2.熟悉免疫系统组成;免疫器官的组成与功能;3.了解免疫学、医学微生物学与人体寄生虫学发展简史。

第一章微生物基本概念、细菌的形态与结构第一节微生物基本概念【知识点】1、微生物:存在于自然界当中的一类体形微小,结构简单,人类肉眼无法直接看见,必须用光学或电子显微镜放大数百直数万倍才能看到的微小生物。

2、微生物的种类:细菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、放线菌、真菌、病毒3、三型微生物的特征:1)原核细胞型微生物:有细胞膜;细胞器不完善,仅有核糖体;无核膜及核仁;无性二分裂方式繁殖;属于该型微生物的有细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、放线菌。

2)真核细胞型微生物:有细胞膜;细胞器完善;有核膜及核仁;以有丝分裂方式繁殖;属于该型微生物的有真菌。

3)非细胞型微生物:无细胞膜;无细胞器;无核膜核仁;以复制方式增殖;属于该型微生物的有病毒。

第二节细菌的形态与结构【知识点】1.细菌的三种形态及测量单位2.细菌基本结构的组成及意义:细胞壁、细胞膜、细胞质(胞浆重要颗粒性物质:质粒、核糖体、胞质颗粒)、核质致耐药性的传递,普通菌毛介导粘附,寄生于黏膜处的细菌大多有菌毛,避免被分泌液冲刷走;荚膜是某些细菌在营养丰富或侵入机体后为避免被吞噬或杀菌物质破坏而产生的粘液性物质将自己包裹起来;芽孢,某些革兰阳性菌的休眠形(不繁殖),当缺乏营养时(体外),细菌为减少代谢消耗而形成的一种结构,抵抗力强,一般消毒灭菌方法无法将其杀死,杀死芽孢最可靠的方法是高压蒸汽灭菌,消毒灭菌时应以芽孢是否被杀死作为判断灭菌效果的指标。

5.细菌革兰染色的步骤:龙胆紫-碘液-脱色液-稀释复红第二章细菌生理【知识点】1.细菌生长繁殖的基本条件:营养物质、温度(37℃)、pH值(7.2-7.6)、气体(专性需氧菌、专性厌氧菌、兼性厌氧菌、微需氧菌)2.细菌生长繁殖的方式:无性二分裂3.细菌繁殖的速度:大多数20-30min分裂一次,结核分枝杆菌18-24h分裂一次。

4.细菌在培养基中的生长现象:1)液体培养基(形成菌膜——专性需氧菌;沉淀生长——链球菌;均匀浑浊生长——兼性厌氧菌);2)半固体培养基(沿穿刺线生长——无鞭毛,云雾状生长——有鞭毛);3)固体培养基(菌落:在固体培养基表面,单个细菌经过一段时间的增殖形成的肉眼可见的细菌集落,菌苔——多个菌落融合成片为菌苔)。