第18章 生物技术育种

- 格式:ppt

- 大小:535.00 KB

- 文档页数:29

作物育种学_中国农业大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.“绿色革命”与小麦矮源有关。

答案:农林10号2.我们一般将天然异交率的作物视为自花授粉作物。

答案:<4%3.“雌雄异花,异熟”为的花器构造特点及开花习性。

答案:异花授粉作物4.无性繁殖系品种群体内的基因型在:答案:个体间一致,上下代间一致5.晚稻的感温性和感光性分别为。

答案:强、强6.在杂交育种中,利用系谱法进行三交后代处理时,在代开始进行单株选择,代开始在优良系统中选择优良单株。

答案:三交F1,三交F27.在四交时,一般农艺性状较好的亲本放在第次杂交。

答案:38.利用系谱法进行复交后代处理时,在代开始出现系统群。

答案:复交F39.在杂交育种中,利用单籽传法时,在代进行单株选择,下一代对进行比较和选择。

答案:F5,株系10.两个亲缘关系较远的物种远缘杂交所得F1染色体加倍后获得的多倍体一般为。

答案:异源多倍体11.八倍体小偃麦是。

答案:异源多倍体12.染色体组成为A1A1A2A2的物种为。

答案:区段异源多倍体13.下列人工诱变育种的优点不正确的是:答案:普遍提高产量14.大多数情况下,寄主植物的抗病基因为基因控制;病原物的毒性基因为基因控制。

答案:显性,隐性15.在作物抗病育种中,对于病原菌的鉴定要用到鉴别寄主,理想的鉴别寄主应为一套。

答案:近等基因系16.在寄主和病原物的基因对基因学说中,病原菌的基因只能克服寄主植物中相对应的基因,而产生毒性(致病)效应。

答案:毒性,抗病17.用以标示目标基因的DNA序列称为:答案:分子标记18.SNP是以为基础的DNA标记。

答案:DNA序列分析19.下列不属于利用转基因方法培育的品种是:答案:小麦品种郑麦902320.Western杂交是在水平上对外源基因进行的鉴定。

答案:翻译21.目前,生产上推广的玉米杂交种主要为哪种杂交种?答案:单交种22.下列作物品种自交发生性状分离的是:答案:玉米双交种水稻杂交种玉米单交种23.克服远缘杂种夭亡和不育的方法有:答案:杂种染色体加倍法杂种胚的离体培养回交法24.自交系间杂交种主要有:答案:双交种综合杂交种三交种单交种25.小麦面筋主要是由下列哪些蛋白质含量多少决定?答案:麦谷蛋白醇溶蛋白26.加速优良单株繁殖系数的方法有()。

林木育种名词解释第一章绪论1、林木育种学:是研究林木群体的遗传结构、改良方法、优良品种(类型)的选育与繁殖的理论及技术的科学。

2、个体改良:以细胞学为基础,以改变个体的基因型,培育出优良个体为目的的育种方法。

3、群体改良:以群体遗传学、数量遗传学为基础,以改变群体的基因频率,使群体平均数得以提高,培育出一个优良群体为目的的育种手段。

第二章林木选育技术基础1、物种(species):物种是由形态相似的个体组成,同种个体间可以自由交配,并能产生可育的后代,而不同种间杂交则不育。

(林奈-瑞典科学家)2、形态学种:指分类学家在物种分类时采用的方法,主要形态上相似,有一定的分布区域的群体称为一个种。

3、生物进化(evolution):指生物在遗传、变异与自然选择作用下的演变发展、物种淘汰和物种产生的过程。

4、种群或居群(population):由分布在一定地理范围内的个体组成的群体。

5、地理小种(geographic race):由遗传性状相似的个体组成的种内分类单位,有共同的祖先,占有能够适应的特定地域。

6、生态型(ecotype):同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群。

7、地理(种源)变异:一个树种分布在广大地区,由于突变、环境的自然选择和隔离的作用,分化并产生了种内不同的地理生态种群,这就是地理(或种源)变异。

这种变异是可以遗传的变异。

8、立地间的变异:在一个种源区内,由于立地类型的差异而产生的一些变异。

9、林分间的变异:在相似的立地条件下不同林分间的差异。

10、个体间的变异:在同一林分中不同个体间的差异。

11、群体:指一群个体间可以进行随机交配的许多个体的总称。

12、群体的遗传结构:群体中各种基因的频率,以及由不同的交配机制所形成的各种基因型频率在数量上的分布特征。

13、基因型频率(genotype frequency):在一个群体中,某一特定的基因型个体占个体总数的比率。

论文摘要: 离子束生物技术是一种新的生物诱变技术,它是通过将(略)入生物体内,来研究其生物效应和作用机理,并将其应用于诱变育种和基因工程等方面.经过二十余年的探索研究,人们对其生物学效应和作用机理有了一定的认识,并在应用方面取得了良好的成果.本文主要研究山核桃属植物及伞形树低(略)i离子注入的诱变效应. 采用四种不同的方法对山核桃属植物种子进行预处理,从中选出可行的方法进行离子注入.结果表明:山核桃种子由于颗粒较大、含水量较多等原因(略)发芽率极低. 分别采用N和Ti两种离子对伞形树种子进行离子注入,能量为30kev,束流为10mA,真空度为10-3Pa,每21s注入一次,每次注入3s,剂量分别为:0、200×1014ion/cm2、400×1014ion/cm2、600×1014ion/cm2、800×1014ion/cm21000×1014ion/c(略)0×1014ion/cm2,然后进行发芽试验,并对其生理生化指标进行测定.结果表明: 1.两种离子注入后,种子发(略)呈“马鞍型”存活曲线,发芽势、发芽率与注入剂量之间均呈现极显著相关,低剂量(200×1014ion/...Ion beam bioengineering te(omitted)as been considered as a new meth(omitted)ation breeding. With (omitted)ions implanted organisms, the biolog(omitted)ts and the function mechanisms of the technology were investigated by some researchers, and the technology has been used into genetics breeding and gene engineering. The researchers have observed some biological effects and revealed some basic mechanisms for the past twenty years, and the great development and application have been (omitted)In this pape...目录:摘要第4-6页ABSTRACT 第6-7页1 绪言第10-23页·离子束的特点第10-11页·离子注入的诱变机理第11-12页·能量沉积效应第11页·质量沉积效应第11-12页·电荷交换效应第12页·离子注入的生物学效应第12-15页·离子注入对生物体存活率的影响第12-13页·离子注入对细胞、染色体结构的影响第13页·离子注入对生物分子的影响第13-15页·离子注入与传统辐射诱变效应的比较第15-16页·国内、外研究进展状况第16-17页·离子注入诱变育种的应用现状第17-22页·植物第17-20页·微生物第20页·基因第20-22页·前景第22页·研究的目的意义第22-23页2 山核桃属植物离子注入诱变技术的研究第23-28页·试验材料第23页·试验方法第23-24页·种子预处理第23-24页·离子注入处理第24页·发芽试验第24页·结果与分析第24-27页·处理方法的选取第24-25页·发芽结果分析第25-27页·结论与讨论第27-28页·结论第27页·讨论第27-28页3 金合欢属植物离子注入诱变技术的研究第28-51页·试验材料第28页·试验方法第28-34页·试验材料处理第28页·发芽试验第28页·DH含量的测定第28-29页·CAT活性的测定第29-30页·POD活性的测定第30-31页·游离有机酸含量的测定第31-32页·叶绿素含量的测定第32-34页·试验结果与分析第34-49页·离子注入对种子发芽势、发芽率的影响第34-35页·离子注入对DH含量的影响第35-36页·离子注入对CA T活性的影响第36-37页·离子注入对POD活性的影响第37页·离子注入对游离有机酸含量的影响第37-38页·离子注入对叶绿素含量的影响第38-40页·N离子注入后各指标间相关性第40-44页·Ti离子注入后各指标间相关性第44-49页·结论与讨论第49-51页·结论第49-50页·讨论第50-51页4. 创新点第51-52页参考文献第52-62页附图第62-63页附表第63-64页致谢第64页本论文转载于论文天下:/product.sf.4101435.1/低能离子注入大肠杆菌的诱变选育及培养优化本论文转载于论文天下:/product.sf.3502326.1/低能离子注入大肠杆菌的诱变选育及培养优化本论文转载于论文天下:/product.sf.3502326.1/论文摘要: 离子束生物技术是一种新型的诱变技术,它是通过将低能重离子注入生物体内,来研究其生物学效应和作用机理,并将它用于遗传育种和基(略)的一种综合技术.经过近十年的研究,人们对它的生物学效应和作用机理有了初步的认识,但还没有掌握低能离子注入生物体的作用规律,特别是利用金属离子对微生物进行诱变还没有报道.本课题选择苯丙氨酸生产(略)杆菌进行低能离子处理,观察和统计了离子注入大肠杆菌所引起的生物学效应,旨在为进一步探索低能离子与生物体相互作用规律的研究打下基础,(略)高产菌株来进一步提高苯丙氨酸的产量. 本课题实验主要从如下几个方面展开:首先,对实验室保藏菌株进行复壮、培养,选定酶活高,生长速度快,培养条件粗放的菌株,作为诱变筛选的出发菌株. 然后,重点讨论氮离子注入诱(略)生物学效应.利用不同能量、剂量的氮离子处理大肠杆菌,通过绘制存活率曲线比较不同能量、剂量注入下大肠杆菌的存活率,找出最佳的注入能量和剂量.在该能量剂量下对菌株进行反复诱变,摸索低能离子与大肠杆菌的相互作用规律,统计变(略)进行大量的筛选工作,在经过遗传稳定实验后,最终得到一株比出发菌株摇床...Low-energy ion im(omitted)has been considered as new kind of mutation breeding and foreign (omitted)ery techniques. By the means of implantin(omitted)gy ions into organisms, the biological effects and the function mechanisms of the techni(omitted)nvestigated by some researchers. Although the researchers have observed some biological effects and reveals some basic me(omitted)ince past the decade, they do not master the roles of low-energy ion implantation, and the studies on the law of inheritance in t...目录:摘要第4-6页ABSTRACT 第6页第1章文献综述第12-23页·离子束生物技术与应用进展第12-17页·离子注入与生物体相互作用第12-15页·离子注入微生物诱变育种的应用现状第15-16页·离子注入微生物诱变育种的市场前景第16-17页·L-苯丙氨酸的研究现状和发展趋势第17-22页·L-苯丙氨酸的性质和用途第17-18页·L-苯丙氨酸的制备方法第18-20页·L-苯丙氨酸的市场分析第20-22页·本论文的研究目的和意义第22-23页第2章材料与方法第23-31页·材料第23-24页·菌种第23页·主要仪器第23页·主要试剂第23-24页·培养基第24页·实验方法第24-31页·苯丙酮酸浓度的测定方法第24-25页·苯丙氨酸浓度的测定方法——高效液相色谱法第25页·底物的制备方法第25页·天冬氨酸转氨酶酶活的测定方法第25-26页·转化实验第26页·出发菌株的筛分方法第26页·氮离子注入诱变方法第26-28页·金属离子注入诱变方法第28页·摇瓶条件下对高产菌株的培养及转化条件的优化第28-29页·L 发酵罐上培养条件的优化第29-31页第3章N~+离子注入对苯丙氨酸生产菌株的诱变选育第31-39页·前言第31页·出发菌株的筛分第31-32页·出发菌株稳定性的考察第32页·氮离子注入诱变育种第32-38页·氮离子注入诱变存活率曲线第32-34页·N~+离子注入对菌体突变率的影响第34-36页·N~+离子注入诱变筛选第36-37页·突变菌株遗传稳定性考察第37-38页·小结第38-39页第4章金属离子注入对苯丙氨酸生产菌株的诱变选育第39-50页·前言第39页·金属钛离子注入诱变第39-44页·金属钛离子注入诱变存活率曲线第39-40页·金属钛离子注入对酶活的影响第40-41页·氮离子注入、钛离子注入诱变对菌体突变率的影响比较第41-42页·金属钛离子注入诱变菌株转化实验结果第42-43页·考察高产菌株的遗传稳定性第43-44页·碳、铁、锌、银离子注入诱变第44-49页·碳、铁、锌、银离子注入诱变存活率曲线第44-46页·碳、铁、锌、银注入大肠杆菌对酶活的影响第46-47页·碳、铁、锌、银离子注入对突变率影响的比较第47-48页·金属离子注入诱变菌株转化实验结果第48页·考察高产菌株的遗传稳定性第48-49页·小结第49-50页第5章培养及转化条件的优化第50-57页·前言第50页·培养条件的优化第50-54页·装液量(溶氧)对酶活的影响第50页·转速对酶活的影响第50-51页·接种量对酶活的影响第51-52页·pH 值对酶活的影响第52页·温度对酶活的影响第52-54页·转化条件的优化第54-56页·转化转速与产率的关系第54页·转化时间与产率的关系第54-55页·转化pH 值与产率的关系第55-56页·转化温度与产率的关系第56页·小结第56-57页第6章发酵罐培养条件的优化第57-64页·前言第57页·发酵罐培养条件的优化第57-63页·发酵罐上高产菌株生产曲线、酶活曲线的绘制第57-58页·溶氧对酶活的影响第58-60页·pH 值对菌体高密度培养的影响第60-61页·培养温度对酶活的影响第61-62页·小结第63-64页第7章结论与展望第64-66页·结论第64-65页·展望第65-66页参考文献第66-71页成果第71-72页致谢第72页本论文转载于论文天下:/product.sf.3502326.1/低能离子注入食药用真菌生物效应的研究全文提供:购买充值卡,就可下载本篇论文全文论文编号:3607975【收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿】英文名称:Study on Biological Effects of Edible and Medical Fungi by Low-Energy Ion Implantation学位类型:硕士毕业论文作者:涉及隐私,隐去***作者本人请参看权力声明>>导师:涉及隐私,隐去***毕业学校:涉及隐私,隐去***专业:化学工艺毕业年份:涉及隐私,隐去***关键字:离子注入诱变筛选发酵真菌多糖简介目录:点击此处免费索取本论文简介和目录>>全文提供:购买充值卡,就可下载本篇论文全文论文发表:快速、低价、包过!发表论文就找论文天下!论文摘要: 将离子束应用于食药用真菌的育种以提高(略)微生物诱变育种的新方法.本研究进行了低能离子注入食药用真菌和新疆阿魏菇的诱变筛选的研究,拓展了离子注入技术在食品微生物和工业微生物中的研究与应用范围,同时对提高食药用真菌多糖的含量具有重要的意义. 在确定(略)线、育种路线和筛选路线后,进行了大量的研究工作.通过多批次的离子注入实验,观察了注入离子对细胞的刻蚀情况,确定了提高阿魏菇阿魏多糖含量的最佳注入剂量.在注入过程中,进行了保护剂的选择.为了提高(略)和效率,根据育种思路确定了最佳培养基的配方. 本研究证明,离子注入食药用菌对其多糖含量的提高具有明显的效果.在本研究中,获得了阿魏多糖高产菌株2a-3,发酵周期为4d,其胞内多糖和胞外多糖含量分别较对照菌株提高了20.33%和18.53%,取得了阶段性的成果(略)行真菌多糖的研究和开发奠定了基础.It is a new method which increase polysaccharide content of the edible and medical(omitted)ion implantation . This paper shows that the mutagenic breeding of the edible and medical fungi and Xinj(omitted)ae mushroom by N+ ion implantation,(omitted)en the application range of ion beam bioengineering i(omitted)le microbe and the industrial microbe , moreover, the study will be significant for increasing fungus polysaccharides content. Lots of studies (omitted), after the fermentation technical proce...目录:第1章绪论第6-18页·离子束生物工程学的发展第6-13页·离子束生物工程学第6-7页·低能离子束注入对生物体的作用机理第7-9页·低能离子对生物诱变的基本原理第9-10页·离子束生物工程学的应用进展第10-13页·真菌多糖的研究概况第13-16页·国内真菌多糖结构的研究现状第13-14页·真菌多糖的生物活性的研究现状第14-16页·本文研究的目的和内容第16-18页·目的第16页·内容第16-18页第2章实验装置、材料及方法第18-26页·离子注入机装置简介第18-20页·装置基本情况第18页·离子源第18-19页·靶室和真空系统第19页·注入剂量和剂量率第19页·本装置的基本技术参数第19-20页·实验材料及仪器第20-21页·菌种来源第20页·培养基配方第20页·主要试剂第20-21页·其它实验仪器第21页·产物的检测方法第21-26页·发酵液中多糖的提取与测定第21-23页·多糖含量测定的方法--苯酚-硫酸法第23-24页·原理第23页·试剂第23页·绘制标准曲线第23-24页·,5-二硝基水杨酸(DNS)比色法第24-26页第3章离子束注入食药用真菌及阿魏菇多糖高产菌株的筛选的研究第26-38页·注入前准备第26-27页·通过估算,需做如下准备第26页·阿魏菇、香菇和猴头菇孢子的收集第26-27页·准备注入第27页·离子注入剂量与存活率的关系第27-29页·离子注入对细胞的刻蚀作用第29-31页·育种程序以及筛选方法的研究第31-33页·传代第33页·液体发酵第33-38页·发酵时间对发酵物鲜重与胞外多糖与胞内多糖的影响第34-38页第4章注入时保护剂的选择与发酵时发酵液的变化第38-40页·保护剂的选择第38-39页·发酵过程中发酵液及菌丝球的变化第39-40页第5章结论与展望第40-42页附录I 图片第42-45页附录II 发表论文目录第45-46页附录III 参考文献第46-50页附录IV 致谢第50页购买充值卡,就可下载本篇论文全文本类相关论文:·CXJZ95-198菌株分泌果胶酶和半纤维素酶·从噬菌体肽库中筛选淀粉酶亲和配基的研究·一株高活力纤维素分解菌的筛选及酶学性质研究·蜡样芽孢杆菌核黄素操纵子的克隆与在枯草芽孢杆菌·高等职业教育化工工艺专业的教学改革与实践·酵母粉的作用及氮源对Bacillus subt·一株苝醌类光敏剂产生菌的rRNA基因ITS测序·文昌红树林微生物细胞毒活性物质的筛选·天冬氨酸转氨酶分离纯化及其性质研究·低能离子注入大肠杆菌诱变选育的研究离子注入论文:诱变筛选论文:·稀土超磁致伸缩材料表面离子注入渗氮改性机理研究·Cu离子注入A304不锈钢抗菌性能研究·离子束技术制备聚酰亚胺基体铜膜与钛/铜膜的性能·离子注入和退火对非故意掺杂4H-SiC中本征缺·漆酶高产菌选育及竹材木质素降解研究·秸秆降解菌的诱变筛选及降解效果研究·低能氮离子束诱变筛选盐霉素产生菌的技术研究·一株植物乳酸杆菌LABR-X产细菌素的研究·等离子体诱变筛选降解高浓度对苯二酚的突变株及其·1.报告基因法筛选克拉维酸高产菌2.报告基因发酵论文:真菌本论文转载于论文天下:/product.sf.3607975.1/。

细胞工程智慧树知到课后章节答案2023年下滨州医学院滨州医学院第一章测试1.下列对于细胞工程特点的描述不正确的是()A:综合性B:争论性C:前沿性D:基础性答案:基础性2.细胞工程的研究对象主要是()A:基因B:动植物细胞C:蛋白质D:动植物体答案:动植物细胞3.细胞工程产生的大背景是()A:蛋白质工程B:发酵工程C:生物工程D:基因工程答案:生物工程4.细胞工程诞生的理论基础学科是()A:微生物学B:细胞生物学C:发育生物学D:遗传学答案:细胞生物学5.首次获得第一个体外受精试管兔的是()A:斯沃尔B:张明觉C:罗伯特.爱德华兹D:哈里斯答案:张明觉6.绵羊“多莉”是哪一年出生的?()A:1997B:1998C:1975D:1987答案:19977.下列关于细胞工程的叙述,错误的是()A:去除植物细胞的细胞壁和将动物组织分散成单个细胞均须酶处理B:小鼠骨髓瘤细胞和经抗原免疫小鼠的B淋巴细胞融合可制备单克隆抗体C:某种植物甲乙两品种的体细胞杂种与甲乙两品种杂交后代的染色体数目相同D:电刺激可诱导植物原生质体融合或动物细胞融合答案:某种植物甲乙两品种的体细胞杂种与甲乙两品种杂交后代的染色体数目相同8.现代生物工程的组成是①发酵工程②酶工程③细胞工程④基因工程⑤蛋白质工程⑥生物化学工程()A:①②③④B:①②③④⑤⑥C:①②③D:①②③④⑤答案:①②③④⑤⑥9.哪一年成功培育出世界首例试管婴儿()A:1978B:1997C:1977D:1975答案:197810.下列哪一项生物技术与细胞全能性是无关的()A:胚胎分割移植B:克隆羊的培育C:干细胞培育出器官D:无籽西瓜的制种答案:无籽西瓜的制种第二章测试1.蛋白质的基本单位是()。

A:氨基酸B:单糖C:多糖D:核苷酸答案:氨基酸2.下列属于真核生物的是()。

A:细菌B:植物C:蓝藻D:支原体答案:植物3.细胞有丝分裂过程中,所有染色体排列在细胞中央的赤道面上是发生在哪个时期()。

玉米育种中分子标记的研究进展与应用作者:蔡春荣许海涛来源:《现代农业科技》2008年第18期摘要分子标记技术的开发利用使玉米育种家有可能直接根据基因型而不是表现型进行选择,在玉米育种工作中起着越来越重要的作用。

综述了玉米育种中主要的分子标记和近年来分子标记技术在玉米遗传图谱构建、目标基因的标记与定位、遗传多样性研究、品种真实性鉴定、杂种优势预测以及分子标记辅助选择中的应用。

关键词玉米育种;分子标记;应用中图分类号 S513.035.3文献标识码A文章编号1007-5739(2008)18-0168-02分子标记是20世纪80年代随着分子生物学的发展开发的一类以DNA多态性为基础的遗传标记,它能够反映植物在遗传物质DNA水平下产量差异,是生物遗传物质变化的外在反映,信息量极为丰富,而且不受外部环境的影响[1]。

在植物的不同发育阶段、不同环境条件下、不同组织中都可以进行检测,使得对基因型的早期选择成为可能,而且在后代中表现显性、共显性遗传。

不仅有利于对隐性基因控制的农艺性状进行选择,而且可以利用与目标基因紧密连锁的分子标记对育种后代材料进行相关选择,提高选择的准确性,缩短育种年限,减少工作量,提高育种效率。

分子标记技术的迅猛发展,促进了玉米育种研究各个领域的发展。

1玉米育种中的主要分子标记1.1RFLPRFLP即限制性片段多态性。

其基本原理是检测DNA在限制性内切酶酶切后形成的特定DNA片段的大小,包括基因组DNA限制性酶切、电泳分离、southern转移、特异性探针杂交检测等步骤。

1.2RAPDRAPD即随机扩增多态性,是由Williams(1990)和Welsh(1990)领导的2个研究小组同时发现的一种新的DNA分子标记。

它是以PCR为基础,利用人工合成的随机序列寡核苷酸作引物,以生物的基因组DNA作为模板进行PCR扩增反应,产生不连续的DNA产物,通过琼脂糖凝胶电泳来检测DNA序列的多态性。

中学生物学习题解析知到章节测试答案智慧树2023年最新牡丹江师范学院第一章测试1.高中生物课程是普通高中科学学习领域中的一个科目,它兼有:自然科学共有的探究性、在初等教育和高等教育之间起承上启下作用的衔接性、提高学生生物科学素养的教育性、供不同发展方向学生进行学习的选择性等特性。

()参考答案:对2.高中教育阶段的生物学课程是以提高学生生物学核心素养为宗旨的学科课程,是树立社会主义核心价值观、实现“立德树人”根本任务的重要载体。

()参考答案:对3.高中教育阶段的生物学课程是科学领域的重要学科课程之一,其精要是展示生物学的基本内容,反映自然科学的本质。

它既要让学生获得基础的生物学知识,又要让学生领悟生物学家在研究过程中所持有的观点以及解决问题的思路和方法。

()参考答案:对4.关于高中生物课程结构的描述中不正确的是()。

参考答案:必修课程共有 3 个模块5.关于我国教育部考试中心构建的高考评价体系的叙述错误的是()。

参考答案:关键能力与必备知识,是以学科素养为导向进行界定的,必备知识为考查重点6.我国高考的核心功能是()。

参考答案:引导教学;立德树人;服务选才7.下列各项中,属于高中生物课程必修模块组成部分的是()。

参考答案:遗传与进化;分子与细胞8.下列各项中,哪些属于生物学核心素养()。

参考答案:生命观念;社会责任;科学思维;科学探究9.基于高中生物新课标的高考命题的依据,下列说法正确的是()。

参考答案:命题必须依据课程标准中的内容标准、学业质量标准要求进行;命题必须以生物学核心素养、学科教学内容和真实问题情境等要素组织命题;试题立意不仅是考知识,而是通过感悟、体验,考查批判性思维、实践能力和创新能力,进而形成、建构和发展学科核心素养;命题必须注意内容标准、学业质量标准试题与核心素养的对应关系10.基于高中生物新课标的高考命题的要求,下列说法正确的是()。

参考答案:根据课程标准中学业质量要求,设计对学习内容的考查要求层次;试题要能够测量出不同素养水平学生的表现,并设计相应的评分标准;命题的问题指向要明确,尽可能清晰、直接,确保题目的公平性、科学性和规范性;情境设定应尽量真实,情境设定尽可能符合高中学生的生活经验第二章测试1.瘦肉精的学名为盐酸克伦特罗,是一种肾上腺类神经兴奋剂,其分子式为C12H18Cl2N2O,其可通过促进蛋白质合成而实现动物营养再分配,提高瘦肉率。

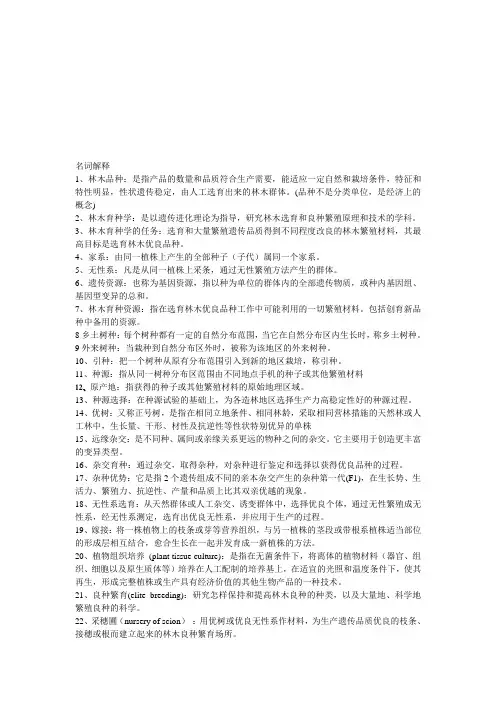

名词解释1、林木品种:是指产品的数量和品质符合生产需要,能适应一定自然和栽培条件,特征和特性明显,性状遗传稳定,由人工选育出来的林木群体。

(品种不是分类单位,是经济上的概念)2、林木育种学:是以遗传进化理论为指导,研究林木选育和良种繁殖原理和技术的学科。

3、林木育种学的任务:选育和大量繁殖遗传品质得到不同程度改良的林木繁殖材料,其最高目标是选育林木优良品种。

4、家系:由同一植株上产生的全部种子(子代)属同一个家系。

5、无性系:凡是从同一植株上采条,通过无性繁殖方法产生的群体。

6、遗传资源:也称为基因资源,指以种为单位的群体内的全部遗传物质,或种内基因组、基因型变异的总和。

7、林木育种资源:指在选育林木优良品种工作中可能利用的一切繁殖材料。

包括创育新品种中备用的资源。

8乡土树种:每个树种都有一定的自然分布范围,当它在自然分布区内生长时,称乡土树种。

9外来树种:当栽种到自然分布区外时,被称为该地区的外来树种。

10、引种:把一个树种从原有分布范围引入到新的地区栽培,称引种。

11、种源:指从同一树种分布区范围由不同地点手机的种子或其他繁殖材料12、原产地:指获得的种子或其他繁殖材料的原始地理区域。

13、种源选择:在种源试验的基础上,为各造林地区选择生产力高稳定性好的种源过程。

14、优树:又称正号树,是指在相同立地条件、相同林龄,采取相同营林措施的天然林或人工林中,生长量、干形、材性及抗逆性等性状特别优异的单株15、远缘杂交:是不同种、属间或亲缘关系更远的物种之间的杂交。

它主要用于创造更丰富的变异类型。

16、杂交育种:通过杂交,取得杂种,对杂种进行鉴定和选择以获得优良品种的过程。

17、杂种优势:它是指2个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代(F1),在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象。

18、无性系选育:从天然群体或人工杂交、诱变群体中,选择优良个体,通过无性繁殖成无性系,经无性系测定,选育出优良无性系,并应用于生产的过程。

高二生物必修一知识点总结(人教版)第一章细胞的基本结构和功能1.1 细胞的发现和发展•史前时期的简单细胞•17世纪发现显微镜,发现微生物•18世纪末19世纪初发现植物细胞和动物细胞•细胞学成为现代生物学的基础1.2 细胞的基本结构•细胞膜:细胞的保护屏障,控制物质进出•细胞质:包括细胞器和细胞液,维持细胞生命活动•细胞核:细胞的控制中心,维持和传递遗传信息1.3 细胞膜的结构和功能•磷脂双层结构•蛋白质的不同功能:通道蛋白、载体蛋白、识别蛋白、酶类蛋白•拉环实验1.4 细胞的运动方式•真核细胞内质网运动•植物细胞中的质壁连结和质间连结•动物细胞中鞭毛、纤毛、假足的运动1.5 细胞的分裂方式•有丝分裂:分为前期、中期、后期、末期四个阶段,适用于一些有核的真核生物。

•无丝分裂:直接将细胞的全部或部分内容分配给子细胞,适用于原核生物和一些多核的真核生物。

第二章遗传基础2.1 基因的探秘•孟德尔的遗传实验•摩尔根的遗传实验•珍妮·莫尔的发现2.2 遗传信息的分离和组合规律•子代与亲代的遗传关系•杂交和自交的遗传规律•自由组合和连锁互换2.3 DNA的结构和功能•酶切技术和凝胶电泳•DNA的两条链互补配对•DNA的复制、转录和翻译2.4 生物的遗传变异和人类的遗传病•生物的遗传变异:突变和重组•人类遗传病的基因类型:常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传、X染色体连锁隐性遗传、X染色体连锁显性遗传第三章生物技术基础3.1 生命的分子基础•DNA技术的诞生和发展•各种酶和细胞的作用3.2 细胞培养基础•细胞培养的定义和作用•细胞培养常用工具和方法3.3 分子生物学技术•PCR技术和其应用•DNA测序和基因工程3.4 生物技术在生活中的应用•利用基因工程进行作物育种•生物质转化及其应用•细胞技术在医学、药学和环境保护方面的应用以上是高二生物必修一的知识点总结。

希望同学们能够仔细学习,掌握这些基础的生物知识,为更深入的学习和了解生物世界打下坚实的基础。

八年级生物会考复习提纲第15章:动物的运动一、生活在不同环境中的动物,其运动方式表现出与生活环境相适应的现象。

动物的运动方式是多种多样的:水中—游泳;陆地—爬行,行走,奔跑,跳跃;空中—飞行。

二、人和脊椎动物的运动系统由骨、骨连接和骨骼肌三部分组成。

在神经系统的调节和其他系统的配合下,运动系统起着支持、保护和运动的作用。

1、骨的结构:骨膜、骨质(骨密质和骨松质)、骨髓。

课本11页图骨膜内层的成骨细胞,与骨的长粗和骨折后的修复有关;骺骨软骨层的细胞与骨的长长有关。

骨髓充填在骨髓腔和骨松质的间隙内,分为红骨髓和黄骨髓两类。

红骨髓有造血功能;成人的一些骨髓腔中的骨髓呈黄色,且不能产生血细胞,称为黄骨髓。

当机体严重缺血时,部分黄骨髓可转变为红骨髓,恢复造血的能力。

骨的成分:在成人骨中,有机物约占1/3,无机物约占2/3,所以骨既有硬度又有弹性;在儿童少年的骨中,有机物多于1/3,则这种骨的弹性大,硬度小;老年人的骨中无机物多于2/3,则这种骨的硬度大,易骨折。

2、骨连接:关节包括关节面(关节头和关节窝)、关节囊(保护作用)、关节腔。

特点:灵活性和牢固性。

课本13页图3、骨骼肌包括肌腱(两端,白色,连接作用)和肌腹(中央,红色,收缩作用)三、运动的形成:运动是以骨为杠杆、关节为支点、骨骼肌的收缩为动力形成的。

骨骼肌要受神经系统的协调和控制。

运动所需的能量来源于肌细胞内有机物的氧化分解。

屈肘时,上臂肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱二头肌舒张,肱三头肌收缩。

第16章:动物的行为1、动物的行为:动物体在内外刺激下所产生的活动表现。

先天性行为:一出生就会,也称本能行为(遗传、自然选择进化而来)后天学习行为:动物借助个体生活经验和经历,使自身行为发生的适应性变化的过程。

对环境改变作出有利于生存的反应。

2、动物行为根据功能分为:取食行为、领域行为、攻击行为、繁殖行为、节律行为、防御行为(警戒色,拟态,保护色)、社群行为(群居,分工,等级。

生物育种技术-苏教版选修2 生物科学与社会教案教学目标1.了解常见的生物育种技术及其原理;2.学会分析育种过程中的遗传规律与方法;3.探究生物育种技术在农业、医学等领域中的应用;4.培养科学探究和解决问题的能力。

教学重点1.常见生物育种技术的原理和应用;2.遗传规律在育种中的应用。

教学难点1.育种方法的选择和优化;2.育种中的遗传问题。

教学内容1. 常见生物育种技术1.1 选择育种选择育种是指根据某一性状的表现情况从群体中选择个体作为父本和母本,进行杂交后代的群体选择,进而达到选育目标的目的。

科学家通过选择育种,可以有效地改变农作物或家畜的性状,如提高产量、增加营养成分等。

1.2 杂交育种杂交育种也称控制授粉育种,是指利用不同基因型的个体通过杂交组合,产生更优生物种的育种方法。

通过异源杂交,可以组合不同基因型的个体,在后代中形成新的基因组合,产生表现更优异的性状,从而达到科学家的选育目标。

1.3 突变育种突变育种是指人工诱导或自然发生的基因变异,筛选出有利变异表现的生物,并通过不断育种,稳定有利表现的基因型,形成稳定的新品种。

突变育种是生物育种中最为有效的方法之一,科学家可以通过诱导突变,快速地从一定数量的个体间筛选出有利性状的个体。

2. 遗传规律在育种中的应用2.1 隐性基因的筛选遗传学研究表明,某些基因是通过隐性遗传方式表现的,也就是说,即使个体身上并未表现该基因型的性状,但实际上这个基因仍然存在。

因此,在群体中筛选出隐性基因,倍增利用。

科学家可以通过分析个体和后代的基因组,搞清楚某些性状为何未表现出来,并进而通过育种将隐性基因表现出来。

2.2 基因转移技术基因转移技术是指将一个有利的生物特征基因从一个物种中提取出来,将其注入到另一个物种的基因组中。

通过基因转移技术,可以使另一物种拥有原物种的有利特性,从而实现基因改造。

这种技术常被应用在农业生产中,可以改善农作物的产量和品质,以及增加农作物的抗病性。

16--生物技术•遗传育种 引用格式:马铃铃,郑宇宏,孟凡凡,等. 优质高产大豆新品种吉育2511的选育[J]. 湖南农业科学,2022(1):16-18. DOI:10.16498/ki.hnnykx.2022.001.004大豆作为中国5大主要农作物之一,是人类植物脂肪和蛋白质的重要来源,在人们日常膳食结构中占有重要地位[1]。

我国的大豆产量和自给率都非常低,是世界上最大的大豆进口和消费国。

我国的大豆年产量只有1 000万t 左右,占比不足世界大豆总产量的10%,需求量却超过1亿t 。

2020年我国累计进口大豆10 033万t ,较2019年增加1 182万t ,刷新了2017年 进口9 553万t 的记录。

在我国耕地资源紧缺的条件下,选育优良品种提高单产是扭转目前我国大豆主要依赖进口局面的有效途径之一[2]。

我国生产上使用的大豆品种90%以上来自常规育种,有性杂交育种仍是大豆育种的主要方法和重要手段[3-4]。

于是,吉林省农业科学院大豆研究所利用有性杂交的常规育种方法,经多代系谱法成功选育出了大豆新品种吉育2511。

1 选育过程1.1 亲本性状母本黑农48(原品系名哈98-3958)是黑龙江省农业科学院大豆研究所用哈90-6719×绥90-5888的后代经多代系谱法于2004年育成的高产、稳产、高蛋白大豆品种。

其综合品质优,百粒重22 g ,蛋白质含量45.23%,同时表现出很强的抗病能力,尤其对大豆花叶病毒高抗。

父本垦农23是黑龙江八一农垦大学以红丰10号×垦农5号的后代经多代系谱法于2012年育成的高产、稳产大豆品种。

百粒重21 g ,脂肪含量高达22.01%,属于高油大豆品种。

1.2 选育过程以高产、稳产、优质为主要育种目标,2015年夏季在公主岭用黑农48为母本,垦农23为父本配制杂交组合,同年冬季在海南种植F 1代;2016年在范家屯种植F 2代并选择高产单株;2016年冬季在海南种植F 3代并选择高产优质株行;2017—2018年在吉林省范家屯、龙井、敦化等地进行多点试验,2019—2020年参加吉林省大豆科企联合体区域试验,2020年同时参加了吉林省大豆科企联合体生产试验,于2021年通过吉林省农作物品种审定委员会审定,审定编号为吉审豆20210021。

遗传学课后作业题目及答案第一章绪论解释下列名词遗传学、遗传、变异。

答遗传学是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

遗传是指亲代与子代相似的现象。

如种瓜得瓜、种豆得豆。

变异是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。

如高秆植物品种可能产生矮杆植株一卵双生的兄弟也不可能完全一模一样。

简述遗传学研究的对象和研究的任务。

答遗传学研究的对象主要是微生物、植物、动物和人类等,是研究它们的遗传和变异。

遗传学研究的任务是阐明生物遗传变异的现象及表现的规律;深入探索遗传和变异的原因及物质基础,揭示其内在规律;从而进一步指导动物、植物和微生物的育种实践,提高医学水平,保障人民身体健康。

为什么说遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素?答生物的遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、发展的。

没有遗传,不可能保持性状和物种的相对稳定性;没有变异就不会产生新的性状,也不可能有物种的进化和新品种的选育。

遗传和变异这对矛盾不断地运动,经过自然选择,才形成形形色色的物种。

同时经过人工选择,才育成适合人类需要的不同品种。

因此,遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素。

为什么研究生物的遗传和变异必须联系环境?答因为任何生物都必须从环境中摄取营养,通过新陈代谢进行生长、发育和繁殖,从而表现出性状的遗传和变异。

生物与环境的统一,是生物科学中公认的基本原则。

所以,研究生物的遗传和变异,必须密切联系其所处的环境。

遗传学建立和开始发展始于哪一年,是如何建立?答孟德尔在前人植物杂交试验的基础上,于1856~1864年从事豌豆杂交试验,通过细致的后代记载和统计分析,在1866年发表了“植物杂交试验“论文。

文中首次提出分离和独立分配两个遗传基本规律,认为性状传递是受细胞里的遗传因子控制的,这一重要理论直到19年狄·弗里斯、柴马克、柯伦斯三人同时发现后才受到重视。