唐代气候变化与唐代历史兴衰

- 格式:pdf

- 大小:256.35 KB

- 文档页数:10

唐朝因干旱而灭亡?中国青年报德国学者认为,公元751年唐朝军队与阿拉伯大军激战于中亚重镇怛逻斯,唐军大败,此后唐朝开始衰落,这恰好处于季风异常的少雨干旱期。

长期干旱和夏季少雨导致谷物连年歉收,激起农民起义,并最终导致唐朝在907年灭亡。

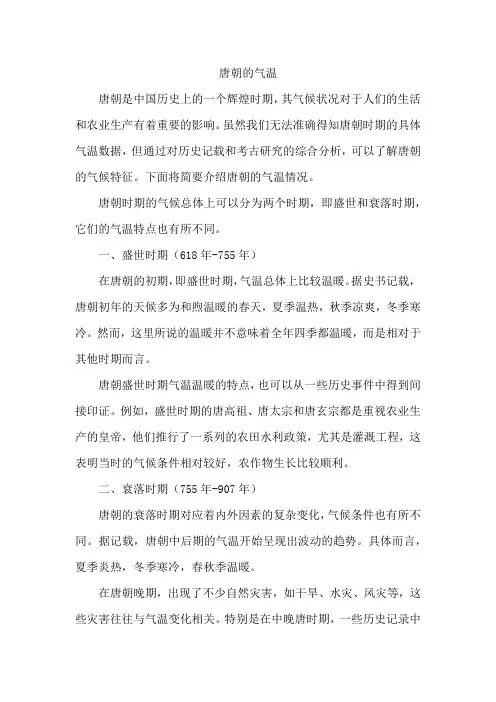

唐代疆域图作者:佚名一群穿梭于水泥丛林的现代人,用精密的仪器,分析一块78000岁的“石头”,以此追逐季风的强弱,并揭开一个1000多年前的谜底——中国最辉煌的大唐盛世因干旱而灭亡。

这不是最新档的好莱坞魔幻大片,而是德国波兹坦地学研究中心豪格和他的科研小组于去年1月4日在《自然》杂志刊登的论文。

这当然不是一块普通的“石头”。

它取自广东省湛江市西南部的湖光岩玛珥湖。

在这个14万年前火山爆发形成的湖泊中,沉积着60米厚的火山泥,其中蕴含着丰富的气候环境信息,是宝贵的“天然年鉴”和“自然档案”。

豪格小组相信,通过岩芯样品的磁属性和钛物质,可以揭示东亚古代冬季季风强度。

而这,直接影响了一个朝代的兴衰。

他们认为,公元751年唐朝军队与阿拉伯大军激战于中亚重镇怛逻斯,唐军大败,此后唐朝开始衰落,这恰好处于季风异常的少雨干旱期。

长期干旱和夏季少雨导致谷物连年歉收,激起农民起义,并最终导致唐朝在907年灭亡。

通过同样的方法,豪格小组还发现了另一个惊人的秘密:同样的气候变化也曾在中美洲出现,公元9世纪左右,加勒比海地区出现了持续100多年的干旱,著名的玛雅文明也因此消亡。

英国广播公司(BBC)第一时间播发了豪格小组的文章,顿时引起众多国内外媒体的关注。

网络上质疑声一片:德国科学家都在研究唐朝,为什么却听不到中国科学家的声音?一场科学结论的拉锯战国家气候中心首席古气候学家、64岁的张德二用电脑演示着各种洪水、干旱、降尘模型,并将分析同故宫保存的记录相比较。

她案头有各种树的年轮图,分析着500年来的降水模式。

她追踪着历史上一次次蝗虫灾害,正着手出版一本关于中国蝗灾史的新书。

这些工作都因BBC传来的消息戛然中断。

唐朝的气温唐朝是中国历史上的一个辉煌时期,其气候状况对于人们的生活和农业生产有着重要的影响。

虽然我们无法准确得知唐朝时期的具体气温数据,但通过对历史记载和考古研究的综合分析,可以了解唐朝的气候特征。

下面将简要介绍唐朝的气温情况。

唐朝时期的气候总体上可以分为两个时期,即盛世和衰落时期,它们的气温特点也有所不同。

一、盛世时期(618年-755年)在唐朝的初期,即盛世时期,气温总体上比较温暖。

据史书记载,唐朝初年的天候多为和煦温暖的春天,夏季温热,秋季凉爽,冬季寒冷。

然而,这里所说的温暖并不意味着全年四季都温暖,而是相对于其他时期而言。

唐朝盛世时期气温温暖的特点,也可以从一些历史事件中得到间接印证。

例如,盛世时期的唐高祖、唐太宗和唐玄宗都是重视农业生产的皇帝,他们推行了一系列的农田水利政策,尤其是灌溉工程,这表明当时的气候条件相对较好,农作物生长比较顺利。

二、衰落时期(755年-907年)唐朝的衰落时期对应着内外因素的复杂变化,气候条件也有所不同。

据记载,唐朝中后期的气温开始呈现出波动的趋势。

具体而言,夏季炎热,冬季寒冷,春秋季温暖。

在唐朝晚期,出现了不少自然灾害,如干旱、水灾、风灾等,这些灾害往往与气温变化相关。

特别是在中晚唐时期,一些历史记录中提到了严重的寒潮和冻灾事件。

这些灾害对农业生产造成了严重的影响,直接导致了经济和社会的动荡。

需要注意的是,上述的气温变化只是对唐朝某些时期的总体趋势做了简要介绍,并不能准确地刻画整个唐朝时期的气温情况。

另外,由于当时缺乏气象观测和气温记录的手段,我们无法获取到准确的气温数据。

综上所述,唐朝时期的气温总体上比较温暖,尤其是在其盛世时期,这有利于农业生产和社会的稳定。

然而,在其衰落时期,气温开始出现波动,并且出现了一系列自然灾害,给整个国家带来了巨大的冲击。

同时,我们需要意识到,唐朝时期的气温情况是历史上的一个片段,也受到其他因素的影响,因此我们需要更多的研究和科学手段来深入了解唐朝时期的气候变化。

⼤唐亡于⽓候?从公元741年的⼀场雪说起当第⼀场雪降临长安城的时候,唐⽞宗和所有⼈都觉得,这个冬天,似乎来得⽐较早。

这是⼤唐开元⼆⼗九年九⽉丁卯⽇(741年10⽉21⽇),这场初雪,相⽐长安城的往年,提前了约38天。

唐⽞宗没有意识到的是,⼤唐帝国在从618年建国后,持续100多年的暖湿⽓候,将以这场初雪作为标志,此后逐渐⾛⼊冷⼲⽓候,并掀起⼀场帝国的剧变。

随着开元盛世进⼊最后⼀年的尾声,寒冷的⽓候,也给北⽅游牧的契丹和奚族带来了剧烈的冲击,他们开始频繁南下冲击⼤唐帝国的边疆,于是,就在这场⽐往年明显提早的初雪之后的第⼆年,⼤唐天宝元载(742年),40岁的安禄⼭被正式任命为东北边疆的平卢节度使,15年后(755年),在东北掌权多年的安禄⼭,将带领⼿下的兵⼠和契丹、奚族的叛胡,掀起⼀场⼏乎摧毁⼤唐帝国的动荡。

没有⼈意识到⽓候转型的隐性效应和巨⼤威⼒,但⼤唐帝国,即将因为⽓候转冷和诸多综合因素,逐渐⾛上毁灭的冬天。

1在中国的历史性⽓候循环中,曾经出现过四个寒冷期,分别是东周(春秋战国)、三国魏晋南北朝、五代⼗国两宋、明末⾄清朝共四个⽓候冷⼲时期,⽽与之相对应,则是中国的王朝动荡以及北⽅游牧民族在天灾⼈祸之下、不断南下冲击农业民族领地。

在中国科学院地理科学与资源研究所所长葛全胜看来,第三个寒冷期的分界点,如果仔细追溯,开元盛世最后⼀年(741年)的这⼀场明显提前⼀个多⽉的初雪,显然是值得关注的标志性事件,在此后,⼤唐帝国逐渐进⼊冷⼲寒冷期,尽管中间有短暂的暖湿回温,但并未改变此后整体的寒冷趋势。

▲中国历史的⽓温变化趋势此前在隋末时期,中国⽓候在南北朝末年暖湿多年后,再次转⼊⼲冷时期,先是582年,突厥由于北⽅⼲冷天灾⼊侵,隋军组织反击,“⼠卒多寒冻,堕指者千余⼈”;到了589年,当年杨⼴被⽴为皇太⼦,“其夜烈风⼤雪,地震⼭崩”;到了600年,“京师⼤风雪”;609年,隋炀帝⾄青海攻吐⾕浑,“⼠卒冻死者太半”;612年,“(隋炀)帝亲征⾼丽,六军冻馁,死者⼗⼋九”。

七年级历史盛唐气象知识点盛唐时期是中国历史上一个繁荣发展、文化辉煌的时期,也是中国气象研究的黄金时期。

在这个时期,许多杰出的气象学家进行了许多重要的研究,积累了大量的气象知识。

这些知识对当今的气象研究和天气预报有着深远的影响。

接下来,我们将介绍盛唐气象方面的知识点,以便对七年级学生进行深入了解。

1. 李淳风和禹贡李淳风是盛唐时期著名的气象学家,他所研究的气象知识对于气象学的发展起到了积极的作用。

而禹贡则是盛唐时期著名的天文学家,他对恒星的观测研究对于盛唐气象的研究有着重要的参考意义。

这两位学者对于盛唐气象的研究有着非常重要的贡献。

2. 气象预报在盛唐时期,气象预报就已经有了比较成熟的体系。

气象学家们通过观测天象、气压、风向等因素来预测未来的天气情况。

当时的气象预报系统虽然不如现代先进,但在当时却是很先进和准确的。

3. 盛唐时期气候变化在盛唐时期,气候发生了很大的变化。

早在唐太宗时期,全国就已经实行了制度化天灾记录和天灾赈济制度。

唐代气候变化主要有两个方面:一方面是整体变暖,另一方面是气候异常。

这些气候变化给当时的农业生产和社会生活带来了很大的影响。

4. 盛唐天文地理知识盛唐时期天文地理知识非常丰富。

当时的学者们认为地球是圆的,而不是扁的。

此外,他们还研究了地球的经纬度、昼夜长度、太阳的日常运行路径等等。

这些知识在当时非常先进,对于发展气象科学产生了很大的影响。

5. 盛唐灾害防范知识盛唐时期,经常发生一些大规模的自然灾害,如洪水、地震等等。

气象学家们通过研究气象和地质学等知识,为王朝制定了一系列的防灾预案,如加强水利设施、加强地质监测等等。

这些防灾预案在当时起到了非常积极的作用,有力保障了人民的生命、财产安全。

总之,盛唐时期的气象研究对于当时的社会发展有着非常积极的作用,而今天,我们也能从中学到很多有用的知识,为我们的人类文明进步做出贡献。

六年级历史盛唐气象知识点盛唐时期,是中国历史上一个灿烂辉煌的时代。

在这个时期,盛唐政权极为稳定,国力强盛,经济发展繁荣。

同时,气象条件对盛唐的发展也起到了重要的作用。

在这篇文章中,我们将介绍一些盛唐时期的气象知识点。

一、盛唐时期的气候特点盛唐时期的气候主要呈现温暖湿润的特点。

在这个时期,中国的气候整体较为稳定,四季分明。

盛夏时节,炎热天气相对较长,气温较高,多雨少风。

冬季则相对寒冷,但气温波动不大,少有极寒天气。

春秋两季气温适中,是人们活动的好时节。

二、盛唐时期的降水状况盛唐时期的降水状况较为适宜,雨水分布均匀。

主要的降水形式是雨水,除了夏季较多的雷雨外,其他季节的雨水相对稳定。

此外,盛唐时期也有雪、雾、霜等降水形式,但相对来说较少。

三、盛唐时期的气象观测与预测在盛唐时期,古人已经开始对气象进行观测与预测。

他们通过研究天象、气象现象以及动物行为等来判断天气的变化。

例如,他们会观察龙吟、鹤舞等现象,来预测降雨的时间和地点。

同时,盛唐时期的朝廷也建立了观测台,专门用于观测气象现象,为政府的决策提供依据。

四、盛唐时期的气象灾害尽管盛唐时期的气象条件整体较好,但也时常出现一些气象灾害。

其中,较为常见的是洪水、旱灾和风灾。

由于降水量不均匀,一些地区会发生洪水,造成严重的灾害和损失。

而在降雨稀少的地区,则会发生旱灾,导致农作物歉收。

此外,强风也是盛唐时期的一大气象灾害,对沿海地区和渔民的生活带来困扰。

五、盛唐时期的气象与文化盛唐时期的气象现象对文化产生了重要影响。

在盛唐时期的诗词中,天气常常被用来表达情感和描绘景物。

许多脍炙人口的诗词作品中都可以看到对雨、雪、月亮等气象现象的描写。

盛唐时期还出现了许多著名的气象学家,他们通过对天文、地理和气象的研究,为中国的气象学奠定了基础。

综上所述,盛唐时期的气象条件相对较好,气候温暖湿润,降水适宜。

古人通过观测和预测天气,为社会生活和政府决策提供了依据。

然而,气象灾害仍然会给人们的生活带来一定的困扰。

编者按: 2007年1月4日《Nature 》杂志发表了Yancheva 等人题为“Influence of the intertropical convergence zone on the East-Asian monsoon ”(热带辐合带对东亚季风的影响)的论文。

他们使用雷州半岛湖光岩钻孔代用资料讨论了16000 a 以来东亚季风的变化及其机制,提出了冬季风与夏季风在短时间尺度上呈负相关的观点,并指出中国唐朝的衰亡与当时冬季风增强、夏季风减弱造成的干旱气候有因果关系。

同年11月15日《Nature 》杂志发表了张德二、陆龙骅针对此文的质疑文章,题为“Anti-correlation of summer and winter monsoons?”(冬季风和夏季风是反相关吗?)。

张德二等依据中国历史气候记录提出了3项质疑:1)对所谓唐朝后期气候干旱提出质疑;2) 对Yancheva 等的主要推论“冬季风强则夏季风弱”及“东亚夏季风弱则夏季干旱少雨”提出质疑;3) 对用钛含量值作为冬季风强弱变化的代用指标提出了质疑。

此外,还指出该文中有关中国历史知识的一些误读。

许多国内读者希望了解此讨论的有关情况,所以本刊在此简要介绍了张德二等对Yancheva 等论文质疑的主要观点和依据,同时以附件方式给出了丁仲礼院士和周力平教授的看法。

由于版权所限,不宜介绍双方讨论的细节,感兴趣的读者可以阅读原文。

希望通过这样的讨论能为古气候研究提供一些新的思路和方法。

文章编号:1673-1719 (2008) 02-0126-05由中国历史气候记录对季风导致唐朝灭亡说的质疑张德二(中国气象局国家气候中心, 北京100081) 2007年1月4日《Nature 》杂志发表了Yancheva 等10人的题为“Influence of the intertropical convergence zone on the East-Asian monsoon ”(热带辐合带对东亚季风的影响) 的论文[1],这是德国波兹坦地学研究中心气候动力与沉积学科的主管豪格(G. H. Haug )率领的科研小组的一项成果,认为是季风的变化引起的长期干旱导致了唐朝的灭亡。

唐朝灭亡与气候有关?作者:佚名 文章来源:文史纵横 点击数: 138 更新时间:2009-1-13以兰州大学教授张平中为首的研究团队通过对一根石笋的分析,重建了1810年来亚洲季风的变化历史,并且发现季风的减弱和王朝的衰亡有着对应关系。

其实,这并不是第一次有人提出这个观点,去年德国人豪格(Jeralt Haug)就曾在《自然》杂志上发表论文称,唐代灭亡和季风减弱有着直接的关系,但中国国家气候中心首席古气候学家张德二却对此进行了反驳。

那么,新的研究是否可信呢? 技术分析 季风减弱,唐朝灭亡豪格团队的研究样本是取自广东省湛江市西南部的湖光岩玛珥湖的岩芯样品。

在这个14万年前火山爆发形成的湖泊中,沉积着60米厚的火山泥,其中蕴含着丰富的气候环境信息。

豪格团队相信,通过岩芯样品的磁属性和钛物质,可以揭示东亚古代季风强度。

而这直接影响了一个朝代的兴衰。

他们认为,公元751年,唐朝军队与阿拉伯大军激战于中亚重镇怛逻斯。

此后唐朝开始衰落。

这恰好处于夏季风减弱的少雨干旱期。

长期干旱和夏季少雨导致谷物连年歉收,激起农民起义,并最终导致唐朝在907年灭亡。

通过同样的方法,豪格团队还发现了另一个惊人的秘密:同样的气候变化也曾在中美洲出现。

公元9世纪左右,加勒比海地区出现了持续100多年的干旱,著名的玛雅文明也因此消亡。

文献依据 湿润期夹着干燥期很快,中国国家气候中心首席古气候学家张德二和中国气象科学研究院极地气象研究室主任陆龙骅联名向《自然》投稿,反驳德国科学家的观点。

“中国在公元700—900年间经历了两段湿润的气候期,其中夹杂了一个短暂的干旱期。

”张德二在给《自然》的文章中写道,“唐朝灭亡前的最后30年正是处于多雨时段而不是干旱时段。

”陆龙骅曾就此事对《中国青年报》的记者说:“作为中国气候学家,这个时候不出来说话,怎么也说不过去。

”今年64岁的张德二是古气候学巨著《中国三千年气象记录总集》的主要编写人之一。

相关研究人员历时20年,共查录史籍8228种,实际采摘引用7335种,做了繁重的考订工作。

气候变迁怎样影响朝代兴亡?最近气候变暖及碳排放权是一个热门话题。

不同利益主体的博弈点特别复杂,国人建立分析框架可以考虑如下问题:回顾历史,气候变暖对中国有害还是有利?减少碳排放真的能阻止气候变暖吗?中国参与全球碳排放权游戏,背后有哪些考量?我们看一下毛乌素沙漠。

这几年,中国西部发生了比较大的变化。

经过几代人的治沙,西部的环境发生了大面积的改善,毛乌素沙漠就是在这种环境下消失的。

但西部环境的改善,不仅是人类的伟力,与气候变暖也有很大的关系。

1 气温升高对中国的影响地球平均气温每升高1℃,就意味着中国西部的环境将发生大的变化——西部将会降雨增多,恢复历史曾经有过的繁荣。

大家都知道,地球是个水球,表面有大量的水分。

水不仅是生命之源,普育万物,而且比热容非常巨大,吸热能力超强。

温度升高时,海洋会吸收大量的热,温度下降时,海洋会释放大量的热。

因为海洋的存在,地球的温差才会如此之小,变得适宜人类居住,不至于白天零上50℃,晚上零下50℃。

全球平均气温降低1℃的意思是全球的海洋已经释放出了极其巨大的能量后,地球依然无可奈何的降低了1℃。

沿海的人类也许没什么感觉,但是在远离海洋的内陆,带来的后果就是最低温降低十几度那么恐怖。

同时,气温降低时,全球的水蒸气大幅减少,带来的降雨活动也大幅减少。

而根据学者的研究成果,年平均气温下降1℃,那么中国的年均降水量平均要下降100毫米,而且越向北,降雨量下降越多。

在南方地区,降雨量每减少100毫米,粮食产量就会降低10%。

而到了北方,这100毫米的降雨量就更关键了。

我们都知道400毫米的降雨线是农耕的生死线。

只有降雨量大于400毫米才能农耕,哪怕是放牧也要300毫米的降雨量,低于300毫米就是极端干旱,牧草一旦被啃食就很难恢复。

所以这样的地方一般被称为荒漠或沙漠,低于200毫米则直接被称为死亡沙漠。

目前,我国西部的沙漠还比较多,但是中国古代不是这样的,那时候,楼兰、敦煌都还住着很多人呢。

揭秘:唐朝因为气候的波动才出现盛世的吗?大唐的兴衰与气候产生哪些影响?.历史时期气候的冷暖变迁与中国封建王朝的兴替有着惊人的对应关系。

特别是在中国的北方,气候这种影响更为明显和突出。

一言以概之,历史时期气候的冷暖变迁对我国社会发展进程起着推进和延缓的作用。

唐代气候的冷暖波动对当时的经济、政治以及社会产生一定的影响,大唐帝国的兴衰与当时气候的波动并非是历史的巧合,气候的冷暖波动对社会的发展是有很大的影响作用的。

一、唐代气候的变化大势1、唐代气候冷暖曲江池也种有梅树。

曲江,因水流曲折而得名,在长安城东南隅。

隋朝时凿地为池,称为“芙蓉池”,并建有“芙蓉园”。

唐玄宗时“芙蓉池”更名为“曲江池”,并在芙蓉园增建楼阁。

这一带盛唐时期成为了著名的皇家园林和名冠京华的游赏胜地。

可见,园中种植的梅树同宫廷中的梅树一样均属于观赏性质的花木。

对于它们而言,人为采用的防寒措施有可能改变冬季温度这个限制条件,所以“观赏性花木的分布地点不宜作气候条件的指示证据”,因此园苑中种植梅树的气候指示信度不高。

除此之外,现代作为观赏性而栽培的梅树的最北界限是北京地区,因此唐代长安园苑中栽植的梅树不能证明当时的气候较现代温暖。

相比较而言,野生梅树则更具有气候指示意义。

2、唐代气候的波动唐代气候自七世纪中期始变温暖,其中,七世纪中期至八世纪末150年间冬无冰雪的年份高达19次,大约每8年出现一次暖冬。

九世纪初至唐亡的这107年间,气候明显转寒,冬无冰雪的年数仅有四次,与唐代中前期形成强烈反差,可见有唐一代气候明显存在着波动。

其大致以八世纪末为界点分为前后两期,前期暖冬频率很高,气候较现代温暖,后期则明显转寒。

寒冷持续了70多年后,到九世纪中叶气候又有所回暖。

具体表现为,这一区段间寒冷事件出现频率很低,间或亦有“关中少雪” “冬无雪”和“暖如仲春”之类的记载。

不可否认这一期间由于人为因素导致史料记载严重缺失,如唐代皇帝“完整的实录只到文宗为止,宣宗以后都没有实录”,因此从宣宗直至唐朝灭亡这一期间内缺乏气候冷暖的相关记载也就不足为奇了。

中国5000年来气候变迁与王朝兴衰规律作者:佚名来源:《小康》2016年第10期宋之前的唐代,不仅都城长安冬天没冰没雪,唐开元19年,扬州甚至出现双季稻的记载。

竺可桢据此推测,处于中国第3个温暖期的隋唐,当时的平均温度比魏晋南北朝高摄氏3度左右。

中国近代地理学和气象学奠基人竺可桢,在1972年发表的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中,结合史学、物候、方志和仪器观测,将过去 5000 年的气候变化大致划分为4 个温暖期和 4 个寒冷期。

巧合的是,不同冷暖期所相对应的朝代,也正是王朝兴衰更替的关键时期。

例如,公元1000年到1200年的南北宋,中国气温趋冷,苏轼诵杏花诗中的“关中幸无梅,赖汝充鼎和”便可为证。

而宋之前的唐代,不仅都城长安冬天没冰没雪,唐开元 19 年,扬州甚至出现双季稻的记载,竺可桢据此推测,处于中国第 3 个温暖期的隋唐,当时的平均温度比魏晋南北朝高摄氏 3 度左右。

竺可桢曾研究了中国近5000年来的气候变化,发现有多次变化,温度较高为温暖期,温度较低为寒冷期。

中国5000年气候变动有逐渐变冷变干的趋势。

第一个温暖期:(公元前2000——公元前1000年)夏、商、西周。

第一个寒冷期:东周。

第二个温暖期:两汉。

第二个寒冷期:三国魏晋南北朝。

第三个温暖期:唐朝。

第三个寒冷期:五代十国两宋。

第四个温暖期(相对温暖,但不及之前温暖):明朝。

第四个寒冷期:(17世纪至19世纪)清朝。

从以上寒冷期与温暖期的周期中我们可以清楚的看到,温暖期一般建立了强大的中央政权,此时国土面积广大。

寒冷期则汉人政权实力大打折扣,边疆少数民族“兴盛”,来自外族的压力很大。

中国古代史上的民族入侵矛盾,主要是来自北方大漠。

因为古代中国是一个大陆国家,东、南两面有海洋,基本上是他们探索世界的阻碍。

西面有高大的青藏高原和广阔的沙漠,外族受地形和气候不可能对东部的汉族政权造成千里突袭。

所以汉族政权在古代一直蒙受着来自北方的压力,例如匈奴、突厥、契丹、女真、蒙古等。

古代唐朝的天气怎么样唐朝的气候变化总体来讲,是从温暖期后往寒冷期过渡。

唐朝安史之乱之前挺热,是典型的温暖期,留下了大量的描述气候情况的唐诗。

唐朝后期,气候由热转冷。

人类的发展一直与自然是息息相关的,“水则载舟,水则覆舟”,对于大自然,总是需要人们心怀敬畏地对待。

这不仅仅只是说说,更是有史为鉴。

在中国这样一个以农牧业为主的国家,几千年的历史发展中,王朝兴衰更迭除却人为因素,气候变迁的力量也隐藏其中,它影响着民生,影响着社会的发展。

唐朝,一个在中国封建社会期间前无古人,后来者也难与之匹敌的伟大王朝,它的国力之强盛有史可证。

而唐朝的兴衰同时也是气候变化对于人类社会发展的一个较为明显的呈现,前期的繁荣与后期的衰败,与之对应的气候的转暖与转冷,两者势必不会仅仅只是巧合。

一、温暖的“贞观之治”、“开元盛世”1、历史气候变化的温暖期长安是唐朝的都城,有非常多的文献皆有记载唐朝宫廷中种植着柑橘树:杜甫就曾在《病桔》中提及宫中蓬莱殿的橘树,唐代小说《酉阳杂俎》也有宫中橘树的相关内容等等。

诗人张籍也有诗《送蜀客》:“木棉花开锦江西,”言成都有木棉。

而柑橘、木棉喜温暖湿润的气候,再与长安近代的气候、成都现今的无自然生存的木棉相关联,便可见在当时的气候处于较温暖阶段。

此外在唐代的中期之前,文献关于气候方面甚少有冷冬的记载,而在大唐三百年中对于无雪的冬天却有高达十九次的纪录,高居历朝气候记载之首。

而在历朝历代的天灾统计中,唐朝同样是一个温暖多雨的朝代,旱灾较少、水灾较多。

杜甫也有诗《咏雨》,其中便有提成都的梅雨天气,而现在的成都是没有梅雨天气的,可见唐朝的温暖湿润。

且从当时云南蚕的生长期结合蚕的成长习性来看,蚕在当时的适温期较之现在要提早许多,这也证实了唐代云南一片的温度高。

综合这些来看,便可知,起码唐朝前中期的气候是处于一个温暖期的。

2、农业经济的蒸蒸日上古代生产经济一向是以农耕为主,而农耕更是靠天吃饭的。

在气候相对湿润温暖的唐朝,良好的水热条件为农业发展提供了基础。

唐代气候变化与唐代历史兴衰唐代是中国历史上一个辉煌灿烂的时期,其政治、经济、文化等方面都取得了巨大的成就。

然而,随着时间的推移,唐代的气候发生了显著的变化,这些变化对唐代的历史兴衰产生了深远的影响。

一、唐代气候变化根据历史记载和气候学家的研究,唐代的气候大致可以分为三个阶段:初唐时期、盛唐时期和晚唐时期。

1.初唐时期在初唐时期,即唐高祖李渊和唐太宗李世民统治时期,气候相对较为温暖湿润。

这一时期,降水量较多,河流泛滥频繁,农田水利建设得到了大力发展。

由于气候适宜,农业生产和经济发展得到了有力的推动,为唐朝的繁荣奠定了基础。

2.盛唐时期在盛唐时期,即唐玄宗李隆基统治时期,气候变得更加温暖。

这一时期,农田水利建设已经达到了顶峰,唐玄宗还亲自督导了水利工程的建设。

同时,由于气候适宜,农业生产和经济繁荣也达到了高峰,为唐朝的强盛提供了坚实的支撑。

3.晚唐时期在晚唐时期,即唐懿宗李漼和唐僖宗李儇统治时期,气候逐渐变得干旱寒冷。

这一时期,降水量减少,河流泛滥次数减少,农田水利建设也因此而逐渐衰落。

由于气候变化导致的自然灾害频繁发生,农业生产遭受了严重打击,经济也因此而逐渐衰退。

二、唐代历史兴衰与气候变化的关系1.政治影响唐代气候的变化对政治产生了深刻的影响。

在初唐和盛唐时期,温暖湿润的气候为农业生产和经济发展提供了有力的支持,也为唐朝的繁荣和强盛提供了坚实的支撑。

然而,在晚唐时期,干旱寒冷的气候导致了自然灾害的频繁发生,农业生产遭受了严重打击,经济也因此而逐渐衰退。

这些变化对唐朝的政治稳定产生了深远的影响。

2.经济影响唐代气候的变化对经济产生了深刻的影响。

在初唐和盛唐时期,温暖湿润的气候为农业生产和经济发展提供了有力的支持,也为唐朝的繁荣和强盛提供了坚实的支撑。

然而,在晚唐时期,干旱寒冷的气候导致了自然灾害的频繁发生,农业生产遭受了严重打击,经济也因此而逐渐衰退。

这些变化对唐朝的经济繁荣产生了深远的影响。

3.社会影响唐代气候的变化对社会产生了深刻的影响。

历史地理第八辑唐代气候冷暖分期及各期气候冷暖特征的研究满志敏在我国历史上,气候曾发生过多次波动,这些波动影响了各种气候指标,也影聃丁动植物分布界线和农作物耕作制度的变化,而这些成为文字记载的变化是今天研究历史上气候娈化的依据。

1勢2年竺可桢先生发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文,系统地提出了我国历史上气候变迁的模式,篡文认为我国隋唐时期是个气候温匿期。

此后这个结论似乎已成为定论,许多著述均引据于此,对学术界影响甚探。

虽然近年来不断有关于历史上气候变迁的研究文章发表,可在隋唐温暖期这问题上,基本是接受这一看祛。

最近几年笔者在戎国家大地图集》历史地圏部分灾害图的編制中注意了历史气候资料,据学握的材料,认为这个温暖期的结论尚值得进一步加以讨论。

这里着重讨论的包括一个方面沁1)长期以来历史记载中的物候资料常不加区别地被引用,忽视了人为作用在物候现象出现地点上的影响,而事实上某些情况下这种影响是很大的「特别在京城内。

(2)某一特定的气候会在多方面表现出它的特征,综合各种特征,合理解释各种记载的现象,才能说明这一气候的特征。

唐代相桔主要产地及其分布北界唐代,我国的果树栽培已经得到充分发展。

特别是相桔,因其果实甜美又易于保存和运输,更是受到封建统治阶级的青睐,在各地的土贡物品中,其涉及面之广,列于其他果品之首。

据《新唐书•地理志》土贡下的记载,把柑桔列为贡品的多达二十几州。

《太平寰宇记》是始撰于宋太平兴国四年(979年〉的一部全国性地志,州目下也系有土产,苴中不少州记有产桔、柑及设有桔官等资料'R 《太平寰宇记》撰于宋初,其资料当主要来口唐代°土页者「任土作贡S又是一种较稳定的常年贡奉品•并且需要有一定的数輦和质量,因此上述二书中贡奉柑桔的州府代表了唐至宋初我国附桔经济种植的主要分布地区(图臥从图中可见当时植桔的主夏产地位于四川盆地、汉中•江汉.江西以及东南沿海。

为了与现代柑桔种植分布区相比较,图中又绘出了据现代气候资料作出的柑桔可能种植区的北界。

唐代气候变化与唐代历史兴衰作者:蓝勇【内容提要】本文支持唐代是一个温暖湿润的时期。

温暖湿润的气候使唐代农牧业界线北移,农耕区扩大;农业经济作物种植北线北移,复种指数提高,产出的多样性更明显;农作物单产量提高,粮食总产量也提高;水利建设成效显著。

由于国力强盛,使南方地区的开发有了保证。

气候的温暖湿润为唐代农业经济的发展创造了条件,农业经济的发展为社会经济的整体发展和繁荣奠定了基础。

本文赞同8世纪中叶气候有一个由暖转冷过程的观点,认为8世纪中叶的气候转寒造成了中国北方游牧民族南下压力增大,北方游牧民族纷纷入主中国北方建立区域性王朝,安史之乱是这个南下进程开始的标志性事件。

经过南宋12世纪的再一次寒冷突变后,北方游牧民族则开始了入主中原建立大一统王朝的历史。

【关键词】唐代/气候变化/兴衰【正文】唐代是中国封建社会最强盛的一个王朝,经济强盛,城市繁荣,文化昌盛,人才辈出,幅员广阔,国力鼎盛,外夷四服。

对于造就唐代文明的原因,以往多从人为的因素出发去考察,从历史的积累和开明的君主去寻求原因,这不失为一个重要的考察角度。

近年来已有学者注意到气候温暖时期往往与兴盛的中国封建王朝在时间上相对应。

不过,这种温暖湿润的环境基础与文明昌盛的机理怎样?这种机理与历史的承传积累和开明君主的功用怎样?本文拟从唐代气候变化与唐代历史的关系来解决这个问题。

再者,治史者都知道,唐代是中国封建社会鼎盛的王朝,而开元、天宝年间又是唐王朝鼎盛的时期,也是一个由盛转衰的转折时期。

在这个时期内“安史之乱”是一个重要的标志性事件。

在某种程度上讲,安史之乱是中国封建社会一个很令人玩味的转折点,而这个转折点是否与唐代百年以上尺度的气候变化有内在联系呢,这是本文要解决的第二个问题。

一1.唐代是中国历史上一个温暖时期竺可桢先生认为,公元7世纪是一个温暖湿润的时代,其主要是通过对梅树、柑桔物候和农作物生长期的对比,从物候学角度得出结论,后又用一万年挪威雪线、格陵兰冰块反映的气候特点作了应证。

(注:竺可桢《中国近五千年来气候变迁初步研究》,《中国科学》1973年2期。

)从此以后,虽有人对此作过一些修正(注:近年来,牟重行先生撰《中国五千年气候变迁的再考证》一书(气象出版社,1996年),对竺可桢的观点和史料问题提出了系统的商榷。

),但几乎所有的历史地理专著和教材都沿用竺老之说,将唐代定为温暖期。

如马正林《中国历史地理简论》、张步天《中国历史地理》、邹逸麟《中国历史地理概述》、史念海《中国历史地理纲要》、张全翼、张全明《中国历史地理论纲》等。

张家诚等《气候变迁及其原因》、中国科学院《中国自然地理·历史自然地理》、龚高法等《历史时期我国气候带的变迁及生物分布线的推移》及台湾学者刘昭民《中国历史气候之变迁》等也支持唐代温暖说。

不过,已经有学者提出了新的说法,否定了唐代温暖说。

满志敏便是一个代表,他首先在1990年出版的《历史地理》第8辑上撰《唐代气候冷暖分期及各期气候冷暖特征的研究》一文,对唐温暖期提出异议,提出唐代中期以后转冷新说,接着在施雅凤等主编的《中国气候与海平面》、邹逸麟主编的《黄淮海平原历史地理》等书及《关于唐代气候冷暖问题的讨论》一文中进一步加以说明,主要理由是长安梅树、橘树、驯象带有人工保护措施而不能作为气候温暖的指示,并对农作物生长期作了重新解释。

同时列举了许多唐代寒冷的证据。

近来王铮等又提出唐代气候属于混沌(Choas)状态,气候不稳定(注:王铮等《历史气候变化对中国社会发展的影响》,《地理学报》1996年4期。

)。

笔者认为从目前的总的研究来看,唐代温暖湿润说证据更加充足。

(1)满志敏认为:"因此,就唐代柑桔经济种植分布区与现代相比,并不能得出唐代中国气候暖于现代、气候带北移一个多纬度的结论。

"笔者认为满志敏先生没有将全国一级的土贡地点与分布北线两个不同的概念分开。

一般而言,亚热带和热带经济作物成为全国一级的土产或土贡的地区的气候因子应是十分适宜这种植物而有相当的宽容度的,故才有好的品种成为土产、土贡。

如鄂州、襄州今天能种植柑桔但并不能成为全国等级的土质、土产的品质。

实际上据笔者研究表明,悉州位于川西北黑水县,今天该地几乎不产柑桔了,年均温9.1度,1月均温仅-1.0度,年降雨量为827.7mm,但唐代当地是柑桔的重要产地,具有土贡品质。

这说明该地区当时年均温比现在高4度左右,1月平均气温高3-4度左右。

同样,唐代巴州、绵州也是重要的柑桔土贡之地。

但今天虽然出产,却远非土贡品质。

(2)笔者赞同满志敏认为的用驯象、人工保护的梅树、柑桔、荔枝、竹类指示的气候特征的信度不高的结论,但在对寒冷气候指示记载的认同上与满志敏有一定的分歧。

笔者认为对于中国黄河流域冬季"寒"、"大寒"指示北方寒冷气候的信度不高,因为一方面这里的"大寒"、"寒"本身没有定性,指示的温度可高可低;一方面,相反,中高纬度地区冬季"寒"、"大寒"反而更具常态,而不寒才显异常。

所以统计唐代这些地区"大寒"、"寒"意义本身并不大。

这就如统计中国南方地区夏季炎热一样意义不大。

相反,如统计北方地区"冬无雪"和中国南方地区冬季江河"封冻"之类才更有气候指示性。

基于这种认识,笔者认为朱士光、王元林统计唐代关中地区16个年份冬无冰雪,认为"这在我国历史上各王朝中是绝无仅有的"来说明唐代温暖是较可信的。

台湾刘昭民《中国历史上之气候变迁》认为:"在唐代的三百年中,大雪奇寒和夏霜夏雪的年数都比较少,而冬无雪的年竟达十九次之多,居中国历史上各朝代之冠"。

有关专家据物候和柑桔分布研究也表明,唐代年平均气温平均比现在高1度左右。

(注:刘昭民《中国历史上之气候变迁》一书引:Shen wenhsiung,changes in China’s climate,Bulletinof the American Meteological society,Vol.55,No.11,Nov,1974.)吴宏岐还谈到杨仁怀等研究2000年来海平面的变化与气温波动,也表明8至10世纪为一个温暖期,当时年均温约高于现代1度左吉,称为"小高温期";又据于希贤、段万倜、龚高法等研究的物侯、雪线、植被等情况综合认为唐代年均气温高于现代1度左右,气候带纬度北移1度左右。

(注:吴宏岐等《隋唐时期气候冷暖特征与气候波动》,《第四纪研究》1998年1期。

)(3)唐代的区域气候研究结果也是如此。

有的学者从河南历史时期寒冷变化看出,隋唐时期是"以暖为主,而后期转寒"。

(注:盛福尧《初探河南历史时期的寒暖》,《历史地理》第七辑。

)陈家其等建立的2000年以来江苏温度变化指数曲线表明,在相对较温暖时期持续最久的是7、8世纪,即唐代中期以前,其间很少冷冬记载。

(注:陈家其等《江苏近二千年气候变化研究》,《地理科学》1998年3期。

)唐代长江上游荔枝种植北界比现在高2个纬度,由此可推论当时长江上游地区年均气温比现在高1-2度左右。

(注:蓝勇《近2000年来长江上游荔枝分布北界的推移与气温波动》,《第四纪研究》1998年1期。

)据郭声波研究认为唐代成都有荔枝生长,但南宋就没有了。

(注:郭声波《成都荔枝与十二世纪寒冷气候》,《中国历史地理论丛》1989年3期。

)另唐代张籍《送蜀客》诗有:"木棉花开锦江西",知唐代成都有木棉生存,不论这种木棉是木棉属的木棉或是棉属的树棉,都是一种喜温暖的植物,今天成都这两种植物都没有自然状态的生存,可说明唐代成都气温应比现在高。

刘昭民《中国历史上之气候变迁》根据杜甫在成都作《咏雨》诗谈到阴历四月梅雨型天气,认为现在成都春夏之交已经没有梅雨天气,也可见唐代成都比现在更温暖多雨。

据《新唐书》和《蛮书》关于云南柘蚕生长期来看,一般是正月生而二月茧。

我们知道,蚕对温度要求十分高,月均温低于20度便可能受到影响,最适温为16度到21度,气温降到7.5度以下便进入休眠状态。

这样可以看出蚕的适温期比现在提早许多,说明当时云贵高原年积温比现在高。

对《蛮书》卷7记载的曲、靖州以南和滇池以西的农作节气,历代争论较大。

笔者取昭通坝子、滇池坝子两地节气对比看出,唐代水稻是阴历三四月播种,八月收获,而现在这些地区是阴历四月底播种,十月才收获,可见现在水稻生长期推迟并拖长,说明现在云南地区一定时期内活动积温下降,可供作物生长的的时期缩短。

(4)唐代不仅温暖,而且是一个十分湿润的朝代。

竺可桢《中国历史上气候之变迁》一文统计了中国历代旱灾和雨灾,表明唐代是一个旱灾相对较少的时代。

陈高庸《中国历代天灾人祸表》下册统计表明,隋唐五代时期是中国历史上灾害中水灾比例最高的时期,这可能与当时降水丰沛有关。

吕蔚光《华北变旱说》(《地理》第一卷2期,1937年)认为汉唐时期塞外河水普遍丰于今日。

进一步研究也表明,公元630年到834年这200多年是近3000年来历时最长的多雨期。

(注:王乡、王松梅《近五千年我国中原气候在降水量方面的变化》,《中国科学》B辑,1987年1期。

)可见唐代气候确实比较湿润。

总之,现在看来唐代在中国2000年的历史上属于温暖湿润的时期是可信的。

2.温暖湿润的气候对唐代农业经济的影响(一)气候变化对历史时期中国农牧生产的影响王子今先生曾对秦汉气候变化与历史发展的关系作了研究,认为两汉间的气候由暖到寒的转变,正与移民运动的方向由西北而东南的转变表现出大体一致的趋势,而关中和华北平原与江南的户口消长及河患消长更进一步证明了这种相关性。

(注:王子今《秦汉时期气候变化的历史考察》,《历史研究》1995年2期。

)这说明气候变化对秦汉社会发展影响十分明显。

从历史地理角度来看,百年尺度的气候变化对高纬度的东亚游牧地区(大漠南北)、中纬度的中国传统农业区(黄河流域)和低纬度的南方开发不足区(长江流域和珠江流域)的影响巨大且各有侧重。

(1)对高纬度东亚游牧区的影响。

研究表明游牧民族的生存对草原生态环境有很大的依赖性,气温波动和降雨量的变化对牧业生产的影响往往是致命的。

至今草原地区的"白灾"仍是最严重的自然灾害之一。

在生产力更低下的中古时期,传统游牧民族相对于当时的农耕民族而言,对自然的依赖更加明显。

研究表明,我国内蒙古草原地区有的地方牧草产量与夏季降雨量相关系数达0.68。

1980年的气温偏低和夏季少雨使牧草生长期减少了五分之三的时间,加上气候寒冷,致使有的地方冬春死畜率达90%。