革命与改革对社会发展的作用共32页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.26 MB

- 文档页数:32

中国对中国社会主义革命的理论贡献社会主义革命是中国共产党在中国历史上的一项伟大事业,中国对中国社会主义革命的理论贡献是广泛而深远的。

通过马克思主义的研究和实践探索,中国人民在长期革命斗争中形成了一系列独特的理论成果,为推动中国社会主义革命提供了坚实的理论基础。

本文将从中国对社会主义革命的基本原则、历史背景、思想体系和实践方法等方面进行分析和论述。

一、中国对社会主义革命的基本原则中国对社会主义革命的基本原则主要包括:稳定团结第一,发动群众第一,以农村包围城市,武装斗争与群众斗争相结合,逐步建立社会主义制度等。

首先,稳定团结第一体现了中国社会主义革命的基本方针。

中国共产党提出,在革命斗争中要注重党内团结和党群关系稳定,以保持革命队伍的战斗力,确保革命事业的顺利进行。

其次,发动群众第一是中国对社会主义革命的重要原则之一。

中国社会主义革命注重从群众中汲取力量,并在群众中开展大规模的宣传、教育和组织工作,鼓励广大人民群众参与革命斗争,形成了人民群众广泛支持社会主义革命的强大力量。

第三,以农村包围城市是中国对社会主义革命的重要战略。

中国共产党认识到农村具有广大的人民群众和延续革命的物质基础,通过在农村中发动群众,组织农民进行土地革命和农村包围城市的斗争,最终实现了中国社会主义革命的胜利。

最后,武装斗争与群众斗争相结合是中国对社会主义革命的基本策略。

中国共产党坚持武装斗争和群众斗争相结合的原则,通过革命武装的斗争和广大群众的参与,推动了社会主义革命的进程。

二、中国社会主义革命的历史背景中国社会主义革命是在中国共产党领导下,在中国革命的特殊历史背景下展开的。

中国半殖民地半封建社会长期以来饱受列强侵略和国内统治者的压迫,人民生活困苦,社会矛盾尖锐。

中国共产党在马克思列宁主义的指导下,认识到中国问题的特殊性,根据中国社会的实际情况提出了一系列符合中国国情的革命理论和实践方法。

中国社会主义革命的历史背景为中国对社会主义革命的理论和实践提供了重要的依据。

辛亥革命的现代意义摘要:辛亥革命是中国近代历史上的一次伟大的资产阶级民主革命,推翻了清王朝的二百六十多年的专制统治,从而结束了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,虽然没有取得完全意义上的成功,但它仍具有深远的历史意义。

在现代复杂的国际和国内环境下,辛亥革命仍然具有它不可或缺的现实意义。

关键词:辛亥革命现代意义辛亥革命是我国近代史上影响最大的一次资产阶级民主革命,它的一次相对成功的革命。

辛亥革命是以孙中山为代表的中国民族资产阶级领导的更具有完全意义的民主革命,中国人民“为了建立一个独立的民主主义的社会”,在比较更完全的意义上开始了这场革命,它推翻了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,使民主共和观念深入人心,沉重打击了中外反动势力的统治,为中国民族资本主义经济的发展创造了条件。

中国一代又一代的仁人志士和人民群众为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而英勇奋斗、艰苦探索,经过伟大艰苦的斗争,经过新民主主义革命,赢得民族独立和人民解放的历史,经过社会主义革命、建设和改革,把一个极度贫弱的旧中国逐步变成一个繁荣昌盛、充满生机和活力的社会主义新中国。

在这段伟大的历史中,辛亥革命写下了浓墨重彩的一笔,发挥了相当的作用。

首先,辛亥革命给封建专制制度以致命的一击。

它推翻了统治中国近代长达270多年的腐败屈辱的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,推动了历史的前进。

林伯渠同志在四十年前曾经很有感慨地说:“对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被过低估计的,这并不足怪,因为他们没看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事。

”(《荏苒三十年》)林老亲身参加过辛亥革命。

他这段语重心长的话,说得何等中肯!其次,辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。

再也无力在中国建立比较稳定的统治秩序。

辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。

革命后社会政治发展的比较分析王沪宁(原载《复旦学报(社会科学版)》1987年第4期,第76-82页)当代世界历史—社会—文化的迅速进展。

向各个社会的政治体系提出了新的要求。

发展政治体系以促进社会各方面的兴盛,已构成各类政治体系的首要任务之一。

然而,从历史—社会—文化条件与政治体系之间的动态关系看,在不同结构的社会中,政治发展面临的要求和条件各异。

因此,判明一定社会的历史—社会—文化条件的构造,并阐释政治体系与日益变化的环境之间的相互运作,是分析政治发展的首要前提。

美国学者丹尼尔·贝尔试图用“工业后社会”作为基本概念,分析世界上形形色色的社会(1)。

这个观点有失偏颇。

因为不同的社会有不同的历史—社会—文化条件,可通约之处固然不少,但若作超越时空的抽象比较,恐有诸多不便。

较为合适的方法是根据不同社会的基本类属对其进行剖析。

沿波溯源。

本文试图在“革命后社会”的框架下,分析社会主义条件下的政治发展。

“革命后社会”,指经过革命建立起社会主义制度的社会,它包括十月革命以及第二次大战后经历过这一历史过程的诸多社会。

至于经过革命获得民族独立的国家,可把它们归之于“独立后社会”的畴,这里不做分析。

在明确了革命后社会的界说之后,首先需要确定革命后社会发展的历程。

经过社会主义革命的国家,尚不能立即进入革命后社会的发展时期,须经历一个相对的初步阶段,其时间长短因各国国情而异。

这一段时期的存在,有其主客观两方面原因。

第一,历史唯物主义的基本方法论告诉人们,不同社会之间的更替或转变不可能一蹴而就,必须有一个转变时期。

因此,马克思主义历来十分强调社会主义革命后必须有一个革命化的时期。

列宁曾指出这个时期的必要:“在资本主义和共产主义中间隔着一个过渡时期,这在理论上是毫无疑义的。

这个过渡时期不能不兼有这两种社会经济结构的特点或特征。

这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期,换句话说,就是已被打败但还未被消灭的资本主义和已经诞生但还非常脆弱的共产主义彼此斗争的时期。

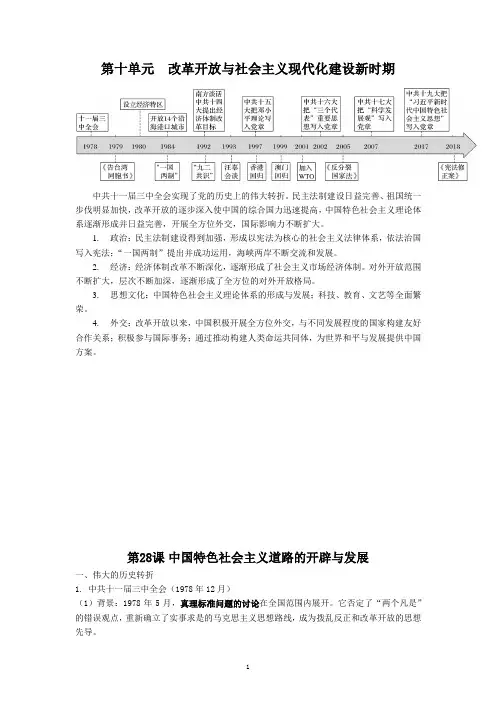

第十单元改革开放与社会主义现代化建设新时期中共十一届三中全会实现了党的历史上的伟大转折。

民主法制建设日益完善、祖国统一步伐明显加快,改革开放的逐步深入使中国的综合国力迅速提高,中国特色社会主义理论体系逐渐形成并日益完善,开展全方位外交,国际影响力不断扩大。

1.政治:民主法制建设得到加强,形成以宪法为核心的社会主义法律体系,依法治国写入宪法;“一国两制”提出并成功运用,海峡两岸不断交流和发展。

2.经济:经济体制改革不断深化,逐渐形成了社会主义市场经济体制。

对外开放范围不断扩大,层次不断加深,逐渐形成了全方位的对外开放格局。

3.思想文化:中国特色社会主义理论体系的形成与发展;科技、教育、文艺等全面繁荣。

4.外交:改革开放以来,中国积极开展全方位外交,与不同发展程度的国家构建友好合作关系;积极参与国际事务;通过推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

第28课中国特色社会主义道路的开辟与发展一、伟大的历史转折1.中共十一届三中全会(1978年12月)(1)背景:1978年5月,真理标准问题的讨论在全国范围内展开。

它否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,成为拨乱反正和改革开放的思想先导。

(2)召开:1978年12月。

(主题报告:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》)(3)内容:①政治:放弃“阶级斗争为纲”的错误方针。

②经济:将党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来;改革开放。

③思想:确定“解放思想,实事求是”的思想路线。

④组织:强调民主法制,拨乱反正;确立以邓小平为核心的第二代领导集体。

(4)意义:实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,揭开了社会主义改革开放的序幕。

[党历史上几次工作重心的转移]1927八七会议:工作重心由城市向农村转移;1949七届二中全会:工作重心由农村向城市转移;1978十一届三中全会:工作重心由阶级斗争向经济建设转移2.平凡冤假错案(1)原则:实事求是、有错必纠(2)表现:①“文化大革命”中受到迫害的各级党、政、军机关干部陆续得到平反②受到打击、诬陷或迫害的民主党派人士和知识分子等也恢复了名誉。

特区实践与理论二〇一八年第五期PRACTICE AND THEORY OF SEZS2018年1月5日,习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上强调,在新时代我们党必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命。

进入新时代,我们党所要进行的伟大社会革命,就是要在党的全面领导下,全面深化改革。

习近平总书记对“新时代党以自我革命推动伟大社会革命”的强调,深刻体现了以习近平同志为核心的党中央对马克思主义政党的本质属性和内在要求的坚守,体现了我们党对以全面深化改革为主要内容的伟大社会革命的政治自觉。

在新时代,党要率领全国人民实现民族复兴历史使命,必须勇于自我革命,以党的自我革命推动改革的全面深化。

一、勇于自我革命是我们党的鲜明品格 我们党是马克思主义政党,不仅始终高举马克思主义伟大旗帜,坚守马克思主义政党党性,而且严格按照马克思主义政党要求,坚持自我革命。

我们党的自我革命伴随党97年的奋斗历程,已经成为党的鲜明品格。

(一)勇于自我革命是马克思主义政党的本质属性和内在要求 马克思主义是批判的革命的理论。

马克思在《共产党宣言》中已明确说明:“在实践方面,共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终起推动作用的部分;在理论方面,他们胜过其余无产阶级群众的地方在于他们了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果。

”①《共产党宣言》这样要求共产党人,“在各国无产者的斗争中,共产党人要坚持整个无产阶级的不分民族的共同利益”,“在无产阶级和资产以党的自我革命推动改革的全面深化路云辉摘 要:勇于自我革命是中国共产党的鲜明品格。

中国共产党作为马克思主义政党,在97年的历史中,依靠自我革命,引领中国取得一个又一个胜利。

习近平总书记对“新时代党以自我革命推动伟大社会革命”的强调,深刻体现了以习近平同志为核心的党中央对马克思主义政党的本质属性和内在要求的坚守,体现了我们党对以全面深化改革为主要内容的伟大社会革命的政治自觉。

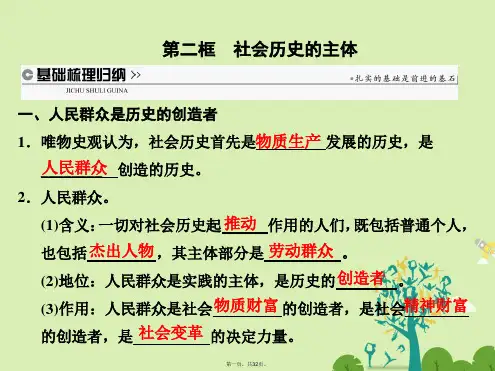

阶级斗争社会革命与改革在社会发展中的作用一、阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

阶级的产生及其实社会基本矛盾在阶级阶级是一个历史范畴,会中表现为阶级矛盾和阶级斗争。

其产生之后也不是一成不变的,同其产生、存在、发展及消亡的历史过程,阶级也不是从来就有的,阶级的产生是同社会生产力发展的一个是永恒存在的。

社会生产力水平的十分低下,没有剩余产品,因更阶级相联系的。

在原始社会的早期和中期,由于的现象,即不存在阶级。

阶级的出现是社会生产力有了一在一些人占有剩余产品、占有他人劳动原始社会未期,随着生产力的发展和人们劳动技能的提高,劳发展而又相对发展不足的结果。

到加,出现了剩余产品,这就为社会成员中一部分人占有这些剩余产品即他了增长,劳动产品逐步增可能,而随着劳动的社会分工的发展和产品交换范围的扩大,出现了最早的生产的及其成果提供了制,于是阶级由可能变成了现实。

如何正确理解阶级的实质?必须看到:第一,阶级是一种特定的社会集团。

只有当一个集于在社会经济结构中对生产资料拥有所有权关系不同,因而可以占有另一个或另一些集团的劳动,或者被其他社会集团占有自己的劳动时,社会集团才具有阶级的性质。

不难看出,依据社会集团在特定社会的生产体系中所处的不同地位是阶级划分的依据,其核心是对生产资料的所有权关系的不同。

阶级的实质就在于一个集团能够占有另一个集团的劳动。

第二,阶级是一个经济范畴,但同时又具有政治的和思想的等多方面的特征。

阶级产生之后,作为统治阶级,为了实现其经济上占有其他社会集团劳动的目的,对于本阶级的要求必然通过各种方式在社会的政治制度和思想观念等领域中加以表现,而作为被统治阶级,其阶级利益也必然在社会上层建筑中得到某种程度的表现,具有相应的政治思想以及其他多方面的特征。

政治主张和思想观点并不是判断或者划分阶级的标准,阶级之所以是阶级,最根本的取决于它的经济关系而非政治的或者思想的关系。

第三,阶级结种情况是,同一具有复杂性、多样性。

试论社会主义改造的必然性及历史作用摘要:社会主义改造是建国后中国革命转变的需要、是应对当时国内外严峻的政治、经济形势的需要,是解放和发展生产力的需要。

社会主义改造在中国大地上确立了社会主义制度,巨大地解放和发展了生产力,并为中国近代工业的发展奠定了物质基础。

关键词:社会主义改造历史必然性历史作用时至今日,很多人仍然不理解社会主义改造与改革的关系,甚至认为我国当时进行的社会主义改造根本就是一个错误,这是因为他们根本不理解社会主义改造的历史必然性及其作用,因此有必要对这两个问题进行深入的探讨。

一、社会主义改造的历史必然性社会主义改造是我国特定历史阶段、特定条件下的产物,其产生有其深刻的历史必然性,具体如下:(一)实行社会主义改造是革命转变的需要“社会主义改造是中国实现社会主义革命转变的客观需要,是建立先进生产关系的内在要求。

”①中国共产党领导的新民主主义革命的最终目的并不是在中国建立新民主主义国家,而是要建立世界上最先进的、代表广大无产阶级利益的社会主义国家。

这是我们认识社会主义改造的基本立足点。

新民主主义社会是一种过渡性质的社会,其作用是为社会主义的发展扫清道路。

这一点是明确无误的,毛泽东已提出并论述过中国革命分两步走的思想,即新民主主义社会必然要发展到社会主义社会。

而社会主义改造则是应这种革命转变的需要而产生的。

(二)实行社会主义改造是应对当时国内外严峻的政治、经济形势的需要。

建国后,国家没收了外国在华资本、接管了官僚资本,使国家资本成为整个资本的主体,特别是关系到国计民生的重要生产资料基本由国家控制。

但是由于长期以来半殖民地半封建统治所带来的国库空虚、财政枯竭、恶性通货膨胀等严酷现实,加上一些不法奸商囤积居奇、操纵市场价格、拒用人民币以及国民党特务的破坏活动,导致人心惶惶。

形势逼人,为了打击破坏势力和不法奸商、巩固新生政权,有必要进行社会主义的改造。

此外,以美国为首的西方帝国敌视社会主义和国际共产主义运动,对新中国实施政治攻击、经济封锁、军事威胁、文化腐蚀路线,企图扼杀新生的中国政权。

论从新民主主义向社会主义的转变及其历史意义内容提要:在新中国成立后的七年间,在中国共产党的领导下,中国人民通过和平的不流血的方式顺利地实现了从新民主主义到社会主义的伟大转变。

这是毛泽东和他所领导的中国共产党对中华民族作出的又一开创性的历史贡献。

在这一伟大的社会变革中,毛泽东和他所领导的中国共产党人不断与时俱进,首先是在执政思想上超越自我,实现了在中国这样一个落后的大国从建设新民主主义社会逐步过渡到建设社会主义社会的突破;接着又在实践中超越前人,找到了一条和平赎买的新途径,在较短的时间内顺利完成了社会主义改造,实现了社会制度的重大变革。

在今天看来,从新民主主义过渡到社会主义虽然有些勿忙,但历史证明,社会主义改造的成功,社会主义制度在中国的确立,为中华民族的伟大复兴奠定了新的历史起点。

其成就足以彪炳史册,成为中华人民共和国史的一个光辉亮点。

新中国的成立,开辟了中国历史的新纪元。

但对中国人民特别是中国共产党人来说,在初步实现祖国大陆统一、国民经济迅速恢复以后,能否顺利地引领中国实现从新民主主义向社会主义的历史性转变,依然面临着严峻的考验。

更重要的是,能否顺利实现这一转变,是对中国共产党人执政能力的一个严峻考验。

而历史又一次证明,中国共产党人成功地经受住了时代的考验。

超越自我:从新民主主义到社会主义1949年开国之际,中国共产党并没有把向社会主义过渡写入《共同纲领》。

因为当时民主革命的任务还没有完成,国民经济还远没有恢复,国营经济特别是国营工业还很弱小,因此当时认定向社会主义过渡还是遥远的将来的事。

当时对‚过渡‛的理解,也受苏联经验的影响,认为是一举过渡,实行国有化。

但形势的变化很快。

1952年下半年,就在国民经济恢复的任务即将完成的时候,毛泽东改变了原先的设想,提出了从现在起就要逐步向社会主义过渡的问题。

毛泽东的这一变化是由制定第一个五年计划引发出来的。

这年8月,周恩来受中央委托,在起草《中国经济状况和五年建设的任务》时提出:新民主主义的社会秩序已经安定,国民经济的恢复工作已胜利完成。