中小学语文教材中乡土文学作品研究

- 格式:doc

- 大小:11.58 KB

- 文档页数:1

小学语文教育中乡土文化缺失研究随着社会的不断发展,乡村文化逐渐淡化,乡土文化也渐渐地在我们的生活中失去了它的影响力。

乡土文化是我们民族文化的重要组成部分,它承载着丰富的乡土风情和地方特色,是我们民族文化的一部分。

小学语文教育是培养学生文化素养的重要途径,当前小学语文教育中乡土文化的缺失问题日益凸显。

究其原因,一方面是现代化进程导致了乡土文化的淡化,另一方面则是教育体制对乡土文化的忽视和疏忽。

本文将从小学语文教育角度分析乡土文化缺失的原因,并提出相应的对策,从而促进小学语文教育中乡土文化的传承和发展。

一、乡土文化缺失的原因1.社会现代化的进程随着现代社会的发展,城乡经济差距越来越大,大量农村劳动力向城市转移,农村传统文化逐渐淡去。

农村的传统风俗习惯、节令习俗、传统手工艺等逐渐式微,这导致了乡土文化在现代社会中的淡化和消失。

学校和家庭是孩子们接受文化教育的主要地方,但由于现代社会对农村文化的忽视和偏见,导致了乡土文化在孩子们的日常生活中缺失。

2.教育体制对乡土文化的忽视当前的课程设置和教材编写都是从城市角度出发,忽视了乡土文化的传承。

从教育体制来讲,乡村学校的教学资源相对落后,师资力量不足,教学设备简陋。

这些都导致了乡土文化在小学语文教育中的缺失。

在语文课堂上,传统的乡土文化很少被提及,孩子们缺少对自己文化传统的了解和认同。

1.教材内容缺乏乡土文化元素小学语文教材中所包含的文学作品,很少涉及乡土文化元素。

大部分的文学作品都是从城市视角出发,忽略了农村和乡土文化的表现。

这导致学生对乡土文化的了解和认同度降低,甚至对乡土文化感到陌生。

2.课堂教学缺乏乡土文化的引导在语文教学中,很少有老师将乡土文化元素融入到教学内容中去。

课堂上对于乡土文化的介绍和传播较少,学生们对乡土文化的了解主要依赖于家庭和自己的亲身经历,这种方式限制了学生对乡土文化的全面认识。

1.多角度引入乡土文化元素在语文教学中,可以通过文学作品、诗歌、民间故事等途径引入乡土文化元素,让学生了解乡土文化的风土人情、传统风俗,增强对乡土文化的认同感。

小学语文教育中的乡土资源利用乡土资源是指在自然和人文环境中形成、具有一定利用价值和特殊文化特征的资源。

在小学语文教育中,充分地利用乡土资源可以提高学生的语文素养和文化自觉,帮助他们更好地认知、理解和造就本土特色文化。

1.地理环境每个小学生都生活在一个特定的地理环境中,这是他们观察世界的起点。

从家乡、自然风光、人文地理特点等方面入手,可以让学生对自己周围的环境有更深入的了解,并从中汲取语言、思想、情感等方面的素材。

2. 经典文学名著小学生早期的阅读教育往往是以经典文学名著为主要内容,这些著作中蕴含的思想、情感和文化特色都是乡土文化的一个重要部分。

例如《童话大王安徒生》、《格林童话选》等,都是少儿文学中的经典作品,可以帮助学生建立一定的文学素养。

3. 传统节日和风俗习惯中国既是一个多民族、多文化的国家,在小学语文教育中,传统节日和风俗习惯的介绍也是必不可少的。

从春节、清明节、中秋节等传统节日入手,让学生了解中国特色文化的传统美德和道德规范,更好地传承中华文化。

4. 文化名人和历史事件乡土文化还包括了丰富的历史人文资源。

学生可以从历史文献中了解到陈涉、项羽、刘邦等的传奇故事,了解到中国古代的科技发明和文化交流,更好地认识和理解自己身处的文化传统。

1. 提高语文素养在班级课堂中,合理利用乡土资源可以让学生学练结合、寓教于乐,进而提高学生的语文素养。

学生可以通过听民间故事、读透视家乡人文环境的作品来培养对于语文的兴趣,了解说话的艺术和写作的规范。

2. 增强文化自觉乡土文化是一个国家独有的特色,在学校中加强对乡土文化的介绍和传授,能够让学生增强文化自觉和认同感,有助于中国文化和民族传统的世代传承和发扬光大。

3. 激发创新精神在了解乡土文化的过程中,学生还能够发现其中的新思想、新精神,激发他们的创新意识,增加自我发现的机会,探索新的问题和提出新的解决方案。

1. 创设富有特色的乡土环境在学生识字、修辞、写作等各种语言表达方面,自然环境对于其认知和理解具有基础性作用。

中国文学中的乡村题材分析引言中国是一个农业大国,拥有丰富的乡村资源和深厚的农耕文化。

在中国文学中,乡村题材一直都是一个重要的创作方向。

通过描绘生动的乡土风情和展现农民平凡而真实的生活,乡村题材作品能够引起人们对于自然、土地、家园以及人文关怀等方面的思考。

本篇文章旨在分析中国文学中的乡村题材,探讨其反映社会现实、传承文化传统以及塑造形象等方面的价值。

1. 反映社会现实1.1 农民生活与劳动乡村题材作品通常描写了农民的生活状况和劳作场景。

这些作品通过细腻而真实的描写,深入展示了农民的辛勤劳动、艰苦生活以及他们所面临的种种困境和挑战。

这些描述使读者更好地了解了农村社会,并且加深了对农民群体所付出努力和所遭受困难的同情与关怀。

1.2 城乡差距与社会问题乡村题材作品也反映了城乡之间的巨大差距以及农村社会所面临的各种社会问题。

多数作品揭示了农村地区的贫困、教育和医疗资源匮乏、人口外流等问题,这些现实题材使读者更加关注和思考如何改善农村地区的发展和生活条件。

2. 传承文化传统2.1 农耕文化与农民智慧乡村题材作品通常融入了丰富的农耕文化元素,如过年时的耕种仪式、丧葬礼俗等。

这些作品通过描绘传统文化的延续,传递了一种朴素而深厚的文化智慧,让读者感受到中国农民在长期农耕中所形成的聪明才智和对自然环境的理解与顺应。

2.2 农民精神与价值观念不少乡土题材作品强调了农民坚韧不拔、勤劳致富、团结互助等积极精神和价值观念。

这些作品通过赞美农民的精神风貌来传递一种向上向善的力量,激励读者在面对困境时勇往直前,追求自己的梦想。

3. 塑造形象与艺术表现3.1 农民形象的多样性乡村题材作品塑造了丰富多彩的农民形象,包括聪明勤劳的村干部、憨厚实在的老农民、积极向上的年轻农民等。

这些鲜活的人物形象给予读者深入了解不同类型的乡土人物,使作品更具有代表性和可读性。

3.2 自然景观与描写技巧乡村题材作品也以其独特而细腻的描写方式展示了广阔而壮丽的自然景观。

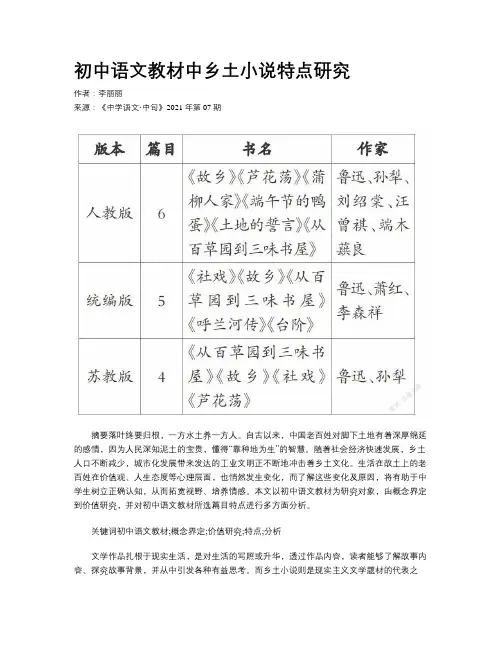

初中语文教材中乡土小说特点研究作者:李丽丽来源:《中学语文·中旬》2021年第07期摘要落叶终要归根,一方水土养一方人。

自古以来,中国老百姓对脚下土地有着深厚绵延的感情,因为人民深知泥土的宝贵,懂得“靠种地为生”的智慧。

随着社会经济快速发展,乡土人口不断减少,城市化发展带来发达的工业文明正不断地冲击着乡土文化。

生活在故土上的老百姓在价值观、人生态度等心理层面,也悄然发生变化,而了解这些变化及原因,将有助于中学生树立正确认知,从而拓宽视野、培养情感。

本文以初中语文教材为研究对象,由概念界定到价值研究,并对初中语文教材所选篇目特点进行多方面分析。

关键词初中语文教材;概念界定;价值研究;特点;分析文学作品扎根于现实生活,是对生活的写照或升华,透过作品内容,读者能够了解故事内容、探究故事背景,并从中引发各种有益思考。

而乡土小说则是现实主义文学题材的代表之一,从上世纪20年代初到上世纪末,中国涌现不少优秀的乡土小说作品,乡土小说理论日臻成熟,乡土文化得到充分开发,人们对乡土文化的理解和热爱也在逐步加深。

乡土小说是初中语文教材的必选内容,教育部教材编制人员依据中学生身心发育特点,经过多次审核、评选,将几篇富有代表性的作品纳人书本中,如鲁迅的《社戏》《故乡》,沈从文的《边城》,萧红的《呼兰河传》。

乡土小说是文化和精神的载体,读者从字里行间感受到作者对乡土的眷恋与深情,对故乡可爱可敬的人的怀念,对童年趣事的追忆以及对现实生活的无奈、感叹。

一、乡土小说的概念界定当代作家对乡土小说的界定各有理解,作家茅盾曾提出:“对乡土居民现实生活的思考,应当与乡土文化、风土人情的描绘有机结合起来,从独特民风民俗中感知人类的共同命运。

”这一想法深刻地影响到后人对乡土小说的审思和创作。

现今被普通认同的乡土文学的概念是鲁迅先生提出的,他认为生活在乡村无法催生对故土的热爱和思考,只有当其进人全新环境后,内心的隐约改变往往酝酿出对乡土的怀念与追思。

乡土文化资源融入农村小学语文课程的路径【摘要】乡土文化资源是农村小学语文课程中极具潜力的教学资源,如何将其融入课程成为当前需要解决的问题。

应深入挖掘乡土文化资源,挖掘当地传统文化、历史故事等,为教学提供丰富素材。

要制定符合乡村实际的课程内容,结合学生生活情境开展教学活动,增强教学的针对性和实效性。

加强师资队伍建设也尤为重要,培训教师对乡土文化的理解和把握能力。

开展多种形式的教学活动,如课外读书会、文化体验活动等,激发学生学习兴趣。

与地方文化机构合作开展活动,拓展课程外的资源,丰富学生的学习体验。

通过这些措施,乡土文化资源能够有效融入农村小学语文课程,为学生提供更加丰富、有趣的学习体验。

【关键词】乡土文化资源、农村小学、语文课程、路径、挖掘、课程内容、师资队伍、教学活动、地方文化机构、合作、结论1. 引言1.1 乡土文化资源融入农村小学语文课程的路径乡土文化是指在乡村地区形成并传承下来的具有地方特色、浓厚风土人情的文化体系,是中国传统文化的重要组成部分。

在当今社会发展中,乡土文化资源的保护和传承已经引起了广泛关注。

而将乡土文化资源融入农村小学语文课程,不仅有助于弘扬传统文化,也能提升学生对乡土文化的了解和认同,培养他们的文化自信和传统文化意识。

在乡土文化资源融入农村小学语文课程的路径中,需要深入挖掘乡土文化资源。

这包括挖掘当地的历史、民俗、传统工艺等方面的文化资源,将其融入到语文教学内容中,让学生通过语文课程了解和感受乡土文化的魅力。

也需要制定符合乡村实际的课程内容,结合当地的特点和需求,设计出符合学生实际情况的语文教学内容,让学生在学习中感受乡土文化的魅力。

加强师资队伍建设也是乡土文化资源融入农村小学语文课程的关键。

学校需要培养一支具有乡土文化传承意识和专业素养的教师队伍,他们能够深入当地了解乡土文化,将其融入到语文教学中,激发学生学习的兴趣。

开展多种形式的教学活动也是将乡土文化资源融入农村小学语文课程的有效途径。

小学语文教学中乡土文化的传承与实践

乡土文化是指特定地区的传统文化和乡村的独特价值观、生活方式、习俗、民俗等。

小学语文教学中,传承和实践乡土文化有助于培养学生的文化认同感、历史意识和民族精神,同时也有助于提高学生的语文水平和综合素养。

以下是小学语文教学中传承和实践乡土文化的一些方法和策略:

选取乡土文化经典作品:通过选取具有代表性的乡土文化经典作品,如民间故事、传统文学作品、地方戏剧、民谣等,让学生接触、阅读、欣赏和理解其中蕴含的地方特色和乡土文化内涵。

组织乡村考察和体验活动:组织学生到乡村进行考察和实地体验,了解当地的传统手工艺、农耕文化、民俗风情等,使学生亲身感受并体验乡土文化的魅力。

制作乡土文化展板或手工艺品:让学生根据乡土文化的特点制作展板或手工艺品,通过参与制作的过程,使学生更深入地了解和体验乡土文化,并展示给其他同学和家长。

运用乡土文化进行语文教学:在语文教学中嵌入乡土文化的元素,例如在课文教学中加入当地的民间故事或民谣,引导学生进行阅读理解和语言表达,培养学生对乡土文化的热爱和自豪感。

开展乡土文化主题活动:组织举办乡土文化的主题活动,如乡村运动会、传统节日

庆祝、民俗表演等,让学生与乡土文化进行互动交流,增强对乡土文化的认识和传承意识。

总之,小学语文教学中传承和实践乡土文化可以通过多种手段和策略来实现,通过让学生接触、了解、体验和表达乡土文化,培养学生对乡土文化的热爱和自豪感,提高学生的语文水平和文化素养。

农村小学高年级“乡土作文”教学的实践与研究作者:谢翠勇来源:《作文成功之路·教育教学研究》2019年第01期【摘要】当下,农村小学高年级学生的作文质量普遍较低,大部分学生在写作中常常感到没有内容可以写,也不知道如何写,于是为了应对老师就胡编乱造,脱离主题,造就了农村小学高年级学生的作文内容空洞,整篇文章犹如“流水账”,内容乏味无趣的现象。

所以,想要解决上述问题,就需要老师充分利用好学生处在农村这个大环境的有利条件,采取恰当的“乡土作文”教学策略,引导学生发现乡土文化中的人和有趣的事等,积累写作素材,激发写作兴趣,丰富写作内容,提高写作能力。

【关键词】乡土作文小学高年级作文教学实践研究写作是我国语文教学中不可缺少的一部分,一篇好文章需要立足于生活,来源于生活。

但是,现在一部分学生在写作中出现了很多的问题,内容空泛,不真实,出现“假、大、空”的现象,农村小学高年级学生在作文中也同样出现此类问题,学生们身处农村这个得天独厚的有利环境中,“乡土作文”却写得一塌糊涂,究其原因是没有很好地找到作文内容与乡土文化的联系,没有充分发掘作文内容与乡土文化有关的素材,导致作文内容单一。

因此,老师在作文教学实践中,要让他们充分认识到这一点,留心观察生活中与乡土文化有关的人和事,积累写作素材,丰富自己的见闻,充分利用好乡土文化资源,提高学生“乡土作文”的写作能力。

一、农村小学高年级“乡土作文”存在问题的原因(一)学生生活单调,眼界狭窄农村小学生,生活比较单调,没有丰富的课余活动,大多数学生都是按部就班地上课,下课后和同学们在操场上玩耍,不能接触到更多的活动,而且农村可以提供学生娱乐学习的地方也比较少,比如参观博物馆、历史馆等。

另外,父母也有一定的原因,在农村,父母文化知识程度普遍不高,对于开阔孩子眼界没有很高的意识,大多数父母认为孩子只要学好课本上知识就行了,对于课外阅读书籍也不重视,很少给孩子买课外书籍,因此,孩子读的书比较少,知识也不够丰富。

乡土文化在小学语文教学中的运用研究

乡土文化是指一个地区或民族的本土文化,包括该地区或民族的历史、传统、风土人情、生活方式、信仰、艺术等方面的文化元素。

在小学语文教学中,乡土文化可以作为教材内容,帮助学生了解本地的历史、文化、风土人情等信息,并培养学生的地方认同感和文化自觉。

在小学语文教学中运用乡土文化,可以通过以下几种方式进行:

1.使用本地的传统文学作品:可以将本地的传统文学作品,如民间故事、神话传说、民歌、戏曲等,作为教材内容,帮助学生了解本地的文化传统。

2.引入本地的历史事件和人物:可以将本地的历史事件和人物,如著名的历史人物、重要的历史事件等,作为教材内容,帮助学生了解本地的历史文化。

3.使用本地的民俗风情:可以将本地的民俗风情,如传统的节日习俗、本地的传统手工艺品等,作为教材内容,帮助学生了解本地的民俗文化。

4.引入本地的自然风光:可以将本地的自然风光,如著名的景点、本地的自然资源等,作为教材内容,帮助学生了解本地的自然环境。

通过运用乡土文化,可以增强学生对本地的文化认同感,提高学生的文化自觉性,并且有助于培养学生的地方认同感和文化自信心。

中学语文教材乡土文学作品研究及其教学策略分析中学语文教材乡土文学作品研究及其教学策略分析一、引言随着我国经济的飞速发展,全国各地的交通网络日趋完善。

同时,信息技术也在快速的发展。

这样就导致了农村劳动力大量涌入城市,留守儿童成为了人们关注的焦点。

由于缺乏良好的家庭教育和正确的价值观,很多孩子都走上了违法犯罪的道路。

农民工在外打拼无非就是想让自己的子女得到更好的教育,而作为教师,应该是做好这个桥梁的作用。

因此,语文教师就要积极利用课堂,向学生传递积极的思想,引导他们建立良好的价值观,树立正确的人生观。

乡土文学作品是培养学生人生观价值观的最佳素材。

本文试图从如何激发学生对乡土文学的兴趣,以及如何运用乡土文学素材来培养学生健康的心理,进而达到德智体美劳全面发展的目的进行探索性研究。

二、中学语文教材中乡土文学的作用1、乡土文学能够潜移默化的熏陶学生的情操。

2、乡土文学能使学生学习地方方言,促进学生更好的学习普通话。

3、乡土文学是培养学生的写作兴趣,提高学生写作水平的最佳途径。

随着社会的不断进步,当今社会已经进入了网络时代。

学生大部分接触网络是通过网吧,从而引起学生的叛逆心理。

为此,教师应该积极与网吧联系,督促学生远离网吧。

教师还可以选择适合的教学内容,使学生对语文产生浓厚的兴趣,并逐渐爱上语文。

教师还可以开设“读书俱乐部”,为那些没有阅读能力的学生营造一个良好的读书氛围,将课堂延伸至家庭,让学生拥有更多的阅读机会。

三、新课改下语文教师角色的转变1、提高自身素质,努力适应新时期教学需求。

2、不断创新,充分调动学生学习热情。

1。

新课程改革的主要目的就是要使学生具备较强的社会适应能力。

在小学阶段,教师除了要传授知识外,更重要的是培养学生的人格。

一个拥有高尚人格的人,是一个综合素质较强的人,这样才能真正成为一名合格的祖国接班人。

在小学阶段,老师不仅要为学生制定一个合理的教学计划,还要积极培养学生的独立性,尊重每一位学生的人格。

文学学科中的乡土文学研究一、引言文学是人类语言艺术的一种形式,通过文字表达情感、思想和体验。

而乡土文学则是一种特殊的文学形式,它关注和描绘乡村生活和农民的经历。

乡土文学研究作为文学学科的一个重要分支,对于理解和探索乡村文化、历史和社会变迁具有重要意义。

二、乡土文学的定义与特点乡土文学是指以乡村为背景,以农民生活和农村社会为题材的文学作品。

它通过真实的描写和生动的故事展现了乡村人民的生活、价值观和情感体验。

乡土文学的特点包括对土地、自然和农民的深情表达,对乡村传统文化的传承和重视,以及对社会变迁和现代化进程的思考和反思。

三、乡土文学的历史渊源乡土文学的历史可以追溯到古代文学,比如中国古代的田园诗和乡土小说。

然而,乡土文学在近现代文学中才得到了更加广泛的关注和研究。

20世纪初,乡土文学成为了一种反对现代文明和城市化的文学形式,代表了对传统价值观和乡村生活方式的追忆和怀念。

四、乡土文学的研究方法乡土文学的研究方法多种多样,包括文本分析、历史考证、社会学调查和人类学研究等。

文本分析是最常用的方法之一,通过对文学作品的语言、结构和主题的分析,揭示作品中蕴含的乡土文化和价值观。

历史考证则通过对历史文献和资料的研究,还原和解读乡村社会的发展和变迁。

社会学调查和人类学研究则通过实地调研和深入访谈,了解和记录农村社会的现实情况和农民的生活经验。

五、乡土文学研究的意义和价值乡土文学研究对于理解和认识乡村文化和农民生活具有重要意义。

首先,它可以帮助我们了解乡村社会的变迁和农民的生活状况,为农村发展和乡村治理提供参考和借鉴。

其次,乡土文学研究可以促进乡村文化的传承和发展,保护和弘扬乡村传统文化的独特魅力。

最后,乡土文学研究还可以拓展文学学科的研究领域,丰富文学理论和批评的视野。

六、乡土文学研究的问题与挑战乡土文学研究也面临着一些问题和挑战。

首先,乡土文学的定义和范围并不清晰,不同学者对乡土文学的理解和界定存在差异。

其次,乡土文学研究在方法论上存在一定的局限性,过于依赖文本分析和历史考证,缺乏对乡村社会的真实观察和深入了解。

乡土文化资源融入农村小学语文课程的路径随着我国农村教育事业的蓬勃发展,农村小学教育也受到了更多的关注和重视。

语文作为小学教育中的重要学科,不仅是学生语言文字表达能力的基础,更是承载着乡土文化的传承和发展的责任。

将乡土文化资源融入农村小学语文课程,对于提高学生的民族自豪感和文化自信心、激发学生对乡土文化的热爱和主动探索意识,具有十分重要的意义。

本文将探讨乡土文化资源融入农村小学语文课程的路径。

一、挖掘当地传统文化资源农村地区因为其独特的地理环境、民俗风情和乡土传统而具有丰富的乡土文化资源。

教师可以通过深入当地调查研究,挖掘当地的民间故事、风土人情、传统手工艺等丰富多彩的传统文化资源。

可以收集当地的民歌、儿歌、童谣、谚语等口头文学作品;挖掘当地的传统戏曲、民间舞蹈等表演艺术;记录当地的传统节日、民俗活动等日常生活习俗。

这些传统文化资源不仅可以为语文课程提供丰富的教学素材,更可以激发学生对本土文化的兴趣,促进学生对本土文化的传承和发展。

二、编写乡土文化教材为了更好地将乡土文化资源融入语文课程,教师可以积极参与乡土文化教材的编写工作。

通过整理和编写当地的乡土教材,将当地的传统文化元素融入教材中,让学生在语文课堂上能够接触到并了解到当地的传统文化。

这种教材编写工作可以积极动员当地的文化专家、艺术家、故事大王等社会资源,将他们的专业知识和经验融入到教材编写中,使教材更加丰富生动,更具有乡土特色和文化底蕴。

三、开展乡土文化主题教学活动在语文教学中,可以通过开设乡土文化主题课、组织文艺汇演、召开家庭讲坛、举办乡村读书节等形式多样的活动,让学生亲身感受和体验当地的乡土文化。

组织学生走进田间地头,在当地的自然环境和农村景观中进行课外读书活动;开设乡土文化专题课,邀请当地的村史文化专家担任客座讲师,向学生介绍当地的乡土历史、民俗风情等乡土文化知识;在学校举办乡村文艺汇演,邀请学生表演当地的民间舞蹈、传统戏曲、民歌等节目,展示当地的文化魅力。

农村小学语文教学“乡土文化”的策略研究农村小学语文教学“乡土文化”的策略研究文/郭刚摘要:语文是一门实践性很强的课程,它具有地域性和开放性,教师要引导学生自主开发课程资源。

《义务教育语文课程标准》指出,各地区都蕴藏着自然、社会、人文等多种语文课程资源,教师要有强烈的资源意识,去努力开发,积极利用。

作为农村的语文教师在教学中要充分利用乡土文化资源,把当地的自然风光、文物古迹、风俗民情和小学语文教学课程资源有机地融合起来。

从根本上改变过去那种以“课本”为唯一教材的狭隘理念,彻底打开“校园文化”和“课程资源”的传统教学资源大门,树立全新的大语文观,有效地拓展小学生的语文学习发展空间。

关键词:农村小学;小学语文;乡土文化在现阶段的教学中,笔者发现不少农村教师在教学中忽视了乡土文化在小学语文教学中的作用,没有全面兼顾语文特点的工具性和人文性。

长此以往,不但不利于学生开阔视野,提高语文学习效率,而且不能帮助学生提高语文综合素养和人文素养,从而阻碍学生的全面发展和终身发展。

因此,本文初步分析了农村小学语文教学中乡土文化缺失的原因,从改进教学方法,提高教学水平,培养学生人文素养的角度出发,提出农村小学语文教学中“乡土文化”的策略研究,以便达到开放的、活力的课堂,使农村小学语文教学更具有高效性、人文性,更具有语文的味道。

一、农村小学语文教学缺乏乡土化现象的表征经过调查发现,农村小学的许多学生不喜爱自己的家乡,认为自己的家乡贫穷、落后,对家乡的山山水水不感兴趣,也对家乡地质风貌、民俗风情、乡土节日等不关心。

他们向往大都市的繁华,期望着大都市的物欲和喧嚣,大都市的生活和文化对农村孩子形成了一种无形的吸引和诱惑。

目前,许多农村小学的语文教师只教书上有的内容,只要求学生理解文章的中心思想,体会文章的写作技法,掌握知识点,对于文章涉及的自然景观、民俗风情、名人轶事并不以本地乡土文化加以拓展延伸。

他们认为了解乡土文化根本没用,考试时也没有相关的内容,浪费学习时间。

苏教版小学语文教材中传统文化作品选文研究

苏教版小学语文教材中,引入了不少传统文化作品,下面列举

几个主要的选文:

1.《寻根》:这是一篇乡土散文,通过描述一位返乡农民工的

故事,表达了对家乡的深情和对生命价值的思考,反映了崇尚传统

文化、弘扬农耕文化的思想。

2.《小蝌蚪找妈妈》:作为著名的儿童文学作品,这篇故事讲

述了小蝌蚪在寻找妈妈的过程中,不断克服各种困难的故事。

这篇

作品把儿童的生活、情感与自然景色巧妙地融合在一起,同时也表

达了孝心、尊师、友爱等传统文化价值观。

3.《木兰辞》:这首古代民歌描述了一位年轻姑娘替父从军、

勇夺十万雄师的事迹。

通过描述木兰的英勇之举,表达了崇尚忠诚、勇敢和家国意识的传统文化观念。

4.《草船借箭》:这个故事出自《三国演义》,讲述了诸葛亮

借用草船一计,成功向曹操求得箭的经过。

这篇作品表达了诸葛亮

聪明才智、机智过人的传统文化观念,并传达了人民团结、战胜外

敌的鲜明思想。

通过引入这些传统文化作品,苏教版小学语文教材不仅展示了

我国的文化底蕴,加深了学生对传统文化的了解和认识,而且也让

学生在学习中获得了美感和兴趣。

-041-2021年第07期(总第259期)摘 要:在初中语文教材之中,乡土小说是关键组成部分,它可以开阔学生的视野,提高学生的鉴赏能力及阅读水平,提高学生的文学素养。

因此,初中语文教师在开展初中语文教材中的乡土小说教学时,应采用科学的教学方法对学生开展教学,以让学生获得更好的发展。

基于此,文章主要探讨了初中语文教材中乡土小说教学的方法。

关键词:初中语文;乡土小说;教学方法中图分类号:G633.3文章编号:2095-624X(2021)07-0041-02引 言随着教育改革不断深入,初中语文教师应与时俱进,努力满足学生对语文学科的学习需求。

乡土小说是初中语文教材之中的重要选篇,对乡土小说进行研究符合新课改对初中语文教学的要求,不仅能够使初中生充分了解到我国文化的博大精深,深化学生对祖国、对家乡的热爱之情,还能够促进学生传承与发扬我国优秀的乡土文化。

因此,研究初中语文教材中乡土小说教学的方法至关重要。

一、品读人物语言,感受人物形象文学是一种语言艺术。

换句话来说,文学作品的魅力通常体现在语言运用的魅力上。

在小说中,作者在刻画人物形象的时候,通常是通过人物的语言来实现的。

因此,在乡土小说教学的过程中,教师一定要引导学生反复品读人物语言,感受人物的形象。

只有充分品读了文中极具个性的人物语言,学生才能深刻了解人物的特点,从而把握作品。

例如,人教版语文九年级下册第二单元的《蒲柳人家(节选)》中,作者为了表现何满子的奶奶——一丈青大娘的个性特点,用了这样一些语言描写:“站住!”“都给我穿上裤子!”“不能叫你们腌臜了我们大姑娘小媳妇的眼睛!”通过品读这些命令式的语言,学生的眼前仿佛出现了这样一位生龙活虎、干练泼辣的大娘。

仔细品读乡土小说中的人物语言,还可以感受到它浓浓的乡土气息。

比如,《蒲柳人家(节选)》中,一丈青大娘为了让赤身露体的纤夫们穿上裤子,“挽了挽袖口,手腕子上露出两只叮叮当当响的黄铜镯子,一阵风冲下河坡,阻挡在这几个纤夫的面前,手戳着他们的鼻子说:‘不能叫你们腌臜了我们大姑娘小媳妇的眼睛!’”。

统编版初中语文教材中的乡土文学作品研究

徐心怡

【期刊名称】《文化创新比较研究》

【年(卷),期】2022(6)11

【摘要】“乡土文学”是一种按题材划分的文学类别。

20世纪20年代随着西方现代思潮的冲击,“乡土文学”进入中国研究者的视野。

统编版初中语文教材选编的乡土文学作品对于学生的情感教育有着重要意义,既可以熏陶乡土情结,提高审美情趣,又可以激发爱国情感,培养民族认同感,还能够启迪生命意识,塑造健全人格。

【总页数】4页(P5-8)

【作者】徐心怡

【作者单位】青岛大学文学与新闻传播学院

【正文语种】中文

【中图分类】G633.3

【相关文献】

1.初中语文群文阅读教学研究——以统编版初中语文教材为例

2.初中语文阅读教学策略探讨——以统编版初中语文教材为例

3.统编初中语文教材中的古代文学作品的教学思考

4.语文课程中的传统文化教育研究——以统编版初中语文教材为例

5.简述初中语文群文阅读教学方法研究——以统编版初中语文教材为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中小学语文教材中乡土文学作品研究

乡土文学是基于中国广袤农村地理和人文的独特性发展来的,至今已有90多年。

期间不断涌出蕴含浓浓民族情怀与乡土文化的优秀作品,这些优秀的乡土文学作品也均被收录中小学语文教材。

面对中小学语文教材中的乡土文学作品,学生在学习的过程中不仅可以调动自己的主观能动性从独具魅力的乡土异域情怀中体会乡土的审美意识,也能促进学生对乡土文化归属感的认可。

基于此,笔者认为乡土文学也是值得深入研究的一个重要课题。

本文将以目前我国实施的中小学语文教材(以人教版、鲁教版、沪教版、苏教版四个版本为例)中的乡土文学作品为研究对象。

拟运用文献研究法、定量研究法和文本分析法对四个版本教材中乡土文学选篇进行研究,主要包括篇目数量、选文特点和选目比较。

在此基础上结合乡土书写下的民俗、乡村、人物的复杂形态,对乡土作品在教学中存在的不足,提出具有可行性的教学策略。