最新统编版语文九年级上册第15课《故乡》课件(共23张PPT)

- 格式:pptx

- 大小:478.09 KB

- 文档页数:23

第15课《故乡》-九年级语文上册考点汇编讲义(部编版)

2024-2025学年九年级语文上册考点汇编

第15课《故乡》

【课内知识点总结】

一、字音

阴晦yīnhuì:阴沉,昏暗。

萧索xiāosuǒ:缺乏生机,不热闹。

祭祀jìsì:旧俗备供品向神佛或祖先行礼,表示崇敬并求保佑。

伶俐línglì:形容人物机灵乖巧或是做事干脆利落。

愕然 è rán:惊讶的样子,形容吃惊。

鄙夷bǐyí:轻视,看不起。

嗤笑chīxiào:讥笑,嘲笑。有讽刺之意。

应酬yìngchou:交际往来,以礼相待。也指私人间的宴会、聚会等。

世面shìmiàn:社会上各方面的情况。

惘然wǎngrán:形容失意的样子。

隔膜gémó:隔阂,指情意不相通,彼此不了解。

恣睢zìsuī:放纵、骄横的样子。

【易错读音】祭祀(sì)愕然(è)装弶(jiàng)恣睢(zìsuī)惘然(wǎng)五行(xíng)嗤笑(chī)秕谷(bǐ)鄙夷(bǐ)潮汛(xùn)瑟缩(sè)

二、字形

【易错字词】船舱苍黄寂静一幅画一副手套一轮圆月戴帽子伶俐惶恐规矩忙碌隔膜应酬萧索阴晦

三、文学常识

1、作者简介

鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。

2、课文说明

《故乡》反映的是辛亥革命十年后的中国农村社会情况。辛亥革命虽然赶跑了一个皇帝,但并没有改变中国半封建半殖民地的社会性质。作者回乡期间,耳闻目睹了农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个社会中求索了几十年,于是写出了悲凉沉郁的《故乡》这篇小说。

《故乡》群文阅读课

【学习目标】

一、目标确立依据

(一)课标分析

1.与本课相关的课程总目标:

(1).在语文学习过程中,培养爱国主义、集体主义、社会主义思想道德和健康的审美情趣,发展个性,培养创新精神和合作精神,逐步形成积极的人生态度和正确的世界观、价值观。

(2).培育热爱祖国语言文字的情感,增强学习语文的自信心,养成良好的语文学习习惯,初步掌握学习语文的基本方法。

(3).在发展语言能力的同时,发展思维能力,学习科学的思想方法,逐步养成实事求是、崇尚真知的科学态度。

(4).具有独立阅读的能力,学会运用多种阅读方法。有较为丰富的积累和良好的语感,注重情感体验,发展感受和理解的能力。能阅读日常的书报杂志,能初步鉴赏文学作品,丰富自己的精神世界。

2.与本课相关的阶段目标:

(1).能用普通话正确、流利、有感情地朗读。

(2).在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

(3).对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。

(4).欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

2.课标分解(将行为动词和行为内容进行扩展、分解,明确“学什么”,“怎样学”,“学到什么程度”)

(1).学生学什么:关于“在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容”。所谓“理清思路”“分析主要内容”,是指学生能够在通读课文的基础上,梳理出小说的主要情节,并能用简洁的语言概括故事内容。关于“对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言”,是指学生能够品读文中人物描写的语句,深入分析小说中的人物形象,理解小说人物的典型意义。

(2).学生学到什么程度:关于“能用普通话正确、流利地朗读”,是指学生能够快速通读课文,没有阅读障碍。“有感情地朗读”是指学生能够在品味人物语言、动作等描写,分析人物性格的基础上,有感情地演读人物,尝试读出人物的语气语调。

统编版语文九年级上册第15课《故乡》活动型公开课一等奖创新教学设计(表格式)

教学内容 统编版语文九年级上册第四单元第十五课《故乡》 课时 一、二

教材分析 《故乡》是鲁迅先生的短篇小说名篇,收录于人民教育出版社九年级《语文》教材中。本文通过“我"回到故乡的所见所闻,深刻揭示了旧中国农村社会的衰败、农民生活的艰辛以及人与人之间的隔阂与变化。教材选择此篇,旨在引导学生从人物变化入手,深入理解小说的主题,体会鲁迅作品深刻的社会批判性和人道主义精神。通过对闰土这一典型形象的剖析,学生能够感受到社会环境对个体命运的深远影响,进而理解小说的主旨——对旧中国农村社会的深刻反思和对未来社会的期许。

学情分析 九年级学生已经具备了一定的文学鉴赏能力和批判性思维基础,能够初步理解小说的基本要素和情节结构。然而,对于鲁迅作品的深刻内涵和复杂情感,学生可能还缺乏足够的认知和理解。因此,在教学过程中,需要引导学生从细节入手,通过对比分析闰土等人物的变化,逐步深入探究小说的主题和鲁迅的创作意图。同时,考虑到学生的个体差异和认知水平,应设计多样化的教学活动,激发学生的学习兴趣和积极性,促进他们的全面发展。

教学目标 能够准确理解《故乡》中的故事情节和人物形象,学会从细节入手分析闰土的外貌、行动、语言之“变”,并能用表格等形式梳理闰土的前后变化。 通过小组讨论、角色扮演、剧本编写等教学活动,培养学生的自主学习能力和合作探究能力;引导学生运用批判性思维分析闰土变化的原因,探究小说的主题。 体会鲁迅作品深刻的社会批判性和人道主义精神,理解旧中国农村社会的衰败和农民生活的艰辛;激发学生对社会现实的关注和思考,培养他们的责任感和使命感。

教学重难点 教学重点: 从细节入手分析闰土的外貌、行动、语言之“变”,探究闰土的形象。这是理解小说人物性格和情节发展的关键,也是进一步探究小说主题的基础。 教学难点: 分析闰土变化的原因,探究小说的主题。这要求学生具备较高的批判性思维和综合分析能力,能够结合时代背景和社会环境深入理解小说的深层含义。

1 / 3

【精选】部编版九年级上册语文第15课

《故 乡》重要知识点总结

文学常识

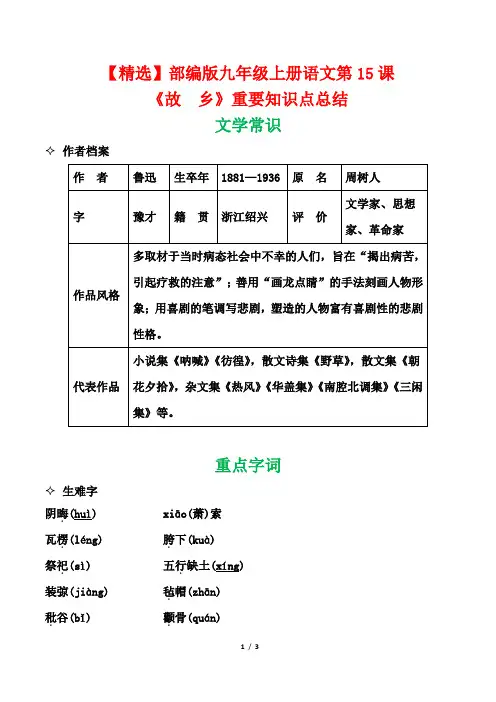

作者档案

作 者 鲁迅 生卒年 1881—1936 原 名 周树人

字 豫才 籍 贯 浙江绍兴 评 价 文学家、思想家、革命家

作品风格 多取材于当时病态社会中不幸的人们,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”;善用“画龙点睛”的手法刻画人物形象;用喜剧的笔调写悲剧,塑造的人物富有喜剧性的悲剧性格。

代表作品 小说集《呐喊》《彷徨》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《华盖集》《南腔北调集》《三闲集》等。

重点字词

生难字

阴晦.(huì) xiāo(萧)索

瓦楞.(léng) 胯.下(kuà)

祭祀.(sì) 五行.缺土(xíng)

装弶(jiàng) 毡.帽(zhān)

秕.谷(bǐ) 颧.骨(quán)

第1页 共5页 《故乡》课后习题参考答案

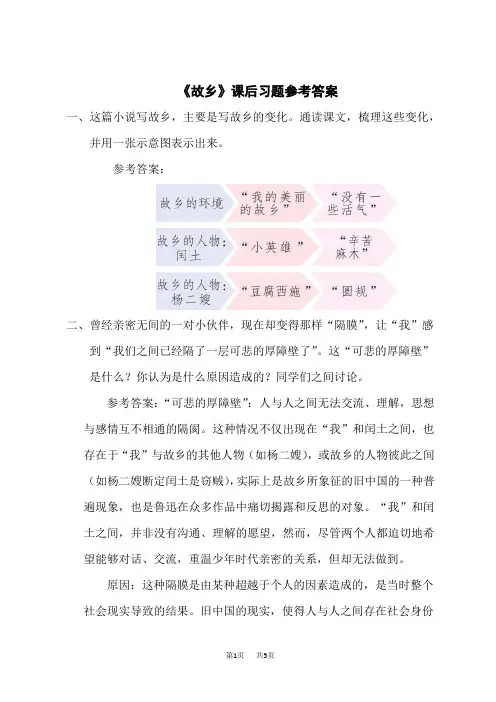

一、这篇小说写故乡,主要是写故乡的变化。通读课文,梳理这些变化,并用一张示意图表示出来。

参考答案:

二、曾经亲密无间的一对小伙伴,现在却变得那样“隔膜”,让“我”感到“我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了”。这“可悲的厚障壁”是什么?你认为是什么原因造成的?同学们之间讨论。

参考答案:“可悲的厚障壁”:人与人之间无法交流、理解,思想与感情互不相通的隔阂。这种情况不仅出现在“我”和闰土之间,也存在于“我”与故乡的其他人物(如杨二嫂),或故乡的人物彼此之间(如杨二嫂断定闰土是窃贼),实际上是故乡所象征的旧中国的一种普遍现象,也是鲁迅在众多作品中痛切揭露和反思的对象。“我”和闰土之间,并非没有沟通、理解的愿望,然而,尽管两个人都迫切地希望能够对话、交流,重温少年时代亲密的关系,但却无法做到。

原因:这种隔膜是由某种超越于个人的因素造成的,是当时整个社会现实导致的结果。旧中国的现实,使得人与人之间存在社会身份

第2页 共5页 的巨大差异,人们各自困在与自己社会身份相适应的狭小生活中,无论是思想还是情感都无法突破束缚,从而造成了一层层阻遏人们心意相通、 哀乐与共的“厚障壁”。

三、画出文中描写环境的语句,体会作者以此营造的氛围,说说这些描写对表

达主题所起的作用。

参考答案:

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

特点 衰败、萧条、没有生机。

作用 为全篇奠定黯淡的基调。这一句既是写故乡的风景、环境,也是写故乡的人、生活,是对“故乡”所代表的旧中国的总体批判——令人压抑,缺乏生机、活力与希望。

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

特点 静谧明净、充满生机。

作用 衬托出少年闰土“小英雄”的形象,也写出故乡曾给“我”留下美好印象。

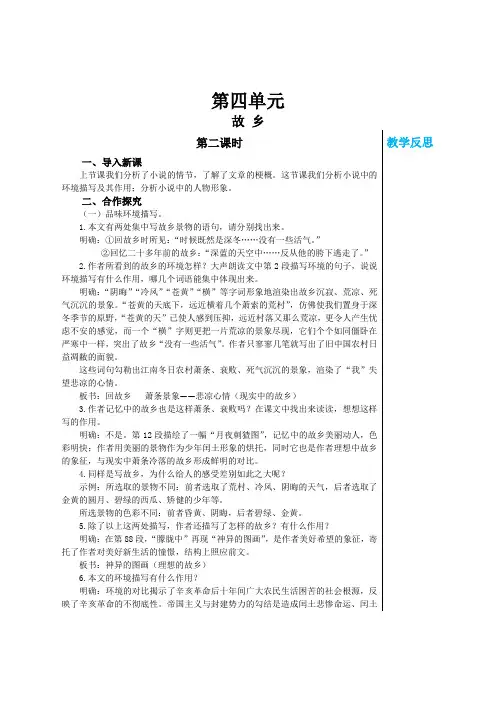

第四单元

故 乡

第二课时

一、导入新课

上节课我们分析了小说的情节,了解了文章的梗概。这节课我们分析小说中的环境描写及其作用;分析小说中的人物形象。

二、合作探究

(一)品味环境描写。

1.本文有两处集中写故乡景物的语句,请分别找出来。

明确:①回故乡时所见:“时候既然是深冬……没有一些活气。”

②回忆二十多年前的故乡:“深蓝的天空中……反从他的胯下逃走了。”

2.作者所看到的故乡的环境怎样?大声朗读文中第2段描写环境的句子,说说环境描写有什么作用,哪几个词语能集中体现出来。

明确:“阴晦”“冷风”“苍黄”“横”等字词形象地渲染出故乡沉寂、荒凉、死气沉沉的景象。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,仿佛使我们置身于深冬季节的原野,“苍黄的天”已使人感到压抑,远近村落又那么荒凉,更令人产生忧虑不安的感觉,而一个“横”字则更把一片荒凉的景象尽现,它们个个如同僵卧在严寒中一样,突出了故乡“没有一些活气”。作者只寥寥几笔就写出了旧中国农村日益凋敝的面貌。

这些词句勾勒出江南冬日农村萧条、衰败、死气沉沉的景象,渲染了“我”失望悲凉的心情。

板书:回故乡 萧条景象——悲凉心情(现实中的故乡)

3.作者记忆中的故乡也是这样萧条、衰败吗?在课文中找出来读读,想想这样写的作用。

明确:不是。第12段描绘了一幅“月夜刺猹图”,记忆中的故乡美丽动人,色彩明快;作者用美丽的景物作为少年闰土形象的烘托,同时它也是作者理想中故乡的象征,与现实中萧条冷落的故乡形成鲜明的对比。

4.同样是写故乡,为什么给人的感受差别如此之大呢?

示例:所选取的景物不同:前者选取了荒村、冷风、阴晦的天气,后者选取了金黄的圆月、碧绿的西瓜、矫健的少年等。

所选景物的色彩不同:前者昏黄、阴晦,后者碧绿、金黄。

5.除了以上这两处描写,作者还描写了怎样的故乡?有什么作用?

明确:在第88段,“朦胧中”再现“神异的图画”,是作者美好希望的象征,寄托了作者对美好新生活的憧憬,结构上照应前文。

1

【精选】部编版九年级上册语文

全册古诗文原文+译文汇总

文言文

01

岳阳楼记

宋:范仲淹

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。(具 通:俱)

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

时六年九月十五日。

【译 文】

庆历四年的春天,滕子京被降职到巴陵郡做太守。到了第二年,政事顺利,百姓和乐,各种荒废的事业都兴办起来了。于是重新修建岳阳楼,扩大它原有的规模,把唐代名家和当代人的诗赋刻在它上面。嘱托我写一篇文章来记述这件事2

情。

我观看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。它连接着远处的山,吞吐长江的水流,浩浩荡荡,无边无际,一天里阴晴多变,气象千变万化。这就是岳阳楼的雄伟景象。前人的记述已经很详尽了。虽然如此,那么向北面通到巫峡,向南面直到潇水和湘水,降职的官吏和来往的诗人,大多在这里聚会,他们观赏自然景物而触发的感情大概会有所不同吧?

像那阴雨连绵,接连几个月不放晴,寒风怒吼,浑浊的浪冲向天空;太阳和星星隐藏起光辉,山岳隐没了形体;商人和旅客不能通行,船桅倒下,船桨折断;傍晚天色昏暗,虎在长啸,猿在悲啼,这时登上这座楼啊,就会有一种离开国都、怀念家乡,担心人家说坏话、惧怕人家批评指责,满眼都是萧条的景象,感慨到了极点而悲伤的心情。