天津市文化特色

- 格式:rtf

- 大小:91.91 KB

- 文档页数:55

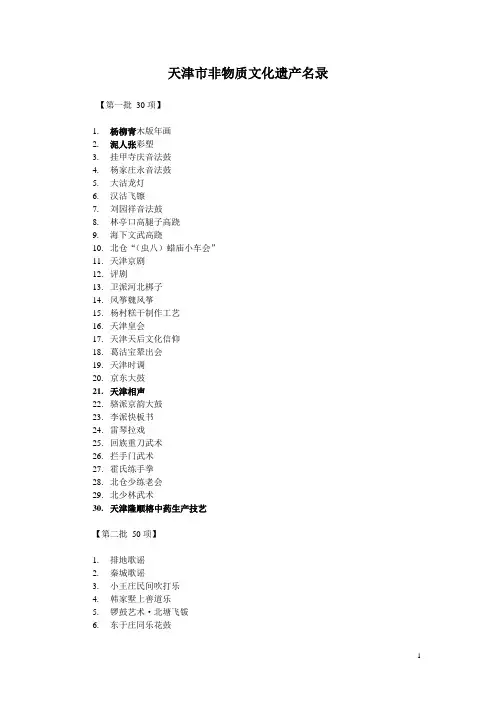

天津市非物质文化遗产名录【第一批30项】1.杨柳青木版年画2.泥人张彩塑3.挂甲寺庆音法鼓4.杨家庄永音法鼓5.大沽龙灯6.汉沽飞镲7.刘园祥音法鼓8.林亭口高腿子高跷9.海下文武高跷10.北仓“(虫八)蜡庙小车会”11.天津京剧12.评剧13.卫派河北梆子14.风筝魏风筝15.杨村糕干制作工艺16.天津皇会17.天津天后文化信仰18.葛沽宝辇出会19.天津时调20.京东大鼓21.天津相声22.骆派京韵大鼓23.李派快板书24.雷琴拉戏25.回族重刀武术26.拦手门武术27.霍氏练手拳28.北仓少练老会29.北少林武术30.天津隆顺榕中药生产技艺【第二批50项】1.排地歌谣2.秦城歌谣3.小王庄民间吹打乐4.韩家墅上善道乐5.锣鼓艺术·北塘飞钹6.东于庄同乐花鼓7.金狮大轿8.塘沽河头落子9.高王院莲花落10.寺各庄竹马会11.宝坻皮影戏12.竞技麻将13.无极拳14.鲍式八极拳15.李式太极拳16.毕式“一指禅”拿手推17.永良飞叉18.大六分村登杆圣会19.独流通背拳20.古典戏法21.杨柳青剪纸22.大郑剪纸23.盛锡福毡礼帽制作24.老美华手工制鞋25.老美华中式连袖男装制作26.老美华津派旗袍制作27.汇蚨源吉祥手工布艺28.义聚永高粮酒传统酿造29.义聚永玫瑰露酒传统酿造30.义聚永五加皮酒传统酿造31.狗不理包子制作32.桂发祥十八街麻花制作33.耳朵眼炸糕制作34.大福来锅巴菜制作35.子火烧、一品烧饼制作36.赤土扣肉制作37.独流老醋酿造38.沙窝萝卜种植与窖藏39.古铜(银)鎏金器修复及复制40.津门蔡氏贡掸制作41.刘海空竹制作42.周记宫灯制作43.皮影雕刻44.盆罐村制陶45.“一掌金”速算46.达仁堂清宫寿桃丸47.潮音寺民间庙会48.独乐寺庙会49.运河文化(杨柳青段)50.天津茶楼文化。

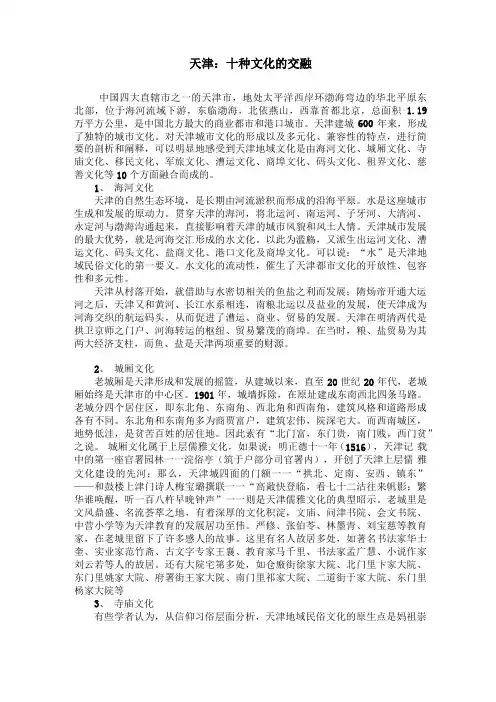

天津:十种文化的交融中国四大直辖市之一的天津市,地处太平洋西岸环渤海弯边的华北平原东北部,位于海河流域下游,东临渤海,北依燕山,西靠首都北京,总面积 1.19 万平方公里,是中国北方最大的商业都市和港口城市。

天津建城600年来,形成了独特的城市文化。

对天津城市文化的形成以及多元化、兼容性的特点,进行简要的剖析和阐释,可以明显地感受到天津地域文化是由海河文化、城厢文化、寺庙文化、移民文化、军旅文化、漕运文化、商埠文化、码头文化、租界文化、慈善文化等10个方面融合而成的。

1、海河文化天津的自然生态环境,是长期由河流淤积而形成的沿海平原。

水是这座城市生成和发展的原动力。

贯穿天津的海河,将北运河、南运河、子牙河、大清河、永定河与渤海沟通起来,直接影响着天津的城市风貌和风土人情。

天津城市发展的最大优势,就是河海交汇形成的水文化。

以此为滥觞,又派生出运河文化、漕运文化、码头文化、盐商文化、港口文化及商埠文化。

可以说:“水”是天津地域民俗文化的第一要义。

水文化的流动性,催生了天津都市文化的开放性、包容性和多元性。

天津从村落开始,就借助与水密切相关的鱼盐之利而发展;隋炀帝开通大运河之后,天津又和黄河、长江水系相连,南粮北运以及盐业的发展,使天津成为河海交织的航运码头,从而促进了漕运、商业、贸易的发展。

天津在明清两代是拱卫京师之门户、河海转运的枢纽、贸易繁茂的商埠。

在当时,粮、盐贸易为其两大经济支柱,而鱼、盐是天津两项重要的财源。

2、城厢文化老城厢是天津形成和发展的摇篮,从建城以来,直至20世纪20年代,老城厢始终是天津市的中心区。

1901年,城墙拆除,在原址建成东南西北四条马路。

老城分四个居住区,即东北角、东南角、西北角和西南角,建筑风格和道路形成各有不同。

东北角和东南角多为商贾富户,建筑宏伟,院深宅大。

而西南城区,地势低洼,是贫苦百姓的居住地。

因此素有“北门富,东门贵,南门贱,西门贫” 之说。

城厢文化属于上层儒雅文化,如果说:明正德十一年(1516),天津记载中的第一座官署园林一一浣俗亭(筑于户部分司官署内),开创了天津上层儒雅文化建设的先河;那么,天津城四面的门额一一“拱北、定南、安西、镇东” ——和鼓楼上津门诗人梅宝璐撰联一一“高敞快登临,看七十二沽往来帆影;繁华谁唤醒,听一百八杵早晚钟声”一一则是天津儒雅文化的典型昭示。

(二、天津的文化与物产)“天津卫三宗宝,鼓楼、炮台、铃铛阁。

”天津三绝:狗不理包子,十八街麻花和耳朵眼炸糕。

这些都是为我们所熟知的。

但是天津的文化与物产却远不止于此。

【杨柳青年画】木版年画,富有独特艺术风采和强烈地方特色的民间艺术。

津郊杨柳青镇是历史上生产中心和集散地,因而得名。

是在宋、元绘画和明代木刻画的基础上发展而来,采用木版套印和手工彩绘相结合的方法,画面色彩明显,柔丽多姿,工笔重彩,以宣纸印刷,用国画彩料,年久色彩不退不变。

多利用寓意和写实等手法,表达人民的美好情感,反映各历史时期的现实生活、时事风俗、历史故事和民间传说。

始创于明中叶,清乾隆、嘉庆时发展到鼎盛时期,远近驰名。

至清末,由于战乱频繁,逐渐衰落。

1953年成立杨柳青画合作社,之后成立"天津杨柳青画店",使这一民间艺术得以复兴。

1980年成立"天津杨柳青画社",开展这一民间艺术的理论及创作方法研究,扩大生产制作。

杨柳青年画在国内外享有盛誉。

在全国历次画展评选中均得到好评并不断获奖。

俄罗斯、意大利、瑞典等国存有大量杨柳青年画,法兰西等国出版有多种有关杨柳青年画的专著。

由于多次在国外展览,颇得各国人民的青睐。

【风筝魏】天津风筝以其优美的造型、精湛的工艺和悠久的历史而著称于世。

清代就制作有串灯、盘鹰、唐僧取经、蝴蝶等十几种风筝,至清末民初,天津已有多家制作风筝的店铺,风筝的制作日益完善、兴盛,从而赢得了"风筝之乡"的美誉。

风筝制作业中自成一家、蜚声海内外的代表人物是被誉为"风筝魏"的魏元泰。

他从事风筝制作70余年,苦心钻研,大胆创新,先后研制了平拍类、图形立体类和软翅风筝,还创造了折叠风筝,一生研制的风筝达200余种。

他制作的风筝造型生动逼真,做工精致,飞行平稳,色彩极具民族和地方特色,在1914年的巴拿马国际博览会上,获得金牌和奖状。

现在,天津风筝在改进传统工艺的同时,大力吸取其他名家的特长,已有100余个品种,造型更加逼真,彩绘更加精美,放飞晴空可赏心悦目,摆放室内又可供鉴赏,远销几十个国家和地区。

天津小吃耳朵眼炸糕风味特点:津门食品三绝之一。

因店铺紧靠耳朵眼胡同而得名。

距今已近百年。

外焦里嫩、细甜爽口、香味芬芳。

1989年获商业部金鼎奖。

桂发祥麻花(十八街麻花)风味特点:桂发祥什锦夹馅麻花是天津著名风味食品。

金黄色像一根棍形的麻花,夹着冰糖块,上面撒着青红丝和瓜条等小料,散发着香甜的桂花味。

即使放上个把月,吃时仍然酥脆可口。

买几根桂发祥麻花送人,成了天津人的一种习俗。

狗不理包子制作方法:津门食品三绝之一。

创始于清朝末年。

因店主高贵友乳名狗不理而扬名。

制作工艺严格,实行独特的“八步操作法”。

风味特点:肉馅松散、包褶均匀、肥而不腻、清香适口。

1989年获全国食品金鼎奖。

以上为天津三绝,下面再介绍几种其他的小吃。

大福来锅巴菜绿豆、小米面摊成锅巴,切为柳叶,放卤汁中煮成。

配以香菜、香干、麻酱、辣油、腐乳等佐料。

色泽美观,多味混合,清素爽口,香嫩有咬劲。

芝兰斋糕干以稻米、江米面和之为皮;以豆沙、白糖、芝麻、桃仁、瓜条、桔饼、红果、玫瑰、奶油、可可等调配成馅;经包馅、蒸熟。

色白美观,食之不粘、不散、不噎口、不粘牙,柔软劲道,香甜可口。

什大酥烧饼以蒸熟干面粉和大油成酥皮;以豆沙、白糖、红果、枣泥、白萝卜丝、香蕉、桔子、芝麻盐、焖干菜等调配成馅;经包馅、制饼、烘烤而成。

皮薄色白,松酥香甜,馅种繁多。

明顺斋什锦烧饼以面皮裹豌豆黄、红果、枣泥、白糖、大油、豆沙、火腿、萝卜丝、梅干菜等10余种馅料,用小烤炉烘烤而成。

造型美观,皮酥馅鲜,味美适口。

上岗子面茶以糜子面、麻仁、麻酱、香油炒制而成,加白糖,沸水冲食。

色正味香,小料齐全,不粘碗,不糊嘴。

王记麻花又称馓子麻花。

以特制面条拧细,形如剪刀,入油炸成。

酥脆可口,桂花香溢。

杜称齐蒸食、火烧有白糖、豆沙、玫瑰、红果、甜成等品种蒸食。

皮白、馅细、滋味甜美。

火烧皮酥、口酽、酥脆、甜香。

陆记烫面炸糕以面粉烫半熟为皮,入油炸成。

外焦里嫩,酥脆香甜,不粘不限。

豆香斋牛肉香圈以面皮包新鲜牛肉馅炸熟,滋味鲜香。

【天津有哪些民俗】天津民俗文化有哪些天津有哪些特别的民俗呢,请看下文介绍。

1.嫁娶:(1)天津市城区里的人结婚在下午,下午2点左右接新娘,4点30分典礼,5点开席。

但距离几十公里的天津郊区就是上午结婚。

(2)天津结婚男方家门前贴双喜(囍),女方家门前贴单喜。

(3)天津结婚女方送亲队伍不能有姨,男方迎亲队伍中不能有姑。

所谓姨不送,姑不接。

(4)天津结婚送亲女人头上必插戴红喜字。

(5)天津结婚女方中午要在家里请亲友们吃“四碟捞面”,也叫喜面,其实就是打卤面。

意味着长长久久。

所谓四碟菜码(拌面用的菜)就是糖醋面筋一盘,清炒虾仁一盘,炒鸡蛋一盘,菠菜丝和胡萝卜丝和豆芽菜等蔬菜丝拼成的一盘。

2.生日:(1)天津人过生日都是过虚岁,还有句话说生日赶前不赶后,意思是只有提前过生日,不能后补生日。

(2)生日当天要请大家吃长寿面,生日前一天要吃饺子,这叫“催生”(3)在天津66岁生日算是个大日子,“六十六大寿、得吃姑娘的一刀肉”,女儿要买肉,剁66刀坐门口吃,来祈福父母健康。

3.正月过年(1)正月不剃头,剃头死舅舅。

(2)正月十五为外甥祈福,舅舅送灯。

“讲究送‘鸭子’形的灯,取其谐音‘押子’之意,为外甥祈福。

也有预祝外甥长命百岁之意。

”至今此俗不衰,而且灯的种类日趋繁多,金鱼灯、蒺藜灯等取富裕有余和吉利的寓意。

(3)正月十六,走百病。

这一天媳妇们要回娘家,可以消灾祛病。

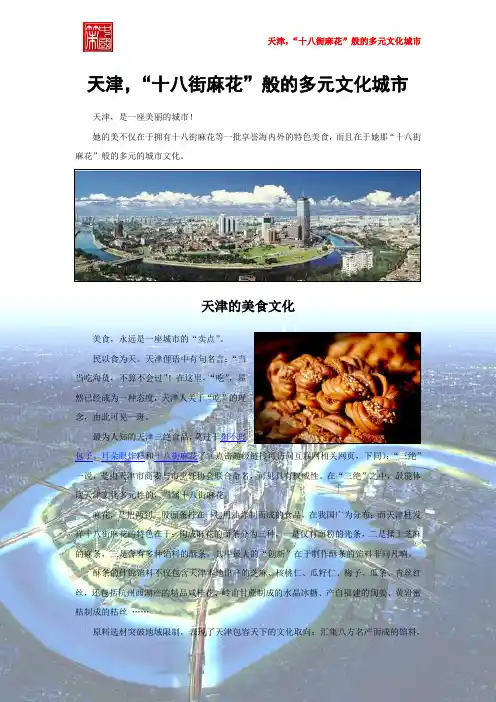

天津,“十八街麻花”般的多元文化城市天津,是一座美丽的城市!她的美不仅在于拥有十八街麻花等一批享誉海内外的特色美食,而且在于她那“十八街麻花”般的多元的城市文化。

天津的美食文化美食,永远是一座城市的“卖点”。

民以食为天。

天津俚语中有句名言:“当当吃海货,不算不会过”!在这里,“吃”,显然已经成为一种态度,天津人关于“吃”的理念,由此可见一斑。

最为人知的天津三绝食品,莫过于狗不理包子、耳朵眼炸糕和十八街麻花了(点击超级链接可访问互联网相关网页,下同);“三绝”一说,是由天津市商委与市烹饪协会联合命名,可见具有权威性。

在“三绝”之中,最能体现天津文化多元性的,当属十八街麻花。

麻花,是把两到三股面条拧在一起用油炸制而成的食品,在我国广为分布;而天津桂发祥十八街麻花的特色在于:构成麻花的面条分为三种,一是仅有面粉的光条,二是揉上芝麻的麻条,三是含有多种馅料的酥条,其中最大的“创新”在于制作酥条的馅料非同凡响。

酥条的什锦馅料不仅包含天津本地出产的芝麻、核桃仁、瓜籽仁、梅子、瓜条、青丝红丝,还包括杭州西湖产的精品咸桂花、岭甫甘蔗制成的水晶冰糖、产自福建的闽姜、黄岩蜜桔制成的桔丝……原料选材突破地域限制,表现了天津包容天下的文化取向;汇集八方名产而成的馅料,加上花生油锅里微火炸透的讲究工艺,让来自神州各地的人似乎都能从十八街麻花的香甜中品出家乡的味道,由此这种麻花扬名海内就顺理成章了。

天津的语言文化天津话近年来广泛出现在影视、曲艺作品之中,并以它诙谐、幽默、干脆与平实给人们带来了快乐。

但是,究其渊源,天津话却并非天津地区“应有”的语言,天津话的产生与发展,呈现出一种有趣的“方言岛”现象——天津地处河北省中部,但是,天津四周的河北方言却与天津话有着巨大的差别。

无独有偶,在安徽省宿州市以南50公里处有一个叫做固镇县的地方,那里的本地方言却与天津话“严重”相似,以至于当人们流连于固镇,听着当地普通乡民的交谈,却感到仿佛就是置身天津的街道,在听天津人“白呼”(天津俚语,意为闲聊)!中国人类学家李世瑜通过实地考察发现,天津话与以安徽宿州为中心的江淮平原地区的方言最为接近,并认为,天津话脱胎于此。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==天津的历史文化有哪些篇一:天津的历史文化天津的历史文化——泥人张(一)简介泥人张是一种深得百姓喜爱的民间美术品,它创始于清代年间,流传、发展至今已有180年的历史。

期间,经过创始、发展、繁荣、濒危、再发展等几个时期,几经波折,泥人张彩塑艺术逐步走向成熟,被民间、宫廷、乃至世界认可。

“泥人张”的彩塑,把传统的捏泥人提高到圆塑艺术的水平,又装饰以色彩、道具、形成了独特的风格。

它是继元代刘元之后,我国又一个泥塑艺术的高峰,其作品艺术精美,影响远及世界各地,在我国民间美术史上占有重要的地位。

(二)溯源是泥人张的创始人,张明山(1826-1906)自幼随父亲从事泥塑制作,练就一手绝技。

18岁即得艺名“泥人张”,以家族形式经营泥塑作坊塑古斋。

他只须和人对面坐谈,搏土于手,不动声色,瞬息而成。

面目径寸,不仅形神毕肖,且栩栩如生须眉俗动。

1915年,张明山创作的《编织女工》彩塑作品获得一等奖,张玉亭的作品获得巴拿马万国博览会荣誉奖,后经张玉亭、张景福、张景禧、张景祜、张铭等四代人的传承,“泥人张”成为中国北方泥塑艺术的代表。

1949年后,人民政府对泥人张彩塑采取了保护、扶持、发展的政策,安排张家几代艺人到文艺创作、教学等部门工作,第二代传人张玉亭被聘为天津市文史馆馆长,同时民间彩塑艺术步入大学殿堂,第三代传人张景祜先后受聘于中央美院、中央工艺美院任教,在天津建立泥人张彩塑工作室,先后招收五批学员,为国家培养了一大批彩塑艺术专门人才。

第四代传人张铭在主持工作室和教学工作的二十多年中,呕心沥血,传授技艺。

从此,泥人张彩塑艺术从家庭作坊走向社会。

郭沫若曾题词“昨日造人只一家,而今桃李满天下。

”天津“泥人张”彩塑艺术是近代民间发展起来的著名工艺美术流派,这支数代相传的艺术之花,扎根于古代泥塑艺术的传统土壤中,再经大胆创新,遂成为今日津门艺林一绝。

谈天津民俗文化摘要:天津民俗文化简言之就是市民文化,其受到自然环境、经济状况、社会结构的影响。

其特征表现在历史性、传承性、融合性、多样性等。

典型代表有天津话和天津小吃等。

关键字:民俗文化天津市民融合民俗文化,是指民间民众的风俗生活文化的统称,同时也泛指一个国家、民族、地区中集居的民众所创造、共享、传承的风俗生活习惯,反映普通人民群众(相对于官方)的生产生活过程中所形成的一系列文化现象。

那么天津民俗文化就是在天津地区的人民生活的物质、精神文化现象。

1.天津民俗文化的形成过程1.1开埠以前的民俗文化初步形成时期大直沽是天津城市早期聚落,所以有“现有大直沽,后有天津卫”之说。

元朝时期改直沽寨为海津镇,至此成为漕运转运中心。

明建文二年,燕王朱棣在此南下打败了他的侄子惠帝做了永乐皇帝,在永乐二年(公元1404年),在此地改名为天津,即天子渡口之意,于此同时天津开始筑城建卫,称天津卫。

天津早期的居民是军人及其家属、还有周面的各省的农民、南方的商人,其成分复杂习惯各异,形成了具有天津特色的风俗习惯。

在语言特色、性格素质、饮食习惯、婚丧风俗中各具特色,核心特点就是一个“杂”字。

1.2开埠以后的民俗文化融合时期近代天津开埠通商,为西方异质文化与中国传统文化在天津都市中的碰撞创造了重要的条件,形成新的社会风尚。

比如:电车、电车、电影院、舞厅、跑马场、饭店、西餐厅、新式邮政等等。

表明近代天津民俗文化特性发生了变化,最深刻的是市民的民俗特征逐渐由封闭走向开放。

西方的文明生活习惯和西方公共事业的管理也渐渐融入了天津的生活习惯中,西方的娱乐比如:马戏、赛马、魔术等丰富了天津的民俗娱乐形式。

1.3改革开放新民俗文化时期随着改革开放不断深入,天津文化建设有了很大的成效,民俗文化有了新的表现形式。

首先是民俗的改变,按照中国传统习俗年节有很多讲究,比如:祭灶、扫尘、贴春联、吃年夜饭、守岁、祭祖。

中国文联副主席冯骥才先生认为虽然天津地区过年时期的习俗基本保留了下来,但仍有部分变化比如现代化的通信手段运用成为拜年的主要形式。

天津国家级非物质文化遗产名录

截至2023年,天津市国家级非物质文化遗产名录包括:

1. 传统音乐:天津皇会———妈祖文化庙会(天后宫行会),北辰区;晋

剧(云胜祁派中路梆子),河西区;

2. 传统舞蹈:狮舞(津西狮子舞),南开区;

3. 传统戏剧:评剧,天津、蓟州区;河北梆子,天津、河西区;京剧(天津京剧),天津;

4. 曲艺:天津时调,和平区;相声,河西区;

5. 传统体育、游艺与杂技:拦手门,南开区;劈挂拳,河东区;李氏迷踪拳,河北区;意拳(大成拳),河西区;张氏大悲拳,津南区;

6. 传统美术:杨柳青木版年画,西青区;汉沽飞镲,滨海新区;魏氏风筝,河东区;刘氏盘扣,河东区;天津剪纸(津味窗花剪纸),北辰区;泥人张彩塑,和平区;

7. 传统技艺:天津麻花(桂发祥十八街麻花),河西区;老翟药糖制作技艺,和平区;天津市回族大饼制作技艺,河北区;茶汤李字号传统技艺,河西区;熟梨糕制作技艺,南开区;高氏糖画,河东区。

如需更多关于天津国家级非物质文化遗产名录的信息,建议查询国家非物质文化遗产官网。

天津⼈⽂风情n天津市简称津,中央四⼤直辖市之⼀,地处华北平原东北部,东临渤海,北依燕⼭,西北与⾸都北京毗邻,全市总⾯积11919.7平⽅公⾥。

n天津市辖有16个区县,包括:中⼼城区六区(和平区、河西区、南开区、河东区、河北区、红桥区)环城四区(东丽区、西青区、津南区、北⾠区)远郊⼆区三县(武清区、宝坻区、静海区、宁河区、蓟州区)滨海新区n2006年,国务院将天津城市定位为“国际港⼝城市、北⽅经济中⼼和⽣态城市。

天津属于暖温带半湿润⼤陆性季风⽓候,年平均⽓温13℃左右,7⽉⽓温最⾼,平均26℃以上,1⽉最低,平均-4℃以下。

n天津四季分明,但是分布不均,春秋两季较短,有“⾮冬即夏”的说法。

n天津虽濒临渤海,但是深⼊内陆,形成⼀个半封闭的内海海湾,⽔体不⼤,因此对⽓候影响较⼩,⼤陆性较强。

但季风⽓候显著,夏季炎热多⾬,冬季寒冷⼲燥,春季温暖多风,秋季凉爽,温度适宜。

n春有百花夏赶海,秋看红叶冬赏雪。

天津绝⼤部分为平原,只有少数部分是⼭地和丘陵。

⼭区主要在蓟县境内,北依燕⼭余脉;平原低平辽阔。

地貌特征为北⾼南低,从蓟县北部⼭区到滨海新区,呈簸箕型向海河⼲流和渤海⽅向倾斜。

最⾼点位于蓟县和河北省承德市兴隆县交界处的九⼭顶,海拔1078.5⽶;最低点位于塘沽⼤沽⼝,海拔为0⽶。

哺育天津的母亲河——海河,由永定河、⼤清河、⼦⽛河、南运河和北运河汇流⽽成,市内河流纵横,坑、洼、塘淀星罗棋布,有“九河⼊海”之称。

⼀级河道:19条,1095.1公⾥(包括⾃然河道13条,811公⾥;⼈⼯河道6条,284.1公⾥)⼆级河道:79条,1363.4公⾥深渠:1061条,4578公⾥海河上游⽀流众多,下游合流进⼊⼀条宽度不⼤的河道,形成了典型的扇形⽔系,因此⽔旱灾害严重。

n说起天津的形成,可谓经历的“沧海桑⽥”的变化。

今天繁华的天津地区,远古时期曾是⼀⽚茫茫⼤海,最先成陆的是蓟县⼀带的燕⼭⼭脉。

在距今7000年的新⽯器时代,在⼀次剧烈的陆地沉降之后天津北部、西部陆地形成(今蓟县、武清区、静海县⼀带)。

天津市文化特色天津市地区介绍区号:022邮编:300000简称:津位置:地处华北平原东北部,东临渤海,北枕燕山,与首都北京相毗邻。

面积:全市总面积1万多平方公里。

人口:1001万区划:下辖和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、宝坻区、武清区、蓟县、宁河县、静海县。

天津市国家级AAAA景点:黄崖关长城、海滨旅游度假区天津市简称津,它地处华北平原东北部,渤海之滨,总面积11919.7平方公里,素有渤海明珠之称。

全市13个区、5个县,为中央直辖市和十四个沿海开放城市之一。

人口1000万,有汉、回、朝鲜、满、蒙古等民族。

天津市--中央直辖市,环渤海地区经济中心,中国北方最大的沿海开放城市。

地处华北平原东北部,东临渤海,北依燕山,西靠首都北京。

天津的形成始于隋朝大运河的开通。

明朝永乐二年(1404年)设"天津卫"。

同年12月又设天津左卫并筑城,至此,天津城初具规模。

19世纪中叶被辟为通商口岸,逐步发展成为当时中国北方最大的金融商贸中心,在中国近代史上有着重要地位。

天津自然资源丰富。

全市土地总面积为1.19万平方公里,其中耕地面积48.56万公顷,占全市土地面积的40.7%。

在海河下游的滨海地区,有待开发的荒地、滩涂120多平方公里,是发展石油化工和海洋化工的理想场地。

目前,已探明的金属矿、非金属矿资源和燃料、地热资源有30多种。

其中锰、硼不仅为国内首次发现,也为世界所罕见。

已探明的石油储量为10多亿吨,天然气储量100亿立方米。

还发现10个有勘探和开发利用价值的地热异常区,热水总贮量1103.6亿立方米。

天津区位条件优越。

天津港是我国北方第一大港,也是我国沿海港口码头功能最齐全的港口之一,并跻身于世界港口20强,2003年港口货物吞吐量达1.62亿吨,集装箱超过300万标箱。

天津已基本形成以港口为中心的海陆空相结合立体交通网络。

由于漕运带来的商机和盐业的兴盛,使天津“因商而兴”,一跃而为中国北方最大的商业都会。

《津门杂记》曰:“天津无沃壤腴田,民多以贾趋利。

”天津有150多公里长的海岸线,中国最著名的海盐产区长芦盐场就位于这里。

直至今日,年产原盐240万吨,占全国海盐总产量的十分之一。

盐商经济与传统的儒家文化相结合,就产生了盐商文化。

在历史上,资本雄厚的盐商在天津商埠文化中占有举足轻重的地位。

清初以来有“八大家”之说,清末《天津地理买卖杂字》云:“天津卫,有富家,估衣街上好繁华。

财势大,数卞家,东韩西穆也数他。

振德黄,益德王,益照临家长源。

高台阶,华家门,冰窖同善人。

”其实这里列举9家。

来新夏主编的《天津近代史》云:“被天津社会相沿传称的‘八大家’,他们是‘天成号韩家’(粮、船商)、‘益照临家’(盐商)、‘益德裕高家’(盐商)、‘柳青石家’(粮商兼大地主)、‘土城家’(粮商)、‘长源家’(盐商)、‘正兴德穆家’(粮商)、‘振德黄家’(盐商)。

”粮商与盐商各占4家。

天津盐商致富之后,斥资于津门炮台筑设、文化教育、慈善救济等公益事业,平心而论,他们对于推动天津地域文化功不可没。

水西庄、问津阁、寓游园等私家园林都为盐商所建,富丽堂皇的皇家园林———柳墅行宫,就是天津盐商集资,专为乾隆驻跸而建造的。

天津城市发展,亦以商业为龙头。

明代天津的商业繁华中心在南运河畔三岔河口地区,成为南北物流交汇的枢纽。

估衣街、锅店街、针市街、粮店街、曲店街、缸店街、肉市口大街、斗店同、竹竿同等历史地名,就昭示出商埠的繁华。

清代商业中心发展到大同、鸟市、天后宫附近。

当时,归贾(读gǔ)同一带,饭店、戏院、茶馆、澡塘各种娱乐场所聚集,成为当时供外地商贾餐饮、娱乐、居住的归宿之地。

进入20世纪,商业中心从传统的城厢北部地区,逐渐南移至日、法两租界,即移至旭街(今和平路)、梨栈(今劝业场)一带。

租界成为天津消费的主要区域,逐渐取代了老城的位置。

天津城市标志物先后是渤海大楼、百货大楼等商业建筑。