步态

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

医学步态分类步态是指人类行走时的姿势和步伐方式,是人体运动功能的重要表现之一。

医学上对步态进行了详细的分类和研究,以便通过观察和分析步态来诊断和治疗各种疾病。

下面将介绍几种常见的医学步态分类。

1. 步态正常正常步态是指人体在行走时,两腿交替进行,步伐平稳,身体姿势平衡。

正常步态的特点是:步幅适中,步频稳定,身体保持垂直,双臂自然摆动,步态整齐协调。

2. 瘫痪步态瘫痪步态是指由于中枢神经系统或周围神经系统的损伤导致的下肢肌肉功能减退或丧失,从而引起步态异常。

常见的瘫痪步态包括:瘫痪性步态、截瘫步态和痉挛性步态等。

瘫痪步态的特点是:行走时受限制,步伐不稳,步幅短小,步频不均匀,双臂运动减弱或无动作。

3. 肌强直步态肌强直步态是指由于肌肉强直或僵直导致的步态异常。

常见的肌强直步态包括:强直性脊柱炎步态、类风湿性关节炎步态等。

肌强直步态的特点是:行走时双腿僵硬,身体姿势前倾,步伐缓慢而小,步态不协调,双臂运动受限。

4. 高弓步态高弓步态是指足弓过高导致的步态异常。

常见的高弓步态包括:先天性足弓高、神经源性足弓高等。

高弓步态的特点是:行走时足弓过高,脚背抬高,步伐短小,步态不稳,双臂摆动幅度增大。

5. 扁平足步态扁平足步态是指足弓过低导致的步态异常。

常见的扁平足步态包括:先天性扁平足、获得性扁平足等。

扁平足步态的特点是:行走时足弓过低,内侧足缘接触地面面积增大,步伐不稳,易疲劳,双臂摆动幅度减小。

6. 间歇跛行步态间歇跛行步态是指由于腰椎间盘突出或脊柱侧弯引起的步态异常。

常见的间歇跛行步态包括:腰椎间盘突出症步态、脊柱侧弯步态等。

间歇跛行步态的特点是:行走时出现疼痛或不适感,步态不稳,步伐缓慢,双臂摆动幅度减小。

以上是几种常见的医学步态分类,每种步态异常都有其特定的特点和诊断依据。

通过对步态的观察和分析,医生可以判断出患者可能存在的疾病,并采取相应的治疗措施。

步态分类的研究对于改善患者的行走功能和生活质量具有重要意义,也为临床医学提供了重要的参考依据。

一、正常步态参数:(一)、正常步态的基本参数(步长、步幅、步频、步速、步行周期、步行时相等)1、正常人一般步长:50~80cm2、步幅:通常为步长的两倍。

3、步宽:健全人(足跟中点为测量点)8±3.5cm4、足角:健全人约6.75°。

5、步频:健全人约95~125steps\min。

东方男性步频约为112.2±8.9steps\min,女性约123.4±8.0steps\min。

6、步速:健全人步行速度约为65~95m\min。

7、步行周期:约1~1.32s。

(一侧足跟着地至该侧足跟再次着地的过程)(二)步态分析:另PPT二、偏瘫步态:1、提髋型:在摆动前期或早期,由于患侧股四头肌不恰当的运动,使患侧下肢呈现伸肌痉挛模式占优势,再加上屈髋肌无力、腘绳肌收缩和不充分的跖屈肌活动,使得摆动相不能屈膝、踝背屈,患侧通过躯干像健侧倾斜、提髋来代偿性地提起下肢,完成下肢的摆动。

2、膝过伸性:由于股四头肌无力或痉挛,踝跖屈肌无力或痉挛、踝背屈肌无力和跟腱挛缩,或行走时股四头肌与股二头肌收缩不协调,使患者的膝关节在支撑相出现过度伸展、髋后突。

此过程中增加了重心向患侧移动和下降的幅度,使能耗加大。

结局使膝后关节囊和韧带受到损伤,出现疼痛、韧带松弛或骨畸形,加之髋关节稳定性差,影响安全。

3、瘸拐型:由于股四头肌痉挛,或腘绳肌痉挛,加上踝关节跖屈肌的持续收缩,出现行走时摆动相不能选择性的屈、伸膝关节,摆动患腿,如摆动相开始时,患侧腿髋关节即屈曲,同时由于屈肌共同模式为打破,膝关节屈曲,足呈内翻状,在摆动相结束时,膝关节需伸展,此时又诱发了伸肌共同运动模式,患足跖屈,踝关节不能着地,患侧在支撑时不能负重,行走不稳或呈瘸拐状。

4、画圈型:由于患侧下肢屈髋肌、屈膝肌和髋内收肌收缩能力下降,或伴有股四头肌痉挛,出现行走时摆动相患腿髋内收、屈髋、屈膝及踝背屈动作困难,为了抬起患腿,只得将骨盆上提,向后旋转,髋关节外旋、外展,呈环形运动或跨栏步态,此时身体重心上下移位加大;支撑相患足落地时,不是足跟先着地,而是足见或整个足掌“蹬”地,又加重了患侧腿伸肌痉挛模式,造成足内翻、足趾跖屈,使得患侧支撑相持重差,在身体重心转移时左右摆动幅度加大。

常见步态分类和原因

1.正常步态:正常步态是指健康人的行走姿势。

步态流畅、平稳,步幅和步频相匹配。

正常步态的原因是身体健康,肌肉和关节协调良好。

2. 足底着地步态:足底着地步态是指脚跟着地后,脚掌和脚趾陆续着地。

这种步态常见于长跑、慢跑和步行。

足底着地步态的原因是减少跑步时对脚跟的压力,缓解髋关节的负荷。

3. 脚尖着地步态:脚尖着地步态是指脚尖先着地,然后脚跟着地。

这种步态常见于快速奔跑、跳跃和攀爬等高强度运动。

脚尖着地步态的原因是增加腿部肌肉的弹性和力量,提高运动速度和爆发力。

4. 跛行步态:跛行步态是指身体在行走时出现明显的不对称和异常。

这种步态常见于关节炎、脊椎疾病和肌肉萎缩等疾病。

跛行步态的原因是身体局部损伤或疾病导致行走时的不协调。

5. 瘸步步态:瘸步步态是指身体在行走时出现明显的拐弯和跛脚。

这种步态常见于脚部骨折、脊柱侧弯和神经疾病等。

瘸步步态的原因是导致行走时受伤或疾病的影响,使步态不正常。

以上是常见的步态分类和原因,了解不同的步态可以帮助我们更好地了解身体状况和预防运动损伤。

- 1 -。

十四种常见异常步态特点1. 摆动步态(摆尾步态):孤独行走时,无明显的因此目的的摆动(摇摆)躯干和尾巴,不规则的右和左脚的步态,无节奏。

2. 迟缓步态:走路时,步伐慢,腿拖着,脚步无力。

3. 踌蹰步态:步态缓慢,脚步起伏跳动,头和肩摆动,以及腹部、腿、脚踩在地上。

4. 瘫蹲步态:步态缓慢,双膝下伏,头颈部前倾,前肢侧向放置,蹬腿时只有膝盖处时弯曲。

5. 蹬跷步态:走路时,躯干肩膀摇摆不定,步态急促,脚步下蹬跷,尖端碰地犹如拔腿状。

6. 飞步步态:走路时,两腿猛然加快,一步高达一米左右,后脚一落地下一瞬即跃至前脚之上踩地的位置,腿脚上下来回交替,无节奏。

7. 翻滚步态:走路时,整个躯体翻转滚动,上半躯体不断左右晃动,双腿交替穿越,整体躯体常有不规则抖动与摆动。

8. 踢跟步态:走路时,前跟肌肉发力,跺脚踢跟,脚尖有时离地行走。

9. 支撑步态:走路时,躯体成直线形,双腿明显分开,右腿朝前,左腿朝后,前后腿似乎用压力支撑躯体,很难施加步态响应。

10. 拐转步态:走路时,转弯无力,行进中明显迟缓,没有自然的步态节奏,腿部反应差,调整拐转方向时,腿运动不协调,易产生紊乱,步伐变得迟钝缓慢。

11. 双足叠步态:步态有节奏,两脚落地频繁,常常双足叠步,连同右足再紧接着落另一脚,就像如同一双滑雪板的步态。

12. 快步行走:走路时,双脚如闪电般气势汹汹,步伐快,脚踩地短而竭力把脚离开地面,双手前后摆动,及时向远处行走。

13. 快跑步态:步态平稳,双脚迅速跳动,脚尖一直处于离地状态,落地时不发出声响,腿部交替重心出现前移。

14. 旋转步态:走路时,四肢和腹部被不断的转动,双腿反复绕着一个中心旋转,同一块地面长时间被踩踏,双腿前后摆动,头佝偻,双臂橫空。

常见步态及其原因分析步态是人体行走时身体的姿势和动作,包括脚的着地方式、支撑期、摆动期等。

常见的步态有正常步态、跛行、瘸行等,每种步态都可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤。

以下是对常见步态及其原因的分析。

一、正常步态正常步态是人体正常行走时的姿势和动作,包括站立位、初步起步、支撑期、摆动期和停止等。

一般来说,正常步态的特征是身体平衡、步伐稳定、脚部接触地面的能力良好。

二、跛行跛行是由于下肢某一部位受伤或功能障碍造成的步态异常。

常见的跛行类型有跛行、单腿跛行和双腿跛行。

1. 跛行跛行是一种由于下肢行走功能障碍而出现的步态异常。

跛行的原因有许多,常见的原因包括下肢骨折、髋关节疾病、脊髓损伤等。

跛行的表现为步态不稳、行走时较长的时间花在支撑期上,另一条腿在摆动期时有明显抬高,并且行走时常常有疼痛感。

2. 单腿跛行单腿跛行是由于一侧下肢功能障碍造成的步态异常。

原因常见于腿部骨折、关节炎、脚踝损伤等。

单腿跛行的表现为一个腿在行走时无法正常承重,走路时会产生明显的摇晃感,而另一条腿则需用力抬高。

3. 双腿跛行双腿跛行是由于两侧下肢功能障碍造成的步态异常。

导致双腿跛行的原因有多种,如双下肢麻痹、肌无力等。

双腿跛行的表现为行走时脚踝无法灵活前后活动,步子比较短小,步态不稳定。

三、瘸行瘸行是由于躯干或上肢功能障碍造成的步态异常。

常见的瘸行类型有躯干瘸行、手指瘸行等。

1. 躯干瘸行躯干瘸行是由于躯干功能障碍导致行走时出现的步态异常。

躯干瘸行的原因多为中枢神经系统疾病或损伤,如脑卒中、脊柱骨折等。

躯干瘸行的表现为行走时上半身微微向一侧倾斜,步态异常。

2. 手指瘸行手指瘸行是由于手指功能障碍造成的步态异常。

手指瘸行的原因常见于手指骨折、关节炎等。

手指瘸行的表现为行走时手指无法正常弯曲或伸直,导致手部姿势异常。

步态异常可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤,有助于医生对病情的判断和诊断。

因此,对步态异常的分析和研究对于医学领域具有重要的意义。

步态的基本概念一、步态分析1.定义:是利用力学原理和人体解剖学、生理学知识对人类行走状态进行对比分析的一种研究方法,包括定性分析和定量分析。

2.步态(gait):是指人体步行时的姿势。

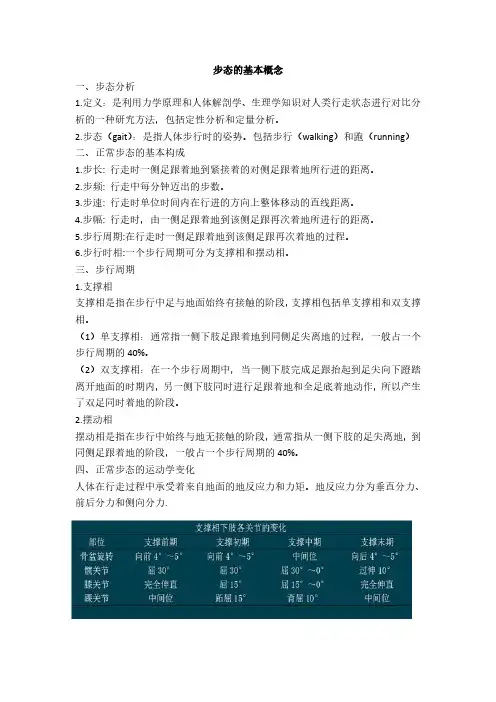

包括步行(walking)和跑(running)二、正常步态的基本构成1.步长:行走时一侧足跟着地到紧接着的对侧足跟着地所行进的距离。

2.步频:行走中每分钟迈出的步数。

3.步速:行走时单位时间内在行进的方向上整体移动的直线距离。

4.步幅:行走时,由一侧足跟着地到该侧足跟再次着地所进行的距离。

5.步行周期:在行走时一侧足跟着地到该侧足跟再次着地的过程。

6.步行时相:一个步行周期可分为支撑相和摆动相。

三、步行周期1.支撑相支撑相是指在步行中足与地面始终有接触的阶段,支撑相包括单支撑相和双支撑相。

(1)单支撑相:通常指一侧下肢足跟着地到同侧足尖离地的过程,一般占一个步行周期的40%。

(2)双支撑相:在一个步行周期中,当一侧下肢完成足跟抬起到足尖向下蹬踏离开地面的时期内,另一侧下肢同时进行足跟着地和全足底着地动作,所以产生了双足同时着地的阶段。

2.摆动相摆动相是指在步行中始终与地无接触的阶段,通常指从一侧下肢的足尖离地,到同侧足跟着地的阶段,一般占一个步行周期的40%。

四、正常步态的运动学变化人体在行走过程中承受着来自地面的地反应力和力矩。

地反应力分为垂直分力、前后分力和侧向分力.五、正常行走状态的动力学区别静态站立时,地面反应力等于体重。

走路时人的重心在不断地上下移动,双支撑相时重心最低,相当于以双腿为边步长为底的等腰三角形的高。

而摆动相中期的重心最高,相当于腿长(实际上还要加一个常量)。

六、参与的主要肌肉活动1.竖脊肌:在步行周期支撑相初期和末期,竖脊肌活动达到高峰,以确保行走时躯干保持正直。

2.臀大肌:收缩活动始于摆动相末期,并于支撑相中期达到高峰。

在摆动相后期臀大肌收缩,约在步行周期的85%.3.髂腰肌:髋关节于足跟离地至足趾离地期间伸展角度达到峰值(10°~15°)。

步态名词解释步态是指人类在行走、奔跑、跳跃等活动中所表现出来的姿势和动作。

它是人体运动系统的重要组成部分,也是生物力学和运动学研究的重要领域之一。

下面来详细解释一下与步态相关的几个名词。

1. 步态周期步态周期是指从一侧脚落地时,到同侧脚再次落地之间的时间。

一个完整的步态周期包含了两个步态相对应的时间,即迈步相和支撑相。

迈步相是指腿部向前伸展并落地的阶段,支撑相是指脚底着地并支撑身体的阶段。

不同的运动类型和速度会影响步态周期的长短。

2. 步幅步幅是指每一步前进的距离。

它可以通过计算同侧两次脚着地点的距离来获得。

步幅受到个体身高、步速和步态的影响。

在医学领域,通过对步幅的测量可以对一些疾病的诊断和康复进行评估。

3. 步数步数是指在一定时间内完成的步数。

人们平均的步行速度是每分钟70至100步。

运动员的步速可以达到每分钟200步。

步数受到步幅和步速的影响。

4. 步法步法是指行走时身体的倾斜和腿部的转动方式。

它影响着步态的运动学属性和生物力学效能。

正常步法应是平衡的,既不过度倾斜也不过度摇晃,同时腿部应该保持一定范围内的转动角度。

5. 步态分析步态分析是通过对步态周期、步幅、步数和步法等参数的测量和分析,来评估一个人的运动技能和疾病状态的方法。

步态分析被广泛应用于康复医学、运动科学和生物力学等领域,在医学诊断、康复治疗、运动训练和性能优化等方面发挥着关键作用。

以上就是与步态相关的几个名词的解释。

理解这些名词可以帮助我们更好地了解步态的特点和运动学属性,同时也有利于应用步态分析于疾病诊断、康复治疗和运动性能提升等方面。

常见步态分类和原因

步态分类是指根据人们在行走时的步态特征进行分类。

常见的步

态分类包括以下几种:

1. 正常步态:正常步态是指身体姿势自然,步幅平稳,步频恰当,双脚相互配合协调的行走方式。

正常步态的原因是身体各部位协

同完成行走功能,神经肌肉系统处于良好状态。

2. 瘸子步态:瘸子步态是指行走时出现明显的不对称性,通常

是由于单侧下肢麻木、缺血、缩短、骨折等因素引起的。

瘸子步态的

原因是因为下肢某些部位的功能异常,导致步伐出现不对称。

3. 跌跌撞撞步态:跌跌撞撞步态是指行走时姿势不稳定,容易

失衡跌倒,通常是由于神经系统疾病、酗酒等因素导致的。

跌跌撞撞

步态的原因是神经肌肉系统的控制能力受到损伤,无法精确控制身体

姿势。

4. 足拖行走:足拖步态是指行走时足部拉扯或拖曳地面,通常

是由于肌肉疾病、神经系统疾病等因素引起的。

足拖步态的原因是因

为足部某些肌肉或神经功能异常,导致足部无法提起或者保持正常踩地。

5. 提脚高步态:提脚高步态是指行走时提脚高度远高于正常状态,通常是由于神经系统疾病、肌肉萎缩等因素引起的。

提脚高步态

的原因是肌肉失去了正常运动的调节和协调能力,导致提脚动作异常。

步态的分类

- 痉挛性步态:由于肌肉紧张或痉挛,导致患者行走时步态僵硬、不自然,常伴有肌肉震颤。

- 共济失调步态:由于小脑或其连接结构受损,导致患者行走时步态不稳定,摇晃不稳,犹如醉酒。

- 慌张步态:表现为迈步时犹豫不决,启动慢,但一旦迈步就会快速向前冲,难以止步。

- 跨阈步态:表现为患者在行走时,一只脚抬得过高,而另一只脚则没有完全落地,导致步伐过大。

- 鸭步:表现为患者行走时两腿分开,像鸭子一样摇摇摆摆。

- 拖曳步态:表现为患者行走时,一只脚似乎被拖着向前,步态缓慢。

- 剪刀步态:表现为患者行走时,双腿交叉,犹如剪刀状。

- 偏瘫步态:表现为患者在患侧下肢行走时,患侧上肢向身体侧方摆动,而健侧下肢则向外侧甩出,形成一种特殊的步态。

不同的步态可能由不同的身体状况或疾病引起,因此了解和观察步态可以帮助医生更好地诊断和治疗疾病。

如果你对自己或他人的步态感到担忧,建议咨询医生进行进一步的检查和诊断。

描写步态的四字词语蜻蜓点水猫步行如风大步流星步后尘】后尘:走路时扬起的尘土.指跟在别人后面追随模仿.【步履安详】步履:步行;安详:安稳.迈步走路,从容安稳.【步履蹒跚】蹒跚:走路一瘸一拐的样子.形容走路腿脚不方便,歪歪倒倒的样了.【步履如飞】形容脚步轻盈,走路快速如飞.【步人后尘】后尘:走路或行车时后面扬起的尘土.指跟在人家后面走.比喻追随模仿,学人家的样子,没有创造性.【步态蹒跚】走路摇摆、缓慢的姿态.【寸步难行】连一步都难以进行.形容走路困难.也比喻处境艰难.【寸步难移】连一步都难移动.形容走路困难.也比喻处境艰难.【吃饭防噎,走路防跌】吃饭时要防止被食物噎住,走路时要防止摔跤.形容处事小心谨慎.【跌跌撞撞】形容走路不稳的样子.【道而不径】道:走路.径:小路.走路要走大路而不走小路,以免遇到危险.【独行踽踽】孤零零地一个人走路.【大摇大摆】走路时身子摇摇摆摆.形容自以为了不起的傲慢神态.【东摇西摆】形容走路不稳.比喻容易动摇、不坚定.【鹅行鸭步】步:走.象鹅和鸭子那样的走路.比喻步行缓慢.【分花拂柳】形容女子走路姿态美好.同“分花约柳”.【分花约柳】形容女子走路姿态美好.亦作“分花拂柳”.【高视阔步】眼睛向上看,迈大步走路.形容气慨不凡或态度傲慢.【耕者让畔,行者让路】畔:田界.种田的人把田界让给对方,走路的人让开路让别人先走.形容礼让成为社会风气.关于走路的成语及解释如下:【被发徒跣】:徒跣:赤脚步行。

披散着头发,赤着脚走路。

形容悲痛到极点。

【步后尘】:后尘:走路时扬起的尘土。

指跟在别人后面追随模仿。

【步履安详】:步履:步行;安详:安稳。

迈步走路,从容安稳。

【步履蹒跚】:蹒跚:走路一瘸一拐的样子。

形容走路腿脚不方便,歪歪倒倒的样了。

【步履如飞】:形容脚步轻盈,走路快速如飞。

【步人后尘】:后尘:走路或行车时后面扬起的尘土。

指跟在人家后面走。

比喻追随模仿,学人家的样子,没有创造性。

【步态蹒跚】:走路摇摆、缓慢的姿态。

1.保护性跛行:走路时,患侧足刚一点地则健侧足就赶快起步前移;健足触地时间长,患足点地时间短;患腿迈步小,健腿跨步大;患腿负重小,健腿负重大。

这种保护性患足点地跛行,多见下肢受伤者。

2.拖腿性跛行:走路时,健腿在前面患腿拖后,患肢前足着地,足跟提起表现为拖腿蹭地跛行。

可见于儿童急性髋关节扭伤、早期髋关节结核或髋关节骨膜炎等。

3.间歇性跛行:开始走路时步态正常,但走不了多远(严重者不到百米)患者就因小腿后外侧及足底胀麻疼痛而被近停步,需蹲下休息片刻,待症状缓解后再重新起步。

走走歇歇,因此称为间歇性跛行。

常见于腰椎管狭窄症、坐骨神经受累以及血栓闭塞性脉管炎局部供血不足患者。

4.摇摆步态:走路时患者靠躯干两侧摇摆。

使对侧骨盆抬高,来带动下肢提足前进。

所以每前走一步,躯干要向对侧摆动一下,看上去好像鸭子行走,所以又称"鸭行步"。

常见于小儿先天性髋关节双侧脱位、进行性肌营养不良、严重的"O"型腿,以及臀上神经损害患者。

5.高抬腿步态:走路时,患腿高抬,而患足下垂,小跨步跛行,如跨越门槛之状,所以又称"跨越步态"。

主要是由于小腿伸肌瘫痪,足不能背伸而成下垂状态。

为避免走路时足尖蹭地而有意识将腿抬高,常见于坐骨神经、腓总神经麻痹或外伤等。

6.足跟步态:走路时以足跟着地,步态不稳,表现躯体轻轻左右晃动,足背伸、足弓高。

可见于胫神经麻痹、跟腱断裂、遗传性共济失调等患者。

7.划圈步态:走路时表现为患腿膝僵直,足轻度内旋及下垂,足趾下勾。

起步时,先向健侧转身,将患侧骨盆抬高以提起患肢,再以患侧髋关节为轴心,直腿蹭地并向外侧划一半圆前走一步。

由于多见于下肢痉挛性偏瘫患者,所以又称"偏瘫步态"。

1.痉挛性偏瘫步态多见于急性脑血管疾病的后遗症。

2.剪刀步态见于双侧锥体束损害及脑性瘫痪等。

3.小脑性步态小脑性共济失调患者行走时双腿分开较宽,左右摇晃,常向侧方倾斜,状如醉汉。

常见于多发性硬化、小脑肿瘤、脑卒中及某些遗传性小脑疾病。

4.慌张步态步行时头及躯干前倾,步距较小,起步动作慢,但行走后越走越快,有难以止步之势。

见于震颤麻痹。

5.蹒跚步态走路时身体左右摇摆似鸭行。

见于佝偻病、大骨节病、进行性肌营养不良或先天性双髋关节脱位等。