6-3慢性盆腔疼痛的评估和诊断流程

- 格式:pptx

- 大小:7.02 MB

- 文档页数:55

盆腔炎诊断三个标准

盆腔炎是指盆腔内器官发生感染引起的疾病,常见症状包括下

腹部疼痛、发热、排尿困难等。

正确的诊断对于盆腔炎的治疗至关

重要,下面将介绍盆腔炎的诊断三个标准。

首先,临床症状是盆腔炎诊断的重要依据。

患者常表现为下腹

部疼痛、发热、排尿困难等症状。

另外,部分患者还可能出现阴道

分泌物增多、月经不规律等症状。

医生在诊断盆腔炎时,需要仔细

询问患者的症状,了解病情的发展过程,以便更准确地判断是否患

有盆腔炎。

其次,实验室检查也是盆腔炎诊断的重要手段之一。

血液检查

中白细胞计数升高、C-反应蛋白和降钙素原水平升高等指标的改变

常常提示盆腔炎的可能。

此外,盆腔超声、CT、MRI等影像学检查

也可以帮助医生判断盆腔内器官的情况,进而确定是否患有盆腔炎。

最后,盆腔穿刺检查是确诊盆腔炎的关键。

通过盆腔穿刺,医

生可以获取盆腔内分泌物样本,进行细菌培养和药敏试验,从而明

确病原体的种类和对抗生素的敏感性,为治疗提供重要依据。

盆腔

穿刺检查具有直接性和准确性,是诊断盆腔炎的金标准。

总之,盆腔炎的诊断需要综合临床症状、实验室检查和盆腔穿刺检查三个方面的信息,才能做出准确的诊断。

希望本文介绍的盆腔炎诊断三个标准能够帮助医生更好地诊断和治疗盆腔炎,提高患者的生活质量。

盆腔疼痛的诊断和治疗【摘要】盆腔疼痛是较常见的妇科病之一,根据其发病时间分为三种类型,即急性、亚急性和慢性,临床上常将疼痛时间超过6个月者称为慢性。

急性和亚急性盆腔疼痛常有明确的病因和器质性病理改变,临床诊断和治疗均较明确。

而慢性盆腔痛(chronic pelvic pain,CPP)由于其病因较为复杂,常伴有精神因素,难以做出正确诊断,处理也较复杂,下面予以重点介绍。

【关键词】盆腔疼痛诊断治疗临床资料:70例患者来自本院中医妇科专科门诊,采用随机数字表法分为2组。

治疗组35例,平均年龄(32.32±6.41)岁,有人工流产史31例,有盆腔手术史17例,盆腔包块28例,盆腔子宫内膜异位症15例(其中包块型13例),术后粘连11例,绝育术8例,宫内节育器27例。

对照组35例,平均年龄(30.90±5.24)岁,有人工流产史30例,有盆腔手术史17例,盆腔包块26例,盆腔子宫内膜异位症17例(其中包块型13例),术后粘连10例,绝育术10例,宫内节育器25例。

2组一般资料比较差异均无统计学意义。

[临床表现]由于慢性盆腔疼痛的病因较复杂,其临床表现除均有下腹下坠、疼痛外,其他临床特征因病因不同而异。

1.子宫内膜异位症典型表现为周期性疼能,进行性加重,且持续时间也加长,晚期经前也可出现疼痛及性交痛,这种性交痛开始可能在月经前后出现,但渐渐在其他时间也可以出现。

妇科检查可以发现子宫直肠陷凹及宫骶韧带有触痛结节。

腹腔镜检查较易发现病灶,三合诊检查对发现病灶有帮助。

2.盆腔粘连疼痛一般至少要到手术后2~3个月才出现,粘连部位与疼痛有直接关系,如右侧肠粘连,则左侧卧位可诱发疼痛。

这与肠激惹综合征易相混淆,且互相加理病情。

体格检查时粘连的程度和类型难以肯定,有时检查者感觉有增厚的感觉,或盆腔器官的活动度欠佳。

3.慢性盆腔炎多表现为下腹部坠胀痛及腰骶部酸胀感,常伴乏力、白带多等。

性交后、月经期、劳累后及机体抵抗力降低后症状加重。

盆腔炎中医临床路径一、盆腔炎中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象。

第一诊断为盆腔炎(ICD-10 编码:N73.901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉。

珍主编,中国中医药出版社,2002 年)(2)西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,《妇产科学》第7版(乐杰主编,人民卫生出版社,2008 年)。

、2007 年1月第一版)2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

盆腔炎临床常见证候:湿热瘀结证气滞血瘀证寒湿瘀滞证肾虚血瘀证气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为盆腔炎。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤56 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合盆腔炎(ICD-10 编码:N73.901)的患者。

2.慢性盆腔炎,即盆腔炎性疾病后遗症(慢性盆腔痛、盆腔炎反复发作)的患者。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目1. 必需的检查项目(1)妇科检查(2)血常规(3)尿常规(4)盆腔超声(5)阴道分泌物常规检查。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如血沉、宫颈管分泌物检测支原体、衣原体、淋病奈瑟菌,宫颈管分泌物培养及药敏、C-反应蛋白、CA125、免疫学检查等。

(八)治疗方法1. 辨证选择口服中药汤剂、中成药(1)湿热瘀结证:清热除湿,化瘀止痛。

(2)气滞血瘀证:疏肝行气,化瘀止痛。

(3)寒湿瘀滞证:祛寒除湿,化瘀止痛。

(4)肾虚血瘀证:补肾活血,化瘀止痛。

(5)气虚血瘀证:益气健脾,化瘀止痛。

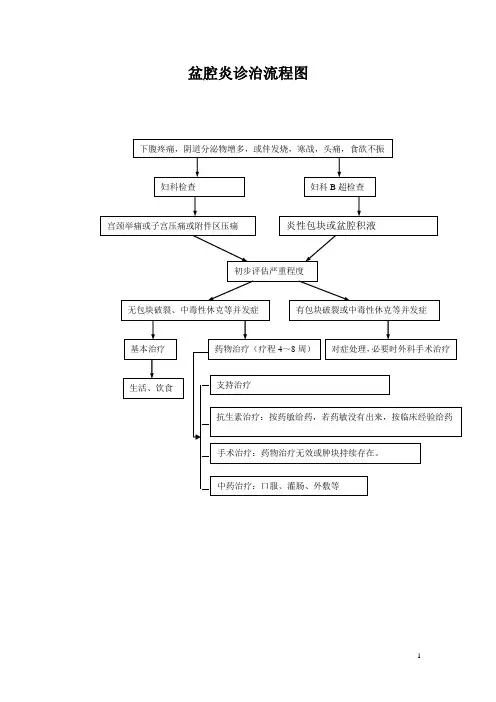

盆腔炎诊治流程图盆腔炎临床路径(一)适用对象第一诊断为盆腔炎(ICD—10编码为:N73。

901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

(2)西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年1月第一版)、《妇产科学》第8版(谢幸苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

盆腔炎临床常见证候:(1)湿热瘀结证:主证:低热起伏,小腹隐痛或刺痛,或腹胀痛,拒按,腰骶酸痛,经期或过劳后加重,胸闷纳少,口干不欲饮,带多色黄或黄白相间,质粘稠,有异味,大便秘结或溏稀,小便色黄,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦数。

(2)热毒壅盛证:主证:高热恶寒,无汗,下腹剧痛拒按,口干溲赤,大便秘结或溏稀,带多色黄,如脓样,臭秽,胸闷烦燥,泛恶纳呆,舌质红,苔黄腻,或黄燥,脉滑数或弦数.(3)气滞血瘀证:主证:少腹部胀痛或刺痛,经行腰腹疼痛加重,经血量多夹块,瘀块排出痛减,带下量多,婚久不孕,经情志抑郁,乳房胀痛,舌紫黯,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

(4)寒湿瘀滞证:主证:小腹冷痛,或坠胀疼痛,经行腹痛加重,喜热恶寒,得热痛减,经血量少,色黯,带下淋沥,神疲乏力,腰骶冷痛,小便频数,舌暗红,苔白腻、脉沉迟. (5)气虚血瘀证:主证:下腹疼痛结块,缠绵日久,痛连腰骶,经行加重,经量多有块,带下量多,精神不振,疲乏无力,食少纳呆,舌体暗红,有瘀点,苔白,脉弦涩无力.3.临床表现(1)症状:急性期病情严重者,起病较急,可有高热、寒战,下腹剧痛.头痛,食欲不振.阴道分泌物增多呈脓性或血性并有臭味。

可出现经量增多,经期延长或阴道不规则出血.有时可出现恶心呕吐,腹泻及尿频尿急,里急后重等膀胱直肠刺激压迫症状.慢性期全身症状多不明显,有时仅有低热,易疲劳。

慢性盆腔疼痛的康复治疗 前言/PREFACE 与急性疼痛的处理原则有所不同,对于慢性盆腔痛的患者,康复治疗是以减轻疼痛、改善症状和提高生活质量为目标,使患者能够耐受疼痛,重新获得生活和工作的乐趣。

慢性盆腔疼痛的治疗路线 ——去除恢复路上的所有障碍 One o f t he b iggest a dvances i n t he p ast t en y ears i s the u se o f p elvic floor p hysical t herapy. I t’s h elpful for c hronic p elvic p ain.-‐-‐Michel A. P ontari, M D,美国泌尿科专家 2015过去十年来最大的进步之一是使用盆底物理疗法。

它有助于慢性盆腔疼痛的治疗。

目录/Contents 0102030405肌筋膜手法治疗/扳机点放松 盆底肌训练 放松技巧和腹式呼吸 电刺激 磁刺激 06姿势训练 07 个性化家庭训练 生物反馈 01 03 04 02 正常盆底肌 排尿时放松、咳嗽时收缩 过度活跃型盆底肌 盆底肌在排尿、排便或性生活时不能放松,因而导致排尿障碍、膀胱过度活动、便秘和性交痛 活动减弱型盆底肌 肌肉不能充分收缩以保持患者干燥或器官位于正常位置 无功能型 完全失活、可引起任意类型的盆腔器官功能障碍 国际尿控协会(ICS)盆底肌分类—基于临床症状 基于表面肌电的盆底功能状态 再教育(re-educate) 盆底肌肉 去除 肌筋膜扳机点 拉伸 肌力训练 使过度活动肌肉恢复正常的方法 + 肌肉与筋膜 骨骼 肌束膜 血管 肌纤维 肌内膜 肌束(被肌束膜包裹) 肌内膜(在肌纤维之间) 肌外膜 肌腱 扳机点的形成 正常肌肉 扳机点形成 是骨骼肌或肌筋膜高张力束内最易受激惹的区域: 1.骨骼肌紧张带上有压痛点; 2.有可预见的牵涉痛; 3.按压局部,痛觉过敏 在肌肉活动和静息状态下均可导致疼痛,疼痛较持续、明显 一般情况下不引起症状或只有轻微的疼痛 活跃 扳机点 潜在 扳机点 有效拉伸,维系扳机点的病变消失之后 感染、创伤、营养不足、疲劳 肌肉名称 扳机点发生率(%) 耻骨直肠肌/耻骨尾骨肌 90.3 尾骨肌 34.7 肛门括约肌 16.6 腹直肌 55.6 腹外斜肌 52.8 内收肌 19.4 臀中肌 18.1 臀大肌 6.9 球海绵体肌 12.5 Fitzgerald M P, A nderson R U, P o5s J, e t a l. R andomized m ul:center f easibility t rial o f m yofascial p hysical t herapy f or the t reatment o f u rological c hronic p elvic p ain s yndromes.[J]. J ournal o f U rology, 2009, 182(2):570-‐580.肌筋膜疗法 myofascial r elease t herapy trigger p oint r elease t herapy myofascial t rigger p oint r elease t herapy 推荐 级别 应用肌筋膜疗法作为一线疗法。

慢性盆腔疼痛病因分析及治疗进展【摘要】慢性盆腔疼痛是妇科常见性疾病,其发病机制尚不明确,病因较为复杂,对于该疾病的治疗,通常采用对症治疗。

本文综述其病因与治疗进展。

【关键词】慢性盆腔疼痛;病因;治疗进展慢性盆腔疼痛主要指病程大于6月,呈现无周期性,使用非镇痛药物可缓解,发生于盆腔的疼痛症状,是妇科常见性、多发性病症,病发率达18.3-26.3%。

盆腔疼痛的特征主要有慢性症状,难以寻找确切病因,不宜确定病因与症状的关系。

慢性盆腔疼痛是盆腔周围组织出现障碍的结果,直接导致多种器官功能障碍,对患者家庭生活、社会行为造成严重影响,对于该疾病的治疗,效果较差。

1 病因盆腔淤血综合征,又称卵巢静脉综合征,是引起妇科盆腔疼痛的重要原因之一,因其症状涉及广泛,而患者自觉症状与客观检查常不相符合,在体征上常与慢性盆腔炎相混淆,故此类患者常被误诊为慢性盆腔炎或慢性附件炎而久治不愈。

任何使盆腔静脉流出盆腔不畅或受阻的因素,均可致成盆腔静脉瘀血。

和男子相比,妇性盆腔循环在解剖学、循环动力学和力学方面有很大的不同,是易于形成盆腔瘀血的基础。

盆腔静脉的侧支循环较丰富,网络较为密集,且由于盆腔静脉较为薄弱,无静脉瓣,无法阻断静脉的回流,极易导致盆腔内淤血,引起盆腔静脉怒张,因慢性缺氧导致结缔组织增生、淤血与水肿,临床特点主要有植物神经功能紊乱、性感确实、腰骶痛、腹痛等。

给予妇科检查,可显示有阴道、外阴呈现蓝色,宫颈肥大且质软,静脉曲张。

轻压双侧或一侧的卵巢部位,均可引起疼痛,属于盆腔瘀血证常见性体征,然而盆腔内无触痛包块、结节。

给予阴道超声检查,几乎可有效诊断。

实施腹腔镜检查,也可有效诊断盆腔淤血,然而因盆腔静脉直径不同,没有确定数值,在镜下诊断受到客观性限制[1]慢性盆腔炎,是由女性上生殖道炎症引起的一组疾病,包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿和盆腔腹膜炎。

多数是以疼痛为主要表现的,约占90%以上。

而由于盆腔器官多由内脏神经支配,疼痛感觉常定位不准确,而炎症本身并不是只单独局限于某个盆腔器官。

慢性盆腔痛是怎么回事,要如何治?发布时间:2022-10-31T07:22:11.073Z 来源:《医师在线》2022年6月12期作者:陶颖[导读]慢性盆腔痛是怎么回事,要如何治?陶颖(简阳市妇幼保健院;四川简阳641400)慢性盆腔疼痛是指患者感受到的来自盆腔的疼痛,是骨盆及骨盆周围的组织器官持续6个月及以上的周期性或外周期性的疼痛,慢性盆腔痛这种情况在女性中非常多见,由于长期的疼痛会对患者的身体和生活都造成严重的影响。

慢性盆腔疼痛常常导致一个或多个脏器功能紊乱,并出现心理异常(抑郁、焦虑)、性虐待及身体虐待,引起一系列相关的躯体症状,这些复合因素同时存在,导致对慢性盆腔疼痛患者的评估、诊断和治疗非常困难。

因此,对于此病,要及时发现和治疗,以避免造成更严重的后果。

一、慢性盆腔痛慢性盆腔痛是指持续时间超过6个月(有一部分研究认为是3个月)的无周期性的盆腔疼痛,疼痛位置多位于盆腔、脐、前腹壁、臀部、腰骶部等位置,疼痛的强度影响可导致患者出现严重程度不同的盆腔功能障碍。

该病主要是由于妇科疾病(包括子宫内膜异位症、慢性盆腔炎、子宫肌瘤、慢性盆腔炎)、泌尿系统疾病(间质性膀胱炎、慢性尿道炎、膀胱功能失调)、肌肉骨骼功能障碍(会阴痛、肛提肌综合征、尾骨痛)、其他(内分泌代谢失调、营养不良、心理因素、不良姿势、内脏功能障碍等)等引起。

慢性盆腔痛病程长,且病情进展慢,对患者的生活可造成严重影响,其中约有25-40%的患者可能由于慢性盆腔痛采取子宫切除术治疗,对女性的生殖健康构成威胁。

因此需要对慢性盆腔痛患者实施及时有效的诊治,下面分析慢性盆腔痛的诊断和治疗方法二、慢性盆腔痛是怎么回事?1.慢性盆腔痛来源躯体来源:包括来自盆腔肌肉、韧带、筋膜及骨骼引起的疼痛,并且这一部分来源的疼痛可影响到腹壁皮神经节,疼痛的感觉主要以搏动样痛、刺痛、烧灼痛为主。

脏器来源:是指盆腔内的脏器病变后引起疼痛发生,例如泌尿生殖系统或消化系统的脏器病变,这一类疼痛的主要感觉以分散性疼痛为主,同时脏器来源的慢性盆腔痛患者常见情绪化。

慢性盆腔疼痛诊疗指南美国妇产科学会临床指南实践指南是在美国Fred Howard博士的帮助下,由美国妇产科学会创立和发展起来的,目的是帮助临床医师在妇产科诊疗过程中作出合适的决策。

但应当声明应用指南时,不应该排斥其它的治疗方案,同时在治疗过程中,应根据患者个体需要、就医环境和操作方式的不同而灵活变化。

慢性盆腔疼痛诊疗指南――美国妇产科学会(American college of obsyeyrics and gynecology,ACOG)临床指南译自美国妇产科杂志2004,第51卷,3月第3期p589~605慢性盆腔疼痛是妇女常见的一种疾病,但因为它难于充分治疗和彻底治愈,所以在诊断上它常导致尴尬局面的产生。

临床常针对引起慢性盆腔疼痛的特异性病因进行治疗,但有时这些病因也不很清楚,所以,治疗慢性盆腔疼痛仍然要立足于缓解临床症状。

这篇指南的目的就在于为慢性盆腔疼痛的鉴别诊断提供资料,同时综述目前的一些治疗观点和临床证据。

背景:疼痛是指与实际潜在的组织损伤相关联,或者可以用组织损伤描述的一种不愉快的感觉和情绪上的体验。

因此,疼痛常常是主观的。

在无组织损伤或类似病例生理原因的情况下,许多患者也主诉疼痛,这种情况下的疼痛可能有心理基础。

如果患者认为她的经历是疼痛,并像遭受组织损伤一样描述这种感觉,这时这种感觉就应被认为是疼痛。

以上疼痛的定义尽力避免将疼痛和刺激联系在一起。

慢性疼痛目前尚无一个公认的定义。

在妇产科文献中,尽管不是全部,但绝大多数文献都定义6月以上试慢性疼痛。

如果仅仅从疼痛的持续时间来定义,会导致模糊概念产生,最终导至一些研究中的入选人群的差异。

所以,可以被接受的慢性疼痛定义应该界定疼痛的暂时特点、定位、严重程度这些特性。

疼痛的暂时特点包括:周期性、间歇性、非周期性。

很多学者倾向用非周期性疼痛定义慢性疼痛,因为她们认为导致非周期性疼痛的潜在病因与痛经、性交痛这些周期性疼痛的病因不同;疼痛定位。

慢性腹痛诊断流程慢性腹痛是指持续时间超过3个月的腹部不适感觉。

慢性腹痛的病因复杂多样,可能与多个器官和系统的疾病相关。

在进行慢性腹痛的诊断过程中,医生通常会采取以下步骤:1.详细病史采集:医生会询问病人腹痛的发生时间、性质(如阵发性、持续性、隐痛等)、部位、放射痛、伴随症状(如恶心、呕吐、腹泻、便秘等)以及腹痛的减轻或加重因素。

2.体格检查:医生会进行腹部检查,查看是否有腹部肿块、压痛、反跳痛等症状,同时还会检查其它系统,以寻找与腹痛相关的可能病因。

3.常规实验室检查:包括血常规、肝功能、肾功能、电解质、甲状腺功能等。

这些检查可以帮助医生了解患者的全身情况,排除一些全身性疾病造成的腹痛可能。

4.影像学检查:如超声、CT、MRI等。

这些检查可以显示器官的结构和病变情况,帮助医生找到腹痛的诱因。

5.内窥镜检查:如胃镜、结肠镜等。

通过内窥镜检查可以直接观察腹部器官的情况,对炎症、肿瘤等病变进行诊断。

6.实验室专项检查:如肠鳞状细胞癌抗原(SCCAg)检测、胃蛋白酶原(PG)检测、抗胰岛素抗体(IAA)检测、慢性胰腺炎相关抗体等。

这些检查可以帮助确定慢性胰腺炎等慢性胰腺病变。

通过上述流程,医生可以筛查出一些最常见的慢性腹痛病因,如消化性溃疡、慢性炎症性肠病、胆道结石、胆囊炎、胰腺炎等。

但是,对于一些特殊病因可能需要进一步的专项检查。

此外,慢性腹痛的诊断还需要排除非器质性腹痛的可能,如功能性胃肠病、慢性腹痛综合征等。

这些疾病在其他检查方法未发现明显异常时,可以通过一系列的诊断标准和排除法来进行诊断。

总的来说,慢性腹痛的诊断是一个繁杂的过程,需要综合运用临床症状、体格检查、实验室检查以及影像学检查等多种手段。

通过综合分析和排除法,医生可以尽可能地找到患者疼痛的根源,从而制定合适的治疗方案。

疼痛评估操作流程标题:疼痛评估操作流程引言概述:疼痛是一种常见的症状,对于疼痛的评估是医疗工作中非常重要的一环。

正确的疼痛评估可以帮助医护人员更好地了解患者的病情,制定合适的治疗方案。

本文将介绍疼痛评估的操作流程,帮助医护人员进行准确的疼痛评估。

一、主观评估1.1 询问疼痛的特点:询问患者疼痛的起始时间、持续时间、频率、强度等特点。

1.2 询问疼痛的部位:了解疼痛的具体部位,有助于确定可能的病因。

1.3 询问疼痛的诱因:询问患者是否有特定的诱因会导致疼痛加重,有助于找出潜在的诱因。

二、客观评估2.1 观察患者的表情:观察患者的表情是否痛苦,是否有明显的疼痛反应。

2.2 观察患者的姿势:观察患者是否有特定的姿势来缓解疼痛,有助于了解疼痛的性质。

2.3 触摸疼痛部位:轻轻触摸患者疼痛的部位,了解疼痛的性质和程度。

三、疼痛评分3.1 使用疼痛评分工具:根据患者的描述和观察结果,使用疼痛评分工具进行评估,如VAS评分、NRS评分等。

3.2 记录疼痛评分:将患者的疼痛评分记录在病历中,便于医护人员进行后续的治疗和监测。

3.3 定期评估疼痛:在治疗过程中,定期评估患者的疼痛情况,调整治疗方案。

四、疼痛类型评估4.1 分类疼痛类型:根据疼痛的性质和病因,将疼痛分为急性疼痛、慢性疼痛、神经性疼痛等不同类型。

4.2 了解疼痛的特点:针对不同类型的疼痛,了解其特点和常见的疼痛表现。

4.3 制定相应的治疗方案:根据疼痛的类型和特点,制定相应的治疗方案,包括药物治疗、物理治疗等。

五、疼痛评估的重要性5.1 为治疗提供依据:准确的疼痛评估可以为治疗提供重要的依据,帮助医护人员选择合适的治疗方法。

5.2 提高患者的生活质量:通过有效的疼痛评估和治疗,可以有效减轻患者的疼痛感,提高其生活质量。

5.3 预防并发症:及时的疼痛评估和治疗可以预防疼痛引起的并发症,避免疼痛加重和病情恶化。

结语:疼痛评估是医疗工作中非常重要的一环,正确的疼痛评估可以帮助医护人员更好地了解患者的病情,制定合适的治疗方案。