味觉里的乡愁:腊肉之味情思

- 格式:docx

- 大小:13.89 KB

- 文档页数:4

重庆吃腊肉文案腊肉是腌肉的一种,通常在农历的腊月间进行腌制,所以称作“腊肉”,主要流行于重庆、四川、湖南、广东等地。

而重庆腊肉以其色、香、味、形俱佳的特点,得到众多食客的喜爱,素有“一家煮肉百家香”的赞语。

提到重庆腊肉,就能想到它红白分明的肉质、光亮的油色,带着烟熏味的鲜香味道,不禁口水都要流下来了。

重庆腊肉,过年不可或缺的美味,吃上一口唇齿留香,是重庆人最熟悉的年味儿!在四川、重庆,都有在冬季制作腊肉的习俗,作为盛产花椒的巴山蜀地,重庆腊肉与其他地方腊肉最大的区别在于,香料的味道更丰富。

重庆的腊肉是熏肉(腊肉有两种,一种是熏得,一种是风干肉),先用砖头、泥巴砌一个大圆柱,下面留一个小口用来家燃料,圆柱体上面横放几根木棍,木棍上挂上已经淹泽好的腊肉条,然后把一口大锅倒扣在肉上面,下面用香樟、柏木、大料,糯米和各种香料制成的燃料,这些燃料加一起烧起的烟来熏已经淹泽好的新鲜肉,要熏上24小时,几乎把肉里的水分和油分都熏没了,而且里面还熏进取各种香料的味道,味道就变得好吃。

烟熏五花肉的瘦肉精致细嫩,肥肉又薄又透,咸香中透着烟熏味,嚼起来回味十足,令人陶醉。

重庆腊肉肥瘦相间,瘦而不柴,肥而不腻。

重庆腊肉做法多样,记得小时候,每周放学回家,妈妈都会给我们兄弟俩煮肉吃,可让我最难忘的就是妈妈用大柴锅炒的腊肉的味道,我加柴火,妈妈在锅边忙碌,也是在那个时候我学们了做饭,能做出妈妈炒肉的味道来,现在我人在他乡生活,吃着这道菜,我就就想起了家乡的亲人。

熏制好的老腊肉需要先将皮放火上烧,流油了,再放入温水里浸泡使之软化,同时刷去表皮的油垢,然后放到锅里煮20-30分钟。

煮好的老腊肉可以直接切片大快朵颐,也可以炖煮爆炒,当金灿灿的老腊肉和红翠欲滴的时令鲜蔬在年夜饭上相遇,瞬间绽放出浓郁的人间烟火滋味,强烈刺激人们的味蕾,令人唇齿留香,荡气回肠。

在重庆,不吃腊肉不算过年,已成为一种情结深植于人们的心里。

新年将至,小伙伴们,你家的腊肉准备好了吗?。

篇一:《家乡的腊肉》家乡的腊肉我的家乡在长阳。

这里的人们,常年荤食以猪肉为主。

大家为了让猪肉存放的时间更长久。

祖祖辈辈便留传下了熏腊肉的习俗。

由于长阳冬季寒冷,大家都有烤柴火的习惯。

这样,熏腊肉也好似搭了一个"顺风车"。

一块上好的腊肉,腌制环节尤其重要。

一般腊月左右正是乡亲们集中杀年猪的时侯。

刚杀的年猪肉,首先一定要让它彻底冷却好。

然后,再找来装肉的容器。

在容器的底部,均匀地撒上一层盐。

紧接着把肉整齐的平放入盐上。

在肉的上面又均匀的上撒上一层盐。

按此方法只到把肉放完为止。

盐的比例一定要适当,盐放多了,太咸,口感不好。

太淡,肉很可能会熏臭。

一般,年长的人经验较为丰富。

腌制完成后,大概需要过一个星期,等盐水彻底溶入肉中后,方可挂在离火堆两米左右高的木架上,不间断的用温火熏烤。

一个月左右,腊肉的制做过程就圆满结束。

熏好的腊肉可放入冰箱长年储存,半高山的地方也可真接挂在楼板下面存放。

放了一段时间后的腊肉,回头再吃,仍然香甜可口,回味无穷,让人百吃不厌。

仔细品尝,香甜的腊肉里还夹着一丝木香的味道呢!家乡的腊肉在我的脑海里,留下了深深印象。

不论我将来走到哪里,我都不会忘记它。

篇二:《家乡的味道作文指导及范文》命题作文《家乡的味道》讲评班级:姓名:学号:{作文家乡的腊肉味道}.一、写作指津俗话说:“亲不亲,家乡人;美不美,家乡水。

”从小到大,家乡始终伴随着我们一路走来,放眼家乡的秀美景色、人文历史、风俗民情、饮食习惯、精神风貌等,无不浸润着浓浓的乡情乡味。

总之,可供选择的素材很多,每个同学都有话可说,但如果你想让别人的眼睛为之一亮。

写作时,还要注意以下几点:1. 以点带面有选择文章贵在有新意。

俗话说“百里不同风,十里不同俗”,在你的家乡,一定也有一些不被外人了解的习俗,仔细想想,好好看看,一定可以发现不少代表家乡地域文化特征的亮点。

但在一篇短小的习作中,如果面面俱到,势必如“蜻蜓点水”,不会给人留下深刻的印象,所以,要选择印象最深,且最具特色的、具有代表性的角度和内容来写,这样,才能达到“以点带面”颂家乡、“以小见大”表真情的效果。

美食纪录片《风味人间》文案第一集山海之间不同的地理条件,造就了人类千姿百态的生活方式。

中国,拥有最富戏剧性的环境和气候,从荒漠到平原,从山地到海洋,人们因循自然,从食物中获取能量,竭尽才智,用美味慰藉家人。

让我们穿越四季,跨越山海,开始一场采集风味的旅行。

新疆|库尔特天气转凉,阿勒泰深山中的夏季牧场,毛勒提别克整理自家羊群,仔细挑选出最强壮的牲畜,准备踏上征程。

四岁的外孙吾尔恩被委以重任,挑选一只羔羊,今天,要用它款待到访的客人。

山地放养的阿勒泰大尾羊,肥腴的脂肪下,肉质极为细嫩。

毛勒提别克家的夏牧场,位于阿勒泰山南麓,在这里野草、羊群和哈萨克人之间,一直保持着微妙的平衡。

当年生的羔羊,肉质幼嫩酥软,油脂丰沛,浓香清甜,只要清水炖煮,就是难得的夏季美味。

这是夏天里最后的团聚,等待毛勒提别克的将是连续几天的风餐露宿。

外孙吾尔恩也要告别牧场,到山下的定居点生活。

入夜,乌云散去,凌晨,踏上征途。

人类从逐水草迁徙的动物那里获得灵感,开始游牧。

夏秋牧场之间,直线距离接近九十公里,山路崎岖,他们要用整整7天才能走完。

每一年草木枯荣,毛勒提别克都沿着季节指引的方向辗转不停,羊群不仅是能力来源,也是他们全家的生计所系。

新疆|乌伦古河南岸3个月后,毛勒提别克迎来真正的考验,迟来的降雪,让他比预期晚了近四十天才得以进入冬牧场。

冬牧场深处荒漠,积雪是唯一的水源,草料稀少,毛勒提别克需要严格控制羊群啃食范围,保证它们安全度过严冬,那是明年的希望。

内蒙古|新巴尔虎左旗冬季,牧民蓄养的多为成年羊只。

中国牧区最东端,呼伦贝尔,人们用一种复杂的方式烹饪多年生羯羊。

卵石内部炙烤,奶桶密闭增压,内外同时加热,带皮焖烤的羊肉汁水丰盈,并带有独特的炙烤香。

极致的味觉体验在羊胸口,刀锋过处,张力十足的油脂迎刃绽开,绵密浓烈,余香满口。

新疆|乌伦古河南岸寒冷荒漠里也有美味,马肉是哈萨克牧民重要的越冬储备。

化雪取水,准备腌制马肉。

吾尔恩和妈妈特地从80公里外的定居点赶来。

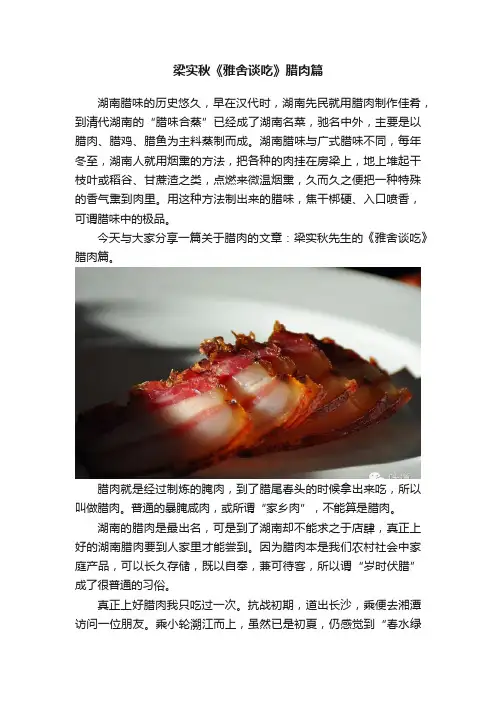

梁实秋《雅舍谈吃》腊肉篇湖南腊味的历史悠久,早在汉代时,湖南先民就用腊肉制作佳肴,到清代湖南的“腊味合蒸”已经成了湖南名菜,驰名中外,主要是以腊肉、腊鸡、腊鱼为主料蒸制而成。

湖南腊味与广式腊味不同,每年冬至,湖南人就用烟熏的方法,把各种的肉挂在房梁上,地上堆起干枝叶或稻谷、甘蔗渣之类,点燃来微温烟熏,久而久之便把一种特殊的香气熏到肉里。

用这种方法制出来的腊味,焦干梆硬、入口喷香,可谓腊味中的极品。

今天与大家分享一篇关于腊肉的文章:梁实秋先生的《雅舍谈吃》腊肉篇。

腊肉就是经过制炼的腌肉,到了腊尾春头的时候拿出来吃,所以叫做腊肉。

普通的暴腌咸肉,或所谓“家乡肉”,不能算是腊肉。

湖南的腊肉是最出名,可是到了湖南却不能求之于店肆,真正上好的湖南腊肉要到人家里才能尝到。

因为腊肉本是我们农村社会中家庭产品,可以长久存储,既以自奉,兼可待客,所以谓“岁时伏腊”成了很普通的习俗。

真正上好腊肉我只吃过一次。

抗战初期,道出长沙,乘便去湘潭访问一位朋友。

乘小轮溯江而上,虽然已是初夏,仍感觉到“春水绿波春草绿色”的景致宜人。

朋友家在湘潭城内柳丝巷二号。

一进门看见院里有一棵高大的梧桐。

里面是个天井,四面楼房。

是晚下榻友家,主人以盛撰招待,其中一味就是腊肉腊鱼。

我特地到厨房参观,大吃一惊,厨房比客厅宽敞,而且井井有条一尘不染,房梁上挂着好多鸡鸭鱼肉,下面地上堆了树枝千叶之类,犹在冉冉冒烟。

原来腊味之制作最重要的一个步骤就是烟熏。

微温的烟熏火燎,日久便把肉类熏得焦黑,但是烟熏的特殊味道部熏进去了。

烟从烟囱散去,厨内空气清洁。

腊肉刷洗干净之后,整块的蒸。

蒸过再切薄片。

再炒一次最好,加青蒜炒,青蒜绿叶可以用但不宜大多,宜以白的蒜茎为主。

加几条红辣椒也很好。

在不得青蒜的时候始可以大葱代替。

那一晚在湘潭朋友家中吃腊肉,宾主尽欢,喝干了一瓶“温州酒汗”,那是比汾酒稍淡近似贵州茅台的白酒,此后在各处的餐馆吃炒腊肉,都不能和这一次的相比。

味蕾上的乡愁阅读答案味蕾上的乡愁阅读答案阅读是运用语言文字来获取信息、认识世界、发展思维,并获得审美体验与知识的活动。

以下是小编整理的味蕾上的乡愁阅读答案,欢迎大家分享。

味蕾上的乡愁野夫①所谓乡愁,对我而言,大多时候只是某种童年的味觉。

②记忆中的那些口感,在被岁月发酵后往往形成经久回味的芳馥,于只身远游的路上,时时诱发你“不如归去”的念头。

③我已经走遍了这个国家的绝大多数地方。

当对未知事物的尝鲜渴望渐渐餍足之时,我知道我的青春业已耗散在穿州过府的五味百感中;这时,乡愁开始从舌尖上漫漶而来,在枯涩得近乎麻木的味蕾上绽放出怀乡的忧郁――我知道,我于此际开始衰老。

而一根老了的舌头,则会像蛇信般搜索回山的径路,它似乎比身体还更需要故乡的饲养。

如果不能找到孩提时的食单,也许就会枯叶般迅即陨落。

④我所成长的时代仿佛正是这个国家的漫长荒年。

那是在迹近穷壤的鄂西南边地,一个土苗汉侗杂居的小镇。

原乡民在遥远的.古代,大抵曾经被唤作“武陵源中人”,抑或在书卷里有过鲜衣美食;但在我断奶之后,体味到这个世界的却是粗食杂粮――在那个年代,山胞们多无主食和配肴之分,而菜谱一说,则肯定奢侈得闻所未闻。

⑤比如土豆红薯这些分属菜蔬的作物,那时多是平民人家活命的晚餐;而一碗汤面,往往竟成了重情讲礼门第待客下饭的主菜。

尽管如此困顿,但依旧有许多当时用以度荒果腹的野菜,居然装点了我们的简单生活,并构成我的童年味觉,成为今日乡思中津津有味的美食。

⑥我怀念故乡的食物首推由“蕨”衍生的几道村肴。

⑦其一曰凉粉。

这几乎是父母在夏天的最高奖赏——给五分钱,去街上买一碗,绝对在半秒间吸溜得一干二净。

这是用山中的蕨根捣粉搅糊后用漏瓢制成的粉条,然后用自制泡菜的酸水加上辣椒粉勾兑即可食用。

⑧其二曰蕨苔。

也即蕨长出地面的那部分,约尺许,色青红,不蔓不枝,头卷曲如问号。

食前需要先用水稍煮一煮,再捞出炒海椒面和腊肉。

⑨其三曰蕨粑。

原材料也即蕨根粉,在搅糊时兑以剩饭,凝结晒干,食用时切片炒肉。

老家的腊肉,那种香飘千里的乡愁,在记忆中氤氲展开全文老家的腊肉,那种香飘千里的乡愁,在记忆中氤氲又到杀猪季,家乡浓浓的年味,难禁漂泊者的乡愁昨晚父亲打电话,说村里卖过年猪肉的那家今天杀猪,问我们要多少。

我们几个兄弟都回不去,这些事都让父亲处理了。

今年猪肉价很高,所以买的量都不大,原本定在上周六杀猪的,因为同村别的买主嫌贵不买了,卖家推迟了,但是马上要过年了,再不杀做腊肉就来不及了,所以就选择了这个周内了。

腊肉在我们这儿是一种很古老的习惯,这些年,尽管有很多关于腊肉健康问题的信息不断传出,但是面对美味和健康,大家都还是选择了美味,更何况,这些年饮食多样化很明显了,有多少人把腊肉大量摄入呢?在我们小时候,我们老家每到过年家家户户都会杀过年猪,一头猪差不多喂一年,三百多斤的猪肉都是不会卖的,全部做成腊肉,吃一年。

这些年,村里的人外出的越来越多,留村的多是老人,所以养猪的也就少了,通常都是某一家养几头,在快到过年时,都被周围的人预订了,一家卖几十斤回去自制腊肉。

我家去年卖了40斤,我们兄弟几个买了人家半头猪。

今年猪肉价高,而且肉价很明显趋于下滑,所以就少买一点了。

买猪肉当然还是买我们老家同村人养的猪,因为我们这里的人养猪都不用任何饲料,全部都是玉米、土豆等粮食和猪草喂养的,猪肉不会太肥,但绝对是健康的。

就算今年这种大面积的问题猪事件,对我们山区的影响也很小。

但是市场上猪肉涨价了,山区的猪肉也必须涨价,因为没有比这更放心的放心肉了。

做腊肉是一种年味,对于在外工作的人来说,腊肉更是一种家乡的味道,是一种永远放不下的乡愁。

所以,每当过年时,都会想着做腊肉。

春节的餐桌上也是少不了腊肉。

开年离家时,腊肉也是必备的行李,送亲友或者自己吃,在遥远处,回味不尽的是家乡的味道。

一到杀猪季,年味就浓了,那种香飘千里的乡愁就在记忆中氤氲,那种团圆的味道就会在心中荡漾,忍不住有一些激动,这或许就是一个在外漂泊者难禁的乡愁吧。

肃竹2019.12.19.11: 29于汉中(原创作品,严禁侵权)。

.....w味蕾是情感的闸门,时时牵动着游子敏感的乡愁。

一块小小的腊肉,勾起的是对家的依恋和对似水流年的感慨。

Pickled bacon in Xinyang信阳腊肉,剪不断的乡愁与旧时光题材美食体裁记叙文文章词数404难度★★建议用时7minsausage/"s#s l d%/!-香肠;腊肠As soon as the smell of pickled bacon spreads,it means the New Year is coming.Every year in lunar December,each family begins to prepare the New Year"s goods.I remember that at this time in my hometown,bunches of bacon and sausage will hang from yard to yard.Walking in such a street view,smelling the smell of p ickled bacon,8always have a sense of happiness.Xinyang,my hometown,is on the boundary between the north and the south.Due to its unique geographical position and climate,it is rich in rice,wheat and fertile land.Therefore,it cultivates the characteristics of Xinyang people who have a good appetite for delicacies.According to relevant written records, Xinyang"s technology of pickled bacon dates back to the Ming Dynasty,and it keeps its special taste only when it is preserved in a special bean.The dwellers in Xinyang seem to always inherit the soul of the taste and keep a love for life.Even during the toughest times,they still make delicious foods in various ways.Xinyang"s pickled bacon is made in a simple way.People dry the meat in the shade and bring out the flavor of the food itself.This technology comes from the folk curing technology.Not only does it keep the疯狂英语(新阅版)!5§2..魄牍蓋moriginal flavor of pickled bacon,but also preserves the unique technology of bacon.In my hometown,making pickled bacon in winter is a big event to embrace the New Year.Each year in lunar November,every household will prepare pickled bacon.People select a sunny day and go shopping for dozens of pounds of meat.Over the next few days,bunches of bacon and sausages hung on the balconies of every household.In the north,it is a tradition to eat dumplings on New Year's Eve.In Xinyang, however#New Year's Eve is a tableful of dishes like chicken,duck and fish.Our memory is really strange,when something stays with us for long,we tend to ignore its existence and significance,but you'll never become fully conscious of how much you value it until you are torn apart from it for many years.Once it comes back to you,you'll find it really precious.A piece of bacon is among such things.It is always reminding me of many unforgettable memories!My tasty bacon remains there,but time has passed by.Reading/CheckWrite the main idea of the text with about60words.Difficult sentenceWalking in such a street view,smelling the smell of pickled bacon,I always have a sense of happiness.[翻译"_______________________________________________________________________________【点石成金】本句中,walking in such a street view和smelling the smell of pickled bacon都是现在分词短语作伴随状语$信阳:江南北国、北国江南信阳,古称义阳%弋阳%申州,又名申城,河南省地级市,地处河南省最南部%淮河上游,东连安徽省,南通湖北省,为三省通衢,是中国南北地理%气候%文化的过渡带$信阳有“江南北国%北国江南”之美誉,是孙叔敖%息夫人%春申君%司马光%郑成功等历史名人的故乡,也是孔子周游列国的终点$春秋时孙武在此练兵并南下攻入楚都,南朝时梁武帝萧衍发迹于信阳$信阳毛尖闻名遐迩,被誉为“山水茶都”“中国毛尖之都”。

腊肉凝聚故乡情作文疫后复工已半月有余,和母亲电话,问我工地生活可好。

我说,一切安妥,就是想吃腊肉。

大学毕业后到项目做技术员,在外工作虽然吃过很多饭菜,但是唯有家里的这种烟熏腊肉最留恋。

那些在岁月里熏香的肉,是我味觉的起点,也是家乡的牵挂。

我们乡里,冬至前后,农家都要杀上一头猪,然后家家户户忙着熏制腊肉。

在肉上先均匀地抹上食盐,再洒些烧酒,挂在搭好的架上晾一晚,待水分滴尽,便生火开熏,直到那些鲜肉慢慢被熏黄,慢慢浸入柴火的味道。

熏肉是乡人的手艺,也成了乡里的习俗。

这手艺承载了乡里人的生活和温暖,是物质背后最幸福的气息。

动作看似随意,其实极需耐心,不急不躁中熏出的腊肉,才有嚼劲,出风味,有寒霜冬雪的酝酿,有日积月累的味道。

准备熏肉的柴火,大都是小孩子的事情。

那时放学回家,大人便派我们到山坡上去找些柏树枝。

熏肉的树枝是有讲究的,要细小湿润,不易燃烧。

熏肉时把柏树枝压得很厚实,不起明火,使之冒烟,袅袅青烟,日夜熏烤。

待烟烧火燎大约十天半月,肉熏黑熏干,柏树独特的清香全都掺杂到了肉里。

熏好的腊肉一般挂在灶头,每次做饭时,在灶堂里掺和一些松柏树枝,随火苗燃烧的烟气带着幽香袅袅升起,再次将腊肉由里及外一层层薰个透彻,这时的腊肉才真正具有了人间烟火味。

南方的农家冬天没有暖气,所以一家人便会围着熏肉的火堆取暖。

这时将湿的树枝拿掉,放些干的玉米棒,火苗便开始噼噼啪啦的蹿起来。

爷爷爱京戏,在角落里听着收音机,没有京戏的时候拨弄拨弄其他频道,不多久就眯着眼睛打起瞌睡来。

我们都围在奶奶身边,听她讲过去的故事,从爷爷的爷爷开始讲,讲到爷爷的时候会抬头看他一眼,笑一笑,接着讲下去。

整个家族的历史,都在奶奶的口中鲜活。

坐话家常的时候,当然少不了吃的。

老爸爱在火堆旁温点小酒,老妈会在火灰里塞几个红薯土豆,然后切些肉片,用竹签串着来烤,没有孜然,没有腌料,只有食盐混合着山间树木的醇香,随着油脂渗出滴落,满屋飘香。

肉烤好了,火堆里的红薯土豆也熟了,吃时一边拍打着柴灰,一边怕烫在手中不停翻滚,夹着刚烤的肉片放进嘴里,慢慢嚼着,已然是世上最好的美味。

中小学作文《腊肉情结》从小,我就爱吃腊肉。

一大块肉吃不上几天就没了,这使妈妈总是大呼小叫地对我说,腌肉吃多了会得直肠癌,尽量让我少吃些。

但我却坚信,一个人只要吃他爱吃的东西,吃得再多也没有关系。

所以,我总是尽力地吃。

春节还有一个月,爸爸又在缸内翻那几块大肉,全是腊肉。

肉的颜色渐渐改变,淡淡的香味已从缸内飘了出来,冲开了我对腊肉欲望的大门。

腊肉已经系上线,等到天一晴,便可以把这些好东西全部挂出去。

有些地方的人还会在屋旁挂上玉米,连小指头大小的柳叶鱼也串起来晒着。

我总觉得,一户人家过年不在门前挂些腌腊制品,好像不像个家了;但只要挂上一条肉,这个家才象样了。

肉腌制成后,会有一种特别的味道。

而爸爸腌的肉鲜而不咸,肥而不腻,用刀把腊肉切开,露出红色的肉,好比火腿。

腊肉是入味的,有时我用一块腌肉可以过两大碗饭。

还有腊肉汤,只要微微往饭里淋一点,就不需要其它菜了。

爸爸制的腊肉比买来的好吃。

他从来不喜欢一小条一小条地做,要么不腌,要腌就腌上好几大块,让我看了肚子便觉得有东西撑着,舒服得很。

每一回,只要桌上出现腊肉,我便只吃它,别的菜碰都不碰,这样让妈妈很不满意。

记得有一次去外婆家,外婆从天花板上取下一块粘满灰尘的腊肉,洗一洗,蒸一蒸,我还是吃得津津有味。

又快过年了,一想起腊肉,我的嘴又开始馋了。

中小学作文《为中华之崛起而读书》书,是我们的精神食粮;书,是我们进步的阶梯;书,是知识的源泉……在当今社会。

人人都知道读书,可你是否想过,我们是在为谁而读?新中国第一任国务院总理周恩来,在少年时代就立下了一个宏伟志向——为中华之崛起而读书!一百多年过去了,这种精神仍旧陪伴着我们,仍旧激励着我们!是啊,祖国自成立以来已经60多年了,经历了无数磨难而又自强不息,战胜了一次次的天灾人祸,靠的是什么?靠的是那些勤奋努力的华夏民族!曾经的中国,因为文化知识吃过多少亏?因此牺牲了多少人民?正因为如此,我们必须要努力读书!也许有人会说,那都是以前了,现在人们安居乐业,没必要再这么努力了。

腊肉味,家乡味作者:杨彭睿洋来源:《作文周刊·七年级版》2021年第05期多少年来,吃腊肉已成为家乡过年的传统。

有腊肉,才有年的味道,这已是祖祖辈辈的一种生活习惯。

寒冬腊月间,家里人都忙着制作腊肉,这算是迎新年的一桩大事。

待到家家户户的阳台上、院子里都悬挂起一串串油津津的腊肉、腊肠、腊鸡等腊货时,年就越来越近了。

腊肉是四川特有的一种美味。

做腊肉,只需肉与盐,再加些花椒、碎姜粒及少许精酱油。

别看原材料简单,做起来可要费些功夫。

这肉不能太肥,一咬全是油;也不能太瘦,容易塞牙缝,就得用那猪肉上最精华的部分,一層肥一层瘦的“五花肉”。

买回肉后,洗干净,先在肉表面敷一层“盐面膜”,装盆腌制至少三天,入味后,每逢晴天就拿出去晒晒,三四天后取下来再撒一层“复盐”(若第一次已用足盐,就免“复盐”工序),等十多天,那肉皮呈红棕色,脂肪呈鸭黄色,整体感觉比较板实后,方可食用。

腊肉刚刚晒好,我就催着妈妈煮腊肉。

煮好切片,什么都不加,就是最奢侈的吃法,那香味浓郁,穿过齿喉,直抵内心。

肥肉部分呈蛋黄色,如宣纸一般,薄而晶亮,最下面那层肉的颜色比上面的略深一点,咬一口,既细腻柔软,又有肉的质地,还比鲜肉多了一层咸味与鲜味。

肥肉与瘦肉互搭的口感,使人感觉不腻且不塞牙,爽滑入口,留有余香。

腊肉是个“百搭”菜,怎么烹饪都好吃:将腊肉切成片或条,菜苔子烧腊肉,蒜薹炒腊肉,鲜胡豆烧腊肉,腊肉炖萝卜干……都是可口佳肴,让人百吃不厌。

腊肉的味道不仅与其他食材搭着好吃,哪怕它“独挑大梁”,也是极好的。

一锅饭快煮好的前十分钟,切两片腊肉放在锅里,与饭一起蒸,饭好了,肉也熟了,肉又把自身的味道传给了饭,饭和着肉一起吃,也是真真儿的绝顶美味。

岁末将至,今又腊月,哦,难忘那腊肉的味道。

(四川德阳中学校初一·1班)点评读罢此文,让人有种想食肥而不腻、薄如宣纸一般的腊肉的迫不及待的心情。

习作把腊肉味、家乡味与年味有机地结合起来,脉络清晰,写出了“三味”是家乡祖祖辈辈的一种生活习惯。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==腊货里的思念小学作文700字年,还是来了。

喜欢年前一家人忙忙碌碌的收拾家中卫生的感觉,母亲在忙着拖地,父亲与我在阳台上擦洗一些小物件,阳台上的绿植遮住了大片光线,门铃突然不合时宜的响起,母亲催促着我去开门。

是快递,一个纸质箱子,来自湖北荆门。

接过箱子,抱在手上,好像已经闻到了箱子里的香味,一定是外婆亲手做的腊香肠和腊肉。

急忙拿到客厅打开,腊肉的味道弥漫于空气里。

母亲停下手中的活,把一串串腊肉和腊香肠晾起,香肠肥瘦适中,细细长长的;腊肉表面还留有油,光线的照射下显得晶莹剔透,色香味都十分馋人。

我盯着腊货,直发呆。

眼前浮现了已经半年未见的外婆的音容笑貌。

去年这个时候,外婆在我们身边一同过年,腊货的香味仍旧,只是多了一份家人在旁的温暖。

电话铃声响起,来电显示上那串熟悉的数字是外婆。

“东西收到了吧,我一直担心年前到不了呢……”“香肠有一份是你姑姑家的,我们自己的今年做的有点赶,味道不是蛮好……”听着听筒那边外婆熟悉的声音,我突然无法克制自己的思念,外婆的高血压还有再发作吗?腿上的风湿病能撑住家乡的寒冷吗?衣服够不够?存折上的钱还够过年吗?想到昨天我才因为外婆连续几天打电话过来询问腊货到否而烦躁,在电话里对她极其不礼貌的语气,懊悔之心无法言说。

一转头,母亲也站在墙边,呆呆地立着,仿佛也在想些什么。

儿行千里母担忧,团聚的日子快到了,但年迈的老母亲不在身边,此时此刻,浮现在我母亲的脸上的神色也是担忧与无奈。

尽管对于家乡、对于外婆的思念很重,但时间与空间的间隔无法逾越。

阳台上挂着的腊货,也寄托着外婆的祝福,在这一刻仿佛是我们与家乡联系的纽带,扣紧了我们游子的心。

只因那腊货里,有家的味道。

腊货到了,思念到了。

藏在味蕾里的乡愁-关于乡愁的作文550字相关作文

乡愁是一个模糊又具体的概念,大抵是客居他乡太久了,对家乡的回忆,全都在味蕾中躁动。

舌尖上那家乡的味道,是我怎么都无法割舍的乡愁。

我的家乡是湖北省的一个小村子。

有秀丽的山水,旷达的田园,经济虽然落后,但那儿依然是我梦中的故乡。

后来,国家大力扶贫,政策落实在了我的家乡。

家乡的建设越来越好,修建了一条条通往幸福的水泥马路。

至此,每逢春节,我都能吃上外婆从老家寄来的美食。

密封的快递盒中溢散的香气并没因为路途千里而消散。

一大箱子的食品——腊肉、土鸡蛋、以及我小时候最爱吃的零食,没想到外婆还记着。

浓烈的乡愁充斥了我的口腔,也在脑海中扩散。

那时候,真想让空中的那轮明月帮我遥寄一封家书,转告我的思念。

雪枣是一种用淀粉包裹着麦芽糖的零食,不仅是孩子,连大人也喜爱它。

当我拿起一块我最爱吃的雪枣,看它雪白松软的质地,像极了家乡冬日松软的雪地。

轻咬一口就会如下雪一般,白色粉末漫天飞舞,如同家乡腊月的飞雪。

甜蜜又愁苦的滋味在喉咙发酵。

那种腊肉可不像广东这边的腊肉,而是一种肉质细腻、口感筋道、清爽的腊肉。

那种入口即化的香醇,从舌尖延展至心尖。

我不禁想起了儿时外婆腌制腊肉,我在一旁捣乱,可如今已物是人非,腊肉还是那个味道,可是外婆腌制腊肉的双手早已布满皱纹。

美食是最浓的乡愁,唤醒了我对故乡亲人的美好回忆,藏在味蕾中的故乡的味道,是我们身处忙碌世界中一丝甜蜜的慰藉。

母亲的香味邓一非(含答案)请阅读下面的文字,回答问题。

母亲的“乡味”邓一非①在人们的家乡情结里,最难割舍的一种便是舌尖上的“乡味”。

人们对家乡饮食的味道,往往有着一种近乎执着的喜好。

母亲做的“乡味”,让我真切感受到那是一缕浓浓的乡情、一份深深的母爱,更承载着质朴无华的生活信念。

②我父母都是从湘西大山深处的农家走出来的。

上世纪50年代中期,父亲入朝参战回国后,母亲随军来到鸭绿江边的山城——通化。

从满目苍翠的南方到冰天雪地的东北,除了气候,最难适应的是饮食。

母亲曾说起,初到东北那段日子,她常常愁容满面地吃着难以下咽的面食和高粱米。

我出生那年,父亲在外地军校学习,姨妈从老家赶来帮助照料我。

吃惯了大米饭的两个人,由于不会发面,看着蒸出来干瘪发酸的馒头,眼泪扑簌簌地流了下来。

长大后我才领悟到,一位军人妻子的默默奉献_________在生活的点点滴滴,那“乡味”对母亲来说包含着别样的付出和乡愁。

③湖南人不怕辣,可以说对辣味的偏好是_______在骨子里的。

父母几十年移居他乡,在我家的餐桌上,辣味主打,食不厌辣,成了一条食味的“定律”。

母亲做的辣椒酱、辣萝卜干、辣鱼干,便是一家人偏爱的家常吃食。

有人讲,一个人饮食上的偏好,是在三岁左右舌蕾味觉的发育阶段形成的。

母亲说,我刚能上桌吃饭那会儿,常常被辣得满头冒汗,鼻涕眼泪一起流,一边不停地吐着舌头,一边吃得有滋有味。

想来,我“宁愿几顿无肉,不可一餐无辣”的饮食习惯,就是这样被养成的。

④在那食品供应_______的年代,许多南方人爱吃的食物在北方很难买到,但这并没有难住渴盼“乡味”又心灵手巧的母亲。

在我孩提时,就经常能吃到母亲亲手做的腐乳、酒酿、豆豉、酸豆角、梅干菜等湖南风味的美食。

母亲把腐乳叫“霉豆腐”,一道关键的工序是掌控好豆腐发酵的火候。

我看了制作过程,开始还不大敢吃。

在母亲再三劝诱下,尝了第一口后,就被那柔爽、醇香、微辣的独特口感和味道吸引了。

那时做酒酿的酒曲当地买不到,母亲就让父亲托人出差时捎购;所用的江米搞到一些也不容易,母亲就把江米和东北大米掺兑着做。

腊⾁:⼈间的烟⽕故乡的味道原标题:腊⾁,南⽅⼈冬⽇的乡愁转眼在杭州已满六年,交了⼀些朋友,吃遍⼤街⼩巷,深感这是我的第⼆故乡。

但每年只要⼀⼊冬,看到菜市场商贩挂起酱鸭来卖,便会徒然地想起家乡来。

想起外婆做的腊⾁,想起外婆家那栋红砖⿊⽡砌成的⼆层⽼房⼦,以及⽼房⼦最深处的那间柴⽕屋。

⽼家⼊冬后,天⽓寒冷,乡下都是⽤柴⽕取暖。

三五⽄重的腊⾁,就挂在柴⽕上⽅,让⼀个冬季的烟⽕慢慢熏制,要吃的时候,便提菜⼑斩下⼀块来,再分切成长⽅形薄⽚,蒸熟或与辣椒、萝⼘⼲同炒。

前两年乡下的⽼房⼦拆了,我还是常常在餐桌上看见腊⾁,却再也没见过那样的柴⽕屋,和烟熏缭绕中那⼀块满是黝⿊油烟的腊⾁了。

▲腊⾁,中国传统的猪⾁做法之⼀,因其主要在腊⽉加⼯制作⽽得名,依产地可分为⼴式腊⾁、川味腊⾁和三湘腊⾁等,各地有不同的腊⾁加⼯⽅式,特⾊明显,常见加⼯⽅式有晾晒、腌制、烘烤、烟熏等。

腊⾁,南⽅⼈冬⽇的乡愁。

腊⾁就像村⼦⾥历经沧桑的⽼农,质朴、随和,没有半点精明世故,更重要的是,时间流转,你奔⾛半⽣,它却从未曾改变。

别看它颜⾊发⿊、膘肥体壮,在那被长时间晾晒风⼲后发酵出来的,都是故乡的温柔。

▲腊⾁是南⽅⼈家屋檐下冬天特有的景⾊,是近故乡时远远闻到的⼀阵阵炊烟的⾹味,是只有在家⾥才能尝到的唇齿间的⾹醇。

理解⼀盘腊⾁,就是理解故乡的过程。

⼩的时候觉得腊⾁味道很重,很浓,闻起来还有⼀股不悦⿐的烟味⼉。

等到风景看透,才懂得了腊⾁的细⽔长流。

腊⾁是时间酝酿出的美味。

江南的咸⾁和酱⾁只有腌制与风⼲的过程,⽽腊⾁还需熏烤,长达半个⽉的熏制,给了腊⾁独特的烟⽕⽓。

▲咸⾁晒的时间很短,酱⾁的味道主要也是酱,但是腊⾁的味道是要靠⾃⼰发酵出来的,蛋⽩质经长时间晾晒熏烤转变,才成就了⼝感更丰富的腊⾁。

熏⾁的材料也有讲究,各地有所不同。

湖南⽤茶树作为熏⾁的材料,这样熏烤出来的腊⾁,带有茶果的⾹味。

四川腊⾁⽤青⾊的柏树枝,松烟清馨,直透⼊⾁中。

熏时⽕不能太⼤,也不宜太⼩,最好是⽂⽕慢熏,半个⽉后见⾁泛⾦黄⾊,便可以取下来晾⼲。

腊味乡情的散文腊味乡情的散文从冬至开始,一般人家都要腌一点腊货。

特别是老年人,总爱在这个季节,灌一些香肠,腌制一些咸鱼咸肉或咸鸭等分给孩子们。

同样的腊味,当孩子们夹起一片香肠或腊肉时,都会赞上一句"家里腌的就是好吃!"对于味蕾已经迟钝的现代人来说,家中香肠腊肉是不是真的好吃?很难说。

这样的觉得,皆因为那些腊味里所包含着的"亲情",是任何金钱都买不到的。

也许是现在食物太繁杂丰满了,我总认为,腊味的美好还是在冰箱没有普及的年代。

特别是农村,从春天开始,家家都会养一头小猪和一群小鸡鸭,费神费粮地将它们养大。

目的就是要将它们到冬天变成腊货,成为一家人一年的营养和做人情的.资本。

那时侯的人没听过吃腌制品不好的说法。

谁家的腊货腌得多,是一种富裕的象征,很值得大家羡慕。

"张家明年日子好过哦!鸡鸭鱼肉腌了两大缸……"或者"李家今年没杀年猪,没有腌腊肉,明年的日子怎么过……"人们在腊月里谈论的往往都是这些话题。

进入腊月,辛苦一年的人开始为过年做准备,家家都忙着杀鸡杀鹅,杀猪佬在这时候成了红人,非要早早预约才能挨得上。

人多劳动力多的人家,腌的腊货也就多。

一头猪一百多斤,除了留点现吃外,往往被全部腌成腊肉。

在那个时代,仓里有粮食,壁上挂满腊鱼腊肉,如果有姑娘来相亲的话,肯定会一眼就相中这家小伙子。

我们家乡腌腊货很简单,就是用粗盐将那些鸡鸭鱼肉抹个遍,放在大缸里,按结实就行。

过几天翻个身,再过几天,就拿出去晒。

晒干了的腊货就挂在厨房里的墙壁上或吊在屋梁上,要吃时就在上面去割。

家中有了这些腊货垫底,做人心中就不慌。

乡下人最看重的是面子,自己的日子可以苦一点,万不能慢待客人。

农闲季节也是走亲访友的季节,谈婚论嫁往往也是在这个季节敲定。

家中存了腊货,才能够好好招待客人和办大事。

来了客,因有了丰富的腊货,主妇们做的菜又大气又多样。

蒸猪肠一碟,风干鸡一盘,咸鸭、腊鹅、腊肉、炸圆子等等,拿来烩一下就上桌,快捷方便,不一会满满一桌。

腊味乡思抒情散文母亲把一大包熏制的腊肉托人给我捎来。

这些坐了几个小时汽车,还坐了十几个小时火车才到达我嘴边的腊味,让我吃出了母亲浓浓的爱意和思念家乡的滋味。

腊肉是家乡的特产,清香爽口、肉质细腻、咸淡合适,吃在嘴里有一种醇厚、滋润的味道,使人荡气回肠。

冬至一过就是家家户户忙做腊肉的好时间了,这期间做的腊肉,放一年都不会坏。

母亲是做腊肉的好手,她先把猪肉切成大人手掌那么宽的长条条,然后就是炒盐,盐里放花椒、桂皮粉、八角粉等香料,炒得香喷喷的涂抹在肉上,腌上一周,每两三天去翻动下,这一腌,调料和肉就充分地融合了,母亲说是入味了,肉的腥味也没有了,盐渍的肉就不会坏了。

七天腌制期一到,就用绳子、铁丝穿起来挂到通风的窗子上晾晒吹干。

肉晾干了,我们的事情就来了,要到山坡上去捡、砍松树枝来熏肉。

熏肉是件很辛苦的事情,眼泪长流,火不能大了,不然就要把肉烧化,小了,又起不了熏的作用。

父亲母亲经常会在灶房里轮流熏一个晚上,才端出来肉皮金黄,肥肉冒油,瘦肉溢香的腊肉,我们都想伸手去拽一块下来吃,生的,吃不得!小手被母亲个个打开,谗得口水直往肚里吞。

家里的屋檐下挂着一排排熏腊肉,一家老小进出的时候,都要仔细的看上一眼,日子就变得有滋有味起来。

不用吃,只看看,只闻闻,口里已经是香津津的了。

吃的时候,只需要把腊肉切成小坨洗干净煮熟,切成薄薄一片片,放在碗里黄灿灿、亮晶晶,虽然入嘴即刻化油、化渣,但肥而不腻、咸淡正好、口齿留香,吃了还想。

熏腊肉醇、香、润、温,辛辣显其油润,清淡添其丰腴。

或红烩,或炖汤,或蒸煮,气象万千,浓淡皆宜。

家乡的腊肉,颜色黝黑黝黑,一块块如家乡的汉子,蛮实、墩厚、纯朴。

比起城市超市里的那些包装精美且价格不菲的腊肉,它多了一份朴实,少了一份华丽。

寒冬时节全家老小围炉而坐话家常,其乐融融。

火炉上方挂着一块块腊肉,油脂溢出来,落进火炉里,发出噼里啪啦的声音,满室飘香,整间屋子立刻变得温馨起来,家乡的味道就在这香喷喷的腊味里,浓浓地荡漾开来。

腊肉之味.情.思

文/宋雨霜

提起我的老家,我最先想起的是木质吊脚楼。

那些瓦片重叠的屋顶,还有穿斗的房梁,木质的栏杆,已经深深地印在我的心里。

房屋,是触觉和视觉的记忆。

味觉记忆,我不得不提的是腊肉。

那些在岁月里熏香的肉,是我童年味觉的起点,也是一生的怀念。

腊肉的来由

腊肉在成为成品之前,还是长在生猪身上白白胖胖的肉。

在乡村,猪吃原生态的植物,长的周期较长,肉质比较细嫩鲜美。

一年的喂养,到了年底,平时懒懒的猪就要为主人献上过年的礼物了。

当猪的叫唤声打破了乡村的宁静,也揭开年的序幕。

过年杀肥猪,储蓄一年的猪肉。

除去肘子,猪蹄子,猪头肉,剩余的肉被分解为一块块,码上盐巴,再用棕树叶子制成的卯子吊在厨房的房梁上。

此后,在每顿饭的烟熏火燎中,那些鲜肉慢慢地被熏黄,慢慢浸入柴火的味道。

这样的工艺制作,可以保证肉质不变坏,也是乡村人生活经验的浓缩。

每到吃肉的时候,再取下一块,洗净了切片,配上辣椒,或者豆豉,用大火翻炒,一盘美味的腊肉就做好了。

晶莹的肉片微卷,和辣椒形成色差,闻起来鲜香醇厚,吃起来焦脆中又有几分深沉的回味。

腊肉的情意

在我们老家,家里来了客人,炒腊肉是最好的待客食物。

这里的

腊肉成为主人诚挚心意的代表,客人对肉的赞美,让主人感到欣慰。

除了腊肉,自制的香肠,糍粑等,都是待客的好东西。

这些年来,我在外读书,甚是怀念老家的腊肉。

每次放假回外婆家,她总是为我做美味的炒腊肉,还炖上干豇豆腊排骨。

吃饭时,外婆外公一直劝我多吃点。

我的心里是暖暖的感动,这样充满爱意的饭菜是我成长的动力。

离开外婆家时,她总会装上腊肉递给我,和腊肉装在一起的,还有干豇豆,干土豆片等。

吃到干土豆片,我尝到了阳光的味道,也尝到了外婆对我无限的爱意。

腊肉里的乡村情

在乡下,邻里之间关系比较亲近。

一户人家杀猪时,邻居会来帮忙。

当猪肉分解好,主人家就会做一顿丰盛的猪肉晚餐,招待乡亲们。

杀猪后的第一顿饭,也俗称“刨汤”。

“刨汤”晚宴是乡村人际关系的反映。

分享一年的养殖感受,分享美味的猪肉,谈谈来年的生产计划。

乡亲们各自劳作又互帮互助,从地理距离到心理距离都是比较近的。

对于城市,城里的猪肉供给主要源于大型养殖场。

养殖场的猪喂养周期短,肉质比较粗糙。

对于养殖场,喂猪是一件快投入快收益的生意。

城里人对于菜市场的猪肉,没有像乡下人对猪肉的情感。

城里人只要花钱,就买到肉制品。

对于乡村人,猪肉是生存的主要物质,是一年辛苦劳作的回报。

腊肉背后的辛劳

我用再美的语言赞美腊肉美味,我却无法代替外婆外公仔乡下劳作的辛劳。

要养肥一头猪,要花多少精力啊。

从买回小猪仔开始,就要开始操心。

种植的玉米,红薯藤,是猪食的主要来源。

从坡地上采回猪草,人工剁碎再煮熟。

猪食煮好后,用木桶提着猪食去猪圈喂猪,这是很费体力的。

外婆外公用几十年的辛劳喂肥了上百头猪,几十年的腊肉养活了几代人。

这样的辛劳,是中国几千年来农民的生存缩影。

我爱腊肉的美味,也心疼外婆外公的辛苦。

他们何时才能不那么辛苦呢?我心疼他们却无能为力,只有用温和的言语和他们聊天,做些力所能及的家务。

腊肉是乡愁的象征

城市的工业腊肉,速度快,从量上可以供应更多人需求。

从品质讲,无法与乡村腊肉媲美。

乡村原生态的腊肉制作流程,是农业社会的代表。

纯手工,天然美味,却相对效率较低。

如此的腊肉,无法满足现代社会的大量需求。

物以稀为贵,乡村的腊肉越来越成为一种珍贵记忆的象征。

对于许多远离家乡的人而言,腊肉成为乡愁的象征。

随着城市化进程,乡村的衰落日渐明显。

再过数十年,我们还能吃到乡下的腊肉么?猪肉,不会淡出我们的生活。

老家手工制作的纯香腊肉,却终会成为记忆力的味道。

想到这些,我感到失落和忧伤。

腊肉味道的飘远,犹如日渐老去的吊脚楼一样,在岁月更替中变了模样。

我默默地祈祷外婆外公健康长寿,满足我可以尝到家乡腊肉的心愿。

也期待乡村的吊脚楼少点被风雨摧残,那些稻田还可以黄了又绿。

腊肉味道的定格,是乡村记忆的永恒。

这一生,我的味觉记忆离不开腊肉,犹如我的梦境离不开吊脚楼。