闻一多-臧克家诗歌

- 格式:pptx

- 大小:394.71 KB

- 文档页数:22

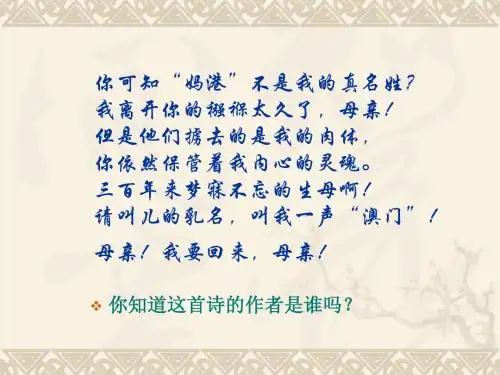

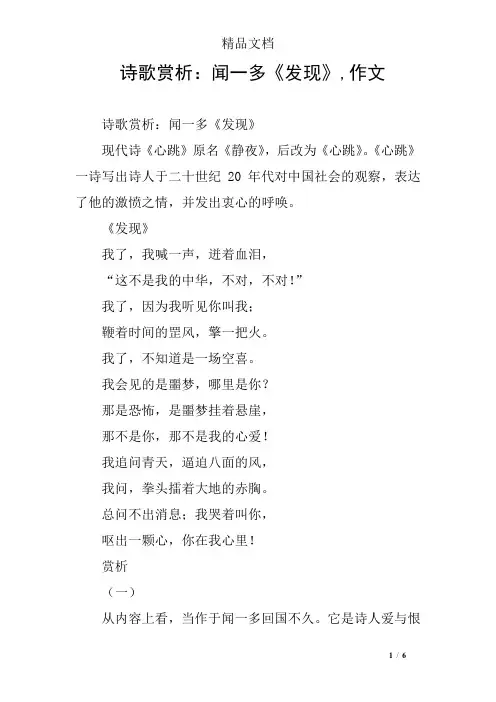

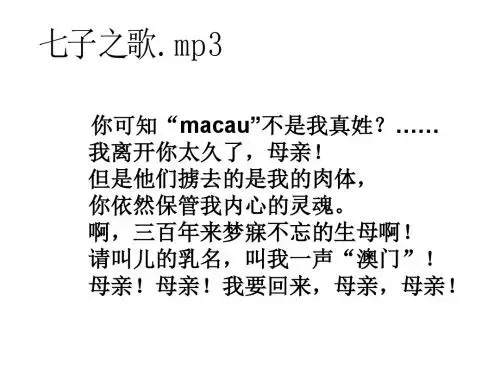

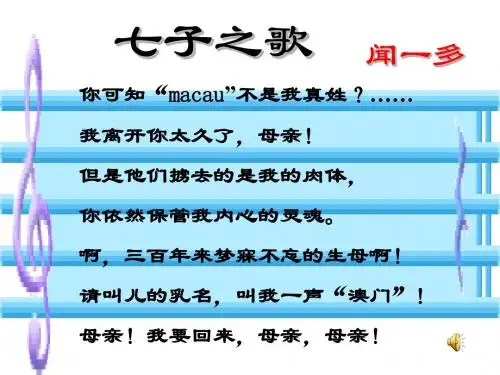

诗歌赏析:闻一多《发现》,作文诗歌赏析:闻一多《发现》现代诗《心跳》原名《静夜》,后改为《心跳》。

《心跳》一诗写出诗人于二十世纪20年代对中国社会的观察,表达了他的激愤之情,并发出衷心的呼唤。

《发现》我了,我喊一声,迸着血泪,“这不是我的中华,不对,不对!”我了,因为我听见你叫我;鞭着时间的罡风,擎一把火。

我了,不知道是一场空喜。

我会见的是噩梦,哪里是你?那是恐怖,是噩梦挂着悬崖,那不是你,那不是我的心爱!我追问青天,逼迫八面的风,我问,拳头擂着大地的赤胸。

总问不出消息;我哭着叫你,呕出一颗心,你在我心里!赏析(一)从内容上看,当作于闻一多回国不久。

它是诗人爱与恨的结晶,表现的是诗人归国之后,对当时军阀混战下的残破祖国的失望和愤懑。

我们知道,早在“五四”时期,闻一多就是一个正直、善良、富有民族自尊心和自豪感的爱国者。

留学美国时期,他又因饱受种族歧视和凌辱,而日益增长着强烈的爱国主义思想感情,并愤然于一九二五年夏天提前回国。

然而,作为祖国忠诚儿子,当他怀抱着一颗炽热的爱国之心和报效祖国、为祖国奉献自己的一切的雄心回之时,他表现出的不是欣喜若狂、信心百倍,而是一种撕肝裂肺、呼天抢地的深切悲哀。

这是多么惊人的反差呀!产生这一惊人的反差的心理因素是什么呢?臧克家先生分析得好:“一个热爱自己祖国的诗人,在海外受的侮辱越重,对祖国的怀念和希望也就越深切。

……但到希望变成事实的时候,他却坠入了一个可怕的深渊。

他在美国所想象的美丽祖国的形象,破灭了!他赖以支持自己的一根伟大支柱,倾折了!他所看到的和他所希望看到的恰恰相反。

他得到的不是温暖,而是一片黑暗,残破的凄凉。

他痛苦,他悲伤,他忿慨,他高歌当哭……”。

“其实,在美国的时候,他何尝不知道自己亲爱伟大的祖国被军阀们弄得破碎不堪?他对于天灾人祸交加的祖国情况又何尝不清楚?然而彼时彼地的心情使得我们赤诚的诗人把他所热爱的祖国美化了、神圣化了。

诗人从自己创造的形象里取得温暖与力量,当现实打破了他的梦想,失望悲痛的情感就化成了感人的诗篇——《发现》。

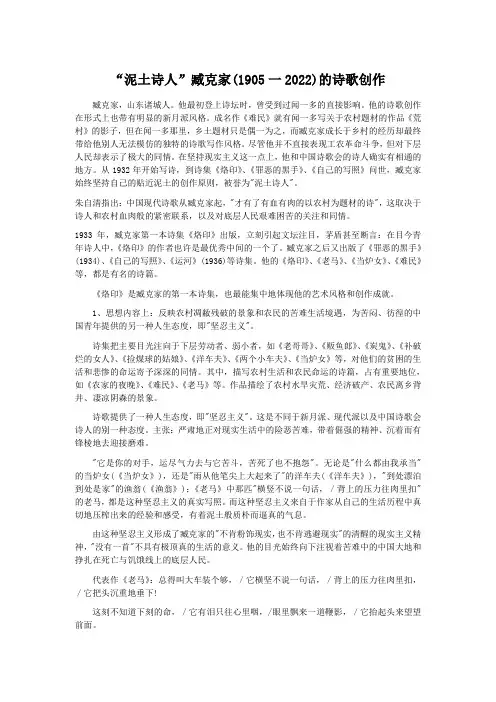

“泥土诗人”臧克家(1905一2022)的诗歌创作臧克家,山东诸城人。

他最初登上诗坛时,曾受到过闻一多的直接影响。

他的诗歌创作在形式上也带有明显的新月派风格。

成名作《难民》就有闻一多写关于农村题材的作品《荒村》的影子,但在闻一多那里,乡土题材只是偶一为之,而臧克家成长于乡村的经历却最终带给他别人无法模仿的独特的诗歌写作风格。

尽管他并不直接表现工农革命斗争,但对下层人民却表示了极大的同情。

在坚持现实主义这一点上,他和中国诗歌会的诗人确实有相通的地方。

从1932年开始写诗,到诗集《烙印》、《罪恶的黑手》、《自己的写照》问世,臧克家始终坚持自己的贴近泥土的创作原则,被誉为"泥土诗人"。

朱自清指出:中国现代诗歌从臧克家起,"才有了有血有肉的以农村为题材的诗",这取决于诗人和农村血肉般的紧密联系,以及对底层人民艰难困苦的关注和同情。

1933年,臧克家第一本诗集《烙印》出版,立刻引起文坛注目,茅盾甚至断言:在目今青年诗人中,《烙印》的作者也许是最优秀中间的一个了。

臧克家之后又出版了《罪恶的黑手》(1934)、《自己的写照》、《运河》(1936)等诗集。

他的《烙印》、《老马》、《当炉女》、《难民》等,都是有名的诗篇。

《烙印》是臧克家的第一本诗集,也最能集中地体现他的艺术风格和创作成就。

1、思想内容上:反映农村凋敝残破的景象和农民的苦难生活境遇,为苦闷、彷徨的中国青年提供的另一种人生态度,即"坚忍主义"。

诗集把主要目光注向于下层劳动者、弱小者,如《老哥哥》、《贩鱼郎》、《炭鬼》、《补破烂的女人》、《捡煤球的姑娘》、《洋车夫》、《两个小车夫》、《当炉女》等,对他们的贫困的生活和悲惨的命运寄予深深的同情。

其中,描写农村生活和农民命运的诗篇,占有重要地位,如《农家的夜晚》、《难民》、《老马》等。

作品描绘了农村水旱灾荒、经济破产、农民离乡背井、凄凉阴森的景象。

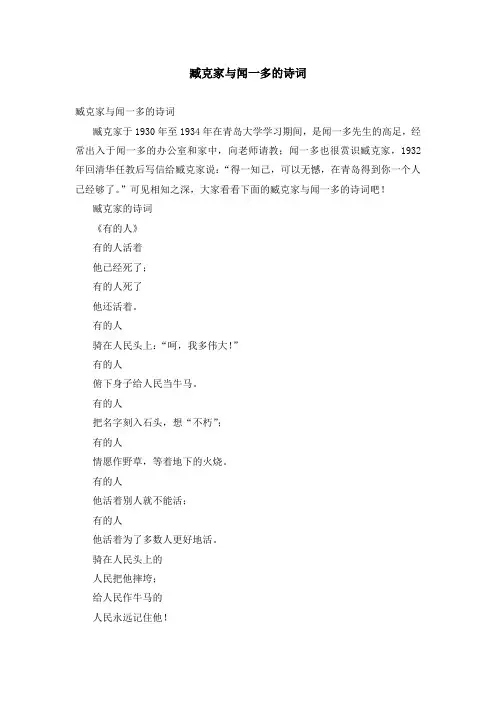

臧克家与闻一多的诗词臧克家与闻一多的诗词臧克家于1930年至1934年在青岛大学学习期间,是闻一多先生的高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。

”可见相知之深,大家看看下面的臧克家与闻一多的诗词吧!臧克家的诗词《有的人》有的人活着他已经死了;有的人死了他还活着。

有的人骑在人民头上:“呵,我多伟大!”有的人俯下身子给人民当牛马。

有的人把名字刻入石头,想“不朽”;有的人情愿作野草,等着地下的火烧。

有的人他活着别人就不能活;有的人他活着为了多数人更好地活。

骑在人民头上的人民把他摔垮;给人民作牛马的人民永远记住他!把名字刻入石头的名字比尸首烂得更早;只要春风吹到的地方到处是青青的野草。

他活着别人就不能活的人,他的下场可以看到;他活着为了多数人更好地活着的人,群众把他抬举得很高,很高。

《老马》总得叫大车装个够,他横竖不说一句话,背上的压力往肉里扣,他把头沉重地垂下!这刻不知道下刻的命,他有泪只往心里咽,眼里飘来一道鞭影,他抬头望望前面。

《洋车夫》一片风啸湍激在林梢,雨从他鼻尖上大起来了,车上一盏可怜的小灯,照不破四周的黑影。

他的心是个古怪的谜,这样的风雨全不在意,呆着像一只水淋鸡,夜深了,还等什么呢?《村夜》太阳刚落,大人用恐怖的故事把孩子关进了被窝,(那个小心正梦想着外面朦胧的树影和无边的`明月)再捻小了灯,强撑住万斤的眼皮,把心和耳朵连起,机警的听狗的动静。

闻一多的诗词《雨夜》几朵浮云,仗着雷雨底势力,把一天底星月都扫尽了。

一阵狂风还喊来要捉那软弱的树枝,树枝拚命地扭来扭去,但是无法躲避风底爪子。

凶狠的风声,悲酸的雨声——我一壁听着,一壁想着;假使梦这时要来找我,我定要永远拉着他,不放他走;还剜出我的心来送他作贽礼,他要收我做个莫逆的朋友。

风声还在树里呻吟着,泪痕满面的曙天白得可怕,我的梦依然没有做成。

《闻一多先生的说和做》作者简介

臧克家及其作品

臧克家(1905—),山东诸城人,现代著名诗人。

从小在农村中生活,比较了解农民的悲惨遭遇。

1923年入山东第一师范学习。

1926年入武汉中央军校学习,并参加北伐。

大革命失败后,逃往东北。

1930年考入山东大学,幸得闻一多先生教诲、帮助。

1932年发表新诗,并连续出版诗集《烙印》《罪恶的黑手》《自己的写照》等。

抗战胜利后在上海主编《文明月刊》,1949年自香港回到北京工作。

历任人民出版社编审、作协书记、《诗刊》主编等职。

主要作品还有《有的人》《老哥哥》等。

作品《有的人》,全诗采用对比、反复和比喻的修辞手法,结构上首尾遥相呼应,歌颂了鲁迅先生的“俯首甘为孺子牛”的精神,指斥了反动分子的腐败与骄横,说明只有热爱人民才会在人民心中永生,反之只能遭到人民的唾弃的革命道理。

作品《老哥哥》,作者用第一人称的写法,真实可信。

文章结合记叙、议论、抒情,怀着无限同情叙述了淳朴、善良、勤劳的老哥哥一生所遭受的剥削与苦难,来反映旧社会农民的悲惨命运,也表现作者对黑暗旧中国的痛恨。

作品《闻一多先生的说和做》,文章从两个方面写,一是从闻一多先生作为诗人、学者的“说和做”,二是从他作为革命家、民主战士的“说和做”,两相对照叙述介绍,鲜明地表现了闻一多先生“言的巨人,行的高标”伟大人格和崇高革命精神。

作品《纳谏与止谤》,议论文。

作者通过引述威王与周厉王对“谏”与“谤”不同处理方式及所得不同结果,再联系现实,运用对比论证方法,诚恳告诫各级领导应正确对待批评意见,提倡敢于“悬赏纳谏”善于改进工作,推动社会主义现代化建设。

臧克家作品作品有:《烙印》、《罪恶的黑手》、《运河》、《乱莠集》、《从军行》、《淮上吟》、《随枣行》、《古树的花朵》、回忆录《我的诗生活》和《泥土的歌》、《十年诗选》《野店》、《蛙声》、《山窝里的晚会》、《海》、《炉火》、《我的诗生活》、为《泥土的歌》写的序言《当中隔一段战争》、《宝贝儿》、《生命的零度》、《有的人》。

1933年出版的第一部诗集《烙印》,是他最具影响的作品。

这部诗集真挚朴实地表现了中国农村的破落、农民的苦难、坚忍与民族的忧患。

这个时期,臧克家的诗篇幅短小,却颇具概括力。

他除有意识学习古典诗词的结构方法,形成凝重、集中、精粹的风格之外,还苦心追求词句的新颖、独到、形象化,但又不失平易、明朗和口语化。

建国后,臧克家多作政治抒情诗是他这类诗中的代表作。

《有的人》这首诗是为纪念鲁迅逝世13周年而作,它的独特之处,在于表现具有哲理意义的主题:人是为了多数人更好地活着而活着。

事实上,这一主题已超出了歌颂鲁迅精神的范围,而将读者引入对人生的更深层的思考。

语言朴素、对比强烈、形象鲜明是这首诗的艺术特色。

除了继续做短小隽永的小诗之外,臧克家还创作了一部人物传记体长诗《李大钊》。

这部长诗从多个角度,包括战斗、家庭等方面将一个革命先驱伟大而又平凡的人格展现出来。

臧克家(1905年10月8日-2004年2月5日)[1] 山东潍坊诸城人,曾用名臧瑗望,笔名少全、何嘉,山东大学知名校友,是闻一多的学生,现代诗人。

忠诚的爱国主义者,曾任中国民主同盟盟员,全国人民代表大会第二、三届代表,全国政协第五、六、七、八届委员,第七、八届常务委员,中国作家协会第一、二届理事,第三届理事、顾问,第四届顾问,第五、六届名誉副主席,中国文联第三、四届委员,第六、七届荣誉委员,中国诗歌学会会长。

曾任《诗刊》主编,他的第一部诗集是《烙印》,主要讽刺诗集《宝贝儿》,文艺论文集《在文艺学习的道路上》。

其短诗《有的人》被广泛传颂,且被选入六年级上册人教版第二十课;《闻一多先生的说和做》入选七年级下册人教版第十二课。

《死水》赏析一:《死水》是闻一多的重要代表作之一。

1925年诗人回国后,目睹了国内军阀混战、民不聊生的惨状,产生了怒其不争的愤激情绪。

本诗通过对“死水”这一具有象征意义的意象的多角度、多层面的谱写,揭露和讽刺了腐败不堪的旧社会,表达了诗人对丑恶现实的绝望、愤慨和深沉的爱国主义感情。

诗中的“一沟绝望的死水”是半封建半殖民地旧中国的象征。

诗人抓住死水之“死”,先写死寂、次写色彩,再写泡沫,突出了死水的污臭、腐败,把“绝望”的感情表现得淋漓尽致。

闻一多是新诗格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。

他强调要具备“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。

全诗5节20行,每一行都是9个字,且每节第二行和第四行押韵,节奏感强,富有音乐美。

诗中运用了许多富有色彩的语词和物象,并以词藻的绚丽多彩反衬了内容之丑,使“死水”的面目越显可憎可厌。

全诗5节,每节都是4行,每行都是9个字,既有外形的整齐感,又有内在的韵律感。

《死水》为建立新诗的格律和形形作了严肃的卓有成效的探索。

《死水》赏析二:《死水》是新月派代表作家闻一多先生的最重要作品,闻一多是新月派诗词格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。

有人认为《死水》表现了一种对黑暗现实的厌恶、憎恨和灰心失望,有人认为《死水》表达了一种破坏世界、创造新生活的热望,也有人认为《死水》传达了一种对旧世界、旧事物的辛辣讽刺和无情诅咒。

在《死水》里,诗人的感情可以说是严峻的冷酷中夹杂着火一样的热情。

如果仅仅从字面上看,这首诗确实有绝望的情绪,如果深入体会,就有可能发现在讽刺、诅咒的后面,是希望“死水”早日死亡,“春水”早日诞生。

诗人那些冷嘲热讽的文字充满了疾恶如仇的破坏欲,有一股摧枯拉朽,扫荡旧世界的如火激情;义愤填膺、慷慨激昂的后面实际上是一种热切的呼唤,呼唤一种光明美好的新生活,呼唤一个充满生机活力、充满希望正义的新世界!《死水》赏析三:《死水》是新月派代表作家闻一多先生最重要的作品,其笔法之辛辣老到、隐晦曲折,其构思之新颖精巧、虚实相映,其语言之典雅富丽、意味悠长,向来为人称道。

臧克家《有的人》与闻一多的演讲作者:杨建民来源:《同舟共进》2019年第04期现代诗人臧克家,2004年以99岁高龄辞世。

由于他在诗歌创作上的长期努力,获得了人们的广泛赞誉。

许多的报刊及网站,老人的几句诗被广泛引用:“有的人活着/他已经死了/有的人死了/他还活着。

”这诗句人们以为恰好可以用在诗人身上。

其实,这几句诗,是臧克家为纪念鲁迅先生而作《有的人》一诗的开首。

据诗末署的时间,写于1949年11月1日。

前段时间读闻一多先生著作,在《在鲁迅先生逝世八周年纪念会的演讲》中,读到了这样一段文字:有些人死去,尽管闹得十分排场,过了没有几天,就悄悄地随着时间一道消逝了,很快被人遗忘了。

有的人死去,尽管生前受到很不公平的待遇,但时间越过得久,形象却越加光辉,他的声名却越来越伟大。

我想,我们大家都会同意,鲁迅是经受得住时间考验的一位光辉伟大的人物。

因为他对中华民族的文化事业留下了宝贵的遗产。

他是中国历史上最伟大的文学家。

这是1944年10月19日,闻一多先生在昆明文艺界举办的“鲁迅逝世八周年纪念会”上的演讲。

这段话,尤其前面“有些人……有的人……”两个句子,笔者以为,是臧克家“有的人”一诗的引子。

臧克家与闻一多之间虽为师生,彼此却有很深的交往。

1930年夏天,3l岁的闻一多在国立青岛大学校长杨振声的盛邀下,出任文学院院长兼中文系主任。

这年招生考试时,闻一多拟了两個作文题:《你为什么投考青岛大学》和《杂感》,考生可任选其一。

有一位考生一口气把两个题都写了出来。

其中《杂感》只有一句话:“人生永远追寻着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入了无底的苦海。

”看了这篇一句话的作文,闻一多当即给了98分——平时能入他“法眼”的作文少之又少,给60分就算不错了。

然而,这位作文成绩独占鳌头的考生却给校方出了难题:他的数学考分竟然是零。

按规定,这样的学生理所当然要被淘汰。

然而,闻一多力排众议,硬是把这位名叫臧克家的学生留下了。

臧克家起初读的是外语系,系主任是梁实秋,但热衷于文学尤其是诗歌的他在外语系找不到归宿感。

臧克家对闻一多先生而写的诗

昔闻一多先生,行才能及耿介。

晋人视文章奇,曾在陈留病中役。

尊名以千古存,流芳肃穆淹长。

燃传谦闻今世,诗篇在荆楚传。

一多先生久负盛名,汉朝时期气势恢宏。

机敏聪慧技艺在,心存谦和慷慨真。

精神家用力贯注,一多先生前赴后继。

曾在陈留役救难,经万里也不辱勤。

一多先生皆言论说,恩德取之于制度家。

天人之命遂任让,及其力领朝廷扬。

权威重臣与佐臣,风流聪明英可望。

照射文章造化配,讲授国法孔子家。

一多先生文思大毕,圣人谟道播扬文雅。

诗文写达内外奥,建功安国文献可拉。

臧克家凭心中期,一多颂读赞歌献。

勤学特立能赞歌,才华横溢认一多。

《⽼马》赏析2阅读:4827 ⽼马---臧克家 总得叫⼤车装个够, 它横竖不说⼀句话, 背上的压⼒往⾁⾥扣, 它把头沉重地垂下! 这刻不知道下刻的命, 它有泪只往⼼⾥咽, 眼⾥飘来⼀道鞭影, 它抬起头望望前⾯。

1932.4 遗貌取神意蕴⽆穷 ——谈《⽼马》的象征意义 对《⽼马》这⾸诗,臧克家曾说:"写⽼马就是写⽼马本⾝,读者如何理解,那是读者的事,见仁见智,也不全相同." 根据西⽅接受美学的理论,⼀件作品的诞⽣,不仅要经过作家的创造,还要经过读者的再创造.我们读过《⽼马》究竟有什么感悟呢 ⾸先,从诗题看:诗的标题是《⽼马》,但诗⼈没有详细描写⽼马衰弱病残的外形,⽽是着重写它的命运,感受和⼼境,这种遗貌取神的写法,赋予了这⾸诗深刻的意蕴. 其次,从⽼马的处境和命运特征看:诗中的⽼马似乎⽣来就得⽆条件的承受装⼤车的命运,即使"背上的压⼒往⾁⾥扣","也横竖不说⼀句话","只好把头沉重的垂下."这⾥诗⼈写出了⽼马忍辱负重的命运和忠厚善良的性格.这匹⽼马也曾思考过⾃⼰不幸的命运,但它始终是"这刻不知下刻的命,它有泪只往⼼⾥咽."从这⾥我们也能体会到⽼马的愚昧⽆知.尽管⽼马任劳任怨,也要常常挨⽪鞭.⽆奈"只好抬起头望望前⾯."诗⼈写出了⽼马的悲惨命运,痛苦的感受和悲凉的⼼境,增强了⽼马悲剧的感染⼒. 你如何理解这⾸诗的内涵 艺术特⾊ 《⽼马》体现了臧克家前期诗集《烙印》的特⾊,也代表了诗⼈总的创作倾向.这⾸诗意象鲜明,结构严谨,语⾔含蓄凝炼,将细致的描摹与情感的抒发有机地结合在⼀起,于象征的⽐拟中蕴涵着丰富的内容. 共同欣赏…… 三代 孩⼦ 在⼟⾥洗澡; 爸爸 在⼟⾥流汗; 爷爷 在⼟⾥葬埋. 解读 ⼀个⼈从⽣到死的经历 庄户孙 压死了不作声, 冤死了不申诉, 累死了—— 为着别⼈. 村夜 太阳刚落, ⼤⼈⽤恐怖的故事 把孩⼦关进了被窝, (那个⼩⼼正梦想着 外⾯朦胧的树影 和⽆边的明⽉) 再捻⼩了灯, 强撑住万⽄的眼⽪, 把⼼和⽿朵连起, 机警的听狗的动静. 有的⼈ ----纪念鲁迅有感 有的⼈活着 他已经死了; 有的⼈死了 他还活着. 有的⼈ 骑在⼈民头上:"呵,我多伟⼤!" 有的⼈ 俯下⾝⼦给⼈民当⽜马. 有的⼈ 把名字刻⼊⽯头想"不朽"; 有的⼈ 情愿作野草,等着地下的⽕烧. 有的⼈ 他活着别⼈就不能活; 有的⼈ 他活着为了多数⼈更好地活. 骑在⼈民头上的, ⼈民把他摔垮; 给⼈民作⽜马的, ⼈民永远记住他! 把名字刻⼊⽯头的, 名字⽐⼫⾸烂得更早; 只要春风吹到的地⽅, 到处是青青的野草. 他活着别⼈就不能活的⼈, 他的下场可以看到; 他活着为了多数⼈更好活的⼈, 群众把他抬举得很⾼,很⾼. ⾃从胡适第⼀个摒弃⽂⾔和格律枷锁,尝试⽤⽩话写⾃由体的新诗,于今已有⼋⼗多年的历史,其间名家不少,名作不少,新诗算是在诗坛上站稳了脚跟。

说和做变成长篇诗歌

《说和做——记闻一多先生言行片段》是“农民诗人”臧克家的作品,最早刊登在1980年2月12日的《人民日报》,入选人教版初中语文教材时经作者同意更名为《闻一多先生的说和做》,2017年春季改版之后恢复原题目。

“人家说了再做我是做了再说。

”

“人家说了也不一定做我做了也不一定说。

”

这是闻一多先生的说和做。

第一篇

你是卓越的学者。

热情澎湃的诗人。

当你诗兴不作,研究兴趣正浓时,更加钻探典籍,锲而不舍;

你钻研唐诗楚辞,目不窥园,兀兀穷年时,甚至焚膏继晷,废寝忘食,用精神去证明“行”的言。

第二篇

你是大勇的革命烈士,不惧生死,动人心魂。

誓死倡导“反对独裁,争取民主。

”

在警报迭起,形势严峻,却义无反顾。

勇走在游行示威的前端;

在会议上痛斥特务的种种恶行,

那张政治传单更是不朽的精神。

动人心。

鼓壮志,气冲斗牛,声震天地

用生命捍卫人民的利益。

用生命去证实“言”的行

第三篇

你是口的巨人,你是行的高标,你是一个,真正的爱国者。