2019年全国高中化学优质课观摩评比暨教学改革研讨会.ppt

- 格式:ppt

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:42

第二节富集在海水中的元素——氯(第一课时)说课稿海南省万宁中学苏玉容 571500一、教材分析1、教材的内容、地位和作用本节选自高中化学(人教版)必修1第四章第二节,这是在学习了第一章“从实验学化学”工具性知识、第二章“化学物质及其变化”理论指导性知识之后,是第三章“金属及其化合物”常见无机物及其性质等知识的继续。

进一步介绍元素化合物知识和研究方法,是认识元素周期律、元素周期表知识的重要基础。

氯是一种比较典型的、重要的非金属元素。

课本上选择氯气的性质、用途以及氯离子的检验等内容进行比较全面的学习和研究。

通过这节课的学习,逐渐养成良好的“学习方法”,为指导后面硫、氮等元素及其化合物的学习奠定基础。

2.教学目标制定根据:《课程标准》必修1主题3的要求:通过实验了解氯、氮、硫、硅等非金属及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。

①知道氯气的主要物理性质,比如颜色、气味、密度、水溶性、毒性等。

掌握氯气的主要化学性质,熟悉与钠、铁、铜、氢气、水、氢氧化钠、盐等反应的实验现象、能书写相关的化学(或离子)方程式。

②学会从史料获取科学知识,通过设计实验方案体验研究物质性质的方法,提高准确记录、整理分析、得出结论的能力。

③了解海水中含有丰富的化学资源,树立资源观。

观看微型实验,增强环保意识。

3.教学重点与难点教学重点:认识氯气的化学性质。

教学难点:记录实验现象、整理分析得出结论的能力。

二、学情分析学生已有知识:在初中学习了氧元素的性质,而在高一通过前三章内容的学习,掌握了用实验的手段来探究学习化学,初步能运用离子反应和氧化还原反应等理论来指导学习。

学生特点:我所任教的学生是市重点中学学生,知识基础比较好,参与课堂活动比较积极活跃,但耐心不够,观察、实验记录方面能力欠缺。

由于我校所处地是美丽的滨海小城市,几乎所有的学生都有海边生活的经历,对大海有很深的感情。

但并没有真正的了解它,但却很渴望去了解。

2019-2020年高中化学乙酸优质课观摩评比暨教学改革研讨会说课稿新人教版必修2各位老师,大家好!今天我说课的题目是新课标人教版《必修2》第三章第三节第二课时《乙酸》一、教材和学生分析在设计教学之初,我首先对教材和学生进行了分析。

乙酸在生活中是一种非常重要的有机物,自古就有民以食为天,食以为味先,味以酸为首的说法,这体现着乙酸作为一种重要调料的社会价值,而进入现代社会乙酸又成为了一种重要的化工原料,渗透到我们生活的各个领域。

从教材安排和学生情况来看:初中学生只知道乙酸是一种酸,到了高中必修阶段乙酸就是一种有机物,而选修阶段乙酸是一种烃的衍生物,学生对乙酸分类的认知呈上升变化。

从结构的角度来看,初中学生只知道乙酸能解离出H+,到了必修要知道有特定的官能团,而到了选修阶段还要了解断键方式,学生对结构决定性质的认知也是呈上升变化的。

二、教学目标:基于以上的分析考虑,我制定的本节课的教学目标。

1、知识与技能目标:了解乙酸的物理性质和化学性质(酸性和酯化反应),认识乙酸的结构和官能团。

2、过程与方法目标:通过设计实验证明乙酸酸性,培养学生设计实验和动手操作实验的能力。

通过酯化反应的分组探究实验,培养学生对比的思维方法。

3、情感态度价值观目标:通过创设问题情境等途径,树立乙酸与人类的生活生产是密切相关的价值观。

考虑到本节课要有利于学生的终生发展,因此我从树立乙酸与人类的生活生产是密切相关的价值观和培养学生对比的思维方法做了重点突破。

三、教学设计:为了达成上述目标,我设计了如下教学流程情景线活动线知识线一节课的实施过程是充满了无限激情和挑战的,所以我的课堂应该是属于师生思维奔跑的场地,那么请各位老师跟随我一起走进我的化学课堂吧。

第一个环节——教你巧做糖醋鱼我首先为学生展示几张非常诱人的糖醋鱼图片,在学生感到垂涎三尺非常想吃的时候,于是我提出:想成为烹饪高手吗?想不想自己在家里做出美味的糖醋鱼呢?那好,今天我就教大家做糖醋鱼。

2021年全国高中化学优质课观摩评比暨教学改革研讨会说课稿:化学《化学能与电能》说课稿哈尔滨市第三中学尤五洲今天我说道课的内容就是新课标人教版高中化学必修课程2第二章第二节《化学能与电能》,本节分成两个课时,今天我从以下六个方面阐释第一课时的教学设计。

一、教材分析1、地位作用化学能与电能属化学原理范畴,就是化学学科的关键原理性知识之一,也就是对水解还原成反应原理本质的开拓和应用领域。

初中化学初步自学了“化学与能源”,在报读模块④将系统深入细致地自学化学反应与能量。

本节课既是对初中化学有关内容的提高与开拓,又为报读打下必要的基础。

起著承前启后的促进作用。

“幼儿教育科学知识”水解还原成反应能量转变的原因??“研习中科学知识”原电池原电池工作原理原电池形成条件??“学后科学知识”化学反应原理??本节融合了(1)水解还原成反应(2)能量的切换(3)原电池原理的应用领域(4)电解质溶液、金属的开朗性(5)物理中的电学等科学知识。

并彼此融合、扩散。

通过本节课的自学,学生将可以构成一个水解还原成反应、能量切换、元素化合物科学知识、电解质溶液,物质的量有关排序等科学知识联系出来的科学知识网络。

对培育学生从课堂教学至理论,又从理论至课堂教学的心智规律的提升存有非常大的促进作用。

而且原电池在实际生活、工农业生产、科学研究中应用领域十分广为,因此努力学习本节科学知识,具备关键的理论意义和现实意义。

2、主要内容火力发电:燃烧发电的原理及利弊分析引出原电池实验探究:概念、工作原理、组成及创造性实验转化技术产品:各种化学电源的设计、工作原理和应用3、重点难点教学重点:初步重新认识原电池概念、反应原理、形成及应用领域。

重新认识化学能转变为电能对现代化研习的重大意义。

教学难点:通过对原电池实验的探究,引导学生从电子转移角度理解化学能向电能转化的本质。

二、学情分析1、本阶段学生已经预备了一定的化学基础知识,在必修一的第二章中学生已经学习水解还原成反应的科学知识,懂了水解还原成反应的本质就是电子利害,这样就有助于认知原电池中的电子迁移问题。

海水资源的开发利用天津市武清区杨村第四中学张丽侠尊敬的各位领导、专家、同仁:大家好!我是来自天津市武清区杨村第四中学的教师张丽侠,今天说课的内容是现行高中教材人教版必修二第四章第一节第二课时《海水资源的开发利用》。

我将从以下六个方面加以说明:1.教材和教法分析从结构层面上看,本节是在学生理解化学基本概念、元素知识的基础上,学习如何从海水中提取人类生存发展所需物质,同时为选修四学习氯碱工业作铺垫,起到承上启下的作用。

从知识层面上看,本节通过教材上实验、思考与交流、资料卡片、科学视野等栏目,重点学习海水淡化、从海水中提取氯化钠、溴单质、确认海带中存在碘元素及自然资源的开源节流。

从能力层面上看,本节是一个理论联系实际的契合点,有利于使学生明确实验室进行试管实验的简便易行与实际生产中会遇到很多复杂问题之间的差距,提高综合运用化学知识解决实际问题的能力。

因此在教法设计上,我采用“一个中心,两条主线”的教学方式。

一个中心指以学生活动解决问题为中心,两个主线指知识主线和能力主线。

从学生已有的经验出发,高视角、低起点,加强直观教学,采用设问、类比、讨论等方式,引导学生联想、迁移,改变单一的被动接受式学习方式,向追求多元化学习目标、重视过程的理解和体会的方向转变。

2.学情和学法分析学生已具有物质分离、碘单质与淀粉间的相互检验、卤素间的置换等知识。

思维具有广阔性,富有想象力,有极大地解决实际问题的热情;却不知实际问题的处理远比书本知识复杂;他们特别想知道丰富的海水资源包含哪些及如何提取它们为人类服务;而通过阅读课内外资料,将教材上的内容设计为流程图等可以获得。

3.教学目标依据上述分析,本着对教材结构和内容的理解,我提出如下教学目标:(1) 知识与技能:顺利连接蒸馏装置;设计实验证明海带中碘元素的存在;绘制从海水中提溴的流程图,并能用有关化学方程式表示。

(2)过程与方法:通过有目的的阅读资料,提高获取信息的能力;通过氧化剂、沉淀剂的选择,培养综合运用知识解决问题的能力;通过小组交流、讨论,培养合作精神(3)情感态度与价值观:通过海水中提取镁的探讨和学习,体会化学在生产、生活中所起的作用,培养对自然的关注意识和参与意识。

诚西郊市崇武区沿街学校盐类的水解说课稿尊敬的各位专家,前辈:我来自祖国西北边陲的博尔塔拉,与哈萨克斯坦国接壤,距牡丹之乡四千五百多公里。

我选择了新课程高中化学选修四化学反响原理第三章第三节盐类的水解。

一、课题简介1、教材的地位和作用本节教材涉及的知识面广,综合性强,具有很强的理论意义和实际意义,是已学过的电解质的电离,水的电离平衡,以及平衡挪动原理等知识的综合利用。

本节是本章教学的重、难点,通过本节的教学不仅可以加深对强弱电解质,离子反响和离子反响方程式等知识的理解,而且还可以指导有关电解和物质检测等知识的学习。

2、新课标要求掌握强酸弱碱盐和强碱弱酸盐的水解,是高考必考内容3、教学目的及确立根据根据学生已有的知识程度和认知才能,以及新课标和教材的要求确立本节的三维教学目的:知识与技能:①引导学生认识强酸弱碱盐和强碱弱酸盐的水解原理②增强学生实验动手、分析问题、解决问题的才能过程与方法①通过课前调查,学生学会挑选信息进展交流②结合实验探究,微观解释盐类水解的概念及本质情感态度价值观:①通过调查“盐碱地的治理和改良措施〞,激发学生的爱国、爱家乡热情,立志于将来运用化学知识解决实际问题,实现可持续性的自主开展。

②对学生进展科学态度和科学方法教育,使学生学会透过现象看本质。

二、学情分析学生已有离子方程式书写、化学平衡、电离平衡以及溶液的pH等知识,这几部分知识对学生来说均有一定的难度,而盐类的水解又是这几部分知识的综合利用,就更有难度,因此,学生能否积极主动获取知识就显得非常重要。

三、教学过程设计【课前准备】授课前三天我将学生分为两组,并分配各组的调查任务:1、〔第一组〕新闻链接:被蜂蛰伤莫大意—采草药的老伯差点送了命!某日上午10点左右,家住区的李伯与邻居到附近的山上采草药时,不慎被蜜蜂蛰伤,当时他并未在意。

回家后李阿伯感到伤处疼痛加重、呼吸困难、意识不清,家人急忙拨打急救,经医生对症处理,李伯已脱离危险。

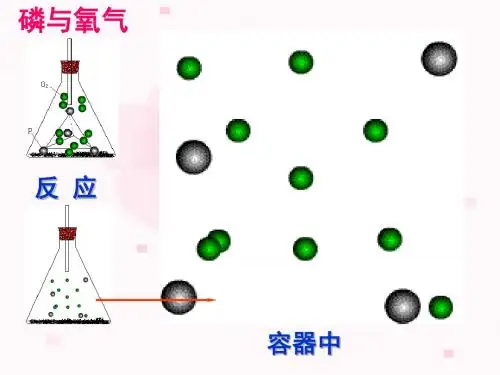

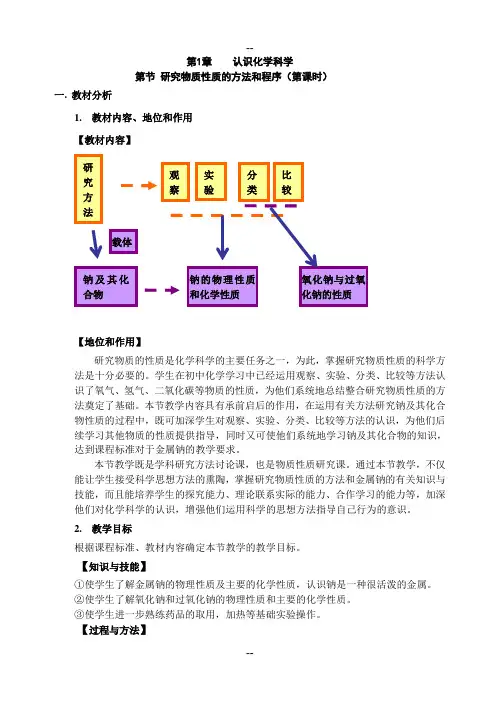

第1章 认识化学科学第节 研究物质性质的方法和程序(第课时)一. 教材分析1. 教材内容、地位和作用 【教材内容】【地位和作用】研究物质的性质是化学科学的主要任务之一,为此,掌握研究物质性质的科学方法是十分必要的。

学生在初中化学学习中已经运用观察、实验、分类、比较等方法认识了氧气、氢气、二氧化碳等物质的性质,为他们系统地总结整合研究物质性质的方法奠定了基础。

本节教学内容具有承前启后的作用,在运用有关方法研究钠及其化合物性质的过程中,既可加深学生对观察、实验、分类、比较等方法的认识,为他们后续学习其他物质的性质提供指导,同时又可使他们系统地学习钠及其化合物的知识,达到课程标准对于金属钠的教学要求。

本节教学既是学科研究方法讨论课,也是物质性质研究课。

通过本节教学,不仅能让学生接受科学思想方法的熏陶,掌握研究物质性质的方法和金属钠的有关知识与技能,而且能培养学生的探究能力、理论联系实际的能力、合作学习的能力等,加深他们对化学科学的认识,增强他们运用科学的思想方法指导自己行为的意识。

2. 教学目标根据课程标准、教材内容确定本节教学的教学目标。

【知识与技能】①使学生了解金属钠的物理性质及主要的化学性质,认识钠是一种很活泼的金属。

②使学生了解氧化钠和过氧化钠的物理性质和主要的化学性质。

③使学生进一步熟练药品的取用,加热等基础实验操作。

【过程与方法】①通过引导学生观察、分析实验现象,让他们体会怎样科学、合理地运用观察方法。

②通过对钠跟氧气的反应的实验探究,让学生体会实验方法在化学研究中的作用,并认识到实验过程中控制实验条件的重要性。

③在归纳金属钠性质的过程中,让学生体验分类、比较等研究方法在学习和研究物质性质过程中的应用。

【情感态度与价值观】①通过对金属钠性质的探究,加深学生对化学科学的认识,激发他们学习化学的兴趣,让他们乐于探究物质变化的奥秘。

②通过系列实际问题的解决,使学生增强灵活运用各种研究方法的意识。

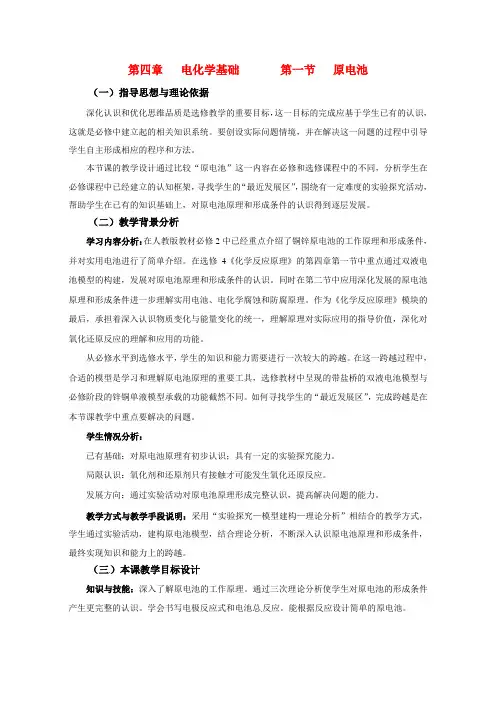

第四章电化学基础第一节原电池(一)指导思想与理论依据深化认识和优化思维品质是选修教学的重要目标,这一目标的完成应基于学生已有的认识,这就是必修中建立起的相关知识系统。

要创设实际问题情境,并在解决这一问题的过程中引导学生自主形成相应的程序和方法。

本节课的教学设计通过比较“原电池”这一内容在必修和选修课程中的不同,分析学生在必修课程中已经建立的认知框架,寻找学生的“最近发展区”,围绕有一定难度的实验探究活动,帮助学生在已有的知识基础上,对原电池原理和形成条件的认识得到逐层发展。

(二)教学背景分析学习内容分析:在人教版教材必修2中已经重点介绍了铜锌原电池的工作原理和形成条件,并对实用电池进行了简单介绍。

在选修4《化学反应原理》的第四章第一节中重点通过双液电池模型的构建,发展对原电池原理和形成条件的认识。

同时在第二节中应用深化发展的原电池原理和形成条件进一步理解实用电池、电化学腐蚀和防腐原理。

作为《化学反应原理》模块的最后,承担着深入认识物质变化与能量变化的统一,理解原理对实际应用的指导价值,深化对氧化还原反应的理解和应用的功能。

从必修水平到选修水平,学生的知识和能力需要进行一次较大的跨越。

在这一跨越过程中,合适的模型是学习和理解原电池原理的重要工具,选修教材中呈现的带盐桥的双液电池模型与必修阶段的锌铜单液模型承载的功能截然不同。

如何寻找学生的“最近发展区”,完成跨越是在本节课教学中重点要解决的问题。

学生情况分析:已有基础:对原电池原理有初步认识;具有一定的实验探究能力。

局限认识:氧化剂和还原剂只有接触才可能发生氧化还原反应。

发展方向:通过实验活动对原电池原理形成完整认识,提高解决问题的能力。

教学方式与教学手段说明:采用“实验探究—模型建构—理论分析”相结合的教学方式,学生通过实验活动,建构原电池模型,结合理论分析,不断深入认识原电池原理和形成条件,最终实现知识和能力上的跨越。

(三)本课教学目标设计知识与技能:深入了解原电池的工作原理。