第一课 邓稼先

- 格式:ppt

- 大小:6.69 MB

- 文档页数:31

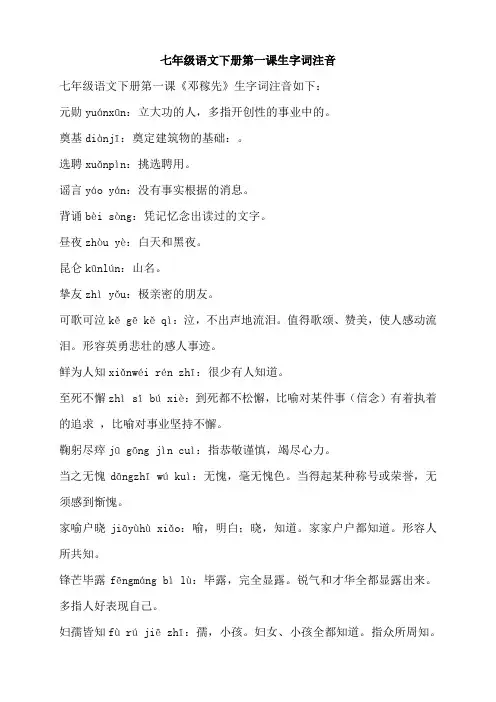

七年级语文下册第一课生字词注音七年级语文下册第一课《邓稼先》生字词注音如下:元勋yuánxūn:立大功的人,多指开创性的事业中的。

奠基diànjī:奠定建筑物的基础:。

选聘xuǎnpìn:挑选聘用。

谣言yáo yán:没有事实根据的消息。

背诵bèi sòng:凭记忆念出读过的文字。

昼夜zhòu yè:白天和黑夜。

昆仑kūnlún:山名。

挚友zhì yǒu:极亲密的朋友。

可歌可泣kě gē kě qì:泣,不出声地流泪。

值得歌颂、赞美,使人感动流泪。

形容英勇悲壮的感人事迹。

鲜为人知xiǎnwéi rén zhī:很少有人知道。

至死不懈zhì sǐ bú xiè:到死都不松懈,比喻对某件事(信念)有着执着的追求,比喻对事业坚持不懈。

鞠躬尽瘁jū gōng jìn cuì:指恭敬谨慎,竭尽心力。

当之无愧dāngzhī wú kuì:无愧,毫无愧色。

当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

家喻户晓jiāyùhù xiǎo:喻,明白;晓,知道。

家家户户都知道。

形容人所共知。

锋芒毕露fēngmáng bì lù:毕露,完全显露。

锐气和才华全都显露出来。

多指人好表现自己。

妇孺皆知fù rú jiē zhī:孺,小孩。

妇女、小孩全都知道。

指众所周知。

【导语】《邓稼先》是杨振宁写的⼀篇记⼈传记型⽂章,以中华⼏千年来的⽂化为背景,以近⼀百多年来民族情结、五⼗年朋友深情为基调,⽤饱含感情的语⾔介绍了⼀位卓越的科学家、爱国者。

为⼤家准备了以下内容,希望对⼤家有帮助。

部编版七年级下册语⽂第1课《邓稼先》课⽂原⽂ 从“任⼈宰割”到“站起来了” ⼀百年以前,甲午战争和⼋国联军时代,恐怕是中华民族五千年历最⿊暗最悲惨的时代,只举1898年为例: 德国强占⼭东胶州湾,“租借”99年。

*强占辽宁旅顺⼤连,“租借”25年。

法国强占⼴东⼴州湾,“租借”99年。

英国强占⼭东威海卫与⾹港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。

那是中华民族任⼈宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

今天,⼀个世纪以后,中国⼈民站起来了。

这是千千万万⼈努⼒的结果,是许许多多可歌可泣的英雄⼈物创造出来的伟⼤胜利。

在20世纪⼈类历,这可能是最重要的、影响最深远的巨⼤转变。

对这⼀转变作出了巨⼤贡献的,有⼀位长期以来鲜为⼈知的科学家:邓稼先。

“两弹”元勋 邓稼先于1924年出⽣在安徽省怀宁县。

在北平上了⼩学和中学以后,于1945年⾃昆明西南联⼤毕业。

1948年到1950年赴美国普渡⼤学读理论物理,获得博⼠学位后⽴即乘船回国,1950年10⽉到中国科学院⼯作。

1958年8⽉奉命带领⼏⼗个⼤学毕业⽣开始研究原⼦弹制造的理论。

这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原⼦武器设计制造和研究的第⼀线,领导许多学者和技术⼈员,成功地设计了中国的原⼦弹和氢弹,把中华民族国防⾃卫武器引导到了世界先进⽔平。

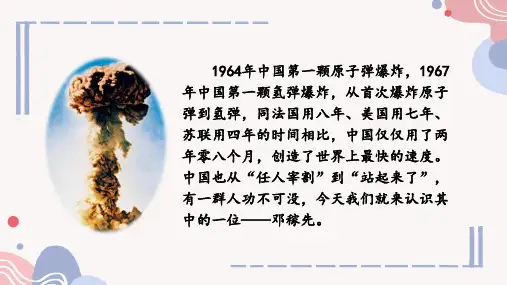

1964年10⽉16⽇中国爆炸了第⼀颗原⼦弹。

1967年6⽉17⽇中国爆炸了第⼀颗氢弹。

这些⽇⼦是中华民族五千年历的重要⽇⼦,是中华民族完全摆脱任⼈宰割危机的新⽣⽇⼦! 1967年以后邓稼先继续他的⼯作,⾄死不懈,对国防武器作出了许多新的巨⼤贡献。

1985年8⽉邓稼先做了切除直肠癌的⼿术。

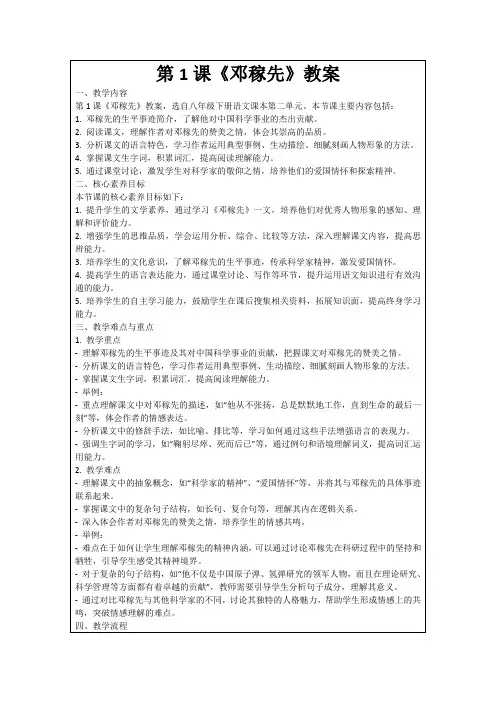

目录•课程介绍与目标•文本解读与赏析•知识拓展与延伸•思考与讨论环节•课堂活动与互动•课程总结与回顾课程介绍与目标作者简介介绍作者杨振宁,包括他的学术成就、与邓稼先的交往等。

背景介绍简要介绍邓稼先的生平事迹,以及他在中国科学事业中的重要地位。

《邓稼先》背景及作者简介教学目标与要求01知识目标了解邓稼先的生平事迹,理解他在中国科学事业中的贡献。

02能力目标培养学生的阅读理解能力,提高学生的文学素养。

03情感、态度与价值观学习邓稼先的爱国精神和科学精神,培养学生的民族自豪感和责任感。

课程安排与时间课程安排本课共分为导入、阅读、讲解、讨论、小结五个环节。

时间分配导入5分钟,阅读15分钟,讲解15分钟,讨论10分钟,小结5分钟。

文本解读与赏析文章结构与写作特点结构清晰全文以“邓稼先”为中心,通过不同侧面的叙述,展现其伟大的一生。

文章开头引入,中间叙述事迹,结尾总结评价,层次分明。

写作特点鲜明文章采用多种手法,如对比、引用、细节描写等,生动形象地展现了邓稼先的崇高精神和卓越贡献。

关键语句解读及情感表达关键语句含义深刻如“鞠躬尽瘁,死而后已”等语句,表达了邓稼先对国家和人民的忠诚与热爱,以及为科学事业献身的精神。

情感表达真挚动人文章字里行间充满了对邓稼先的敬仰和怀念之情,使读者深受感染。

人物形象塑造及其意义人物形象立体丰满文章通过具体事例和细节描写,塑造了邓稼先勤奋刻苦、勇于创新、无私奉献的伟大科学家形象。

人物意义深远邓稼先不仅是中国科学界的杰出代表,更是中华民族自强不息、勇攀高峰的民族精神的象征。

他的事迹和精神将激励一代又一代人为实现中国梦而努力奋斗。

知识拓展与延伸邓稼先生平事迹介绍早年经历邓稼先出生于一个书香门第,从小受到良好的家庭教育。

他早年留学美国,获得物理学博士学位,并在学术上取得一定成就。

回国贡献邓稼先在祖国面临核威胁的严峻形势下,毅然放弃国外优越的工作和生活条件,回到祖国。

他带领团队在艰苦的条件下开展科研工作,成功研制出中国第一颗原子弹和氢弹,为保卫国家安全做出了巨大贡献。

邓稼先是几年级的课文七年级《语文》下册课文《邓稼先》知识点详解如下——春节过后,学校陆续开学了,七年级下册《语文》开篇第一课是《邓稼先》,作者是杨振宁。

课文记述了“两弹”元勋邓稼先对我国原子弹、氢弹建设的杰出贡献。

邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。

作为开篇第一课,应该让学生从中感受我国科技事业的辉煌成就,向老一辈科学家致敬,同时也要立志投身祖国科技事业!一、背景知识说起原子弹、氢弹这些可怕的核武器,一般人多是从广岛开始的。

1945年8月6日,美国在日本广岛投下了一颗原子弹;8月9日,又一颗原子弹在长崎爆炸。

望着遮天盖地的蘑茹云,美军的投弹手惊呼道:“简直是看见了地狱!”一批解密文件表明:1953年美国曾想利用核武器攻击中国的援朝部队;1954年,美、英等国考虑用核武器进攻中国。

我国在1958年启动研制工作。

1958年6月21日,毛泽东在军委扩大会议上说:“原子弹就是那么大的东西,没有那个东西,人家就说你不算数。

那么好吧,我们就搞一点吧,搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹。

我看有十年工夫完全可能。

”对于中国的原子能事业来说,那是一个卡脖子的时代。

1959年6月20日,苏共中央来信,拒绝提供原子弹数学模型和有关技术资料。

8月23日,苏联又单方面终止两国签订的国防新技术协定,撤走全部专家,连一张纸片都不留下,还认讽说:“离开外界的帮助,中国20年也搞不出原子弹。

就守着这堆废铜烂铁吧。

”为了记住那个撕毁合同的日子,我国第一颗原子弹的工程代号定名为“五九六”。

在这以后的五年时间里,科学家们和工程技术人员克服了资料少、设备差、时间短、环境恶劣等常人难以想象的困难,迎来了中国原子弹研制工作的决战阶段。

“五九六”的战士们凭着一颗爱国心、一种革命的豪情壮志,硬是把青海、新疆、神秘的古罗布泊、马革裹户的古战场建设成中国第一个核武器基地。

1964年10月16日,我国爆炸了第一颗原子弹;1967年6月17日,我国爆炸了第一颗氢弹。

七年级语文下册第一课《邓稼先》重要知识点总结【文学常识】1941年考入西南联合大学物理系。

1948年至1950年,他在美国普渡大学留学,获得物理学博士学位,毕业回国。

是邓稼先中学、大学的同学。

同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。

【主题思想】、贡献放在广阔的社会历史文化背景中描写、评价,突出了他对祖国的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

【字词汇总】【文章结构】【课文内容解读】1.文章六个部分的小标题拟得怎么样?介绍自己最欣赏的一个小标题,并说说理由。

这些小标题给你怎样的启示?的背景下推出邓稼先,说明邓稼先是对这一巨变作出贡献的科学家,是对历史发展产生巨大影响的历史人物。

的气概、有先声夺人的表达效果。

作为院长,邓稼先的主要工作是管理和理论指导。

但他却事必躬亲,来到实验现场指导工作。

当井下出现问题,甚至会出现危险的时候,无论从职位,还是从在“两弹”事业中所起到的举足轻重的作用来说,邓稼先离开现场,都是无可非议的。

然而,他只说了一句:我不能走。

虽然只有四个字,但字字铿锵,声声有力,突出了人物的个性特征。

2.写邓稼先以前,先概述我国近一百多年来的历史有什么作用?作者概述中国近一百多年来的历史,是为了说明邓稼先是对民族的转变作出巨大贡献的科学家,是对历史的发展发生巨大影响的历史人物。

3.为什么把邓稼先与奥本海默对比着写?课文把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,邓稼先与奥本海默截然不同,“忠厚平实”“真诚坦白”“从不骄人”。

中国几千年保守文化就讲究人与人之间关系和谐,和睦相处,讲究为人忠厚、谦虚、真诚、朴实,邓稼先吸取了中国保守文化中这些优秀的局部,并变成了自身的气质品格。

4.读第四部分,思考①邓稼先对“谣言”仍然亲自调查,你从中感受到他怎样的品质?②你认为杨振宁流泪的原因究竟是什么?②当杨振宁知道是中国人独立完成原子弹工程的时候,他的眼泪既是为朋友而自豪,更是强烈的民族自豪感的一种表示。