瞿秋白

- 格式:pptx

- 大小:14.83 MB

- 文档页数:16

【翟秋白简介】翟秋白翟秋白翟秋白作品他的第一篇文学译作是托尔斯泰的短篇小说《闲谈》,1919年发表于《新中国》,这也是他公开发表的第一篇文学作品。

1920年,相继在《曙光》翻译发表了果戈里的短剧《仆御室》,在《妇女评()论》发表了果戈里的小说《妇女》,在《新社会》发表了法国都德的小说《付过工钱之后》。

其他译作还有《论“不死”书》、《告妇女文》、《答论驳“告妇女书》节录、《祈祷》、《论教育书》、《社会之社会化》等。

这些作品主要是从俄文出版物翻译或转译过来的。

瞿秋白还带动和影响耿匡等进步青年进行俄罗斯文学翻译。

瞿秋白为耿匡等翻译的《俄罗斯名家短篇小说集》第一集作序。

和耿匡共同翻译了托尔斯泰的十篇短篇小说,编成《托尔斯泰短篇小说集》一书。

[6]在从事职业革命工作的同时,“红色翻译”成为他革命活动的重要组成部分,他不仅翻译了高尔基等苏俄作家的文学作品,还大量地翻译和宣传马克思列宁主义的文艺理论著作和政治著作,包括《马克思主义文艺论文集》、《论列宁主义基础》等,体现出浓厚的马克思主义特色和革命斗争色彩。

瞿秋白还第一个把《国际歌》译成中文,发表于1923年6月15日的《新青年》第一期。

歌词与当今流行版本不太相同,但其基本精神是一致的,“起来,受人污辱咒骂的!起来,天下饥寒的奴隶!满腔热血沸腾,拼死一战决矣。

旧社会破坏得彻底,新社会创造得光华。

莫道我们一钱不值,从今要普及天下……”要让“全中国受压迫的劳苦平民,也能和世界无产阶级得以同声相应。

”1931到1933年间,翻译了高尔基的《高尔基论文选集》、《高尔基创作选集》、《二十六个和一个》、《马尔华》、《市侩颂》、《克里慕·萨莫京的生活》,卢那察尔斯基的《解放了的堂·吉诃德》,别德讷衣的《没工夫唾骂》,绥拉菲摩维支的《一天的工作》、《岔道夫》,普希金的《茨冈》,革拉特柯夫的《新土地》等,并与鲁迅、茅盾等人风雨同舟,成为中国左翼文化的主要文艺批评家、左翼文化运动的领袖之一,共同推动革命文化的发展。

瞿秋白的故事瞿秋白,原名瞿秋白,字秋白,号樵夫,江苏常熟人。

瞿秋白是中国共产党的杰出领导人之一,也是中国工人运动和中国革命运动的杰出领导人之一。

瞿秋白出生在一个书香门第的家庭,自小就接受良好的教育。

他早年曾留学日本,深受马克思主义思想的影响。

回国后,他积极参与革命活动,成为了中国早期共产主义运动的重要领导人之一。

瞿秋白是一位坚定的共产主义者,他为中国工人阶级的利益而奋斗终身。

他曾经多次被国民党政府逮捕,但他始终不屈不挠,坚定地站在工人阶级一边,为工人阶级的利益而奋斗。

瞿秋白是一位杰出的领导人,他在中国共产党的早期发展中发挥了重要作用。

他曾经是中国共产党的中央委员会委员,也是中国共产党的中央局委员。

他在中国共产党内部的地位和影响力都非常大,是中国共产党的杰出领导人之一。

瞿秋白是一位无私奉献的革命者,他为中国革命事业献出了自己的一生。

他不畏艰险,不怕牺牲,始终把革命事业放在第一位,为中国革命事业作出了不可磨灭的贡献。

瞿秋白是一位深受人民爱戴的领袖,他深受广大工农群众的拥护和爱戴。

他用自己的言行和实际行动赢得了人民群众的信任和支持,成为了中国革命事业中不可或缺的重要人物。

瞿秋白是一位永远活在人民心中的英雄,他的形象永远熠熠生辉,激励着一代又一代的革命者。

他的事迹和精神将永远激励着中国共产党和全体中国人民,为实现共产主义的宏伟目标而奋斗不息。

瞿秋白的故事,是中国革命史上的一座丰碑,是中国共产党的光辉历史的重要组成部分。

他的事迹和精神将永远激励着我们,激励着我们为共产主义事业而奋斗,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!。

瞿秋白(1899.1.29—1925.6.18)生平简介原名瞿霜,曾用笔名屈维它、易嘉、宋阳、史铁儿、斯特拉霍夫等,江苏常州人。

1917年春,北上投亲,就读于北京俄文专修馆。

五四运动中是爱国学生的领导任之一。

1919年底与郑振铎等创办《新社会》旬刊。

不久,又加入李大钊领导的共产主义研究小组。

1920年秋,以《晨报》、《时事新报》记者身份赴俄访问,1922年2月加入中国共产党。

1923年回国,先后担任《新青年》、《热血日报》等党刊、党报的主编和编辑,并参加中共中央的领导工作。

1927年大革命失败的危急关头,他主持八七会议,结束了陈独秀的右倾机会主义路线,确立了土地革命和武装起义的总方针,并当选为中央临时政治局书记。

六大以后,任中共驻莫斯科代表团团长。

1930年9月主持中共六届四中全会后,负责中央工作。

1931年1月六届四中全会上遭到王明宗派主义的打击,被开除出政治局,后转移到文化战线工作。

1934年初,他奉命抵江西瑞金就任中央苏维埃政府人民教育委员。

同年秋,红军突围北上,他被留下;1935年初于撤离途中被捕,6月18日在福建长汀就义。

他的文学活动分两个阶段:一是创办《新社会》到第一次回国初期。

《新社会》同人,正是后来文学研究会的骨干,他本人也是文学研究会会员。

这期间,他写了大量短评、新闻报导和散文;其中以《饿乡纪程》和《赤都心史》两本游记为代表,思想深刻,文笔优美,是我国最早报导苏俄实况的作品,在现代思想史和文学史上都有重要价值。

另一阶段是1931年初到1933年底,这是他一生文学活动的主要时期,他参与领导“左联”的工作,团结广大作家粉碎国民党的“文化围剿”,同时致力于无产积极文艺理论建设,最早相当系统地翻译和介绍了马克思主义的有关著作。

鲁迅曾收集他编译的部分译作和高尔基、卢那察尔斯基等人作品的译文,亲自校订,编为《海上述林》出版,并誉之为“信而且达,并世无两。

”他提倡文艺大众化,鼓吹拉丁化新文字,并和鲁迅一起领导了对“民族主义文学”、“新月派”和“第三种人”的论争。

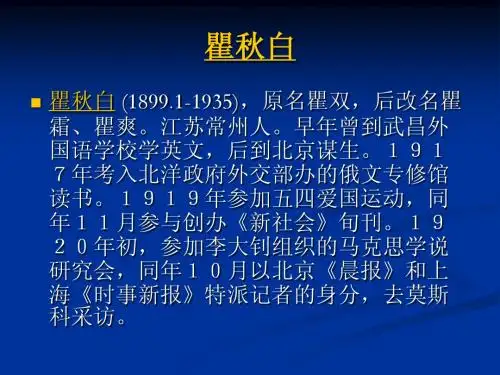

党史人物:瞿秋白瞿秋白瞿秋白(1899.1-1935),原名瞿双,后改名瞿霜、瞿爽。

江苏常州人。

早年曾到武昌外国语学校学英文,后到北京谋生。

1917年考入北洋政府外交部办的俄文专修馆读书。

1919年参加五四爱国运动,同年11月参与创办《新社会》旬刊。

1920年初,参加李大钊组织的马克思学说研究会,同年10月以北京《晨报》和上海《时事新报》特派的身分,去莫斯科采访。

1921年兼任莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班的教员。

1922年2月在莫斯科加入中国共产党。

曾先后出席远东民族代表大会和共产国际第三、四次代表大会。

1923年春回到北京,主持起草了中共第三次全国代表大会纲领草案,参与制定国共合作的战略决策。

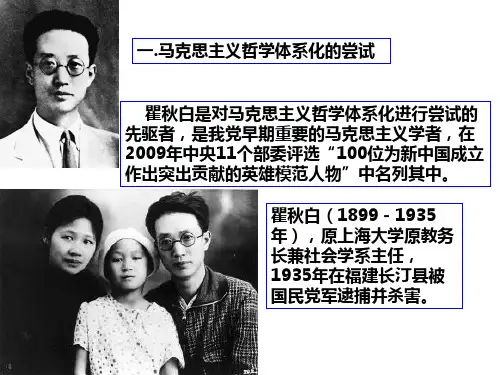

同年6月出席中共第三次全国代表大会,并当选中央执行委员会委员,还担任中共中央机关刊物《新青年》、《前锋》主编和《向导》编辑,7月去上海创办上海大学,任教务长兼社会学系主任。

1924年1月参加中国******第一次全国代表大会,当选为中央执行委员会候补委员,后又担任******中央政治委员会委员。

1925年1月当选为中共四大中央执行委员、中央局成员。

后又参加领导五卅运动。

1927年5月在中共五大上当选为中央委员、中央政治局委员,同年7月接替陈独秀负责中央工作。

主编过中国共产党创办的第一张日报《热血日报》,曾将为陈独秀等人压制和拒绝发表的毛泽东写的《湖南农****动考察报告》发表,并为之写了序言。

大革命失败后,在汉口主持召开临时中央紧急会议,后任中央临时中央政治局常委,主持中央工作,成为党的主要领导人之一。

1928年4月去苏联,6月主持召开中共六大,并当选为中央委员,在中共六届一中全会上当选为中央政治局委员。

会后,作为中共代表,参加了共产国际第六次代表大会,当选为共产国际执行委员会委员和主席团委员及政治书记处成员。

后留在莫斯科,任中共中央驻共产国际代表团团长。

在苏联期间开始研究中国共产党党纲、中国苏维埃宪法、土地法、劳动法、婚姻法等问题,写了大量论着,翻译了共产国际纲领以及斯大林论列宁主义的着作。

瞿秋白(1899.1.29—1925.6.18) 生平简介主要作品原名瞿霜,曾用笔名屈维它、易嘉、宋阳、史铁儿、斯特拉霍夫等,江苏常州人。

生于一破落“书香门第”母因债台高筑,被迫自杀。

1917年春,他北上投亲,就读于北京俄文专修馆。

五四运动中是爱国学生的领导任之一。

1919年底与郑振铎等创办《新社会》旬刊。

不久,又加入李大钊领导的共产主义研究小组。

1920年秋,以《晨报》、《时事新报》记者身份赴俄访问,1922年2月加入中国共产党。

1923年回国,先后担任《新青年》、《热血日报》等党刊、党报的主编和编辑,并参加中共中央的领导工作。

1927年大革命失败的危急关头,他主持八七会议,结束了陈独秀的右倾机会主义路线,确立了土地革命和武装起义的总方针,并当选为中央临时政治局书记。

六大以后,任中共驻莫斯科代表团团长。

1930年9月主持中共六届四中全会后,负责中央工作。

1931年1月六届四中全会上遭到王明宗派主义的打击,被开除出政治局,后转移到文化战线工作。

1934年初,他奉命抵江西瑞金就任中央苏维埃政府人民教育委员。

同年秋,红军突围北上,他被留下;1935年初于撤离途中被捕,6月18日在福建长汀就义。

他的文学活动分两个阶段:一是创办《新社会》到第一次回国初期。

《新社会》同人,正是后来文学研究会的骨干,他本人也是文学研究会会员。

这期间,他写了大量短评、新闻报导和散文;其中以《饿乡纪程》和《赤都心史》两本游记为代表,思想深刻,文笔优美,是我国最早报导苏俄实况的作品,在现代思想史和文学史上都有重要价值。

另一阶段是1931年初到1933年底,这是他一生文学活动的主要时期,他参与领导“左联”的工作,团结广大作家粉碎国民党的“文化围剿”,同时致力于无产积极文艺理论建设,最早相当系统地翻译和介绍了马克思主义的有关著作。

鲁迅曾收集他编译的部分译作和高尔基、卢那察尔斯基等人作品的译文,亲自校订,编为《海上述林》出版,并誉之为“信而且达,并世无两。

瞿秋白简介及个人作品瞿秋白,1899年1月29日生于江苏常州,是中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1917年秋考入北京俄文专修馆学习。

1922年春,正式加入中国共产党。

1923年,主编中央的另一机关刊物《前锋》,参加编辑《向导》。

1925年,瞿秋白先后在中共的第四、五、六次全国代表大会上,当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员,成为中共领袖之一。

1927年2月7日,自编《瞿秋白论文集》。

1934年,任中华苏维埃共和国中央执委会委员、人民教育委员会委员、中华苏维埃共和国中央政府教育部部长等职。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日慷慨就义,时年36岁。

瞿秋白,1899年1月29日生于江苏省常州府城内东南角的青果巷(今82号)一座名为八桂堂的花园住宅内的天香楼二楼。

瞿秋白的父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,然而生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做县行政长官知县的大哥瞿世琥的接济,瞿秋白祖上是宜兴的望族。

1904年5岁的瞿秋白进入一种开设于家庭、宗族或乡村内部的民间幼儿教育机构私塾启蒙读书,1905年转入当地冠英小学,爱学习,勤思考,作文写得也很好。

曾有一篇作文,先生给了满分,拿给校长看,因字写得好,又加了五分。

清宣统元年(1909年)春天,10岁的瞿秋白考入常州府中学堂(现江苏省常州市高级中学)。

瞿秋白受校长屠元博革命思想影响,在中学时代确实养成了爱读书的习惯。

辛亥革命后,瞿秋白的伯父瞿世琥弃官闲居杭州,停止了对瞿世玮一家的资助。

于是瞿秋白家陷入经济困境,被迫搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。

1915年冬,因交不起学费,瞿秋白被迫辍学,农历正月初五,金璇服毒自尽,瞿秋白一家人分别投亲靠友,瞿秋白先在杨氏小学教书。

1916年年底,瞿秋白得到表舅母的资助,西赴汉口,寄居在京汉铁路局当翻译的堂兄瞿纯白家中,并进入武昌外国语学校学习英文。

【名人名言】瞿秋白的名言瞿秋白,这位在中国革命史上留下深刻印记的先驱者,他的名言犹如璀璨星辰,照亮了我们前行的道路,也启迪着无数人的心灵。

“我是江南第一燕,为衔春色上云梢。

”这句诗充满了豪情壮志和对美好未来的憧憬。

瞿秋白将自己比作江南的第一只春燕,肩负着传递春天、带来希望的使命。

它展现了瞿秋白积极向上、勇于担当的精神风貌。

他不满足于现状,渴望为国家和人民带来变革,为社会的进步贡献自己的力量。

这种勇往直前、不畏艰难的决心和勇气,在当时的社会背景下显得尤为珍贵。

“本来,生命只有一次,对于谁都是宝贵的。

”这句话深刻地表达了对生命的尊重和珍视。

生命是无比宝贵的财富,每个人都只有一次机会去经历和体验。

瞿秋白深知生命的有限和珍贵,这也促使他在有限的生命中,为了崇高的理想和信念,毫不犹豫地投身于革命事业。

他用自己的行动诠释了如何让生命绽放出最绚烂的光彩,如何在短暂的人生中创造出永恒的价值。

“只有实际生活中可以学习,只有实际生活能教训人,只有实际生活能产生社会思想。

”瞿秋白强调了实践对于学习、成长和思想形成的重要性。

他认为,脱离了实际生活的学习是空洞的,只有亲身经历、亲身体验,才能真正获得知识和教训。

这种观点对于我们今天的生活仍具有重要的指导意义。

它提醒我们要注重实践,从实际生活中汲取智慧和力量,不断丰富自己的阅历和经验,从而形成更加深刻和正确的社会思想。

“坦荡的大道,只要你大踏步前去。

”这句话传递出一种坚定的信念和积极的行动态度。

人生的道路或许并非一帆风顺,但只要我们心怀信念,勇敢地大踏步前进,就能够克服困难,走向成功。

瞿秋白的这句名言激励着我们在面对挑战和挫折时,不要犹豫、不要退缩,要以坚定的步伐和决心去追求自己的目标。

瞿秋白的名言中,还蕴含着对人民的深情和对社会的关怀。

他说:“要磨炼自己,要有非常巨大的毅力,去克服一切种种‘异己的’意识以至最微细的‘异己的’情感,然后才能从‘异己的’阶级里完全跳出来,而在无产阶级的革命队伍里站稳自己的脚步。

瞿秋白一、生平瞿秋白(1899年1月29日-1935年6月18日),享年36岁。

原名双(或霜、爽),号熊伯(或雄魄),生于江苏常州,散文作家,文学评论家。

他曾两度担任中国共产党中央委员会总书记(1927年7月—1928年7月,1930年9月—1931年1月),为中国共产党早期领袖与缔造者。

后被国民政府逮捕并执行枪决。

目前在江苏常州建有瞿秋白纪念馆。

瞿家是一个书香门第,世代为官。

瞿秋白的父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,然而生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做知县的大哥瞿世琥的接济。

母亲金璇,也是官宦之女,精于诗词。

由于瞿秋白头发上生有双旋,父母为其取名双(或同音字霜、爽)、小名阿双、霜。

瞿秋白是家中的长子,下面还有7个弟妹。

(5男2女)1903年,瞿家的家道开始中落。

(4岁)一家的生活日益窘迫。

1904年,5岁的瞿秋白进入私塾启蒙读书,次年转入冠英小学。

1909年春天,10岁的瞿秋白考入常州府中学堂(现江苏省常州市高级中学)。

瞿秋白的伯父瞿世琥弃官闲居杭州,将母亲也接到那里,并停止了对瞿世玮一家的资助。

于是瞿秋白家陷入经济困境,被迫搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。

1915年冬,因交不起学费,瞿秋白被迫辍学。

1916年2月7日(农历正月初五),母亲金璇用了半瓶虎骨酒吞服了剥好的火柴头丸自尽。

瞿母死后,瞿秋白一家人分别投亲靠友,瞿秋白到无锡城南门外杨氏小学以做乡村小学教师谋生。

1916年入北京俄文专修馆学习。

1919年在北京参加五四运动。

1920年初,参加李大钊组织的马克思学说研究会。

同年10月,以北京《晨报》记者身分赴苏俄采访,是最早有系统地向中国人民报道苏俄情况的新闻界先驱。

1922年加入中国共产党。

1923年任中共中央机关刊物《新青年》、《前锋》主编和《向导》编辑。

是中共三大、四大、五大、六大中央委员,四大中央局成员,五大、六大中央政治局委员,五大中央政治局常委。

1927年8月,在汉口主持召开了中共"八七"紧急会议,会后任临时中央政治局常委,主持中央工作。

瞿秋白(1899.1-1935),江苏常州人,散文作家,文学评论家。

他曾两度担任中国共产党最高领导人,是中国共产党早期主要领导人之一,马克思主义者,无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一,上海大学原教务长兼社会学系主任,在国共合作的背景下,把上大建设为南方的新文化运动中心,为中国人民的解放事业和民族振兴输送了一大栋梁之才。

1935年2月在福建长汀县被国民党军逮捕,6月18日慷慨就义,时年36岁。

中文名:瞿双别名:瞿霜,瞿爽国籍:中国民族:汉族出生地:江苏常州出生日期:1899年1月逝世日期:1935年6月18日职业:革命家,理论宣传家,文学家毕业院校:北京俄文专修馆信仰:马克思主义主要成就:中国共产党早期领袖之一翻译《国际歌》参与建立上海大学,培养大批栋梁代表作品:《赤都心史》,《饿乡纪程》,《多余的话》目录1人物生平革命影响1瞿秋白在中共党史上留下6个“第一”1文学造诣概述1与鲁迅的交往1文学影响1作品一览主要作品1作品欣赏1遗书节选家庭背景1个人情感第一次爱情1第二次爱情个人影响历史评价瞿秋白烈士纪念馆o贴吧相册展开编辑本段人物生平瞿秋白(qú qiū bái )原名瞿双,他曾两度担任中国共产党最高领导人(1927年7月~1928年7月,1930年9月~1931年1月)。

是中国共产党早期主要领导人之一,马克思主义者,无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

1917年春,瞿秋白随同随同堂兄纯白北上到北京。

原本秋白要报考北京大学,但付不起学膳费,参加普通文官考试未被考取,于是考入外交部办的“不要学费又要出身”的俄文专修馆,学习俄文。

1919年5月4日,性格内向的瞿秋白参与了五四运动,加入了李大钊、张嵩年发起的马克思主义研究会。

6月3日参加上街演讲活动,反动当局逮捕了包括瞿秋白在内的一百七十八人,关押于北大法科校舍临时改的拘留所。